1990 год. Верхом на вертолёте

Пролог

1990 год. К этому времени никто уже не верил ни перестройке, ни партии, ни лично Михаилу Сергеичу. На прилавках магазинов цвели фикусы и кактусы и только на рынке у кооператоров можно было купить и продукты и одежду, правда по цене раза в три-четыре выше магазинной. В этот самый год я и закончил учёбу в Пермском государственном университете, получив диплом инженера геолога-геофизика. Осталось только получить направление и отправиться к месту новой работы.

Ещё в 1988 году мне предложили остаться на работу в Ненецкой партии Новодвинской геофизической экспедиции. Да я и сам был не против: очень уж мне понравилось там работать. Да и проживание за полярным кругом в те времена ощутимо сказывалось на весе кошелька в дни зарплаты. За три года работы молодым специалистом в Нарьян-Маре можно было легко заработать на кооперативную квартиру. Да ещё и на какую-нибудь «жучку» вполне хватило бы. И всё было прекрасно, кроме одного – вызов из Новодвинской экспедиции никак не приходил. Мы уже сдали госэкзамен, защитили диплом, а его всё не было. Подошло время распределения и в деканате мне поставили ультиматум: или я иду на распределение, или меня лишают статуса молодого специалиста. Так себе перспектива, если честно: молодой специалист имел право и на внеочередную квартиру, и на нормальную должность с приличной зарплатой. Терять такой статус не хотелось, поэтому я для начала рванул в Пермскую геолого-съёмочную партию, где работал в свой самый первый сезон и где меня очень хорошо знали.

– Да я бы с удовольствием! – ответил мне Игорь Борисович Попов, в то время возглавлявший Мойвинский отряд. – Да мы к себе геофизика нынче уже взяли.

Так что пришлось мне идти на распределение. Узнав, что я ещё не успел обзавестись семьёй, все покупатели прямо-таки набросились на меня, суля «златые горы и реки, полные вина» именно в их партии или экспедиции. Ну ещё бы, холостыми специалистами не разбрасываются! И возни с ним меньше, да и требований у них немного. Как сказал представитель Тазовской экспедиции, базирующейся на самом севере полуострова Ямал:

– Жильём в полевых условиях обеспечим!

– А не в полевых? – поинтересовался я.

– Койка в общежитии точно будет, - разом поскучнев, ответил зазывала.

М-да, негусто. Да к тому же ещё и сейсмикой заниматься. Сейсмику я не любил, очень уж она напоминала мне заводской конвейер. Мне всё же больше по душе были магниторазведка с электроразведкой: дальние маршруты, тайга, горы, рудные месторождения… романтика, в общем. Но вот ими как раз никто не предлагал заниматься – стране нужна была нефть.

На моё счастье практически в самый последний момент перед вручением дипломов вызов из Новодвинской экспедиции наконец-то пришёл, и я с большим облегчением отказался и от койки в общежитии, и от жилья в полевых условиях на полуострове Ямал. Вместо этого я поехал покорять ненецкую тундру в славный город Нарьян-Мар. К слову сказать, на тех же самых условиях: с койкой в общежитии и жильём в полевых условиях.

Нарьян-Мар

Естественно, в Нарьян-Мар я попал не сразу, поскольку всё начальство Ненецкой партии находилось в Новодвинске, то и путь мой в очередной раз лежал в этот пропахший Архангельским целлюлозо-бумажным комбинатом город. Начальник Новодвинской экспедиции долго и нудно убеждал меня остаться здесь в одной из партий, а не ехать в Нарьян-Мар:

– Мы нынче дом сдаём, квартиру здесь получите. А в Токшинской партии вакантное место начальника отряда имеется. Зачем вам в Нарьян-Мар ехать?

Ну вот не понимал Марсель Галиулович, что я сюда не за квартирой приехал, мне в тундре побывать хотелось, на оленей посмотреть, да полярной ночью насладиться! Да и квартира в Новодвинске – то ещё удовольствие жить в пропахшем всей периодической таблицей Менделеева городе. Не знал я в то время, что ещё через пару лет о квартирах, полученных от государства, можно будет разве что помечтать. В то время меня неудержимо влекло на север, за Полярный круг, к оленям и северному сиянию. В конце концов, зря я, что ли пять лет учился на геофизика?!

В общем, через полчаса жарких споров, Марсель Галиулович всё же сдался и подписал моё заявление. Первый шаг на пути в новую жизнь был сделан. Оставались только формальности, из-за которых я застрял в Новодвинской гостинице «Уют» на целую неделю: нужно было пройти серьёзную медкомиссию и получить разрешение на въезд в Нарьян-Мар. Не знаю, как сейчас, но в то время Нарьян-Мар находился в погранзоне, поэтому без подобного пропуска туда вообще никого не пускали. Но наконец все формальности были закончены и я забрался в Ан-24, везущий меня в «городок не велик и не мал» - стольный город Нарьян-Мар.

На подлёте к столице Ненецкого автономного округа народ в самолёте как-то очень активно начал доставать из рюкзаков и сумок тёплые куртки. «Вот людям-то делать нечего, лето же» - подумал я, любуясь видами из окна. Хотя, если сказать честно, то любоваться там было особо не чем: бескрайняя тундра, усеянная пятнами то ли луж, то ли мелких озёр и пара невзрачных деревянных бараков. «Какие-нибудь склады у аэропорта» - решил я и ошибся в первый раз. Поскольку эти самые бараки и оказались аэропортом, старым и деревянным.

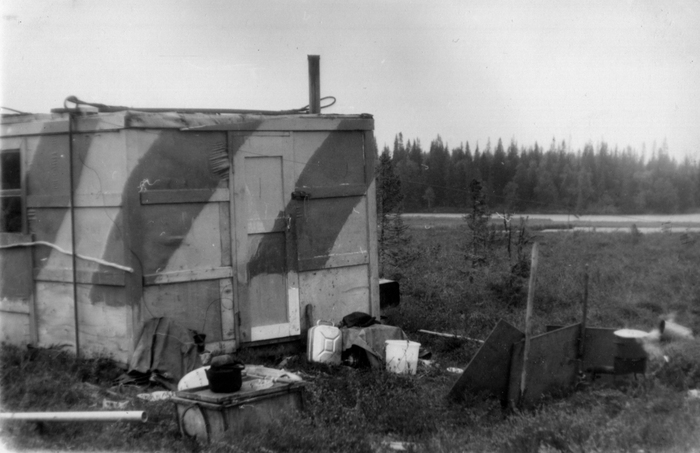

Вот именно так и выглядел в то время аэропорт Нарьян-Мара. Разве что снега в июле ещё не было. Фото найдено на сайте pastvu.com

А вторую свою ошибку я понял, когда вышел из самолёта. Дул пронизывающий, холодный ветер и я в своей рубашке с коротким рукавом очень ясно понял, что попал не куда-нибудь, а в самое настоящее Заполярье. А поскольку тёплую куртку я запихал в самый низ рюкзака, вполне логично рассудив, что летом она мне не понадобится, то пришлось сделать вид, будто я очень крутой и закалённый коренной нарьянмарец. Хорошо, что хоть автобус пришёл быстро и повёз меня из продуваемого всеми ветрами аэропорта в посёлок Факел, к месту моей новой жизни и работы.

Выйдя из автобуса на остановке «Посёлок Факел» я огляделся: то, что меня окружало, сложно было назвать не то что посёлком, но даже деревней. Единственная пыльная улочка петляла мимо деревянных бараков и выходила к небольшой, но не менее пыльной площади где и заканчивалась низкорослым сосновым лесом. Поскольку я нигде не заметил вывески с надписью «Ненецкая партия», то пришлось спросить о ней у мужиков, уныло куривших на крыльце магазинчика, стоящего на площади. Мужики махнули рукой в сторону леса:

– Вон там по тропинке пройдёшь и выйдешь. Не заблудишься.

Действительно, метров через 300-400 тропинка вывела меня к огороженной забором территории, на которой и расположилась Ненецкая геофизическая партия. Расположилась она весьма автономно: за забором оказались и контора, и гараж со складами, и общежитие из сшитых деревянных вагончиков и даже собственная маленькая котельная. Была даже проходная, а если точнее, то маленький жилой дом, совмещённый с проходной, в котором жил главный геофизик партии.

На работу меня устроили быстро и поселили в общагу в комнату к местному электрику Грише, с которым я познакомился ещё в 1989 году, когда мы вместе работали в поле. А ещё через пару дней я вылетел в поле, где уже вовсю работал мой геофизический отряд. Работа мне предстояла та же самая, что и в предыдущие два года, когда я приезжал в Архангельскую область на производственную практику: магнитотеллурическое зондирование по региональному геофизическому профилю Архангельск-Воркута. С одним небольшим отличием: если в предыдущие годы мы передвигались вдоль профиля на вездеходах, то в этом году нам предстояло передвигаться на вертолётах!

Всё дело в том, что в самом конце 80-х годов в Ненецком автономном округе запретили передвигаться летом по тундре на вездеходах. Запретить-то запретили, а работать всё равно нужно, поэтому было принято очень даже необычное решение: перевозить геофизиков вместе с аппаратурой с точки на точку вертолётами. Быстро собрали два маленьких фанерных балка́, установили в них цифровые электроразведочные станции ЦЭС-2, солярную печку, топчан для начальника и двухэтажные нары с ящиком для продуктов. Был даже маленьких складной столик, которым, правда, практически не пользовались – очень уж он был мелким и неудобным.

Из Нарьян-Мара до села Долгощелье, откуда должны были начинаться работы, балки́ дотащили по воздуху вертолётом Ми-6, который легко поднял в воздух обе фанерные хижины. И всё бы хорошо, но поначалу способ перемещения бригад по воздуху был настолько непривычен, что не обошлось без большого казуса.

Таинственная пропажа

Бригаду геофизика Игоря вместе с балко́м закинули вертолётом на левый берег реки Мезени неподалёку от посёлка Каменки. Рабочие расставили датчики, геофизики запустили свои станции; начался рутинный процесс изучения глубинного строения Земли длительностью 53 часа. Как только отработали точку - заказали вертолёт на переброску. Муторное это занятие, ждать заказанный борт: каждый час нужно выходить по рации в эфир и уточнять, вылетел борт или нет. По какой-то причине, вылет откладывался несколько раз подряд и, в конце концов, Игорь решил, что вертолёта сегодня не будет, поэтому и скомандовал своим рабочим: «Отбой!» Рабочие, поняв, что работы сегодня не будет, отпросились у начальника прогуляться до Каменки, дабы полюбоваться на поселковые достопримечательности и пообщаться с местными жителями. Начальник дал добро и отправился отдыхать. А ещё через пару часов был разбужен громким шумом. Выскочив из балка, Игорь обалдел: на поляну перед балком садился вертолёт!

Командир экипажа всего лишь парой слов сумел донести до геофизика, что вертолёт не такси, ждать ушедших не собирается, и если через пять минут балок не будет подготовлен к перевозке, то геофизик со своими бойцами потащит его на своём горбу! Против этого аргумента Игорь спорить не стал, быстро собрал разбросанные вещи, и вертолёт, подцепив фанерный домик на подвеску, перенёс его на правый берег Мезени.

Вечером, вдоволь надегустировавшись продукции местного самогонного производства, рабочие вернулись обратно. Каково же было их изумление, когда добравшись до поляны, на которой стоял балок, они его там не обнаружили. Был туалет, была выгребная яма и приколоченный к ёлке рукомойник, забытый Игорем во время лихорадочных сборов. Была даже примятая трава на том самом месте, где ещё утром стоял балок. Вот только самого балка не было. Исчез! Совсем!!!

Мозги рабочих, и так довольно сильно затуманенные алкогольными пара́ми, съехали практически набекрень. Они бегали по лесу в поисках балка, материли исчезнувшего вместе с балком начальника, по нескольку раз заглянули в туалет и в мусорную яму. Всё было тщетно, балок не появился. Тогда рабочие, оторвав от ёлки рукомойник, отправились обратно в Каменку, дабы залечить душевные раны, нанесённые таинственной пропажей.

На своё счастье, в Каменке они встретили рыбака, который видел, как вертолёт переносил какой-то полосатый домик через реку. По какой-то необъяснимой причине, он решил, что рыбнадзор придумал какое-то новое злодейство, чтобы ловить честных рыбаков. Радостные рабочие объяснили ему, что это не рыбнадзор, а их балок, который они уже не надеялись найти. Рыбак переправил бедолаг на другой берег, где они и заночевали в стогу в обнимку с рукомойником, который они по какой-то таинственной причине очень сильно боялись потерять. На следующий день работяги отправились искать пропажу и как это ни странно, даже наткнулись на свой балок и своего, не побоюсь этого слова, очень горячо любимого к этому моменту, начальника. Рукомойник прибили к стенке балка, чтобы не забывать его при переездах, правда, это его не спасло – во время одного из перелётов рукомойник оборвался и возможно до сих пор лежит где-нибудь в тундре, удивляя местных оленей.

А ещё через три дня вертолёт увёз всю бригаду вместе с Игорем обратно в Нарьян-Мар, а им на смену вылетели мы вместе со своим горячо любимым начальником Яковом Карловичем, тем самым, под чьим началом мне довелось поработать в 1988 и 1989 годах на производственной практике.

P.S. После долгого перерыва начинаю новую большую историю про свою работу в геологии и геофизике. Надеюсь, вам понравилось начало? В общем, пишите, спрашивайте, критикуйте - ваши отзывы помогают писать лучше и интереснее.