В Перми собрали газогенератор для гигантского авиадвигателя ПД-35

Тигры на дровах или "буржуйка по немецки". Газогенераторные танки Третьего Рейха

Привет, друзья! Сегодня речь пойдёт о том, как немцы, в целях экономии нефти, переводили свою технику на работу буквально от угля и дров, а также из чего они делали искусственный бензин для своей армии.

В Германии, начиная с 1942 года, действовало особое распоряжение об экономии топлива, которое предусматривало перевод сельскохозяйственной техники, грузовиков, автобусов и всего, что не военное, – на газогенераторные установки. Последние перерабатывает любое твёрдое топливо в горючий газ, который можно использовать без переработки самого двигателя. В качестве топлива использовался всё тот же бурый уголь и дрова.

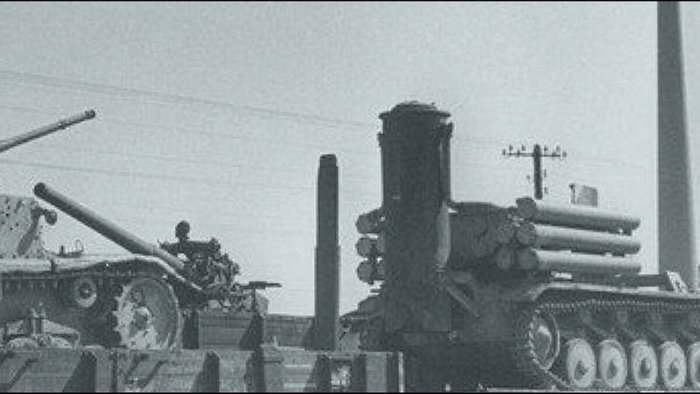

По ходу ухудшения ситуации с топливом немцы стали переводить на газогенераторные установки и военную технику тылового назначения. Это были грузовики, тягачи, учебные танки. А позднее начали перерабатывать и боевую технику на данный тип двигателя. По мнению некоторых немецких источников, на газогенераторную установку было переделано до 50 королевских тигров. Ну, насколько это было так на самом деле, нам неизвестно. Зато вот Тигры и Пантеры на сниженном топливе вполне себе существовали и ездили.

В 1944 году, когда до рождения Греты Тунберг оставалось ещё 59 лет, в Германии уже всерьез озаботились о проблемах экологии и перехода на экологически чистые виды топлива. Не то чтобы они были такими любителями зеленой планеты, просто спонсором берлинского экологического форума выступала Красная Армия, которая заняла Румынию и отрезала Третий Рейх от поставок нефти от слова совсем. И стало немцам вовсе тоскливо и печально, учитывая, что такой подлости от Румынии они не ожидали. Особенно оценили это в Кригсмарине, главном потребителе топлива в Рейхе.

В самой же Германии с месторождениями нефти ситуация была чуть лучше, чем в пустыне Сахара с наличием воды. Но зато у немцев с незапамятных времен был неплохо прокачан навык под названием «сумрачный тевтонский гений», который позволял создавать поистине диковинные вещи. Так было и на этот раз, когда группа немецких специалистов решила, что раз у нас нет бензина из нефти, значит мы его придумаем из того, что у нас есть. Итак, чего у нас есть много из горящего?

Горящего в большом количестве у немцев было две вещи – это пятые точки в рейхсканцелярии после сводок с Восточного фронта и залежи бурого угля. Немного поразмыслив, ученые решили все-таки остановиться на буром угле, а товарищей из рейхсканцелярии отправили в реактивный институт – помогать строить ракеты Вернеру фон Брауну.

Бурый уголь по своему качеству существенно отличается в худшую сторону от обычного каменного, но выбирать не приходилось и в Германии началось производство синтетического бензина из угля. По трудозатратам и сложности производства этот бензин напоминал анекдот, где за неимением горничной за все отдувался дворецкий

Но сама технология на самом деле была не новой, её придумали ещё до Второй мировой войны, однако поставили на поток только в эти годы.

В общем, как мы видим, проблему топливного кризиса Германия решала всеми возможными способами. И, справедливости ради, стоит отметить, что газогенераторная техника была и в СССР. Например, те же грузовики-полуторка в тылу встречались и в газогенераторном исполнении, как и сельхозтехника. Но это уже совсем другая история.

Ну и небольшое видео по теме.

Спасибо за просмотр и хорошего настроения ;)

Первый газогенераторный.

ТЭ1Г (газогенераторный ТЭ1) — опытная серия газогенераторных тепловозов, выпускавшихся в СССР на базе серийных ТЭ1.

Уже с появлением первых тепловозов, возник и вопрос о применении на них твёрдого топлива (уголь, антрацит), так как нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности в то время были относительно слабо развиты, да и запасы нефти не были ещё толком разведаны.

Также большие потребности в нефтепродуктах испытывали развивающиеся автотранспорт и авиация.

Дальнейшее развитие сети дорог на тепловозной тяге потребовало бы не только увеличения потребности в моторной нефти (она служила топливом для тогдашних дизелей), но и решения вопроса о её доставке к тепловозным базам.

И именно в СССР появились первые проекты газогенераторных локомотивов.

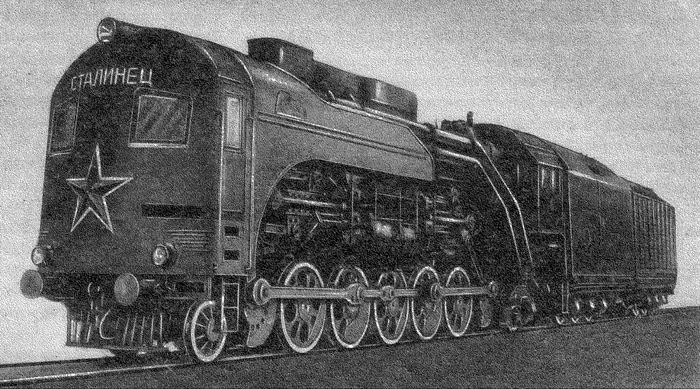

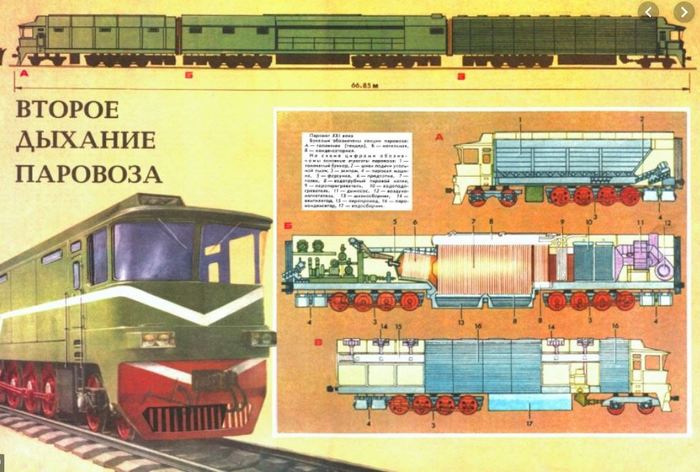

Собственно, первым построенным магистральным газогенераторным локомотивом стал теплопаровоз ТП1, выпущенный в 1939 году Коломенским заводом.

ТП1 был собран из паровоза ФД и представлял собой гибрид паровоза с тепловозом.

Особенностью данного локомотива являлась расположенная в тендере газогенераторная установка, работающая на антраците по прямому процессу.

Это был первый в мире локомотив с газовым двигателем.

26 декабря того же года локомотив совершил первую обкатку, в ходе которой выяснилась неустойчивая работа двигателей.

До начала военных событий работы по доводке теплопаровоза не были завершены, поэтому в 1942 году локомотив был разоборудован.

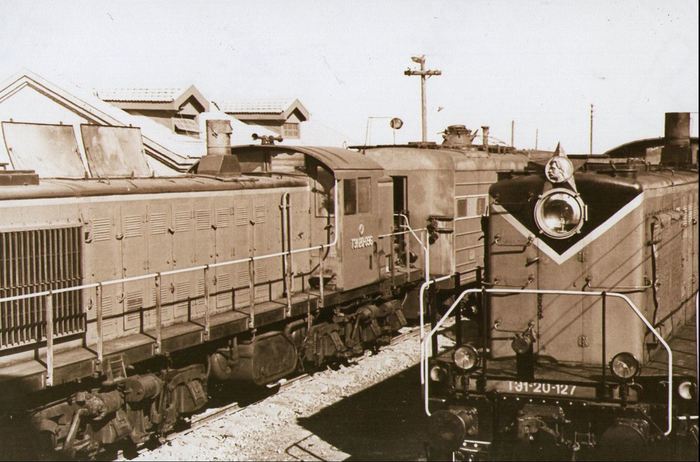

В 1950 году ЦНИИ разработал проект газогенераторного тепловоза ТЭ1, по которому в том же году был переделан ТЭ1-20-187, получивший новое обозначение серии — ТЭ1Г.

В отличие от обычных ТЭ1, у ТЭ1Г двигатель работал на смешанном топливе: 15—25 % теплоты давало жидкое топливо, 75—85 % — газ, генерируемый из твёрдого топлива (антрацит) в специальной газогенераторной установке, в свою очередь расположенной в прицепленной к тепловозу четырёхосной секции.

После завершения заводских испытаний, в конце 1951 года ТЭ1Г-20-187 был направлен для испытаний на Приволжскую дорогу в депо Верхний Баскунчак, где показал удовлетворительные результаты.

В связи с этим, Улан-Удэнский паровозовагоноремонтный завод по проекту ЦНИИ (ВНИИЖТ) переоборудовал на смешанное отопление ещё 15 тепловозов ТЭ1.

Все они поступили на Приволжскую дорогу.

Несмотря на удовлетворительные результаты, ТЭ1Г в условиях реальной эксплуатации имели куда больший расход жидкого топлива, нежели на испытаниях, причём максимальный пробег без пополнения запасов у них составлял всего 500 км, против 1200 км у обычных ТЭ1.

К тому же генерируемые установкой газы были насыщены угольной пылью, которая, действуя как абразив, приводила к повышенному износу дизелей, а также вызывала коррозию газовых трактов.

Поэтому к концу 1950-х ТЭ1Г начали переделываться в обычные ТЭ1, либо отстраняться от работы.

В 1959 году по просьбе КНР на её железных дорогах были проведены совместные советско-китайские испытания двух тепловозов: ТЭ1Г−20-096 и ТЭ1Г−20-127.

В качестве твёрдого топлива использовался антрацит из китайских месторождений.

По окончании испытаний Министерство транспорта КНР приобрело один из этих тепловозов.

Тем временем, с 1956 года начался массовый выпуск тепловозов ТЭ3 с двухтактными дизельными двигателями 2Д100.

Возможность работы на газе двухтактных дизелей требовала проведения дополнительных исследований, но эти испытания уже стали не актуальны, так как советская нефтеперерабатывающая промышленность на тот момент была достаточно развита, в связи с чем проблема снабжения железных дорог дизельным топливом была в основном решена.

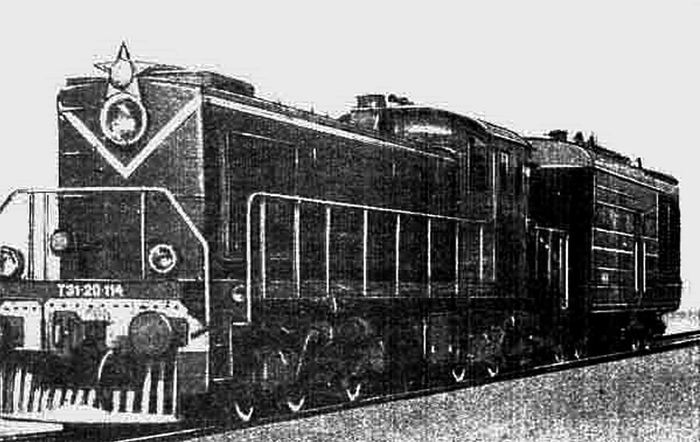

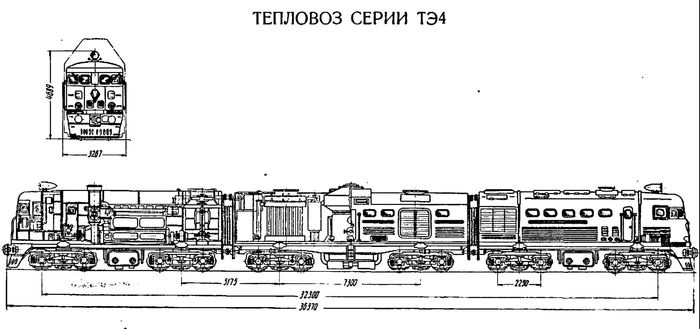

Тепловоз ТЭ4 — опытный магистральный трёхсекционный грузовой тепловоз с электрической передачей.

Был построен в 1952 году Харьковским заводом транспортного машиностроения им. Малышева, в единственном экземпляре, на базе серийно выпускавшегося магистрального тепловоза ТЭ2, для изучения применения генераторного газа в качестве топлива на локомотивах.

В отличие от своего прототипа ТЭ2, был сконструирован трёхсекционным, со средней секцией, где была размещена газогенераторная установка.

ТЭ4 незначительно отличался от своего предшественника ТЭ2, помимо использования средней секции с газогенераторной установкой, на нём был установлен слегка изменённый вариант дизеля Д50 — Д55, основные отличия от базовой модели были связаны с работой на генераторном газе.

Первоначально тепловоз проходил испытания на Южной железной дороге, на участке Харьков — Основа, после чего в 1953 г. был отправлен на испытания на Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ в Щербинке.

После испытания на опытном кольце тепловоз поступил на опытную эксплуатацию в депо Верхний Баскунчак Приволжской железной дороги.

Некоторое время тепловоз также эксплуатировался в депо Баладжары Азербайджанской железной дороги, после чего вновь вернулся в экспулуатацию в депо Верхний Баскунчак.

Примерно в 1960 г. тепловоз был переоборудован, средняя секция была отцеплена, дизели были заменены на стандартные базовые модели Д50.

Тепловоз получил обозначение ТЭ2-001, в отличие от тепловозов ТЭ2, обозначавщихся как ТЭ2-20-001.

проект газогенераторного тепловоза

Сломай систему

Как и любой автомобилист, я с кислой миной смотрю на ценники АЗС. Как нивавод (10-15 литров 92, как ехать), ещё и морщусь при этом.

А, может, пора уже?

Полуторка на "чурках"

Вопрос о массовом производстве и внедрении в народное хозяйство грузовых и легковых автомобилей на альтернативных видах топлива появился в СССР сразу после окончания Гражданской войны. Всеобщая разруха в экономике вынуждала государство экономить на всем, в том числе и на бензине. Считалось, что повсеместное распространение автомобилей на альтернативных видах топлива поможет разгрузить железнодорожный и водный транспорт от перевозки нефти, продуктов ее переработки (а это было было бы очень серьезным подспорьем для отдаленных регионов страны, т.к. большинство известных сейчас нефтяных месторождений не было открыто и основная добыча велась на Кавказе, откуда по железной дороге и речными танкерами нефть развозилась по всей стране) для других видов продукции народного хозяйства. Выбор пал на газобаллонные и газогенераторные автомобили.

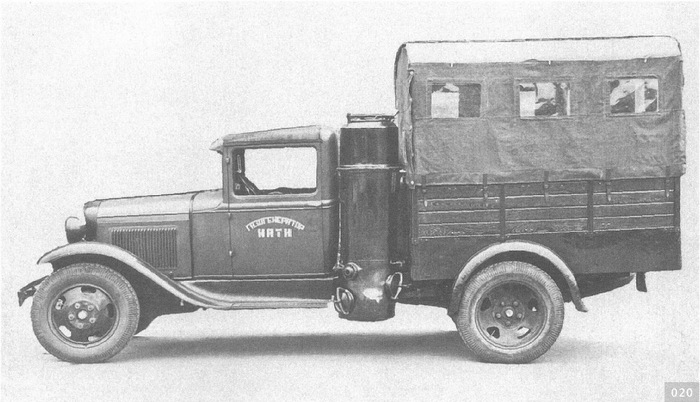

Первым газогенераторным автомобилем в СССР стал грузовик Fiat-15 Ter. В 1928 году на него установили газогенератор У-2 разработки профессора Ленинградского электротехнического института В.С.Наумова и в этот же год он совершил удачный пробег по маршруту Ленинград-Москва-Ленинград, тем самым доказав свою состоятельность.

В 30-е годы газогенераторами занимались НАТИ и в Военной академии механизации и моторизации Красной армии.

В 1932 году в НАТИ группой специалистов под руководством инженера Мезина была сконструирована и изготовлена установка «Автодор-П», представляющая собой газогенератор цельнометаллической конструкции с фурменной подачей воздуха по периферии топливника. Впоследствии по типу «Автодора-П» инженер Мезин спроектировал две установки: «НАТИ-11» для ГАЗ-АА и «НАТИ-10» для ЗИС-5. Приобретённый в этой работе опыт позволил создать более совершенные конструкции.

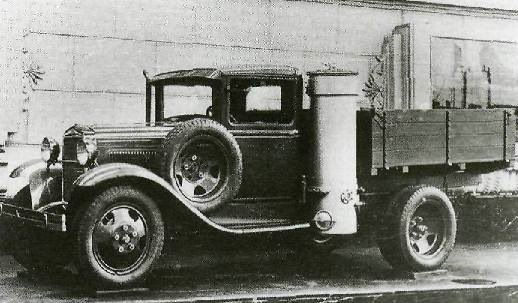

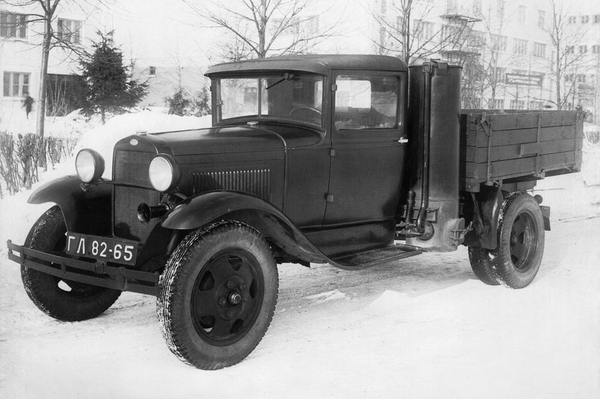

ГАЗ-НАТИ-Г-14, 1936 год

Одной из них стала установка «НАТИ-Г14», созданная под руководством инженера С.Г.Коссова. Её серийное производство под руководством инженера НАТИ Н.Г.Юдашкина было налажено на Горьковском автозаводе для автомобиля ГАЗ-42. Автомобиль без груза и людей, но с полной заправкой весил чуть более двух тонн и имел грузоподъемность в 1200кг против 1500 у обычной полуторки. Газогенераторная установка работала на древесном топливе.

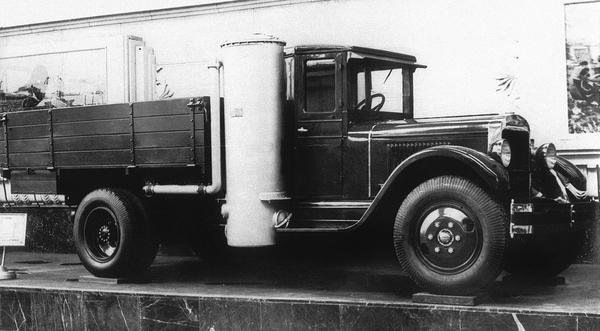

Эталонный ГАЗ-42 на Всесоюзной сельхозвыставке, 1939 год

Двигатель оставался почти стандартным: заменялась головка блока, дабы обеспечить большую степень сжатия (6,5 против 4,2 у АА и 4,6 у ММ), впускной коллектор заменялся на коллектор специальной конструкции, к которому присоединялись малый пусковой карбюратор и смеситель газа с воздухом.

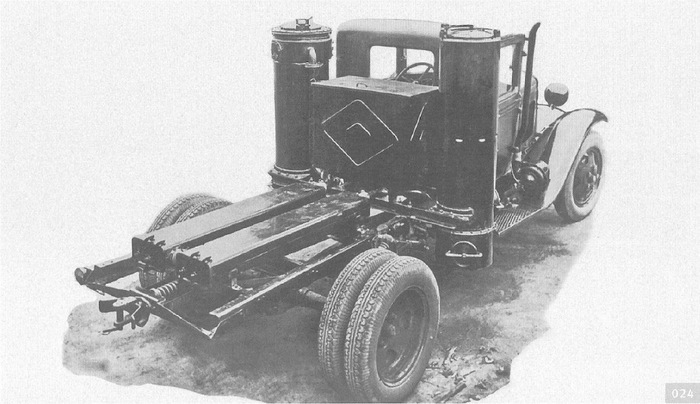

Шасси ГАЗ-42, 1939 год

Салон так же претерпевал незначительные изменения: на рулевой колонке появлялся третий рычажок, проходящий поверх кожуха колонки через специальное отверстие в рулевом кронштейне и отвечавший за смесеобразование в смесителе, справа под баком, вместо одного рычажка управления подсосом появлялось два — один отвечал за воздушную заслонку пускового карбюратора, а второй — за его же дроссель, рядом с правой дверью — кнопка включения электромотора раздувочного вентилятора. Из-за размещения охладителей под платформой, запасное колесо перекочевало на левое крыло.

За Рулем, 1940 год, №18

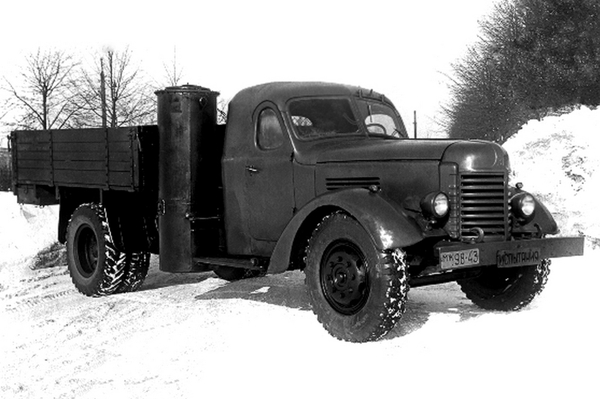

Горьковский автозавод начал производство ГАЗ-42 в 1939 году и продолжал его до 1946 года. Как и все грузовики ГАЗа, во время Войны они так же получали упрощенные кабины и бортовые кузова. Всего выпущено 33 840 автомобилей. В 1938 году был разработан ГАЗ-43 — версия с газгеном, работавшим на древесном угле и имевшим меньшие габариты. Машина оказалась слабее даже ГАЗ-42. Она выпускалась малыми партиями до 1941 года.

Эталонный ГАЗ-43, подготовленный в Всесоюзной сельхозвыставке, 1939 год.

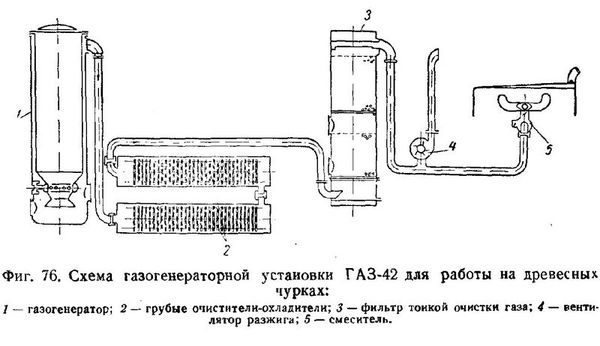

Как работает газогенератор? Деревянные чурки загружаются в бункер, который расположен с левой стороны автомобиля, где с помощью раздувочного вентилятора, что расположен на правой подножке, производился розжиг и горение топлива. Дальше продукты горения под своим же давлением по трубопроводу попадают в охладители, что расположены под грузовой платформой. Оттуда же охлажденный газ попадает в накопитель по правому борту машины. И уже оттуда газ попадает в смеситель. А дальше все происходит как и в обычных ДВС.

Несмотря на все свои "преимущества", газогенераторные автомобили не получили широкого распространения из-за трудоемкости подготовки (топливо специально заготавливалось и сушилось, на что тратились людские и временные ресурсы) и снижения мощности, поэтому использовались в основном в таёжных районах и от безвыходности: если в первом случае это было связано с удаленностью местности от месторождений, то в блокадном Ленинграде эти грузовики получили свое распространение, собственно, из-за блокады. Наибольшее распространение газгены получили в Третьем Рейхе ближе к концу Войны, т.к. Германия не имела собственных месторождений и экспортировала нефть, а к концу потеряла все источники экспорта.

Модель ГАЗ-42 подготовлена на основе модели полуторки из игры Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad и представляет собой машину 1940 года выпуска.

Автомобили на дровах

Это похоже на анекдот. Но тем, кто работал на лесоповале в тайге в 30-х, было не до смеха. Нет бензина — ехали на дровах. Да и по сей день эта технология до сих пор используется. Как устроены такие авто? Разбираем в деталях.

Основным отличием машин способных ездить на дровах опилках и т.д является наличие газогенератора.

Газогенератор – это установка для получения горючего газа из твердого топлива. В качестве твердого топлива, как правило, применяются местные ресурсы: уголь, торф, древесина, солома, а так же отходы деревообрабатывающих производств. Превращение твердого топлива в газообразное называется «газификацией» и заключается в сжигании топлива с поступлением количества кислорода воздуха или водяного пара, недостаточном для полного сгорания.

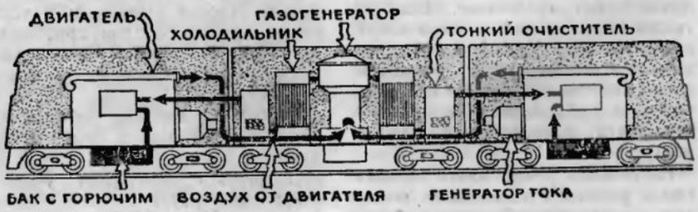

Автомобильная газогенераторная установка состояла из газогенератора, грубых очистителей, тонкого очистителя, вентилятора розжига и смесителя. Воздух из окружающей среды засасывался в газогенератор тягой работающего двигателя. Этой же тягой выработанный горючий газ «выкачивался» из газогенератора и попадал сначала в грубые очистители охладители, затем – в фильтр тонкой очистки. Перемешавшись в смесителе с воздухом, газо-воздушная засасывалась в цилиндры двигателя.

Как видите, система производства топлива прямо на борту грузовика или легковушки занимала довольно много места и немало весила. Но игра стоила свеч. Благодаря собственному — и к тому же дармовому — топливу свой автономный транспорт могли себе позволить предприятия, расположенные за сотни и тысячи километров от баз снабжения ГСМ. Это достоинство долго не могло затмить все недостатки газогенераторных автомобилей, а их было немало:

— существенное сокращение пробега на одной заправке;

— снижение грузоподъемности автомобиля на 150-400 кг;

— уменьшение полезного объема кузова;

— хлопотный процесс «дозаправки» газового генератора;

— дополнительный комплекс регламентных сервисных работ;

— запуск генератора занимает от 10-15 минут;

— существенное снижение мощности двигателя.

Топливо

Древесина всегда являлась основным топливом для газогенераторных автомобилей. В первую очередь, конечно, там, где дров в избытке, — на лесозаготовках, в мебельном и строительном производстве. Традиционные технологии лесопереработки при промышленном использовании древесины в эпоху расцвета «газгенов» около 30% от массы леса отпускали в отходы. Их и использовали как автомобильное топливо. Интересно, что правилами эксплуатации отечественных «газгенов» строжайше запрещалось использование деловой древесины, так как и отходов лесной промышленности было с избытком. Для газогенераторов годились как мягкие, так и твердые породы дерева.

Единственное требование — отсутствие на чурках гнили. Как показали многочисленные исследования, проведенные в 30-е годы в Научном автотракторном институте СССР, лучше всего в качестве топлива подходят дуб, бук, ясень и береза. Чурки, которыми заправлялись котлы газогенераторов, чаще всего имели прямоугольную форму со стороной 5-6 сантиметров. Сельскохозяйственные отходы (солома, лузга, опилки, кора, шишки и пр.) прессовали в специальные брикеты и также «заправляли» ими газогенераторы.

Золотая эра «газгена» в СССР и за границей

Эра расцвета газогенераторных автомобилей пришлась на 30-40-е года прошлого века. Одновременно в нескольких странах с большими потребностями в автомобилях и малыми разведанными запасами нефти (СССР, Германия, Швеция) инженеры крупных предприятий и научных институтов взялись за разработку автотранспорта на дровах. Советские специалисты больше преуспели в создании грузовых автомобилей.

ГАЗ-42

С 1935 года и до самого начала Великой Отечественной войны на разных предприятиях Министерства лесной промышленности и ГУЛАГа (Главное Управление ЛАГерей, увы, реалии той поры) «полуторки» ГАЗ-АА и «трехтонки» ЗИС-5, а также автобусы на их базе переделывались для работы на дровах. Также отдельными партиями газогенераторные версии грузовиков производились самими заводами-изготовителями машин. Например, советские автоисторики приводят цифру 33 840 — столько было выпущено газогенераторных «полуторок» ГАЗ-42. Газогенераторных ЗИСов моделей ЗИС-13 и ЗИС-21 в Москве выпущено более 16 тыс. единиц.

ЗИС-21

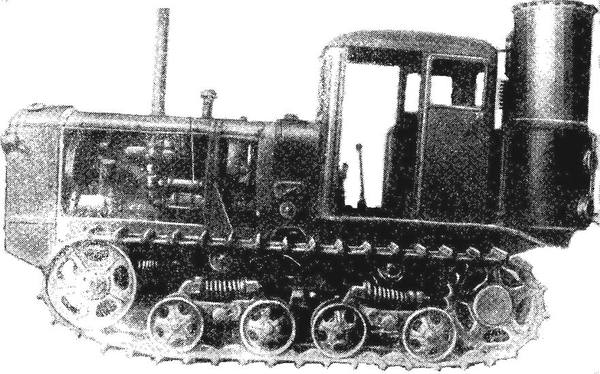

Гусеничный трактор ХТЗ-Т2Г .

В Германии во время Второй Мировой войны наблюдался острый дефицит бензина. КБ двух компаний (Volkswagen и Mercedes-Benz) получили задание разработать газогенераторные версии своих популярных компактных машин. Обе фирмы в довольно сжатые сроки справились с поставленной задачей. На конвейер встали Volkswagen Beetle и Mercedes-Benz 230. Интересно, что у серийных авто дополнительное оборудование даже не выступало за стандартные габариты «легковушек». В Volkswagen пошли еще дальше и создали опытный образец «дровяного» армейского Volkswagen Тур 82 («кюбельваген»).

Дровяные машины сегодня

Тема с автомобилями на дровах утратила свою былую популярность. Забыть о газогенераторах не дают в основном инженеры-энтузиасты, которые ради экономии на топливе или в качестве эксперимента переоборудуют свои личные машины для работы на генераторном газе. На постсоветском пространстве есть удачные примеры «газгенов» на базе легковушек АЗЛК-2141 и ГАЗ-24, грузовика ГАЗ-52, микроавтобуса РАФ-2203 и пр. По словам конструкторов, их творения могут проезжать на одной заправке до 120 км со скоростью 80-90 км/ч.

Единственная на сегодняшний день страна, в которой массово используются автомобили на дровах, — это Северная Корея. В связи с тотальной мировой изоляцией там наблюдается определенный дефицит жидкого топлива. И дрова снова приходят на выручку тем, кто оказался в нелегком положении.

Взято с:http://www.kolesa.ru/article/avtomobil-na-drovah-kak-on-rabo...

http://wiki.zr.ru/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD...