Записки советского военного врача. Пётр Григорьевич Царфис

Каково это, проводить хирургическую операцию под артиллерийским огнём противника? Какая сила воли нужна для сортировки раненых, когда ты выбираешь, кто может выжить, а кому уже не суждено? Как можно вести научную работу фактически в окопах, в перерывах между спасением жизни? Каким был быт военного медика в годы войны? Как чувствовали себя те люди, которые спасали тысячи людей, но не могли спасти всех, даже ценой самоотверженной и, порой, «самоубийственной» работы.

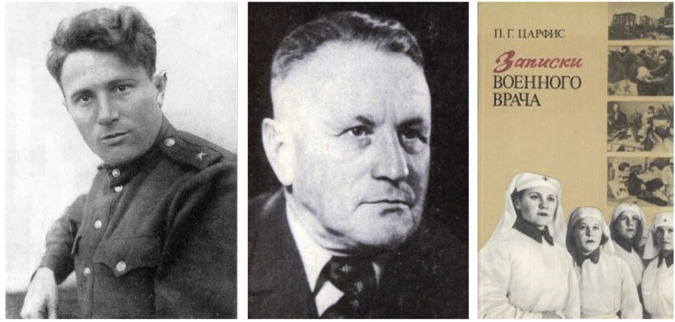

На эти вопросы буду отвечать не я; про них рассказал нам в своих мемуарах профессор, доктор медицинских наук Пётр Григорьевич Царфис; мы будем говорить именно про его мемуары. Об этом удивительном человеке не так часто вспоминают, несмотря на то, что он всю войну руководил госпиталем и был действующим хирургом – награждён только Орденом Отечественной войны II степени; войну закончил майором медицинской службы. После войны долгие годы Пётр Григорьевич занимался проблемами курортного лечения, вёл активную научную работу, но раны военного времени беспокоили почтенного доктора всю жизнь.

Перед тем как перейти к материалу книги, я отвечу на вопрос, который уже задавали при представлении мемуарных произведений: «С какой целью автор написал этот текст?». Ровно с одной. Чтобы вы, уважаемый читатель, открыли и прочитали эту книгу, если что-то из описанного покажется вам интересным.

Вот тут можно прочитать книгу в полном объёме и совершенно бесплатно.

Возвращаемся к истории Петра Григорьевича.

В 1984 году он выпустил книгу с незамысловатым названием «Записки военного врача», которая посвящена медицине и организации медицинской службы на фронтах Великой Отечественной. Автор описывает не только свой опыт работы, но и показывает в целом специфику прифронтовой работы медицинских работников. Его история несколько отличается от воспоминаний многих медицинских работников тех лет. Автор очень мало говорит про себя, автор очень мало говорит о героизме; его основное внимание связано с людьми и системой медицинской помощи, которая работала далеко не как часы, но сумела достичь невероятных результатов.

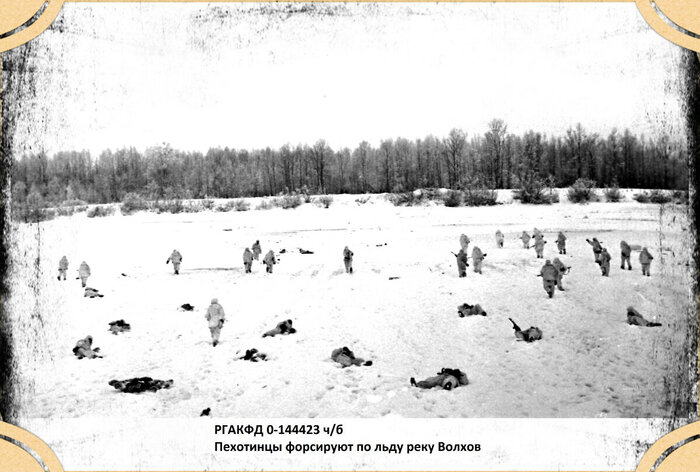

Войну молодой доктор, лишь два года как ставший врачом, начал 22 июня 1941 года, а уже через день был его первый бой. Лишь он один отметился «номером», потому что далее счёт бесконечным боестолкновениям был потерян. С самого начала Пётр Григорьевич нашёл своего «любимого» врага – миномёты, да и артиллерию в целом – именно с её работой чаще всего приходилось встречаться медикам. Ещё одним врагом была неприспособленность прифронтовых помещений к систематическому оказанию медицинской помощи.

Прифронтовой госпиталь, особенно в начале Второй мировой, – это, буквально, что угодно. Палатки, полуземлянки, оставленные гражданские здания, рядом с которыми (буквально рядом, в считанных метрах) может располагаться артиллерийская батарея, которая (и по которой) ведёт огонь.

Каким-то образом оборудовать этот госпиталь тоже нельзя – он перемещается вместе с войсками; на первом этапе войны госпиталь Петра Царфиса не оставался на одном месте больше 2–3 суток; медперсонал постоянно его сворачивал/разворачивал, оказывалась помощь транспортируемым больным и в моменты, когда осуществляется транспортировка, в том числе и под огнём противника. Автор достаточно подробно описывает места, где разворачивались больничные койки: школа в городе Бийске, разрушенная больница в Калинине, да даже просто земля среди тополей – всё это нужно было сделать пригодным для содержания и лечения раненых, для их защиты и быстрой эвакуации.

Немало внимания автор уделяет и проблеме нехватки медицинского «ресурса», как материального, так и человеческого. Медработников было мало, врачей – ещё меньше. Вспоминал автор и о том, как отступающие войска принимали местных врачей в штат, и про то, как из-за невероятной нехватки людей сложные операции проводились в состоянии чудовищного перегруза и в условиях, которых просто не должно было быть. Сопровожу это маленькой цитатой: «С 15 июля у меня началась круглосуточная работа: по 15, 18, а порой и по 24 часа приходилось стоять на ногах у операционного стола. Временами наркоз действовал не только на раненых, но и на медицинский персонал, принимавший участие в операциях. Чтобы вернуться к норме, нюхали нашатырь». В тот момент, скорее всего, использовался диэтиловый эфир; его банально могли капать на марлевую маску, которую клали на лицо оперируемого.

Многократно автор вспоминает о сортировке раненых. Небольшая цитата: «Как всегда, кое-кто стонал, плохо перенося боль, другие молчали, не жаловались, хотя ранения у них были куда опаснее. Я осматривал раненых, отбирая, так сказать, свой контингент». Выбор должен был быть быстрым и решительным; очень быстро все фронтовые врачи научились делать его практически подсознательно; нужно было спасать тех, кому можно было помочь.

Прифронтовой госпиталь просто физически не мог оказать необходимую помощь всем, но даже тех, кому помощь уже была оказана, – нужно было переправить дальше, и вот тут всплывала ещё одна серьёзная проблема. Как в условиях крайне малого времени, невероятной загруженности персонала и идущего неподалёку боя не пропустить признаки инфекции, начинающуюся газовую гангрену? Ведь отправить такого раненого в дальний путь «в тылы» – гарантированно убить его.

В августе 1941 года Пётр Григорьевич Царфис был поставлен руководителем нового госпиталя. Историю создания госпиталя я пересказывать не стану; автор достаточно подробно рассказывает о бюрократических моментах, получении оборудования, поиске персонала. Много внимания он уделяет помощи военному госпиталю от местных жителей, включая кровь – её всегда не хватало. В наспех созданном госпитале было 600 раненых, подавляющему большинству из которых нужна была хирургическая помощь – и её оказывали, оказывали успешно, и это в условиях стремительного немецкого наступления. Хватало у медиков проблем, которые, по-хорошему, должны были решать не они: «…Личный состав медсанбата вместе с двумя десятками легкораненых занял оборону на угрожающем направлении…». Автор описывает классические методы перемещения госпиталя (по этапам, небольшими группами) и новый для того времени переезд «всем госпиталем», который был опробован и признан крайне эффективным, но имел при этом много «подводных камней». Одним из таких подводных камней стали целенаправленные нападения немецкой авиации на поезда с красными крестами.

Находит автор возможность рассказать и про чисто медицинские достижения, например, про применение вагосимпатической блокады и масляно-бальзамической тампонады по А. В. Вишневскому; Цуг-аппараты для гипсования (они применялись в отдельных, наиболее сложных случаях), ряд специализированных операций для лечения наиболее опасных в прифронтовых условиях болезней. Не все примеры были связаны именно с личной работой автора; например, новшество Сталинградской битвы — эффективные гипсовые шины для переломов кисти и лучезапястного сустава, названные «сталинградскими». Их разработал военврач М. Г. Таборийский. Производство наладила группа из четырёх медсестёр под руководством военфельдшера Полины Степанюк в прифронтовой зоне, выпуская до 400 шин в день. Шины облегчали страдания и ускоряли срастание костей. Специалисты-травматологи оценили их как «изумительно удобные и изящные». Благодаря усилиям Степанюк, шины быстро распространились по другим фронтам.

Особый интерес вызывает внедрение госпиталей для легкораненых, которое происходило непосредственно в годы войны; автор подчёркивает, что профессор В. В. Гориневская смогла доказать их необходимость и эффективность при расположении примерно в 50–60 км от линии фронта, ведь подавляющее большинство раненых относились именно к категории «легкораненые», но при этом, если им не оказывать помощь в достаточно сжатый срок, – потери в солдатах увеличивались многократно. В книге вы встретите подробное обоснование того, как быстрое лечение и правильное ЛФК возвращали бойцов в строй.

В целом именно моменту «возврата бойцов в строй» уделено крайне много внимания. Кроме сугубо медицинских факторов раскрываются ещё и психологические моменты. Например, насколько большим значением обладали беседы раненых бойцов с уже выздоровевшими. О важности бесед с ранеными бойцами и борьбе с унынием и страхом. Автор не использует крайне модное ныне слово «депрессия», но подчёркивает тот колоссальный комплекс проблем раненых солдат, который обычно не слишком широко афишируют, на примерах рассказывая, зачем нужно было награждать в госпиталях, для чего туда ходили политработники для общения и почему крайне важно было доверие солдат к врачам.

Не обойдены стороной в тексте и межличностные отношения. Большинство медработников показаны как люди квалифицированные и компетентные; это свойственно мемуарам в принципе, но автор показывает и конфликты: профессиональные и личные, связанные с научными достижениями и тем что «так делать принято и точка», показывает взаимоотношения врачей очень опытных и их начинающих коллег. Некоторые описания настолько литературны, что при их прочтении забываешь про остальной текст, начинаешь следить за историей этих людей, словно в художественной книге. Жаль только, что истории не выдуманные, в том числе и те, когда два медика так и не смогли решить – была у отправляемого в длительный путь газовая гангрена или нет. И следует ли наказать врача, который, возможно, пропустил это опаснейшее состояние.

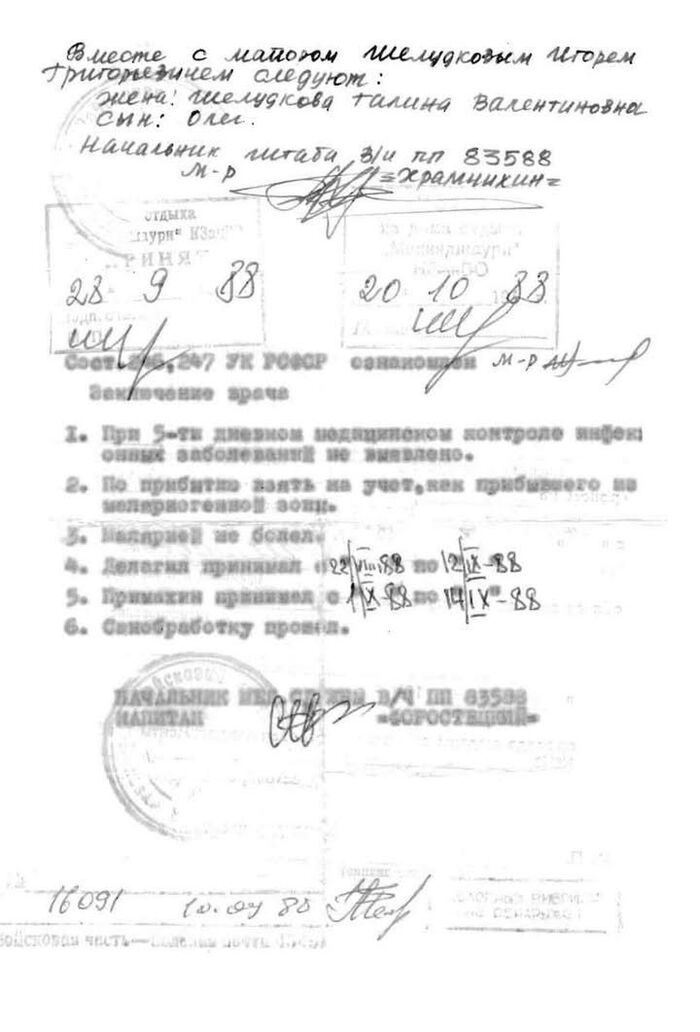

Отдельное внимание уделялось профилактике эпидемий, не только на линии фронта, но и в тылу. Опасность эпидемий, всегда сопутствующих войнам, резко возросла с освобождением оккупированных территорий, на что автор сделал отдельный акцент. На захваченных немцами землях воцарился антисанитарный в плане эпидемиологической безопасности «новый порядок». После изгнания фашистов медицинская служба, например, Западного фронта обнаружила в освобождённых районах «2200 очагов сыпного тифа, которого здесь не было с начала двадцатых годов». Автор достаточно подробно рассказывает, как перед военно-медицинской службой встала неотложная задача: «срочно укреплять и расширять противоэпидемическую защиту войск и населения, ликвидировать очаги инфекционных заболеваний». Военные медики, возглавившие эту работу, были обеспечены «не только необходимыми медикаментами, но и разнообразным оборудованием и аппаратурой». Автор рассказывает о практике применения автодушевых установок, дезинфекционных камер и др. для защиты войск и ликвидации очагов инфекции на освобождаемых территориях. Масштаб противоэпидемической работы, описанный в книге, впечатляет. Эта работа охватывала всю армию и ещё большее гражданское население.

Завершает авторский текст очень «личный» блок, посвящённый другим врачам и медработникам, их судьбе в послевоенное время, а также блок с фотографиями, на которых можно увидеть немало героев этих мемуаров, в том числе и тех, кто систематически совершал подвиги в рамках своей работы, но не оставил документально заметного следа в истории.

Завершая, нужно сказать пару слов и о стиле данного текста. К сожалению, он может оттолкнуть многих современных читателей. Это классические «советские воспоминания о войне», которые, особенно в первой четверти книги, весьма серьёзно наполнены лозунгами, специфической советской литературной военной патетикой. Достаточная часть немедицинской информации написана с позиции «послезнания», т. е. автор пишет не о том, что он знал в момент описываемых событий, а о том, что он знал уже на момент написания книги. Я не считаю, что эти моменты негативно влияют на текст, но нужно понимать, что они есть. Я, автор этого текста, сам успел побывать в роли автора-собирателя книги воспоминаний ветеранов Второй мировой войны. Меня не удивляет именно такая подача материала; причина в том, что человек передаёт воспоминания не «как есть», а по определённому образцу: так, как это делают другие. Если человек много читал конкретный тип литературы – то он перенимает некоторые нормы литературного стиля. Если в основном слушал различного рода директивы и указания – в его речи появляются систематически официальные ноты и посылы. В воспоминаниях научных работников всегда много научного официоза, т. к. человек этим живёт. Пётр Григорьевич Царфис в годы войны был военным медиком, а потом медиком гражданским, медиком-учёным. Его текст несёт на себе очень серьёзный отпечаток автора и того времени, в которое он создавал свой мемуарный труд.

В итоге главное в «Записках военного врача» Петра Григорьевича Царфиса – это не сухая хроника и не только анализ медицины на войне. Это личный, выстраданный рассказ человека, прошедшего через ад фронтовых госпиталей всю войну – от первого дня до последнего. Ценность именно этих мемуаров – в интонации живого человека, который точно знает, на что именно он хотел сделать акценты. Царфис не гонится за пафосом подвигов (о них он говорит скупо), а пытается донести другое: невероятную тяжесть ежедневного выбора, изматывающую усталость, сквозь которую пробивался долг врача. Он показывает ту особую реальность, где медицина стабильно и успешно работала под аккомпанемент канонады и стала частью победы. Вы, как мне кажется, сможете услышать живой голос того молодого хирурга и понять, что именно он хотел сказать нам о цене жизни и работе медицины на грани человеческих возможностей, о тех невидимых «большому» миру решениях и титаническом труде, что остались за строкой наградных листов. Это хорошая книга и я однозначно могу её посоветовать к прочтению, не смотря на то, что очень не люблю мемуары.

P.S. Ранее текст был опубликован в историческом сообществе Катехизис Катарсиса, он же Cat.Cat, давно известный на Пикабу, у нас там много интересного.

P.P.S. Уважаемые читатели, на пикабу очень специфичная ситуация с показом старых постов, если вам понравился этот материал предлагаю посмотреть иные мои тексты, все ссылки ведут на пикабу, а не в телеграмм-канал:

Серия о литературе, посвящённой Северу: Исповедь чукотского жителя; Гостеприимная Арктика; Экспедиция «Жаннетты»; Синсё-мару: как японец открыл Россию и создал книгу про это

Серия истории археологии: Марселино Санс де Саутуола – археолог, которому не верили; Эмиль Картальяк - человек, который принизил и возвысил Марселино Саутуола.

Серия "История личности": Дмитрий Ильин, герой Чесменского сражения; Безумный, храбрый и слепой король Иоганн Люксембургский; Катерина Лох - первые шаги индийских медсестёр.

Серия "История кулинарии": Форикол: карательный норвежский деликатес.; Деликатесы кухни древнего Рима: история и практика

Научпоп: Ампутация глазных стебельков заставляет креветок размножаться: как это работает?

Подписывайтесь, если вам интересен контент, он выходит постоянно и по графику: вторник, четверг - исторические тексты, суббота - неисторические.