Подъезд дома в Тюмени

Ожидал свой рейс в аэропорту Тюмени. Ждать было около 4 часов. Из вещей была только ручная кладь. На яндекскарте не далеко от аэропорта в жилом доме нашел продуктовый магазин, решил туда пройтись. Дом нашел быстро. Над подъездом висела вывеска. Зашёл в подъезд... Думал такого уже не бывает.

Магазин оказался с обратной стороны дома.

Ожидаемый уровень инфляции.

Глянул новость, где Минэкономразвития бодренько пообещал уровень инфляции в марте в 5.7% и итоговую годовую в 5%. Неплохо, наверное.

Да, это неплохо. Но не для населения страны.

Прежде всего - инфляция обозначает повышение цен на все товары, кроме товара ''рабочая сила'', то есть - у каждого из нас украдут официально 5% дохода. Дохода, который и без этого находится близко или ниже уровня бедности - никто же из вас не получает зарплату на уровне стоимости рабочей силы порядка 80 -120 тыс в зависимости от региона или 200 тыс. для Питера или Москвы.

Итак - только официально ваш доход упадёт на 5%.

Однако - есть ещё момент в расчётах официальных.

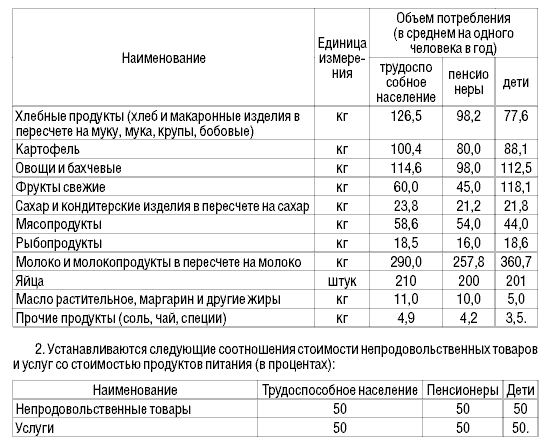

Расчёт делается исходя из цен товаров потребительской корзины.

Вот она - полюбуйтесь, это рассчитано российскими государственными службами и составляет минимум, необходимый для выживания.

То есть - половина прожиточного минимума, по предположению его устанавливающих, тратится на продукты питания. Остальная половина - на услуги ЖКХ, лекарства, одежду, отдых, поездки, покупку бытовой техники, жилья, автомобиля, на учёбу и тд и тп.

Что интересно - во второй половине таблицы расходы не конкретизированы, то есть - неизвестно по каким именно товарам и услугам рассчитывается обесценивание ваших доходов. Просто - ''непродовольственные товары'' и ''услуги''.

А это очень существенно - к непродовольственным товарам относятся и недвижимость с авто, и майки с трусами, поэтому тут - широкое поле для манипуляций. Скажем - продукты питания выросли по цене на 10%, а из непродовольственных можно взять недвижимость, которая вообще не выросла в цене и какие нибудь услуги, которые в цене также не поднялись - вот вам и 5% в среднем. А если оба родителя получают минималку и имеют двух детей, то о непродовольственных товарах им остаётся только мечтать и их личная инфляция составит 10%.

Вобщем - тут простор для манипуляций и предлагаю прикинуть самим - как так у Росстата и Минэкономразвития получается 5%.

Для меня лично только услуги проезда подорожали с 51 до 92 рублей одним скачком, то есть на 41 руб. Берем отношение 41/51 это примерно 80% - только за проезд и никакими другими показателями эта цифра не компенсируется до уровня в 5%.

Кроме того - большинство живут в долг и вот эта статья понижения реального дохода не учитывается вообще нигде, ни в каких расчетах. Ростовщический кредит не входит в инфляцию и он, вроде как, не снижает вашу покупательную способность, однако любому здравомыслящему очевидно, что это вовсе не так.

Кредит или ипотека часто буквально утаскивают ''на дно'' довольно ''успешных'' в недавнем прошлом.

Ещё один аспект - ваша зарплата, которая не растёт или растёт такими темпами, что не успевает догнать и позапрошлогоднюю инфляцию. К примеру - в этом году размер минимальной оплаты труда подняли на 200 руб, что соответствует примерно 2%, а инфляцию объявили в 5%, то бишь - и тут государство официально снизило ваш уровень потребления, то есть - размер той самой минимальной корзины. А если вспомнить, что это - минимально необходимое для выживания, то оно откинуло граждан за грань этого выживания. И не говорите мне, что у нас в РФ нет таких людей, которые получали бы эту минималку. Они есть, и есть даже те, кто получает меньше этой минималки.

О чем сказать хотел... Да ни о чем, вобщем. Так, к слову пришлось...

Шанс для ФНПР.

До сих пор ФНПР показывала себя прислужницей диктатуры буржуазии. В частности - поддержав пенсионную реформу. (ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России, глава - Шмаков).

Я понимаю, что их предложение, о котором пойдет речь - лишь попытка реабилитации себя в глазах трудящихся, однако - оно заслуживает внимания.

''По мнению главы ФНПР, пора переходить на другую методику подсчета потребительской корзины: «И мы будем настаивать, чтобы «корзину» расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины — примерно 25 тысяч рублей».

Подробно будет по ссылке, тут интересно то, что они откуда то взяли цифру в 25 тыс, которая также не дотягивает до стоимости рабочей силы как минимум вдвое, и решили отстаивать в ГД такой размер минимальной оплаты труда.

Чтож - это лучше, чем ничего. Правда - пенсионная реформа им все равно не забудется, но ''будем посмотреть'', как говорится. Тем более что:

''Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов 7 января заявил, что идея удвоения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера потребительской корзины заслуживает реализации, однако правительство вряд ли поддержит подобный законопроект.''

А вот в этом - что правительство вряд ли поддержит такой законопроект - никто и не сомневается. У нас государство диктатуры буржуазии в форме буржуазной демократии, поэтому правительство вряд ли поддержит то, что идёт вразрез с интересами господствующего класса.

Итак - правительство не поддержит.

А каким образом ФНПР собирается тогда продвигать это своё предложение?

Какими методами можно заставить правительство пойти на уступки?

Ужели ФНПР решится на Всероссийскую стачку?

Вот на это и посмотрим....

Ссылка: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/07/398169-borba-s-bednosty...

Foreign Policy: государство всеобщего благосостояния совершает самоубийство

Статья «Государство всеобщего благосостояния совершает самоубийство с помощью искусственного интеллекта» опубликована 25 декабря в журнале Foreign Policy.

Авторы статьи, Джейкоб Мчангама и Хин-Ян Лю, анализируют использование алгоритмов искусственного интеллекта в Дании для предоставления льгот гражданам и приходят к выводу, что «либеральная демократия может случайно совершить самоубийство».

Проблему использования искусственного интеллекта авторы статьи видят в том, что для работы алгоритмов необходим неограниченный доступ к личным данным людей. При этом «отсутствует адекватное регулирование» этого неограниченного доступа.

По мнению авторов статьи, использование искусственного интеллекта приведет к повышению всеобщего благосостояния. Но средства достижения этой цели «не являются либеральными».

«Запад склоняется к дивному новому миру, в котором обширные области человеческой жизни будут управляться цифровым кодом, невидимым и непонятным для людей, со значительной политической властью, находящейся за пределами индивидуального сопротивления и права», — утверждают авторы статьи.

В качестве примера они приводят муниципалитет Гладсакс в Копенгагене, где проводится эксперимент по использованию системы искусственного интеллекта для выявления детей, подвергающихся риску жестокого обращения со стороны родителей. Компьютерная система «определяет семьи, в которые необходимо осуществить раннее вмешательство властям».

С точки зрения правительства Дании, новая система — лишь расширение уже существующих систем. Новые методы могут показаться как хорошо продуманными, так и в значительной степени благоприятными. «Но потенциал изменчивости новой системы совершенно понятен», — заявляют авторы статьи.

В качестве примера последнего тезиса они приводят «недавнее предложение дать компьютерной программе — левиафану доступ к использованию электричества в датских домохозяйствах» с целью поиска людей, зарегистрированных на ложный адрес. Другой пример — использование правительством Дании «лазейки в новых европейских правилах в отношении цифровых данных, чтобы позволить государственным органам использовать данные, собранные под одним предлогом, для совершенно иных целей».

«Либеральные демократии уже начали тихую революцию, подрывающую их собственный социальный фундамент», — подводят итог Джейкоб Мчангама и Хин-Ян Лю.

Как ранее сообщало ИА Красная Весна, комитет Госдумы по образованию и науке принял решение свернуть работу над законом о системе «Контингент обучающихся».

Источник: https://rossaprimavera.ru/news/76e15f88

Насколько лучше стали жить российские горожане за сто лет?

Статистика начала ХХ века и нашего времени показывает, что средние зарплаты горожан в России изменились не так сильно. Например, средние зарплаты рабочих в начале ХХ века составляли 30 рублей - это примерно 21 тысяча современных рублей. Зарплата учителя - 25 рублей, или 28 тысяч современных рублей. А вот еда сегодня обходится дешевле, чем в царской России: картошка тогда стоила 15 копеек - на сегодняшние деньги 100 рублей; сахар 25 копеек - или 180 рублей; десяток яиц 25 копеек - или 180 рублей. Главный же прогресс за сто лет - почти 3/4 крестьян того времени, живших полунатуральным хозяйством, переселились в города, и из-за этого резко в целом вырос уровень жизни россиян.

Были ли напрасными страдания, выпавшие на долю россиян в ХХ веке? Для этого обратимся к беспристрастной статистике и посмотрим, как изменился уровень жизни людей за это время.

Для начала разберёмся, как соотносится рубль начала ХХ века и рубль нашего времени. Единственный беспристрастный расчёт - соотношение рубля и доллара тогда и сейчас. По калькулятору инфляции 1 доллар 1913 года равен сегодня 25 долларам. В 1913 году курс рубля к доллару составлял 1,94 рубля за доллар. То есть царский 1 рубль примерно равен 715 современным рублям. Есть ещё изменение паритета покупательной способности рубля и доллара за сто лет. В нём много допусков, натяжек и т.п., и по ППС царский рубль вообще равен 510-520 рублям. Но к таким расчётам есть много вопросов, и давайте всё же остановимся на курсе 1:715 (хотя у обоих методов конвертации всё равно найдутся критики).

Хорошо известны зарплаты горожан начала ХХ века и нашего времени. Но тут сразу надо сделать важную оговорку: городское население тогда составляло 15-20%, а 80-85% проживало в деревне. О крестьянах упомянем ниже.

Доходы

- Средние зарплаты рабочих составляли 30 рублей - 21,5 тысяча рублей на наши деньги. Квалифицированные рабочие на немногих современных заводах того времени могли получать и 50-70 рублей, или 35-50 тысяч. Вывод: в провинции современные рабочие получают примерно столько же, сколько и их коллеги царского времени. В Москве и на заводах сырьевого передела (металлургические, химические и т.п.) - больше, на уровне квалифицированных работников того времени.

- Дворник 18 - рублей или 11 тысяч на современные деньги. В провинции дворники получают столько же, в Москве и ряде крупных городов - больше.

- Подпоручик (современный аналог - лейтенант) 70 рублей или 50 тысяч на современные деньги. Зарплаты за сто лет почти не поменялись.

- Городовой (рядовой сотрудник полиции) 20, 5 рублей или 15 тысяч на современные деньги. Сегодня полицейский получает раза в 2,5-3 больше.

- Учитель начальной школы 25 рублей или 18 тысяч на современные деньги. В провинции учитель получает ненамного больше, в Москве в 3 и более раз.

Примерно столько же - 20-25 рублей - получали простые служащие почты, помощники аптекарей, санитары, библиотекари и т.д. Сегодня у их коллег примерно такие же оклады.

- Учитель гимназии 70 рублей или 50 тысяч на современные деньги. В хороших гимназиях учителя сегодня получают в 1,5 и более раз больше.

- Врач 100 рублей или 70 тысяч на современные деньги. В провинции врачи сейчас получают меньше, в Москве - примерно столько же.

- Полковник 325 рублей или 230 тысяч рублей. Официально полковник сейчас получает меньше.

- Тайный советник (чиновник высшего класса) 500 рублей или 360 тысяч на современные деньги. Начальники департаментов, замминистра сегодня официально получают примерно столько же или меньше (но у них есть различные надбавки).

- Депутаты Государственной Думы получали жалование 350 рублей или 250 тысяч на современные деньги. Сейчас депутаты ГД получают примерно в 1,5 раза больше.

- Губернаторы имели оклады около 1 тысячи рублей или 700 тысяч на наши деньги, а министры– 1.500 рублей в месяц или 1 млн. рублей на современные деньги. Официально губернаторы сейчас получают в 2-4 раза меньше, ряд министров - примерно столько же.

Вывод: в среднем уровень зарплат за сто лет не сильно поменялся.

Расходы

Теперь о расходах. Тут немного сложнее сравнения, так как в разных городах, в разных магазинах и на рынках цены могут отличаться в разы. Но всё равно сравним, чтобы получить хоть какую-то картину.

- Буханка ржаного свежего хлеба весом в 400 грамм – 4 копейки, или 28 рублей на современные деньги. Цены примерно одинаковы.

- Батон белого сдобного хлеба весом в 300 грамм – 7 копеек, или 50 рублей на наши деньги. Сейчас белый хлеб чуть дешевле.

Картофель 1 килограмм - 15 копеек, или 100 рублей. Сейчас картошка стоит дешевле.

- Макароны не из твёрдых сортов пшеницы 1 килограмм - 20 копеек, или 150 рублей. Сейчас мука стоит в 3 раза дешевле.

-Макароны из муки твёрдого сорта 1 килограмм - 32 копейки, или 220 рублей. Примерно схожи цены.

- Сахарный песок 1 килограмм – 25 копеек, или 180 рублей. Сейчас сахар стоит дешевле.

- Кофе в зёрнах 1 килограмм – 2 рубля, или 1400 рублей. Цены примерно те же.

- Соль поваренная 1 килограмм - 3 копейки, или 21 рубль Сейчас соль дешевле.

- Молоко свежее 1 литр – 14 копеек, или 100 рублей. Сейчас молоко дешевле.

- Сыр среднего качества российского производства 1 килограмм - 70 копеек, или 500 рублей. Сейчас цены примерно те же.

- Масло сливочное 1 килограмм – 1 рубль 20 копеек, или 850 рублей. Сейчас масло дешевле.

- Масло подсолнечное 1 литр – 40 копеек, или 280 рублей. Сейчас оно дешевле в разы.

- Курица парная 1 килограмм – 80 копеек, или 560 рублей. Сейчас курица в разы дешевле.

- Яйца за один десяток- 25 копеек, или 180 рублей. Сегодня яйца в два-три раза дешевле.

- Мясо говядина парная вырезка 1 килограмм – 70 копеек, или 500 рублей. Примерно те же цены.

- Мясо свинина шейка 1 килограмм – 40 копеек, или 280 рублей. Сейчас она стоит чуть дороже.

- Рыба свежая судак речной 1 килограмм – 50 копеек, или 350 рублей. Сейчас стоит примерно так же.

- Папиросы 10 штук - 6 копеек , т.е. 12 копеек за 20 штук, или 85 рублей. Цены примерно те же.

Теперь немного цен на одежду.

- Рубашка под костюм – 3 рубля, или 2100 рублей. Примерно те же цены.

Костюм деловой для приказчиков (низшего среднего класса) – 8 рублей, или 5700 рублей. Примерно столько же. Костюм деловой для преподавателя вуза - 18 рублей, или 13 тысяч рублей. Примерно так же.

- Пальто длинное – 15 рублей, или 11 тысяч рублей. Примерно так же.

- Ботинки летние для среднего класса- 10 рублей, или 7 тысяч. Цены схожи.

Ещё ряд товаров и услуг.

- Автомобиль импортный среднего уровня – 2.000 рублей, или 1,4 млн. рублей. Цены примерно те же.

- Аренда меблированной комнаты 20-25 кв. м в хорошем районе города - 25 рублей, или 18 тысяч рублей. Примерно те же цены.

-Аренда трёхкомнатной квартиры (не считая комнаты прислуги) в хорошем районе города - 80-100 рублей, или 60-70 тысяч рублей. Цены ниже для Москвы (с учётом того, что площадь такой квартиры могла достигать 100 кв. м и более) и примерно такие же для других крупных городов России.

С учётом балансов доходов и расходов мы видим, что уровень жизни среднего горожанина начала ХХ века и нынешнего времени изменился не сильно (что-то стало стоить немного дешевле, что-то так же), но всё же, на первый взгляд - немного вырос. Но здесь обязательно нужны важные пояснения.

Во-первых, рабочий день у большинства работников тогда был больше - в среднем 10 часов вместо нынешних 8 часов. Во-вторых, многие работники трудились по 6 дней в неделю, а нынешний оплачиваемый отпуск в 28 дней себе могли позволить немногие (рабочие и мелкие служащие имели отпуска максимум в неделю в году).

Во-вторых, в то время женщины почти не занимались наёмным трудом, а были домохозяйками, либо (максимум) занимались натуральным хозяйством - когда на окраинах городов условия позволяли иметь скотину и огород. Чаще же всего женщины сидели с детьми и работали по дому.

В-третьих, семьи в то время имели больше детей, чем сегодня. В городах 3-5 детей были нормой. И потому доход мужа - единственный доход - тогда приходилось делить на 5-7 человек. Сегодня (за небольшим исключением) два дохода - мужа и жены, имеющим 1-2 детей - делятся на 3-4 человек.

В-четвёртых, в то время у большинства наёмных работников не было пенсий и почти никаких социальных выплат. Большинство среднего класса должны были откладывать деньги на старость (например, чтобы завести ренту в виде покупки недвижимости).

(И это мы ещё не учитываем фактора высокой стоимости бытовой жизни - многие семьи, особенно с большим числом детей, вынуждены были заводить кухарок и других домашних работников. За продуктами приходилось ходить почти каждый день (кроме зимы), так как не было холодильников. Заготавливать дрова на зиму. И т.д.)

С учётом этих четырёх факторов уровень жизни горожан в среднем на одного человека (муж, жена и дети; т.е. подушевой уровень) в наше время вырос в разы.

Крестьяне

Как уже говорилось выше, 80-85% населения царской России составляли крестьяне. В основном они жили полунатуральным хозяйством. С учётом производства собственных продуктов "на себя" и от продажи, от отходничества крестьяне имели доход в 30-50 рублей на человека в год (в некоторых случаях и больше - рядом с крупными городами, когда можно было вести интенсивное хозяйство; данные американского историка Сеймура Беккера из книги "Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России"). С учётом того, что семьи были в среднем 6-7 человек, общий доход хозяйства составлял 200-300 рублей в год. семьи. На наши деньги доход на человека в деревне был всего 2,5-3 тыс. рублей в месяц.

То есть если взять среднего горожанина того времени и огромную массу крестьян, то доход среднего россиянина "разбавится" до 5-6 тыс. рублей в месяц на современные деньги. Сейчас же эти доходы в разы больше.

Получается, главное достижение за эти сто лет - резкий рост горожан, с 15-20% до 70-80%, и, соответственно, за счёт этого - и рост уровня жизни в целом. Заслуга ли это коммунистических и затем либеральных властей, или это общий результат всемирного прогресса - каждый может ответить исходя из своих политических взглядов. Нельзя отрицать лишь одного: в России, как и в других схожих странах, поздно вставших на путь индустриального развития и модерна, в наибольшей степени за ХХ век выиграли потомки крестьян.

"Безумно богатые азиаты" и рост неравенства в Азии. В России - как в 1905-м.

Фильм "Безумно богатые азиаты", вышедший в свет в августе, третью неделю подряд держится в лидерах проката в США. Легкая романтическая комедия обратила внимание публики на растущее число супербогачей в странах Азии.

Если вы отправитесь в один из многочисленных торговых центров Сингапура, где происходит действие фильма, вы наверняка увидите, как из бутиков Prada, Gucci и Louis Vuitton покупатели выходят с большими пакетами, набитыми вещами из последних дизайнерских коллекций.

Похожую картину можно наблюдать во многих других городах Азии.

Век расслоения: шесть графиков о неравенстве в России

Регион, который, как казалось раньше, может стать удачным примером достижения экономического равенства, сейчас обращает на себя внимание экономистов из-за роста социального расслоения общества.

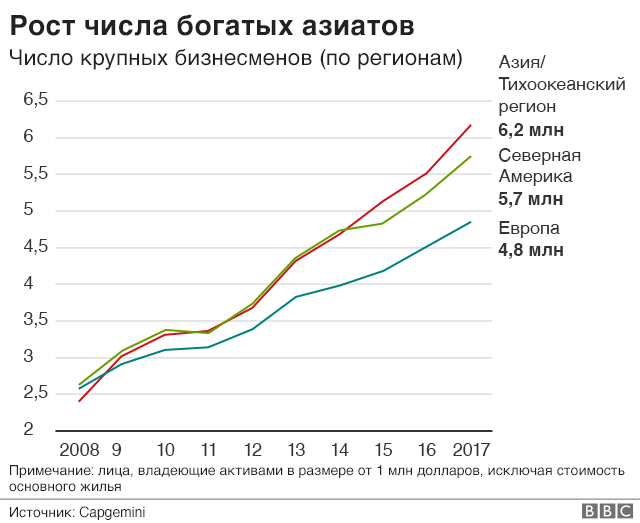

По данным международной организации Oxfam, количество супербогатых людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысило число очень состоятельных жителей Северной Америки и Европы.

Сегодня в Азии живет больше миллионеров и миллиардеров, чем в любом другом регионе или стране мира. В то же время две трети жителей этого региона относятся к беднейшей части населения Земли.

"Социальное неравенство в ряде стран этого региона достигло пугающих масштабов", - говорит глава подразделения по проблемам неравенства в Oxfam Мустафа Талпур.

Согласно данным Forbes, США по-прежнему остаются лидером по числу долларовых миллиардеров - их в стране насчитывается 585. Впрочем, Китай с 373 миллиардерами отстает не слишком сильно.

Но, как следует из расчетов Oxfam, основанных на данных ежегодного доклада Credit Suisse - Global Wealth Databook, если посчитать миллиардеров во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, то их окажется 600 - больше, чем в США.

Обречен ли наш несправедливый мир на еще большее неравенство?

Также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона живет больше всего крупных бизнесменов, владеющих активами более 1 млн долларов (при оценке состояния не учитывается стоимость основного жилья).

По данным консалтинговой компании Capgemini за 2018 год, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас живет 34,1% всех самых состоятельных бизнесменов мира, тогда как в Северной Америке - 31,3%.

Живущие в странах Азии бизнесмены владеют 30,8% совокупного состояния супербогатых людей во всем мире, на долю бизнесменов Северной Америки приходится 28,2% от этого состояния.

Тут уместно вспомнить, что в 2008 -2012 гг., когда США и страны Европы зализывали раны после масштабного финансового кризиса, экономика Китая ежегодно росла на 8-11%.

"Столь значительному подъему в те годы способствовали устойчивый рост ВВП и фондового рынка, особенно в Китае и Индии. Также к увеличению числа богатых людей привел стабильный рост ключевых рынков развитых стран и территорий в этом регионе - Японии, Гонконга, Сингапура", - говорит представитель консалтинговой компании Capgemini Чираг Тхакрал.

Супербогачи Азии - кто они?

Китайский предприниматель Ма Хуатэн, еще известный как Пони Ма, - самый богатый человек в Азии. Он занимает 17-ю строчку в мировом рейтинге Forbes, его состояние издание оценивает в 45,3 млрд долларов.

Он возглавляет совет директоров телекоммуникационного гиганта Tencent Holdings, которому принадлежит невероятно популярный в Азии мессенджер WeChat.

В двадцатку самых состоятельных бизнесменов мира вошел и глава совета директоров компании Alibaba Джек Ма. Его состояние оценивается в 39 млрд долларов.

Alibaba - одна из самых дорогих компаний в мире, за минувший год стоимость акций этого китайского интернет-ритейлера выросла почти вдвое.

Также в числе 30 богатейших бизнесменов планеты - гонконгский предприниматель Ли Кашин и китайский бизнесмен Ван Цзяньлинь, их состояния оцениваются в 34,9 млрд долларов и 30 млрд долларов соответственно.

Экономист Тома Пикетти: уровень неравенства в России запредельный

Ли Кашин, которому в июне исполнилось 90 лет, в этом году передал управление своими компаниями старшему сыну. Принадлежащие Ли Кашину многопрофильные конгломераты CK Hutchison Holdings и CK Asset Holdings работают в телекоммуникационном и энергетическом бизнесе, а также владеют рядом ритейлеров.

Ван Цзяньлинь возглавляет китайский конгломерат Dalian Wanda Group, один из крупнейших в мире девелоперов коммерческой недвижимости. Также Dalian Wanda Group владеет американской сетью кинотеатров AMC и киностудией Legendary Entertainment.

В прошлом году конгломерат был вынужден продать ряд активов, в том числе три тематических парка в Китае, предположительно из-за долгов.

Рост неравенства

В прошлом году 79% благосостояния, произведенного в Китае, досталось 1% населения, 73% благосостояния, созданного в Индии, тоже досталось лишь 1% населения этой страны, свидетельствуют данные Oxfam.

В результате в 2017 году 1% населения Китая владел 47% благосостояния страны, тогда как в Индии 1% населения принадлежало 45% богатств страны.

При этом, по данным швейцарского банка UBS, в 2017 году совокупное состояние азиатских миллиардеров впервые превысило размер ВВП России, который Росстат оценил в 1,55 трлн долларов.

О сильном социальном расслоении общества и социальном неравенстве в странах Азии свидетельствует в том числе и значение коэффициента Джини [статистический показатель степени расслоения общества страны или региона].

Ректор ВШЭ Кузьминов: бедность и неравенство тормозят рост экономики

Коэффициент Джини для Китая составляет 0,82, для Индии - 0,88, для всего остального Азиатско-Тихоокеанского региона, по данным Oxfam, в 2015 году значение коэффициента составляло 0,90.

О том, что в стране царит социальное равенство, свидетельствует значение 0, а о сильном расслоении общества говорит коэффициент, равный 1.

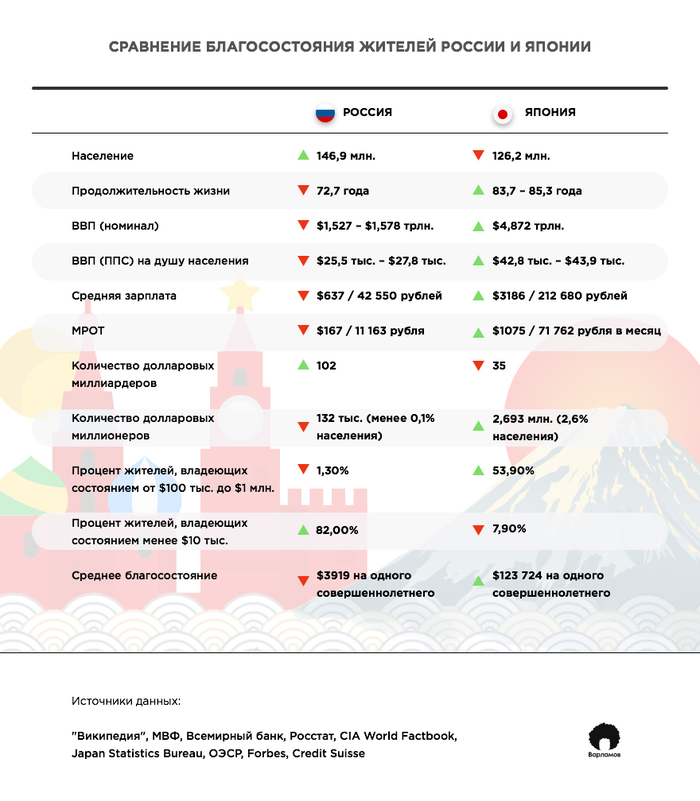

Неравенство в России: как в 1905 году

По подсчетам французского экономиста Тома Пикетти, автора бестселлера "Капитал в XXI веке", по неравенству доходов Россия обогнала Европу, Америку и Китай.

10% самых богатых россиян, по данным Пикетти, владеют более 70% частных состояний в стране. 1% россиян получают 20% национального дохода в стране, а около 50 российских миллиардеров из списка Forbes обладают богатством в размере свыше четверти национального дохода.

В докладе о мировом неравенстве World Inequality Report (исследование Всемирной лаборатории неравенства в Парижской школе экономики) за 2017 год говорится, что уровень экономического неравенства в современной России сопоставим с дореволюционными показателями.

Почти 5 млн россиян получают зарплату ниже 125 долларов

Согласно данным, представленным в докладе, доходы богатейших 10% граждан составляют 45,5% национального дохода. Эти цифры почти совпадают с распределением доходов жителей Российской империи в 1905 году.

В 2016 году средний доход на одного взрослого россиянина был равен 23,2 тыс. евро за год (1,8 млн рублей). Однако на самом деле доходы в стране распределены крайне неравномерно: менее состоятельная половина неселения (57,5 млн человек) получили в среднем только по 7,8 тыс. евро за год (640 тыс. рублей). При этом 10% наиболее состоятельных граждан располагали средним доходом в размере 105,5 тыс. евро (8,2 млн рублей).

Число долларовых миллиардеров в России, по данным Forbes, за последние два года, несмотря на санкции Запада, увеличилось на 29 человек, а за последний год - на 10 человек.

Как следует из опубликованного журналом в апреле рейтинга, число миллиардеров в России составило 106 человек, тогда как в 2016 году в России насчитывалось 77 долларовых миллиардеров.

По оценкам Forbes, совокупное состояние 200 богатейших россиян за минувший год выросло на 25 млрд долларов - до 485 млрд долларов.

По данным Росстата, коэфициент Джини для России в 2016 году составлял 0,414, в 1992 году этот показатель был равен 0,289. Credit Suisse, в свою очередь, оценил коэффициент Джини для России в 2017 году в 0,82. Коэффициент Джини для Британии, по данным банка, в прошлом году составил 0,73, для США - 0,85, для Японии - 0,60, для Франции - 0,70