Авиация Афганистана, 1920-е гг

Перевод статьи: Lennart Andersson. The First 30 Years of Aviation in Afghanistan (Part 1).

История авиации Афганистана — своего рода «белое пятно». Причиной, несомненно, являются как труднодоступность страны в географическом плане, так и ее многолетняя политическая нестабильность. Старые фотографии самолетов в Афганистане крайне редки, найти подробную информацию сложно, и, следовательно, об авиации в этой стране написано мало. Тем не менее, для исследований в этой области существуют источники, и с помощью найденной информации можно проследить раннюю историю авиации в этой раздираемой войнами и опустошенной стране в указанный период ее истории.

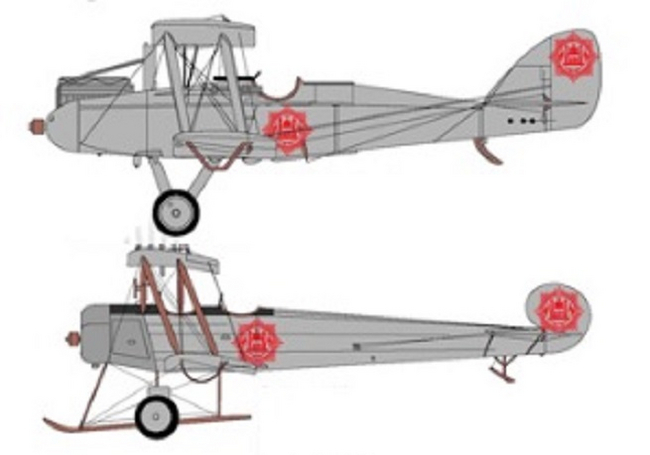

Советский самолет Р-1, созданный авиаконструктором Н.Н. Поликарповым на основе британской модели Airco DH 9A, в Афганистане. Надпись под крылом арабской вязью гласит: "Аллах велик".

В Афганистане нет судоходных рек и железных дорог. Строительство путей сообщения затруднено и дорого обходится из-за внушительных горных массивов, и в 1920-х годах караваны вьючных животных часто были единственным средством передвижения. Как и в большинстве подобных регионов, авиация обещала стать одним из ключей к экономическому прогрессу.

Глава страны эмир Хабибулла был убит в феврале 1919 года, а его сын Аманулла в мае того же года попытался вторгнуться на территорию Британской Индии. Так началась Третья Англо-Афганская война, которая не привела к решающей победе ни одной из сторон, но принесла афганцам внешнеполитическую независимость от Великобритании. 8 августа 1919 года был заключен зафиксировавший это положение Равалпиндский договор. Еще до полного урегулирования отношений с британцами в ноябре 1921 года, Афганистан 28 февраля того же года заключил договор о дружбе и военной помощи с новым советским правительством России. Фактически, Афганистан стал одним из первых государств, признавших Советскую Россию, и особые отношения между двумя странами сохранялись вплоть до введения советских войск в декабре 1979 года.

Советская дипломатическая миссия в Афганистане во главе с полпредом Ф.Ф. Раскольниковым (рядом с ним - его супруга Лариса Рейснер, революционерка и литератор) с афганскими офицерами.

В 1923 году Аманулла сменил свой титул с эмира на падшаха (равный королевскому) и начал десятилетие реформ, включавших конституционные и административные изменения, отмену ношения паранджи для женщин и введение совместного обучение в школах. Как мы увидим, эти реформы в итоге привели его к падению с престола.

Во время Англо-Афганской войны 1919 года 31-я эскадрилья Королевских ВВС (No 31 Squadron, RAF) атаковала подразделения афганской армии, а город Джелалабад подвергся бомбардировкам 19, 20 и 24 мая. Возможно, чтобы произвести на неприятеля большее впечатление, капитан Хейли 24 мая совершил налет на Кабул на бомбардировщике Handley Page V/1500.

14 мая министр иностранных дел Афганистана Махмуд Тарзи направил советскому народному комиссару иностранных дел Г.В. Чичерину письмо с просьбой о помощи в борьбе с британскими бомбардировками. Тесные контакты с Советами были быстро установлены еще тогда, и в июне 1919 г. в Ташкент (тогда столицу Туркестанской АСССР в составе РСФСР) направилась афганская дипломатическая миссия. Афганские представители просили у Советов три самолета, но, хотя в октябре Ленин и принял афганцев в Москве и пообещал отправить в Кабул специальное авиационное подразделение, ничего не произошло до окончания Гражданской войны в России.

В июле 1921 года РСФСР пообещала бесплатно предоставить афганскому правительству самолеты и другое военное оборудование. В сентябре три самолета: устаревший Farman HF 4, истребитель Nieuport 24 и двухместный Sopwith 1½ Strutter (До Первой мировой войны Farman производился по лицензии в России, а Nieuport и Sopwith — на Государственном авиационном заводе № 1 в Москве. Согласно первоначальным планам, поставка должна была включать Nieuport 17 и два Farman F 30), были отправлены поездом в город Термез на границе с Афганистаном. Farman по пути был использован в советской Средней Азии для срочных наблюдательных полетов, был сбит басмачами под Термезом и уничтожен, но 21 сентября началась переброска из Термеза в Кабул двух оставшихся самолетов, топлива, масла и запчастей. С техникой следовали 25 советских военнослужащих. Их возглавил военпред В.В. Гоппе, который заранее посетил Кабул. Фюзеляжи и крылья были погружены на лошадей, верблюдов и слонов. Преодолев около 500 км по чрезвычайно сложным горным дорогам через перевал Гиндукуш, караван прибыл в Кабул 7 ноября. Пилот Е. Городецкий к тому времени уже находился в Кабуле, а пилоты К. Байков и Яков Журба, два наблюдателя и два механика прибыли с караваном. Также близ Кабула подготовили посадочную площадку и построили ангар. Затем было выполнено несколько полетов, но запланированные набор и обучение афганских летных курсантов не увенчались успехом, и вскоре русские вернулись домой.

1 апреля 1922 года из Москвы были отправлены еще два Nieuport, а позже в том же месяце - еще несколько самолетов вместе с новыми инструкторами для летной школы. Чтобы избежать того, что было названо «неприятным инцидентом с первой группой пилотов, которые напрасно съездили в Кабул и обратно», весь персонал должен был дождаться дальнейших распоряжений, прежде чем пересекать границу. Самолеты надлежало передать афганским представителям в Кушке, недалеко от границы с северо-западным Афганистаном. К середине мая стало очевидно, что афганское правительство неохотно разрешало советским военлетам приезжать в Кабул. Даже несмотря на то, что эти самолеты, вероятно, так и не были поставлены, в конце 1923 года правительство Советской России решило, что оно выполнило свою часть соглашения 1921 года. Как минимум до декабря 1924 года Sopwith и истребитель Nieuport находились в Афганистане, хотя оба были неисправны.

Советские военлеты и диппредставители для Афганистана, кадр из советско-афганского худ. фильма "Миссия в Кабуле" (1970).

Тем временем в страну прибыли другие самолеты. 15 января 1921 года самолет, принадлежавший Королевским военно-воздушным силам Великобритании, упал за линией границы в Газни, а районе Катаваза. В сентябре афганские военные осмотрели его и обнаружили, что это истребитель Bristol F.2B, серийный номер H1658. Было решено доставить самолет в Кабул на слоне и попытаться его отремонтировать.

Британский истребитель Bristol в Индии, однотипный тому, что гробанулся в Афганистане и досталя местным армейцам.

Примерно в то же время правительство Афганистана заказало в Италии два самолета.

Эти машины, называемые в источниках Caproni Scout или «одноместные Caproni с 6-цилиндровыми двигателями Фиат», были отправлены из Бриндизи на пароходе «Африка». Они прибыли в Бомбей примерно 20 июня 1922 года, но, поскольку афганцы подозревали, что "с самолетами что-то не так" - и они оказались правы! - прошло некоторое время, прежде чем их отправили по назначению. Вскоре выяснилось, что оба итальянских биплана были повреждены до или во время транспортировки морем. Позже для приведения самолетов в рабочее состояние были наняты трое немцев, которые прибыли в октябре, но вскоре снова уехали. В сентябрю 1924 года злополучные Caproni пытался отремонтировать итальянский инженер, однако, согласно отчету британской разведки, они, скорее всего, так и не полетели.

В апреле 1920 года обер-лейтенант Карл Менхофф из Нойбабельсберга, Германия, сообщил компании «Юнкерс», что он получил заказ на создание военно-воздушных сил в Афганистане. Поначалу «Юнкерс» отнесся к этому запросу с некоторым недоверием, но вскоре предложил предоставить образец шестиместного пассажирского самолета F13. Однако об этих планах больше ничего не было слышно, пока 2 февраля 1922 года компания «Юнкерс» через Менхоффа ни предложила афганскому правительству одноместные истребители и двухместные разведывательные самолеты. Вскоре, впрочем, «Юнкерс» уведомил заказчика, что из-за ограничений Версальского договора компания не может строить самолеты военного назначения.

С конца 1922 года "Юнкерс" поддерживал связь с афганским правительством через нескольких представителей. Это были фон Нидермайер из фирмы Orient-Handels-Gesellschaft, доктор Айвен, "правительственный инструктор", и афганец Абдул Кудус Хан, которого "Юнкерс" обучил на пилота в Темпельхофе в Берлине. Позже Абдул Кудус Хан стал летным инструктором в Кабуле. "Юнкерс" также вступил в контакт с гауптманом Шютцем, который якобы "с 1919 года организовывал афганские военно-воздушные силы". Однако в то время самолеты Junkers заказаны так и не были.

В декабре 1922 года в Рангуне представителями Афганистана были приобретены два самолета, которые должны были быть доставлены через Бомбей в Кабул. Пара двухместных бипланов Airco DH.9 находилась в Рангуне, но один из них, как сообщалось, был полностью непригоден для эксплуатации, и, по-видимому, эти машины так и не прибыли в Кабул. В 1923 году были наняты два немецких "инструктора": пилот-любитель Герман Вайз и какой-то шарлатан по имени Брустманн в качестве механика. Предполагалось открыть в Кабуле авиационную школу, и Брустманна, прибывшего в мае, попросили попытаться снова сделать давно заброшенные самолеты пригодными для использования. Известно, что криворукий немец "собрал и покрасил" пару самолетов, но один из них тут же разбился во время взлета вместе с пилотом Вайзом (выжил), а второй афганцы разумно решили не испытывать на прочность.

Первые британские самолеты.

В мае 1924 года афганское правительство запросило у британской администрации в Индии шесть самолетов: два бомбардировщика, два разведчика и два учебно-тренировочных. Строительство аэродрома в Кабуле было завершено, два "отремонтированных" немцами самолета все еще находились там и пребывали в плачевном состоянии, а два афганских офицера с 1922 года проходили обучение на летчиков в Италии. Правительство Индии ответило, что в наличии есть от двух до четырех двухместных истребителей Bristol. Переговоры о поставке двух таких машин были успешно завершены 18 августа 1922 года, и сардаром (фельдмаршалом) Шер Ахмед Ханом был подписан контракт. По его просьбе под крыльями самолетов большими арабскими буквами было начертано: "Аллах велик" в качестве первого образца афганской национальной маркировки. Оба самолета (серийные номера E2600 и F4733) вылетели из Пешавара с флайт-офицерами Н.К. Савардом и Ф.Ф. Гарревеем за штурвалами и 22 августа приземлились в Кабуле. На следующий день после успешных пилотажных демонстраций, выполненных подполковником Джонстоном, они были приняты на вооружение. 24 августа на истребителе Bristol впервые вылетел немецкий летчик на афганской службе Вайз.

Затем Вайз совершил десять полетов в районе Хоста, где вспыхнуло восстание, но 14 сентября 1924 года ему пришлось совершить вынужденную посадку в Гардезе, и самолет разбился. Из-за восстания было невозможно доставить на место запасные части, поэтому самолет разобрали и доставили в Кабул на верблюдах. Тем временем все тот же горе-механик Брустманн, которого афганцы по необъяснимой причине не уволили после фиаско с ремонтом самолетов годом ранее, пытался раздобыть необходимые запасные части и инструменты для восстановления захваченного в 1921 г. британского истребителя Bristol, который стоял в специально построенном для него ангаре. Результат ожидаемо оказался нулевым.

Чтобы помешать доставке двух британских самолетов и получить политическое преимущество, Советы теперь предоставили Афганистану пять машин с пилотами и механиками. Афганцы воспользовались возможностью и запросили еще семь самолетов у британцев и семь у СССР!

1 октября четыре бывших советских самолета DH.9 и один транспортный Junkers F13 (бортовой номер 666) прибыли в Кабул после перелета из Ташкента через Термез и над Гиндукушем. Ранее эти самолеты служили во 2-м и 4-м отдельных разведывательных авиационных отрядах ВВС СССР. Советский персонал, который должен был поступить на службу в ВВС Афганистана, возглавлял П.Х. Межерауп. Отряд состоял из пилотов Ю.Н. Арватова, М.М. Гаранина, В.В. Гоппе, Я.Я. Якобсона и А.И. Залевского, а также механиков и наблюдателей С.А. Лисицкого, И.И. Синявского, И.В. Свечникова, М.П. Староскольцева и Е.А. Воинского.

Три новых самолета 2 октября были продемонстрированы в Кабуле, они разбрасывали над городом листовки и цветы. 26 октября был выполнен еще один показательный полет с участием двух самолетов, а 2 ноября советских пилотов попросили совершить вылет на бомбардировку мятежников. Поскольку условия контрактов еще не были согласованы, военлеты отказались это делать.

Первый афганский аэродром был расположен в Хваджа-Раваше, в 3 милях к северу от Кабула. Осенью 1924 года был построен новый аэродром в Шерпуре, для этого пришлось снести все бастионы на южной стороне старых городских укреплений. Было возведено семь ангаров.

Тем временем афганцы пытались получить еще больше самолетов из других источников. Представителями Афганистана был установлен контакт с капитаном Мерфи из авиационного синдиката "M C" в Карачи. Переговоры затянулись, но в сентябре 1924 года Мерфи все-таки продал афганскому правительству два DH.9 и два Avro 504K. Эти самолеты прибыли в Пешавар, Индия, в декабре 1924 года, однако фактически были перевезены в Кабул только в 1926 году.

В 1924 году правительство Афганистана приобрело два самолёта DH 9 и два Avro 504K уавиационного синдиката M C в Индии.

В марте 1925 года СССР отправил в Кушку несколько самолетов Sopwith 1½ Strutter и намеревался передать их афганскому правительству. В Кабул с машинами должны были отправиться несколько пилотов, в том числе Межерауп и Мошков, однако, по-видимому, эта операция была отменена.

Весной 1925 года афганец Мухаммад Ихсан Хан получил диплом пилота в Италии и вернулся в Кабул. Согласно отчету британской разведки, возможно, типичному для предвзятого отношения того времени, он был «совершенно непригоден» и был отчислен из итальянской школы «только для того, чтобы он не нанес дальнейшего ущерба итальянским учебным самолетам». Одновременно с ним вернулись домой наблюдатель Мухаммад Хашим Хан и механик Гулам Дастгир, которые также прошли трехлетнюю подготовку в Италии. К лету 1925 года в Кабуле было пять советских летчиков и восемь механиков. К этому времени "злой гений" афганской авиации немец Брустманн умер (по-видимому, его убил другой немец после очередной аварии), а пилот Вайз решил уволиться. Двадцатичетырехлетний Мухаммад Ихсан Хан был назначен командующим военно-воздушными силами сил. Также в их составе имелся индийский пилот Д. Патвардхан. 2 сентября 1925 г. была открыта летная школа на 15 курсантов, а около десятка других афганцев отправили в Советский Союз для обучения летному мастерству.

Согласно подписанному 15 июня 1925 года соглашению, советское правительство пообещало поставить в Афганистан еще больше самолетов. 4 июля из Термеза вылетели шесть самолетов Р-1, советских машин, разработанных на основе DH.9A. Однако по пути два из них совершили вынужденные посадки и разбились в Ташкургане и Хайбаке. С самолетами прибыли шесть новых советских пилотов, один наблюдатель и шесть механиков, которые поступили на службу в афганские ВВС. Ходили слухи, что ожидалось также прибытие четырех бывших советских одноместных истребителей Fokker, но они так и не появились.

31 июля на аэродроме Хваджа-Раваш были проведены показательные полеты. Впервые публике разрешили подняться на самолет, авиатехнику также осмотрел король Аманулла, обладавший большими военно-техническими познаниями. Самолет Junkers F13 получил название «Абдул Гафур», которое было написано большими буквами по бокам фюзеляжа. Три уцелевших DH.9, несли темно-серую окраску, а четыре недавно прибывших из СССР Р-1 были цвета хаки, и у всех машин под крыльями было написано "Аллах велик". Король Аманулла, военный министр и многие из присутствующих чиновников впервые поднялись в воздух в качестве пассажиров.

Король Аманулла, в пробковом шлеме, френче и крагах неотличимый от европейского колониального офицера, беседует с советскими военлетами.

В отчете британской разведки, составленном по этому случаю, было много восхищенных слов о советских пилотах и механиках, а также упоминалось, что самолеты находились «в хорошем техническом состоянии и мастерски управлялись». В отчете далее говорилось, что афганские военно-воздушные силы «во всех смыслах являются русской службой и могут рассматриваться как передовая база русских». В СССР на обучение были отправлены в общей сложности 25 афганцев. В конце августа 1925 года на афганской службе находилось 26 советских пилотов и летно-технических специалистов, и ожидалось прибытие еще шести. "На подходе" были также два Р-1, вероятно, в качестве замены тем двум, которые совершили вынужденную посадку или разбились в июле; эти машины прибыли 15 октября с дополняющей группой советских пилотов и механиков.

Король Аманулла был полон решимости получить из СССР еще четыре самолета, которые, по его мнению, советской стороне необходимо было предоставить по условиям советско-афганского договора. Он ждал возвращения афганцев, обученных в СССР, в качестве квалифицированных пилотов и механиков и планировал создать военно-воздушные силы, состоящие в общей сложности из 36 машин. Серьезной проблемой являлось то обстоятельство, что все запчасти, топливо и масло приходилось доставлять из Термеза на верблюдах или лошадях. Существующие дороги были непроходимы для механического транспорта. Несмотря на то, что на самолетах не было ни бомбодержателей, ни пулеметных установок, во время так называемого восстания в Хосте на мятежников было сброшено несколько бомб. Военно-воздушные силы также выполняли более мирные задачи. Во время пребывания Амануллы в Кандагаре в ноябре 1925 года они обеспечивали связь между этим городом и Кабулом, а в апреле-июне 1926 года во время пребывания короля в Джелалабаде осуществлялась авиапочта.

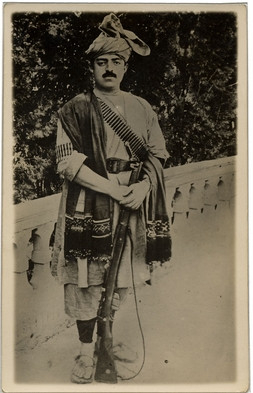

Король Афганистана Гази Аманулла Хан, просвещенный монарх-реформатор и большой поборник авиации, в традиционном воинском облачении афганского горца.

Маркировка воздушных судов.

К июню 1926 года на всех самолетах был нанесен бортовой номер, написанный крупными арабскими цифрами, а по бокам фюзеляжа был нарисован герб Афганистана. Фраза «Аллах велик» была написана крупными белыми арабскими буквами на нижней плоскости каждого крыла. Два самолета DH.9 и два учебно-тренировочных самолета Avro 504, которые были приобретены у капитана Мерфи, а также дополнительный самолет Avro, подаренный афганскому правительству в частном порядке, наконец-то были доставлены в Кабул из Пешавара по грунтовой дороге. Поскольку самолеты долгое время хранились на складе, у афганской стороны имелись сомнения, что они когда-либо будут пригодны к эксплуатации. Они несли светлую окраску, а на фюзеляже, крыльях и вертикальных поверхностях килей был изображен герб Афганистана среднего размера.

В мае 1927 года афганское правительство запросило у индийского махараджи Алвара три «военных фотографических (разведывательных) аэроплана», хранившихся в Лахоре, вероятно, DH.9. Британские власти удовлетворили запрос, но, похоже, сделка сорвалась.

В Кабуле, Джелалабаде и Кандагаре были подготовлены хорошие аэродромы, а в середине 1926 года в Герате началось строительство еще одного. Согласно более позднему французскому отчету, датированному августом 1928 года, на большом аэродроме в Кабуле в то время находилось 10 ангаров на четыре самолета каждый и хорошо оборудованная ремонтная мастерская.

Форма одежды ВВС Афганистана состояла из пальто и кителя тусклого цвета хаки, брюк-галифе и сапог черной кожи. На пальто и кителе был большой голубой воротник с маленькими латунными значками в виде звезды с крылышками. Униформа полагалась только регулярным военнослужащим. Опытные и квалифицированные советские пилоты и механики находились на службе по трехлетним контрактам и носили собственную одежду.

В 1927 году советская авиакомпания «Добролет» решила продлить маршрут Ташкент — Самарканд—Термез до Кабула, и 14 сентября был совершен первый испытательный полет по этому направлению. 28 ноября правительство Афганистана подписало с СССР двустороннее соглашение о почтовом и пассажирском сообщении между Кабулом и Ташкентом, а 7 марта 1928 года было заключено соглашение между «Добролётом» и ВВС Афганистана. Официально линия была открыта 1 января 1928 года перелетом самолета "Добролета" Junkers F13, бортовой номер RR-DAZ, носившим название «Пищевик».

Однако к маю 1928 года "Добролет" совершил по этому маршруту всего тринадцать полетов, а пилоты афганских ВВС — шесть полетов на F13, и служба была временно закрыта. Маршрут был вновь открыт для нерегулярных рейсов в сентябре 1928 года, а в следующем месяце по маршруту летали самолеты Junkers F13 и Dornier Merkur, бортовой номер R-RDAW, «Правда». Ю.Н. Арватов, которого считали в то время одним из лучших советских пилотов, пилотировал афганский F13, который в местной авиации носил название Junkers «№ 1».

К январю 1928 года девять афганских пилотов и пять механиков вернулись с обучения в Москве, и ожидалось прибытие еще трех или четырех человек. Пятнадцать афганских курсантов-авиаторов учились в Париже, а в марте 1928 года в итальянское кадетское училище Regia Aeronautica (Итальянских Королевских ВВС) в Казерте были отправлены еще 25 человек для подготовки на пилотов, наблюдателей и механиков.

В 1928 году из Советского Союза были доставлены новые самолеты. 13 мая восемь темно-зеленых и светло-голубых Р-1 с надписью «Аллах велик» на крыльях прибыли в Кабул из Ташкента. Еще один самолет был потерян по пути и списан после аварийной посадки в Парачиндаре. Десятая машина прибыла в Кабул 14 мая, а еще три — 1 июня. Общее количество доставленных в этот раз Р-1 составило 16.

Летом 1928 года король Аманулла посетил Европу, и несколько правительств решили преподнести афганскому королю в качестве подарков самолеты и другие виды оружия. Таким образом, во время своего европейского турне он приобрел в Италии два бронеавтомобиля (один в подарок), две полевые батареи, четыре гаубичные батареи и две вьючные батареи; в Германии — один Junkers G24 (в подарок) и два Junkers F13; во Франции — Potez 25 (в подарок), две полевые батареи, одну вьючную батарею и пять легких танков; в Польше — учебный самолет Bartel BM 4b (в подарок); в СССР — два самолета (в подарок), два танка и два тягача.

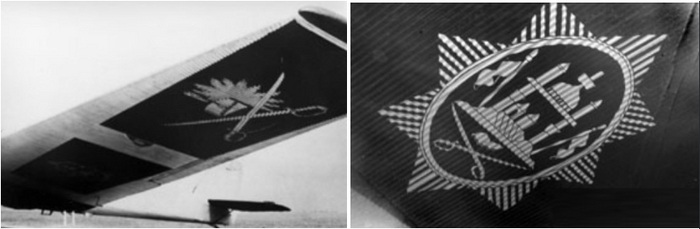

Ранее компания "Юнкерс" предлагала поставить Афганистану свои самолеты F13, A35/K53, W33 и G24. Одно из ее предложений предусматривало открытие летной школы в Кабуле с мастерскими, поставки шести F13, двух K53, двух учебных самолетов и двух самолетов для фоторазведки, а в апреле 1928 года компанию попросили организовать внутренние авиаперевозки в Афганистане. Когда Аманулла в мае 1928 года посетил завод «Юнкерса» в Дессау, он приобрел два упомянутых выше F13 (серийные номера 2018 и 2019), а Министерство иностранных дел Германии подарило ему трехмоторный пассажирский самолет G24 (серийный номер 918). Все три самолета 15 июня вылетели из Дессау через Берлин и Москву и прибыли в Кабул 10 июля. На крыльях этих самолетов был изображен черный афганский флаг с белым гербом. Помимо национального флага, на G24 также был нарисован королевский красный флаг с парой скрещенных мечей и короной. Позже G24 получил регистрационный номер YA-TMR (это единственное известное довоенное присвоение бортового номера гражданской авиации в Афганистане).

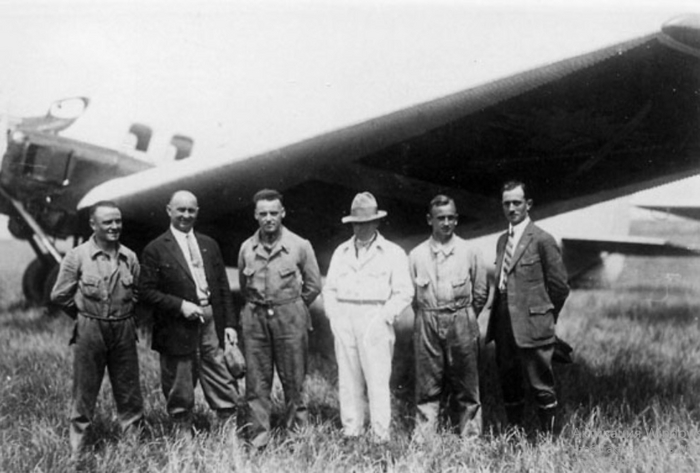

В состав немецких экипажей самолета Junkers G 24 и двух самолетов Junkers F13 входили пилоты Йоас, Книр и Роте. Обратите внимание на два флага, нарисованных на нижних плоскостях крыльев.

Слева: красный флаг афганского короля с его личной эмблемой. Справа: черный национальный флаг Афганистана с гербом. Последний использовался в качестве государственного символа в период с 1924 по 1928 годы.

Самолетами «Юнкерса» управляли Вальтер Роте, Георг Йоас и Франц Книр. Роте должен был проработать на новом месте два года, и Йоас тоже должен был остаться в Афганистане. В ноябре прибыл представитель «Юнкерса» Г.Г. Хагеманн, чтобы обсудить планы создания совместной авиакомпании. Было решено, что «Юнкерс» заключит с Афганистаном окончательное соглашение и поставит дополнительные самолеты - два W33, если найдет условия в стране подходящими. Планировалось, что авиамаршруты будут пролегать из Кабула в Герат через Кандагар, Мазари-Шариф и Джелалабад. 22 августа двухместный самолет Potez 25, подаренный французским правительством, прибыл в Кабул с капитаном Вайзером за штурвалом (самолет получил в ВВС Афганистана бортовой номер 33). Вайзер и механик Клеман прилетели из Парижа через Багдад и Тегеран.

Восстание.

Когда король Аманулла попытался провести более радикальные реформы в западном духе, многие традиционные элементы общества подняли против него восстание. В Кабуле вспыхнули беспорядки, иностранцам угрожали. В ноябре 1928 года в Афганистане разразилась гражданская война, повстанцы из племени Шинвари в восточной части страны перекрыли дороги и перерезали телеграфные линии. Силы ВВС вступили в бой против повстанцев, а советские экипажи бомбили мятежные населенные пункты в Нангархаре в Восточной провинции. Аэродром Джелалабад был эвакуирован 26 ноября, а следующей ночью повстанцы сожгли ангары. Возможно, там были уничтожены два самолета, еще два разбились во время боевых вылетов. 14 декабря повстанцы двинулись на Кабул и вскоре развернули свои силы на высотах Асмай, 17 декабря там их бомбили самолеты Р-1.

Один Р-1 18 декабря выполнил разведывательный полет над Баг-и-Балы, где шли бои. На следующий день было совершено несколько вылетов, в том числе бомбардировка тремя Р-1 небольшого укрепления примерно в 1,5 милях к северо-западу от британского посольства в Кабуле. 20 декабря крепость возле Баг-и-Балы была разбомблена тремя самолетами Р-1, а на следующий день два самолета R-1 нанесли еще один удар по тому же объекту. Однако это не помешало лидеру повстанцев Баче Сакао (или Бача-и-Сакао, «Сыну водоноса») захватить Кабул. 14 января 1929 года король Аманулла отрекся от престола в пользу своего старшего брата Инайят-Шаха, но Бача-и-Сакао провозгласил себя Хабибуллой Гази (или Хабибуллой II), эмиром Афганистана. Аманулла уехал в изгнание в Италию.

Очень довольный Бача-и-Сакао со сподвижниками. Этнический таджик, бывший басмач, бывший афганский офицер, он сочетал консервативные идеи с мечтой о социальной справедливости и был удачливым полевым командиром, но неудачным политиком.

На момент начала восстания в военно-воздушных силах насчитывалось около 19 исправных самолетов: 13 или 14 Р-1, три Junkers F13, Junkers G24, Potez и биплан, вероятно, польский Bartel. Национальные опознавательные знаки были немедленно изменены. Вместо надписи «Аллах велик» под крыльями была нарисована круглая розетка зеленого, темно-красного и черного цветов от центра к краям. Кроме того, национальные цвета были нанесены в виде полос на рулях направления. Согласно некоторым более поздним сообщениям, изречение «Аллах велик» было вписано внутри розетки. Белые серийные номера на фюзеляжах были сохранены. По-видимому, некоторые из Р-1 по какой-то причине были перекрашены в светло-зеленый цвет вместо обычного темно-зеленого. На G24 по-прежнему был изображен королевский герб серого цвета на красном флаге.

В наличии имелось двенадцать советских, десять афганских и два немецких пилота, а также двенадцать афганских, три советских и два немецких механика. Однако лишь немногие из афганских пилотов летали часто, так как большую часть работы выполняли более опытные русские. Командующий ВВС Мухаммад Ихсан Хан и его помощник Мухаммад Хашим руководили авиацией совместно с советскими военными специалистами.

21 декабря немец Роте на сильно перегруженном самолете Junkers G 24 с королевой Сорайей и остальными членами королевской семьи на борту вылетел в Кандагар в сопровождении двух F13 и Р-1. Через три дня он вернулся в Кабул. 23 декабря F13 вылетел в Кандагар с двумя женщинами на борту. В конце декабря оба F13 были серьезно повреждены в ангаре, который обрушился под тяжестью снега, и после этого весь персонал компании «Юнкерс», за исключением пилота Йоаса, уехал домой (одновременно были повреждены два самолета Р-1, серийные номера 3233 и 3238).

Королевские военно-воздушные силы Великобритании во время восстания организовали первую в мире крупную воздушную спасательную операцию. Для участия в декабрьской операции в Карачи из Ирака прибыли несколько транспортных самолетов Vickers Victoria и Handley Page Hinaidi, а еще пять самолетов Victoria прибыли в феврале. В итоге самолеты Victoria из 70-й эскадрильи в период с 23 декабря 1928 года по 25 февраля 1929 года эвакуировали из Афганистана 586 человек. Над Хайберским перевалом в Пешавар их сопровождали истребители-бомбардировщики Wapitу 20-й эскадрильи.

Самолеты Vickers Victoria из 70-й эскадрильи эвакуировали 586 человек из Афганистанав период с декабря 1928 по февраль 1929 года.

В течение некоторого времени афганские военно-воздушные силы с неподконтрольных повстанцам территорий продолжали разведывательные полеты, обычно выполнявшиеся над Кох-и-Даманом одним самолетом Р-1 один или несколько раз в день, а бомбардировки продолжались по крайней мере до 16 января 1929 года. Самолеты F13 перевозили почту и бочки с горючим, 30 декабря из СССР прибыли четыре советских самолета F13 с почтой и бензином.

Через некоторое время предводитель восстания Хабибулла Бача-и-Сакао был свергнут с престола генералом Мохаммадом Надир-Шахом, бывшим военным министром, и его братьями, которые приходились дальними родственниками бывшему королю Аманулле. 10 октября 1929 года Хабибулла вместе с 17 своими последователями был казнен. Племенное собрание избрало Надир-Шаха новым монархом, и оппозиция подверглась кровавым преследованиям. В 1931 году Надир-Шах издал новую конституцию, которая стала более консервативной, чтобы успокоить исламских религиозных лидеров.

ОКОНЧАНИЕ ТЕКСТА ДАНО ПЕРВЫМ КОММЕНТАРИЕМ.

Таможенник Верещагин не мог так глупо погибнуть на баркасе

19 мая 1884 года в Орле родился Михаил Дмитриевич Поспелов, человек ставший прототипом вынырнувшего из омута тоскливой пьянки таможенника Верещагина из боевика «Белое солнце пустыни».

В юности Михаила за революционную пропаганду отчислили из ремесленного училища, и батька, вправив сыну, мозги ремнем отвез его поступать в Тифлисское военное училище. Несмотря на нелестную характеристику, данную статному парню преподавателями из ремеслухи, его приняли в младший класс на 1 курс обучения.

В училище юнкер Поспелов увлекся борьбой, гиревым спортом, фехтованием и стрельбой из всего, что было для оной предназначено.

Отслужив после училища три года в Орле, Михаил попросил перевести его на русско-персидскую границу. В 1913 году 29-летнего штабс-ротмистра назначили командиром Гермабского пограничного отряда.

На новое место службы Михаил прибыл с супругой и ангелочками-дочками Леночкой и Верочкой. Стоит отметить, что бравый рубака женился да не абы на ком, а на генеральской дочери, чей отец много, где повоевавший служил в генеральном штабе.

С женой Софьей Григорьевной Покровской он познакомился на стрельбище, на котором красивая девушка метко стреляла с правой и левой руки из любых образцов короткоствольного оружия.

Во время застолий вторая половина с гордостью показывала гостям мужнины награды, за меткую стрельбу полученные на семи императорских конкурсах.

Донельзя хозяйственный таможенник завел в отряде приусадебное хозяйство, построил новые казармы, кухню и баню. Комиссии с «Большой Земли» изумлялись тому, что в рационе пограничников присутствовали собственные свинина, говядина, баранина, карп и сазан.

Но не стоит думать, что Михаил Дмитриевич жил в неге и лени. Зарасти жирком, погранцам не позволяли периодические стычки с басмачами-националистами и контрабандистами. Отряд Поспелова лихо громил банды йомудов и курдов приходивших на нашу территорию, за скотом, провизией и молодыми девушками.

Преследуя отряды башибузуков и нарушая все писанные и неписанные правила, он уходил далеко вглубь персидской территории. Басмачи прозвали дерзкого погранца «Большим шайтаном». Осведомители штаб-ротмистра докладывали ему что главари бандформирований передают муллам большие пожертвования, и просят их упросить Аллаха, чтобы он избавил их от хитрого и храброго гяура Поспела.

Эффективная борьба российских пограничников с бандформированиями и контрабандистами объяснялась просто, за первых они получали жалование, а за вторых половину суммы от всей сданной государству контрабанды.

После того как в далекой столице скинули «Белого царя» басмачи почуяв безвластие в край охамели. Чтобы хоть как-то сдержать наплыв полудиких налетчиков Поспелов поехал к начальству в Ашхабад и выпросил два новейших бомбомета Аазена, работавших на расстоянии до 500 метров, в том числе гранатами, снаряженными 60 пулями диаметра 15мм.

При очередном налете банда басмачей была практически полностью уничтожена из засады двумя минометными расчетами Поспелова.

Узнав о свержении большевиками Временного правительства, пограничный отряд разъехался по домам, никто из погранцов не хотел служить новой власти. Михаил Дмитриевич остался на заставе вместе со своим замом и двумя боевыми товарищами, прошедшими с командиром огонь и воду.

Честного офицера пограничной стражи приглашал к себе на службу глава Закаспийского временного правительства паровозный машинист, эсер и алкоголик Фёдор Фунтиков, но получил от него категоричный отказ. Посланцы генерала Дутова пытавшиеся переманить офицера на сторону белогвардейцев были посланы Михаилом Дмитриевичем по известному всем русским людям адресу. Чуть более дипломатично штаб-ротмистр обошелся с «покупателями» прибывшими в его дом по поручению самого иранского шаха.

Интересно рассмотреть на фоне неподкупности Поспелова фигуру господина Фунтикова запятнавшего себя, в том числе и решением о расстреле 26 бакинских комиссаров.

15 января 1919 года Фунтикова этого радетеля за светлое будущее рабочих и крестьян арестовали за присвоение им 7 млн. руб. Верткому человечку удалось выкрутиться из-под расстрельной статьи и бежать из Ашхабада в Россию. В новогодние праздники 1925 года эсера выдала советским властям его родная дочь. 5 мая 1926 года Федора Адриановича Фунтикова обвиненного в антибольшевистском восстании и организации террористических актов расстреляли.

Опасаясь за жизнь супруги и детей, Михаил Юрьевич превратил свой дом в неприступный форт. Бронелистами от старых полевых пушек он укрепил двери и ставни. У оборудованных на втором этаже огневых точек, разместил пулеметы системы Льюиса, дисковые магазины на 97 патронов и ручные гранаты. С крыши он мог вести огонь из бомбометов Аазена.

Оставшись без работы, Поспелов загрустил и от скуки стал часто прикладываться к бутылке. К жизни мужа вернула Софья Григорьевна. Хитрая женщина предложила ему создать из добровольцев туркмен отряд пограничников. По ее «бабскому суждению» местные дехкане были кровно заинтересованы в защите от басмачей своих семей.

Зная, насколько трудно сейчас живется многодетным туркменским семьям Михаил Дмитриевич кормил 50 новых пограничников за счет приусадебного хозяйства сохраненного им на заставе. Хлеб он выменивал на древние персидские ковры, захваченные у контрабандистов незадолго до революции.

24 декабря 1919 года в Гермаб вошли части Красной армии. Посмотрев на молодых красногвардейцев всех как один уверенных в своей скорой победе, Поспелов понял, что новая власть пришла если не навсегда, то надолго. Когда ему от имени Михаила Фрунзе предложили вновь официально возглавить гермабский пограничный отряд, он, не раздумывая, дал свое согласие.

С весны 1921 по лето 1923 года Поспелов со своим батальоном специального назначения охотился за бандформированиями Энвер-паши и Ибрагим-бека.

В июле 1923 года 39-летнего краскома назначили начальником Ашхабадской пограничной школы, именно при нем среднеазиатская граница молодой Советской Республики начала пополняться новыми начальниками застав и их заместителями.

В 1925-1926 годах Поспелов вместе со своими самыми опытными бойцами охранял геологические экспедиции академиков Александра Ферсмана и Дмитрия Щербакова. Отряд отбил не менее десяти атак мелких банд и два нападения крупных басмаческих соединений под командованием Ахмед-Бека и Дурды-Мурды. Пока ученые мужи занимались поисками необходимых для советской промышленности месторождений серы, Михаил Дмитриевич наносил на свою личную карту мертвые аулы, неизвестные оазисы, колодцы с водой и дикие верблюжьи тропы.

Весной 1940 года 56-летнего пограничника в силу его возраста перевели в пожарную охрану города Ташкента, где он и прослужил практически до самой смерти.

10 августа 1962 года 78-летний персональный пенсионер Узбекской ССР Михаил Дмитриевич Поспелов скончался в Ташкенте.

В 1969 году советские кинотеатры взорвал боевик «Белое солнце пустыни». Работая над сценарием к картине, Рустам Ибрагимбеков и Валентин Ежов пообщались с несколькими десятками ветеранов участников боев с басмачами. Половина из них с юношеским восторгом рассказывала о неподкупном царском пограничнике Михаиле Поспелове, которого и басмачи и контрабандисты уважительно называли «Красным Шайтаном».

Сценаристы отвели таможеннику Павлу Артемьевичу Верещагину крошечный эпизод в картине, но личность этого русского офицера настолько потрясала воображение режиссера Владимира Мотыля, что тот решил серьезно вписать его в сюжетную канву фильма. Роль таможенника в боевике блестяще сыграл Заслуженный артист РСФСР Павел Луспекаев.

В годы Великой Отечественной войны партизан Луспекаев в рейде по немецким тылам отморозил ноги. В 1962 году врачи были вынуждены ампутировать актеру фаланги пальцев и фрагменты стоп. Каждый кадр в «Белом солнце пустыни» ему давался испытанием болью, вот почему зрители были потрясены тем неподдельным страданием, которое Верещагин испытывал за Державу.

Мотылю удалось показать честного солдата, который верной службой Отечеству вызывал восхищенное непонимание у контрабандистов, красных, белых и басмачей.

Ответ на пост «СССР»23

Хорошо, что автор 1973 года рождения вспоминает, как ему жилось в СССР. Похоже, он не понимает разницу с жизнью школьников в Узбекской ССР, которым приходилось работать на хлопковых плантациях несколько месяцев в году: "Белое золото" и черный пот рабов. Как в Узбекистане в одночасье рухнула отлаженная работа мафии

Снова по теме хиджабов и прочего

Вот все заострили своё внимание на этих масках-намордниках, а как же бороды? Вот к примеру мне противно смотреть на этих басмачей. Наши деды боролись с этой чумой, избавляли азиатские страны от басмачей, от их проклятого ига. Ведь эти бородачи испокон веков несут зло, унижение чести и достоинства, смерть. Я был бы рад, если бы запретили как эти "неправильные платки", так и эти поганые бороды, прям на корню.

Так ты и есть тот самый Джума-чекист?

А кто помнит это истерн-боевик начала восьмидесятых?

Это Джума и старый большевик Костя Зубов, который на каторге перевоспитал этого дикого горца

Мы это кино смотрели вместе с одноклассниками, а потом устраивали побоища во дворе, но от обычной "войнушки" эти игры отличались тем, что мы обматывали головы полотенцами и делали пояса из шарфов...

Фильм" Офицеры": немного о том, что за кадром. Часть II

Часть I можно посчитать по ссылке в которой мы узнали биографию героев , которой не было в фильме

Напоминаю, первоисточники:

две ссылки.

-одна на фильм

Ну и чтобы не было слез, мол «как же так, фильм свежак, всего лишь 1971 года, я его не посмотрел, а вы все рассказали, опять предупреждаю – далее спойлер на спойлере.

Как и говорилось ранее фильм и литературное версия сценария - где то дополняют друг друга, где то наоборот – сильно противоречат.

Сразу после вступительных титров, нам показывают картинку, что Алексей и Любовь едут по какой-то тропе в горах в Средней Азии, и оказываются в укрепленном форте.

Собственно, сразу возникает вопрос как Алексей оказывается в такой дыре в Туркестане?

Казалось бы, один из лучших выпускников курса, которых надо держать в столичных округах, чтобы росла молодая Красная Гвардия (или послать на войну с Польшей), и получает назначение – в богом забытый кишлак, где то в бывшем Кокандском ханстве/Бухарском эмирате , в Памирских горах (в повести упоминается кишлак Огды –Су)

Кстати, для зрителя 1970-ых и 1980-ых годов, такого вопроса не стояло: распределением специалистов занималась Родина, и в какую точку страны она тебя направит, часто твоего мнения не спрашивали. Ну а военные карьеристы, в целом считали, что лучше начинать службу где то на окраинах (там и романтики больше, и чаще всего коэффициент выслуги и жалованья выше), а ближе к пенсии, вырастая в чинах, переводится ближе к «центрам цивилизации страны» ( в фильме «Москва слезам не верит» об этом верно сказано)

Разгадка в сценарии.

Алексей, чтобы встретится с Любой на первом свидании, договорился с однокашником, чтобы тот его подменил.

Тот поставил условие, что, если распределение ему не понравиться, Трофимов поедет вместо него.

«А в коридоре какой-то незначительной воинской части, вероятнее всего — командирского резерва, Алексей, смущаясь, подошел к другу-одногодке. Помыкался, покурил для разгона и нырнул точно в омут:

— Подмени меня сегодня, а?

— Девчонку встретил, что ли? — прищурился друг.

— Девчонку, — подумав, отчаянно соврал Алексей.

— Хорошо москвичам, — завистливо вздохнул друг.

— Ну, как сказать… — Алексею было неуютно говорить на эту тему, но приятель был себе на уме.

— Баш на баш.

— Какой же тут может быть баш? — резонно засомневался Алексей.

— А такой, что завтра — приказ, кому куда. Так что сегодня я тебя прикрою, завтра — ты меня.

— То есть как это?

— А так, что вместо меня поедешь, если мне так захочется.

— Идет! — сказал Алексей.»

Басмачи.

На момент приезда Алексея и Любы, положение отряда, в которой они приехали отчаянное: единственный вход из долины на «большую землю» контролируется басмачами, и фактически отряд находится в осаде.

"— Жить можно, — продолжал неспешный разговор старшина. — Жить везде можно, была бы вода. Вот ужо щель проедем, значит, и жить будем.

— Какую щель? — насторожилась Любочка.

Старшина понял, что переборщил в своих намеках. Крякнул с досады, попробовал успокоить:

— Ну, поговорка тут у нас такая. Это когда басмачи тут шуровали. Сейчас потише стало, за границу их вышибли.

— Значит, здесь нет басмачей?

— Ну, как сказать. Вообще-то жить можно, но бывает.

— Что бывает?

— Банды приходят. В кишлаке Огды-Су недавно всех вырезали, — старшина вдруг спохватывается. — Нет, жить можно, можно! Это я так, случай рассказал просто."

"А убитый все еще лежит посреди двора. И пока старшина с переводчиком уносят его, командир эскадрона в упор смотрит на Алексея Трофимова.

И Алексей виновато опускает глаза.

— В прошлый четверг комиссара моего зарубили, — тихо говорит комэск. — За букварями для бойцов ездил... "

Немного о обстановке, которая сложилась в местности , куда приехал Алексей и Люба

После Октябрьского переворота (потом ставшей Революцией), в Средней Азии начались этнические чистки славянского населения местными беками и курбаши. Связаны они были с восстанием 1916 года, в целом подавленного, но не до конца.( Тут можно немного почитать о причинах, ходе и последствиях подавления - одна из точек зрения, конечно)

Причина успеха в 1917-1920 гг – как отсутствие централизованной власти, так и разлад внутри «славян».

Отношение к басмачеству, со стороны коренного населения: местные рассматривали их как национальных героев, которые "слегка себе позволяли", ну а русские – как законную добычу. Ну и способ свести счеты с другими племенами и народами, населявшими эту территорию (особенно пострадали от действий соседей - сарты)

Правда первоначально, большевики рассматривали басмачей (русифицированное узбекское "налетчик"), как борцов, которые помогут им сокрушить прежний режим и убрать остатки прежней бюрократии.

Но очень быстро поменяли точку зрения - потому как басмачи, рассматривали и советскую власть, как власть пришлых, прежде всего русских - а значит оккупационную.

Массовое насилие против славянских (прежде всего русских) поселенцев было столь обширным, что особого Белого Движения в Южном Туркестане не было - потому, как только Советская власть могла спасти их от геноцида.

Собственно, подвиг 12 заставы Московского погранотряда* можно в какой то мере назвать продолжением борьбы с басмачеством с теми же целями – защита славянского населения Туркестана

*Московский погранотряд ( или вернее 117 Краснознаменный Московский Пограничный отряд), назван по месту нахождения комендатуры в н.п. Московский (то есть не г.Москвы), и ведет свои корни (пропустим ряд переименований) от Бухарского погран.отряда, который был организован для борьбы с басмачеством.И формировался погранотряд как из частей ОГПУ, передислоцированных из Оренбурга и Ташкента, так и местных гарнизонов Красной Армии, которые там стояли с 1919 года.

Эпизод в фильме, где воруют молодую жену главного героя, и ставят перед начальником заставы выбор - отпустить курбаши ( полевой командир басмачей) в обмен на Любу Трофимову, или же они убьют ее, вовсе не результат фантазий авторов сценария фильма "Офицеры".

Участь Любы в случае отказа была бы трагична

Правда в фильме, о том, что ждало бы Любу не говорят "в прямую" (вернее совсем не говорят)

вот что было с несчастными беременными женщинами, которые попадались басмачам:

В литературной версии сценария, об этом говорится прямо:

«Против басмачей стояли Варавва и переводчик.

— Илляз-бек знает, кто взял в плен его отца, — не без удовольствия переводил Керим. — Он поклялся бородой пророка, что казнит тебя самой мучительной смертью.

Варавва невозмутимо поклонился и спокойно сказал:

— Моггабит-хан пока жив и здоров. Но если вы попытаетесь атаковать нас, мой командир пристрелит его без суда. Так мне приказано передать, и вы знаете слово моего командира.

Керим перевел. Затем медленно и солидно заговорил по-русски полный басмач:

— Джигиты не должны угрожать друг другу. Джигиты должны уважать друг друга. Мы уважаем слово вашего начальника и не будем отбивать Моггабит-хана. Мы предлагаем обмен.

— Обмен? — Варавва сразу перестал улыбаться.

— Мы предлагаем обменять курбаши на молодую жену нового командира. Это хороший обмен: мы предлагаем две жизни за одну.

— Я должен посоветоваться.

— Мы согласны ждать до вечернего намаза.

— Нет, — решительно сказал Иван. — До утреннего намаза.

Опять что-то страстно закричал Илляз-бек. Но ни полный басмач, ни переводчик не стали его переводить.

— Хорошо, мы ждем до утра, — сказал полный. — Но с первым криком муэдзина мы вынем неверного гаденыша из грешной утробы его матери, джигит. И пришлем в подарок новому командиру.»

Кстати, рекомендую сцену освобождения Любы все же прочитать, а не просмотреть.

Во-первых , в литературном сценарии она более правдоподобна, и более динамична.

Во-вторых, не зная ее, довольно сложно разобраться в этом любовном треугольнике Алексей-Люба-Иван.

«Старый» комэск.

Давайте вспомним, что мы помним из кино: средних лет (под сорок и и даже за, тут артист Владимир Дружников, которому на момент съемок было 47 лет) подтянутый кавалерийский офицер, который гоняет в «хвост и гриву» «молодых» Варавву и Трофимова, а также произносит ключевую фразу фильма: на этой фразе действительно держится весь офицерский корпус нашей страны.

Тут лучше дать цитату целиком:

«— А я, представьте себе, всю жизнь гордился своим делом, — комэск вздохнул. — И отец мой им гордился, и дед. Другие знатностью гордились или богатством, а мы — профессией.

— Что же это за профессия такая?

— Родину защищать. Есть такая профессия, взводный: защищать свою родину.»

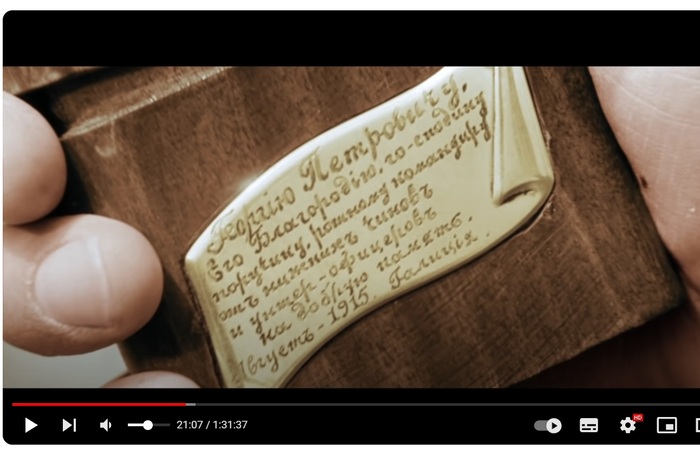

Далее, после его смерти мы узнаем, что комэск участвовал в Первой Мировой, и у него есть имя - Георгий Петрович, которому нижние чины подарили деревянный портсигар с гравировкой.

А теперь давайте почитаем сценарий.

Из него мы узнаем, что у Георгия Петровича есть фамилия и, как минимум звание: Георгий Петрович Максимов, на 1915 год – поручик, служил в Епифанском полку (227-ом пехотном).

«Алексей расстегивает офицерский френч, слушает сердце. Потом медленно, аккуратно застегивает его на все пуговицы.

И натыкается на карман: левый, где сердце. Лезет в него и достает самодельный деревянный портсигар: сыплется махорка из двух пулевых пробоин.

На металлической пластинке — старательно выполненная гравировка:

«ЕГО БЛАГОРОДИЮ ГОСПОДИНУ РОТНОМУ КОМАНДИРУ ПОРУЧИКУ ГЕОРГИЮ ПЕТРОВИЧУ МАКСИМОВУ НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ, 7-я РОТА ЕПИФАНСКОГО ПОЛКА. ГАЛИЦИЯ. 1915 ГОД»

с февраля 1915 года до сентября, 227 полк участвовал в обороне крепости Осовец.

Да-да, той крепости, которая знаменита «атакой мертвецов» 226 го Землянского полка ( соседей 227 полка).

Конечно сейчас вокруг этого факта раздули патриотический пузырь, но сам факт атаки «в штыки» отравленных газом трех рот, это действительно героический подвиг

Наверное, не случайно, Борис Васильев выбрал для кадрового русского офицера именно этот полк. Жаль, что в итоговый фильм, название полка так и не попало.

Скорее всего, прототипом комэска был Черкасов Павел Степанович, начавший войну поручиком данного полка, только командиром 6 роты (последние данные о нем, на 1916 год - он уже штабс-капитан, имеет ранения, и множество орденов)

Теперь, что еще нам известно:

- он потомственный русский офицер (это ясно из монолога выше). Как мы , знаем, Люба (уже Трофимова) тоже из потомственной семьи офицеров. В сценарии это ясно обыгрывается, при этом комэск Максимов, сразу видеть в ней «свою»:

«Комэск поворачивается к Любочке:

— А вы…

Командир вдруг замолк на полуслове, и Любочка со страхом ждала, что он еще скажет. А комэск молча взял чемодан, обе корзины и перенес их в тень.

— Пожалуйста, старайтесь как можно меньше бывать на солнце. Здесь оно беспощадно, мадам.

Щелкнул шпорами, резко, по-офицерски, кивнул, точно говоря непрозвучавшее, но такое для нее знакомое «Честь имею», и ушел.»

Кстати, не знаю почему, но в фильме Трофимов при знакомстве очень нечетко отдает воинское приветствие, в отличии от Вараввы и комэска. Исторически это правильно, так как этот атрибут в РККА вошел как обязательный только в 1922 году (хотя конечно, использовался и до этого в Красной Гвардии, о был необязательным), и курсанта ему не учили.

Продолжим о комэске:

- он знает как минимум английский язык (помните заставлял Варавву спрягать глаголы):это довольно странно, потому что русские пехотные офицеры в основном учили немецкий и французский. Английский в основном учили морские (флотские) офицеры.

- он прошел всю войну.

А теперь, самое главное открытие по этому персонажу:

В фильме, как я писал выше, ему от 40 лет. Но ЭТО НЕ ТАК!!!!

«Старому» комэску - ВСЕГО 26 ЛЕТ на момент действия в сценарии фильма, т.е. родился он – в 1894-1895 году.

Как должен был выглядеть "старый комэск", если бы режиссер следовал сценарию. Кадр из фильма сказание о земле Сибирской, Дружникову здесь 24 года

Это кстати хорошо стыкуется с его званием в 1915 году - перед нами первый досрочный выпуск (как помните, при объявлении войны, «в офицеры» выпустили досрочно) – на 1914 год ему 19-20 лет .

Редкий счастливец - доживший в мясорубке Первой Мировой в ПЕХОТЕ . Где то видел статистику, что пехотных офицеров, которые начали Первой мировую в нижних офицерских чинах, к 1917 году осталось не более 10% ( кое –где в полках сменилось 4-5 составов; для кавалерии цифры поменьше, а в самом лучшем положении были артиллеристы).

И считает Варавву, своим "младшим" братом - поэтому ему так обидно, что Иван по-лихости и молодости своей забыл о том, что он не только вояка-рубака, но и командир.

«— Это точно. Курить-то у тебя можно, комсомолец?

Варавва с готовностью вскочил, принес пепельницу, сигареты. Но Трофимов отстранил их и с молчаливой торжественностью достал деревянный портсигар.

— Узнаешь, Ваня?

— Старый комэска... — вздохнул Варавва, бережно взяв портсигар. — Настоящий офицер, русский офицер. А было-то ему, Алеша, в ту пору ровнехонько двадцать шесть годков.

Они закурили из деревянного портсигара русского поручика, отдавая молчаливую дань уважения его прежнему владельцу.

Для него, приезд Алексея с молодой женой в часть, это нонсенс.

Ведь прежде чем жениться, русский офицер должен был получить одобрение от полкового командира, который оценил бы – сможет ли молодой офицер «содержать» жену.

Он, 26 летний командир, воспитанный, по «старому уставу», не понимает, о чем думает этот 19-летний дуралей, воспитанник краткосрочных курсов.

И он, воспитывает его:

«— А жениться вам тоже комсомол приказал?

— Это мой личный вопрос, — нахмурился Алексей.

— Ваш личный? Ошибаетесь, взводный. Женитьба — дело чести вашей, а не вопроса.

Алексей растерялся настолько, что, поморгав, совсем не по-уставному протянул:

— Чего-о?..

— Когда вы просите женщину вручить вам руку и сердце, вы внутренне даете самому себе слово чести, что всю жизнь будете служить ей щитом и опорой. Что в любых несчастьях, болезнях, горестях вы не покинете ее и никогда не предадите. Никогда.»

И командир, комэск Максимов был хороший. Потому как, эти слова очень хорошо запомнит главный герой фильма.

Продолжение следует…