Многие думают, что для подготовки хорошего солдата нужны долгие годы. Но это не так. Пехотинца можно подготовить за шесть месяцев, а при острой необходимости – и за месяц натаскать на самые основы. Танкиста – за полгода-год, в зависимости от должности. На должность наводчика или заряжающего молодого бойца могли поставить после нескольких недель ускоренной подготовки, особенно в самые тяжёлые периоды войны, когда потери были высоки, а пополнение нужно было срочно. С лётчиками ситуация была похожей – во время войны их готовили по сокращённой программе, делая упор на самые необходимые навыки: взлёт, посадка, основы воздушного боя. Всё остальное приходило с опытом, если, конечно, молодой пилот выживал в первых вылетах.

А вот врача за месяц или даже за год не подготовишь. Никак. Для обучения доктора нужно как минимум ПЯТЬ лет, а лучше ВСЕ ШЕСТЬ. И это только начало пути. Это минимальный срок, чтобы выпустить специалиста, способного оказывать первичную помощь. Для подготовки настоящего специалиста, знающего своё дело, понимающего, что происходит с человеческим телом и как ему помочь, нужны годы практики, постоянное совершенствование навыков, обмен опытом с коллегами, анализ собственных ошибок и успехов. Но в военное время таких возможностей не было. Врачей не хватало катастрофически. Медицинские ВУЗы перешли на ускоренную программу обучения, порой выпуская врачей, прошедших всего четыре года обучения, а иногда и меньше. Но даже этого было недостаточно. Многие медики гибли на фронте, особенно в первые месяцы войны.

За время войны военные медики вылечили и вернули в строй около 15 миллионов человек. Пятнадцать миллионов. Это огромное число. А если учесть гражданских, получивших помощь от военных врачей, цифра будет ещё внушительнее. При этом борьба с эпидемиями была одной из сложнейших задач медицинской службы. В Красной Армии, как и в вермахте, случались вспышки тифа, дизентерии, малярии, туберкулёза. Особенно тяжёлая ситуация наблюдалась в первые годы войны, когда тысячи бойцов находились в антисанитарных условиях, без нормального питания, порой без элементарных гигиенических удобств. Только благодаря героическим усилиям военных медиков эти вспышки не переросли в массовые эпидемии, способные выкосить целые части. Врачи на передовой проводили профилактические осмотры, выявляли больных и изолировали их, проводили массовую санобработку личного состава. В банно-прачечных отрядах солдаты регулярно мылись, их обмундирование дезинфицировалось. Всё это делалось даже в самые тяжёлые периоды войны.

В рассказах о войне нередко упускают из виду тех, кто был за линией фронта. Будто боевые действия ведутся в безвоздушном пространстве. Будто солдаты на передовой сами обеспечивают себя боеприпасами, едой, лечат себя, если ранены, и вообще всё делают сами. Будто не существует гигантской системы обеспечения, без которой ни одна армия в мире воевать не может. Медицинская служба РККА во время Великой Отечественной была настоящим конвейером спасения, отлаженным механизмом, работавшим с чудовищной нагрузкой, но не сломавшимся. Не зря знаменитый скульптурный триптих, известный многим по волгоградской "Родине-Матери", начинается со скульптуры "Тыл фронту". Там "Рабочий" передаёт выкованный меч "Воину". Без тыла не было бы победы. А медицинская служба – важнейшая часть этого тыла.

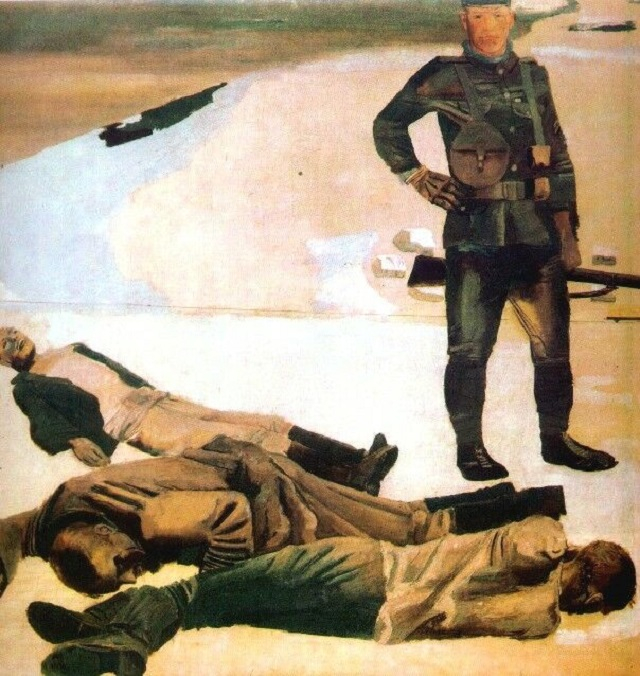

Начнём с простого. В 1941 году немцы нанесли нашей медицинской службе страшный удар. Они целенаправленно уничтожали санитарные поезда, расстреливали госпитали вместе с ранеными и медперсоналом, сжигали медсанбаты. Это были не случайные попадания, не издержки войны, а сознательная политика террора. Именно поэтому после первых месяцев войны всем медработникам начали выдавать табельное оружие. Если в первые дни войны санитары зачастую были безоружны, то после встречи с "цивилизованными" европейцами всем, от врача до санитара, полагалось оружие и умение им пользоваться. Массовые потери личного состава медицинской службы привели к тому, что её пришлось фактически создавать заново. На место погибших приходили новые люди, часто без опыта, но полные решимости. Молодые выпускники медицинских институтов, студенты старших курсов, врачи, до войны никогда не сталкивавшиеся с боевыми ранениями – все они в кратчайшие сроки осваивали военно-полевую хирургию и другие необходимые навыки.

Медицинская служба РККА начиналась с ротного уровня. В каждой стрелковой роте имелось санитарное отделение. Пять человек – санинструктор и четыре санитара-носильщика. Они оказывали первую помощь прямо на поле боя, под огнём противника. Многие санинструкторы были женщинами, часто совсем юными девушками. Во время страшных боёв под Ржевом, Сталинградом, на Курской дуге эти хрупкие создания вытаскивали с поля боя раненых бойцов, нередко превосходивших их по весу вдвое. Раненого нужно было найти, оказать ему первую помощь, остановить кровотечение, наложить жгут или давящую повязку, вколоть обезболивающее, если оно было, и вынести в безопасное место. А потом вернуться за следующим.

В стрелковом батальоне был свой медпункт – батальонный медицинский пункт. Персонал: военфельдшер, три санинструктора и четыре санитара. Именно сюда доставляли раненых с передовой. Здесь им оказывали первую врачебную помощь, делали перевязки, вводили противошоковые и обезболивающие препараты, если требовалось – накладывали шины при переломах. В условиях современного боя это было крайне важно, ведь многие погибали не от самих ранений, а от болевого шока или кровопотери, если помощь не оказывалась вовремя. Но часто в условиях интенсивных боёв раненых доставляли сразу на полковой медпункт, минуя батальонный.

На полковом уровне располагался полковой медицинский пункт (ПМП). Тут работали уже настоящие врачи – целых четыре доктора, одиннадцать фельдшеров и 40 санитаров. Довольно внушительный штат по меркам военного времени. ПМП развёртывался в 2-6 километрах от переднего края. По нормативам, раненые должны были доставляться сюда в течение шести часов после окончания боя. Если это правило нарушалось, значит, медицинская служба работала неэффективно. Кстати, эти нормативы не были просто бюрократической формальностью. Они рассчитывались на основе печального опыта: если тяжелораненый не получал помощь в течение шести часов, его шансы на выживание резко снижались. На полковом медпункте проводилась сортировка раненых. Кому-то оказывали помощь на месте и отправляли обратно в строй, если ранение было лёгким. Тяжёлых готовили к эвакуации в тыл. Тут уже работали хирурги, способные выполнять некоторые операции – несложные ампутации, первичную хирургическую обработку ран.

Основным звеном оказания медицинской помощи в РККА был медико-санитарный батальон – медсанбат. Это подразделение входило в состав дивизии. К 1943 году медсанбат включал штаб, медицинскую роту, санитарно-противоэпидемический взвод, госпитальный взвод, эвакуационно-транспортное отделение, отделение снабжения и хозяйственный взвод. По штату – 91 человек личного состава, но фактически, особенно во время крупных операций, персонала зачастую не хватало, и многие работали за двоих или троих. Медсанбат располагался в 6-12 километрах от линии фронта и мог развернуть до 30 госпитальных коек. Здесь выполнялось около 80% всех первичных хирургических операций. Именно сюда доставляли самых тяжёлых раненых, которым требовалась срочная хирургическая помощь – с проникающими ранениями черепа, грудной клетки, брюшной полости, с обширными повреждениями конечностей, с сильными кровотечениями, в состоянии шока. Врачи медсанбатов работали по 18-20 часов в сутки, особенно во время активных боевых действий. Они оперировали при свечах и керосиновых лампах, если не было электричества, в приспособленных помещениях – в деревенских избах, школах, клубах, а то и вовсе в палатках. В медсанбатах проводились ампутации конечностей, трепанации черепа, лапаротомии (вскрытие брюшной полости), торакотомии (вскрытие грудной клетки). И всё это в полевых условиях, часто под артобстрелом или бомбёжкой.

Так выглядела практика. Молодой боец 1924 года рождения, призванный в армию осенью 1942-го. Пройдя трёхмесячную подготовку в запасном полку, он попадает на фронт, в 379-ю стрелковую дивизию, участвующую во Второй Ржевско-Сычёвской операции. Во время подготовки к атаке вражеская мина разрывается рядом с окопом. Осколок проходит по касательной, распарывая кожу и мышцы на спине. Ему повезло – рана неглубокая. А вот его другу Володе не повезло – осколок застрял глубоко в мягких тканях бедра.

Ротный санинструктор Клавдия – крепкая женщина лет тридцати пяти – быстро проверяет рану, накладывает повязку и командует санитарам, чтобы раненых вынесли в тыл. Она делает Володе укол морфия – у него явно более тяжёлое ранение. Боец с лёгким ранением обезболивающего не получает – его берегут для тяжёлых, придётся потерпеть. Санитары – два худощавых парня с красными повязками на рукавах – укладывают раненого на носилки и тащат по ходам сообщения в тыл, к ротному пункту сбора раненых. Носилки задевают за все углы и выступы окопов, боец стонет от боли, но санитары лишь огрызаются – им тоже несладко, попробуй потаскай тяжеленные носилки под огнём противника.

На ротном пункте сбора раненых передают экипажу собачьей упряжки. Две крепкие дворняжки, запряжённые в небольшие санки, бодро бегут в сторону медсанбата. Ротный фельдшер, пожилой, измотанный человек с воспалёнными от недосыпания глазами, говорит бойцу, что ему повезло дважды: батальон стоит в обороне, так что можно организовать эвакуацию, а медсанбат расположен всего в пяти километрах – доберётся быстро. Если бы шло наступление, пришлось бы ждать окончания боя. Многие в таких случаях истекали кровью, не дождавшись помощи.

Приёмное отделение медсанбата похоже на преисподнюю. Десятки раненых лежат на носилках, сидят на лавках, прислонившись к стенам. Кто-то стонет, кто-то кричит, кто-то молчит, глядя в одну точку остекленевшими глазами. Воздух пропитан запахами крови, йода, антисептиков, пота, мочи, гангрены. Молодой врач с каменным от усталости лицом быстро осматривает поступающих раненых и сортирует их. Самых тяжёлых – с проникающими ранениями живота, груди, с артериальными кровотечениями, с признаками шока – сразу отправляют в операционную. Тех, кто может подождать, размещают в приёмном отделении. Умирающих, которым уже ничем не помочь, относят в отдельную палатку, где сестра милосердия делает им морфий, чтобы облегчить страдания в последние часы жизни.

Бойца с ранением в спину осматривают одним из первых – раны не очень серьёзные, но требуют хирургической обработки. В операционной молодой хирург, не старше тридцати лет, с красными от недосыпания глазами и трясущимися от усталости руками, очищает рану от грязи, осколков одежды, мелких осколков металла, иссекает размозжённые ткани и накладывает швы. Обезболивающего не хватает – после боёв предыдущего дня запасы морфия почти исчерпаны, новые ещё не подвезли. Боец получает сто граммов разведённого спирта и кусок кожаного ремня в зубы, чтобы не кричать. Медсестра успокаивает – рана не очень серьёзная, через неделю-другую можно будет вернуться в строй. А вот друга Володю после перевязки и противошоковых мероприятий отправляют дальше в тыл – на аэросанях в армейский госпиталь. Осколок в его бедре сидит слишком глубоко, рядом с крупными сосудами, извлекать его в медсанбате опасно – нужны условия стационарного госпиталя.

За медсанбатом следовали госпитали армейского уровня. Госпитальная база армии включала несколько подвижных госпиталей разного профиля – хирургические, терапевтические, инфекционные, специализированные (неврологические, офтальмологические и другие). Тут уже работали высококвалифицированные специалисты, способные проводить сложные операции и длительное лечение. Раненых доставляли на автомобилях, летом – на полуторках, зимой – на санях, если позволяла обстановка – на санитарных самолётах У-2 или на аэросанях. К 1943 году были созданы специальные автомобильные санитарные роты для эвакуации раненых. В них служили в основном женщины – водители, санитары, медсёстры. Они колесили по фронтовым дорогам, доставляя раненых из медсанбатов в госпитали. А с аэродромов взлетали санитарные У-2, способные перевозить одного-двух лежачих тяжелораненых. Летом 1943 года, во время Курской битвы, эти маленькие тихоходные самолёты, выкрашенные в белый цвет с красными крестами на фюзеляже и крыльях, спасли тысячи жизней, быстро доставляя тяжелораненых в тыловые госпитали. И, несмотря на женевские конвенции и опознавательные знаки, немецкие истребители часто сбивали санитарные самолёты – это был элемент сознательного террора.

В тылу фронтов и в глубине страны работала огромная сеть эвакогоспиталей. Для их размещения использовали школы, институты, санатории, дома отдыха, гостиницы, клубы. К концу 1941 года в тылу действовало уже более 3000 эвакогоспиталей на 1 миллион коек. А в 1944-1945 годах их число выросло до 5854 госпиталей на 1,8 миллиона коек. Масштабы организации медицинской помощи поражают воображение. Для сравнения – в современной России всего около 1,2 миллиона больничных коек на всю страну.

Эвакуация раненых в глубокий тыл осуществлялась в основном санитарными поездами. К концу 1941 года действовало 138 таких поездов, а к 1945 году – 269. Каждый поезд мог перевозить от 400 до 600 раненых и имел специально оборудованные вагоны – операционные, перевязочные, аптеки, кухни. В поездах постоянно дежурили врачи и медсёстры. Кроме железнодорожного транспорта, для эвакуации раненых использовали речные и морские суда, оборудованные как плавучие госпитали. Особенно активно их применяли во время Сталинградской битвы, когда раненых переправляли через Волгу на левый берег, а оттуда – в тыловые районы страны.

Отдельного упоминания заслуживают специализированные медицинские учреждения. В ходе войны выяснилось, что наиболее эффективное лечение обеспечивалось в специализированных госпиталях, где врачи занимались определёнными типами ранений. Были созданы госпитали для раненых в грудь, живот, с повреждениями черепа и мозга, с ранениями глаз, для обожжённых, для раненых с повреждениями костей и суставов. Специализация позволяла врачам накапливать опыт лечения конкретных ранений, совершенствовать методики, снижать смертность и инвалидность. В 1943-1945 годах, когда система военно-медицинской службы работала уже на полную мощность, процент возврата в строй раненых резко вырос.

Особое место в системе медицинского обеспечения РККА занимали батальоны выздоравливающих. В них направляли бойцов с лёгкими ранениями, которые могли вернуться в строй через 10-15 дней, без направления в тыловые госпитали. Это позволяло разгрузить госпитальную систему и быстрее возвращать бойцов на фронт. В батальонах выздоравливающих раненые проходили курс лечения, восстанавливали силы и одновременно занимались боевой подготовкой, чтобы не потерять навыки. Такой подход позволял сохранять боеспособность частей, особенно в периоды напряжённых боёв, когда каждый солдат был на счету. Известны случаи, когда батальоны выздоравливающих, состоявшие из лёгкораненых, в критические моменты сами вступали в бой, отражая прорывы противника. Так было, например, под Сталинградом, когда батальон выздоравливающих 62-й армии принял участие в отражении немецкого штурма в районе Мамаева кургана.

Роль женщин в медицинской службе РККА невозможно переоценить. По некоторым данным, до 80% медицинского персонала на фронте составляли женщины – от санинструкторов до главных хирургов медсанбатов и госпиталей. Они выносили раненых с поля боя, ассистировали на операциях, выхаживали тяжелобольных, стирали бинты (в условиях постоянной нехватки перевязочных материалов бинты приходилось использовать повторно), готовили пищу для раненых, писали письма от имени тех, кто не мог писать сам. Многие из них сами были ранены, контужены, но продолжали работать. И это были не только взрослые женщины – нередко на фронт уходили вчерашние школьницы, семнадцатилетние девочки, которые за несколько месяцев на курсах медсестёр осваивали азы медицины и отправлялись на передовую. Юные хрупкие создания, вытаскивавшие с поля боя бородатых мужиков, втрое тяжелее их самих.

Снабжение медицинской службы в условиях войны было непростой задачей. Ощущалась острая нехватка всего – от перевязочных материалов до хирургических инструментов, от лекарств до госпитальных коек. Фармацевтическая промышленность СССР, эвакуированная в 1941-1942 годах на восток страны, с трудом справлялась с потребностями фронта. Не хватало антибиотиков (пенициллин начали производить в СССР только в 1943 году), сульфаниламидных препаратов, обезболивающих. Врачам приходилось экономить буквально на всём – использовать повторно стерилизованные бинты, шить нитками, извлечёнными из парашютов, использовать самодельные инструменты. И тем не менее, качество медицинской помощи оставалось на высоком уровне. В тяжелейших условиях войны смертность от ран и болезней в Красной Армии была ниже, чем в армиях противника.

О героическом труде военных медиков вспоминают гораздо реже, чем о подвигах танкистов, лётчиков, пехотинцев. А ведь именно благодаря их самоотверженной работе миллионы раненых бойцов вернулись в строй и дошли до Берлина. Без этого титанического труда победа была бы невозможна.

Война – это не только стреляющие пушки и атакующие танки. Это ещё и гигантская работа тыла, всех служб обеспечения, в том числе – медицинской службы. Без этого "тыла" не было бы победы, как не было бы и той страны, в которой мы сегодня живём.

Читайте другие статьи на нашем сайте - https://hospital419.ru/articles/