Байки геофизика

99 постов

99 постов

60 постов

4 поста

16 постов

3 поста

8 постов

8 постов

8 постов

В сентябре 1988 года наш электроразведочный отряд Ненецкой геофизической партии в составе трёх бригад неудержимо рвался к берегу Белого моря останавливаясь каждые 5 км для записи вариаций естественного электромагнитного поля Земли. Того самого поля, которое рождает самое прекрасное зрелище в мире – северное сияние. Это же самое поле даёт геофизикам огромное количество информации о глубинном строении Земли, если, конечно, сумеешь её записать и правильно расшифровать.

Вот уже два месяца, как мы с работой пересекали Архангельскую область от моря и до моря: 200 км от Патракеевки до устья реки Нижи.

Для любопытствующих - вот вдоль этой линии мы и шли. Точнее ехали. Если ещё точнее, то где-то шли, а где-то ехали )))

Все уже порядком устали: и люди, и одежда, и палатки с раскладушками, и даже вездеходы к концу сезона начали гудеть как-то устало и натужно. Чем ближе мы подходили к морю, тем меньше вокруг становилось леса, зато болота всё больше и больше напоминали настоящую тундру. Каждые пять километров одна из бригад останавливалась, и в течение трёх-пяти дней вела запись электромагнитного поля на очень большую и страшную станцию под названием ЦЭС-2.

ЦЭС-2 - цифровая электроразведочная станция. Да-да, именно цифровая - запись велась на магнитофонную бобину, после чего обрабатывалась на очень большом компьютере БЭСМ-6.

Остальные бригады проезжали следующие пять километров и тоже останавливались для работы. Иногда станции останавливались рядом для записи контрольных измерений и сверки станций. Так было и в этот сентябрьский день: бригады геофизиков Игоря и Марса встали рядышком на берегу мелкой речушки, а наша бригада промчалась мимо них на север к морю. До моря мы, конечно, не доехали, поскольку до него оставалось ещё около сорока километров, или 8 точек наблюдения, но вместо пяти километров рванули сразу на десять, потому что нас попросили оставить одну точку для оставшейся бригады… И у нас закончился бензин. Обсохли напрочь.

Ну обсохли и обсохли – велика беда. Тем более что до точки-то мы добраться сумели. Тем более что в ближайшие два-три дня должен был прилететь вертолёт с бензином и продуктами. Вот только на вечернем сеансе связи мы задали координаты не этой, а предыдущей точки! А сейчас мы остались без связи, поскольку рация у нас запитывалась от бензинового генератора, а бензин-то и закончился. Ближайшая же от нас радиостанция осталась в десяти километрах к югу, и кому-то явно нужно было возвращаться назад.

На улице шёл противный мелкий осенний дождь: в такую погоду очень хорошо сидеть в палатке, возле пышущей жаром печки и слушать, как стучит дождь по брезентовой крыше. Или пить обжигающий чай из большой кружки, перечитывая «Двенадцать стульев» или «Нечистую силу» Пикуля. Выходить на улицу в такую погоду не хочется. Совсем. Но нужно – ведь в противном случае мы рисковали застрять на этой точке без продуктов и бензина неизвестное время. Кому-то придётся идти.

Вот примерно по таким местам и предстояло идти. Фото сделано южнее, на нём леса побольше, но в целом примерно так всё и выглядело.

Начальник с надеждой посмотрел на меня. Ну оно и понятно: водителя не пошлёшь, он в картах ничего не понимал, сам начальник в картах-то разбирался, но страдал очень необычным недугом – топографическим кретинизмом в запущенной стадии, умудрялся заблудиться в ста метрах от палатки даже при наличии компаса и карты. Оставался только я – студент, комсомолец, техник-геофизик и наконец, просто очень хороший человек. Глубоко вздохнув, я сказал:

- Яков Карлович, давайте карту. Пойду я.

Сложив карту в планшетку, а завёрнутые в полиэтиленовый пакет спички в карман, я вышел из палатки. Дождь на улице лил всё также уныло и монотонно, явно не желая прекращаться.

Ходить по болоту тяжело, в этом можно быстро убедиться, стоит только раз пройтись по нему километра два. Ноги всё время вязнут, так что каждый шаг сопровождается громким чавканьем, с которым сапоги выдираются изо мха, при этом всё время приходится смотреть в землю, чтобы случайно не влететь в промоину – няшу. Но ходить по насыщенному дождём болоту хуже в несколько раз: приходится практически всё время идти по колено в воде, разлитой поверх болота. Так что первые пять километров до реки Нижи я шёл около двух часов. Берега её густо заросли лесом, и это вносило приятное разнообразие в окружающий унылый пейзаж. К этому времени я уже здорово промок, а в лесу можно было бы развести костёр, немножко обсушиться и отдохнуть, с комфортом посидев на какой-нибудь валёжине.

Неожиданно я заметил здоровенный, штабель брёвен на краю леса, и направился к нему. Ничто так не привлекает внимания в тайге, как следы человеческой деятельности. Особенно там, где их встретить никак не ожидаешь, ведь вокруг на десятки, а то и сотни вёрст можно встретить лишь редкие охотничьи избы, да и то большей частью заброшенные. Штабель брёвен оказался густо заросшим мхом и даже мелкими деревцами, верхние брёвна рассыпались в труху, зато в нижней части штабеля нашлась вполне неплохая ниша, в которой можно было спрятаться от вездесущего дождя. Я забрался в нишу и растянулся на брёвнах. Интересно, кто, зачем и в какие годы заготовил этот штабель дров? Как его собирались вывозить, ведь до ближайшей деревни отсюда не меньше сорока километров. И самое главное – почему его забросили? Вопросы, вопросы...

Тут я заметил бутылку, засунутую в щель между брёвнами, и вытащил её наружу. В 80-х годах в Союзе было не такое уж большое разнообразие бутылок: зелёные винные, водочные, пивные «чебурашки» да «бомбы» из-под шампанского. А эта бутылка была очень необычной – тёмного стекла и с рифлёной сеточкой в верхней части. Ни разу в жизни мне не доводилось видеть подобных. Только много лет спустя, разглядывая в Интернете советские плакаты 30-х годов, я наткнулся на свою бутылку, изображённую на рекламе томатного сока. Вот так получается, что сидел кто-то на том же самом месте, что и я, пил томатный сок из бутылки, а потом засунул её между брёвен, где и нашлась она спустя 50 с лишним лет.

Бутылку я засунул себе в карман и отправился дальше. После болота пройти по лесу было одно удовольствие. Правда недолгое – путь мне преградила речка Нижа. И шириной то она была всего метра полтора-два, но настолько густо заросла по берегу мелким кустарником, что перепрыгнуть её было практически нереально, только переходить вброд. Зная коварство болотных рек, я уверенно раскатал болотные сапоги, смело вступил в воду… И ушёл в неё по грудь!

Из речки я выбирался минут десять – за скользкие от дождя ветви тальника и траву зацепиться было практически нереально, да ещё и залитые водой раскатанные болотники добавляли к моему весу лишних килограмм 30, мешая выбраться на берег. Наконец мне удалось зацепиться за какой-то крепкий корень и выкарабкаться из воды. Было жутко холодно, но мои спички безнадежно размокли в кармане, бутылка выскользнула из кармана и отправилась в путешествие к Белому морю. Хорошо хоть с картой ничего не случилось – офицерский планшет сохранил её в целости и сохранности.

Меня начало потряхивать от холода: всё же сентябрьские купания как-то не входили в мои планы. Поскольку спички размокли, а зажигалки в то время в обиходе практически не использовались, то костёр было не разжечь и у меня оставался один единственный вариант не замёрзнуть – двигаться. Наскоро отжав одежду, я отправился дальше – мне оставалось пройти ещё пять километров по чистому болоту.

А вот классическая няша на переднем плане. Так сказать для иллюстрации, по какому жидкому асфальту я шёл )))

Это новое болото оказалось ещё более мерзким: всё в длинных проплешинах чёрной торфяной жижи, которые постоянно приходилось обходить, потому что в мои планы не входило выбираться ещё и из болотины. Сколько же лишних километров я накрутил! Наконец вдали показались палатки – мне всё же удалось добраться до цели. Я зашёл в ближайшую палатку – так и есть, геофизики резались в преферанс.

— Это что за кикимора болотная? – взглянув на меня, рассмеялся Игорь. – Откуда ты выпал?

Мне выдали сухую одежду, налили горячего чая и пять капель технического спирта. Как сказал Марс: «Не пьянства ради, здоровья для!» Да и честно сказать, употреблять этот напиток, настоянный на резиновых сапогах и с лёгкой ноткой машинного масла можно только в самых крайних случаях.

Потом был сеанс связи, на котором мы передали координаты своих лагерей и заявку на бензин, после чего засели за преферанс. Пулька сама себя не распишет.

На следующий день вовсю светило солнце, было тепло и даже немножко обидно. Зато погода лётная. Уточнив на утреннем сеансе связи, что вертолёт готовится к вылету, мы отправились готовить вертолётную площадку. Ну, как готовить: выбрали на болоте более-менее сухое и открытое место, воткнули белые флажки по квадрату 20 на 20 метров, вытащили приготовленные к отправке рабочие материалы (магнитофонные бобины с записью вариаций электромагнитного поля Земли), пустые бочки из-под бензина и стали ждать борт. И тут, неожиданно выяснилась одна неприятная вещь: на фоне по-осеннему яркого и пёстрого болота ни флажков, ни бочек не было видно!

Стандартная вертолётка. Фото из другого сезона, но всё то же самое - пустые бочки, флажки и граждане ожидающие.

- Марс, у тебя ракетница есть? – поинтересовался Игорь.

- Ракетница-то есть, да ракеты к ней кончились, - хмыкнул Марс. – Сам же на день рождения выпрашивал пострелять. Ладно, будем надеяться, что нас заметят.

Не заметили. Прилетевший вертолёт кружил километрах в двух от лагеря, в тщетных попытках отыскать его. То ли штурман молодой попался, то ли где ошибка при передаче координат, ясно одно – нас не видят. Покружив над предполагаемым местом лагеря, вертолёт развернулся и ушёл в сторону моря.

Больше всех разволновался рабочий Игоря Ваня Саенко. Он бегал вокруг нас, размахивал руками и постоянно спрашивал:

- Что делать-то? Что делать-то?

- Надо какой-нибудь красной тряпкой размахивать, - ответил Игорь. – Ваня, у тебя есть тряпка?

Ваня на минуту задумался, а потом выдал:

- У меня трусы красные есть, подойдут?

- О, трусы они точно увидят! – с трудом сдерживая смех, сказал Марс. – Тащи бегом!

В это время послышался гул вертолёта – лётчики долетели до моря и теперь возвращались точно по координатной сетке на карте к нашему лагерю. Ваня выскочил из палатки с красными трусами в руках и начал отчаянно размахивать ими в воздухе. Видимо, всё же это помогло, поскольку вертолёт практически сразу бухнулся на площадку. Мы разгрузили груз, предназначенный Игорю и Марсу, после чего я забрался в вертолёт и отправился в свой лагерь уже по воздуху.

Ну и карта тех мест, где происходили события. До сих пор помню практически про каждую точку на маршруте.

Вообще этот сезон был очень необычный. И вот даже не знаю, то ли про весь сезон сразу рассказать, то ли вот такие короткие истории писать? Буду благодарен, если подскажете.

@FritzNeuer, почему-то сразу вспомнилась именно эта история, когда Вы просили о необычном и загадочном написать, она хоть и не самая загадочная, но довольно необычная.

Самый любимый звук для любого полевика – звук летящего вертолёта. Вертолёт – это присланные заказы, письма и посылки. Для кого-то вертолёт означает выезд на большую землю, а для кого-то – новые задания и заботы. И хоть я уже без малого 20 лет не выезжаю в поле, но до сих пор от звука вертолётного двигателя у меня замирает сердце в предчувствии какого-то важного события…

Фото из интернета, но прекрасно иллюстрирует зимнюю посадку вертолёта с сильным ветром и со снегом в радостное лицо.

Вертолёт, который забирал вылетающих в Архангельск топографов, магниторазведчиков и профессора Родионова остающиеся ждали, как манну небесную. Ну ещё бы! В лагере потихоньку заканчивались продукты, особенно плохо было с мясом: тушёнки оставалось банок 10-15, да и оленину к этому времени мы уже практически доели. Даже если не считать щенят, то всё равно 5 человек и двух взрослых псин нужно было чем-то кормить.

И вот, наконец, вертолёт прибыл: на площадку выгрузили бочку бензина для бензинового генератора и какие-то мешки и коробки, бортмеханик вручил мне коробку с пятью упаковками поливитаминов от нашей фельдшерицы. Отлетающие забрались внутрь вертолёта, и он отчалил в стольный град Архангельск, а мы, забрав посылки, отправились в лагерь, чтобы в спокойной обстановке посмотреть, чем же порадовало нас начальство.

А прислали нам: две коробки пряников, мешок рожек и три ящика консервированного борща. Не считая поливитаминов. Не было ни мяса, ни тушёнки, ни сгущёнки. Как потом оказалось, буквально в ночь перед вылетом склад партии был ограблен – вынесли много чего, в том числе практически все продукты, поэтому нам прислали по принципу «ну хоть что-нибудь».

Вот только в тот момент мы об этом не знали. И очень сильно «обрадовались». Ну ещё бы! Нам предстояло ещё месяца полтора полевых работ, а на пряниках с борщами много не наработаешь. Если кто в лагере и обрадовался посылке, так это собаки – какая же собака откажется выпросить лишний пряник?!

Почесав в затылке, я предложил Кольке Беляю сгонять на Малошуйку. Колька – парень пробивной, это я помнил ещё по Плесецкому участку, где я поработал с ним летом 1991 года. Получив от меня три ящика борща и 50 рублей, мужики оседлали вездеход и укатили в посёлок. Вернулись они к вечеру, и благоухая свежевыпитым одеколоном, вытащили из вездехода килограмм семь говядины и две тетради, которые мне нужны были для работы. Что ж, с продуктами более-менее разобрались, теперь можно было спокойно продолжать работу.

И начались рутинные трудовые будни: утром мы уходили на работу, сначала пешком, а потом, когда добираться к месту работы стало слишком далеко, то на вездеходе Каскадера. Щенки подросли и из мелких комочков выросли во вполне крупных тыгыдыков, которые днём отсыпались в палатке, а ночью устраивали полнейший тарарам в лагере. Никакие преграды и вольеры, которые мы устраивали для щенят под нарами, не удерживали их в неволе больше одного часа. Вырвавшись из неволи, щенки начинали носиться от палатки к палатке, вытаскивали из мусорной ямы консервные банки и прочий мусор, или просто устраивали потасовки друг с другом под нарами. А чёрная самочка Лада научилась забираться по стенке палатки и будить народ, начиная вылизывать лицо.

Как-то вечером ко мне подошёл Колька.

— Слушай, начальник, мне бы послезавтра в город надо попасть, - сказал он.

— Это ещё зачем? – удивился я. - Сезон в разгаре, работа прёт. Потерпеть не можешь, что ли?

— Да у меня свадьба в пятницу, - смутившись, ответил Колька.

— В смысле свадьба? – подобрав челюсть с пола, спросил я. – Почему раньше-то не говорил?!

— А что говорить-то? Мы с Ленкой заявление подали в ЗАГС, а тут работа, я и поехал. Думал, что выеду с топографами, а тут к тебе предложили пойти поработать. Я ж не дурак отказываться!

Про их роман я знал не понаслышке. Летом 1991 года они познакомились в деревне Грязово, где стояла база нашей партии. Ох какой это был роман, прямо как в кино: с побегами из родительского дома в окно из соседней деревни, с прятками на продуктовом складе, и даже с моими разборками с милицией. Участковый, правда, сильно не напрягался – попил чайку, поболтал со мной «за жизнь», поинтересовался за кого я, за красных али за большевиков (а что вы хотели – на дворе август 1991 года!), и спросил, не разводим ли мы тут какой разврат. А то жители жалуются. «Про разврат не знаю, - ответил я. – Со свечкой по ночам не хожу, а если кто к нам в гости заходит, то не выгонять же». Ухмыльнувшись, участковый ушёл и больше к этому вопросу не возвращался. Поэтому Кольку на свадьбу нужно было отправлять непременно. Вот только как? Последние деньги я отдал на покупку мяса, а отправлять его на вездеходе так себе идея: и далеко, и долго, и бензина не напасёшься.

С утра мы с Колькой отправились к узкоколейке, по которой вывозили лес в Малошуйку (интересно, сохранилась ли эта дорога до сих пор?). Мотовозники, узнав про нашу беду, согласились довезти Кольку до посёлка и пообещали отправить с грузовым составом в Архангельск. А нас осталось четверо — и это была тяжёлая неделя.

Как раз в это время мы отрабатывали очень тяжёлый участок в сказочном лесу. Не в том, где дедушка Мороз со Снегурочкой и зайчиками, а в том самом, где лешие с кикиморами и Баба-Яга живут. Готовое место для съёмок фильма ужасов. Когда-то давно, возможно ещё в 30-х годах, здесь был зимний выруб, от которого остались торчащие из земли высоченные пни. На месте выруба вырос новый лес, который сгорел в 70-х годах – от него остались торчащие в небо обугленные сосны и валяющиеся под ногами завалы из обгоревших деревьев. Ну а потом всё это безобразие густо заросло подсадом: мелкими соснами и елями, высаженными лесоустроителями, и дикой порослью из берёз, осин и шиповника. Ходить по такому лесу можно было только пешком, продираясь сквозь кусты и переползая через валёжины. При этом очень тяжело было работать психологически: все чувствовали, как окружающий лес очень сильно давит на нас.

Поскольку одного человека бригада лишилась, то таскать станцию вместе с батареей и аккумуляторами пришлось мне в одиночку, а это без малого 30 кг. Так что при переходе с точки на точку станцию я складывал в рюкзак за спину, на живот вешал батарею ГРМЦ-69, а в руках – два ящика с аккумуляторами. Больше всего я боялся упасть со всей этой кучей железа где-нибудь посреди профиля. Сам бы я никогда не поднялся. Но вот прошла неделя, вернулся со свадьбы сияющий, как начищенный пятак, молодожён и мы уже спокойно добили этот тяжёлый профиль.

Полевая жизнь полна неожиданностей. То вездеход провалится в ручей, через который сто раз проезжал, то накрылся конденсатор в магнето у бензинового генератора и пришлось перепаивать его при помощи нагретого в печке гвоздя и какой-то там матери.

Неожиданно заболел зуб у Петрухи. Ну как заболел? ЗАБОЛЕЛ! Два дня позеленевший Петруха лежал в палатке, время от времени полоща рот солевым раствором – весь цитрамон и анальгин он сожрал в первый же день. На третий день я не выдержал и предложил Петрухе пройтись с нами на профиль. Если свежий воздух и активная прогулка не поможет, то мы возвращаемся в лагерь и вызываем санрейс. Петруха согласился. Дойдя до профиля, я предложил:

- Давай, пару точек сделаем, раз уж дошли.

- Давай, - согласился Петруха.

На второй точке мужики развели костёр, чтобы заварить чай и пообедать, но не успели. Оголодавший за два дня Петруха умял практически весь обед в одиночку под ржание мужиков – зуб на свежем воздухе действительно прошёл, хотя по приезду с поля я всё же заставил Петруху сходить к стоматологу.

Восемь собак в лагере тоже скучать не давали. То устраивали потасовки, то утаскивали рукавицы, неосторожно оставленные в поле их зрения. Как-то раз целый день не могли найти Беляша, одного из щенков Найды. Вот вроде всё под ногами суетился и вдруг исчез. Только к вечеру, пойдя на подозрительный стук, мы нашли его. Беляш влез башкой в банку из-под борща, благополучно застрял в ней и теперь сидел, как космонавт в шлеме, время от времени стучась им в ближайшую ёлку.

Ну а дальше стала наступать весна. Снег стал активно таять, «задышали» болота и мне пришлось остановить работу. Очередной сезон закончился.

Последнее фото на последнем в сезоне профиле. Обратите внимание на размер сосны. Вот такие там сосны на болотах растут.

А летом Токшинскую партию расформировали и меня отправили в Саратов на курсы оператора сейсмостанции «Прогресс-2». Но об этом я расскажу в другой раз.

Спасибо всем, кто осилил мой опус - надеюсь, всем было интересно, всё же я впервые в жизни такой большой рассказ написал. Как всегда жду от вас критику, вопросы и пожелания. На следующей неделе ждите новую историю из жизни геофизиков.

P.S. Тут, кстати, @Loveallanimals выкладывает рассказы из геологической жизни своего отца:

Очень неплохие истории, жаль что на них внимания особо не обращают. В общем, рекомендую.

Трудовыебудни

Работу на любом участке всегда начинают топографы, и они же первыми заканчивают свою работу. Когда мы с профессором Родионовым прилетели на Малошуйку, то топоработы на участке были практически завершены, поэтому двое рабочих перешли ко мне в бригаду. С одним из них - Колей Беляем, я уже работал, а у второго, Петрухи Цыгана, опыта работы в геофизике было, пожалуй, побольше чем у меня в то время.

Наша бригада возле станции: я стою на заднем плане, слева Толик Анин - балабол и бывший мореман, Александр Николаич со своим дрыном и Петруха Цыган.

На самом деле он не цыган, а настоящий итальянец, не очень удачно приехавший с отцом на Украину в гости к родственникам. Отца неожиданно свалил инфаркт, и шестилетний Петруха попал в детдом. Вышел он оттуда вполне оформившемся хулиганом и бичом, который болтался по всей стране, пока не осел в городе Новодвинске. Уезжать на свою первую родину не хотел, хотя такая возможность у него была – всё же он имел редчайшее в Советском Союзе двойное гражданство. Но что-то я отвлёкся…

Итак: первым делом к работе нужно подготовиться: зарядить аккумуляторы, промерить провода и проверить катушки для приёмной и питающей линий, ну и лыжи нам с профессором подготовить. Правда, Александр Николаевич от лыж отказался.

- Боюсь, не выдержат они меня, – с подозрением глядя на лыжи, сообщил он. – Я уж лучше пешочком пройдусь. После чего вырубил себе здоровенный посох, чем сильно обрадовал население лагеря.

- Ты, Николаич, этим дрыном бойцов посильнее гоняй, чтобы не расслаблялись! – ржали мужики.

Первые дни, как обычно, прошли как попало: я учился работать на станции, рабочие учились правильно раскладывать провода квадратом 50 на 50 метров, Беляевский пёс Тарзан учился на запутывать разложенные провода – в общем, весело было всем. Примерно в это же время мои рабочие разгадали природу одной из магнитных аномалий. А дело было так: Разматывая катушки, рабочие углубились в лес.

Мы с Александром Николаевичем в ожидании рабочих установили станцию на сугроб, я включил её на прогрев – всё же электроника зимой не любит работать и норовит вырубиться в самый неподходящий момент.

Делаю вид, что работаю. А вообще, сидеть полчаса в сугробе, пока у тебя за спиной чай пьют так себе удовольствие. Хотя мне предлагали костёр под стулом развести, юмористы.

Профессор пошёл разводить костёр, поскольку сидеть на каждой точке приходилось по полчаса, пока я не проведу все замеры. А за полчаса можно и чайку попить, и даже пожевать что-нибудь.

Удивлённо переглянувшись, мы с профессором отправились в лес за рабочими. Метрах в 20 от профиля посреди леса стоял огромнейший двигатель, сильно проржавевший и замшелый. Видать в 40-х годах, а может и раньше, здесь был лесоповал, и мы наткнулись на заброшенную мехмастерскую. Железа вокруг наверняка много разбросано, только всё давно в мох ушло, пни под снегом не видно, а на месте лесоповала вырос вполне хороший лес. Вот и нашлась первая аномалия. Ну, в любом случае не зря поработали!

А в лагере праздник – Найда, собака нашего водителя Каскадёра ощенилась, принесла шестерых щенят: двух белых, двух чёрных и двух пестреньких. Прям на любой цвет и вкус. Пока щенята мелкие, живут у Каскадёра в палатке под нарами, а мужики таскают «мамочке» всякие вкусняшки и пытаются поглядеть на малышей, но Найда никого к ним не подпускает. Хотя от вкусняшек не отказывается.

Магниторазведчики, топографы, начальник отряда закончили работу и засобирались домой. Александр Николаевич тоже засобирался:

- Ты, Дима, без меня работать сможешь, а я староват уже для таких приключений, - прогудел он мне на прощанье.

Предотъездная суета накрыла лагерь: граждане улетающие собирают свои вещи, я принимаю у начальника продуктовый склад, попутно прикидывая, что из продуктов нужно заказать, чтобы не протянуть ноги в следующем месяце, поскольку продуктов в лагере остаётся мало. Ко мне в бригаду напросился ещё один рабочий – Толик Анин, так что на Малошуйке остаётся всего 5 человек и целых 7 собак, и я совсем не уверен, что это хорошая пропорция…

Продолжение следует...

Полевой лагерь и с чем его едят

Теперь, когда эпидемия диареи, вызванная питьем сырой воды из озера, закончилась - пришло время начинать работу.

Но для начала я бы хотел рассказать немножко про полевой лагерь, надеюсь это будет интересная экскурсия.

Какой я крутой - весь такой в офицерских бриджах (кстати, реально неубиваемые штаны) и лыжных ботинках )))

Одно из самых главных мест в любом полевом лагере – столовая. Утром в ней народ получает ценные указания от начальства и запасается калориями на весь день. Вечером же столовая превращается в клуб по интересам: кто в карты режется, кто байки травит под чаёк, а кто одежду чинит или книжку читает. Никак нельзя в лагере без столовой!

Летом столовую ставят отдельно от жилья, но зимой это получается слишком расточительно – печки в палатках и так всё время топятся, чего же добру пропадать? На Малошуйке столовая разместилась в нашем шатре, поскольку он был самым большим жилищем в лагере. Повара у нас не было, поэтому готовили каждый по очереди, благо одно из самых главных умений полевой жизни – суметь накормить себя и товарищей. Причём так, чтобы эти самые товарищи не прибили тебя за бесцельно испорченные продукты. Так что все геологи умеют готовить, или это и не геологи вовсе.

Второе по значимости место в лагере – туалет. О, эти маленькие по размеру, но очень большие по значимости сооружения – о них можно слагать песни, писать в их честь оды и поэмы! Я знал один туалет, благодаря которому было открыто месторождение рассыпного золота на Северном Урале; я видел туалет в тундре, который регулярно надстраивали по мере заполнения, поэтому к концу сезона он стал напоминать осадную башню, возвышающуюся над лагерем, и каждый сидящий в нём мог ощутить себя гордым орлом на вершине Кавказа; мне попадался туалет, в который нужно было заползать спиной и на карачках, но туалет на Малошуйке поразил даже меня.

Ещё выезжая в поле, я выслушал инструкцию от начальника партии: «Ты там поинтересуйся, что это за туалет они отгрохали на четыре очка». И это понятно: вырыть зимой в промёрзшем грунте даже маленькую яму – довольно муторное занятие, а тут целый четырёхзвёздочный туалет! Вот кому-то делать нефиг! Естественно, по приезду я тут же поинтересовался, где же это сооружение, на что рабочие, давясь от смеха, показали на набитую в снегу тропку: «Вот по ней пойдешь и увидишь». Пройдя по тропке, я действительно увидел: через небольшой овраг лежала здоровенная лесина, на которую рабочие заботливо набили доски для сидения и перекладину, за которую нужно было держаться, чтобы не сверзиться с дерева в самый неподходящий момент. Работяги явно поскромничали – по моим прикидкам на лесине могло одновременно уместиться человек десять, если не больше, причём с комфортом, практически как перед телевизором - сидишь и обозреваешь окрестности.

Ну и само собой баня, без неё в поле никак. Не, летом, конечно, можно и в озере или в речке помыться, но это же совсем не то! Обычная полевая баня – это палатка с каменкой, по сути, кучей камней с очагом под ней. На каменке греют воду, заодно и разогревают камни. После того, как огонь погаснет, над каменкой растягивают на предварительно установленном каркасе брезентовую палатку и вуаля! Баня готова! Настоящая, с парилкой. Можно и попариться, и помыться, только аккуратно, чтобы случайно палатку не спалить, поскольку хорошо просушенная палатка сгорает секунды за 3-4: закрыл глаза в бане, открыл – а ты уже на улице, скажем так: бывали случаи. Кстати, резкое выскакивание из неё тоже не желательно – можно оставить на коже четкие круглые ожоги от металлических люверсов для шнуровки. На Малошуйке под баню приспособили заброшенную рыбацкую избушку: починили крышу, переложили печку, отремонтировали лавки и нарки. Нет в геологии большего удовольствия, чем попариться в настоящей бревенчатой баньке после рабочего дня в зимнем лесу!

И конечно же нельзя пройти мимо геологической палатки. Настоящая брезентовая геологическая палатка очень мало напоминает туристическую – скорее это дом со стенами из ткани и с каркасом из жердей, ведь в ней приходится жить по несколько месяцев. Внутри палатки стол, нары для сна и нарки для вещей, полки и вешалки, и конечно же железная печка-буржуйка. Если она топится, то в ней можно ходить в одних трусах даже зимой. Правда, чем ближе к полу, тем холоднее, так что из валенок не вылезешь. Так и ходишь по палатке в трусах и валенках – лепота. Ночью, если проворонить печку, то можно очень даже легко примёрзнуть волосами к стенке, поэтому каждые два-три часа кто-нибудь встаёт и подкидывает дрова в печку. А так-то жить можно.

Внутри палатки не догадался снимать, так что только снаружи можно полюбоваться на эти замечательные сооружения.

И вот, когда экскурсия по лагерю завершена, можно приступать к работе.

Продолжение следует...

Надеюсь, интересная экскурсия получилась? Как-то неожиданно о лагере рассказ получился, вместо продолжения.

Шестивёсельные мракобесы

Сколько раз я летал на вертолётах и самолётах: пятьдесят, сто? Сейчас уже и не сосчитать, но до сих пор для меня каждый полёт - ожидание чуда, предчувствие приключения. Вот и в этот раз: я снова летел в новое место, туда, где до этого ещё ни разу не был.

В самом конце 80-х годов при проведении аэрогеофизической съёмки к югу от посёлка Малошуйки были выделены несколько магнитных аномалий. Но с самолёта сложно разглядеть, с чем связаны аномалии, поэтому их заверяют уже наземными работами. Вроде бы ничего сложного: пришли, увидели, наследили; но в этот раз свою поправку в работу внесла природа.

Архангельская область славится своими болотами, но таких болот, как в районе Малошуйки я не встречал больше нигде, хотя на вездеходе пол-области объездил. Просто представьте себе огромные пространства, занятые болотами, по которым практически невозможно пройти: мох под ногами ходит ходуном и всё время норовит прорваться и утянуть тебя в царство какого-нибудь местного болотника. Поэтому отрабатывать участок решено было зимой, когда болота замёрзнут. Из-за этого топографы заехали сюда только в конце ноября, чтобы поставить полевой лагерь возле озера под названием Пертозеро, и разбить участок на профили и магистрали.

Профили — это такие узкие просеки-дорожки, которые в лесу отмечаются зарубками, а на болотах – вешками. Профили чистят от лишних веток и мелких деревьев, чтобы можно было ходить по ним, не цепляясь и не боясь остаться без глаз. Каждые 50 метров на профиле ставят пикет с номером, у которого геофизики делают свои измерения. Между собой профили соединяют магистралями – практически такими же профилями, только более широкими и длинными.

В декабре на участке начала работать бригада магниторазведчиков, а в конце января прилетели мы с профессором Родионовым. К вертолётной площадке прибежала толпа встречающих, поскольку встреча вертолёта для полевиков – это очень большое событие: с большой земли привозят продукты, письма и посылки; с вертолётом прилетают новые люди, у которых можно узнать новости, да и просто пообщаться с ними, поскольку за полтора месяца все со всеми уже давно переговорили и даже немножко поднадоели друг другу своими историями.

Я сходу поинтересовался у начальника лагеря Жоры про понос и дизентерию, на что получил ответ в стиле «а хрен его знает, товарищ майор» - в смысле никто не болеет, но поносят время от времени все. Ну нет, так нет, я отдал пакет с лекарствами и отправился к топографам, где меня уже ждало свободное местечко.

Жора предложил профессору место в командирской палатке, но Александр Николаевич отказался и вместе со мной заселился в шатёр топографов, сообщив, что там ему будет веселее. Буквально через пару дней рабочие просто влюбились в Родионова: профессор оказался просто душой общества! Он с удовольствием брался за любую работу по лагерю: таскал и колол дрова, ходил за водой, готовил обеды, а по вечерам рассказывал какие-то невообразимые истории из своей весьма занимательной биографии.

жители шатра топографов, не считая меня. Вообще-то шатёр рассчитан на 10 человек, но вдесятером там жить очень неудобно.

В первый же день я поставил бензоэлектрический генератор и подключил к нему все палатки. Работяги радостно взялись помогать мне протягивать провода, поскольку всем уже сильно надоели свечки. Они создают, конечно, романтичное освещение, особенно если сидишь с дамой вечером дома; но когда в палатке, освещённой тусклой свечкой, нужно найти портянки или заштопать порванные штаны, то вся романтика очень быстро испаряется, тем более, когда вокруг одни мужики.

Наконец я завёл движок и весь лагерь осветился ярким светом, после чего зашёл в палатку попить воды и заглянул в ведро с питьевой водой. Мать моя наука! Ведро просто кишело какими-то мелкими и полупрозрачными то ли рачками, то ли личинками! В тёмной палатке, освещаемой свечкой, заметить в ведре живность практически нереально, зато теперь их можно было разглядеть во всей красе.

- Мужики, вы всегда отсюда воду пьёте? – спросил я, уже догадываясь о причинах поноса у местного населения.

- Ну да, вон прорубь на озере. Оттуда и таскаем, - почёсывая в затылке и с опаской поглядывая в ведро, ответил мне Саня, бригадир топографов.

Мы отправились к проруби – вода в ней кишела от живности.

- То-то здесь рыба не клюёт, - буркнул один из топорабочих. – У неё тут жратвы от пуза, нафиг её наши черви с опарышами не сдались. Вот же, блин, шестивёсельные!

Срочно пришлось мастерить фильтр из палок и марлевого полога, чтобы очищать воду. А зайдя в палатку я застал Мишку Боярского, магниторазведчика и полного тёзку знаменитого актёра, сидящего перед ведром и внимательно разглядывающего плавающих в воде жучков.

- Я знаю, кто это, - торжественно сказал Мишка, повернувшись ко мне. – Это мракобесы.

И снова уткнулся в ведро с шестивёсельными мракобесами…

Продолжение следует...

P.S. Что-то первый пост в серии совершенно не зашёл, видимо девушка с рисунками гораздо интереснее. Даже не знаю, стоит ли продолжать...

Встреча с профессором

Холодным декабрьским днём 1991 года я сидел в Токшинской геофизической партии и разбирал летние полевые журналы: проверял на ошибки, пересчитывал контрольные точки, в общем занимался очень нужным, но при этом жутко нудным делом. Вдруг в командирской комнате раздался телефонный звонок. О чём-то переговорив, старший геофизик партии Ювеналий Палыч вышел из комнаты и спросил:

- Дима, ты ЗСБ когда-нибудь занимался?

- Слышать слышал, но никогда не делал, даже на практике, - честно признался я.

- Ну и хорошо, поедешь делать ЗСБ на Малошуйку с профессором Родионовым, там и научишься. Кстати, он скоро должен подъехать, пообщаешься с ним - по-отечески улыбнулся Палыч и ушёл обратно в свою комнату, а я начал, громко скрипя мозгами, вспоминать курс электроразведки.

Итак, что такое ЗСБ и с чем его едят? Это один из многочисленных методов электроразведки, т.е. изучения глубинного строения земли с использованием электричества. Метод частотный, и как любой частотный метод, основан он на том, что токи разной частоты уходят в землю по-разному: чем ниже частота - тем глубже зондирование. Я ещё никого не замучил умными словами? Самый главный плюс метода в том, что не нужно в землю электроды запихивать, поэтому его можно совершенно спокойно зимой делать, а минус – зимой холодно на улице работать.

В то время Токшинская партия ютилась вот в таком жилом балке. Фото из интернета, но балок - практически копия нашего.

Через некоторое время начальство укатило по своим начальственным делам, а я отправился на обед, а когда вернулся, то застал у дверей партии очень впечатляющую личность. Огромный, бородатый и завёрнутый в необъятный тулуп мужик. Больше всего он напоминал ямщика, неожиданно выпавшего в наше время прямиком из пушкинской «Метели».

- Мне нужен кто-нибудь из начальства, – произнёс «ямщик» густым басом.

Начальства пока нет, так что придётся подождать, – ответил я, подумав про себя: «Вот ведь припёрся какой-то хрен, сиди тут с ним, а сейчас ещё профессор подойти должен». В партию время от времени приходили самые разные люди в поисках работы, так что ещё один пришедший меня нисколько не удивил. Время шло, профессор не появлялся, начальство тоже. «Ямщик» спокойно сидел на стуле, разглядывая развешенные по стенам карты, и я решил с ним переговорить.

- А Вы, собственно, по какому вопросу? – спросил я. – Может я чем помогу.

- Видите-ли, – степенно ответил «ямщик», – я профессор Родионов, и у меня назначена здесь встреча с геофизиком, с которым мы будем работать на Малошуйке.

Подобрав челюсть с пола и изобразив радостную улыбку, я пробормотал:

- Профессор Родионов? Александр Николаевич? Так я же Вас и жду!

Александр Николаевич Родионов. Здесь он уже на участке возле своей станции, одет практически также как в день нашей встречи.

Александр Николаевич привёз с собой из Ленинграда новую экспериментальную геофизическую станцию «Роса». По тем временам она смотрелась очень круто: измеритель и генератор на микросхемах, электронное табло вместо стрелочного прибора. Да и вес у неё был всего килограмм пять – как человек, поработавший на цифровой электроразведочной станции ЦЭС-2 (2 стойки весом по 70 кг плюс магнитофон для записи измерений под 30кг), я этот факт оценил очень даже положительно. Правда, как в старом анекдоте, станция-то прекрасная, да батарейки к ней оказались весьма увесистыми – одна только 70-вольтная батарея ГРМЦ-69 для измерителя весила около 15 кг, да для генерации тока использовались 2 батареи серебряно-цинковых аккумуляторов весом под 20 кило. И всё это мне предстояло в одиночку таскать по лесу во время работы! Но до работы было ещё рановато – сначала предстояло к ней подготовится.

В столярной мастерской экспедиции мы заказали 2 ящика для переноски аккумуляторов, после чего я отправился в отдел труда и заработной платы узнать про расценки на предстоящие работы. Там, глубокомысленно почесав в затылке, мне сообщили, что подобных расценок у них нет, поскольку экспедиция никогда не занималась ЗСБ. Поэтому флаг мне в руки, СУСН в зубы – и вперёд, рассчитывать расценки самостоятельно. Вот так, легко и непринуждённо, я познакомился с укрупнёнными сметными нормами, а также с бухгалтерами и трудовиками, которые, проходя мимо моего заваленного справочниками стола, тихонько шептали:

- Ничего-ничего, молодой ещё, справишься…

И я действительно справился, хотя до сих пор не понимаю, как мне это удалось без валерьянки, валидола и кофе, который в то время был жутко дефицитным напитком. Всё-таки до эпохи «Пеле» оставалось ещё года два.

А потом наступил Новый год, столяр Макарыч сваял шикарные фанерные ящики для аккумуляторов с ручками для переноски, я дописал смету на производство опытных работ методом ЗСБ, верховное экспедиционное начальство дало своё веское «добро» и всё заверте...

Я носился по складам получая бензоэлектрический генератор, лыжи, спальники, рабочую одежду и продукты. Если с одеждой, лыжами и прочим железом всё было в порядке, то с продуктами в январе 1992 года было, прямо скажем, не очень. Более того – хреново было с продуктами, и не только на складах, но и в магазинах. В итоге меня всё же снабдили парой мешков вермишели, несколькими ящиками консервированного борща, да тушей оленя, которую я порубил на куски прямо за домиком партии, вызвав сильный ажиотаж у местного собачьего населения.

Перед самым отлётом на Малошуйку ко мне прибежала экспедиционная фельдшерица с большими глазами и здоровенным пакетом лекарств в руках.

— Это Вы на Малошуйку летите? – спросила она, влетая в комнату. – Похоже у Вас там эпидемия дизентерии на участке, все рабочие жалуются на понос. Вот лекарства, но готовьтесь вывозить рабочих в случае опасности!

Несколько обалдев от открывающихся перспектив, мы с профессором упаковали лекарства и отправились в аэропорт Васьково, где нас уже ждал вертолёт.

История у меня получается длинная, поста на 3-4, ну никак она короткой не получалась. Так что ждите продолжение. Постараюсь сильно не затягивать.

От вас, как всегда, жду критику, вопросы и пожелания.

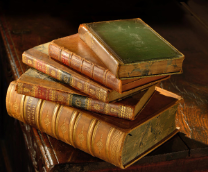

Когда только начинал писать посты на Пикабу, ко мне обратилась одна дама с просьбой использовать мои рассказы в книге про историю геологии в Архангельской области. "Почему бы и нет", - подумал я, и разрешил. С тех пор прошло года два, как вдруг на почту прилетает письмо с просьбой указать свой адрес для получения книги. Несколько офигев от неожиданности, я стал ждать - и вот наконец-то получил книгу.

Книга очень большая, толстая и солидная - даже сложно представить что в ней напечатаны мои совершенно несерьёзные рассказы )))

Приятно было увидеть свою физиономию на форзаце книги: я на второй фотографии слева в нижнем ряду, который в шапке)))

Очень понравилось оформление книги - просто очень приятный дизайн, когда книгу интересно просто смотреть и перелистывать даже не читая. Хотя читать тоже интересно: сколько знакомых названий, имён! Особенно порадовался, прочтя про радистку из Новодвинской экспедиции, без которой не обходился, пожалуй, ни один сеанс радиосвязи в 90-х годах.

А вот и моя физиономия засветилась.

Ну и странички с моими рассказами, должен же я похвастаться )))

Вот такая приятная неожиданность.

К сожалению, тираж книги небольшой, всего 1000 экземпляров, так что в продаже она вряд-ли не появится. Ну а кому хочется - вот мои посты с напечатанными рассказами:

Насчёт продолжения рассказов про геологию: - сейчас готовлю серию постов (пока ещё только в ворде) про свой первый полевой сезон, идёт тяжеловато - всё же чукча не писатель )))

Сейчас про скалы Усьвинские столбы и Чёртов палец не слышал разве что совсем ленивый: и в кино их снимают, и фотографии постят тоннами, и добраться до них можно уже чуть ли не на машинах. Скоро, наверное, и смотровые площадки с лестницами оборудуют. Если, конечно, уже не оборудовали - давненько что-то я там не бывал. А ведь всего сорок лет назад про них слышали только самые продвинутые туристы. Даже в настольной книжке всех пермских туристов "По голубым дорогам Прикамья" Столбам отводится всего лишь один абзац.

О, эта знаменитая книжка! Сколько поколений пермских туристов ходило в походы, используя её в качестве путеводителя и источника карт, сколько ещё плевалось на неточности в книжке! Когда-нибудь я обязательно расскажу о ней.

Осенью 1983-го года мой сокурсник Лёха, заядлый турист, предложил нашей группе будущих геофизиков сходить в поход на Усьвинские Столбы - отметить 7 ноября на природе. Решив, что подобная поездка будет явно интереснее стандартной демонстрации, мы, практически в полном составе, согласились на поездку. Тем более что ни про Усьву, ни про какие-то столбы на ней никто из нас до этого и не слышал.

Итак, утром 5 ноября, загрузившись палатками и спальниками, выпрошенными на кафедре спортивного туризма, наша группа отправилась в путь. Доехав на электричке до станции Чусовская, пересели в страшно раздолбанный мотовоз с тремя, не менее раздолбанными, но при этом забитыми народом под завязку, купейными вагонами и отправились к станции Усьва. На станцию прибыли уже в полной темноте: осенние дни на Урале короткие. Идти в темноте - то ещё удовольствие, поэтому ночевать остались на станции, тем более что дежурная особо и не возражала.

Спать на деревянных скамейках не очень-то удобно, зато на станции тепло и мухи не кусают. Утром, с трудом соскребя себя с лавок и пола, наша студенческая бригада направилась к Столбам. Мы брели в предрассветных сумерках по узкой лесной тропинке вдоль реки. Под ногами скрипел свежевыпавший снег, шуршала льдом на перекатах Усьва, а я носился вокруг с отцовской восьмимиллиметровой кинокамерой "Кварц-2м".

Неожиданно Усьва сделала поворот и перед нами предстала знаменитая скала, от вида которой у нас реально захватило дух. Только представьте: сплошная каменная стена, взметнувшаяся ввысь на сто с лишним метров и протянувшаяся на целый километр вдоль реки - такое зрелище никого не оставит равнодушным!

Вдоволь налюбовавшись видами, мы отправились ставить палатки и готовить обед, ибо каждому туристу известно, что красота услаждает взор, но, к сожалению, не набивает желудок. А поскольку практически вся наша компания состояла из классических "чайников", то установка лагеря превратилась в маленькое, но очень забавное приключение. И если с дровами и обедом разобрались довольно быстро: не так уж и сложно свалить двуручной пилой сухую ёлку и сварить на костре суп из пакетов; то вот с палатками провозились весьма долго.

Палатки у нас были классические брезентовые, безо всяких там безделиц в виде пола, колышков, дуг и прочих вещей, придуманных для лентяев. Только брезент, только хардкор! Поэтому колышки и основание для палатки делали сами. В итоге столбики, удерживающие палатки были вырублены так, что одна палатка получилась настолько широкой, что у неё перестал закрываться вход, а у второй вход закрывался прекрасно, зато между землей и палаткой образовалась щель, в которую спокойно мог было заползти какой-нибудь вражеский диверсант. Внутрь мы натаскали лапника и набросали надувные матрасы и спальники. После чего, оставив дежурных в лагере, отправились к Столбам.

Сначала мы прошли по берегу вдоль скалы и дошли до Камня Навислого, знаменитого своим великолепным эхом. Вдоволь наоравшись, наша компания полезла в гору.

Подъём на гору никогда не был лёгким занятием!

Зато наверху нас ждал изумительный вид на реку Усьву и Чёртов палец.

А на завтра наступил день Великой Октябрьской Социалистической революции, или попросту 7 ноября. С утра на улице густыми хлопьями валил снег. Мы надули воздушные шарики, вытащили красный флажок и устроили маленькую демонстрацию в честь праздника.

Часть группы ушла в Первомайскую пещеру, а я со вчерашними дежурными снова пошёл на Столбы. Заодно ещё раз поснимали на камеру реку и Чёртов палец.

В это время дежурные в лагере решили устроить нам праздничный обед и сварили ведро лимонного желе. Правда, и желе и суп они мешали одной поварёшкой, поэтому вкус у желе получился лимонно-супный, но на природе это варево ушло за милую душу. Несмотря на возмущенные выкрики и громкое ржание.

А потом вернулась группа из пещеры, и туда выдвинулась уже наша команда. Вход в Первомайскую пещеру очень сложный: практически весь пол около устья пещеры был залит льдом, так что входящий рисковал съехать вглубь пещеры, переломав себе пару костей. Хорошо что предыдущая группа оставила верёвку, по которой мы аккуратно спустились вниз.

в Первомайской пещере

Не скажу, что это была самая красивая пещера в моей жизни, но зато она была моей самой первой пещерой, в которой я побывал. Ну и ещё я получил сапогом по лбу от впереди ползущего, когда мы выбирались из пещеры. А Андрей Горбунов потерял в ней свои талоны на льготное питание. На этом наше путешествие закончилось, и вечером в этот же день мы уехали обратно в Пермь.

А ещё сохранился кинофильм, снятый в этом походе. Качество у него, конечно, ужасное, но в то время других вариантов видеозаписи у меня всё равно не было. Может, как-то можно его обработать нейросетями, хотя глубоко сомневаюсь, что из него можно вытащить что-то путнее.

Ну и как обычно: пишите, критикуйте,советуйте, спрашивайте - заходите на огонёк!