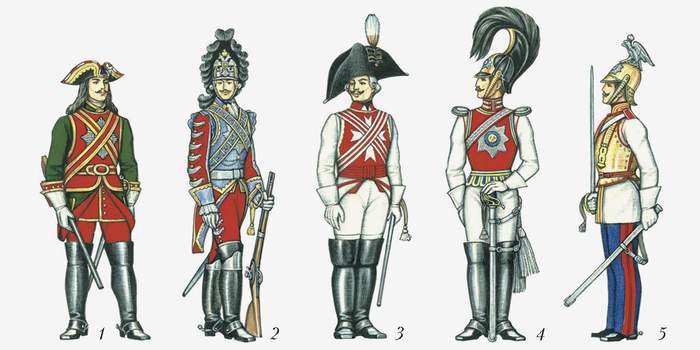

Шпаги, шляпы, перья, сверкающие на солнце кирасы, мушкетёры! Воспетая романтиками эпоха галантной войны, настоящих мужчин и красивых, эффектных поступков. Но какова была цена подвига в XVI–XVII веках? Сколько стоила человеческая жизнь на «войне в кружевах» и сколько было совсем негероических способов с ней расстаться? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.

Окопная статистика

Средневековье можно со всем основанием называть эпохой благородной войны — по крайней мере, по сравнению с тем, что началось потом. Средневековые воины редко стремились физически уничтожить своих противников, обычно предпочитая захватывать их в плен для последующего получения выкупа. Довольно щадящей средневековая война была и по отношению к лошадям — попросту глупо убивать откормленных и дорогущих рыцарских коняг, когда можно присвоить их себе.

Вы бы предпочли захватить трофейную «Бентли» невредимой или хотели бы предварительно раскурочить её кувалдой?

Однако в XVI веке классическая средневековая война закончилась, а вместе с ней и всё благородство. Сражения стали чрезвычайно жестокими и не щадили никого — ни солдат, ни лагерных нонкомбатантов, ни местных жителей, которым не посчастливилось проживать в зоне боевых действий.

А если добавить сюда традиционные сопутствующие проблемы в виде болезней, солдатских мятежей и дезертирства, то выйдет, что цена человеческой жизни на полях сражений этого вашего просвещённого и гуманистического Ренессанса была чуть выше стоимости лежалого яблока в базарный день.

Судите сами. В период с мая 1572 года по апрель 1574-го испанская терция Неаполя, расквартированная в Нидерландах, из 2415 своих солдат потеряла умершими по разным причинам 396 человек, то есть за два года лишилась примерно 16 процентов личного состава.

Полк графа Зульца с августа 1593-го по май 1595-го безвозвратно потерял 731 человека — 32 процента от первоначальной численности подразделения. Французские исследователи подсчитали, что с момента вступления Франции в Тридцатилетнюю войну в 1635 году и до 1659 года, когда был заключён Пиренейский мир с Испанией, армии под флагами с золотыми лилиями в среднем ежегодно теряли до четверти своего личного состава, что суммарно может равняться 600 тысячам человек за этот временной промежуток.

Цифры, без сомнения, колоссальные, однако абсолютное меньшинство в этой мрачной статистике приходится на боевые потери.

Согласно некоторым современным исследованиям, из десяти солдат, отдавших Богу душу в войнах XVI–XVII веков, непосредственно в бою погибал лишь один, трое умирали в результате различных травм и несчастных случаев, а оставшиеся шесть смертей приходились на долю инфекций и болезней.

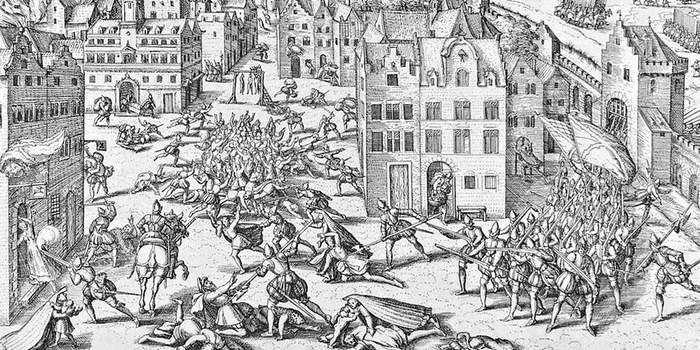

Но эти данные являются предельно условными — их нельзя применять ко всем случаям, ведь порой смерти удавалось пожать на полях сражений обильный урожай. После битвы при Мариньяно — одного из ключевых сражений Итальянских войн, состоявшегося 14 сентября 1515 года, — могильщики похоронили 16 500 тел: смертность, более привычная для войн XVIII века или Наполеоники. Но даже эти цифры не являются окончательными, поскольку их трудно проверить. К тому же другие источники утверждают, что суммарно в сражении погибло в полтора раза больше бойцов — до десяти тысяч у французов и до 14 тысяч у миланцев и швейцарцев.

Караул просто!

После битвы у Мариньяно

Случались подобные побоища и в XVII столетии — там, согласно некоторым подсчётам, победившая армия могла потерять в бою до 15 процентов личного состава, а проигравшая — до 30 процентов убитыми и до 20 процентов пленными. При этом для «принимающей» стороны, на чьей земле шли военные действия, эта статистика могла быть ещё хуже.

За годы Тридцатилетней войны 1618–1648 годов все германские земли потеряли в бою суммарно свыше 300 тысяч своих уроженцев, а жертвы среди крестьян — ввиду болезней, голода, нападений солдат и мародёров — могут исчисляться несколькими миллионами. За период войны население Священной Римской империи сократилось с 21 до 13,5 миллиона человек. Очень возможно, что эти данные преувеличены, однако в памяти современников война тогда осталась как настоящий апокалипсис.

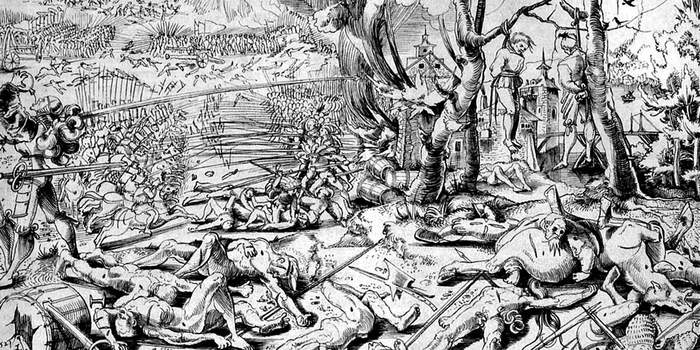

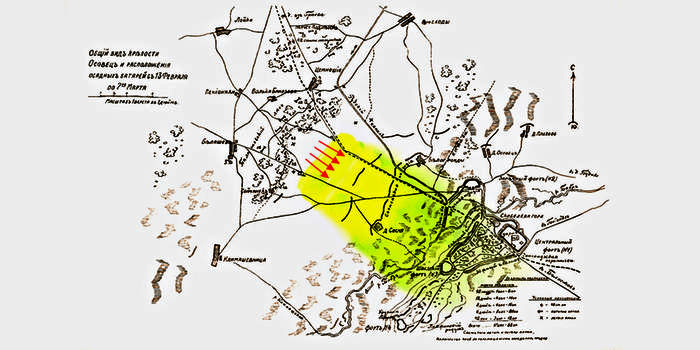

Казалось бы, что могло быть хуже большого сражения? Осада!

Вроде сидишь себе за стеночкой, сухари жуёшь, ждёшь холодов или подмоги — какие риски? Однако статистика — упрямая вещь! — утверждает, что в случае падения крепости в результате штурма потери среди осаждённых могли достигать 50 процентов, и это — «средняя температура по больнице». Ведь случались порой ужастики вроде Магдебургской резни, которые с лихвой перекрывали даже эти «усреднённые» проценты.

Магдебургская резня

Для осаждающих, к слову, всё тоже было не особо радужно — в среднем их потери в ходе затяжной или особо сложной осады могли составить до 20 процентов от общей численности армии. Иными словами, столько же или даже больше, чем в ходе полевого сражения. А почему? А потому что осада за счёт растянутости по времени сильнее насыщена событиями — больше выпущенных ядер, больше посланных в неприятеля пуль, больше несчастных случаев и травм.

И никакой тебе героики, да, — сплошная рутина.

И вот конь белый, и на нём всадник

Болезни. Бич всех армий Нового времени — эпохи, когда большие пушки уже придумали, а антибиотики ещё нет. Большая концентрация живой силы, отсутствие элементарных санитарных норм в походных лагерях — идеальные условия для распространения заболеваний вроде тифа, дизентерии и даже чумы. Понимали ли это тогдашние эскулапы? Да, безусловно. Пытались ли что-то с этим сделать? Естественно.

В 1651 году Ханс Конрад фон Лафатер, выходец из уважаемого клана цюрихских аптекарей, опубликовал работу, в которой советовал воздерживаться в походе от ношения вещей с мехом и обилием швов — там, дескать, скапливаются микробы, которые провоцируют эпидемии.

Примерно тогда же командиры стали строго требовать от подчинённых хоронить мёртвых животных как можно дальше от лагеря и ни в коем случае не допускать попадания тел в водоёмы. За порчу воды или же за халатность, которая могла к этому привести, нарушителям грозил арест. Для этого, впрочем, нужно было поймать их за руку.

По большей части всем было наплевать на правила.

В конце концов, не для того порядочный человек на войну идёт, чтобы инструкции какие-то соблюдать.

Как следствие, люди гибли как мухи, даже близко не дойдя до поля битвы. Так, например, прибывший в 1631 году в Померанию отряд маркиза Гамильтона уже спустя месяц безвозвратно потерял от дизентерии треть своего личного состава.

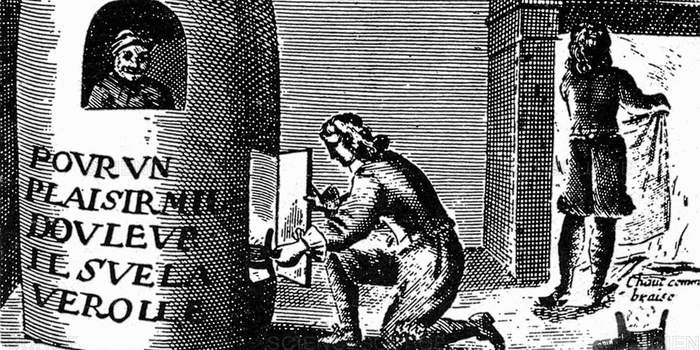

Хлебнули горя солдаты и командиры и с сифилисом. По одной из версий, эту заразу привезли из Нового Света люди Колумба, поскольку первая зафиксированная в Европе вспышка пришлась на 1493 год. В то же время некоторые учёные считают, что болезнь существовала и прежде, просто её сложно было классифицировать. Так или иначе, но в XVI веке данное заболевание уже вовсю гуляло по Европе.

По некоторым сведениям, до четверти солдат испанской армии в Нидерландах страдали сифилисом. Пыталась ли медицина как-то с этим бороться? Конечно! Паровая банька, пропотеть и намазаться мазью на ртутной основе. Ну, или прижечь. И — обратно на фронт, во имя короля!

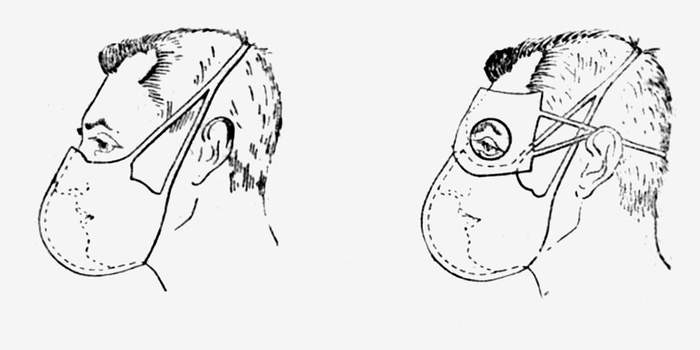

Лечение от сифилиса в духе XVI столетия

Впрочем, даже в этих условиях медицина делала шаги вперёд — примерно тогда же испанские лекари пришли к мнению, что необходимо забирать вещи у солдат, которых лечили от сифилиса, и выдавать им чистую одежду, а старую тщательно застирывать.

Помимо заразных болезней, XVII век ознаменовался тем, что впервые в истории европейские врачи начали выделять в отдельную категорию различные приобретённые на войне неврозы и психические заболевания. Во Франции подобные болезни называли «ностальгическими».

Это были расстройства, вызванные длительными пребываниями в стрессовой ситуации, большими физическими и ментальными нагрузками, что приводило к затяжным депрессиям и фактической неспособности нести службу. В реестре приказов испанской армии Фландрии в 1643 и 1644 годах зарегистрировано не менее шести случаев увольнения солдат по причине такого недуга. А если учесть, что вербовка порой имела насильственный характер, ментальные проблемы в войсках могли лишь усугубляться год от года.

Армии XVI–XVII веков не только могли являться очагами различных болезней вплоть до чумы, но и зачастую выступали разносчиками заразы. Из-за этого у местных жителей возникал естественный страх, поскольку солдаты могли не только ограбить или изнасиловать, но и «наградить» какой-нибудь весёлой заразой, от которой потом лапы ломит и хвост отваливается.

Шутки шутками, но историки зафиксировали как минимум три чумные эпидемии, спровоцированные именно армиями — в 1630 году в Милан «чёрную смерть» занесли немецкие наёмники, в 1631-34 годах некоторые районы Южной Германии аналогичным образом «одарили» прошедшие там шведские войска, а в Венгрию чуму принесли османы, причём в несколько подходов.

Чума в Италии

Айболиты в кружевах

Медицинская наука раннего Нового времени отчаянно искала ответы на вопросы, которые перед ней ставила война, и ответы эти порой были… специфическими. Там, например, в XVII веке почтенная медицинская школа в германском Виттенберге предлагала лечить бубонную чуму… аппликациями из ломтиков жареной редьки на ноги. Нет, это не шутка. Богатым бюргерам предлагалось глотать жемчуг и изумруды — якобы благородные камни могли лечить. Беднякам же оставалось хлебать разные настойки на уксусе.

В военно-полевой хирургии (в том виде, в котором она существовала) вообще царила своя атмосфера.

Столкнувшись в начале XVI века с обилием огнестрельных ран, почтенные доктора полагали, что организму вредит не столько сама рана, сколько попавшая в неё пуля и остатки пороха, якобы отравляющие тело. Поэтому через сквозные ранения протягивали шёлковую нить, которая якобы должна была устранить все остатки пороха и яда. Личный врач папы римского Юлия II в трактате, изданном в 1514 году, настоятельно советовал лечить раны прижиганием калёным железом или кипящим маслом. Чтобы уж наверняка!

Абсурдность подобной ситуации подметил в 1536 году французский хирург Амбруаз Паре, который за свою долгую жизнь поучаствовал в более чем 40 кампаниях и в итоге стал личным доктором Генриха IV. Но всё это пришло потом, а в 1536 году Паре в качестве полевого врача участвовал в осаде крепости, и в один из дней ему попросту не хватило масла на всех раненых. Спустя пару дней доктор заметил, что те счастливчики, которым не досталась масла, чувствовали себя лучше тех, кого лечили в соответствии с правилами медицинской науки. В итоге опытным путём Паре пришёл к выводу, что простой бинт помогает лучше кипящего масла, и вместо того, чтобы прижигать рану, куда эффективнее тщательно её обработать и удалить все инородные тела, провоцирующие заражение.

Амбруаз Паре

Будет лукавством сказать, что в военной медицине XVI–XVII веков царили исключительно мрак, невежество и жареная редька. Наука развивалась методом проб и ошибок, благо обильное количество войн по всему континенту не оставляло докторов без практики. Существенно улучшились методики ампутации — теперь на рану накладывали жгуты, которые позволяли избежать обильной кровопотери. Например, про английского военного хирурга Уильяма Клоуза ходила молва, что он может отрезать ногу, потеряв всего четыре унции крови.

Shut up and take my money, как говорится.

При этом стезя военного хирурга была не особо популярной в то время — платили мало, рисков для жизни было полно, поэтому квалифицированных докторов было немного. Опытный эскулап мог спокойно принимать пациентов в городе, вдали от грохота орудий, не испытывать тягот военной жизни и получать существенно больше денег. А вот военным хирургам нередко приходилось обслуживать раненых прямо на поле боя, из-за чего они и их помощники были вынуждены проводить операции в доспехах и при оружии — на случай внезапного появления врага.

Тот же мастер ампутаций Уильям Клоуз, служивший во второй половине XVI века в составе английского полка в Нидерландах, сетовал, что абсолютное большинство военных врачей — неумехи, которые своим «лечением» угробили больше солдат, чем противник.

Дожить до дембеля

И всё же профессия развивалась — слишком высоким был запрос на качественную медицинскую помощь на войне. Тут нужно понимать, что делалось всё это не из альтруистических соображений, а из банальной экономии. Лучше всего эту максиму выразил кардинал Джулио Мазарини, сказавший, что один вылеченный и поставленный в строй солдат-ветеран по ценности равен десяти новобранцам. В этом была своя логика — сохранение в войсках ощутимого количества опытных солдат повышало боеспособность армии, особенно в условиях затяжной войны, подобной Тридцатилетней.

Постепенное развитие военной медицины повышало шансы солдата дожить до конца войны. Так, например, согласно одному из списков от 1574 года, из 37 тяжелораненых испанских ветеранов один потерял обе ноги, трое — обе руки, пятеро — одну из ног, ещё тринадцать — руку или кисть. Данные ужасают, однако все эти люди выжили, хотя ещё за полвека до этого большинство из них практически наверняка скончались бы.

Впрочем, всегда существовала категория солдат, не полагавшихся на счастливый случай и расторопность докторов и искавших спасения в дезертирстве. Французы бежали в Испанию, испанцы — во Францию, англичане разбегались по Фландрии так, что и не собрать потом.

Особым шиком было войти в какой-нибудь городок и представиться сержантом роты солдат, которая вот-вот должна была подойти. Лжесержант мог потребовать провизию или какое-либо имущество — на «военные нужды», естественно, — и горожане, боясь расправы со стороны недовольной солдатни, которая «вот-вот подойдёт», отдавали прохиндею всё, что он требовал. Впрочем, далеко не все проявляли подобную изобретательность — порой ограничивались обычным гоп-стопом и мародёрством.

О масштабах дезертирства в армиях того времени красноречиво говорит случай, произошедший в Наварре в 1637 году: местная армия из 7719 солдат, державших оборону против французов, после сражения не досчиталась почти 40 процентов от состава. Причём убитые в этой статистике составляли абсолютное меньшинство, бóльшая же часть — 1264 человека — просто сбежали, воспользовавшись суматохой.

Вполне себе лайфхак для тех, кого пугает статистика выживаемости в армиях Нового времени.

В общем, если отбросить очарование звона шпаг и покачивающихся перьев на шляпах, в сухом остатке видно, что для солдата тех лет выжить на поле боя было куда более простой задачей, чем до этого самого поля банально дойти, не подхватив сифилис, чуму или не свалившись где-то по дороге с кровавым поносом. Тех же, кому посчастливилось пережить сражение, вполне могла дослать на очную ставку с Господом полевая медицина того времени с её кипящим маслом и жареной редькой.

Конечно, всегда остаётся место для частного случая, но всё равно за эстетикой героики в кружевах скрывается мрачная окопная статистика. Как и на любой войне.

Александр Свистунов

Источник