Тупик Утопии и выход из него

Сравнительно недавно по историческим меркам Ницше изрек свое знаменитое «Бог умер». Чуть позже Шпенглер заявил о начале заката Европы – именно так это надо трактовать и именно так, всякий собственно читавший немецкого философа, так это понимает, как начало длительного процесс. К началу 21 века, а уже тем более к нашим дням, общим местом, зачастую не рефлексирующимся или плохо рефлексирующимся, стала констатация того, что мы живем в некоем Постмодерне. Понятие много чем наполненное, но все еще не определенное – главное его свойство, в том, что оно указывает на завершение Модерна, его больших идей и нарративов, эпохи больших идеологий. Для многих мыслителей по всему миру фактом является уже и завершение Прогресса, крах демократий и кризис национальных государств, да и государств в целом, и даже, завершение, казалось бы, торжествующего после падения СССР Капитализма. О чем недвусмысленно заявляют такие представители верхушки стран ядра капиталистической Мир-системы как Клаус Шваб, да и далеко не только он – это стало общим местом для значительной части леволиберальной, воукистской западной научно-идеологической тусовки.

На повестке дня уже стоит не просто Постмодерн, и маячащая за ним тень Нового Средневековья, - нет, дело серьезней! Речь уже идет о постчеловеке, о преодолении, подчинении человека, о варианте развития через торжество цифрового, управляемого Искусственным интеллектом технократического общества, приводящего к установлению невиданных ранее цифровых элитарных и тоталитарных диктатур, о возможности превращения Человечества в своеобразный рой-пчелиную матку, человеческий аналог муравьиного улья, Человейник, управляемый современный цифровыми технологиям.

Все это в полной мере является следствием одной фундаментальной особенности, ошибки, или может быть не так – вовремя непреодоленной болезни роста, детской болезни Модерна. Болезни психологической – своеобразной детскости сознания взрослого сформировавшегося во всех отношениях Человека, которая будучи вовремя не отброшена, не изжита, ведет его к гибели, в тупик – как определенная незрелость, фундаментальные психологические и духовные травмы и слабости прошлого, могут даже состоявшегося и успешного человека в полном расцвете сил завести не то, что не туда, а довести до самоубийства, до наркомании и запойного алкоголизма.

И раз уж, я здесь провожу такую аналогию, то нашего человека, символизирующего Модерн, именно довели до этой воплощенной воли к смерти, которая впервые дала о себе знать еще тогда при Ницше, всерьез обозначилась после Первой мировой и достигает апогея в своем самоотрицании сейчас – во время так называемого Постмодерна.

И здесь, прежде чем перейти к корню этой проблемы, а я думаю, несложно догадаться исходя из названия статьи, что корень этот в утопиях, хотелось бы отметить, что автор этих строк, глубоко убежден, что Постмодерн и возможный сценарий «нового Средневековья», или даже Темновековья, или другой сценарий - нового цифрового тоталитаризма, превращения Человечества в Человейник, стирания человеческой субъектности – не предопределены, также как и не является свершившимся фактом смерть Модерна.

Мы все еще живем в мире Модерна – и в материальном, научно-технологическом, промышленном его наследии, и в идеальном – в его понятиях, философии, науке и т.д. Да, сейчас все это искажено, перемешано, находится в кризисе – но Постмодерн ничего принципиально нового не породил, являясь лишь паразитированием над грандиозным наследием Модерна и До-Модерна.

И Модерн, и все его следствия=фундаментальные составляющие, такие как Прогресс, Капитализм, национальные государства, демократии – поторопились хоронить.

У автора этих строк сложилась твердая убежденность, что если подойти к делу правильно, и навести порядок в голове нашего «больного», устранить некие фундаментально порочные составляющие Модерна – то все то, что мы сейчас конъюнктурно называем Постмодерном, историками будущего будет трактоваться как такой важный, рубежный, но все же временный и успешно преодоленный кризис в развитии Модерна, завершившийся новым его этапом, - неким иным Модерном (-ами?), может быть даже «сверхмодерном» (не подумайте, я тут не про Кургиняна).

Это тоже отнюдь не предопределенно и не железно гарантировано. Но даже если нашего «больного» уже окончательно не излечить, - все же он, если не позволять управлять им всяким шарлатанам – постмодернистам или сумасшедшим анти- (контр-)модернистам, а также проповедникам «темного Просвещения», - проживет еще достаточно, чтобы послужить Человечеству и возможно, породить из себя Нечто новое, более совершенное.

А главное Субъектное! Как Римская республика, которая начала свой путь к неизбежной гибели, надломилась незадолго до того, как стала Империей, но ее закат, ровно в соответствии со Шпенглером, продлился почти полтысячелетия (а уж если брать Восточную часть, Византию – то там мы получили новый социальный организм, который прожил дольше собственно оригинального Рима еще на тысячу лет). Полтысячелетия, за которые этот медленно умирающий «больной» сохранил и передал своим продолжателям все наследие Античности, послужил колыбелью и средством экспансии Христианства. Такое же умирание, при правильном подходе, может ждать и Модерн, если уж его совсем уже не излечить.

Но перейдем к делу. Про утопии я уже сказал, но утопия и суть ее зловредного влияния на Модерн, на общества Модерна раскрывается только лишь и исключительно в связке с определяющим понятием не только Модерна как социально-политического явления, но и Христианства (которое намного больше, чем Модерн, порождает его и органично с ним связано) – а именно через понятие Субъекта, субъектности. Однако, забегая вперед отмечу, и Христианство, не как религия, а тоже как социально-политическое явление тоже заражено этой смертельной болезнью Утопии, утопизма.

Про Субъектность европейского общества (и русского, российского, как его варианта) писали многие ученые философы, лучше всего и наиболее концентрировано, по мне так, про это написал в своей уже старой, но блестящей работе «Колокола истории» А.И. Фурсов. Хотя на самом деле – это общее место, просто ему удалось лучше всего оформить эти идеи. Далее последует предельно упрощенное, но тут уж никак в данном формате, краткое изложение этих идей, которое нам необходимо в данном контексте.

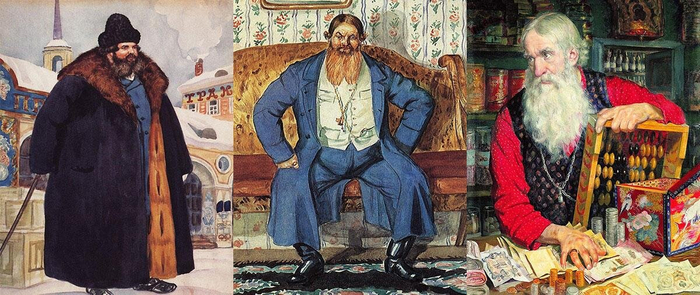

Модерн, европейская, русская цивилизации, Христианство в отличие от других социальных организмов, духовных явлений, философий, религий – принципиально, фундаментально Субъектны. В их основе лежит Личность, преобразующая Мир. Без сомнения, в случае Христианство, Личность стремящаяся преобразовать себя внутренне, но не столь зацикленная на этом, как в случае восточных, несубъектных религий и обществ. Личность спасающая, и совершенствующая себя духовно преобразуя внешний мир. А в случае «эмансипированной» Личности, уже не мыслящей себя в рамках строго религиозного – бросающего вызов Природе, преобразующей Ее.

Мир субъектности, Мир Модерна (вытекающий из Христианства и, несмотря на отрицание, идущий с ним бок о бок) – это мир Фаустов, Прометеева человека.

Но важен не только этот тип Человека – Личности, но и порожденный им тип общества, где в отличие от до-Модернистских обществ и обществ вне ареала Христианства и Европы/России – субъектность, Субъект исторического процесса не выделяется – господствует Система, системность – государство, коллектив/коллективизм, бюрократия, стыд (коллективный стыд винтика Системы перед ней, внешний, не внутренний, в отличие от внутренней совести и соответствующей ей культуры), традиционность, цикличность.

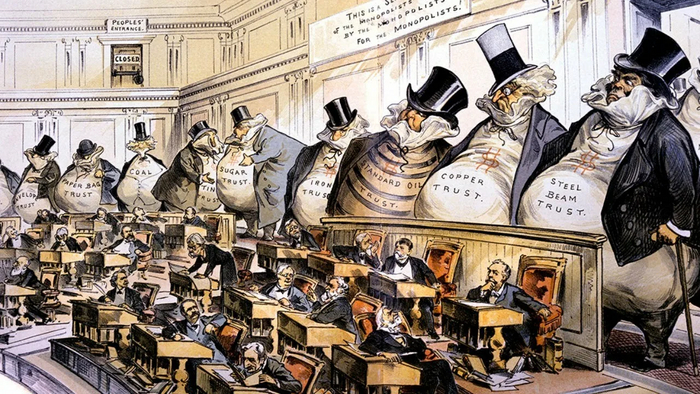

В Европе, России, в обществах Христианства, в обществах Модерна – Система тоже есть, куда же без нее, - но микродвигатель истории этих развивающихся, динамичных и универсалистских обществ это противоречие между системностью и субьектностью. Субъект (-ы) – личностный или коллективный (институты, ордена, партии, ложи) выделен из Системы, противоречит и конкурирует с ней.

Специфика и движущая сила Модерна и всего Прогресса, его фундаментальное условие – это Субъект, субъекты конкурирующие, борющиеся – друг с другом, с системой, системами, но не позволяющие затухнуть, заглохнуть этому двигателю социальной борьбы, этому гигантскому социальному двигателю.

И вот тут то мы и подходим к Утопии.

Утопия это на определенном этапе и благо, такой утешитель, движущий мотиватор, морковка перед носом, но и после определенного момента – величайшее зло европейской, русской, мировой истории. Порождение Модерна и его же погибель. Его тупик. И на самом деле, тупик и для Христианства как явления общественного (при том, что для Христианства как религия – необходимая ее часть).

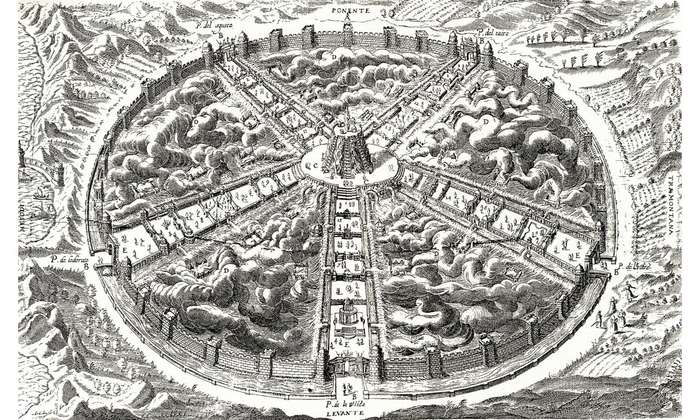

Что такое утопия? Идеальное общество, где нет бед, войны, голода, с идеальным устройством.

Звучит красиво!

Но это остановившееся общество! Даже, сразу не будет обращаться к тому, что такое невозможно, а если и будет воплощено в жизнь, то будет являться аналогом кастрации, золотой клетки или Матрицы из одноименного фильма (кстати, там, первые версии Матрицы с «идеальной жизнью» для людей-батареек, с треском провалились, и Архитектор/главный ИИ вынужден был, в конце концов, прийти к версии, где иллюзорный мир создан по образу мира, демонстрирующего величайший уровень развития Модерна с его конкуренцией и субъектностью – конца 20 века).

Главное, что социальный двигатель - борьбы, конкуренции, равновесия сил, идей, людей, институтов – будет остановлен. Утопия – это попытка обеспечить вечный покой, вечную упорядоченность.

И не менее главное – в социальных утопиях не нужен Субъект и Субъектность, Личность, Индивид, совесть и свобода – там же все совершенно и упорядоченно.

Утопия с этой точки зрения это полная безсубъектность, растворение Личности и воли, свободы в Системе. Это и тоталитаризм, и какой-то такой приукрашенный вариант Человейника.

К сожалению, или все-таки, может быть, к счастью, главным принципом, двигателем Истории и развития Человечества, Прогресса является та самая борьба, конкуренция. Движение, а не покой. Вызов и преодоление.

И тут скорее прав Гераклит, заявивший, что «Война – отец всего». Переиначивая его можно сказать, что просто – борьба, схватка, конкуренция – отец всего.

Все это, характеризуя уже реальные попытки воплощения Утопий – всегда заканчивалось социальными катастрофами, жестокими репрессиями и огромными потерями. Но дело не в этом.

В каком-то смысле, утопические идеи и проекты, как такой вызов, составная часть общей борьбы идей выполняли и свою позитивную роль – по принципу щуки в пруду, чтобы карась не дремал, либо даже, и это важнее, задавая высокую планку, цель, которая недостижима, но без стремления к которой, можно навечно остановиться в развитии. Но все-таки эта позитивная роль, по принципу «если мы не будем стремиться построить Рай на Земле, то непременно получим Ад», - это не совсем исключительно утопическое мышление, это лишь его позитивная составляющая. Всякое явление имеет какую-то свою позитивную сторону.

Проблема (ну помимо собственно того, что утопия при ее реализации – это остановка всякого развития) именно в детской утопической вере и последовавшем разочаровании. Принцип или идея высоких амбициозных, мотивирующих целей, -это хороший, правильный и конструктивный принцип, если его применять рационально и разумно, без восторженности и фанатизма.

А вот утопическое мышление к XX веку оказалось той самой травмой детства, болезнью, которая губит Модерн.

Ведь ни одна из утопий даже близко не реализовалась! А ведь на старте и Христианства и затем Модерна, представители соответствующих обществ, яро, религиозно и неистово, главное утопично верили в эти утопии. Христиане ждали либо Второго Пришествия и конца ужасной и тягостной земной истории (тоже такой полу-социальный религиозный утопизм), а для носителей идей Модерна - Прогресс стал религией, обещавшей грандиозные успехи – достижение вечного мира, покорения Космоса, решения всех материальных и научных проблем, построения Коммунизма или конца истории, торжества демократии – вот вот, прямо сейчас.

И для носителей такого детского (сравнимого с верой в реальность детских сказок или Деда Мороза, которая конечно, в детстве нужна, но далее – не очень) сознания наступило колоссальное разочарование. Самое трагичное, что ими оказались даже не столько массовые обыватели, сколько интеллектуалы.

И для одних- «умер Бог» (Ницше тут просто емко выразил факт разочарования носителей этого детского сознания в Христианстве, которое тоже воспринималось ими как детская сказка-утопия), для других сломалась Европа, затем умер Модерн, Прогресс, демократия. Наступил век разочарованных в своих же иллюзиях, мечтаниях об идеальном мире с молочными реками и кисельными берегами , «сломавшихся» постмодернистов, мамкиных цинников.

Какой выход? Ну, понятно, изжить эту детскую болезнь, выйти из тупика утопизма. Постмодерн – это тупик, в который нас всех привело утопическое мышление, желание получить все и сразу (по историческим меркам), презрение к труду и борьбе, нелюбовь, а то и ненависть к Истории.

В каком-то смысле и Христианство, чтобы социально и политически выжить в веках и тысячелетиях (то есть, остаться значимым фактором не только для единиц верующих, но для миллионов и миллиардов), должно не отказаться от идеи утопии - веры в то, что вот вот или когда-нибудь достаточно скоро непременно проклятая злая земная история завершится и свершится Второе Пришествие, - это невозможно и порушит основы вероучения, но несколько трансформировать свое восприятие свою отрешенность от идеи Истории и развития. Христианство должно примириться с длинной большой историей, с мыслью о том, что возможно мы никогда или очень, очень не скоро, увидим завершение истории желаемым христианами образом, и вполне возможно еще тысячи и десятки тысяч лет, если не сотни и миллионы, Христианству нужно будет выжить в меняющемся мире, а самим христианам быть коллективным Катехоном - удерживать мир от падения. А не ждать его.

Преодолеть утопическое сознание – это значит примириться с миром борьбы и конкуренции, с долгой истории, с тем, что мы не в конце огромного пути Прогресс, а только в его самом самом начале.

Христиане, коммунисты, либералы, модернисты, прогрессисты - все носители сколько-нибудь правильных, в моральном или общественно-политическом смысле взглядов должны внутренне принять, что утопизм - желание непременно получить в реальности завершение всех тягот, борьбы, страданий, - это не самое хорошее желание, по крайней мере, с практической точки и социальной зрения. Понятно, что с индивидуальной точки зрения оно естественно для всякого. Примириться с историей и ее долготой и отбросить детские идеалы о том, что здесь на Земле все это скоро закончится (не будем лукавить, вера в скорое завершение земной истории, это тоже такой утопический идеал очень для многих христиан, не для всех).

Внутренне надо нацеливаться на огромные временные отрезки будущей истории, борьбы и прочего и исходя из этого воспринимать реальность.

Мне поэтому всегда нелепо и смешно читать некоторые пассажи и философские изречения о том, что "Бог умер" (в том смысле, что христианский идеал на Земле не реализовался за 1,5-2 тысячелетия, а значит для людей "Бог умер"), что коммунизм, либерализм и другие -измы тоже погибли и всех в них разуверились, потому что мы не получили немедленно и здесь же вечного мира и Рая на Земле. Вот эти все стенания – «Ах, мы пережили две мировые войны и Холокост», а сейчас у нас этот мерзкий Постмодерн, «у нас бедняжек нет сил больше ни во что верить»! Вот эта пронизывающая детская инфантильная мысль, детский каприз мыслящей части человечества - ах, мы верили, что просто так, как два пальца об асфальт получим Царство Божие на земле, молочные реки с кисельными берегами, но мы не получили и теперь мы все такие убитые, разочарованные мамкины циники и постмодернисты!

Это ведь такой, если подумать, бред сумасшедшего для людей реально знающих общество и его законы, историю. Но это прямое и неизбежное следствие тотального утопизма, религиозных в плохом смысле восторгов по поводу идей утопии.

Это как разочарование неофита, новичка. Который, к примеру, пришел в первый день или два в тренажерный зал и увидев, что за это время не стал Мистером Вселенная, сильнейшим из сильнейших, разочаровался в своем начинании и пошел жрать бургеры и бухать.

Модерн и Христианство (как основа для прогрессивных социальных и политических идей), Прогресс не то, что не померкли как идеалы и не умерли, - по мнению авторы, мы даже и не начинали попытки воплотить эти проекты, их идеалы в жизнь! Так, размялись, даже не вспотели.

И задача интеллектуалов и тех, кто действительно считает себя сторонниками развития, прогресса, гуманизма, донести эту мысль до остальных и с железной волей и решимостью отбросить, выбросить на помойку и постмодернистское наркоманское слюнтяйство и консервативно-традиционалистский маразматичный бред.

Утопизм, который двигал человечеством на этих первых шажочках его развития - это такие детские сказки про деда Мороза, материнские колыбельные для неразумного дитяти. Пора бы уже преодолевать это соплежуйство и переходить на другой репертуар.

"Никто не даст нам избавления - ни Бог, ни царь и не герой" - для меня это любимая цитата, ни в том смысле, что Бога нет, а в том, что он дал нам свободу воли и избавление мы можем дать себе только сами.

И как тут в завершении не обратиться к теме технократии и цифрового тоталитаризма, не адекватного ажиотажа, среди некоторых вокруг ИИ и его возможностей улучшить жизнь Человечества. Проповедь этого технократизма, вера многих интеллектуалов, обывателей в спасительность ИИ – это ведь тот же извод классического утопизма – готовности отказаться от свободы, сбросить ее, отказаться от субъектности. А мнимое или реальное торжество ИИ и общества цифрового контроля – будет такой же ужасающей и столь же тупиковой формой торжества утопического, в данном случае технократического ее извода (а для меня это вообще одно и тоже – ибо всякий ярый технократ – это воплощение идей системности и отрицание любой иной субъектности, кроме своей, но и то, на определенный период, ибо потом и он, творец системы, будет неизбежно поглощен Системой). И главное приведет к столь же неизбежному тупику развития, его остановке. Общество-рой, общество-улей, Человейник, торжествующая Система без субъектности – это неизбежный тупик и в долгосрочной перспективе отрицание Прогресса и развития, даже если на первых порах, оно обеспечит невиданный технологический бум. Но суть Прогресса, Модерна и Развития не в технологиях, а в Субъекте – во взращивании Субъектов! Только Субъект может быть Творцом, созидателем, в том числе технологий. Это то, чего упорно не понимают адепты, представители утопического и технократического типа сознания.

Полная упорядоченность, управляемость, полный покой и мир , стабильность и не-конкурентность равно Смерть.

Вообще, учитывая, что все-таки сейчас Человечество не едино, и более того расколото на государства, макрорегионы, цивилизации(и это в данном случае спасительно, да и в принципе спасительно – многосубъектность, конкурентность –это хорошо!), можно опираясь на различные выдающиеся произведения научной фантастики тоже чуть чуть пофантазировать на тему разных выборов разных типов обществ между отказом от свободы и торжеством технократической утопии и тем, чтобы использовать субъектность и порождаемые ею противоречия как двигатель развития.

Если Герберт Уэллс предрекал возможность разделения человечества на элоев и морлоков в далеком будущем, по принципу фундаментального разделения физического или умственного труда, то сейчас можно допуститить, пофантазировав - раскол на тех, те общества, что подчинятся тенденции к роевому управлению, отказу от субъектности и чьи представители сольются в единый, лишенный индивидуальностей социальный организм, управляемый и контролируемый цифровым образом. И на тех, кто пойдет по пути сохранения человеческой природы, тех, кому не нужна безопасность и стабильность любой ценой. Тех. кто готов и будет использовать технику, но не станет отдавать ей себя самого во власть и сливаться с ней до степени неразличимости.

Думаю последние победят. И научные фантасты эпохи торжества Модерна – середины 20 века меня бы тут поддержали. Как тот же Азимов, у которого общества космонитов, которые в серии романов про Элайджа Белли и роботов, не смогли преодолеть своей фундаментальной зависимости, рабской зависимости от роботов, в результате чего погибли и уступили менее развитым, классическим землянам, сознательно отказавшимся от робототехники. Или в другом его выдающемся романе «Конец вечности», где путь полного контроля над Временем, управления им и исключения всяких негативных сценариев, приводил человечеству к полному тупику и поражению и чтобы предотвратить такой гибельный путь, пришлось отказаться от него и вступить в на путь, по которому развивается всем известный и понятный нам мир – путь свободы, конкуренции, непредопределенности.

Ну и раз уж я начал с Ницше, не подумайте, что большой его поклонник, но тут он как нельзя к месту, им же и закончу:

"Я говорю вам: нужно носить в себе ещё хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду"

Мой ТГ-канал.