Насекомые

32 поста

32 поста

3 поста

3 поста

4 поста

4 поста

3 поста

4 поста

Привет, мои маленькие любители напалма! Нет? Да ладно, а кто под каждым вторым постом пишет «тащите огнемет и сожгите то, о чем тут написано»? Вот вы и дождались, я принес огнемет. Вернее сказать, что я нашел для вас зверушку с некоторым подобием огнемета. Жук-бомбардир, наверняка вы что-то нем слышали. Теперь познакомимся с ним поближе, главное не подходить слишком близко, а то еще подстрелит.

Что за жук?

Жуки-бомбардиры представлены подсемействами Brachininae и Paussinae (семейство жужелицы). Живут они практически везде, кроме Антарктиды (вообще бедный регион на всякое интересное, может стоит там покопаться?) Наиболее изученным является подсемейство Brachininae.

Жуки довольно небольшие по размерам: 1-3 см в длину. Обычно имеют темные надкрылья и яркие голову с ногами. Они не выглядят устрашающе: у них нет мощных жвал, рогов, шипов или жала с ядом. Ведут они ночной образ жизни, а днем прячется в корягах и под камнями, сбившись в кучку. Летать они не умеют, а потому исключительно только бегают. Но у это ничем не примечательного жучка есть козырь в рукаве – ядовитая пушка прямо в заднице брюшке жука, которую он еще и разогревает до 100 °C! Это его защита, орудие возмездия и последний довод перед лицом противника. Так жук защищает свою жизнь, и получается у него это вполне неплохо.

Что за жижа такая?

Стреляют жуки смесью гидрохинонов и пероксида водорода (сложно, не понятно, просто примите как факт). Эта смесь вырабатывается двумя железами и поступает в особую камеру с укрепленными стенками. Еще есть камеры с каталазой и пероксидазой. Все эти колбочки связаны с одним общим резервуаром, который выходит напрямую к «стволу». В покое все камеры закрыты и в них ничего не происходит (вы понимаете, у жука внутри находится настоящий химический завод, и при этом жук живой, и он даже не из стали).

Когда жук готовится стрелять, в основной реактор выдавливаются компоненты из отдельных колбочек и вступают в нем в реакцию, в результате которой образуется атомарный кислород, который, являясь мощным окислителем, вступает в реакцию с гидрохинонами, окисляя их до хинонов. Смесь в реакторе достигает температуры 100 °C, и, когда в нем появляется кислород, объем жидкости увеличивается и эта гремучая смесь вылетает из отверстия на кончике брюшка жука (а я напоминаю, что это живое существо, и у нас с вами при температуре выше 42 °C начнет сворачиваться белок, т.е. мы начнем вариться).

Внутри бомбардира целая система. Выстрелы идут последовательно, хотя визуально это может быть невидно. Выстрелы контролируются мембраной, которая открывается, когда в резервуаре достигается определенное давление. Так происходит пока все вещества не прореагируют окончательно и резервуар не опустеет. Пульсация выстрелов нужна, чтобы резервуар не перегрелся и не взорвался.

Ствол, а если точнее кончик брюшка жука очень подвижен и может вести прицельный огонь практически вкруговую (под себя, за себя, перед собой, над собой и во все стороны). Длительность выстрела составляет в среднем 13 мс, скорость залпа 10 м/с а дальность стрельбы достигает 10 см, так что любой противник, который решил напасть на нашего героя, мгновенно получает в лицо кипящую химическую струю, что моментально отбивает желание продолжать все начинания.

Интересно еще и то, что самцы и самки бомбардиров могут «стрелять» одинаково точно. Но вот приспособления для выстрелов у них несколько различаются, хотя сама реакция, резервуары и все прочее абсолютно такое же.

А почему жук не сварился?

Вопрос, скажем так, не простой, но ответ все же нашелся. Все дело в том, что камеры с реактивами и главный реактор, покрыты специальной тканью, (устойчивый к полисахаридам хитин, белки и воск) которая устойчива к действию всей этой химии, а также обладает минимальной теплопроводностью, потому нагревается только сам резервуар, при этом он не растягивается и остается одного размера всегда. Весь экзоскелет жука рассчитан на высокие температуры, с учетом того, что температура разрушения этого хитина порядка 375 °C, то кратковременное воздействие 100 °C для жука вообще не критично (но это не значит, что он не сварится в кипятке).

Крупный жук может ошпарить вам кожу, если схватить его руками, но опасности для человека эти жуки не представляют. Ну разве что вам бросят в камеру, полностью заполненную этими жуками…

Размножение и образ жизни

После спаривания самка откладывает яйца в укромное место, которым может быть влажная земля или разлагающаяся растительность. Личинки, которые появляются из яиц, являются кровожадными хищниками и поедают куколки медведок, которые созревают во влажной земле. Личинки окукливаются сами и после нескольких линек превращаются во взрослых насекомых. Продолжительность их жизни очень мала, и длится всего несколько недель, но за это время они успевают сделать все самое необходимое: покушать, спариться и отложить яйца.

Взрослые особи являются активными хищниками. Они питаются мелкими насекомыми, как и прочие жужелицы, однако, если такая возможность есть, могут полакомиться падалью.

Жук-бомбардир – двигатель прогресса

Ученые и инженеры пристально изучают систему органов жука, в которой происходят все химические реакции. Изучение данного процесса помогает инженерам, проектирующим различные двигатели, в том числе реактивные двигатели. Также изучение строения камеры жука, где происходит основная реакция с нагревом жидкостей. Что может помочь создать термостойкий и устойчивый к воздействию активных химических веществ материал, который сможет найти применение в науке, армии и промышленности.

Избранник богов

Жук-бомбардир - любимец креационистов, по мнению которых такой сложный жук (с химическим заводом в заднице) просто не мог появиться в процессе эволюции, а значит был создан высшими силами as is (как есть) в качестве божественного творения. Но ученые уже нашли промежуточные звенья развития жука-бомбардира, где органы были более простыми. У кого-то была более простая система наведения, у кого-то жидкость вылетала слегка теплая, а кто-то просто выпускал едкую жижу без нагрева. Так что строить религия вокруг этого насекомого мы с вами не будем.

Вот такая вот интересная таракашка у нас сегодня была на повестке дня. Удивительный ли жук-бомбардир? Определенно. Рады ли мы, что он не вырастает до размеров овчарки? Безусловно! Было ли вам интересно и познавательно то, что вы сегодня узнали? Я надеюсь, что не разочаровал вас, как и всегда. Что ждет нас дальше? Посмотрим, на что глаз ляжет.

Всем спасибо, все свободны!

2). И тут у меня две опции:

- Тащиться через весь город в единственный круглосуточный, с так себе ассортиментом

- Платить конскую цену за доставку

Два вопроса по этому поводу:

1. У ТС какое-то расстройство сознания? ТС не в курсе, что вечером нужно будет есть, как и каждый, блин, день до этого? Каждый раз для ТС шок, что вечером хочется есть и эта ситуация ставит в тупик?

2. У ТС нет холодильника с едой? Нет захудалого пакета гречки где-то в недрах кухни? Нет банки тушняка или, прости господи, дошика? Или готовить себе пищу впрок, да и вообще готовить, это что-то для сверхчеловека?

ИМХО, тут вопрос не в совах и жаворонках. Сам ложусь в час-два ночи, а вставать вынужден в 6-6:30, но это сугубо мои проблемы, и приходя с работы домой, я понимаю, что нужно будет ужинать, поэтому либо еда готовится впрок на неделю с выходных, либо готовится из продуктов, которые всегда есть дома, а если чего-то нет, то закупается по дороге с работы.

Так что проблема мне в корне непонятна, извините.

Всем привет! Любите слюни? Ну да, вопрос странный, но наша сегодняшняя тема со слюной очень близко связана. Взял ее из комментариев к предыдущему посту, не удержался, уж больно название у зверушки забористое. Без долгих предисловий предлагаю погрузиться в увлекательный мир пенниц, главное не вляпайтесь.

Вот это мы с вами рассмотрим поближе

Кто такие, где живут?

Пенница слюнявая, или слюнявица обыкновенная (лат. Philaenus spumarius) - полиморфный вид полужесткокрылых насекомых из семейства цикад-пенниц (Aphrophoridae). Является вредителем сельскохозяйственных культур.

Пенницы распространены практически по всей планете, и у нас в России они также присутствуют, пусть и не так многочисленны (чуть больше 20 видов). Обитают в основном в травяном ярусе под пологом леса и на влажных лугах.

Длина взрослых насекомых около 10 мм. Визуально очень похожи на цикад: плотная, компактная коренастая тушка с резкими, как бы рубленными чертами, каплевидная, если смотреть сверху. Окраска обычно защитная или неброская: коричнево-ржавая, бурая, грязно-зелёная, серо-зелёная, салатовая, охристая, рыжеватая или желтоватая, встречаются полосы, пятна, точки. В общем, разнообразие окрасок огромное и зависит от кучи факторов (помните, как в мультике было? «Хотите, я его стукну, и он станет фиолетовым в крапинку»). Взрослые насекомые неплохо маскируются в растительности за счет своей разнообразной окраски.

Однако у пенниц есть и еще защитный механизм, на случай если маскировка будет раскрыта. У пенниц невероятно сильные задние ноги (нет, они не могу лягнуть как лошадь). Это самые прыгуче насекомые, даже круче блох. В случае опасности, пенница может сигануть на высоту до 1 м, развивая скорость до 5 м/с, выходит, что на старте насекомое создает силу, в 400 раз больше его веса (перегрузки как у космонавтов, не иначе).

Питаются пенницы, как и большинство их родни, соками растений. Они прокалывают стебель хоботком и пьют сок как через трубочку, больше они ничем не занимаются. Отвлекаются только на размножение, спасение от хищников и смену растения (почти как некоторые люди).

Взрослые

Да почему же они так называются?

Вся фишка в размножении, а если точнее, то в развитии личинок пенниц. Раз в год ближе к осени пенница откладывает до 40 яиц. Яйца она старается разместить около основания листьев, или на стеблях, чтобы личинкам потом было удобней кормиться, ведь они, как и родители, тоже пьют соки растений.

Наверняка многие видели сгустки белой «слюны» на стеблях и листьях растений (сказать по правде, я не видел ни разу, но может быть кто-то из вас?). Но разглядеть в них насекомое сложно: размер личинки всего несколько миллиметров. Личинка вылупляется весной и сразу начинает пить сок. Избыток сока, который личинка от жадности не смогла переварить полностью, смешивается мукополисахаридами и протеинами, которые вырабатываются в организме личинки, все это смешивается с пузырьками воздуха, всасываемого в брюшную полость. Весь этот пенный кисель выходит из анального отверстия личики в виде слюнообразной пенной жижи, которая покрывает личинку (то есть технически, личинка сидит в коконе из своих фекалий). Эту пену называют «кукушкины слюни», так как описавший ее ученый действительно принимал ее за слюну птицы. Также эту жижу называют «заячьей слюной» (кто знает почему люди считают, что зайцы и птицы носятся по лесу роняя кругом слюни – расскажите, мне правда интересно).

А по поводу того, зачем нужно себя этим всем обмазывать, тут есть пара мнений, и оба они вполне логичны. Во-первых – терморегуляция. Пена неплохо держит температуру внутри кокона, что обеспечивает личинке защиту от перепадов температуры «на улице». Также предотвращает вероятность высыхания личинки. Во-вторых, банальная защита от хищников (никто не хочет есть чужие слюни). Дело в том, что жидкость имеет едкий вкус, и это отпугивает хищников от толстенькой мясистой личинки внутри, да и заметить ее внутри всего этого не так просто.

В процессе своей жизни личинки 4 раза линяют, немного увеличиваясь в размерах, это занимает у них до 50 дней (в зависимости от температуры снаружи), после чего они превращаются во взрослую особь, вылезают из своих пенных домиков и до осени живут в траве и побегах деревьев, а затем умирают.

Личинки

В нашей стране пенницы плодятся только раз в год, яйца зимуют, в воскообразном коконе, которым покрывают их самки.

Чем же вредят?

Вредят пенницы очень большому количеству растений: яблоня; груша; слива; тёрн; рябина; виноград; смородина; крыжовник; ольха; ива; тополь; берёза; клубника; капуста; георгины; пионы; злаковые культуры и т.д. (короче говоря, жрут все, что не прикручено). Взрослые пенницы вредят в основном тем, что делают множественные проколы на стеблях растений (они кочуют между ними, каждый раз для кормежки выбирая новое, как говорится «не съем, так понадкусываю»), чем позволяют возбудителям различных болезней проникать в растения.

Личинки питаются стабильно на одном растении, где они вылупились, а при высокой численности могут нанести существенный ущерб. Высокая активность личинок на конкретном растении может приводить к искривлению, деформации, иногда усыханию части растения.

Взрослые пенницы могут мигрировать с одного вида растений на другой, причем без разницы, что это будет: трава, кустарник или дерево.

Вот такая вот история про очередных представителей полужесткокрылых насекомых, аж два поста подряд. Вам не надоели еще насекомые? Было интересно? Если да, то я могу продолжать, правда возьму, наверное, паузу на выходные, с вашего позволения. Получилось коротенько сегодня, наверное, устал.

Кстати, вдогонку к основной теме, любопытный факт: в наше время муцин, выделяемый, улиткой в составе слизи, используется в косметологии как средство для омоложения кожи, так что «слюна» пенницы, может претендовать на звание «эликсира вечной молодости». Если увидите слюни на кустах, можете смело мазать на лицо (я бы этого делать не стал, конечно, но вдруг кому надо?)

А на этом уже точно все. Всем спасибо, все свободны!

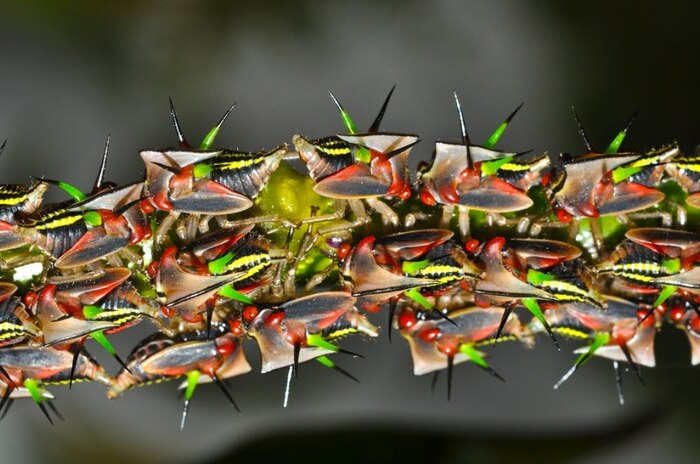

Всем привет, любители всякой неведомой фигни! Так вот, сегодня у меня руки дошли как раз до такой прелести. Если честно, сколько я пишу свои посты, столько удивляюсь изобретательности природы, рядом с которой всякие там фантасты даже рядом не стояли. Природа умеет удивлять, умеет быть прекрасной и отвратительной одновременно, красивой и смертоносной, а еще она умеет быть странной. Не буду затягивать, сегодня у нас будет насекомое, которое выглядит капец как странно (его то ли в бак с урановыми ломами запихали, то ли оно вылезло прямо из глубин варпа, то ли по пьяни создавали). Вступление затянулось, встречайте Горбатку Бразильскую!

И кто это?

Собственно, начнем по существу, но издалека. Наиболее близкие родственники наших новых друзей – цикады (это которые так мерзко и пронзительно стрекочут летом). Горбатки, как и их родня, распространены практически по всему земному шару, кроме Антарктиды (кстати, самое безопасное место на планете, если не считать мороза и отсутствия еды). Насчитывается более 3000 видов горбаток.

Самая главная их отличительная черта и, так сказать, фишечка – крайне нестандартные формы. Собственно, горбатками их прозвали из-за всякого рода неровностей на спине, а там полет фантазии уходит за орбиту: горбы, шары, шипы, гребни и их всевозможные вариации. Самое интересное, что это изуродованные в процессе эволюции третья пара крыльев.

Бразильские горбатки сравнительно небольшие, даже по меркам мира насекомых, их длина обычно колеблется в пределах 2 см. А вот зачем им быть такими красивыми – вопрос открытый. По этому поводу есть несколько предположений.

Есть мнение, что, ввиду полости всех этих конструкций, они усиливают звуки, когда горбатки стрекочут (это мнение самое беспонтовое, как на мой взгляд).

Еще одна теория (это уже больше похоже на правду), что такой роскошной внешностью они привлекают внимание друг друга в брачный период. Кстати, у самок и самцов одного вида эти финтифлюшки на горбу могут быть капитально разные.

Ну и самая логичная теория, которую считают за основную, что такой экстравагантный вид служит для защиты от хищников. И не потому, что они боятся жрать какую-то неведомую космическую дичь, а из-за того, что хищник просто не ассоциирует насекомое с насекомым, да и вообще с едой. Выглядят они как все что угодно, кроме как что-то живое и съедобное. А еще, вроде как, эти наросты выполняют сенсорную функцию.

Разнообразие горбаток

Где и как такое живет?

Как я уже говорил, живут они везде, но наибольшее распространение получили в тропических лесах Южной Америки (там их целая куча всяких разных, на любой вкус, так сказать). Чем теплее среда обитания, тем более дикие формы отращивают горбатки у себя на горбу, и наоборот, чем холоднее климат, в котором они обитают, тем скромнее их внешний вид, вплоть до обычного неинтересного никому горбика.

Живут они на растениях, и любят лесные опушки и небольшие полянки. Наиболее излюбленные места обитания – кроны деревьев. Особенно горбатки уважают места, где живут муравьи. Они находятся с ними в симбиозе. Поскольку горбатка не особо может себя защитить, она использует муравьев как свою «крышу». Дело в том, что в процессе питания, а питаются они соком растений, горбатки выделают отходы – капельки сладкой жидкости (как та же тля, например), которую очень уважают муравьи. А кто корову доит – тот ее и танцует, поэтому муравьи очень ревностно оберегают своих друзей (у которых сладкая попка, что важно) от любых посягательств со стороны.

Летают горбатки крайне посредственно (сами понимаете, что с такой халабудой на спине, далеко не улетишь), и в основном ползают по деревьям, редко совершая короткие перелеты на пару метров. Вообще, жизнь горбаток очень сложно назвать насыщенной и богатой на события. Практически все свое время они уделяют сидению на растении, из которого сосут сок. Отвлекаются они только на размножение, поиск более вкусного места для сосания сока, ну и, если на них кто-то нападает, тогда в их жизни происходит что-то необычное (прямо как американцы, которые сидят на пособии и кочуют между Макдональдс и Бургер Кингом).

Дружат с муравьями

Как плодятся?

После того как самка выберет себе самца-оплодотворителя, они быстро спариваются, и самец уходит дальше смотреть телевизор кушать сок растения, а самка откладывает яйца. Причем куда откладывать особо не принципиально: под кору дерева, на листьях, на корнях или на почки. Когда личинки вылупляются, они очень похожи на своих родителей: выглядят также, только без крыльев и всякой дичи над головой, также присасываются к тому-же растению и начинают пить сок. После окукливания горбатка приобретает свой окончательный внешний вид со всеми антеннами и прочим разнообразием.

Тут все настолько неинтересно, что даже больше нечего рассказать. Разве что личинки стараются держаться кучками, а если личинкам угрожает опасность, тогда взрослые могут облепить их со всех сторон. Таким образом на ветке будет комок из торчащих в разные стороны горбов, а это на взгляд хищника, точно не тянет на хорошую закуску.

Размножение

Собственно, больше о них и рассказать особо нечего. Они совершенно не опасны для людей (если конечно не пытаться втирать их в глаза, или еще как-то пытаться себя ими убить), не представляют опасности для других живых существ, не истребляют растения. Они просто странные, и они просто есть. А еще у них такие глаза, будто они сами в ахере с того, что отрастили у себя на спине.

Про этих насекомых уже тут писали, понятное дело, но у каждого свой стиль, и возможно вы узнали от меня что-то новое. Надеюсь, вам понравился пост и читать его было, как всегда, интересно. О чем пишем дальше решит слепой жребий, если я сам не наткнусь в ближайшие дни на какую-нибудь дикуху, или вы не подкинете мне в комментарии что-то, перед чем я не смогу устоять))

Всем спасибо, все свободны!

Привет всем любителям моря, солнца и песка! Сегодня у нас будет интересная штуковина со дна морского (и это не Губка Боб и даже не Титаник). Сегодня мы поговорим о полипах, а если точнее про актинии (они же анемоны), а если еще точнее про одного из их представителей Дофлейнию армату. Звучит сложно и непонятно? Давайте разбираться кто это такие и с чем их едят!

Так что это такое?

Дофлейния армата (Dofleinia armata), также известная как полосатая анемона или вооружённая анемона, — вид морских анемонов семейства Actiniidae. Является одним из крупнейших видов австралийских анемонов, может вырасти до 20 см в диаметре, со змеевидными щупальцами длиной до 50 см (да, сегодня будут щупальцы, я сам давно ждал). Все анемоны лишены твердого минерального скелета, а потому, на берегу будут из себя представлять желешку, правда не очень аппетитно выглядящую.

Строение у всех этих ребят примерно одинаковое: есть цилиндрическая тушка, с одной стороны которой располагается ротовая щель, вокруг которой шевелится ворох щупалец (пошли ассоциации с кальмарами и осьминогами? Нет, они не родственники). У тех, кто крепится к чему-то твердому есть еще и «подошва» типа как присоска, но у нашего героя таких приспособ нет.

Поскольку привычного скелета у них нет, опорную функцию у них берёт на себя кишечная полость, которая изолируется от окружающей среды при смыкании ротового отверстия (набрал в рот воды и вроде как стал плотненьким и вполне оформленным).

Дофлейния закапывает свою тушку в песок или в ил (тут уж куда получится), а наружу торчат только щупальцы. Щупальцы на самом деле очень красивые и бывают разных цветов, в полосочку и в крапинку (а мы же с вами помним, что в природе все яркое обычно очень опасно, или хотя бы пытается таким выглядеть). Со стороны это выглядит довольно дико: будто десятки морских змей (да, морские змеи существуют, потом расскажу, может быть) скрутились в клубок и болтают хвостиками. Дофлейния получила второе название именно благодаря своему эпатажному виду – змеиный клубок.

Из интересных фишек у дофлейнии есть стрекательные клетки (книдоциты) на щупальцах. Что это такое? Ну это такие клетки, внутри которых находятся заряженные ядовитые гарпунчики, которые выстреливают в любого, кто прикоснется к щупальцу (вообще лучше подавлять в себе желание трогать всякое странное и извивающееся, оно как правило ничего хорошего не предвещает). Это и механизм для охоты, а также отличная система защиты от всех, кому взбредет в голову попробовать нашего мягкого друга на вкус.

Вообще, все что живет в воде умеет за себя постоять, ну или почти все. Там или яд, или шипы, или зубы, или вообще все сразу, или броня, но нашему другу более чем хватает яда.

Где живет, чем живет, хорошо ли кушает?

Наш новый знакомый обитает в тропиках. Воды, омывающие Австралию с запада, а также Филиппины и Индонезия (ну кто бы мог подумать, что очередная дичь будет из Австралии, да?). Живет дофлейния на относительно небольшой глубине, не более 20 м в приливно-отливной зоне на наклонных, защищённых рифах, а также в мангровых зарослях.

Там для них настоящее раздолье для кормежки, и жить спокойно: солнышко греет, море шумит, все дела. Еды для нашего друга там целая уйма. Поскольку питаются анемоны всяческим планктоном, а его на рифах просто тонны, то остается только торчать из песка и ловить все, что проплывает мимо (прямо как ты в отпуске в Турции, только ты поглощаешь алкоголь): креветок, мелких рыбок, рачков и вообще все, что можно зацепить и слопать.

Наш друг хватает добычу, жалит ее, парализуя ядом, а потом запихивает себе в рот целиком, где несчастная парализованная жертва заживо переваривается (что делать, в природе постоянно питание одних превращается в муки ада для их жертв).

Так эта фигня опасная?

Как я и говорил, дофлейния имеет универсальный механизм охоты и обороны – книдоциты. Каждый, кто решит погладить или укусить нашего беспозвоночного друга – круто пожалеет об этом (реально, не лезьте вы ничего трогать в дикой природе, оно вас либо отравит, либо вообще сожрет). Дело в том, что стрекательные клетки заряжены ядом нейротоксином. Нейротоксин воздействует на нервную систему, предотвращая возможность передавать нервные импульсы.

Если погладить щупальце без перчатки, то можно получить один из следующих эффектов:

Если вам досталось немного яда, то пораженное место просто будет сильно болеть и появится довольно внушительный отек (наверное, можно так губы накачать, но оно того явно не стоит);

Если яд проник глубже в мышцы, тогда, к вышеописанным симптомам из первого пункта, вы бонусом получите еще и судороги, конвульсии и прочие радости жизни;

Если же вам «подфартило», и яд попал в кровоток – поздравляю, вас ждет нарушение дыхания, удушье и паралич (для аллергиков это будет последнее, что они трогали в своей жизни).

В придачу ко всему вышеперечисленному, не зависимо от того как сильно вас ужалили, боль может длиться несколько месяцев, практически не ослабевая. Дело в том, что этот яд невероятно медленно выводится из организма и почти не разрушается, а боль практически не купируется даже мощными обезболивающими. Несчастного ждут минимум 6-7 недель адской боли, которая не оставит его ни на минуту (кроме шуток, нейротоксины даже запрещены Венской конвенцией из-за ужасных мучений его жертв).

Во время отлива эти красавцы зарываются в грунт, но от того не становятся менее опасными, даже наоборот. Прогуливаясь по песчаному побережью можно случайно наступить на дофлейнию, и тогда пара месяцев боли в ужаленной ноге вам обеспечены.

Вот такая необычная штуковина, теперь вы и про нее знаете. К сожалению, в сети крайне мало инфы об этом анемоне, поэтому статейка вышла сильно жиже, в сравнении с предыдущими. Надеюсь, что вам все же было интересно. О чем еще написать, я как всегда не решил, а значит будет сюрприз, но я постараюсь закрывать хотя бы тот список из опроса, который публиковал ранее. Ну и периодически я что-то дергаю из комментариев, тут уже по настроению, извините.

А на этом все на сегодня. Всем спасибо, все свободны!

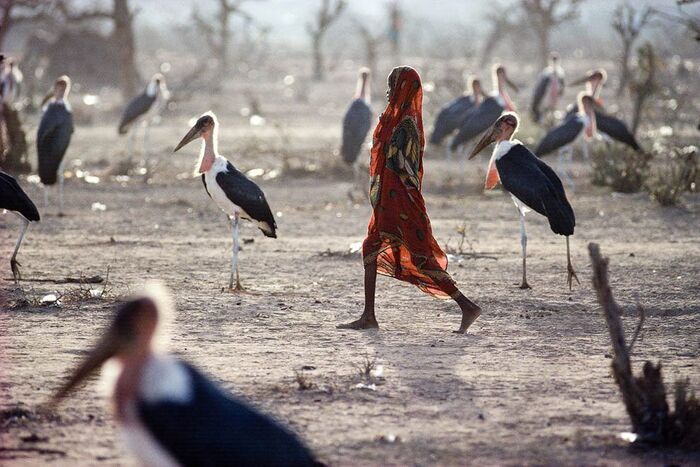

Всем привет, птенчики! Мы продолжаем познавать мир, и сегодня у нас снова будет птичка. По закону жанра, она, конечно же, будет с изюминкой, а то иначе не интересно. Настоящий падальщик, король разложения и властелин разлагающихся трупов. И это аист. Аист Марабу. Встречайте, и полетели смотреть!

Как обычно, сначала определения и описание.

Марабу (лат. Leptoptilos) — род птиц из семейства аистовых, в который входят три вида: африканский, индийский, яванский.

Все виды имеют свои особенности, но общие черты у них схожи. Длинная шея красноватого цвета и длинные ноги (прямо-таки модель, хоть сейчас на подиум), в высоту эти аисты достигают порядка 1.5 м. Вес этих красавцев достигает 8 кг. Нижняя часть тела - белая, а верхняя – темно-серая. У птиц очень мощный клюв грязно-желтого цвета и длиной до 30 см и большие, сильные крылья, и, как у всех падальщиков, отменное зрение (чтобы лучше видеть твой труп, дружок).

В сравнении с клювом, у птиц довольно небольшая голова, а в нижней части шеи имеется вырост похожий на мешок, который птица может раздувать до 30 см в диаметре. Считалось, что там марабу хранит пищу, но эта теория не получила подтверждения и скорее всего он используется только в брачных играх и во время отдыха, т.к. птица кладет голову на этот мешок. Голова и шея птицы полностью лысые, что связано с рационом ее питания (аист копается в падали, так сказать «с головой погружаясь в процесс»), а перья всегда должны быть чистыми и не пачкаться подгнившей пищей. Вообще марабу очень большие чистоплюи, не смотря на то, чем и как они питаются. Так, если кусок пищи испачкан, то птица не будет его есть пока не помоет в воде

Где живут?

Обитают марабу в Африке и Азии, немного в Северной Америке. Предпочитают открытые пространства, где проще увидеть свой обед (дохлую тушку какого-нибудь животного, на которой можно попировать). Обычно это саванны, берега водоемов и прочие степи. В лесах и пустынях этих красавцев вы не встретите, потому что в лесах им негде развернуться, а в пустыне найти что-то съедобное просто затруднительно. Эти аисты могут подниматься на высоту до 4 км и выискивать чем поживиться на больших пространствах.

Марабу абсолютно отбитые и никого не боятся, даже человека, поэтому могут бомжевать на всяких помойках, и искать чем поживиться в жилой застройке. Обычно живут небольшими колониями, поскольку, как и все аисты, являются социальными животными.

Африканский марабу

Самый жирненький из своих собратьев, может достигать 9 кг чистого веса, размах крыльев больше 3 м, и клюв у него здоровенный, почти под 40 см. Видок у него, конечно, такой себе: у этих аистов на шее и голове есть редкие «волоски» перьев, а кожа розовая с черными пятнами и роговыми щитками на передней части головы, а глаза их имеют темную радужку, за что местные считают взгляд этих птиц демоническим (короче, выглядит он как какой-то жуткий, инфернальный дед). Особенно в сочетании с пуховым «воротником» на плечах как у Киркорова – это вообще блеск! Именно эти ребята самые многочисленные и они бомжуют по африканским помойкам. Они могут даже тусоваться в смешанных колониях с пеликанами, которым такие соседи почему-то не в напряг.

Индийский марабу

Эти парни разбросаны мелким слоем от Индии до Малайского архипелага. Они имеют более скромные размеры, если сравнивать с их африканскими товарищами. Вес до 8 кг, размах крыльев до 2.5 м. Они занесены в Красную книгу, потому что их гнездовья часто разоряют, лишают их насиженных мест, осушают болота, собирают их яйца и обрабатывают землид пестицидами (ох уж эти индусы со своими песнями и слонами. Не сожрут, так поломают).

Яванский марабу

Самый скромный представитель из всех марабу. Не больше 120 см в высоту, с размахом крыльев до 2,1 м, кожаный мешок на шее отсутствует. Живет он от Индии и Китая до острова Ява. Больше всего уважает мангровые побережья, болота, озера и заливные луга. Тоже находится на грани стремительного исчезновения, в основном из-за уничтожения среды обитания, а близость людей не дает им нормально размножаться, вызывая беспокойство (вы же тоже не можете, когда кто-то смотрит?).

Этот с людьми не дружит, поэтому не бомжует по мусоркам, в отличии от его более крупные собратьев. Живут они в основном по одному, и только в период размножения сбиваются в кучки.

Как живут, как кушают?

Марабу ведут дневной образ жизни. Они взлетают и парят вокруг своего гнезда в поисках дохлой тушки. После обнаружения птица вспарывает трупу брюхо и запускает в него голову, начинает там шебуршить в поисках вкусненьких внутренностей. Кормиться на трупе могут несколько птиц из стаи, защищая добычу от любых конкурентов.

Могут легко ворваться в разборки с гиенами и шакалами. Раскидывают любых неприятелей как грязные тряпки, орудуя мощным клювом (вообще они смотрятся очень опасно: здоровенная чертила машет крыльями и пытается разбить тебе голову клювом, размером с руку. Никому не нужны такие проблемы).

Если никакого гнилья вокруг нет, а кушать хочется, то могут забить какую-нибудь небольшую зверушку или птицу ударом клюва, после чего трапезничают. Крупные аисты легко забивает фламинго или утку. В сутки им нужно схомячить не меньше 1 кг еды, поэтому не брезгую ничем: детеныши животных, ящерки, рыба, лягушки, яйца, а еще, как настоящие гопники, могут отжать добычу у более мелких хищников.

Могут жрать труп вместе с грифами, хотя и являются соперниками друг другу (грифы тоже тащатся от всякой мертвечины). Но гриф, не будь дураком, сначала разрывает найденную тушу, а потом марабу приступает к трапезе после него. Такая компания может оставить от туши какой-нибудь антилопы только голые кости. За раз аист может заглотить шмат мяса весом до 600 граммов.

Яванские марабу могут рыбачить, запустив открытый клюв в воду. Как только рыба касается клюва, он захлопывается, а рыба потом проглатывается.

Несмотря на то, что марабу бомжи и падальщики, а люди питают к ним отвращение за их аморальный образ жизни и потрясающую внешность, они являются очень полезными. Марабу – настоящие санитары всего и вся, где бы они ни жили. Они предотвращают эпидемии, поедая трупы, подчищают помойки и сточные канавы, трескают отбросы у скотобоен. Так что, для человека аист не опасен, а наоборот – полезен со всех сторон.

Свадьба, размножение и жизнь после этого

К возрасту 4-5 лет у марабу наступает половая зрелость, после чего они начинают свои брачные игрища. Обычно все это происходит в сезон дождей, а птенцы вылупляются в засуху. Почему все так? Очень просто: в засуху дохнет куча зверья, а значит будет чем кормить детишек.

У этих птах, кстати, самец выбирает себе пару, а не наоборот. К самцу подходит несколько самок и начинают демонстрировать свою красоту (ну что там, попой вертят перед ним, надевают платье с вырезом, клюв помадой мажут, или это не про аистов?). Как бы то ни было, самая настойчивая получает своего красавца, и они уходят в закат, раздувая шейные мешки и поют песни. Кстати, пением это все назвать очень сложно, ведь у этих пернатых нет голосовых связок, поэтому их трели скорее напоминают что-то среднее между мычанием, свистом и воем (звучит страшно, если бы они еще ночью исполняли свои концерты, то можно было бы заработать инсульт). Так они отпугивают от себя непрошенных зверей и птиц.

Марабу селятся по нескольку пар на одном дереве, порядка пяти гнезд диаметром 1 м на верхушках высоких деревьев, не менее 5 м в высоту. Могут использовать и прошлогодние гнезда, но обычно строят свое из веток и листьев. В него откладывают 2-3 яйца и высиживают их до месяца.

Через три месяца птенцы покрываются перьями, а на четвертый учатся летать и уже пробуют кушать вместе с родителями. Полностью самостоятельными птенцы становятся через год, а до этого времени родители усиленно кормят своих дитяток и оберегают от всех напастей.

Живут аисты около 25 лет, а некоторые доживают и до 33 лет (таких награждают терновым венком и… нет, это опять не про аистов). Естественных врагов у них нет, и не смотря на специфические предпочтения в еде, у марабу просто отменное здоровье (он бы и тебя пережил, в таких-то условиях жизни).

Что-нибудь интересное

Мусульмане считают, что марабу символизирует мудрость и очень их уважают. Есть мнение, что именно они дали птичке такое название, что происходит от «мрабут» - «мусульманский богослов».

В Африке на марабу охотятся из-за красивых перьев, а в Европе пух используют в полиции для нанесения порошка для обнаружения отпечатков пальцев.

За надменный походняк марабу еще называют птицей-адъютантом.

Еще одно название птицы – гробовщик (не трудно догадаться почему).

Марабу часто гадят себя на ноги и так ходят, считается, что это нужно для регулировки температуры тела.

В Ленинградском зоопарке марабу прожил 37 лет.

Несмотря на специфическую внешность, марабу является важным звеном в экосистеме. Птица позволяет снизить риск заболеваемости в регионе обитания, очистить окружающую среду, что очень важно для жарких стран.

А на сегодня это все. Надеюсь было интересно, а птичка вам понравилась. О чем писать дальше я пока не решил, но обязательно что-нибудь придумаю. Если вы узнаете из моей писанины что-то новое, то для меня это уже награда.

Всем спасибо, все свободны!

Всем привет, мои орнитологи! Давайте немного уйдем от всякой жести, дичи, глистов и меда из трупов, и посмотрим на птичек, они же так успокаивают. Правда, по названию, вы, наверное, поняли, что птичка все же не такая милая, как кажется на первый взгляд. Этот маленький кровожадный маньяк может дать фору многим, на первый взгляд, жутким насекомым. Ну, что, полетели смотреть?

Начнем, как всегда, с информационной вставки

Сорокопут серый, или большой (лат. Lanius excubitor). Длина тела 23–38 см (с хвостом), размах крыльев — 35–39 см, вес 60–80 г. Населяет огромные территории в Евразии и Северной Америке, образует ряд подвидов.

Крупный сорокопут размером с дрозда-рябинника, с большой головой, короткими закруглёнными крыльями и достаточно длинным ступенчатым хвостом. Верх чаще всего пепельно-серый, щёки и подбородок, а также малозаметная узкая полоска над глазом белые. Через глаз от основания клюва до кроющих уха проходит широкая чёрная полоса, образуя подобие «маски». Плечевые белые или белёсые, крылья чёрные со светлым полем, образованным белыми основаниями первостепенных маховых. Хвост округлый, чёрный с белыми каёмками. Низ белёсый, более тёмный на груди. Клюв достаточно массивный, чёрный со светлым основанием, имеет более длинное загнутое крючком надклювье. Самцы и самки имеют схожие размеры и в полевых условиях трудноотличимы.

Серый сорокопут занесен в Красную книгу РФ, однако в целом состояние вида не вызывает беспокойства (так что этот кровожадный маньяк еще и под защитой государства).

Вот они, красавцы

Как живут и плодятся?

В выращивании потомства участвуют оба родителя. Самец выбирает место для гнезда, закладывает «первый камень» (пару веточек), а дальше самка строит гнездо сама, так как ей нравится, и не подпускает к этому делу самца (потому что «не ему же тут с детьми целыми днями сидеть»). От откладки яиц до вылупливания птенцов проходит около двух недель. В это время самка сидит в гнезде, а самец занимается охраной и добычей пропитания. Еще через 3 недели птенцы учатся летать и покидают гнездо, но еще несколько месяцев семья держится вместе, и родители периодически подкармливают молодежь (все как у людей, да?).

С наступлением зимы сорокопуты из северной части ареала обитания (а он простирается до полярного круга, а кое-где и дальше) улетают на юг, но не в тропики, а поближе — в малоснежные степи. Считается, что серые сорокопуты, живущие в средней полосе, смещаются на зиму к югу, а туда прилетают их сородичи с севера. Однако, зимовка серых сорокопутов была зафиксирована в Кроноцком биосферном заповеднике на Камчатке (там гейзеры, тепло и сытно, чего улетать?), севернее которого этих птиц вообще быть не должно. Видимо, в каждой популяции находятся отдельные особи, которые вообще никуда не улетают и остаются на насиженных местах.

Судя по внешнему виду и поведению зимующих серых сорокопутов, они чувствуют себя прекрасно: явно не голодают и не бедствуют, а их песню можно услышать даже в середине января.

Гнездятся

Так что там про охоту?

Если бы не размер, сорокопута можно спутать с самкой снегиря, но ястребиный клюв как бы намекает, что снегири тут рядом не летали. Серый сорокопут стал настоящим безжалостным хищником, не смотря на свои скромные размеры. В основном он охотится на лягушек, ящериц, грызунов и других птиц, хотя крупными насекомыми он тоже не брезгует (был бы он покрупнее, и тебя бы съел).

То, что сорокопут небольшой, играет ему на руку - мелкие птицы не воспринимают его как хищника (и это их фатальная ошибка). Он может сесть среди стаи воробьев и спокойно выхаживать среди них, выискивая птичку потолще, да посочнее (как жуткий мясник в коровнике), а потом он нападает. Его любимая тактика охоты: сидеть на дереве и высматривать жертву, а когда она выбрана, сорокопут резко пикирует на нее, если добыча отбегает, или птица промахивается, то он бежит за ней по земле (с топором в руках и злобно хохоча).

Птиц охотник может преследовать и в воздухе, на короткой дистанции ему хватает скорости догнать воробья или синицу (птичку жалко )-; ). Сорокопут на столько входит в боевой раж (как настоящий берсеркер), что может выхватить перепуганную добычу даже из рук человека, если та каким-то образом у него оказалась. Когда добыча поймана, сорокопут ее убивает и уносит в когтях (как настоящий орел) на свой «кормовой столб» для разделки добычи (ну натуральный мясник).

Чаще всего таким местом служит куст либо дерево с крупными колючками или многочисленными и прочными короткими веточками. Хищник нанизывает добычу на шип или сучок (иногда заклинивает в развилке ветвей) и приступает к ее планомерной разделке (Влад Цепеш «Колосажатель» в птичьем обличии). Так действуют все представители рода сорокопутов, и именно за это они получили свое родовое имя Lanius — «мясник» (ну там правда: кровь, кишки, рас**дорасило, короче есть на что посмотреть).

Есть несколько версий почему кровожадная птичка так обращается со своей добычей.

По одной из версий, сорокопут таким образом делает запасы на черный день. В голодные времена от насаженной на шипы мышки остается только вылизанная шкурка, а во времена изобилия, деревья во владениях сорокопута могут быть усыпаны нанизанными на их ветви десятками полусъеденных трупов разных животных (прямо карды из какого-то мрачного фэнтези, не иначе).

По другой версии, птичке так проще разделывать свою добычу. Сам хищник небольшой и легкий, ему бывает сложно вспороть шкуру грызуна, или оторвать жабе ногу, а когда она зафиксирована на шипах, это становится намного удобней (как на разделочном столе орудовать топором - одно удовольствие). А развешанные на деревьях трупы – просто издержки хищнического азарта птички, вообще многие хищники убивают больше, чем могут сожрать, вот трупы и болтаются.

(Просто потому, что они больные на голову кровожадные маньяки, например, как вам такая версия? Техасская резня бензопилой и все такое)

Есть мнение, что куча трофеев на ветвях – своеобразные учебные пособия, на которых взрослые птицы учат молодых. И в самом деле, молодые птицы сначала только прижимают добычу к сучкам и шипам, а только с возрастом учатся ее виртуозно насаживать на пики (они с детства такие, все нормально).

Кормятся

Большие собственники

А еще сорокопуты не терпят конкуренции на своей территории, поэтому они выгоняют с нее всех хищников крупнее себя (мелкие рассматриваются как корм: их надо беречь). Как? Они знатные тролли птичьего мира. Часть слова «сорокопут» происходит о славянского «пудити» - «гнать», а латинское видовое имя сорокопута excubitor означает «страж», «часовой» (и птичка оправдывает их все сполна). Например, сорокопут может по приколу согнать с ветки спящую днем сову, или начать кричать с ветки, когда видит крадущегося хищника, тем самым спугивая его добычу. Сорокопуты даже осмеливаются дразнить ястребов и соколов (ребята ходят по краю, но цель оправдывает средства). Так или иначе, сорокопуты выпроваживают со своей земли всех, кто представляет им конкуренцию, и другие хищники уходят туда, где им никто не мешает.

Вот такая интересная птичка живет у вас по соседству, развешивает на ветках трупы, жрет мясо, гонят всяких сов, а вы и не слышали про нее. Надеюсь, что вам было интересно узнать что-то новое. Если есть интерес к пернатым, которые не простые, а с особенностями, тогда можно будет оформить еще пару-тройку интересных постов, тем более, что у меня в списках уже есть парочка любопытных персонажей.

Всем спасибо, все свободны!

Всем привет, мои любители пощекотать себе нервы! Я же обещал вам, паразитов? Вот и они, паразиты, и вполне себе человечьи, от которых, кстати, можно даже играючи отъехать на больницу, а может и на кладбище. А самое интересное, что эту дрянь можно подцепить практически везде, и в нашей стране в том числе. Булочки напряглись? Это хорошо, пусть пока остаются напряженными, дальше будет еще интересней.

Эхинококкоз – разновидность глистной инвазии, возбудителем которой являются эхинококки, относящиеся к группе ленточных червей (цестод). Патология развивается в период течения личиночной стадии (онкосферы), и встречается практически по всему земному шару.

В России это заболевание можно встретить в Поволжье, Западной Сибири, Краснодарском регионе, на Дальнем Востоке. В регионах обитания эхинококков процент заболевания эхинококкозом составляет от 5 до 10%.

И как это подхватить?

Отличный вопрос, но я бы советовал вам это не подхватывать, а вообще, заразиться можно при контакте с шерстью домашних животных или скота. Чаще всего носителями этих паразитов являются собаки, но заражение может произойти не только по причине контакта с ними.

Например, проникновение эхинококков может произойти при употреблении немытых фруктов или овощей, сырого или плохо термически обработанного мяса, и даже при сборе урожая, а также при питье воды из загрязненных водоемов (хотя, если вы пьете воду из лужи, потом не удивляйтесь новым жильцам своего организма).

Помните, в статье про свиного цепня я писал, что нужно мыть руки, и все что тащите в рот? Так вот, не говорите потом, что я вас не предупреждал.

Кто виноват?

Возбудителем заболевания является эхинококк обыкновенный. Зрелые особи этого ленточного червя достигают 7 мм в длину и головку, на которой располагается 4 присоски, а также двойную корону, состоящую из 35-40 крючьев, шейку и от 2 до 6 члеников.

На личиночной стадии эхинококк продолжает расти и развиваться в человеческом организме. Этот процесс может занимать десятки лет, при этом человек на протяжении длительного периода времени может и не подозревать о наличии у себя опасного заболевания (может быть и вы не подозреваете пока?).

Главными переносчиками патологии являются представители семейства Псовых. Взрослые особи эхинококков выделяются вместе с калом, после чего расползаются по шерсти носителя. Промежуточными хозяевами являются овцы, коровы, козы. Они заражаются в случае поедания грязной травы. Вследствие этого человек тоже становится носителем при питье молока и употреблении мяса, сыра, сметаны (кажется, кто-то щас бутербродом поперхнулся).

А что с людьми?

Попадает эхинококк в кишечник. Под воздействием ферментов оболочка, в которой находится личинка червя, разрушается, и он выползает наружу. Эхинококк прикрепляется к стенкам слизистой кишечника, после чего, вместе с кровотоком, разносится по всему организму (и тут уже, как говорится, игра началась).

После проникновения и оседания личинка в тканях пораженного органа начинается так называемая пузырчатая стадия развития патологии. Пузырь, в котором находится зародыш эхинококка, внешне напоминает кисту, имеющую двухслойную оболочку. Со временем киста начинает расти – примерно на 1мм за месяц. Если болезнь своевременно не выявить, с годами киста может приобрести огромные размеры (с голову ребенка, например). Внутри нее содержится жидкость, в ней плавают пузырьки меньших размеров. Мелкие пузырьки способны формироваться снаружи оболочки пузыря и достигать количества в 1000.

Симптомы эхинококкоза проявляются под воздействием кист на слизистые оболочки органов, в которых они располагаются. В процессе жизнедеятельности эхинококки выделяют токсические вещества, как следствие, развиваются аллергические реакции и проявляются признаки интоксикации организма (может у вас сыпь где-то, нос чешется, глаза слезятся, вдруг это оно?)

В особо тяжелых случаях возможен даже анафилактический шок, поскольку при отсутствии лечения оболочка с личинками эхинококков разрывается, а ее содержимое вытекает в брюшную или плевральную полость (если вас зальет таким бульоном, то можно и отъехать, подумайте над этим). Но даже если этого не произойдет, киста будет увеличиваться, оказывая давление на орган, на котором она расположена, а это нарушение его функций, что представляет серьезную угрозу для здоровья.

Иногда киста способна переходить в стадию абсцедирования, когда в ней накапливается гной (а ведь она тоже может лопнуть, и залить все гноем). Крайне редко возможна самоликвидация эхинококков, что приводит к выздоровлению без медицинского вмешательства.

Течение болезни можно разделить на стадии:

Бессимптомную, которая длится с момента заражения и до образования кисты небольших размеров.

Легкую, когда первые тревожные симптомы только начинают проявляться: дискомфорт или мало ощутимая боль в области пораженного органа (тут уже надо начинать задумываться, а может что-то не так?).

На стадии средней тяжести болезнь игнорировать становится невозможно (вы точно захотите сходить ко врачу, если мозг еще работает).

При тяжелом течении эхинококкоза происходит развитие различных осложнений заболевания (там уже все совсем плохо).

Желчевыводящие пути

Эхинококкоз часто поражает желчный пузырь, а через некоторое время и желчевыводящие пути. Киста крупных размеров способна разрываться в полости желчных протоков, вследствие чего развивается печеночная колика. Это сопровождается приступами: тошноты, рвоты, болей в правом подреберье.

Эхинококкоз желчного пузыря часто приводит к развитию желтухи, нарушению стула, обострению хронического холангита с лихорадкой и ознобом. Возможна закупорка желчных протоков. Заболевание часто заканчивается летальным исходом, поэтому лечение, в основном, проводится посредством хирургического вмешательства.

Печень

Локализуются кисты в правой доле печени. Сначала появляется ощущение давления и дискомфорта в эпигастрии и в правом подреберье. При нагноении пузыря вызывает появление симптоматики абсцесса печени, вскрытие которого способно приводить к гнойному плевриту или перитониту. Если нарыв прорвется в желчные пути, возможно развитие гнойного холангита.

При разрыве инфицированного пузыря возникают тяжелые аллергические реакции. Иногда происходит развитие анафилактического шока (от этого можно запросто отъехать, кстати).

Почки

Поражается корковое вещество, где личинка прикрепляется и образует эхинококковую кисту. Чаще всего страдает левая почка. Появляется общее недомогание, возникают симптомы интоксикации организма. Человек быстро утомляется, ощущает постоянную слабость и усталость, теряет аппетит и вес.

По мере роста кисты возникают: постоянная тупая боль в подреберье со стороны пораженной почки, развитие почечной колики, лихорадка, возникновение кожного зуда без сыпи, эозинофилия крови. В моче могут появляться примеси крови, возможно обострение пиелонефрита (если писаешь кровью, то это верный признак того, что пора ко врачу, надеюсь, что это очевидно). Может развиваться задержка мочеиспускания, а при самопроизвольном вскрытии гнойника в почечные ткани – лейкоцитурия. Лечение данного вида эхинококкоза требует хирургического вмешательства.

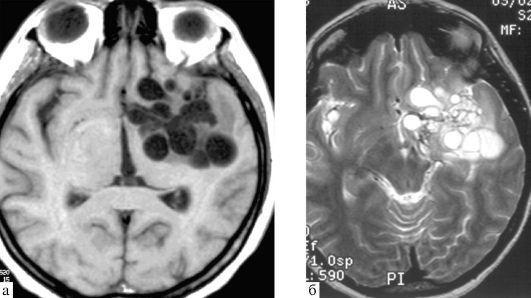

Мозг

Мозговой эхинококкоз приводит к образованию уплотнений, состоящих из соединительных тканей мозга вокруг эхинококка, развитию воспалений, возникновению очагов размягчения и кровоизлияний в мозг (с мозгами лучше не шутить вообще, если все еще в состоянии ими пользоваться).

Воспалительный процесс может вызывать изменения в мозговых оболочках в месте расположения эхинококкового пузыря, диаметр которого может достигать 3 см.

Среди признаков болезни: развитие гипертензионного синдрома, сопровождающегося головными болями, тошнотой, вертиго, приступами эпилепсии. У некоторых людей наблюдаются нарушения психо-эмоционального состояния, что приводит к слабоумию, бреду и депрессии.

Если заболевание спровоцировало образование солитарной кисты, удаляют ее хирургическим путем.

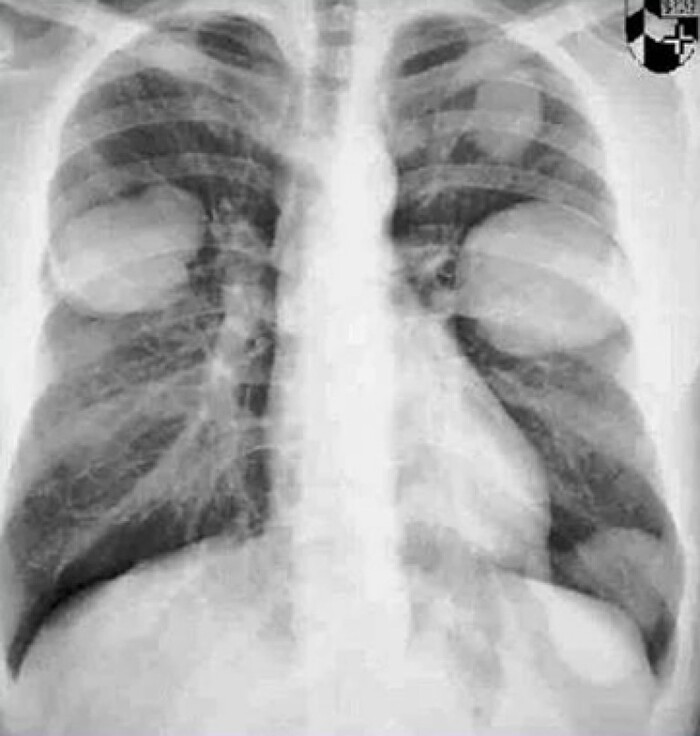

Легкие

Когда киста в легком растет, у больного возникает кашель, иногда с примесью крови, появляются боли в груди и одышка (опять же, если кашляешь кровью, то не стоит думать, что оно как-то само пройдет). Если киста крупная, грудная клетка начинает деформироваться.

При прорыве кисты возникает кашель, во время которого выделяется обильное количество мокроты средней густоты, иногда с примесью крови, дыхание становится тяжелым, не хватает воздуха.

Иногда киста прорывает в плевральную полость, тогда возникает острая боль в груди, озноб, дрожь по телу, высокая температура. В крайне тяжелых случаях развивается анафилактический шок. На ранних стадиях проводится медикаментозная терапия, на поздних – выполняется оперативное вмешательство.

Оно уже во мне?

Диагностика тут довольно серьезная, и с этим лучше не затягивать (сами понимаете почему, да?). Проводятся следующие диагностические мероприятия:

ОАК на выявление уровня эозинофилов и ускорения СОЭ (кровь из пальчика берут).

Биохимический анализ крови (а это уже из вены) показывает соотношение кровяных белков, выявляет уровень альбумина и протромбина (снижены при эхинококкозе), а также гамма-глобулинов (уровень увеличен).

Бакпосев мочи и мокроты на выявление патогенной микрофлоры.

Проба Касони – вид аллерготеста, положительный результат которого указывает на наличие эхинококковой инфекции.

Иммунологические тесты – РНГА, ИФА, РФА, с помощью которых определяются антигены эхинококка и антитела к нему.

УЗИ, с помощью которого выявляется эхинококкоз печени и почек.

Компьютерная томография.

МРТ.

Рентгенография.

Часто болезнь выявляется случайно, во время флюорографии или исследований на предмет наличия других заболеваний (так что не пренебрегайте походами в поликлинику, если чувствуете, что что-то не так внутри).

Как это вылечить?

Самостоятельно – никак. Бегите в больницу. А уже там основными методами терапии являются:

Операция по удалению кист для восстановления функций пораженного органа. Если все не так страшно, тогда выполняется вскрытие пузыря, удаление его содержимого и обработка антисептическими препаратами.

Если операция невозможна, тогда используют препарат Албендазол, при необходимости препарат может быть заменен Мебендазолом. Антипаразитарная терапия проводится и после хирургического вмешательства (не нужно жрать таблетки, если вам их никто не назначал, пожалуйста).

Симптоматическое лечение с применением противоаллергических средств, гепатопротекторов, противокашлевых препаратов и др.

А чтобы оно в меня не залезло?

Для профилактики необходимо:

Наблюдение у врача и прохождение профилактических обследований на протяжении 10 лет.

Немедленная госпитализация людей, работающих в аграрной сфере, при наличии симптоматики глистной инвазии.

Учет и тщательное обследование домашних собак на наличие гельминтоза. При выявлении таковых проводить необходимую терапию.

Тщательная регуляция популяций бродячих собак.

Контроль качества мяса и мясных изделий.

После прохождения курса терапии пациент должен находиться на диспансерном учете от 8 до 10 лет.

Ну вот и все. Теперь на одну фобию у вас стало больше, поздравляю! А если серьезно, то соблюдение элементарной гигиены уже позволит вам не подцепить всякую дрянь, на которую богат наш прекрасный мир.

Как всегда, надеюсь, что было интересно и познавательно. В этот раз вышло довольно сухо, потому что я даже не знаю, куда тут можно было воткнуть свои тупые шутеечки. Если нравится эта тема, тогда я продолжу искать для вас новые фобии.

Всем спасибо, все свободны!