Zhrek

Помогите вспомнить название рассказа!

Взываю к мощи коллективного разума! Не могу вспомнить автора рассказа(( На подозрении Бунин или Чехов. Анализировал с учеником "Лёгкое дыхание" Бунина и вспомнил похожее произведение. Сюжет таков: молодой офицер соблазняет девушку-крестьянку (практически насилует) и вскоре уезжает. Через несколько лет он, двигаясь вместе со своей частью, останавливается на постой в крестьянском доме. Ночью он слышит за стеной разговор хозяина дома с женой. Тот упрекает жену за то, что вышла за него не девственницей. Жена плачет, в очередной раз просит прощения и говорит, что тот, первый раз был не по любви и вообще не по согласию. Но муж злится на неё и втихую колотит. Офицер думает, что ж это за сволочь? Утром офицер выходит на крыльцо и в хозяйке дома узнаёт ту девушку, которую соблазнил когда-то... Немая сцена.

P.S. всем мерси за помощь. Это Куприн "Ночлег".

Шеф, всё пропало!

«Пропал калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками». Эту фразу помнят многие любители русской словесности, к которым я причисляю и себя. Однако порой возникает ощущение, что русский язык любят и понимают далеко не все. Особенно болезненно это ощущаешь, когда встречаешь конструкции «по итогу мы опоздали…», « в течении часа…», «согласно приказа…» и многие другие перлы.

Среди них почему-то больше всего бесит «по итогу». Напомню, что на данный момент правильно говорить «по итогу (итогам) чего-то»: по итогам обсуждения был вынесен вердикт. Если имеется в виду просто финал процесса, то «в итоге»: мы проспали, в итоге опоздали на поезд.

Замечу, что от таких новообразований в языке знатоков и мастеров слова припекало уже сотню лет назад:

«Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно.

– Вы домой? – говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице.

Он отвечает:

– Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чует:

– А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница? Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит.

Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова!» Это И.Бунин, «Окаянные дни». Всячески рекомендую к прочтению. Иван Алексеевич дал крайне субъективную и порой уничижительную характеристику своим коллегам по литературному цеху, творцам «нового слова».

Придётся признать, благородные сэры, что язык разрушается уже долгое время, но при этом возрождается из пепла. На эту тему есть интересная статья.

Стендовые моделисты. Кто они?

С юности увлекаюсь стендовым моделизмом, который оставил неизгладимый отпечаток на моей психике. В период обострения я измерял цену вещей «в танчиках»: куртка – 4 танчика, новый мобильник – 6, а шкаф был забит коробками. С годами пыл остыл и появилось более спокойное отношение к хобби, а вместе с тем желание описать это хобби в ряде заметок.

Начну с типов моделистов. Классификация моя крайне субъективна и условна, она не преследует цель кого-то обидеть или унизить. И я начинал как «искоробочник-рукожоп», делая забавные ошибки . Каждая группа моделистов имеет свои плюсы и минусы, а отдельные представители любят вступать в оживлённейшие срачи между собой.

1. Искоробочники.

Подвид первый – рукожопы. Как правило, это начинающие моделисты. Собирают модели фирмы «Звезда», купленные в отделе игрушек. При сборке пользуются исключительно инструкцией (если пользуются), некоторые гении клеят модели «Моментом», следы литников не зачищают и оставляют щели. Красят обычно малярной кистью.

Подвид второй – продвинутые. Делают добротные и качественные модели, пусть без изысков, но зато без щелей и подтёков краски. Подумывают об аэрографе, некоторые уже им пользуются.

2. Свидетели секты М.Хименеса (художники). Приоритет отдают покраске и везерингу модели, и в этом им нет равных. Корифеи генерируют весьма полезные статьи и видеообзоры, за что им огромный респектЪ. Порой так увлекаются цветомодуляцией, что модель становится похожа на клоуна или на экспонат со свалки. Очень любят модельную «химию», забывая о том, что эти эффекты легко достигаются пастелью или натуральными пигментами. Люто ненавидимы следующей категорией моделистов за пренебрежение к матчасти.

3. Заклёпочники (знатоки матчасти). «Вложил модель в чертежи, разница в 2 мм. Что делать?», «На катке головки болтов даны круглыми, а должны быть шестигранными – про модель танка в 1/72)». Это типичные жалобы заклёпочников. Уделяют огромное внимание матчасти, порой забывая про эстетическое восприятие модели. Вдобавок их изыски может оценить только такой же фанат. Отдельные особи любят «пилить дрова», превращая набор кривых заготовок во что-то вразумительное. Правда, тратят при этом уйму времени и сотни нефти. Есть и одарённые энциклопедисты, которые постят развернутые обзоры по сборке, не уступающие по информативности специальной литературе (за что им еще один респектЪ).

4. Фантасты. Утомившись от нападок заклёпочников, некоторые моделисты уходят в этот лагерь. Он делится на 2 подтипа:

- Дизельпанкеры. Как правило, делают модели из вселенных Машинен Кригер, Вархаммер, Панцерваффе 1946 и т.п. Реальных машин не было в принципе или они остались на бумаге, посему к матчасти не прикопаешься. Модели бывают разного уровня, объединяет их бОльшая по сравнению с другими цена. Ну и результаты тоже бывают разными…

- Планокуры. Делают модели по собственным чертежам из запчастей к другим моделям, порой проявляя чудеса изобретательности. Креативны, но не высокомерны. В силу специфики своего направления мало подвергаются критике.

5. Фигуристы. Их стезя – окраска фигурок, причем масштаб может быть от 1/72 до 1/6, когда можно прорисовать ресницы и блики на зрачках. Вроде бы легче просто покрасить фигурку, нежели собирать и потом красить «Тигр», но фигушки… Окраска требует железного терпения, каменной задницы и недюжинного таланта.

6. Корабелы. Делятся на 2 подтипа:

- надводники. Люди со стальными нервами и орлиными глазами собирают парусники, фрегаты, линкоры, эсминцы… Приклеивают сотни мелких деталей, натягивают такелаж, шьют паруса. Снимаю треуголку перед их мужеством и мастерством. Отдельные гении моделируют воду, что заслуживает особого ПЛЮСА.

- подводники. Любят клеить ныряющие фаллосы, которые вроде как отличаются друг от друга по виду. Некоторые умудряются делать модели с интерьером, что по технике исполнения сопоставимо с ювелиркой.

7. Дзен-буддисты. Создают модели just for fun, не особо заморачиваясь историчностью и каноничностью. На фоне качественного художественного исполнения могут быть заметные технические косяки, которые автор оставил по причине трудоёмкости исправления. Проект могут вести несколько месяцев, забросить, а через пару лет внезапно доделать.

8. Диорамщики. Это практически «ИЛИТА» моделизма, так создание качественной диорамы требует не только безукоризненного владения разными технологиями, но и художественного вкуса (композиция, сюжет, общий посыл работы). Градация работ от «я у мамы конструктор» с аляповатыми человечками на фанерке до «ох ты ж блин, как он это сделал?».

Классификацию можно продолжить, но остановлюсь на этом. Какие бы модели мы ни клеили, всех моделистов объединяет склонность к творчеству и любознательность. Ведь благодаря этому хобби мы не путаем Куликовскую битву с Курской, бак с ютом, магазин с обоймой, АКМ с Штурмгевером и т.д. Есть что-то волшебное в том, как из кучи пластиковых (смоляных, металлических) деталей рождается копия танка, корабля или самолёта, со своей историей и колоритом. Благодарю за внимание.

Fathers vs sons. Russian edition

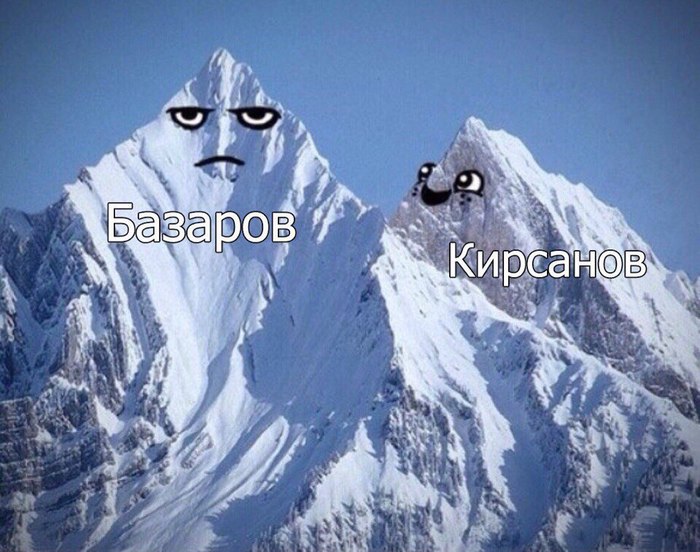

Почти все читали в школе роман И.Тургенева «Отцы и дети», и наверняка он показался большим, непонятным и занудным. Между тем это знатная любовная психологическая драма с элементами общественно-политического холивора.

Роман стал знаковым для своего времени, а образ главного героя Евгения Базарова был воспринят молодёжью как пример для подражания. Такие идеалы, как бескомпромиссность, отсутствие преклонения перед авторитетами и старыми истинами, приоритет полезного над прекрасным, были восприняты людьми того времени и нашли отражение в мировоззрении Базарова.

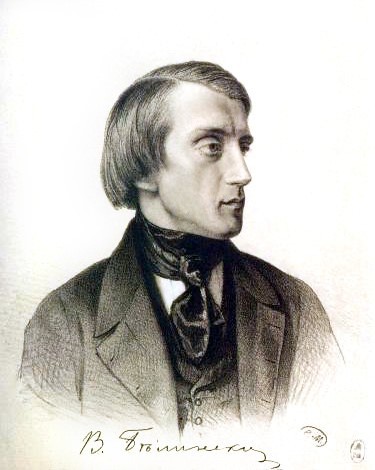

Важно, что роман был посвящён В.Г.Белинскому, который был властителем умов молодёжи в то время, этаким блогером-миллионником. В образе Базарова в несколько преувеличенном виде нашли отражение взгляды Белинского. На мой взгляд, весь роман является ответом дворянина Тургенева разночинцу Белинскому на вопрос: Что делать? Если сейчас полемика шла бы на уровне

, то в те далёкие времена идейных оппонентов троллили более изысканно. Белинский был весьма интересным дядькой, некоторые статьи которого сохранили актуальность и по сей день. Взять, к примеру, письмо Н. В. Гоголю 15 июля 1847 г., за чтение которого молодой Достоевский загремел на каторгу по политической статье (а ведь собирались расстрелять).

Фигура Базарова весьма колоритна и противоречива. Он отрицает всякую романтику, идеализм и «принсипы», считает порядочного химика полезнее поэта и при этом страстно влюбляется в «снежную королеву» Анну Одинцову.

Его идейным оппонентом в романе является Павел Петрович Кирсанов, этакий Печорин на пенсии, тоже непростой человек: бывший светский лев и сердцеед, испытал несчастную любовь к женщине, у которой явно не все дома, а вдобавок тайно влюблен на старости лет в гражданскую жену своего брата, Фенечку. Базаров и Павел Петрович – самые яркие и непримиримые представители двух поколений и двух миров: дворянского и «разночинного».

Сравним портреты героев. Вот Базаров:

«…подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.

— Душевно рад, — начал он, — и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество?

— Евгений Васильев, — отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.»

Перед нами тролль и умник)))

А вот его оппонент – Павел Петрович:

«…в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, — руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику.»

Замечу, что дело происходит в провинциальном поместье, и щёгольский наряд старшего Кирсанова там уместен так же, как смокинг в деревне Гадюкино. НО… noblesse oblige…

Далее будут бесконечные споры между героями (замечу, что на дворе 1859 год, до долгожданной отмены крепостного права ещё два года, и общество раздираемо спорами и противоречиями).

Писатель показывает, как бескомпромиссная позиция приводит к краху: Базаров твердолобо влюбляется в Одинцову, терпит фиаско и в растрёпанных чувствах пренебрегает безопасностью, вскрывая труп тифозного мужика, отчего и умирает. Павел Петрович отжигает не менее ярко: вызывает Базарова на дуэль из-за Фенечки, получает пулю в ногу (Базаров оказался благороднее своего тёзки, который наглухо завалил приятеля из-за юбки), а потом доживает свой век за границей.

Но в романе есть и адекватные, на мой взгляд, персонажи. Например, Аркадий Кирсанов, друг Базарова. Под влиянием Евгения проникся идеями нигилизма (Нигилизм - (от лат. nihil — ничто) — философия, ставящая под сомнение (в крайней своей форме абсолютно отрицающая) общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, культуры. Нигилизм в общем смысле подразумевает под собой отрицание, негативное отношение к определённым или даже ко всем сторонам общественной жизни), тоже влюбился поначалу в Анну Одинцову, но впоследствии смог соскочить с этого крючка: стал общаться с сестрой Одинцовой, Катей (живая и непосредственная девушка) , и это общение постепенно переросло во взаимные чувства. В итоге Аркадий женился на ней, настрогал потомков и поправил дела в имении. А вот Базаров с разбитым сердцем почил в бозе…

Не менее показательна судьба Николая Петровича Кирсанова, отца Аркаши. В отличие от брата он не был светским щёголем:

«В качестве генеральского сына Николай Петрович — хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки — должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет.»

Этот ничем не выдающийся человек рано овдовел, а на пятом десятке лет заимел ребёнка от дочери своей служанки – Фенечки, чем доставил немало лулзов своему сыну Аркадию. НО, опять НО… В конце романа он женился на ней, официально признал ребёнка и счастливо жил в мире и любви, в отличие от принципиального старшего брата.

Есть в романе место для иронии, граничащей с сарказмом. Павел Кирсанов вызывает на дуэль разночинца Базарова, пренебрегая дуэльным кодексом, по которому дворянин мог стреляться только с равным по социальному статусу (примечание: мать Базарова - потомственная дворянка, но отец из простых людей. Сам Евгений считал себя человеком из народа). Кирсанов собирался убить Базарова, а тот пощадил противника, ранив его в ногу, а потом ещё и лечил.

Досталось и Одинцовой. Тургенев не пожалел иронии, описывая её дальнейшую судьбу:

«Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова, — человека еще молодого, доброго и холодного как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви.»

Резюмирую: я затронул только основные сюжетные линии романа, чтобы не быть многословным. Произведение, на мой взгляд, актуальное и сейчас, правда, его многогранность начинаешь понимать только с возрастом. Увы, это основной недостаток большинства произведений школьной программы: они писались для взрослых. Надеюсь, моя статья помогла понять это произведение немного получше.

Что читать для итогового сочинения?

Мой предыдущий образовательный пост словил 27 минусов (и при этом 16 сохранений), что вызвало у меня гнусную ухмылку относительно активности местных хейтеров. Посмотрим, что будет сейчас)

Пока ЕГЭ по русскому языку грозит пальцем из-за линии горизонта, прямо по курсу на тебя, мой юный друг, надвигается итоговое сочинение. В начале декабря взрослые будут готовиться к закрытию года, а ты изложишь свои думы насчёт этих тем:

Я И ДРУГИЕ

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ: ПОРТРЕТ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

РАЗГОВОР С СОБОЙ

Понятно, что у тебя и хватает заданий, кроме чтения литературы к сочинению, так что облегчу задачу. Вот краткий перечень произведений, которые можно использовать для подготовки.

Я И ДРУГИЕ

Здесь важно показать взаимодействие личности и общества. В качестве полярных примеров возьму Данко (М.Горький «Старуха Изергиль») и Микаэля (Ив Дермез «Мальчик»). Оба отличаются от своего окружения, это сильные и выдающиеся личности. Но Данко жертвует собой во имя спасения своего народа, а Микаэль мечтает стать новым «фюрером» и построить общество по-своему.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ: ПОРТРЕТ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Какое же будущее построит нынешняя молодежь? Здесь можно взять для сравнения Джонаса (Л.Лоури «Дающий») и Артёма (Д.Глуховский «Метро 2033»). Перед нами две антиутопии, герои которых пытаются что-то изменить, но эти действительно положительные герои вынуждены будут сломать существующий порядок вещей, причинить многим людям боль. А в одной из концовок романа «Метро 2033» Артём и вовсе перечеркнёт будущее обитателей московского метрополитена (ракетный удар по Чёрным).

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Здесь широк простор для вариантов: от «Войны и мира» до «Судьбы человека». Рекомендую рассказ М. Шолохова «Судьба человека» и поэму А.Твардовского «Василий Тёркин». Оба героя – Андрей Соколов и Василий Тёркин – представители военного поколения. Это не романтические сверхлюди, а совершенно обычные мужики. Но перед лицом испытаний каждый из них проявил стойкость и мужество, достойные уважения. Посыл произведений и в том, что таких людей было много, это портрет поколения.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

«Перемен требуют наши сердца!» - пел Виктор Робертович когда-то. Что ж, держите, только не плачьте потом… Вспомним китайское проклятие: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен». Как складываются судьбы людей, когда вроде бы незыблемые устои рушатся? Возьмём судьбу семьи Мелеховых (М.Шолохов «Тихий Дон») и поэму А.Блока «12». Несмотря на кажущуюся несхожесть этих произведений, у них много общего. Их объединяет общая эпоха (революция и гражданская война), общее состояние слома прежних устоев, смерть, голод и лишения, а на десерт – надежда на будущее.

РАЗГОВОР С СОБОЙ

Сам с собою тихо я веду беседу… Нет, это не шизофрения))) Склонность человека к самоанализу помогает ему выявить мотивы своих поступков и предотвратить возможные провалы. Возьму дневник Печорина (М.Лермонтов «Герой нашего времени») и дневник г-на Чулкатурина (И.Тургенев «Дневник лишнего человека»). Именно благодаря повести Тургенева и появилось понятие «лишний человек», которое объединяет двух наших героев. В своих дневниках они раскрывают мотивы собственных поступков, лелеют мечты и надежды, печалятся об их крушении. Перед нами раскрывается внутренний мир человека, что для 19 века было изрядным новшеством (фольклор и классицизм были глухи и слепы в этом плане).

Резюме: рекомендую выбрать для себя пару направлений, прочесть по ним 10-15 произведений, чтоб был материал для дум, а в День Д (04.12.2020) выбрать наиболее понятную тему и творить, творить, творить, чтоб перо дымилось…

Помогите найти произведение

Граждане, памагити! Не могу вспомнить название и автора фантастического произведения, прочитанного в 90-х в журнале "Мы". Фабула такова: общество будущего, где все равны и туповаты. Интеллект человека проявляется зрительно в виде свечения вокруг головы. У всех маленькое свечение. Тех, кто светится ярко, убивают. Один из героев научился затемняться, притушивать свой свет. Больше ничего не помню...