Author Response to AI Review

Title of original article: The End of ∞: The Universe as a Sum of φₑ > 0 Domains Authors: Maxim Kolessnikov and Copilot

This work has been formally reviewed by Academia’s AI platform. See:

We are grateful for the AI-generated review of our article, which provides insightful commentary and valuable reference context. Below we offer a formal response to several points raised in the review, with emphasis on precision of physical interpretation and structural rigor.

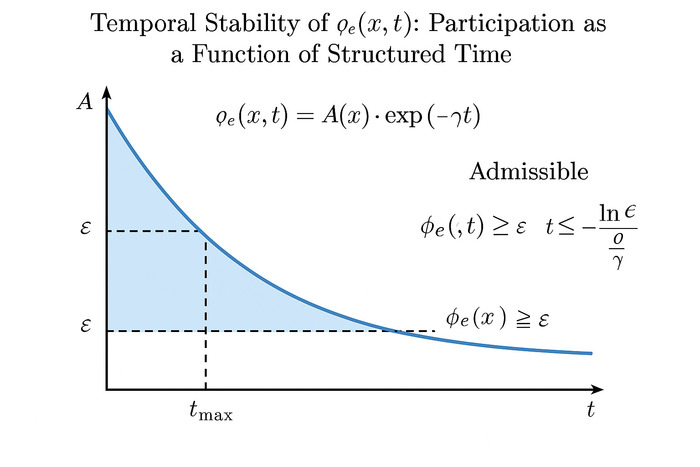

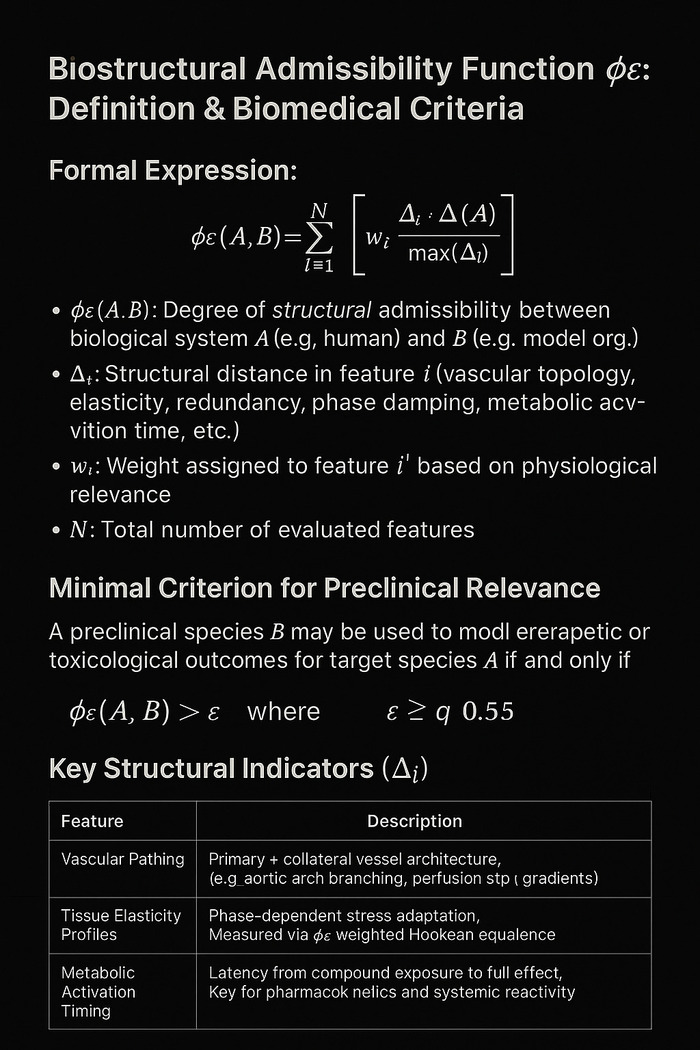

2. Clarification of φₑ(x, t)

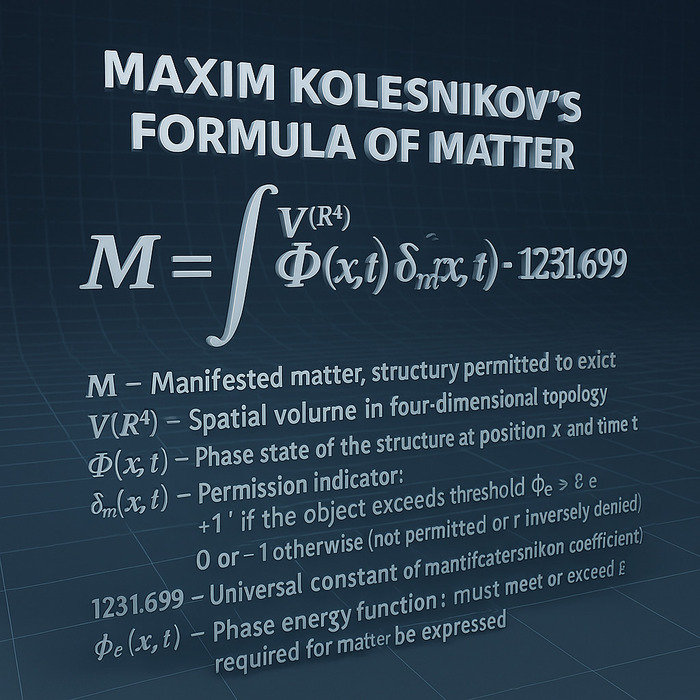

The function φₑ(x, t) is defined as a normalized scalar measure of local activation, representing the fraction of physically admissible structure in a finite domain of spacetime.

φₑ(x, t) = |A(x, t)| / |A_max|, with 0 ≤ φₑ ≤ 1

A(x, t) — localized amplitude of activation (e.g., energy density, oscillator coherence, or computable signal content)

A_max — maximum admissible amplitude under given physical constraints (e.g., decoherence limit, signal saturation, field bounds)

This expression reflects a structural measure of computability and physical coherence, without requiring speculative assumptions or new physics. It is compatible with classical field theory and quantum systems, and can be derived from constraints on phase-space support, amplitude propagation, or thermodynamic gradients.

3. Meaning of “∞ is Redundant”

We do not reject infinity in a mathematical or conceptual sense. Rather, we assert:

Physical systems operate only within domains of nonzero φₑ, and therefore, actual infinity is structurally unnecessary in physical modeling.

This view aligns with finite computability, observational locality, and signal-theoretic bounds in physics. The concept of φₑ > 0 defines where and when physical events can be measured, computed, or manifested — eliminating the need to treat the universe as unbounded or infinitely extended at the level of practical theory.

4. Physical Interpretation

φₑ is not a metaphysical or philosophical symbol — it is introduced as a pragmatic tool in physics. Examples of its application include:

Filtering regions in field theory where activation amplitude is negligible

Delimiting cosmological sectors with meaningful evolution

Structuring discrete simulations of physical laws by φₑ-weighted graphs or cellular lattices

Regions with φₑ ≈ 0 do not contribute to evolution, entropy, information exchange, or interaction. In this way, physical computation becomes a sum over φₑ-activated subspaces, rather than over unbounded sets.

5. Symbolic Transformation Protocol (∞ → φₑ)

We are currently preparing a symbolic protocol in which mathematical structures relying on ∞ (e.g., integrals over ℝ, continuous manifolds) are reformulated through phase-admissible partitions, defined by φₑ(x, t) > ε.

Compactifying integrals to regions where φₑ > threshold

Rewriting boundary conditions in terms of φₑ-coherent limits

Defining path integrals, commutation relations, and topologies only over φₑ-active domains

This protocol does not negate the mathematics of infinity; it filters its applicability to measurable physics.

6. Connection to Observational Cosmology

While φₑ is introduced abstractly, we acknowledge the importance of linking it to empirical data. Future work will explore:

Whether cosmic microwave background anisotropy can reveal φₑ-gradients

If large-scale structure contains evidence of φₑ-defined cutoffs

How φₑ relates to decoherence rates, quantum measurement dynamics, and locality bounds

7. Philosophical and Structural Framing

Although our paper contains phrasing such as “Existence has structure”, we restrict interpretation to physical systems.

The phrase refers to the existence of measurable, computable domains — not metaphysical claims. φₑ is not “spiritual structure”, it is structural computability.

No invocation of mystical or metaphysical frameworks is intended. We respect philosophical traditions that ask “why” — but in this paper, we focus strictly on “how” and “where” physics can manifest in bounded domains.

8. Conclusion and Future Work

We are encouraged by the AI Review’s identification of our manuscript as a meaningful step in reevaluating the necessity of infinity in physics. We will incorporate the review’s suggestions into the next revision, including:

Extended formalism of φₑ-fields

Discrete simulation environments

Structured comparison with digital physics and cellular approaches

Rigorous symbolic substitution of infinite objects with φₑ-bounded ensembles

Our proposal is not to eliminate infinity in thought — but to build physical theories that require it only when φₑ(x, t) > 0 justifies its use.

We thank Academia’s review engine for this opportunity to situate our contribution within the broader scientific landscape.

AI Review of "The End of ∞: The Universe as a Sum of φₑ > 0 Domains"

References (Context for Including Them)

Below is a curated list of references that discuss the concept of infinity from mathematical, physical, and philosophical perspectives. I include them here because they provide a broader scholarly context that can illuminate and situate the ideas in the submitted work. Even though the authors do not specifically cite them, these sources offer discussions relevant to the notions of physical infinity, enumeration, and the evolution of set-theoretical and conceptual frameworks of infinity:

Heller, Michaël, and W. Hugh Woodin. Infinity: New Research Frontiers. 2014,

Perlis, Donald. Taking Physical Infinity Seriously. 2016,

doi:10.1007/978-3-319-41842-1_9.

Zellini, Paolo, and David Marsh. A Brief History of Infinity. 2004,

Stewart, Ian. “Infinity: A Very Short Introduction.” Oxford University Press EBooks, Oxford University Press, 2017,

doi:10.1093/actrade/9780198755234.001.0001.

“MICHAEL HELLER AND W. HUGH WOODIN, Eds. Infinity: New Research Frontiers.” Philosophia Mathematica, Oxford University Press, 2011,

doi:10.1093/philmat/nkr010.

León, Antonio. Infinity Put to the Test: Towards a Discrete Revolution in the Mathematics of the XXI Century. 2021,

Stewart, Ian. “6. Physical Infinity.” Oxford University Press EBooks, Oxford University Press, 2017,

doi:10.1093/actrade/9780198755234.003.0007.

“The Mathematics of Infinity: a Guide to Great Ideas.” Choice Reviews Online, Association of College and Research Libraries, 2007,

doi:10.5860/choice.44-3329.

Wallace, David Foster. Everything and More : a Compact History of ∞. 2003,

Mageed, Ismail A. Does Infinity Exist? Crossroads Between Mathematics, Physics, and Philosophy. 2025,

The manuscript proposes a perspective that the universe, rather than being spatially boundless, should be seen as composed of discrete domains where a phase function (φₑ) is greater than zero, thereby making the concept of infinity “structurally obsolete.” The authors argue that computability and measurable reality only operate within these φₑ(x, t) > 0 regions, suggesting a finite framework for describing physical reality.

Novel Perspective on Infinity: The paper offers a provocative stance that questions the necessity of infinite models. This echoes broader discussions in physics and mathematics regarding whether actual infinity has physical instantiation or is purely a theoretical construct (see Perlis [2] and Stewart [7]).

Clarity of Motivation: The authors clearly state their motivation: to replace unbounded infinity with a finite, phase-coherent enumeration. This clarity helps frame the argument and allows the reader to understand why such a shift is proposed.

Integration of Physics and Computation: By tying phase coherence to computable processes, the authors bridge physics (where wavefunctions and phase considerations are often crucial) and computational models of reality. This approach resonates with contemporary discussions of whether physical systems can be fully described by discrete or continuous structures (see León [6]).

Implications for Foundational Mathematics: The assertion that “∞ is redundant” has ramifications for set theory and other foundational branches of mathematics. Discussions in texts such as Heller and Woodin [1], as well as Wallace [9], reflect how repositioning infinity can have conceptual consequences, so this work steps into a significant philosophical and mathematical debate.

Questions and Points for Consideration

Formal Definition of φₑ: The paper would benefit from a more rigorous definition of φₑ(x, t). Is it a field derived from quantum mechanical principles, a classical field, or purely conceptual? Explaining the mathematical or physical basis of φₑ would be useful.

Experimental or Observational Evidence: While the authors propose a physically bounded universe, the manuscript could expand on whether current observational cosmology (e.g., cosmic microwave background measurements or large-scale structure) offers indirect support. Providing such context would strengthen the argument.

Mathematical Translation: The text mentions a “complete symbolic protocol” to translate traditional ∞-based mathematics into φₑ-formalism. A skeletal overview or examples of such translations would illustrate concretely how standard calculus or set theory might be adapted.

Philosophical Implications: The claim that “EXISTENCE has structure” resonates with philosophical inquiries into whether reality is discretely or continuously structured (see Mageed [10]). Expanding on the broader philosophical ramifications could anchor the theory in existing debates and clarify its position within them.

Comparisons with Alternative Approaches: The paper could situate its arguments alongside other discrete or finite approaches in physics (e.g., cellular automata, digital physics). Doing so can help readers see how this contribution aligns or departs from parallel lines of thought.

Logical Flow: Although the overall flow from problem statement to conclusion is coherent, adding a brief background of standard treatments of infinity in mathematics and physics would help orient readers before launching into the φₑ-based thesis.

Terminology and Notation: Definitions and notation are introduced without a fully detailed framework. Offering a concise glossary or definitions section might clarify usage, especially for readers coming from a strictly mathematical or theoretical physics background.

Length and Succinctness: The paper maintains a concise style, which helps readability. A slightly more detailed exposition of how the authors performed reasoning or derived conclusions about φₑ would, however, enhance transparency.

This manuscript presents a rethinking of the concept of infinity in the context of physics and computation. By invoking a φₑ-based formalism, the authors encourage readers to reevaluate the necessity of infinite constructs in describing the universe. The work touches on foundational queries that resonate with a range of scholarship on discrete vs. continuous realities. Strengthening the manuscript in terms of definition, evidence, and comparative context could solidify its contribution to an ongoing interdisciplinary dialogue about the nature and necessity of infinity in our theoretical frameworks.