На этой неделе в некоторых регионах России ожидается аномальное тепло, дожди и первые весенние грозы. Эксперты Пермского Политеха рассказали, как и где формируются небесные искры, какие виды гигантских электрических зарядов существуют и что нельзя делать при встрече с шаровой молнией, что таит в себе запах «свежести» после осадков, в какие деревья чаще всего попадают разряды и почему говорить по телефону в непогоду плохая идея.

Как образуется молния? Простым языком о сложном явлении

Молния — это гигантский электрический разряд в атмосфере. Внутри облака капли воды, ледяные кристаллы и градины постоянно соударяются из-за восходящих и нисходящих потоков воздуха. В результате столкновений более крупные и тяжелые частицы приобретают отрицательный заряд и перемещаются в нижнюю часть облака, а более мелкие частицы с положительным зарядом поднимаются в верхнюю часть. Такое разделение зарядов и создает условия для возникновения будущих небесных искр. Чаще всего грозы формируются в условиях сильного дневного прогрева поверхности земли, когда влажный воздух быстро поднимается вверх и охлаждается, образуя мощные кучево-дождевые облака.

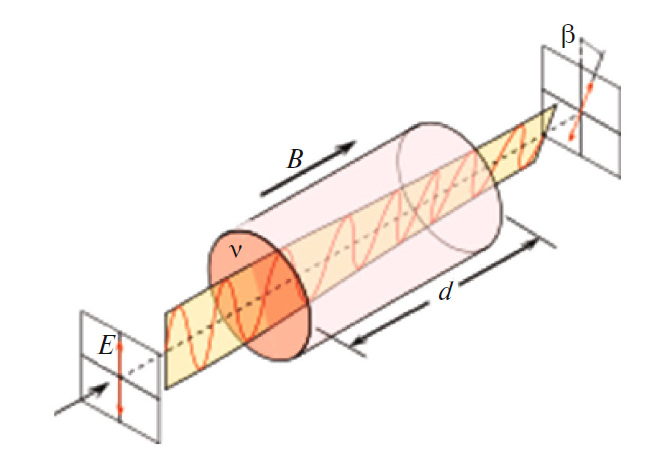

Когда разность потенциалов между разноименно заряженными частями облака или между облаком и землей достигает критического значения (миллионы вольт), происходит пробой воздуха — электрический разряд, который мы видим, как молнию.

— Температура в канале молнии достигает 27 000 - 30 000 градусов Цельсия, что примерно в 5 раз горячее поверхности Солнца. Молния распространяется с огромной скоростью — около 150 000 км/с для лидера (предварительной стадии) и до 100 000 000 м/с для обратного, главного удара. Полный разряд от облака до земли обычно происходит за доли секунды. Сила тока в канале молнии может составлять от 10 до 200 тысяч ампер, — рассказывает Максим Симакин, эксперт Пермского Политеха в области метеорологии, член Русского географического общества.

От линейных до шаровых: какие виды молний бывают

Небесные искры, поражающие своим разнообразием, классифицируются по траектории и месту возникновения разряда. Наиболее распространенный вид — линейная молния с характерными зигзагообразными очертаниями. Внутри облаков также происходят электрические разряды, формирующие внутриоблачные вспышки.

По словам эксперта, разряды могут происходить и между разными облаками, создавая межоблачные искры. Самым опасным типом является линейная, ударяющая из облака в деревья, дома или землю. Плоская молния представляет собой освещение всего неба изнутри и обычно именно она наблюдается ранней весной или поздней осенью. Ленточные возникают, когда порывы ветра сдвигают последовательные разряды.

Отдельно стоит упомянуть шаровую молнию — редкое и загадочное явление, представляющее собой светящийся шар, существование которого до сих пор мало изучено. Вероятно, это плазмоид, образующийся при определенных условиях обычного разряда.

— При встрече с шаровой молнией крайне важно сохранять спокойствие. Не делайте резких движений и ни в коем случае не бегите, так как поток воздуха может направить ее к вам. Не приближайтесь к болиду и не пытайтесь его коснуться. Не создавайте сквозняков, открыв окна и двери. Старайтесь не находиться на предполагаемой траектории ее движения. Оптимальным решением будет замереть и медленно и плавно отступать в сторону, избегая соприкосновения с металлическими предметами, — предупреждает Максим Симакин.

Почему мы сначала видим молнию, а только потом слышим гром

Гром — это звуковая волна, возникающая в результате резкого расширения и нагрева воздуха в канале молнии. Когда электрический разряд нагревает воздух до температуры 30 000°C, воздух мгновенно расширяется, создавая ударную волну. Раскатистый характер грома объясняется отражением звука от облаков, земной поверхности и других препятствий, а также тем, что разные участки длинного канала молнии находятся на разном расстоянии от наблюдателя.

— Это происходит из-за разницы в скорости распространения света и звука. Свет движется со скоростью около 300 000 км/с, поэтому вспышку молнии мы видим практически мгновенно. Звук же распространяется гораздо медленнее — примерно 340 м/с. Именно поэтому гром доходит до нас с задержкой. По этой разнице можно даже примерно определить расстояние до молнии: каждые 3 секунды задержки соответствуют примерно 1 километру, — утверждает эксперт Пермского Политеха.

Химия атмосферы: откуда берется запах озона во время грозы

— При ударе молнии выделяется огромная энергия. Она расщепляет молекулы кислорода (O₂) в воздухе на отдельные атомы. Затем эти атомы соединяются с другими молекулами кислорода (O₂), образуя озон (O₃). Именно он имеет характерную «свежесть». Кроме того, молния способствует образованию оксидов азота. Вступая в реакцию с влагой в воздухе, оксиды азота образуют слабые растворы азотной кислоты. Эти растворы также вносят свой вклад в специфический «грозовой» аромат, — объясняет Максим Симакин.

Стоит отметить, что чувствительность к запаху озона варьируется от человека к человеку. Некоторые люди более восприимчивы к нему, а другие могут вообще его не ощущать.

Тихий разряд: почему молния иногда бьет «всухую»

Грозы обычно ассоциируются с ливнями, но иногда природа преподносит сюрприз — на улице сверкает, а дождя нет. Такое явление возникает, когда облако порождает молнии, но осадки испаряются в перегретом воздухе, не достигая земли. Это происходит из-за резкого перепада влажности между верхними и нижними слоями атмосферы, где сухой воздух буквально «растворяет» падающие капли дождя.

— Сухие грозы особенно опасны в засушливых районах, так как могут вызывать лесные пожары из-за ударов молний, которые не гасятся дождем. Кроме того, молнии могут ударять в землю, но люди не ждут угрозы, потому что дождя нет, — говорит Максим Симакин.

Гром среди снега: почему даже зимой могут сверкать молнии

Снежная гроза (или зимняя гроза) — это грозовое явление, сопровождающееся выпадением снега вместо дождя. Они возникают при особых условиях: достаточно мощная конвекция должна развиваться при отрицательных температурах воздуха.

— Обычно это происходит при вторжении очень холодных воздушных масс над относительно теплой поверхностью (например, над незамерзающим морем зимой). Механизм электризации такой же, как и при обычной грозе, но в случае снежной грозы основную роль играют ледяные кристаллы и снежинки, —рассказывает эксперт.

Куда чаще ударяет молния и при чем тут физика

— Молнии, являясь мощным электрическим разрядом, выбирают путь наименьшего сопротивления к земле. Здания из-за своей высоты и часто металлической конструкции находятся значительно ближе к заряженным облакам, чем поля. Это сокращает путь разряда и уменьшает сопротивление, делая многоэтажки предпочтительной целью, — объясняет Регина Ларионова, старший преподаватель кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Пермского Политеха.

Шансы дерева стать мишенью для молнии определяются рядом характеристик, в частности, его ростом, местоположением, степенью увлажнения и составом. Взрослые дубы и лиственницы, как правило, превосходят сосны и березы по высоте и размеру, что сокращает дистанцию до электрически заряженного облака и увеличивает вероятность поражения. Помимо этого, кора этих деревьев может обладать повышенной электропроводностью, благодаря большей влажности и присутствию определенных металлических ионов. Это облегчает прохождение разряда по сравнению с более «сухой» и обладающей высоким сопротивлением корой сосен и берез.

Действительно ли молниеотвод спасает дома

Молниеотвод (или громоотвод) — это устройство, предназначенное для защиты зданий и сооружений от прямых ударов. Система включает в себя молниеприемник, который перехватывает разряд, токоотвод, безопасно направляющий энергию в землю, и систему заземления, рассеивающую молнию в почве.

По словам Регины Ларионовой, молниеотвод зданий обеспечивает высокую степень защиты (до 90%) от прямых ударов. Принцип его работы основан на создании предпочтительного пути для электрического разряда, минуя конструкцию дома.

Важно отметить, что во время грозы не нужно подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном.

Природные электротравмы: опасны ли телефон, телевизор и микроволновка во время грозы

Во время грозы рекомендуется с осторожностью использовать проводные телефоны, телевизоры и микроволновые печи из-за риска поражения электрическим током.

— Молния, ударившая в линии электропередач или телефонные сети, может создать импульс высокого напряжения, который распространяется по проводам и достигает подключенных к сети устройств. Прикосновение к такому прибору во время скачка напряжения может привести к прохождению электрического тока через тело, вызывая ожоги, сердечные аритмии или даже летальному исходу. Поэтому для безопасности рекомендуется отключать эти устройства от сети во время грозы или не прикасаться к ним, — отмечает старший преподаватель Пермского Политеха.

Использование мобильного также нежелательно, поскольку содержащиеся в нем металлические компоненты увеличивают вероятность притяжения разряда. Тем не менее, если вы находитесь в здании, оснащенном современной системой молниезащиты, отключение телефона не требуется.

Почему металлические зонты небезопасны

Использование зонта с металлическими элементами (наконечником, спицами) во время грозы не рекомендуется из-за повышенного риска поражения молнией. Металл является отличным проводником электричества.

— Зонт, возвышающийся над человеком, может стать предпочтительной точкой для удара молнии, а металлические части обеспечат путь для прохождения тока через тело человека к земле, что может привести к серьезным травмам или летальному исходу, — говорит Регина Ларионова.

Почему не стоит купаться в водоеме во время грозы

— Молния, ударившая в воду, распространяет электрический заряд по поверхности, образуя область высокого напряжения. Человек, находящийся в водоеме, становится частью электрической цепи и подвергается воздействию тока. Сопротивление жидкости, хотя и ниже, чем сопротивление воздуха, все же достаточно велико для проведения электричества на значительные расстояния. Разряд может распространиться на сотни метров от точки удара, делая всю акваторию потенциально опасной, — отмечает эксперт.

Кроме того, даже если молния не попадет непосредственно в купающегося, электричество в воде может представлять серьезную угрозу для жизни.