MostMezhdu

Ответ eto.raiman в «Это правда»3

Понимаю логику такого взгляда, мне здесь видится совсем другая, куда более здоровая история.

Я бы не торопилась называть это избеганием, потому что здесь прослеживается нечто иное — вполне зрелое и осознанное выстраивание границ там, где прямой диалог заведомо обречен на провал.

Безусловно, всегда есть идеальная модель, к которой хочется стремиться - мужественно выходить на "открытый бой", говорить "нет" и переживать временные обиды. Но жизнь оказывается куда сложнее, будем честны, некоторые семейные системы настолько ригидны и токсичны, что никакие "я-сообщения" и честные разговоры их не изменят. Родственники, которые с порога без спроса распланировали чужую собственность, вряд ли после вежливого отказа скажут: "О, да, мы понимаем и уважаем твои границы". Скорее всего, это запустит многолетнюю войну с манипуляциями, обидами и втягиванием всей родни.

И тогда поступок этой пары — это не трусливое партизанство из страха, а трезвая оценка ситуации и стратегический выбор в пользу своего покоя. Нельзя 100% быть уверенными, что они живут в напряжении и страхе, как партизаны в лесу, наоборот — они создали для себя пространство абсолютной безопасности и тишины, вынеся его за скобки деструктивных отношений.

Это осознанный выбор не вступать в заведомо проигрышную битву и не тратить свой единственный и невосполнимый ресурс — свою жизнь и нервы — на перевоспитание взрослых людей. Иногда высшая форма мудрости и заботы о себе — это не выиграть войну, а просто не явиться на нее. И в этом, на мой взгляд, гораздо больше силы и зрелости, чем в попытке доказать что-то тем, кто не способен слышать.

Смотрю в книгу, вижу ...

Есть такой особый вид людей, они прочитали одну популярную книгу по психологии и теперь смотрят на мир через ее призму (только порой эта призма является кривым зеркалом). Свежий пример увидела пару дней назад у одного автора в treads: "Я не извиняюсь, потому что Берну, это позиция униженного Ребенка, если я говорю извини, то я прошу разрешения выйти их вины"

Серьезно? То есть способность к эмпатии, признанию ошибок и восстановлению отношений — это теперь инфантилизм? На самом деле, такая логика все та же игра, которую тот же Берн и описывал: смотрите, какой я умный и осознанный, а вы все нет, где под маской глубоких знаний человек просто нашел удобную отмазку, чтобы никогда не быть виноватым. Это не позиция Взрослого, это позиция капризного Ребенка, который нахватался умных слов. Истинная зрелость заключается в том, чтобы не бояться сказать "я был неправ, извини".

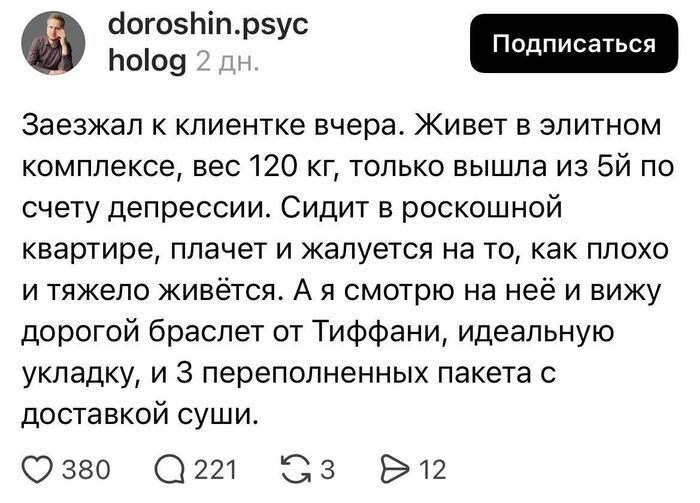

Синдром зрительного зала

Заметила закономерность из практики: если человек рассказывает о своей проблеме всем подряд - друзьям, коллегам, в соцсетях, но при этом не идет к специалисту, который может помочь....то, скорее всего, реальной цели "решить проблему" нет. Есть другая цель: получить внимание, сочувствие, "поглаживания". Проще говоря, собрать зрителей для своей драмы, где есть только один единственный актер. Поддержка важна, но она не должна заменять действие, потому что иногда жалобы — это способ ничего не менять, получая при этом социальные бонусы.

Ответ Athero в «Ловушка сильной женщины»3

Нельзя, конечно, сказать, что все женщины такие. Но, такой "сценарий" (подход к жизни) действительно есть.

Приведу примеры: 1) спящая красавица - папа не смог показать нормальную иерархию в семье (что у него есть жена, а дочь вырастет и сама себе кого-то найдет, если захочет) и буквально напичкивает ее вниманием. В результате - торможение (табу) на все чувственное, отец идеализируется, а остальные недотягивают.

2) Принцесса. Формируется в условиях токсичного матриархата, где мужики - тупые, безвольные, и вообще, кто им дал право голоса? Вырастая, девочка получает много внимания от мужчин, но, никого не хочет выбирать, потому что они "чмони" и ниже по статусу, чем она.

3) Золушка. Куча жестких правил, непонятные отношения в семье - на выходе получаем "я все сделаю, только любите и заметьте меня". Границ там обычно нет, за отношения держится из-за страха, что может потерять их и терпит любого дурака рядом.

4) Героиня. Обычно вырастают из дисфункциональных семей, обычно некий контакт с родителями имеется, но, он очень редкий. Выбирают недоступных партнеров, отношения, в которых надо вгрызаться, обычно еще добавляется спасательство (алкоголиков, наркоманов и тд).

5) Заколдованная. Обычно появляется из посланий "мы тебя не хотели, лучше бы мальчик был". Постоянно ищет приключений на свою оказывается в нездоровых отношениях. Легко рушит отношения и отвергает всех, страдая из-за этого. При этом ожидая, что найдется тот, кто все сможет вынести и расколдовать ее.

Так что, всякое случается. Это не делает человека каким-то не таким. Другой вопрос, что именно вас притягивает к таким людям.

"Об вас хотят почесаться". Как не подцепить чужую тревогу

Кто-то из родственников или знакомых лезет с вопросами "когда замуж/детей/повышение?". Первая мысль – какого черта? А вторая может быть такой: этому человеку не так уж важен ваш ответ. Ему нужно куда-то сбросить собственное напряжение, свою внутреннюю тревогу – о будущем, о правильности своей жизни, о том, что "не как у всех".

И вот он находит вас и начинает об вас эту свою тревогу "чесать". Задает вопрос, немного вторгается в ваше пространство, и на секунду ему становится легче – тревога как будто нашла выход, особенно если вопрошаемый начинает теряться и оправдываться. А вы остаетесь с неприятным осадком из чувства вины, отвращения, стыда и т.д.

Понимание этого не значит, что нужно все терпеть. Границы никто не отменял. Но это может помочь не принимать такие выпады слишком близко к сердцу. Часто это вообще не про вас, а про того, кто спрашивает. И его желание "почесаться" об другого – его проблема, а не ваша обязанность быть его "чесалкой".

Зумеры, бумеры, вот это всё... А мы-то тут при чем?

Я не противник англицизмов и т.д., но, истории в ключе "тупые зумеры" или "миллениалы не умеют отдыхать" меня напрягают. Нас всех так аккуратненько раскладывают по полочкам, объясняют наши ценности, привычки, страхи. И вроде бы удобно, да? Навесил ярлычок – и всё понятно.

Вся эта теория поколений, с ее X, Y, Z, альфами и прочими буквами алфавита, она ведь родом не совсем отсюда. Если копнуть, то выяснится, что большинство этих градаций и их характеристики придуманы и заточены под социально-исторический контекст США. Войны, экономические кризисы, культурные революции, технологические прорывы – все эти события, которые якобы формировали целые поколения там, за океаном, у нас-то проживались совершенно иначе, если вообще проживались в том же виде.

Пытаться натянуть американскую кальку на нашу реальность – это как минимум странно, а как максимум – просто не работает.

Мы все разные, даже внутри одного условного "поколения". И формируют нас не столько далекие заокеанские события, сколько наши собственные, местные бури и затишья, наши семьи, книги, песни, наши общие радости и травмы.

Так что, когда в следующий раз услышите, что вы "типичный зумер" или "застрявший миллениал", может, стоит улыбнуться и вспомнить, что все эти классификации – довольно условная штука. Лично я, если уж выбирать, то согласна на "поколение П", как у Пелевина. Там хоть какая-то загадка и простор для интерпретаций, а не готовый набор характеристик.

Немедленная "отблагодаризация"1

Не знаю, почему меня так это удивило, но, хочу рассказать тут. В основном, я замечала тенденцию с немедленной "отблагодаризацией" у своих знакомых 35-40+ лет, когда им помогаешь с чем-то. И вроде бы все в пределах нормы, нас воспитывают благодарить за помощь. И вроде бы ничего такого, но, доходит до абсурда. И ведь говоришь: "Да ладно, мне не сложно, правда, ничего не нужно!" А в ответ – нет, надо обязательно отдариться.

Я даже поспрашивала у некоторых, почему так. И вырисовалась у меня небольшая теория, почему некоторым из нас так сложно просто принять помощь. Во-первых, это может быть классическим примером усвоенных семейных сценариев. Если в семье было принято за любую услугу немедленно "отплачивать добром", или если помощь вообще была редкостью и воспринималась как нечто экстраординарное, за что нужно быть вечно благодарным, то этот паттерн просто переносится во взрослую жизнь. Человек даже не задумывается, почему он так делает – просто "так надо", так делали мама, бабушка (моя, например, до сих пор собирает магарыч на всякий случай).

Во-вторых, опыт столкновения с людьми, которые навязывали свою помощь как можно большему количеству людей, чтобы можно было с них что-то поиметь потом.

Из этого вытекает в-третьих, за этим может стоять страх быть должным, страх зависимости, страх оказаться в уязвимой позиции. А вдруг ты потом у меня что-то попросишь? А так я тебе ничего не должен. Если я тебе сейчас что-то дам взамен, то наш баланс восстановлен, я свободен от обязательств. Это попытка сохранить свою автономию и контроль, избежать потенциального дискомфорта от чувства долга. Иногда за этим может скрываться и неосознаваемый страх быть использованным или обманутым.

И ведь когда я предлагаю помощь, я обычно исхожу из простых вещей. Я знаю, что мне это а) действительно по силам, не в ущерб себе; б) если это финансовая помощь, я отдаю себе отчет, что это мой выбор, и я не жду возврата с пеной у рта; в) я правда не жду ничего взамен, кроме, может быть, простого "спасибо", если человеку это важно сказать.

Но вот эта немедленная "отблагодаризация" иногда так выматывает, что в следующий раз уже и помогать не хочется, чтобы не запускать этот квест кто кого переблагодарит.

Кстати, про нежелание быть должным и стремление немедленно восстановить баланс есть шикарный эпизод в "Теории большого взрыва". Это, конечно, доведенный до абсурда пример его специфической логики и ригидности, но он очень ярко иллюстрирует вот это стремление немедленно закрыть гештальт благодарности, чтобы не чувствовать себя обязанным.

Мне кажется, в основе этого нежелания просто принять часто лежит глубинная неуверенность, страх уязвимости. Ведь иногда помощь – это просто помощь. И умение ее принимать с благодарностью, не пытаясь тут же откупиться, – это тоже важное качество, говорящее о доверии к миру и к людям. Но, это лишь моя гипотеза.