Грубое пробуждение – История будильников

На протяжении всей истории людям всегда нужно было что-то, чтобы их разбудить. Без будильников половина населения, вероятно, не добралась бы до работы или школы. Вот почему эти изящные маленькие изобретения сыграли такую важную роль в мире.

Если древний человек хотел просыпаться рано тогда одним простым способом было просто выпить — мочевой пузырь сам тебя разбудит. Еще недавно знаменитый альпинист Евгений Абалаков всегда перед восхождением пользовался "абалаковским будильником" - он даже четко знал, сколько стаканов чая надо выпить перед сном, чтобы точно подняться вовремя. Мало кому нужно было знать, который час – им просто нужен был свет, чтобы выполнять свою работу.

Для людей, живущих в городе, которым приходилось рано вставать, были специальные люди, которые утром ходили по городу и стучали палкой в окно того человека, которого договорились разбудить. Согласно условиям их работы, они должны были дождаться сигнала, подтверждающего, что человек проснулся. Чаще всего это была нецензурная брань, поэтому порой просыпались и соседи.

Были среди людей-будильников и мастера своего дела, к примеру Мэри Смит, якобы ставшей легендой еще при жизни. Она обходилась без палки-просто плевала сквозь специальную трубку сухим горохом в окно клиента, никогда не промахиваясь, даже если окно было на четвертом этаже.

ПОЯВЛЕНИЕ БУДИЛЬНИКОВ

Восемьдесят три процента всех дней в году начинаются одинаково: звенит будильник.

Борис и Аркадий Стругацкие

"Понедельник начинается в субботу"

Первый будильник, произведенный в период ранней промышленной революции, был сконструирован Леви Хатчинсом в 1787 году. Но у него был важный недостаток — время нельзя было устанавливать. Хатчинс считал, что ему надо просыпаться в 4 утра-тогда будильник и звенел.

Ужасный звук будильника и раннее время срабатывания родили легенду об обстоятельствах смерти изобретателя. Рассказывают, что Леви Хатчинс покинул этот мир, потому что его жестоко убила его собственная жена. Как вы думаете, в котором часу? Правильно: в начале пяти утра.

До вполне привычного современного механического будильника, который стоял на тумбочке практически у каждого человека оставался лишь шаг. И его успешно сделал французский часовой мастер Антуан Редье в 1847 году. Он наконец изобрел будильник, в котором сигнал можно было установить на любое время!

Казалось бы, дело сделано. Можно внедрять мелкие усовершенствования, вроде придуманного в 1931 году будильника, громкость звонка которого возрастает до тех пор, пока самый крепко спящий все-таки не проснется. А если он снова уснет?

Чтобы этого избежать, начали придумывать поразительные конструкции. Вроде будильника на веревке, который звонит и поднимается к потолку, поэтому для того, чтобы его заткнуть, точно надо встать, а если встал не сразу — сходить по стремянку. Или будильника, который умолкает лишь тогда, когда вы решите предложенную им несложную головоломку.

Появился и будильник, который одновременно со звонком бросает куда-то мяч, который находится в нем, - чтобы его остановить, надо встать, найти шарик и поставить его на место. Более изящный вид такого устройства-механическая наседка, которая во время звонка несет яйцо за яйцом. И пока вы не встанете, не соберете все яйца и не запихнете их обратно, он будет звонить…

Шедевром таких будильников-зануд, пожалуй, следует признать изобретение Гаури Нанды. Придуманный ею будильник, которые во время звонка убегает и прячется, поэтому нужно не только проснуться, но и найти его, чтобы отключить, даже получил в 2005 году Игнобелевскую премию в области экономики.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Новые возможности, предоставленные современной техникой, позволили придать будильникам самые причудливые и не такие уж бесполезные потребительские свойства. Изобретательные японцы, например, придумали будильники, которые вообще не шумят — они взамен издают приятные ароматы, которые будят нас не хуже, чем надоедливый звонок.

Интересную разработку создали и чилийские специалисты. Это будильники-подушки, которые в заданное время начинают интенсивно вибрировать — хочешь-не-хочешь, а проснешься! Важно то, что такое устройство полезно не только для тех, кто крепко спит — оно прекрасно будит глухих людей, которые звонка обычного будильника отнюдь не услышат.

А в США недавно придумали будильник, на который просто не получается не обратить внимания. Перед включением в него нужно засунуть несколько купюр, желательно более крупных, и дело сделано — если вы не проснетесь от звонка, он порубит купюры на бумажную лапшу и принесет вам немалые убытки, к тому же это еще и карается законом — просыпаются все!

Есть даже Тики, Токки и Клоки, три разных типа блуждающих будильников, которые буквально скатываются с края вашего прикроватного столика и катаются по полу, непрерывно пищат, заставляя вас вставать и бегать за ними, чтобы выключить будильник.

Леонардо да Винчи, придумавший все на свете, изобрел и свой водяной будильник, в котором вода, перелившись в другой сосуд, резко задирала спящему ноги вверх. Не прижилось… Не прижился и самый эффективный будильник в мире, который демонстрировали на Всемирной выставке 1851 года. В заданный момент кровать вставала дыбом и выбрасывала спящего в ванну с холодной водой, стоявшую наготове. Не купили ни одного экземпляра.

Концепт будильника, который не даст вам проспать.Чтобы его отключить, придется пройти мини-игры на логику, причем если вы не успели завершить задания за 2 минуты, то придется начать все сначала.

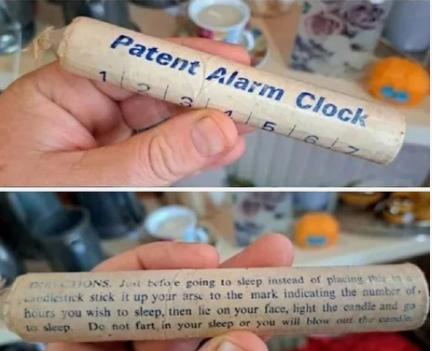

Будильник-ректальная свеча

По замыслу его создателя свеча вставляется в задний проход до отметки, указывающей на нужное количество часов сна. Потом надо лечь на живот и поджечь. Как только огонь доходит до выбранной отметки, то сразу же обжигает зад

Teasmade

Это некогда популярный в Соединённом Королевстве и некоторых странах Содружества автомат для приготовления чая. Он состоит из будильника и аппаратов для кипячения воды и приготовления заварки, размещается у постели и позволяет выпить чаю сразу после пробуждения. Самая большая известная коллекция teasmades, насчитывающая 172 экземпляра, принадлежит Шеридану Парсонсу