Эксперименты показывают, что ледяная поверхность спутника Юпитера Европы постоянно меняется

Доктор Уджвал Раут из Юго-Западного исследовательского института подтвердил данные JWST о том, что ледяная поверхность спутника Европы постоянно меняется.

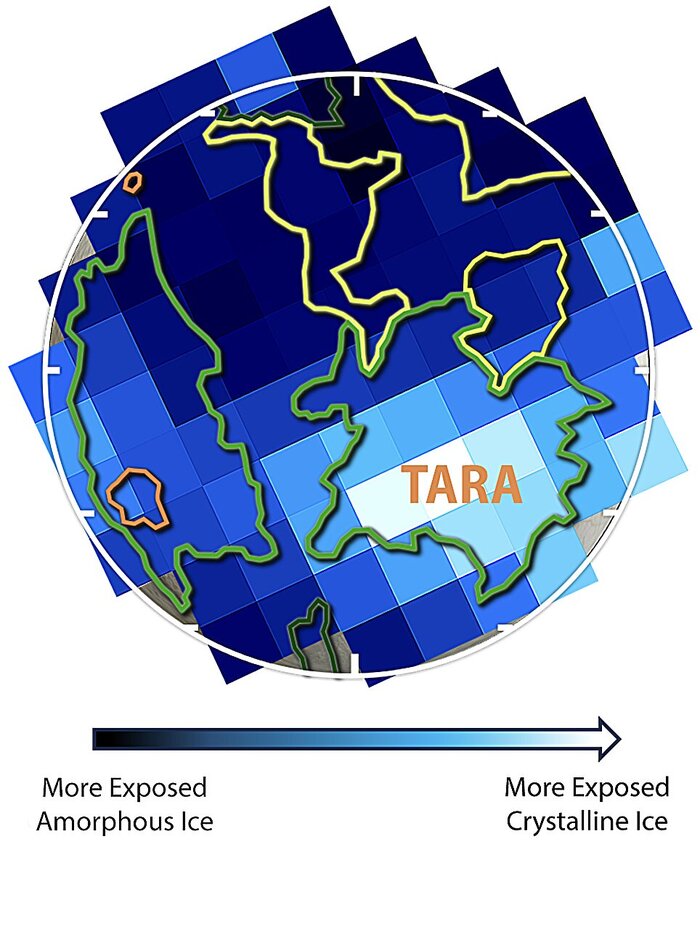

Серия экспериментов, проведенных доктором Уджвалом Раута из Исследовательского института Юго-запада, подтверждает спектральные данные, недавно собранные телескопом Джеймса Уэбба (JWST), которые обнаружили свидетельства того, что ледяная поверхность луны Юпитера, Европы, постоянно изменяется. Лед на поверхности Европы кристаллизуется с различной скоростью в разных местах, что может указывать на сложное сочетание внешних процессов и геологической активности, воздействующей на поверхность.

Вода в твердом состоянии может быть классифицирована на две широкие категории в зависимости от своей структуры. На Земле кристаллический лед образуется, когда молекулы воды упорядочиваются в шестигранный узор в процессе замерзания. Однако на поверхности Европы обнаженный водяной лед постоянно подвергается бомбардировке заряженными частицами, которые нарушают кристаллическую структуру, образуя так называемый аморфный лед.

Доктор Раута, менеджер программы в секции планетарной науки SwRI, является соавтором статьи, в которой изложены результаты обширных лабораторных экспериментов, проведенных его командой для изучения ледяной поверхности Европы. Статья опубликована в журнале The Planetary Science Journal.

Эксперименты оказались крайне важными для ограничения временных масштабов аморфизации и перекристаллизации льда на Европе, особенно в условиях хаоса, где такие объекты, как горные хребты, трещины и равнины, перемешаны друг с другом. В сочетании с новыми данными, собранными JWST, Раут сказал, что они видят все больше свидетельств существования жидкого океана под ледяной поверхностью.

На протяжении последних двух десятилетий ученые полагали, что поверхность Европы покрыта очень тонким слоем аморфного льда, защищающим кристаллический лед, находящийся под этой верхней оболочкой (глубиной около 0,5 мм). Однако новое исследование обнаружило кристаллический лед как на поверхности, так и на глубине в некоторых областях Европы, особенно в районе, известном как Тара Регио.

"Мы считаем, что поверхность довольно пористая и в некоторых местах достаточно теплая, чтобы лед мог быстро перекристаллизовываться", - сказал доктор Ричард Картрайт, ведущий автор статьи и спектроскопист из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса.

«Также в этом же регионе, обычно называемом хаотическим, мы наблюдаем множество других необычных явлений, включая наиболее убедительные доказательства наличия хлорида натрия, подобного столовой соли, вероятно, происходящего из его внутреннего океана. Мы также видим некоторые из самых сильных свидетельств наличия CO2 и перекиси водорода на Европе. Химия в этом месте действительно странная и захватывающая».

«Наши данные показали сильные указания на то, что то, что мы видим, должно происходить из внутреннего источника, возможно, из подповерхностного океана, находящегося почти на глубине 20 миль (30 километров) под толстой ледяной оболочкой Европы», — отметил Раута.

«Этот регион с треснувшими поверхностными материалами может указывать на геологические процессы, поднимающие подпочвенные материалы с глубины. Когда мы видим свидетельства CO2 на поверхности, мы считаем, что он должен происходить из океана под поверхностью. Доказательства существования жидкого океана под ледяной оболочкой Европы накапливаются, что делает это особенно захватывающим, поскольку мы продолжаем узнавать больше».

Например, CO2, найденный в этой области, включает наиболее распространенный тип углерода, имеющий атомную массу 12 и состоящий из шести протонов и шести нейтронов, а также более редкий, тяжелый изотоп с атомной массой 13, который содержит шесть протонов и семь нейтронов.

«Откуда возникает этот 13CO2? Объяснить это сложно, но все дороги ведут обратно к внутреннему происхождению, что согласуется с другими гипотезами о происхождении 12CO2, обнаруженного в Тара Регио», — заключил Картрайт.

Ответ на пост «Куда можно улететь на ионном ракетном двигателе?»1

Простите меня за мою глупость, но нифига не понял и до сих пор не могу понять....

В космосе вакуум, пустота. Кроме там каких-то звезд находящихся друг от друга в световых годах...

Как и от чего может там что то отталкиваться что бы двигаться?

Да. Стартанули с земли. Там отмосфера и все дела. Но попадая в вакуум от чего толкаться? Только если по инерции лететь до ближайшей точки где можно словить гравитацию которая даст ускорение или же притянет к себе.

Получается, мы прилетели в космос по инерции которую получили от земли в пустоту и ... Наши турбо-двигатели работают, но цепляется выхлопу не за что. Мы газуем. И в вакууме, наша ракета, пока что идущая по инерции получившая от земли без ускорения. Так как откуда можно получить ускорение в пустоте?

Я не писака, но наверное суть моей мысли кому-то будет понятен))

"Уэбб" раскрывает новые детали, загадки полярного сияния на Юпитере!

Телескоп имени Джеймса Уэбба зафиксировал новые детали полярных сияний на крупнейшей планете нашей Солнечной системы. Танцующие огни, наблюдаемые на Юпитере, в сотни раз ярче, чем на Земле. Благодаря повышенной чувствительности телескопа Webb астрономы изучили это явление, чтобы лучше понять магнитосферу Юпитера.

Полярные сияния возникают, когда частицы высокой энергии попадают в атмосферу планеты вблизи ее магнитных полюсов и сталкиваются с атомами или молекулами газа. На Земле они известны как Северное и Южное сияние. Полярные сияния на Юпитере не только огромны по размерам, но и в сотни раз более энергичны, чем в атмосфере Земли. Полярные сияния на Земле вызываются солнечными бурями — когда заряженные частицы от Солнца попадают дождем в верхние слои атмосферы, заряжают газ энергией и заставляют их светиться оттенками красного, зеленого и фиолетового.

У Юпитера есть дополнительный источник полярных сияний: сильное магнитное поле газового гиганта притягивает заряженные частицы из окружающей среды. Это включает в себя не только заряженные частицы солнечного ветра, но и частицы, выбрасываемые в космос его спутником Ио, известным своими многочисленными и крупными вулканами. Вулканы Ио выбрасывают частицы, которые преодолевают гравитацию Луны и вращаются вокруг Юпитера. Поток заряженных частиц, высвобождаемых Солнцем, также достигает планеты. Большое и мощное магнитное поле Юпитера захватывает все заряженные частицы и разгоняет их до огромных скоростей. Эти быстрые частицы врезаются в атмосферу планеты с высокой энергией, что возбуждает газ и заставляет его светиться.

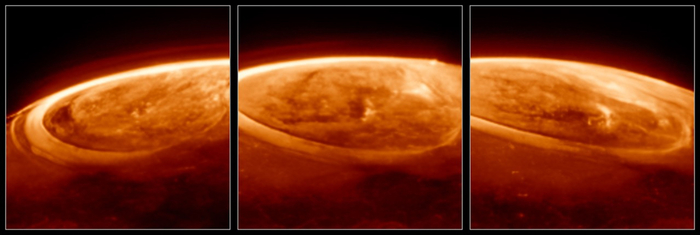

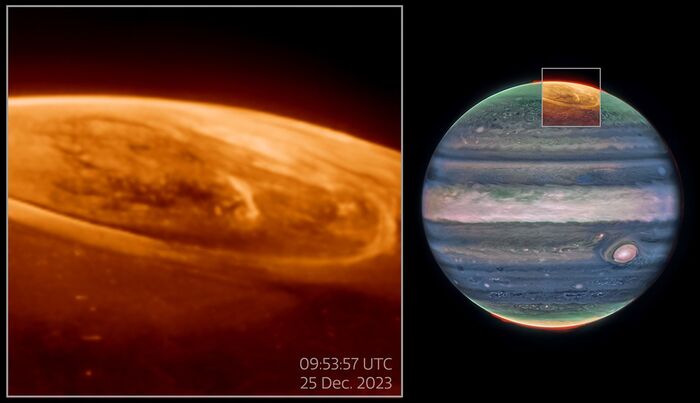

Теперь уникальные возможности телескопа JWST позволяют по-новому взглянуть на полярные сияния на Юпитере. Чувствительность телескопа позволяет астрономам фиксировать быстро меняющиеся полярные сияния. Новые данные были получены с помощью камеры Webb's NIRCam (ближняя инфракрасная камера) 25 декабря 2023 года группой ученых под руководством Джонатана Николса из Лестерского университета в Соединенном Королевстве. “Это был настоящий рождественский подарок – он просто поразил меня!” - поделился Николс. “Мы хотели посмотреть, как быстро меняются полярные сияния, ожидая, что они будут постепенно исчезать, возможно, в течение четверти часа или около того. Вместо этого мы наблюдали, как вся область полярного сияния шипела и вспыхивала светом, иногда меняющимся с каждой секундой”.

В частности, команда исследовала излучение катиона тригидрата (H3+), которое может возникать при полярных сияниях. Они обнаружили, что это излучение гораздо более изменчиво, чем считалось ранее. Наблюдения помогут ученым лучше понять, как нагреваются и охлаждаются верхние слои атмосферы Юпитера/

“Что сделало эти наблюдения еще более особенными, так это то, что мы также одновременно делали снимки в ультрафиолетовом диапазоне с помощью космического телескопа НАСА ”Хаббл", - добавил Николс. “Как ни странно, самый яркий свет, наблюдаемый "Уэббом", не имел реального аналога на снимках "Хаббла". Это заставило нас задуматься. Чтобы вызвать такое сочетание яркости, которое наблюдали и "Уэбб", и "Хаббл", нам нужно сочетание большого количества частиц с очень низкой энергией, попадающих в атмосферу, что ранее считалось невозможным. Мы до сих пор не понимаем, как это происходит”.

Теперь команда планирует изучить это расхождение между данными Хаббла и Уэбба и изучить более широкие последствия для атмосферы Юпитера и космической среды. Они также намерены дополнить это исследование дополнительными наблюдениями Уэбба, которые они смогут сравнить с данными космического аппарата НАСА "Юнона", чтобы лучше изучить причину загадочного яркого излучения.

Космический телескоп Джеймса Уэбба - крупнейшая в мире научная обсерватория в области космонавтики. "Уэбб" разгадывает тайны нашей Солнечной системы, заглядывает в далекие миры, вращающиеся вокруг других звезд, и исследует таинственные структуры и происхождение нашей Вселенной, а также наше место в ней. Webb - это международная программа, возглавляемая НАСА совместно со своими партнерами, ESA (Европейским космическим агентством) и CSA (Канадским космическим агентством).

Куда можно улететь на ионном ракетном двигателе?1

Как это работает? (объяснение для тех, кто не физик)

Ракетный ионный двигатель — по сути газовая пушка на электричестве. Берется ксенон (инертный газ), по нему бьют электронами, превращая газ в поток ионов, который потом разгоняют электрическим полем до бешеных скоростей. Они вылетают сзади с такой силой, что… ну, примерно как если дуть ртом на бумажный кораблик в пруду.

Но! Если дуть очень долго, кораблик уплывет аж до другого берега пруда.

Вот и тут так же: тяга у ионника — смешные 0.05 Ньютона (это вес нескольких монеток), зато он может работать годами, потихоньку разгоняя корабль до скоростей, которые химическим двигателям и не снились. На таком движке невозможно стартовать с Земли из-за слабой тяги, но можно запустить его на орбите и постепенно разогнать.

Источник - freepik.com

Илон Маск и его "электронные муравьи"

Маск любит огонь, грохот и ракеты размером с небоскреб. Но даже он использует ионные движки в своих спутниках Starlink — правда, не для межпланетных гонок, а для мелких орбитальных "подруливаний". Это как поставить на грузовик электромопедный моторчик, чтобы аккуратно парковаться.

Но если серьезно — ионники идеальны для экономичных миссий, где не надо торопиться. Хочешь добраться до Плутона за 40 лет, вместо 10? Пожалуйста! Мечтаешь отвезти зонд к Титану и не потратить на топливо бюджет небольшой страны? Тогда ионный двигатель — твой выбор.

А как далеко можно улететь?

Если хватит терпения — хоть к Альфе Центавра! Правда, лететь придется пару тысяч лет, и к финишу вас встретят уже не люди, а какие-нибудь продвинутые потомки в виде облаков нанороботов.

Но для Солнечной системы — самое то!

Например межпланетный зонд Dawn с ионным двигателем посетил астероид Весту и карликовую планету Цереру в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. А миссия BepiColombo летит к Меркурию на ионной тяге (хотя и с помощью гравитационных рогаток).

Наконец в будущем могут появиться атомные ионные двигатели, где вместо ксенона — плазма из ядерного реактора. Тогда полет к Юпитеру сократится с лет до месяцев.

Источник - freepik.com

Зачем это знать обычному человеку?

Давайте начистоту: вряд ли вы когда-нибудь полетите в космос на ионном двигателе (разве что Илон Маск внезапно начнет продавать билеты на "медленные, но экономные" экскурсии к Марсу). Но понимание таких технологий — это словно знать, что за магией "беспроводного интернета" стоит не колдовство, а наука.

Чем эта информация полезно лично вам?

Теперь вы знаете, что Космос — это не только "Илон" и взрывы. Тихие, но эффективные и мощные технологии вроде ионных двигателей меняют правила игры. Возможно, именно они доставят первые образцы грунта с спутников Юпитера или помогут очистить орбиту своей планеты от накопившегося мусора.

Юпитер на заре формирования Солнечной системы был в два раза больше своего нынешнего размера и более сильным магнитным полем!

Понимание ранней эволюции Юпитера помогает прояснить более широкую историю формирования нашей солнечной системы и её уникальной структуры. Гравитация Юпитера, часто называемая "архитектором" нашей солнечной системы, сыграла ключевую роль в формировании орбитальных путей других планет и в формировании диска газа и пыли, из которого они возникли.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, Константин Батыгин, профессор планетарной науки в Калтехе, и Фред С. Адамс, профессор физики и астрономии в Университете Мичигана, предлагают детальный анализ первозданного состояния Юпитера.

Их расчёты показывают, что примерно через 3,8 миллиона лет после формирования первых твёрдых тел в солнечной системе — ключевого момента, когда диск материала вокруг Солнца, известный как протопланетная туманность, начал рассеиваться — Юпитер был значительно больше и обладал ещё более мощным магнитным полем.

"Наша конечная цель — понять, откуда мы пришли, и уточнение ранних этапов формирования планет является необходимым для решения этой головоломки," — говорит Батыгин. "Это приближает нас к пониманию того, как сформировался не только Юпитер, но и вся солнечная система."

Батыгин и Адамс подошли к этому вопросу, изучив крошечные спутники Юпитера — Амальтею и Фебу, которые вращаются ближе к Юпитеру, чем Ио, самый маленький и ближайший из четырёх крупных галилеевых спутников планеты.

Поскольку орбиты Амальтеи и Фебы слегка наклонены, Батыгин и Адамс проанализировали эти небольшие орбитальные отклонения, чтобы вычислить первоначальный размер Юпитера: примерно в два раза превышающий его нынешний радиус, с предсказанным объёмом, эквивалентным более чем 2000 Земель. Исследователи также установили, что магнитное поле Юпитера в то время было примерно в 50 раз сильнее, чем сегодня.

Адамс подчеркивает удивительный след, который прошлое оставило на сегодняшней солнечной системе: "Удивительно, что даже спустя 4,5 миллиарда лет достаточно улик осталось, чтобы мы могли восстановить физическое состояние Юпитера на заре его существования."

Важно отметить, что эти выводы были достигнуты благодаря независимым ограничениям, которые обходят традиционные неопределенности в моделях формирования планет, часто основанных на предположениях о газовой непрозрачности, скорости аккреции или массе ядра тяжёлых элементов. Вместо этого команда сосредоточилась на орбитальной динамике спутников Юпитера и сохранении углового момента планеты — величинах, которые можно непосредственно измерить.

Их анализ устанавливает чёткую картину Юпитера в момент, когда окружающая солнечная туманность испарилась, что стало ключевым переходным моментом, когда строительные материалы для формирования планет исчезли, и первозданная архитектура солнечной системы была зафиксирована.

Результаты добавляют важные детали к существующим теориям формирования планет, которые предполагают, что Юпитер и другие гигантские планеты вокруг других звёзд образовались через аккрецию ядра — процесс, при котором каменное и ледяное ядро быстро собирает газ.

Эти базовые модели разрабатывались на протяжении десятилетий многими исследователями, включая Дэйва Стивенсона из Калтеха, профессора планетарной науки, эмеритуса. Это новое исследование строится на этой основе, предоставляя более точные измерения размера, скорости вращения и магнитных условий Юпитера в ранний, ключевой момент времени.

Батыгин подчеркивает, что хотя первые моменты Юпитера остаются окутанными неопределённостью, текущее исследование значительно проясняет наше представление о критических стадиях развития планеты. "То, что мы здесь установили, является ценным ориентиром," — говорит он. "Точкой, от которой мы можем с большей уверенностью восстановить эволюцию нашей солнечной системы."

Юпитер, глазами Voyager-1

Серия снимков, сделанных автоматической межпланетной станцией «Вояджер-1» во время её сближения с Юпитером в марте 1979 года. Эти кадры стали частью одного из первых подробных наблюдений за крупнейшей планетой Солнечной системы. Съёмка позволила изучить атмосферу Юпитера, его облачные полосы, Великое Красное Пятно и спутники. Спустя десятилетия после этого исторического пролёта, «Вояджер-1» продолжает своё путешествие — совсем недавно он пересёк отметку в 25 миллиардов километров от Земли, оставаясь самым удалённым объектом, созданным человеком.