Собственно, поймали меня за язык в комментариях к предыдущему посту, деваться некуда, придётся писать )

ACHTUNG! Огромная простыня получилась. Если что, я предупреждал

Про себя особо рассказывать не буду, ибо пост этот не тщеславия ради, а просвещения для. Если коротко, то последние 7 лет своей жизни занимаюсь я, возможно, самой крутой вещью на этом глобусе - делаю лекарства.

Притом лекарства не такие, которые у всех на слуху, типа аспирина там какого-то банального. Нет, про эти препараты большинство людей просто не слышали и в аптеке их не купить, однако они позволяют лечить болезни, которые ещё десяток-два-три лет назад звучали как приговор. Имя этому классу препаратов - моноклональные антитела.

Разберёмся поподробнее с самим названием. Антитела - это особые белки, вырабатываемые организмом для защиты от чужеродных агентов. Если сильно упростить, то структура антитела похожа на букву Y. Макушки этого игрека будут обладать уникальным свойством опознавать определённую структуру (будь-то какой-то белок бактерии, вируса и т.п.), называемую антигеном, в то время как "ручка" у вообще всех антител (в пределах одного класса, но об этом не здесь) одинаковая. Узнаваемость антигена антителом штука очень специфическая - антителу нужна совершенно конкретная молекула с совершенно конкретной конформацией, всё остальное его не колышет. Никак.

"Ручка" же нужна, в основном для того, чтобы сообщить другим компонентам иммунной системы, что супостат обнаружен и надо с ним что-то делать. Да, ручка по-заумному называется Fc - Fragment crystallizable. Т.к. они у всех антител одинаковые - из них можно вырастить кристалл, потому и кристаллизуемый. А переменная часть именуется Fab - Fragment antigen-binding, тобишь, антиген-связывающий.

Собственно, моноклональные антитела, по сути своей, такие же антитела, только искусственные, в отличие от тех, что содержатся в сыворотке крови (а там их содержится превеликое множество самых разных), эти все как на подбор - одинаковые, произошедшие от одного единственного клона. Потому и моноклональные. Текущий уровень развития технологий позволяет целенаправленно конструировать антитела против конкретных молекулярных мишеней. Так что если мы понимаем, что происходит при той или иной болезни, мы можем придумать для этого антитело.

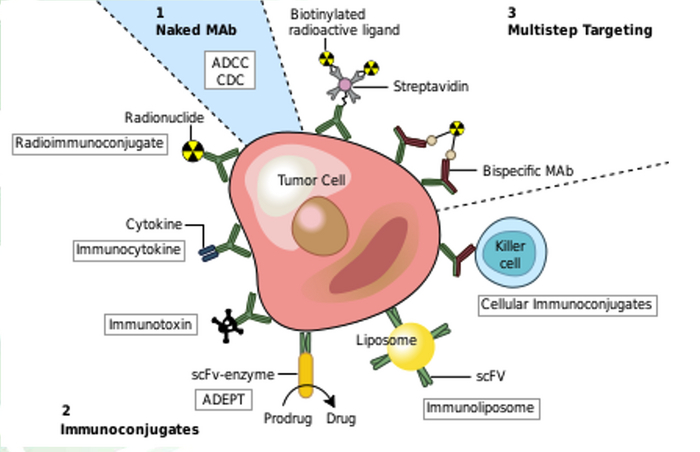

Существует несколько сценариев использования антител при терапии.

Можно использовать "голое" антитело по его прямому назначению (активация иммунного ответа против мишени, на которую нацелено антитело, например, ритуксимаб), либо, например, использовать антитело в качестве самонаводящейся пули, которая может притащить к раковой клетке немного радиоактивного изотопа (аки террорист-смертник, обвешанный гранатами с выдернутой чекой, ибритумомаб), либо, используя свойство антител связываться с антигеном, просто вырубить какую-нибудь сигнальную цепь в организме (например, вырубив весь наличный IL-6, можно задавить воспалительный процесс при ревматоидном артрите - олокизумаб).

Из приведённых названий антител выделяется окончание -маб. В общем-то, Monoclonal antibody оно и означает. Так что если вы видите непатентованное название (МНН) оканчивающееся на -маб, то знайте - это оно. Лечат ими в основном онкологию, автоимунные заболевания, типа волчанки, ревматоидного артрита и некоторые орфанные заболевания (это те, случаев которых известно пару сотен штук на весь мир, типа болезни Шницлера).

Ну бумага-то стерпит любую писанину. Как сделать-то их? Как вообще лекарства делают? Ну вот, например, такая молекулка...

Знакомьтесь, это парацетамол... В общем-то, практически любой студент-второкурсник с химфака нарисует вам цепочку синтеза этой штуки из широко доступного сырья. Будет там 5-6 стадий. Но в случае с мабами такой подход не прокатит - их молекулы состоят из пары сотен отдельных мономерных звеньев (всего их в белках встречается 20 различных), чередование которых, при этом ещё и нерегулярное. Какой суммарный выход будет у процесса, который включает в себя 200 стадий? Но ведь наши клетки их как-то делают? Хм... клетки... а давайте заставим клетки нарабатывать нужный нам белок! Вот мы и пришли к такой штуке, как биотехнология. Берём какую-нибудь клеточную линию, которую можно без проблем и сильных танцев с бубном выращивать в промышленных масштабах и программируем на производство нашего белка (а это уже генетическая инженерия. Звучит как фантастика, но, на самом деле, давным-давно весьма рутинная операция) и получаем...

А получаем мы пару-тройку тонн коричневой жижи с запахом ношеных недели три носков, которая никак не похожа на ту чудесную панацею, про которую я тут уже столько слов написал. Нужно как-то зёрна отделить от плевел. Вот тут-то и наступает черёд хроматографии.

Что же представляет собой эта дурно пахнущая жижа? Ну... питательная среда, на которой растили клетки, сами клетки, подохшие клетки, ошмётки подохших клеток, продукты жизнедеятельности клеток и... целевой продукт. Целевого продукта, дабы осознавать масштаб проблемы, будет граммов 5 на литр (это считается, на самом деле, очень неплохой продуктивностью). При производстве моноклональных антител в подавляющем большинстве случаев используются клеточные линии на основе CHO - клетки яичника китайского хомячка (Chineese Hamster Ovary, собственно). У них есть несколько ключевых преимуществ - растут в суспензионной культуре (жбан с жижей, в котором плавают клетки. Адгезионные культуры, в противоположность, могут расти только слоем на подложке-матрасике), выделяют целевой продукт в окружающую среду (не надо разрушать клетки - меньше мусора на очистку), дают белок, не отличимый от "родного" (правильный фолдинг и пострансляционные модификации - бактерии и дрожжи так не умеют, хотя продуктивность у них сильно больше). Ну, поскольку продукт у нас находится в растворённом виде и имеет нанометровые размеры, а клетки - это довольно жирные колобки в пару десятков микрон диаметром, логичный первый этап - избавиться от них. Сделать это можно либо фильтрацией, либо центрифугированием. Применяются оба подхода, причём, чем больше масштаб, тем сильнее предпочтение в пользу центрифугирования. В любом случае, эту часть процесса называют осветление или Clarification - жижа из мутной становится прозрачной, однако носкаином от неё разит всё ещё нехило. Мы с ребятами прикидывали, что в двухкубовом реакторе под конец культивирования полощется пара-тройка десятков килограммов биомассы (ну и около 10кг растворённого белка, если продуктивность 5г/л). Надо понимать, что не всякий фильтр не спасует перед таким вызовом (при условии приемлемой площади). Чаще всего применяют глубинные фильтры (примерно как песчаные фильтры на водоканале) на основе диатомита и целлюлозы - клетки и прочий крупный мусор застревают между волокон. Это оптимальное с точки зрения грязеёмкости на единицу площади решение. Выглядят они примерно вот так (насос, подающий и приёмные жбаны не показаны)

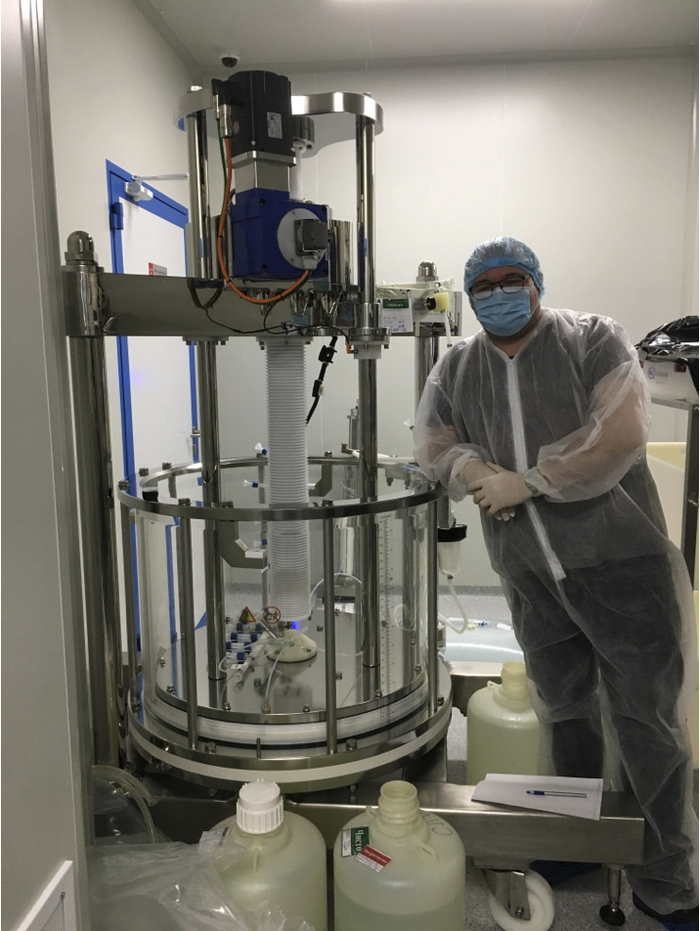

Ну, от клеток мы избавились. Теперь нужно как-то выделить сами антитела. Осложняется задача тем, что продукт - далеко не единственный белок в растворе. Тут вам и белки из подохших и развалившихся клеток (вот почему предпочтительно клетки не разрушать), компоненты питательной среды (там тоже и отдельные аминокислоты и короткие пептидные фрагменты) и ещё чёрта лысого только нет (хотя, если хорошо поискать...). И тут нам на помощь приходит аффинная хроматография. Суть её заключается в очень специфическом взаимодействии между продуктом и материалом неподвижной фазы. Собственно, всё очень просто: прогоняем жижу через колонку с нашим чудо-веществом, продукт к нему прилипает, а всё остальное утекает в канализацию на станцию деактивации стоков. Метод беспроигрышный, инфа сотка! Где только взять это чудо-вещество? Ну, тут есть несколько довольно распространённых подходов. Например, можно в последовательность ДНК, кодирующую целевой белок, зашить код нескольких подряд гистидинов в виде хвостика (т.н. His-tag) и потом за этот хвостик вытягивать белок при помощи металл-ионной аффинной хроматографии (Ni-IMAC, например... Ni-Ion Metal Affinity Chromatography, смыть связавшийся продукт можно похожей на гистидин молекулой - имидазолом). Проблема в том, чтобы потом убрать этот хвостик (который сам по себе действует на иммунную систему пациента как красная тряпка на быка) и никель (аллерген), но если другого выхода нет, то пользуют. Однако, в случае с антителами другой подход есть. Есть такая бактерия... Staphylococcus aureus, золотистый стафилококк. Живёт на коже, не особо полезная, но, если с иммунитетом норм, то проблем не доставляет. И есть у этой мелкой дряни белок, называемый белком А (Protein A, ProA). И есть у этого белка одна интересная способность - связываться с любыми антителами (товарищи зануды, мы говорим только про IgG, если что. Мы вроде как научпопом занимаемся, поэтому некоторые допущения и приближения вполне допустимы). Без разницы на последовательность Fab, так как связывание происходит с Fc (а он, напомним, одинаковый). Связывание зависит от кислотности среды - при околонейтральном pH (6,5 - 7,5 чаще всего) происходит образование комплексов белокА - антитело, а при подкислении до около 3,5-3,7 - распад. Ну, осталось только взять этот белок А, пришить его крепко-накрепко к какой-нибудь матрице (чаще всего это сефароза, по сути, маленькие, но очень пористые мармеладные шарики диаметром около 90 микрон), чтобы никуда не делся. Это и есть наша стационарная фаза - при пропускании содержащего продукт раствора, торчащие в стороны молекулы белка А будут вылавливать молекулы антител. Чтобы она была действительно стационарной, поместим её в стеклянный или акриловый цилиндр, с двух сторон ограниченный сетками, чтобы никуда эти мармеладные шарики не делись. Это уже хроматографическая колонка. Размеров они бывают разных. В лаборатории при разработке техпроцесса обычно используют диаметром от 5мм до 50мм. При масштабировании до пилотного производства - 100-200мм, а при полномасштабном бывают и больше метра. Одно остаётся постоянным - высота слоя стационарной фазы. Она обычно бывает не больше 20см, так что промышленная колонка даже не колонка, а, скорее, блинчик. Вот так вот выглядит пустое чудовище диаметром 800мм. Весит такой девайс порядка 2 тонн. Пустой. Объём такой колоночки может быть влёгкую 100-120 литров (все аналитики от таких цифр тихо ахнули)

В зависимости от марки сорбента (стационарной фазы), один литр колонки может связать 40-80 граммов антител. То что связывание происходит через Fc делает метод универсальным - не важно какой препарат вы чистите, это может быть даже не антитело, а какой-нибудь fusion-protein, у которого от антитела только "ручка", в любом случае вы будете использовать аффинную хроматографию с белком А.

А вот так выглядит колоночка диаметром 26мм. Такие используются в лабораториях при разработке процесса

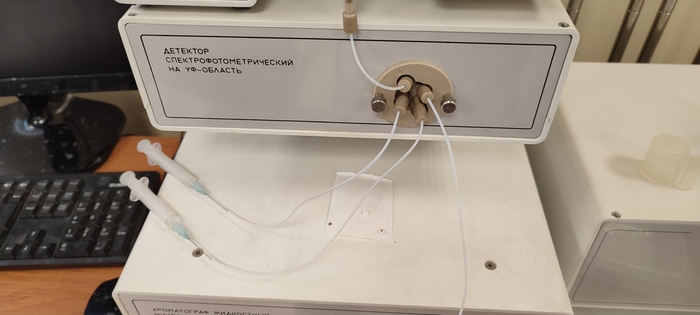

Для того, чтобы пропускать различные растворы с заданными параметрами (нас интересуют, прежде всего, объём и скорость), используются хроматографы. Размерами они бывают от настольных лабораторных (до 150-600 мл/мин), до здоровенных промышленных шкафов, качающих больше 20 литров в минуту. По сути, хроматограф - это насос, клапанная обвязка входа (выбор раствора/продукта), клапанная обвязка колонки (можно пустить поток в обе стороны, либо мимо колонки), блок детекторов (мониторинг параметров - проводимость раствора/солёность, pH, оптическая плотность, температура и т.д.) и клапанная обвязка выхода (слив, либо сбор продукта) и кучка манометров, стоящих в разных местах системы. Выглядеть может как-то так (слева - äkta Pure - до 150мл/мин, в середине - äkta Pilot до 600мл/мин, справа - äkta Ready - до 500 л/ч).

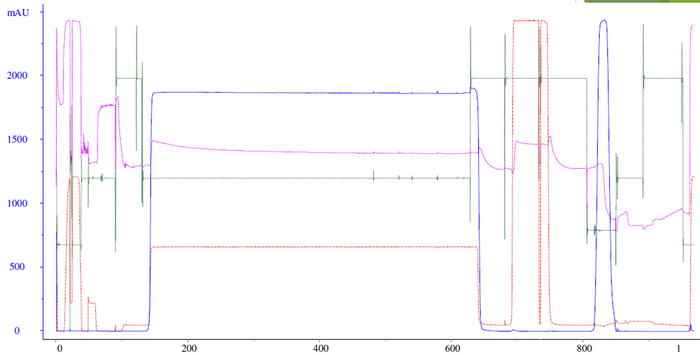

Все эти штукуёвины давным-давно рулятся с компа при помощи специализированной софтины. Для хроматографов GE/Cytiva (вышеупомянутые äkta) она называется "Единорог", ну Unicorn тобишь. Через софтину можно контролировать текущие параметры (с какого входа сосёт, с какой скоростью, какой давляк и т.д.) и производить запись результатов. Блок детекторов после колонки даёт нам представление о том, что же там вообще творится (растворы имеют разную солёность, pH, поглощение ультрафиолета и т.п.), а программа записывает все эти показания в виде графика в зависимости от пропущенного объёма или времени - это называется хроматограмма. Без особого тайного знания (с) и/или поллитра в них, обычно, не разобраться. Ну вот, например...

По графику проводимости мы можем понять зашла/вышла соль на колонку, по графику поглощения УФ (чаще всего - 280нм, тут поглощает белок) мы понимаем, что попёр белок, по графику pH мы понимаем, что колонка уравновешена/не уравновешена/дошла кислота и щас попрёт белок и ещё куча-куча всего... Но, на самом деле, если процесс отлажен, то участие человека можно свести к абсолютному минимуму, прописав программу. Всё взаимодействие оператора с машиной будет сводиться к подключению нужного жбана к нужному порту, да тыканью в диалоговые окна (проверь, что раствор не кончился, подключи жбан-сборник и т.д.) - очень здорово влияет на повторяемость, а это - один из краеугольных камней производства.

Про железяки более-менее понятно. Аффинная хроматография замечательна тем, что даёт сумасшедший фактор очистки. На выходе мы получаем практически чистый раствор антитела (то что это именно то антитело, которое нам нужно, гарантируется на стадии культивирования - одна клеточная линия может производить одну молекулу и это проверяется при её характеризации/аттестации). Впрочем, полупродукт всё ещё может содержать нежелательные примеси (например, ДНК клеток хомячка, которые делали белок, белки этих клеток, налетевший с колонки белок А - тоже не очень полезная штука), кроме того, он может содержать слипшиеся вместе молекулы антител (аггрегаты) или, наоборот, развалившиеся молекулы (продукты деградации).

Для того, чтобы от них избавиться, существуют последующие этапы очистки. Кроме того, в полупродукте могут потенциально содержаться вирусы. Вирусы, которыми могли заболеть клетки. Да, клеточные банки характеризуют на отсутствие вирусов, да, их мониторят во время производства, да, в конце-концов, это грызунячьи вирусы, которыми человек не болеет, но кроме этого процесс очистки должен включать не менее 2 шагов, специально направленных на удаление возможных вирусов. Нужно доказать, что процесс очистки обеспечивает снижение вирусной нагрузки минимум на 15 логов (в 10 с 15 нулями раз), но это предмет совершенно другого разговора. От ДНК и белков клетки хозяина мы можем избавиться при помощи ионообменной хроматографии (в колонке тоже мармеладки, но не с белком А, а с заряженной положительно или отрицательно функциональной группой) - в зависимости от условий проведения хроматографии (прежде всего, pH и солёность раствора) мы можем сделать так, что либо продукт будет садиться на колонку, а примеси - нет, либо - наоборот. Первый способ называется bind-elute mode, второй - flowthrough mode. В последнее время пошла мода именно на Flowthrough хроматографию, т.к. количество примесей на данном шаге уже очень мало и для того, чтобы связать их все, не связывая продукт, достаточно относительно небольшой колонки, а это здорово экономит дорогущий сорбент и растворы при той же эффективности очистки. Так, для примера... в режиме bind-elute на литровую колонку можно посадить 20-30 граммов белка и потом его смыть. А в режиме flowthrough (связываем примеси) через ту же литровую колонку можно пропустить и 1000 граммов белка, потому что свяжет она те же 20-30 граммов, но примесей.

Продукты аггрегации и деградации, казалось бы, легко отделить при помощи гель-фильтрационной хроматографии, которая тупо делит молекулы по размеру. Проблема тут в том, что для хорошего разделения объём нанесения должен быть не больше 10% от объёма колонки (а у нас там пара сотен литров полупродукта стоит...), так что гель-фильтрацию оставьте аналитикам, в промышленном масштабе её никто не применяет (только если очень приспичит и другой возможности ну совсем нет). Поэтому используются другие сорбенты - тут может быть и гидрофобная хроматография (HIC) и ещё одна ионообменная (IEX) и всякие разновидности смешанной (MMC). Всё сугубо индивидуально и зависит от процесса. Что совершенно точно не применяется, так что обращёнка (RPC) и всякая страшная органика в качестве растворителей - только вода, только хардкор. Продукт слишком нежный.

После очистки, однако, раствор всё ещё не пригоден для введения пациенту (а это, кстати, либо подкожно, либо внутривенно. Привет всей гомеопатической нечисти типа оциллококцинума или как там его). В ход вступает последняя установка - тангенциальная фильтрация или TFF (Tangential Flow Filtration). Для неподготовленного глаза выглядеть может как какой-нибудь адронный коллайдер (впрочем, как и большинство других установок), например, вот так

Если не вдаваться в подробности, то работает она подобно почке (ну или гемодиализатору) - старый ненужный раствор отгоняется в слив, через мембрану, поры которой меньше белковой молекулы, постепенно замещается финальным, всё это дело концентрируется, чтобы не приходилось ставить капельницу с трёхлитровым баллоном и готово. Осталось только добавить вспомогательные вещества, чтобы белок при хранении не выпал хлопьями, стерилизовать и разлить по флакончикам.

Может показаться, что то, что я только что описал, где-то там, за гранью фантастики, однако это уже достаточно зрелая технология. На рынке существуют десятки препаратов этого класса и ещё сотни на подходе. Биотехнологические препараты сейчас определённо в тренде (из 10 мировых бестселлеров, наверное, больше половины - биотех) и за ними будущее. Впрочем, есть ещё препараты на основе РНК (но это тоже биотех) и индивидуальная медицина. Кстати, да... в России препараты этого класса тоже производятся. Даже не одной (и даже не двумя) компанией. Как дженерики (тут они называются biosimilar), так и оригинальные. Конечно, наш биотех не так массов, как европейский или американский, но он, если что, существует, существенен и развивается.

Бонусом для техногиков - автоматизированная упаковка промышленной колонки (похоже на трёхсоточку). Я с такой системой не работал, но масштаб суеты примерно понятен, хотя 300мм можно ещё упаковать вручную, как лабораторную. Дальше - 450 и больше, массы деталей растут пропорционально квадрату диаметра и без лебёдок или автоматизированной упаковки уже не обойтись

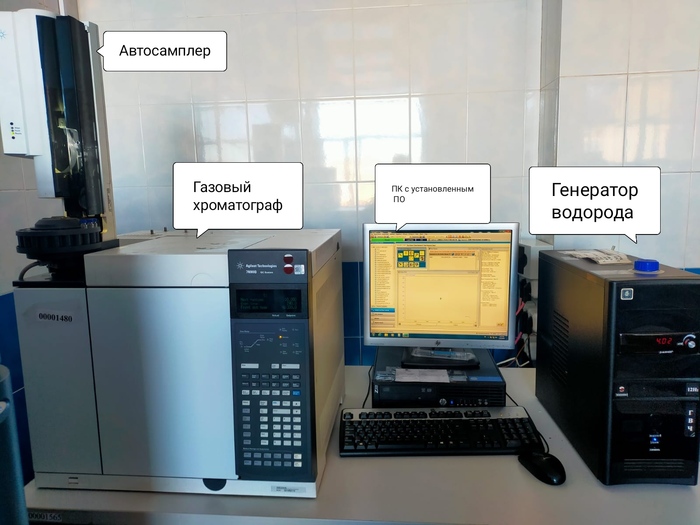

![Есть ли спирт в настое чайного гриба? [газовая хроматография] Химия, Эксперимент, Наука, Хроматография, Чайный гриб, Научпоп, Алкоголь, Этиловый спирт, Анализ, Длиннопост](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/03/08/5/167825786211780278.jpg)

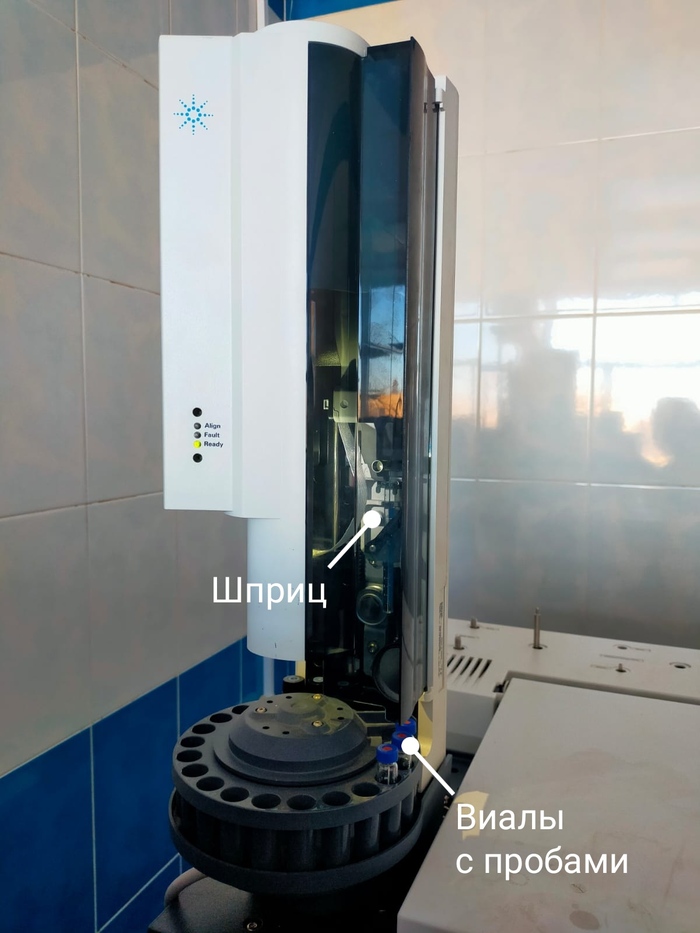

![Есть ли спирт в настое чайного гриба? [газовая хроматография] Химия, Эксперимент, Наука, Хроматография, Чайный гриб, Научпоп, Алкоголь, Этиловый спирт, Анализ, Длиннопост](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/02/20/8/1676899331135518529.jpg)

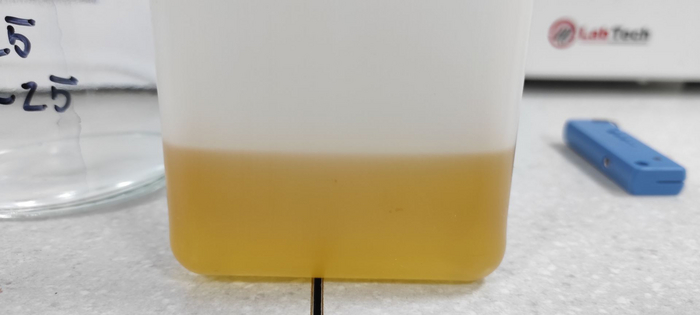

![Есть ли спирт в настое чайного гриба? [газовая хроматография] Химия, Эксперимент, Наука, Хроматография, Чайный гриб, Научпоп, Алкоголь, Этиловый спирт, Анализ, Длиннопост](https://cs14.pikabu.ru/post_img/2023/02/20/7/1676891694155166920.jpg)

![Есть ли спирт в настое чайного гриба? [газовая хроматография] Химия, Эксперимент, Наука, Хроматография, Чайный гриб, Научпоп, Алкоголь, Этиловый спирт, Анализ, Длиннопост](https://cs13.pikabu.ru/post_img/2023/02/20/8/1676899368134846030.jpg)