В начальный период войны на Тихом океане ВМС США столкнулись со странным поведением торпед Mark 14. Профессиональные и смелые действия экипажей американских субмарин в подавляющем большинстве случаев заканчивались нулевым результатом. В чём же была причина этого почти мистического невезения?

Пролог

4 июня 1942 года, около 10:25 по времени атолла Мидуэй, три японских авианосца были атакованы американскими пикирующими бомбардировщиками. Попадания их 1000 и 500-фунтовых фугасных авиабомб вызвали обширные пожары на ангарных палубах кораблей. Спустя три с половиной часа один из них, «Кага», был уже полностью охвачен огнём, все проходы на шлюпочную палубу в корме были отрезаны. Для японских моряков, проигравших схватку с пожаром на нижней ангарной палубе авианосца, оставался единственный выход – на правый борт корабля, на узкий верхний срез противоторпедного буля, находившийся в 5 метрах над ватерлинией. Вскоре на этом выступе скопилось около 20 человек. Вжавшись спиной в борт, они смотрели на своих товарищей, уже сорвавшихся в воду. Однако передышка оказалась недолгой – в 14:05 раздался крик: «Торпеды на 45°».

Для командира американской подводной лодки SS-168 «Наутилус» капитана 3-го ранга Уильяма Броксмана и 92 его подчинённых это было окончанием долгой и опасной семичасовой охоты. С того момента как Броксман получил первое сообщение об обнаружении вражеского соединения, лодка уже успела два раза его найти, сблизиться и оказаться внутри ордера. В ходе первой попытки были выпущены две торпеды в направлении японского линкора, в ходе второй попытки – ещё одна в направлении эсминца. В 10:26, переждав очередную атаку глубинными бомбами эсминцев эскорта, упорный командир «Наутилуса» подвсплыл на перископную глубину и начал уже третье за день сближение с вражескими кораблями, расположение которых выдавали лишь разрывы зенитных снарядов на горизонте. В 12:53 лодка приблизилась на достаточное расстояние, чтобы разглядеть будущую цель – японский авианосец «без внешне заметных повреждений», а также два «крейсера» (на самом деле эсминцы типа «Кагэро»), то ли снимающие экипаж корабля, то ли пытающиеся взять его на буксир.

В 13:59, подкравшись малым ходом на дистанцию в 2500 метров, Уильям Броксман начал очередную атаку, на этот раз, чтобы наверняка, серией из четырёх торпед с интервалами в 30 секунд. Двигатель четвёртой торпеды не запустился, но пенные следы остальных трёх были хорошо видны в перископ. Как отмечалось в рапорте командира «Наутилуса», все 5 офицеров, находившихся в рубке, отчётливо видели результаты попаданий: «языки красного пламени, появившиеся от носа и до миделя корабля». Японские «крейсеры» немедленно развернулись в сторону подлодки и включили сонары, Броксман скомандовал экстренное погружение на 90 метров. Через пять минут над лодкой начали взрываться уже ставшие привычными глубинные бомбы, но экипаж пребывал в приподнятом настроении – как и положено морякам, считавшим свою боевую задачу выполненной.

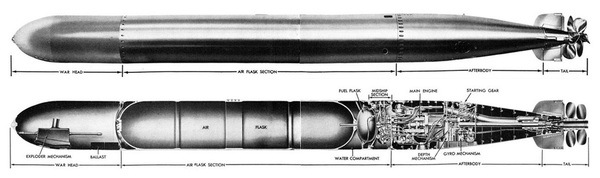

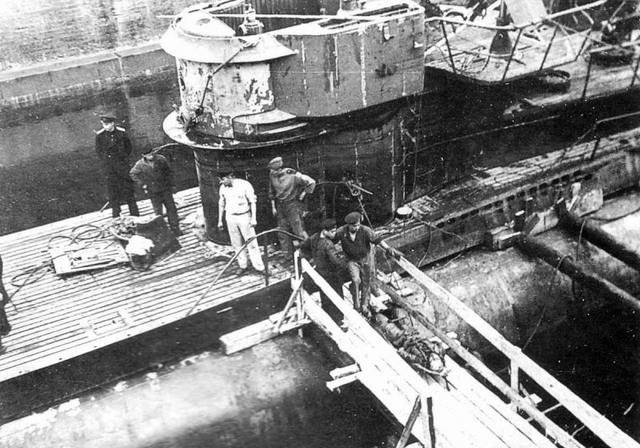

Тем временем, на поверхности происходило следующее. Три торпеды Mark 14 неслись к горящему авианосцу на скорости 46 узлов, оставляя на поверхности хорошо заметные пенные следы. Одна из них двигалась точно в центр правого борта — казалось, в то самое место, где ютились спасшиеся из горящего ангара «Кага». Находившийся среди них капитан-лейтенант Ёсио Кунисада отдал команду прыгать в воду и пытаться отплыть подальше от корабля. Уже в воде он услышал глухой подводный удар, но шли секунды, а взрыва так и не последовало. Наконец Кунисада обернулся и увидел удивительную картину: около борта «Кага» мирно покачивался на волнах покрашенный в серо-голубой цвет пятиметровой длины цилиндр. Мощный удар о борт цели оторвал и отправил на дно боевую часть, двигатель заклинило, а увеличившаяся плавучесть вытолкнула безобидный теперь корпус на поверхность. Оказавшиеся рядом японские моряки по-разному реагировали на остатки торпеды – кто-то с проклятьями молотил по ней кулаками, а кто-то просто уцепился за подвернувшийся плавающий предмет, экономя силы. Ёсио Кунисада поплыл обратно к своему кораблю, чтобы тоже воспользоваться экзотическим «спасательным средством», предоставленным противником.

Вспышки на авианосце, принятые офицерами «Наутилуса» за результаты попаданий их торпед, были, скорее всего, просто совпавшими по времени внутренними взрывами горючего или боеприпасов, вызванными давно бушующими на ангарных палубах авианосца пожарами.

Ни капитан-лейтенант Кунисада, ни его подчинённые не знали, что их чудесное спасение было не счастливой случайностью, а скорее закономерностью. Равно как и капитан 3-го ранга Броксман с его подчинёнными, находившиеся в своём первом боевом походе, не отдавали себе отчёта, что в тот день рисковали своими жизнями почти совершенно бессмысленно. Торпеды американских подводных лодок, эсминцев и лёгких крейсеров на тот момент имели ничтожно мало шансов поразить корабли и суда противника.

Осознание проблемы

Хотя ВМС США уже с первого дня Тихоокеанской войны начали осуществлять то, что принято называть «неограниченной подводной войной», их успехи в этом направлении очень долго оставались весьма скромными. Даже немногочисленные устаревшие голландские подводные лодки действовали в тот период гораздо эффективней: в течение первого месяца войны на Тихом океане ими были потоплены 8 транспортов и эсминец, а также повреждены ещё 4 транспорта и танкер.

За тот же период времени 27 боеспособных подлодок Азиатского флота США выпустили в общей сложности 96 торпед в 45 атаках, потопив или повредив при этом всего 3 японских транспорта. Как это выглядело в деталях, можно рассмотреть на примере первого боевого похода (8 декабря 1941 г. – 25 января 1942 г., южное побережье Индокитая и Макасарский пролив) крейсерской подводной лодки SS-188 «Сарго» под командованием капитана 3-го ранга Тайрела Джейкобса:

14.12.1941 18:57 – Цель: транспорт; дистанция 910 м; 1 торпеда; преждевременное срабатывание взрывателя на 18-й секунде после пуска.

24.12.1941 12:38 – Цель: транспорт; дистанция 820 м; 2 торпеды; попадания: нет.

12:39 – Цель: транспорт; дистанция 1000 м; 1 торпеда; попадания: нет.

12:49 – Цель: транспорт; дистанция 1650 м; 2 торпеды; попадания: нет.

27.12.1941 12:25 – Цель: 2 транспорта; дистанция 820 м; 2 торпеды; попадания: нет.

19:03 – Цель: транспорт; дистанция 1100 м; 2 торпеды; Попадания: нет.

19:09 – Цель: транспорт; дистанция 910 м; 2 торпеды; попадания: нет.

04.01.1942 18:37 – Цель: танкер; дистанция 1200 м; 1 торпеда; попадания: нет.

Все 13 торпед были выпущены в почти полигонных условиях: по тихоходным (9–12 узлов) целям, идущим постоянным курсом, без противолодочного зигзага, при дневном или вечернем солнечном освещении и с дистанций, которые в случае торпед можно смело охарактеризовать как «в упор». Наведение во всех случаях осуществлялось визуально через перископ, прицельные данные готовились с помощью лучшей на тот момент в мире системы управления торпедным огнём поводных лодок TDC (Torpedo Data Computer) Mark 3.

После преждевременного взрыва первой выпущенной торпеды командир лодки засомневался в надёжности магнитного взрывателя и приказал заблокировать его на оставшихся торпедах, оставив лишь более надёжный контактный. После двух следующих промахов у него появилось подозрение, что торпеды идут ниже выставленной глубины. Джейкобс приказал уменьшить её с принятых для подобных целей 4,5 м до 3 м, а также увеличить количество замеров при определении дистанции до цели, её скорости и курса. Однако и после этого атакованные суда продолжали попросту не замечать запущенных по ним торпед. Перед пусками последних торпед данные по целям перепроверяли уже десятки раз, а контролировать точность ввода данных в систему управления огнём был поставлен старший помощник, но и это не помогло. После неудачи с последней целью, идущим на 9 узлах танкером, данные по которому были многократно проверены и перепроверены, капитан 3-го ранга Джейкобс не выдержал и, нарушив обязательное радиомолчание, вышел в эфир с сообщением об общей ненадёжности торпед Mark 14.

С теми же проблемами столкнулись и другие американские подлодки. Одна за другой они возвращались из боевых походов, и их рапорты, что ложились на стол командованию, содержали одно и то же: преждевременные срабатывания взрывателей и ничем не объяснимые промахи даже при самых идеальных условиях, включая случаи стрельбы по неподвижным целям без упреждения. Командование, как на местах, так и в Вашингтоне, поначалу весьма скептически относилось к подобным сообщениям – в них, прежде всего, видели попытки командиров подлодок найти оправдание собственным ошибкам. Но информация о нештатном поведении торпед дисциплинировано передавалась по команде и в результате поступала в Управление вооружений ВМС США (Bureau of Ordnance, BuOrd). Специалисты данного управления, ответственные за разработку и испытания торпед, поначалу ушли в глухую оборону и тоже обвиняли во всех проблемах самих подводников. Ситуация усугублялась ещё и тем, что Управление вооружений – равно как и Управления по кораблестроению, личному составу и т. д. – обладало достаточной долей автономности. Они не находились в «цепочке командования» Главкома ВМС США, а подчинялись напрямую Министерству флота.

Однако поток рекламаций из боевых подразделений нарастал, и начальник Управления вооружений контр-адмирал Уильям Блэнди был вынужден всё же приказать разработчикам и производителям торпед, торпедной станции в Ньюпорте, разобраться в этом вопросе. И те вдруг внезапно «вспомнили», что испытания, проведённые ещё до войны, в октябре 1941 года, показали превышение глубины хода на 1,2 м. В феврале-марте 1942-го были проведены повторные испытания, подтвердившие эту цифру. Ошибка была списана на то, что применявшиеся при калибровке испытательные носовые части торпед, с балластом и контрольной аппаратурой, весили почему-то меньше, чем реальные боевые, с зарядом и взрывателем. В результате о данной «небольшой проблеме» командование подводных сил флотов США было впервые извещено в официальном письме от 30 марта 1942 года. Вместе с тем наличие каких-либо проблем со взрывателями всячески отрицалось. Официальный циркулярный документ Управления вооружений № Т-174, регламентирующий установку глубины хода с учётом обнаруженной погрешности и предназначенный уже непосредственно для командиров подлодок, был разослан лишь 29 апреля 1942 г. Война к тому моменту шла уже почти пять месяцев.

А командование на местах продолжало требовать от подводников строгого следования инструкциям, то есть использования главного, как считалось, преимущества торпед Mark 14 – возможности подрыва под незащищённым дном цели посредством магнитного взрывателя. Однако командиры подлодок, убедившиеся в неэффективности магнитных взрывателей, эти требования дружно игнорировали, не отражая этого, впрочем, в своих рапортах. Но даже полный отказ от магнитных взрывателей и уменьшаемые «на глаз» установки глубины хода ситуацию не улучшили.

Постепенно капитаны подлодок теряли сдержанность даже в официальных документах. Командир лодки SS-184 «Скипджек» капитан 3-го ранга Джеймс Коу в своём рапорте о третьем боевом походе (14 апреля – 3 июня 1942 г., Южно-китайское море, в ходе похода потоплено 3 японских транспорта и ещё один серьёзно повреждён) излагал события следующим образом:

«13.05.1942 17:59 – Две торпеды выпущены по второй цели с дистанции 730 м. Уверенно наблюдали пенный след от первой, прошедший под кормовой частью цели. Попаданий нет! Эти «рыбы» были выставлены на 3 м, но шли гораздо глубже на дистанции менее 900 м. Цель открыла по нам огонь из носового орудия […]. Это была горькая пилюля, я теперь мало доверяю этим торпедам. […]

17.05.1942 05:55:30 – Одна торпеда выпущена по второму транспорту с дистанции 640 м, угол встречи 88° к левому бору, точка прицеливания – мидель. Был настолько уверен в попадании, что задержал пуск второй торпеды. Наблюдали пенный след, прошедший прямо под кормовой частью цели, взрыва не последовало. 05:56:20 – Выпущена вторая торпеда, которая взорвалась в 05:56:45. Эта «рыба» попала в район точки прицеливания под мостиком. […]

Это заставляет задуматься, а дают ли вообще какие-то преимущества эти попытки выхода на позицию типа «невозможно промахнуться», на дистанцию 450–900 м, какового принципа я всегда старался придерживаться. […]

Поход в воды противника и обратно длиной в 8500 миль и выход незамеченным на позицию для атаки в 730 м от вражеских кораблей только для того, чтобы обнаружить, что торпеды идут глубже заданного и что более половины из них не взрывается, представляет собою, как мне кажется, не самый удачный способ добывания информации, которая могла бы быть получена в любое утро и на расстоянии всего нескольких миль от торпедной станции, причём в гораздо более безопасных условиях».

Глубина хода

26 мая 1942 года произошло, казалось бы, рядовое событие, ставшее, тем не менее, ключевым во всей истории со злосчастными торпедами. Командующим подводными силами юго-западного сектора Тихого океана, базировавшимися на Брисбен и Фримантл в Австралии, был назначен будущий «Дёниц Тихого океана» контр-адмирал Чарльз Локвуд. В отличие от своего предшественника и коллег, командовавших другими соединениями подлодок, он со всей серьёзностью отнёсся к информации о проблемах с торпедами. Уже через 10 дней после вступления в должность Локвуд отправил Главнокомандующему ВМС США адмиралу Эрнесту Кингу копию цитировавшегося выше рапорта командира подлодки «Скипджек». К документу прилагались примечания, в очередной раз привлекающие внимание Главкома к торпедной проблеме и ненавязчиво намекающие на то, кто занимается её решением, а кто игнорирует:

«3. Рапорт наглядно демонстрирует подавленность агрессивного командира подлодки, вызванную неудовлетворительными характеристиками торпед. Боевые подразделения прилагают все усилия для улучшения положения с торпедами, Управление вооружений постоянно информируется о сложившейся ситуации».

Возможно, одной из последних капель в чаше терпения контр-адмирала Локвуда стал третий боевой поход подлодки SS-182 «Сэмен» под командованием капитана 3-го ранга Юджина Макиннея. 25 мая 1942 г. в ночной атаке ему удалось потопить ремонтное судно «Асахи», 11 441 т, шедшее с эскортом эсминцев. Однако спустя три дня торпеды Mark 14 вновь продемонстрировали свою непредсказуемость. На этот раз целью был транспорт поменьше (грузопассажирское судно «Гангэс-мару», 4 382 т), и, сблизившись до 900 м, Макинней решил действовать по той же схеме, что и в предыдущий раз, но сократив количество торпед в залпе до трёх:

«20:35 – Выпущены три торпеды, наблюдалось два попадания в районе миделя спустя минуту после пуска. Судно тонуло недостаточно быстро, поэтому было решено добавить ещё одну торпеду из кормового аппарата. […] Пуск из ТА №5 с дистанции 640 м. Пуск нормальный, двигатель торпеды слышен, попадания нет. Пуск из ТА №8 с дистанции 680 м. Пуск нормальный, двигатель торпеды слышен, попадания нет. Обе торпеды были выставлены на глубину 3 м.

23:00 – Цель затонула.

[…] Осадка цели успела увеличиться, и установки глубины хода должны были быть верными, так как одна из торпед, также выставленная на 3 м, перед этим поразила цель. […] Не могу предложить никаких объяснений двум промахам из кормовых аппаратов».

Так или иначе, командиры подлодок и офицеры штаба смогли убедить нового командующего, что поскольку никакой надежды на Управление вооружений нет, то стоит попробовать найти решение проблемы собственными силами. В результате контр-адмирал Локвуд санкционировал проведение «неофициальных испытаний» в заливе Френчмэн на юго-западном побережье Австралии. У местных рыбаков было куплено 150 м обычной рыболовной сети, и 20 июня 1942 г. всё тот же командир SS-184 «Скипджек» капитан 3-го ранга Джеймс Коу с дистанции 780 м выпустил по ней торпеду, установленную на 3 м глубины. Обследование сети показало, что она была пробита в 7,6 м от поверхности. Испытания продолжили на следующий день, сокращение дистанции до 640 м привело к тому, что торпеда, установленная на те же 3 м, пробила сеть на глубине 5,5 метра. Последний пуск был произведён с той же дистанции с установкой уже на нулевую глубину хода, однако вместо того, чтобы идти по поверхности воды, торпеда встретила сеть на глубине в 3,4 м.

В тот же день информация об этих испытаниях была отправлена в Управление вооружений, а спустя ещё два дня она была дополнена сообщением уже из Пёрл-Харбора – командующий подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Роберт Инглиш докладывал об инциденте во время учебных стрельб. Учебная торпеда, которая должна была пройти под дном эсминца-цели, была по ошибке выпущена с установкой на нулевую глубину. При этом вмятина от попадания учебной головной части была обнаружена не в районе ватерлинии корабля, а почти на 3 м ниже. Казалось бы, этих фактов, которые уже никак нельзя было списать на ошибки подводников, было вполне достаточно, чтобы Управление вооружений занялось, наконец, не дежурными отписками, а исправлением выявленных недостатков своей разработки. Однако «Большой торпедный скандал» лишь только начинал разгораться, и до его окончания оставалось ещё очень много времени, очень много бессмысленно потраченных дорогостоящих боеприпасов и упущенных целей и, что гораздо важней, сотни бессмысленно погибших подводников.

Кого заинтересовало, ссылки на источник + продолжение на источнике

Большой торпедный скандал: начало (это то, что в посте)

Большой торпедный скандал: врождённые болезни

Большой торпедный скандал: «честь мундира»

Большой торпедный скандал: «Не пробил!»

Большой торпедный скандал: причины и следствия