9 мая...

Крик души...

Мой отец Капитан ВВС РФ Большаков Юрий Викторович, 29.06.1965 г.р., его не стало 31.08.2024. Ветеран боевых действий, прошел две чеченские компании, Абхазия 2008 г. Он отдал Родине 32 года... Всю свою жизнь он отдал служа Родине, полеты... командировки.... семья жила на чемоданах, руки по локоть в керосине, закручивая гайки на морозе. 31.08. его не стало, инфаркт. Похоронили в селе Александровка, Воронежская область, Панинский район. 11.05.25 уезжая, заехал к отцу и обнаружил что флагшток сломан, флаг сорван. Я не могу передать свои эмоции. Тот кто это сделал, фашист и мразь и ему воздастся. Но я знаю точно, что флаг будет висеть всегда, покуда бьётся мое сердце, и память о нем будет вечна! Слава ВВС!

P/S пишу не ради лайков, они мне не нужны. делюсь своими эмоциями...

Фехтовальщик над "Китти Хоком"

Этот самолет появился в рядах отечественных военно-воздушных сил в середине 1980-х годов. Он до сих пор остается на боевом посту, прекрасно справляясь со стоящими перед ним задачами. Ему уже ставят памятники, отдавая дань заслугам и возможностям. Он поучаствовал в нескольких вооруженных конфликтах, но славу ему принесли полеты в мирное время. За рубежом он стал широко известен, когда «посрамил» американское авианосное соединение.

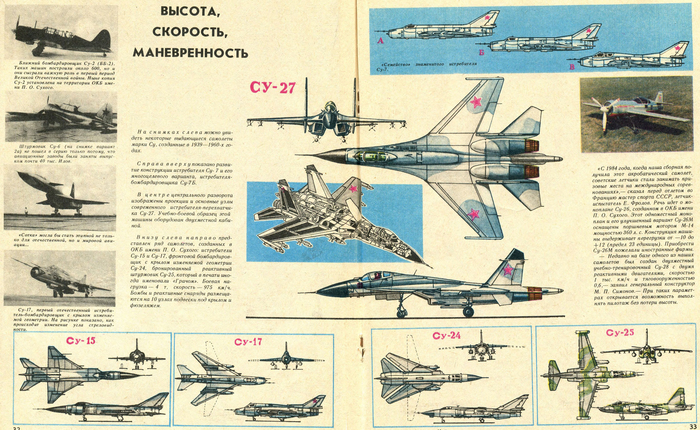

Тактические разведчики в СССР зачастую создавались путем модернизации уже выпускавшихся серийно истребителей и бомбардировщиков. В 1950-е годы таким самолетом стал Ил-28Р (производство в 1949–1955 годах, снят с вооружения в начале 1960-х годов), созданный на базе первого советского реактивного фронтового бомбардировщика Ил-28. Ему на смену пришли машины яковлевского КБ: сначала Як-27Р (производство в 1958–1962 годах, снят с вооружения в середине 1970-х годов) на базе барражирующего истребителя-перехватчика Як-27, затем Як-28Р (производство в 1966–1970 годах, снят с вооружения 1994 году), основой для которого послужил сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Як-28. Кстати, Як-28Р за полное отсутствие вооружения на борту получил в войсках шутливое прозвище «голубь мира». Параллельно с ним использовался тактический самолет-разведчик МиГ-21Р (производство в 1965–1971 годах, снят с вооружения в начале 1990-х годов), созданный на базе всепогодного перехватчика МиГ-21ПФ. Однако он обладал недостаточной для разведчика дальностью полета.

Заменить их, предоставив новые возможности ведения тактической разведки, смог в середине 1980-х годов самолет Су-24МР, созданный в ОКБ Сухого – филиале компании «Сухой».

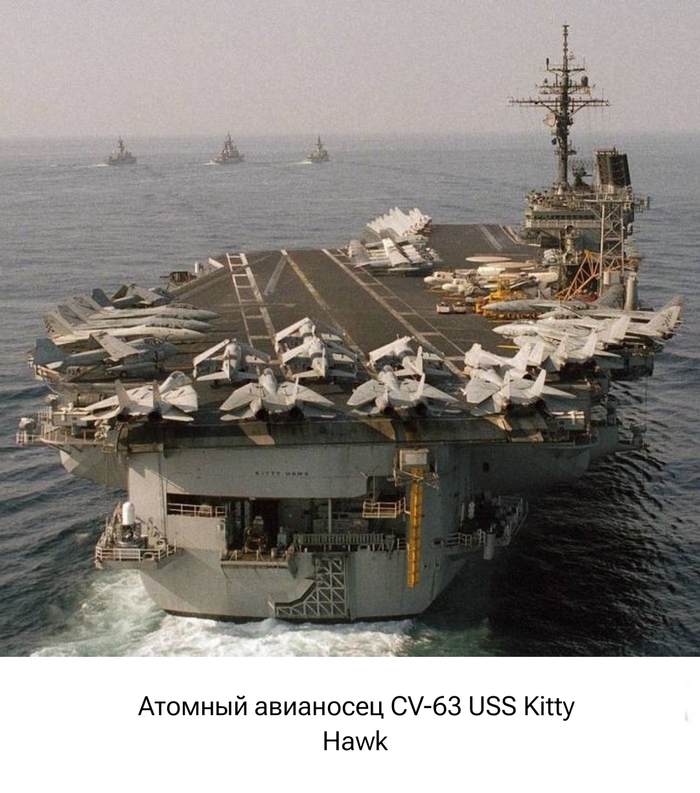

Утро 17 октября 2000 года. Район Японского моря между островом Хоккайдо и Приморским краем. До российского берега – примерно 300 км. Американский авианосец «Китти Хок» (CV-63 USS Kitty Hawk) направляется в сторону Республики Корея, где в районе города Пусан 25 октября должны начаться американо-корейские учения Foal Eagle 2000. Корабль идет малым ходом, одновременно проводя пополнение запасов топлива с идущего рядом танкера. Что произошло дальше лучше описывает летчик военно-морских сил США, чье письмо было выложено в интернет 9 декабря 2000 года и обсуждалось на многих авиационных форумах. Единственное, что сделал получатель письма, это убрал имя пилота, а также смягчил ряд его крепких выражений:

"…Плавание было довольно легким и интересным: 54 дня в море, 40 – в порту и 45 летных часов только за один месяц! Да уж, мы отлетали свои задницы! Поскольку я был один из трех командиров эскадрилий со всей своей суперкрутизной, я много летал.

Я был на мостике на очереди, чтобы управлять кораблем, поскольку есть куча O-5 [капитаны 2-го ранга / подполковники – здесь и далее в квадратных скобках комментарии получателя письма] и несколько O-4 [капитаны 3-го ранга / майоры], которые нарабатывают себе “швартовочные” навыки.

Это способ побыть супергероем, когда ты отдаешь команды “права руля” и “лево руля”, “эй, это ручка управления скоростью хода, чувак” и чешешь рядом с кораблем снабжения во время UNREPS [операция пополнения запасов]. Вы делаете это под пристальным наблюдением капитана корабля и CDO (дежурный офицер класса O-5, обычно штурман или помощник штурмана).

Так вот, сижу я там и треплюсь о всякой фигне со своим напарником, который также получает свою “квалификацию”. Тут мы получаем по ящику звонок из CIC (информационного центра боевых операций). Они говорят: “Сэр, у нас появились признаки активности русских истребителей”.

Капитан говорит ему: “Запускаем боеготовые истребители”. Парень отвечает, что они могут объявить только “Тревогу 30” (вылет в течение 30 минут после уведомления). Капитан охреневает и говорит: “Запустите все, что у нас есть”. Я побежал к штурманскому телефону и позвонил SDO (офицеру дежурной эскадрильи). В тот день дежурила не наша эскадрилья, так что я велел ему выяснить, кто дежурит, и сделать так, чтобы они подняли свои задницы и мчались на полетную палубу (только “Тревога 7” предполагает, что пилоты дежурят на полетной палубе и готовы подняться в воздух; “Тревога 30” означает, что они находятся в дежурной комнате).

В любом случае спустя 40 минут после того, как CO выдало предупреждение, русские

Су-27 Flanker и Су-24 Fencer, делая 920 км/ч, проходят в 60 м прямо над рубкой “Китти Хока”. Это было как в фильме “Топ Ган”! Капитан на мостике пролил на ботинки свой кофе, все говорят: “Твою мать!” В тот момент я посмотрел на капитана, его лицо было багровым. Он выглядел так, как будто вываживал свою жену, которую поимел морской пехотинец. Русские истребители совершили еще два скоростных пролета на малой высоте, прежде чем мы, наконец, подняли с палубы первый самолет – EA-6B Prowler (самолет радиоэлектронной борьбы и разведки). Именно! Мы подняли гребаный Prowler, и он оказался один на один с Flanker (Су-27) прямо перед кораблем. Flanker зашел ему в хвост, вроде как медведь, который подмигивает маленькому зайчонку перед тем, как его сожрать. Он (Prowler) взывал о помощи, прежде чем, наконец, поднялся в воздух Hornet (F/A-18) из нашей сестринской эскадрильи – я использую этот термин в буквальном смысле, потому что они были похожи на кучу трахнутых девчонок, заигрывающих с русскими, – чтобы выполнить перехват. Но было слишком поздно. Вся команда, задрав головы, смотрела, как русские насмехались над нашей убогой попыткой остановить их.

Смешная часть истории заключалась в том, что адмирал и CAG (командующий авиационной группой авианосца) были в это время на утреннем совещании в зале командования, где их прервал оглушительный рык русских, круживших над рубкой авианосца. Офицер из штаба CAG рассказал мне потом, что они посмотрели друг на друга, на план полетов, убедились, что у нас не было никаких полетов, намеченных на несколько ближайших часов, и сказали: “Что это было?”

Четыре дня спустя русская разведслужба прислала по электронной почте командиру “Китти Хока” письмо, вложив в него фотографии, на которых наши летчики метались по полетной палубе, отчаянно пытаясь поднять в воздух самолеты. Я совершенно уверен, что у нас был уволен гребаный мальчик-неудачник, который отвечал за противовоздушную оборону нашей боевой группы (офицер, отвечавший за управление кораблем и обеспечение боевых операций). Ирония еще и в том, что всего за несколько недель до этого инцидента прошла смена адмиральской команды… Высшие морские офицеры после этого символически поставили на колени все наше авиационное крыло, держа его круглосуточно в воздухе, словно это были времена Второй мировой войны.

Вчера эту историю обсосали все российские и японские газеты. Русские даже наградили медалью их летчика за его достижения. Что за долбаный стыд! Я чувствовал, будто я из “Несносных медведей” (это фильм-комедия о худшей подростковой бейсбольной команде “Медведи”. – Ред.), и нам надрали задницы, а я даже не сошел со скамейки запасных, чтобы помочь…».

Небольшое уточнение: в том пролете над палубой «Китти Хок» участвовали два Су-24МР из 799-го отдельного разведывательного авиационного полка, базировавшиеся на аэродроме Варфоломеевка (недалеко от Владивостока). Именно они сделали те самые снимки, которые потом были любезно отправлены на сайт авианосца по электронной почте. По словам бывшего тогда главнокомандующим ВВС России Анатолия Карнукова, «это была плановая разведка, в ходе которой, однако, решались необычные задачи». При этом никакие международные соглашения российской стороной нарушены не были. По словам главкома, результаты разведки «были впечатляющими»: на снимках Су-24МР можно было разглядеть, как моряки начали срочно рубить шланги, соединявшие авианосец с танкером, поскольку решили, что их атакуют, и старались избежать пожара из-за разлива топлива.

С начала 1960-х годов в ОКБ Павла Осиповича Сухого разрабатывался новый фронтовой бомбардировщик. Эта машина должна была занять нишу между истребителями-бомбардировщиками Су-7 / Су-17 и дальними бомбардировщиками Ту-22 / Ту-22М. Однако проект, получивший в ОКБ внутреннее обозначение Т-6, рождался достаточно сложно. Вот как об этом писал Олег Сергеевич Самойлович, работавший в ОКБ Сухого с февраля 1957 года (в 1982–1983 годах он был первым заместителем генерального конструктора ОКБ, а с 1983 по 1985 год – заместителем генерального конструктора ОКБ): «Военные подгоняли: скорей, скорей, скорей... Спешка приводила к ошибкам практически на всех этапах создания машины – от проектирования до испытаний. Поэтому Су-24, на мой взгляд, является самым трудным самолетом нашего КБ».

После долгого этапа согласования техзадания лишь в августе 1968 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании Су-24 с крылом изменяемой геометрии. «Самолет спроектировали и построили всего за 26 месяцев, его первый вылет состоялся в январе 1972 года, а уже в марте было принято решение о запуске Су-24 в серию, – рассказывал Самойлович. – А впереди было еще три года напряженных летных испытаний».

Летные испытания Су-24 тоже складывались очень сложно, произошло большое количество происшествий. «Всего было потеряно 10 самолетов, в том числе по вине конструкции – три, все остальные – из-за двигателя АЛ-21Ф3, – уточняет Самойлович. – Кроме того, в летных испытаниях было потеряно четыре самолета Су-24М. К сожалению, это сопровождалось гибелью людей: погибло 13 летчиков-испытателей и штурманов. Катапультировались и остались живы восемь человек».

Из-за задержки создания Су-24 постоянно откладывалось и создание на его основе тактического разведчика. Хотя предэскизное проектирование такой модификации началось еще в августе 1965 года, лишь в 1970 году появился аванпроект Т-58МР на основе первой серийной модификации Су-24.

Тогда же начались работы по созданию специализированной аппаратуры и ее интеграции в бортовой комплекс самолета. Однако вскоре в ОКБ Сухого появился проект модернизированного Су-24М.

Поэтому проект Т-58МР так и остался на бумаге, а в 1975 году началась разработка разведчика Су-24МР уже на основе Су-24М. Его полномасштабное проектирование началось только в 1978 году.

Техническое задание на Су-24МР предусматривало создание машины, способной выполнять все виды разведки на расстоянии до 400 км за линией фронта в любое время суток, в любых погодных условиях и в условиях противодействия сильной ПВО противника. В июле 1980 года летчик-испытатель Анатолий Иванов совершил первый полет на прототипе разведчика Т6МР-26. Госиспытания Су-24МР завершились в 1982 году, а уже через год Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова собрал первый серийный Су-24МР.

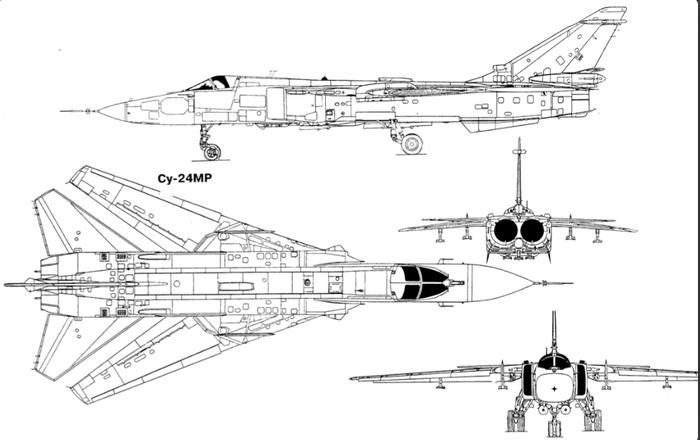

Су-24МР стал первым в СССР самолетом, способным вести видовую, радиотехническую и радиационную разведку. В состав бортового разведкомплекса вошли радиолокационная станция (РЛС) бокового обзора, тепло- и телевизионная аппаратура, панорамный и перспективный фотоаппараты, аппаратура радиотехнической разведки. С точки зрения комплексности получаемой развединформации Су-24МР до сих пор не имеет конкурентов. От серийного Су-24 он отличался более коротким фюзеляжем, носовым радиопрозрачным обтекателем упрощенной формы, под которым установлена только РЛС следования рельефу местности. На разведчике отсутствует пушка. На нижней поверхности фюзеляжа оборудованы выступающие обтекатели с окнами для оптической аппаратуры разведки. На центральном подфюзеляжном пилоне подвешиваются контейнеры с разведывательной аппаратурой, на двух пилонах под неподвижными частями крыла – дополнительные топливные баки. На пилоне под правой подвижной консолью крыла находится контейнер с аппаратурой радиационной разведки. Этот контейнер довольно редко снимается с Су-24МР, став главным внешним отличием разведчика от бомбардировщика.

Вооружение Су-24МР состоит лишь из двух управляемых ракет «воздух – воздух»

Р-60/50М, которые подвешиваются на пилон под левой поворотной консолью крыла. За отсутствие наступательного вооружения Су-24МР, как в свое время и Як-28Р, прозвали в частях «голубь мира».

Су-24МР поступали на вооружение отдельных разведывательных авиаполков ВВС и авиации ВМФ. Первое его использование в боевых действиях произошло в ноябре 1992 года: четыре машины выполняли разведывательные полеты в зоне осетино-ингушского конфликта. Вслед за этим в 1990–2000-х годах Су-24МР вели разведку в Чечне, Таджикистане, а также выполняли разведывательные полеты вдоль границ с Грузией. Две машины были сбиты над Чечней переносными зенитными ракетами. После этих потерь экипажи Су-24МР на свой страх и риск «подкорректировали» тактику боевого применения – стали летать еще ниже (на высотах порядка 100–150 м) и быстрее (до 900 км/ч). Рассматривался вариант сопровождения Су-24МР истребителями, но оказалось, что Су-27 и МиГ-29 способны удержаться на таком режиме в одном строю с разведчиком всего несколько минут. Так и остались Су-24МР одинокими воинами – полеты на разведку выполняются одиночными самолетами.

ЛТХ:

Модификация: Су-24МР

Размах крыла, м

-максимальный: 17,63

-минимальный: 10,37

Длина самолета, м: 24,53

Высота самолета, м: 6,19

Площадь крыла, м2

-максимальная: 55,16

-минимальная: 51,02

Масса, кг

-пустого самолета: 22100

-нормальная взлетная: 33325

-максимальная взлетная: 39700

Топливо, кг

-внутренние топливо: 9800

-ПТБ: 39700 (4 х 1250 или 2 х 3000 л)

Тип двигателя: 2 х ТРДФ НПО АЛ-21-Ф-3А

Тяга, кН

-нефорсированная: 2 х 76.49

-форсированная: 2 х 110.32

Максимальная скорость, км/ч

-на высоте: 1430 (М=1.35)

-на высоте с контейнерами: 1200

-у земли: 1320

Перегоночная дальность, км

-без дозаправки: 2500

-с одной дозаправкой: 4360

Боевой радиус действия, км

-без ПТБ: 420

-с двумя ПТБ: 650

Практический потолок, м: 11100

Макс. эксплуатационная нагрузка: 6.5

Экипаж, чел: 2

Вооружение: 2 х УР «воздух-воздух» Р-60, контейнеры с разведывательной аппаратурой и средствами РЭБ.

Создание чемодана

Фронтовой бомбардировщик Су-24, работы над созданием которого стартовали еще в 1960-е годы, до сих пор остается одним из символов отечественной авиации. Самолет, принятый на вооружение в феврале 1975 года, неоднократно модернизировался и по-прежнему состоит на вооружении ВВС Российской Федерации. Данный бомбардировщик был выпущен серией около 1400 экземпляров и активно поставлялся не только на вооружение ВВС Советской Армии, но и на экспорт. Самолет принял участие в большом количестве локальных войн и конфликтов, а до недавнего времени именно на бомбардировщики Су-24М приходился огромный объем боевой работы в рамках военной операции ВКС России в Сирии.Ограниченно Су-24, применяются российской стороной сегодня в военном конфликте на Украине, а в украинских ВВС - это основная и единственная ударная машина на этой войне.

В ПАО «Компания «Сухой» сегодня справедливо считают, что история фронтового бомбардировщика Су-24 начинается еще в 1961 году, когда после принятия на вооружение ВВС страны истребителя-бомбардировщика Су-7Б, по настоянию военных ОКБ Сухого было дано задание по разработке новой модификации боевого самолета, который в полном объеме отвечал бы задачам всепогодного применения в любое время дня и ночи и был бы в состоянии бороться с малоразмерными и подвижными целями. Пункт о создании новой модификации самолета содержался непосредственно в постановлении о принятии на вооружение самолета Су-7Б. Всем было очевидно, что Су-7Б – временное решение, этот самолет был на скорую руку перепрофилирован из фронтового истребителя в ударную машину.

Определенные сложности для разработки новых авиационных комплексов в то время представляли «хрущевские гонения на авиацию», которые объяснялись ракетной эйфорией и затронули многие виды традиционных вооружений и военной техники. А также противоречивые требования со стороны военных, которые, в том числе, ориентировались на поступающую по линии разведывательных ведомств информации из-за рубежа. В частности, о работах в области создания новых самолетов укороченного взлета и посадки, а также самолетов вертикального взлета.

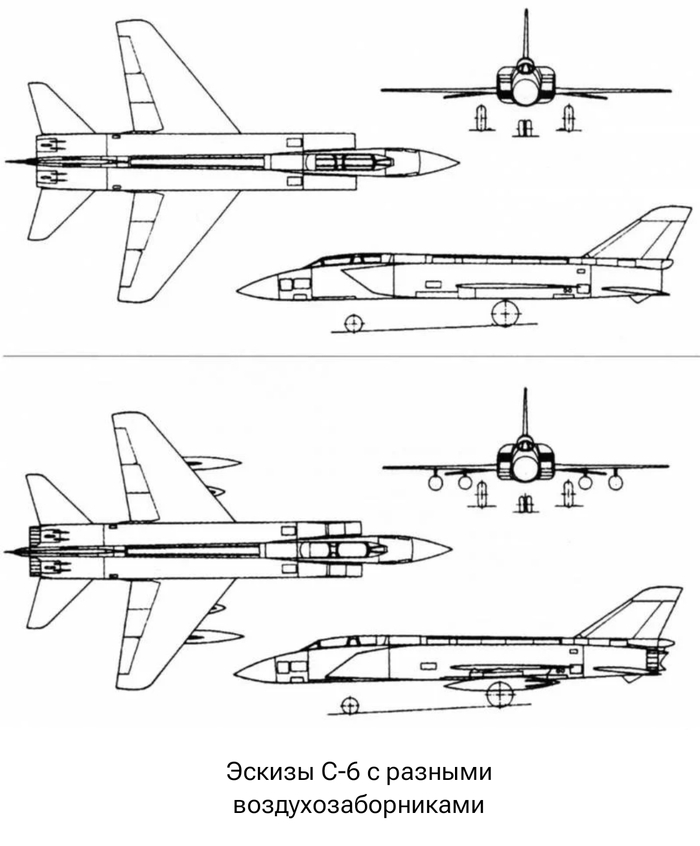

Несмотря на все трудности, в ОКБ Сухого приступили к работам по созданию новой боевой машины уже в 1961-62 годах, первоначально она имела шифр С-28, в ходе работ стало понятно, что решить поставленные военными задачи в рамках создания новой модификации самолета Су-7Б не получится. Новый ударный самолет требовал размещения нового оборудования, тех же прицельных комплексов, места для которых на борту Су-7 просто не было, разместить все требуемое не позволяла его компоновка. Параллельно в ОКБ велись работы по созданию самолета с тем же функционалом, но большей размерности, шифр работ – С-32.

В 1962 году работы по проектированию нового боевого самолета возглавил известный авиационный конструктор Олег Сергеевич Самойлович (1926-1999). Он пришел в ОКБ Сухого после успешного завершения учебы в Московском авиационном институте в 1957 году и уже в 1961 году был ведущим конструктором в КБ, а с 1981 года занимал высокую должность заместителя генерального конструктора предприятия. Олег Самойлович принимал участие в разработке наиболее известных самолетов конструкторского бюро второй половины XX века, в том числе Т-4 «Сотка», Су-24, Су-25, Су-27.

Олег Самойлович начал работу в рамках другой темы, которая получила шифр С-6, к принятому ранее на вооружение самолету Су-7Б новый проект ОКБ Сухого не имел уже никакого отношения. За основу брался двухдвигательный самолет, построенный по нормальной аэродинамической схеме, обладающий трапециевидным крылом умеренной стреловидности. Первоначально речь шла об одноместном варианте, но в дальнейшем конструкторы решили делать самолет двухместным, разделив функции летчика и штурмана-оператора. В кабине они должны были располагаться тандемно, один за другим.

В 1963 году новый самолет вышел на этап эскизного проектирования и постройки макета. Работы по созданию фронтового бомбардировщика тормозила политическая ситуация, когда приоритет отдавался ракетной технике, а в создании новых самолетов упор делался на модернизацию существующих образцов, об этом в частности в рамках лекции о самолете Су-24 и его истории в музее техники Вадима Задорожного рассказывали представители КБ Сухого. Также работы замедляло отсутствие прогресса в создании прицельно-навигационного комплекса (ПНС) «Пума» для нового самолета (к слову данная тенденция сохранялась на протяжении многих лет, первый нормальный опытный образец «Пумы» был готов только ближе к концу 1969 года). За разработку комплекса отвечал конструктор Евгений Александрович Зазорин. Основная проблема на этапе разработки заключалась в том, что подобная система в Советском Союзе создавалась впервые. Комплексная система должна была обеспечить автоматизацию всех режимов полета, разгрузив при этом экипаж бомбардировщика, естественно, большое значение уделялось процессу и возможностям обнаружения и поражения целей. Всю первую половину 60-х годов прошлого века формировался состав ПНС, утверждалось техническое задание, разрабатывались макетные образцы для испытаний. При этом в итоге сам проект самолета С-6 закончился ничем.

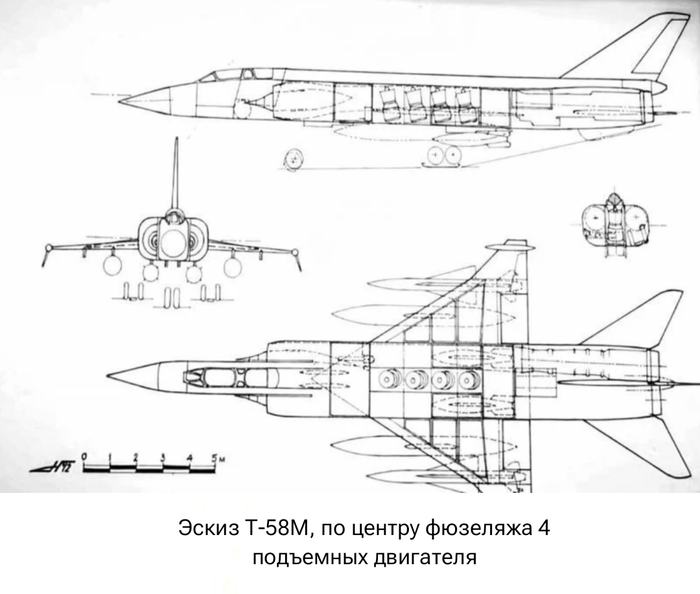

Уже в 1964 году работы получили новый шифр Т-58М, что было связано с корректировкой технического задания на новый самолет, который военные начали рассматривать как низковысотный штурмовик, который должен был отвечать требованиям о возможности укороченного взлета и посадки. Еще одним требованием со стороны военных было обеспечение низковыстного полета на сверхзвуковой скорости, это было необходимо для преодоления зоны ПВО вероятного противника. На самолете в этом варианте предлагалось установить в средней части фюзеляжа сразу четыре подъемных двигателя РД-36-35 (режим укороченного взлета и посадки). А полный состав силовой установки предполагал также наличие двух маршевых ТРДФ Р-27Ф-300. Полетный вес нового самолета оценивался в 22-23 тонны.

С весны 1965 года в КБ Сухого развернулись полномасштабные работы по проектированию самолета Т-58М, который на тот момент проходил как низковысотный штурмовик, способный также мог выполнять роль истребителя. Любопытно, что в том же 1965 году было принято решение об изменении компоновки будущего самолета, при котором летчики размещались в кабине рядом плечом к плечу, а не тандемно друг за другом. Позднее именно такое размещение экипажа будет реализовано на серийном фронтовом бомбардировщике Су-24, а затем и на современном истребителе-бомбардировщике Су-34, который пришел ему на замену. При этом на Т-58М к подобной компоновке перешли из-за того, что увеличились поперечные размеры антенны прицельной станции «Орион», находившейся в носовой части проектируемого самолета.

Официально правительственное задание на создание нового боевого самолета было выдано лишь 24 августа 1965 года. Проект в очередной раз видоизменился, и тема получила новый шифр Т-6. Эскизный проект самолета был готов к марту 1966 года, тогда же состоялась его защита. При этом при постройке Т-6 использовались новые технологии сборки и производства. Так в конструкции экспериментального бомбардировщика использовались длинномерные детали из легких алюминиевых сплавов вафельной конструкции (с продольными и поперечными ребрами жесткости). Рабочее проектирование экспериментального бомбардировщика Т-6 было закончено к концу 1966 года, параллельно с этим КБ Сухого занималось строительством двух экземпляров будущей машины, один предназначался для проведения летных испытаний, а второй собирались отправить на прочностные испытания. Первая машина была готова уже в мае 1967 года, 29 июня того же года самолет был доставлен на аэродром Летно-исследовательского института имени Громова (ЛИИ). 30 июня 1967 года известный летчик-испытатель Владимир Сергеевич Ильюшин (сын прославленного советского авиаконструктора), являющийся на тот момент времени шеф-пилотом ОКБ Сухого, выполнил первую пробежку на новом самолете по взлетно-посадочной полосе ЛИИ.

2 июля 1967 года экспериментальная машина впервые отрывается от земли, в первом полете самолет пилотировал также Ильюшин. Заметная спешка с поднятием нового самолета в небо объяснялась тем, что бомбардировщик планировали заявить для участия в масштабном воздушном параде. Он проводился в Домодедово и традиционно собирал, в том числе, многочисленные образцы и новинки советских конструкторских бюро, авиационный парад должен был пройти уже 9 июля. Однако 4 июля во время выполнения второго испытательного полета произошло чрезвычайное происшествие, у самолета Т6-1 оторвало левую откидную стойку фонаря кабины. При этом полет завершился благополучно, в срочном порядке были проведены работы по доработке фонаря кабины, но от участия в параде было решено отказаться. В результате западные военные-наблюдатели, которые присутствовали на воздушных парадах, новый советский самолет в 1967 году так и не увидели.

Первоначально все испытания нового самолета проходили без размещения на нем подъемных двигателей, они появились на Т6 только в октябре 1967 года, одновременно с этим маршевые двигатели Р-27 были заменены на новые, штатные для самолета ТРД АЛ-21Ф, которые были разработаны в ОКБ А. М. Люльки. В варианте самолета с укороченным взлетом и посадкой бомбардировщик проходил испытания с ноября 1967 года по январь 1968 года. Испытания подтвердили ожидания конструкторов о том, что данная схема себя не оправдывает. Достижение повышения взлетно-посадочных характеристик не могло компенсировать значительного уменьшения дальности полета бомбардировщика (уменьшение объема топлива на борту, невозможность использования подфюзеляжного пространства для подвески вооружения и оборудования). Подобная схема признавалась тупиковой.

В середине 1967 года было принято решение, которое приблизило экспериментальный Т-6 к будущему серийному фронтовому бомбардировщику Су-24, это было решение о разработке варианта бомбардировщика Т-6И с новым крылом изменяемой стреловидности. Официально работы по этому направлению были заданы постановлением правительства Советского Союза 7 августа 1968 года. В новом варианте самолет проектировался в 1968-1969 годах, а строительство двух опытных экземпляров машины было закончено осенью 1969 года. Первый летный экземпляр нового самолета, имеющий индекс Т6-2И, впервые поднялся в небо 17 января 1970 года, на борту самолета уже была установлена наконец-то доведенная до приемлемого состояния ПНС «Пума». Машину в небо вновь поднимал Владимир Ильюшин.

Государственные испытания нового самолета продолжались на протяжении четырех лет с января 1970 по июль 1974 года. Длительность испытаний, к которым привлекалась и десятка серийных самолетов, собранных на Новосибирском авиационном заводе, объяснялась сложностью проекта. Для советских ВВС и авиационной промышленности – это был прорывной самолет. Фронтовой бомбардировщик Т-6И стал первым в СССР ударным самолетом тактической авиации, который можно было использовать в любое время дня и ночи и во всех погодных условиях. Обеспечивалось это именно за счет наличия на борту бомбардировщика прорывной для советской промышленности прицельно-навигационной системы «Пума». В состав ПНС «Пума» был включен специальный радиолокатор «Рельеф», который отвечал за автоматизацию полета на сверхмалых и малых высотах с реализованной возможностью огибания рельефа местности, и двухпозиционная прицельная РЛС, получившая обозначение «Орион-А». В состав «Пумы» входили также бортовая цифровая вычислительная машина «Орбита-10-58», а состав вооружения первых серийных фронтовых бомбардировщиков Су-24 был представлен управляемыми ракетами следующих классов: «воздух-воздух» Р-55 и «воздух-поверхность» Х-23 и Х-28.

К отличительным особенностям самолета, как уже отмечалось выше, относили широкое применение длинномерных фрезерованных панелей (в конструктивно-технологическом плане это было очень важно), а также новое крыло изменяемой стреловидности, применение которого на самолете Т-6И обеспечивало машине достаточно высокий уровень летно-технических характеристик при разных режимах полета самолета, а также необходимые по техническому заданию взлетно-посадочные характеристики. Также важно отметить, что впервые в отечественном авиастроении для подобных тактических самолетов была реализована схема с расположением летчиков рядом друг с другом (плечо к плечу). Помимо этого на самолете появились унифицированные катапультные кресла К-36Д, которые позволяли экипажу бомбардировщика спастись даже во взлетно-посадочных режимах полета (весь диапазон скоростей и высот).

На основании постановления правительства 4 февраля 1975 года бомбардировщик Т-6 принимается на вооружение, получая знакомое нам всем обозначение Су-24. Серийное производство новой ударной машины началось еще в 1971 году, в производстве фронтового бомбардировщика принимали участие два наших известных авиационных завода – в Комсомольске-на-Амуре (завод имени Гагарина) и Новосибирске (завод имени Чкалова). В Новосибирске осуществлялся процесс сборки средней и головной частей фюзеляжа, а также центроплана, здесь же проводился процесс окончательной сборки бомбардировщика. На заводе в Комсомольске-на-Амуре рабочие занимались изготовлением консолей крыла, оперения и хвостовой часть фюзеляжа бомбардировщика.

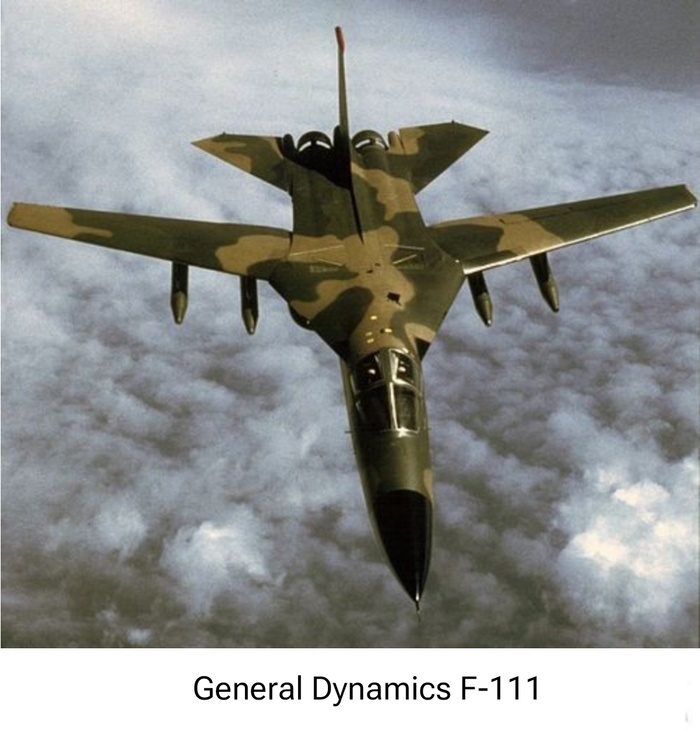

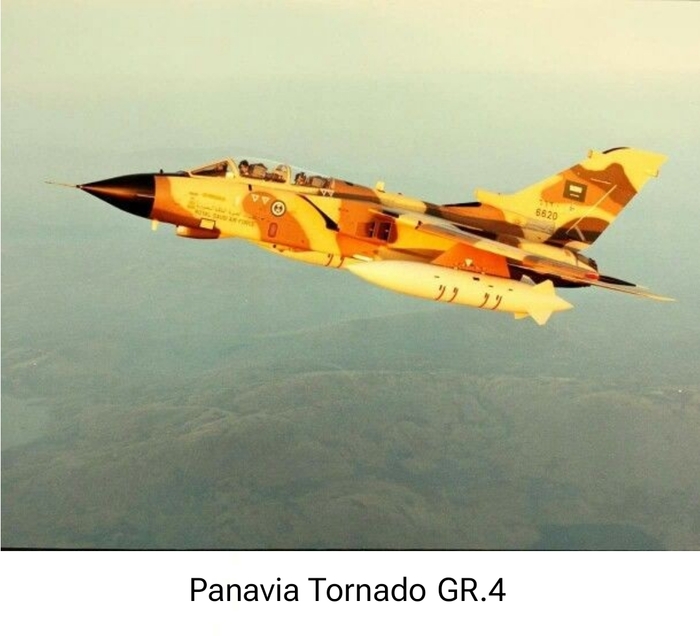

Прямыми аналогами и конкурентами советского фронтового бомбардировщика Су-24 были тактический двухместный бомбардировщик General Dynamics F-111 американского производства, на котором впервые было установлено крыло изменяемой стреловидности, и истребитель-бомбардировщик Panavia Tornado, над созданием которого работало сразу несколько европейских стран. Tornado также получил крыло изменяемой стреловидности. Тактический бомбардировщик F-111 впервые поднялся в небо 21 декабря 1964 года, а в июле 1967 года самолет был принят на вооружение, в настоящее время эксплуатация данных бомбардировщиков полностью прекращена. Европейский истребитель-бомбардировщик Tornado, в разработке которого участвовали авиационные компании из ФРГ, Великобритании и Италии, совершил первый полет 14 августа 1974 года и был принят на вооружение только через 6 лет в 1980 году. В настоящее время истребители-бомбардировщики Tornado последних модификаций, как и модели Су-24М/МР и Су-24М2, по-прежнему остаются на вооружении.

ЛЁТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взлетная масса, кг

- нормальная – 38 040

- максимальная – 43 755

Максимальная посадочная масса, кг

27 900

Максимальный запас топлива во внутренних баках, кг

11 100

Нормальная боевая нагрузка, кг

3 000

Максимальная боевая нагрузка, кг

8 000

Практический потолок (без подвесок), км

11

Максимальная скорость полета у земли (без подвесок), км/ч

1 315

Максимальное число М (без подвесок)

1,35

Максимальная эксплуатационная перегрузка

6

Практический радиус действия у земли на комбинированном режиме, км

6

Перегоночная дальность полета с 2 х ПТБ-3 000, км

- со сбросом ПТБ-2 775

- с одной дозаправкой топливом в полете – 5 000

Длина разбега при нормальной взлетной массе, м

1 550

Длина пробега при нормальной посадочной массе (с тормозным парашютом), м

1 100

Размеры самолета, м

- длина – 24,532

- размах – 17,638 (10,366)

- высота – 6,193

Количество членов экипажа, чел.

2

Система дозаправки топливом в полете

Максимальная производительность (при давлении на входе 3,5 кг/см2), л/мин

1 100

Силовая установка

Количество и тип двигателей

2 х АЛ-21Ф3А

Тяга, кгс

- на форсажном режиме – 11 120

- на максимальном режиме – 11 200

Вооружение

Пушечное вооружение

Встроенная пушечная установка 23 мм, боезапас 500 патронов

Управляемые ракеты «воздух-поверхность»

Х-25МЛ, Х-25МР (Х-23М), Х-29Л, Х-29Т, Х-58Э, Х-58Э-01 (лит. А, А', В, С), Х-31П (лит. А, А', В, В', С), Х-31А, Х-59, Х-59МЭ, С-25ЛД

Управляемые ракеты «воздух-воздух»

Р-60МК (Р-60), Р-73Э

Корректируемые авиационные бомбы

КАБ-500КР, КАБ-500Л

Авиационные бомбы

АБ-100, АБ-250 (М54), АБ-250 (М62), АБ-500М-54, ОДАБ-500ПМ

Разовые бомбовые кассеты

РБК-250, РБК-500

Зажигательные баки

С-24Б

Неуправляемые снаряды

С-25-ОФМ

Контейнеры мелких грузов

КМГУ-2

Съемные подвижные пушечные установки

СППУ-6

Подвесные топливные баки

ПТБ-2000 (1860 л), ПТБ-3000 (3050 л)

Количество точек подвески

8

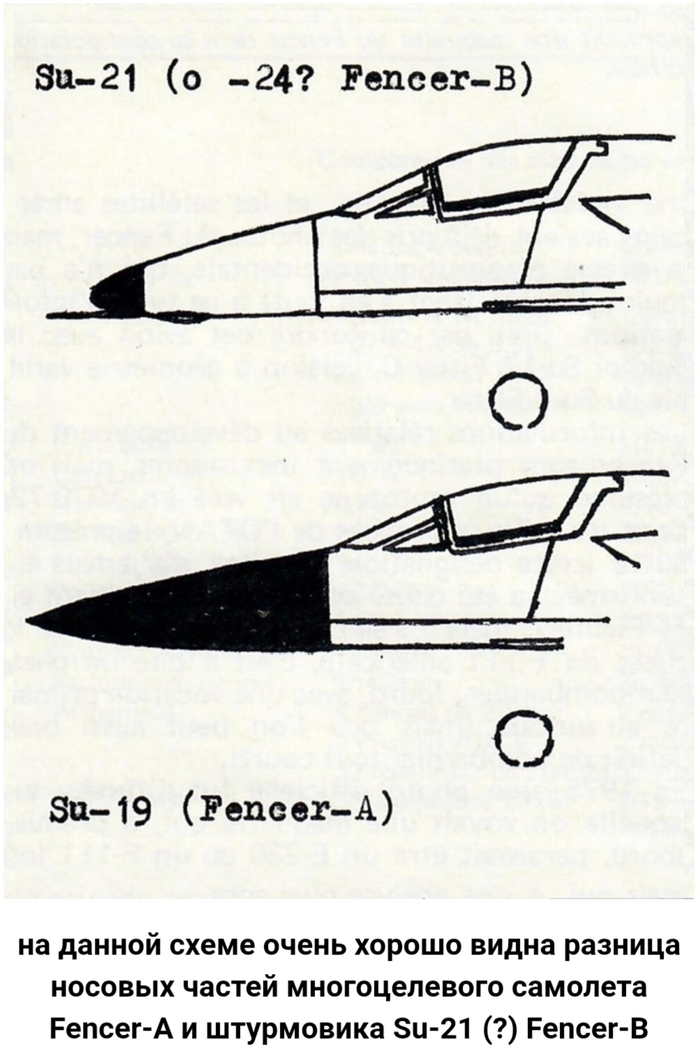

Взгляд из Франции 1970-х годов на советский всепогодный ударный самолет Су-24

Винтажная статья из журнала «Le Moniteur de L’Aeronautique» (номер за май 1978 года [№08]), которая была посвящена советскому всепогодному ударному самолету Су-24 [в те годы на западе считали, что его обозначение Sukhoi Su-19] и которая, думаю, заинтересует читателей и коллег. В круглых скобках даны реальные названия советских самолетов и оборудования.

Fencer: фехтовальщик, который пугает НАТО

В тот момент, когда наш журнал подготавливал к публикации статью о Су-17, мы были вынуждены задать себе вопрос, который звучал как вызов и который уже задавали нам многие читатели: существует ли Fencer (Фехтовальщик) на самом деле?

Этот вопрос закономерен, поскольку спустя два-три года после появления первой информации о поступлении его на вооружение, ни одна фотография этого самолета до сих пор не опубликована.

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подвести итоги по этому самолету. Sukhoi Su-19 (кодовое обозначение координационного комитета НАТО по стандартизации авиационного оборудования Fencer [фехтовальщик]) является последним из поступивших на вооружение советских самолетов и также наименее известным.

Первая достоверная идентификация самолета Fencer произошла в начале 1974 года, когда начальник Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Томас А. Мурер (Thomas A. Moorer) описал Fencer как:

«первый современный советский боевой самолет, разработанный специально как истребитель-бомбардировщик для нанесения ударов по наземным целям.»

Ранее в различных источниках уже упоминалось о

«версии самолета Flagon (кувшин, фляга; Су-15) с крылом изменяемой геометрии»,

американские спутники уже сделали фотографии Fencer-а, но западная авиационная пресса, которая не всегда имеет доступ к такого рода информации и которая в этой информации так сильно нуждается, в конечном итоге сбилась с толку и спутала Fencer с Sukhoi Su-17 Fitter-C (Су-17М) – версией Su-7 Fitter (монтер, механик; Су-7) с крылом изменяемой геометрии.

Информации, относящейся к разработке самолета Fencer, практически нет, но предполагается, что свой первый полет он совершил в 1970-72 годах. В близких к НАТО кругах рассматриваемый в данной статье Su-19 (фактически данное обозначение так и не было подтверждено) был классифицирован как истребитель (кодовое обозначение самолета начинается на литеру «F» – Fighter [истребитель]), но это скорее самолет того же класса, что и американский F-111, т.е. тяжелый истребитель-бомбардировщик, основной задачей которого является нанесение ударов по наземным целям (F-111 также можно довольно просто определить как обычный бомбардировщик).

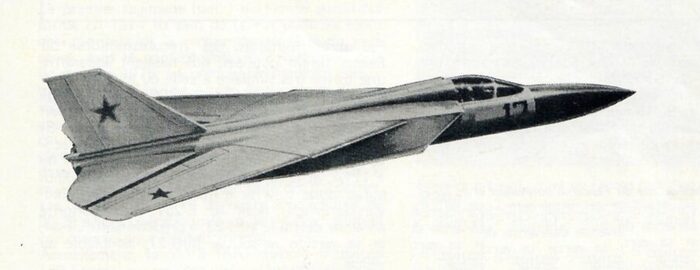

В 1975 году была опубликована официальная фотография модели, которая на первый взгляд выглядела как E-230 [1] или F-111 (или как гибрид обоих) и которая при более внимательном рассмотрении может показаться грубой копией последнего самолета ОКБ Сухого. Вскоре после этого компания McDonnell Douglas опубликовала в посвященном F-15 рекламном буклете (где Su-19, естественно, фигурировал как возможная жертва F-15) фотографию советского самолета, на которой было показано заметное сходство между Su-19 и F-111.

Однако вскоре после этого были опубликованы «реконструкции» Fencer-а, которые по своему внешнему виду очень напоминали MiG-27 (МиГ-27). Это (а также тот факт, что координационный комитет НАТО по стандартизации авиационного оборудования, присвоив первое обозначение Fencer-A, должно быть, располагало информацией, касающейся самолета с обозначением Fencer-B), как нам представляется, указывает на тот факт, что Fencer существует в двух версиях: Fencer-A, которая находится в том же классе, что и F-111 A, и Fencer-B, сравнимый с FB-111. Таким образом, Сухой пошел по тому же пути, по которому уже прошли Микоян и Гуревич, прототип E-231 которых превратился в истребитель завоевания господства в воздухе MiG-23 (МиГ-23), а его ударной версией, похожей на Jaguar, стал MiG-27 (МиГ-27).

Su-19, по крайней мере частично, произошел от Su-15 Flagon, от которого у него сохранился фюзеляж и, возможно, хвостовое оперение. В противоположность, передняя часть фюзеляжа, а также кабина экипажа были полностью переработаны: в кабине места членов экипажа расположены, вероятно, бок о бок как у A-6 Intruder и F-111. Крыло у Su-19, конечно же, не такое как у Su-15.

Обычно считается, что Fencer оснащен очень полным комплектом бортового оборудования. По аналогии с Su-17 он, вполне вероятно, оснащен системой управления огнем аналогичной систему, установленной на истребителе Flagon-E (Су-15Т) и прицельно-навигационная система, заимствованная у MiG-27 и предназначенная для нанесения ударов по наземным целям. В состав оборудования должны входить радиовысотомер типа RV-5 (РВ-5), RV-17 (РВ-17) или RU-UM (РВ-УМ), радиокомпас 2ARK-11 (АРК-11), станцию предупреждения об облучении Sirena 3 («Сирена-3»), систему радиолокационного распознавания «свой-чужой» SRZO-2 (СРЗО-2), радиоприемник MRP-56P (МРП-56П), самолётный радиолокационный ответчик SOD-57M (СОД-57М), связанное с допплеровской РЛС навигационное вычислительное устройство NI-50BM (НИ-50БМ), которое устанавливается на тактический бомбардировщик Brewer-B (Як-28Л). Кроме того, предполагалось установить инструментальную систему посадки SP-50 (СП-50), радиотехническую систему ближней навигации (аналог американской TACAN) RSBN-25 (РСБН-25), систему дальней навигации [аналог американской системы Omega?]; также будут установлены различные радиосистемы.

Вооружение Su-19 является более современным, чем у самолетов предыдущего поколения. В его основе лежит спаренная 23-мм пушка GSh-23 (ГШ-23) с боезапасом 100-150 снарядов в ствол (для ведения воздушных боев) или шестиствольная пушка того же калибра для нанесения ударов по наземным целям (как у MiG-27).

Su-19 также приписывают возможность нести 7500 кг боевой нагрузки, включая «умные» бомбы AS-8 (позднее переименована в AT-6; сверхзвуковая противотанковая ракета 9М114 «Кокон»; разработчик – КБМ, Коломна) и AS-X-10 (управляемая ракета Х-25; разработчик – ОБК «Звезда», Королёв), противорадиолокационные ракеты AS-X-9 (Х-28; разработчик – ОКБ-155-2 [ныне МКБ Радуга], Дубна) и две новые ракеты класса «воздух-воздух» нового типа (AS-X) массой 1250 кг и дальностью полета 40 километров.

Если бы разработка варианта Su-19 для уничтожения воздушных целей будет продолжена (от нее можно было бы отказаться, как это произошло с F-111), то, вероятно, будет предусмотрена возможность установки всех ракет класса «воздух-воздух» последнего поколения.

Fencer может дозаправляться в полете и утверждается, что самолет-заправщик Il-86 (Ил-78), о котором говорилось в течение последних несколько лет, был разработан с учетом дозаправки Su-19.

Сообщается, что в 1974 году в составе фронтовой авиации был сформирован первый оснащенный Su-19 полк, получивший название Polk Tcherniakovski . Задачей этого полка было проведение эксплуатационных испытаний предсерийной версии самолетов Fencer-A. В конце лета 1976 года в составе 16-й воздушной армии ГСВГ (Группа советских войск в Германии) был сформирован первый авиаполк, который должен был базироваться в Лаузице, ГДР. В том же году были сформированы еще три полка, два из которых базировались в Прибалтийском военном округе, а третий – в Прикарпатском военном округе. Каждый из полков должен быть оснащен 30-36 боевыми самолетами Su-19 и шестью самолетами с двойным управлением для обучения и тренировок.

В настоящее время в составе ВВС СССР (фронтовая авиация) имеется около 150 самолетов Fencer, которые, как ожидается, будут полностью введены в эксплуатацию к середине этого года. Темп производства составит 50-70 самолетов в год.

Предварительное техническое описание

Цельнометаллический моноплан со среднерасположенным крылом, консоли которого имеют большое относительное удлинение и изменяемую стреловидность. Шасси напоминает шасси MiG-23; выпущенные основные стойки отходят в стороны от фюзеляжа. В середине размаха каждой поворачивающейся консоли крыла установлен поворотный узел крепления, остальную нагрузку можно подвешивать под фюзеляжем и фиксированными частями крыла (как на Su-17). По общему впечатлению Fencer ближе к Торнадо, чем к F-111, но двигатели у Su-19 крупнее. По мнению экспертов НАТО, боевой радиус без дозаправки позволяет Su-19 достичь восточной части Великобритании (и, следовательно, значительной части Франции) с баз в ГДР.

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

Тип: Sukhoi Su-19 (Fencer-A)

Назначение: всепогодный истребитель-бомбардировщик

Экипаж: 2 человека

Силовая установка: два турбореактивных двигателя с осевыми компрессорами Lyulka AL-21 F-3 (АЛ-21Ф-3) с тягой по 7800 кгс на максимальном режиме и 11200 кгс на форсажном режиме. В версии для серийного производства они, вероятно, заменены на двигатели AL-21 F-8 (?) с форсажной тягой по 12000 кгс.

Запас топлива: 9700 кг (12155 литров) + два подвесных топливных бака емкостью по 1250 литров каждый + возможность дозаправки топливом в полете [?]

Размеры:

размах крыла

• стреловидность 20-23° 17,15 м

• стреловидность 70°м 9,50 м

длина 21,29 м

высота 6,20 м

площадь крыла: 40,6/56,3 м²

Масса:

пустого самолета 18300 кг

с полной нагрузкой 28000-29000 кг

максимальная взлетная 30850-35000 кг

Удельная нагрузка на крыло: 510-708 кг/м²

Тяговооруженность: 0,8-0,85

Летные характеристики:

• максимальная скорость:

на высоте 11000 метров 2600 км/ч (2,4 Маха)

• на уровне моря 1347 км/ч

скорость взлета свыше 250 км/ч

практический потолок 19000 м

боевой радиус 2000 км

дальность полета 4500 км

Вооружение:

ударное – 7500 кг (?) на пяти внешних узлах подвески

стрелковое

• в варианте истребителя – одна двухствольная 23-мм пушка GSh-23 (ГШ-23) с боезапасом 200-300 снарядов. В ударном варианте – 23-мм шестиствольная пушка