Рубцы

О вариативности Первой заповеди или о том, что палка всегда о двух концах

По мнению Иоанна Златоуста, первая заповедь звучала так :

«...Да любиши отца своего и матерь, да благо ти будет и долголетен будеши на земли».

Не канонично, конечно, но Бог для него - Отец, а жизнь мирскую определяет право. Прагматизм, однако («Се заповеди Господни юже к законнику исперва рече... » См. в коментах качественное дополнение от коллеги Ghost687, там готовые исходники на почитать ).

Только почтительный по отношению к родителям ребенок «очистит грехи свои и от Бога прославится».

Дети должны были быть послушными и покоряться воле родителей:

«Чада послушайте родителий своих, то бо есть благоугодно Богови».

Ну и, конечно же, от детей требовалось помогать родителям, поддерживать их в старости и болезни:

«Аще ли оскудеют разумом, в старости, отец или мать, не безчествуйте их, ни укаряйте... Не забывайте труда материя и отцова, яже о вас болезноваша, и печални быша покойте старость их, и о них болезнуйте, яко же они о вас».

В награду же за свое благочестивое отношение к отцу и матери достойные дети получали не только родительское благословение, которое должно было стать залогом их счастливой жизни, но и божественное покровительство.

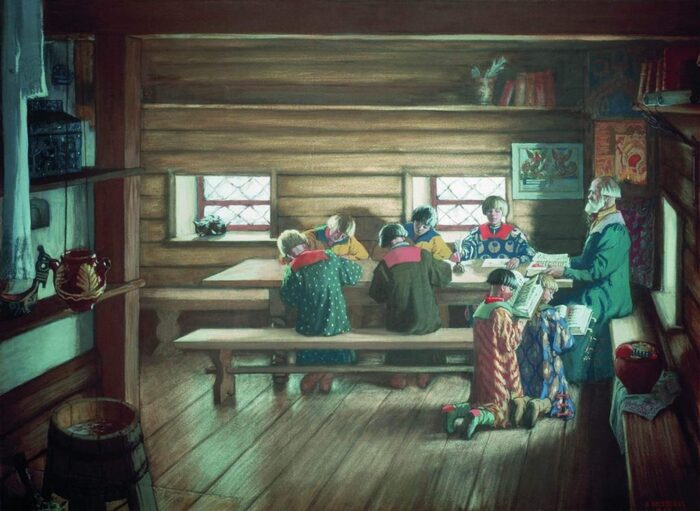

Ответственность за воспитание детей полностью несут отец и мать. Церковь обязывала родителей заниматься воспитанием детей, но не только. Она ещё рекомендовала самые эффективные, на её взгляд, методики. До появления «Великой Дидактики» Яна Амоса Каминского, везде (что у христиан в вариациях, что у магометан, что у иудеев) предпочтение отдавалось наказанию. У богобоязненных, разумных и «благоразсудных» родителей, полагает автор «Домостроя», «чада» должны воспитываться прежде всего «в страсе Божии, и в добре наказании».

«Слово к родителем о наказании-научении детей» рекомендовало наказывать «измлада дети своя». По мнению Иоанна Златоуста, любящий родитель не должен быть мягким к своим потомкам, ибо только так он может вырастить достойных людей:

«Глаголит бо премудрость Божия: любяй сына своего, то не щади и наказуй его жезлом во юности, да по старость твою покоить тя; аще из млада не накажеши его, то ожесточав неповинитися».

По мнению составителей поучительных произведений, порка детей оказывает самое благотворное воздействие на их души. Так, автор «Повести об Акире Премудром» советует читателям не воздерживаться «от бияния сына своего». Он сравнивает полезный эффект от физического наказания с поливом винограда:

«...оже бо рана сынови, то яко вода на виноград възливается».

Ему вторит и «Домострой», наставляющий родителей:

«...не ослабляй руки, бия младенца, аще бо жезлом биеши его, не умрет, но здравее будет».

К тому же, наказывая ребенка физически, «бия его по телу», родитель спасает его душу от погибели. Заметим, так же, что «наказание» не отрицает «увещевание», а, скорее, способствует ему (и это, как бы, ключевой момент!):

«...бия жезлом младенца увещевай, глаголь о страсе Божии и страсе Отца, ибо яко Бог на небе, то Отец во дому».

Церковная учительная литература рекомендовала в отношении и сыновей, и дочерей использовать одинаково суровые методики воспитания. Предлагалось применять телесные наказания не только по отношению к сыновьям («любя же сына своего, учащай ему раны»), но и к дочерям («дщери ли имаши, то положи на них грозу свою»).

В поучениях Иоанна Златоуста прописывались как виды, так и объемы наказания. В случае если

«не слушает дитя твое, то не пощади его: шесть ран или 12 сыну или дщери, а, ежели вина зла, то и многи раны дай ему плетию».

При этом духовенство все же рекомендовало родителям, наказывая своих чад, проявлять сдержанность и умеренность, опираясь на высказывание апостола Павла:

«отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (к колоссянам; III : 21).

Впрочем, проверенные методики и тогда давали сбои. Уже взрослые дети часто демонстрировали непочтение к родителям.

Любые конфликтные ситуации в семье подлежали двойной юрисдикции: Церкви и государства. При этом оба института целиком и полностью были на стороне родителей, поддерживая их власть над детьми «по живот их». Соборное Уложение 1649 г. постановило:

«который сын, или дочь учнут бити челом о суде на отца, или на матерь им на отца и на матерь ни в чем суда не давати»,

а за то, что осмеливались жаловаться на родителей

«бити кнутом, и отдати их отцу и матери».

К XVII в. государство берет родителей под защиту от любых оскорблений со стороны детей. В случае если «сын, или дочь... учнет отцу, или матери грубыя речи говорите», такие дети согласно нормам Соборного Уложения подвергались битью кнутом. Самым тяжким преступлением по отношению к родителям безусловно считалось их убийство («будет который сын или дочь учинит отцу своему, или матери смертное убийство»). В этом случае законодатель, устанавливая степень ответственности, не оценивал преступление с позиции «обстоятельств», «оправданности», «умышленности/неумышленности» и предусматривал только одно наказание - казнь «безо всякий пощады».

Ответственность детей предусматривалась и за нарушение имущественных прав родителей. Чаще всего от подобных действий страдали матери-вдовы. Еще в «Русской Правде» рассматривались ситуации, когда дети пытаются выжить мать-вдову из отцовского дома («Не хотети ли начнуть дети еи ни на дворе, а она начнеть всяко хотети и седети»), притязают на ее часть в имуществе («А матерняя часть не надобе детем») или отказываются содержать престарелую мать. В последнем случае она могла завещать свою часть имущества тому из сыновей, кто был добрее к ней («А матери, которыи сын добр, перваго ли другаго ли, тому же дасть свое»). Если же все сыновья будут относиться к ней плохо («...аче и вси сынове еи будуть лиси»), то она может свою часть имущества передать и дочери «кто ю кормить».

От подобного рода притеснений со стороны детей не были защищены даже княгини. Так, в «Послании митрополита ко князем, не послушающим матери», датируемом серединой XV в., автор укоряет князей в том, что они «оплошением... своим, или диаволим навожением, или своею молодостию» не почитают мать «уне ю не дръжите», обижают ее «да еще деи и обидите ее во всем», отнимают имение выделенное ей отцом «чим деи се пожаловал был ваш отец, а ее муж, князь... что ей подавал во опришнину... вы деи то у своей матери поотъимали».

При возникновении таких деликатных внутрисемейных проблем Церковь пыталась действовать сначала наставлением, призывая детей поступать в соответствии с традициями христианского уважения к матери и посмертной воле отца. Но если дети продолжали демонстрировать «непокорство и непокоянство», на них могла быть возложена строгая епитимия - «духовная тягость церковная», вплоть до отбытия бессрочного покаяния в монастыре под духовным надзором.

Бывали случаи, когда дети вели распутный образ жизни, воровали, игнорировали требования и запреты родителей, расточали их имущество. Если случай не удавалось решить камерно, безутешные отцы и матери могли и отказаться от своих непутёвых наследников. Так, в 1629 г. некий Михалко, жалуясь митрополиту Ростовскому, Ярославскому и Великоустюжскому Варламу на своего сына Федку, который перестал его слушаться и «по кабаком пиет и зернью играет, ворует и кабалы на собя дает ложные вдвое и втрое...», отрекся от беспутного сына:

«мне Михалку тот Федка не сын и дела мне до него нет».

В 1662 г. устюжанин Якушко Констянтинов сын Цывозерцов жаловался царю Алексею Михайловичу на сына своего Андрюшку, который обокрал самого Якова и его старшего сына Луку, унес при этом

«сто тридцать рублев денег да кабал на Сибирских на служилых и на Устюжан и на всяких промышленых людей на двисти на пятдесят на пять рублев, да посуды житейской, платья и оружья, на сто рублев»

и сбежал в неизвестном направлении. Просили блудного сына поймать, ценности (по возможности) вернуть, а самого — постричь в монахи:

«...грех на нём тяшки, за сына его не знаю. Да буде Бог один ему отец и судия»

Чуть для понимания: 1 р. в «ефимках» = 45 гр. серебром, не отчеканенный «слитой» или в «мечницах»/«копейках» = «пол гривны московской» = 51 гр. серебром. В это время дворянин («сын боярский») городской служилой корпорации получает государева жалования от 6 до 12 руб. в год.

Порой родительские ожидания не оправдывали и дочери. В 1639 г. в своем обращении к царю Михаилу Федоровичу, вдова московского стрелецкого полковника Маришица Леонтьева отказывалась от своей дочери Оленки («мне она не дочь, и дела мне до нея Оленки нет») за то, что она «не почала слушать, ворует и кабалы на собя дает».

Отречение и, что ещё хуже, публичное родительское проклятие — это исключение из сословной корпорации/общины и отлучение от духовного окормления. Таких можно было и похолопить, и покалечить, и убить. В законодательстве они идут наравне с незаконнорожденными, за каких «ниякие виры» не платят, так как у них нет рода, нет родичей и отвечать, соответственно, не перед кем. И если по незаконнорожденным позиция со временем несколько смягчится, то отречённым одна дорога — в казаки-разбойники. Там таких привечали и можно было опять выбиться в люди.

В конфликтных ситуациях Правда, Право и Традиция тогда были на стороне родителей. Сын приобретал некоторую самостоятельность только с выделением двора (и появлением собственной семьи) или при поступлении на государеву службу, а девочки просто меняли юрисдикцию. Вплоть до XIX века возраст вообще не являлся критерием приобретения юридической эмансипации юношеством. Есть нюансы, но сам по себе, возраст тут не важен. В зачёт идёт преимущественно экономическая самостоятельность. С другой стороны, отец нёс всю ответственность за поступки домочадцев: от церковных покаяний, через выплаты вир и вплоть до кнутования (в случае дворян или духовных - отсидки). Любая палка о двух концах. Абсолютная власть отца «во дому» предполагает абсолютную же ответственность.

Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 3. СПб., 1897. С. 124, 125, 126.

Русская историческая библиотека. Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1 (памятники XI-XV вв.). Т. 6. СПб., 1880. Стб. 895.

Домострой Сильвестровского извода. СПб., 1891. С. 16, 17, 19.

Памятники литературы Древней Руси XII в. М., 1980. С. 250.

Библия книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. М., 1968. С. 246.

Памятники русского права. Вып. 6. М., 1957. С. 430, 431.

Правда Русская. Т. 2. М., Л., 1947. С. 671, 677, 686.

Русская историческая библиотека. Ч. 1. Т. 6. С. 894 -897.

Русская историческая библиотека. Т. 25. Кн. 3. СПб. 1908. С. 87. К тому же: С-c. 214-215; С. 318.

Публичная порка

В один прекрасный день 1973 года авторы этой книги стали очевидцами странной процессии в Багдаде, столице Ирака. Шествие возглавляла группа полуобнаженных мужчин. Они шли очень медленно и все время наносили себе удары тяжелыми цепями с такой свирепостью, что кровь сочилась из их ран на спине, пропитывая их белые одежды. В таком «параде» принимала участие и группа мальчишек, которые тоже лихо истязали себя цепями, правда, меньших размеров. Этих мальчиков привели сюда их родители, которые таким способом выражали благодарность Богу за то, что он послал им сына.

Этот необычный праздник, смахивающий больше на похороны, организовали багдадские мусульмане-шиа. Церемония ставила своей целью отметить очередную годовщину мученичества Хусейна, внука Магомеда.

В VII веке Хусейна обманным путем заманили в Кербалу, где на него напали его религиозные противники, жестоко расправившись с ним. Он был предан земле там же, в Кербале, и с тех пор трагическую смерть этого святого отмечают ежегодно на десятый день лунного месяца мухаррама.

Эту печальную церемонию публичной порки в Ираке позже запретили.

Подобные праздники проводились и в Турции, правда, тамошние «представления» отличались большим кровопролитием. Очевидец подобного публичного самоизбиения в Стамбуле в начале ХII века оставил нам такое описание:

«Представьте себе ужасно выглядящих, изнуренных людей в длинных, до пят, белых одеяниях, с непокрытыми головами, держащих в руках обнаженные кинжалы. Их очень, очень много, скорее всего, несколько сот. Размахивая своими острыми кинжалами, они полосовали ими свои тела, поражая головы, лица, грудь, а кровь текла рекой, окрашивая в красный цвет их белые одежды. За этим отрядом людей с кинжалами следовала большая группа религиозных фанатиков, которая истязала себя тяжелыми цепями».

Подобная порка была известна и ранним христианам. Они считали самобичевание лучшим методом для подавления похотливых позывов плоти. Так как человеческая плоть считалась главным источником всех грехов, такой ритуальной порки требовали религиозные аскеты. Один из кардиналов христианской церкви, живший в Европе в XI веке, с большим энтузиазмом относился к такому методу искоренения зла. Он отмечал, что «1000 ударов бичом являются духовным эквивалентом десяти покаянных псалмов».

Религиозное бичевание в ХIII и XIV веках было настолько популярно в Европе, что были даже созданы особые секты, получившие название «Братства флагеллантов» (от лат - flagellar - сечь). Они считали самобичевание лучшим способом восхваления Бога. Хотя такие секты официально подвергались осуждению со стороны церковных властей, ритуальная порка проводилась во многих монастырях, и делалось это на глазах у публики. Как замечает один очевидец, в Германии в XIV веке такое самобичевание стало одной из разновидностей общественной деятельности:

«Это были массовые публичные представления. Толпы полуобнаженных мужчин и женщин хлестали сами себя и друг друга дважды в день в течение 33 с половиной дней и делали это с помощью различных приспособлений и орудий - от тонких веревок до завязанных узлом кожаных ремней, иногда с металлическими наконечниками, чтобы вызвать более обильное кровотечение».

Станислав Талалай, Януш Талалай, «Самые невероятные в мире - секс, ритуалы, обычаи», 1998г.

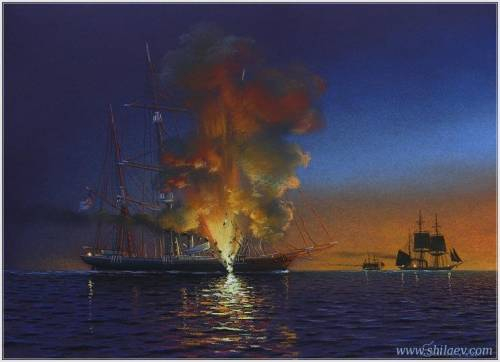

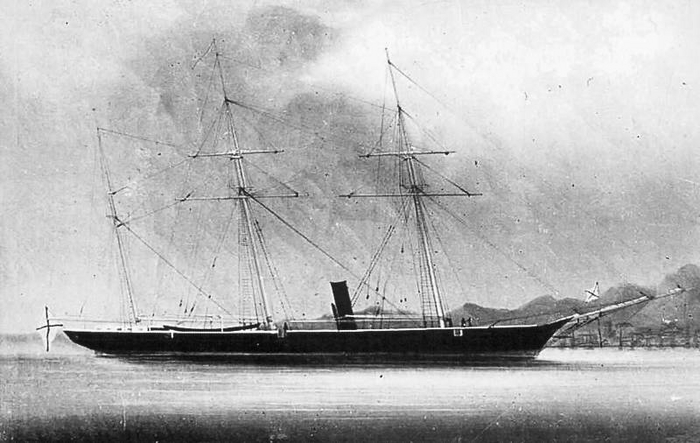

Запороли! Гибель клипера "Пластун" 18.08.1860

В череде морских катастроф, постигших в XIX в. Российский императорский флот, взрыв парусно-винтового клипера шести-пушечного класса "Пластун" 18 августа 1860 г. при возвращении из кругосветного плавания "имеет имя и фамилию", как говаривал один известный деятель более поздней эпохи.

Вернее, фамилию и звание, потому что история не сохранила имени содержателя крюйт-камеры артиллерийского кондуктора Савельева, которому морская молва приписывала организацию взрыва в качестве акта возмездия за побои и издевательства со стороны и.о. командира клипера лейтенанта барона Дистерло и и.о. старшего офицера лейтенанта барона Розенберга. Хотя официальное расследование пришло к заключению о невиновности унтер-офицера Савельева, начала жить легенда о страшной мести доведенного до отчаяния садистами-баронами русского мужика, который отправил на дно вместе со своими мучителями новый красавец-корабль и более семи десятков своих товарищей...

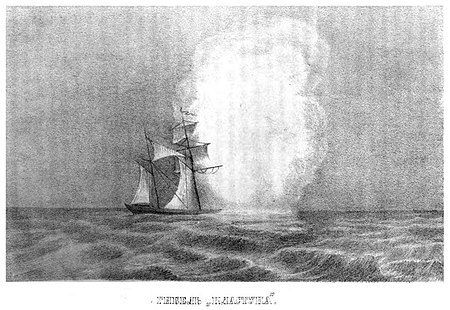

Гибель "Пластуна". Рисунок очевидца трагедии судового врача и литератора Алексея Владимировича Вышеславцева.

Пишет знаменитый русский писатель-маринист Константин Михайлович Станюкович ("Жертвы моря"):

"В 1860 году, через два месяца после катастрофы с «Пластуном», я отправился в кругосветное плавание на корвете «Калевала». На этом корвете служил один матрос, спасшийся, в числе немногих, с «Пластуна». Это был молодой, славный и добродушный парень, служивший на погибшем клипере юнгой.

Однажды во время спокойной ночной вахты в тропиках, когда обыкновенно матросы в тихих беседах коротают эти волшебные тропические ночи, полные мягкой свежести, я услышал, что в одной кучке, собравшейся на юте, кто-то говорит о взрыве «Пластуна».

Я подошел к матросам. Рассказывал молодой матрос, служивший на «Пластуне», и с уверенностью объяснял слушателям, что клипер был взорван Савельевым.

— Его рук дело. Никто как он! — заключил молодой матрос.

— Ты и на допросах так показывал? — спросил кто-то.

— Нет, братцы… Когда меня привели в эту самую «следовательную» комиссию, и как увидал я адмиралов и капитанов, так оторопь меня взяла… Знать, мол, ничего не знаю, ваше превосходительство! Да и как скажешь зря на человека… А может это и не он… Кто его знает??

— Так ведь ты говоришь, что он?

— Беспременно он! — снова повторил с уверенностью матросик.

И, помолчав, прибавил:

— Так я про себя, по совести полагаю, братцы, а ежели заставь меня на него доказывать… Слава богу, на мне крест есть… Ни слова про него не скажу. Зачем тревожить покойника! — прибавил матросик и смолк…"

Клипер "Пластун" был построен в 1856 г. на Соломбальской верфи в Архангельске четвертым в серии из шести однотипных кораблей - "Разбойник", "Стрелок", "Джигит", "Пластун", "Опричник" и "Наездник". Эти быстроходные изящные суда считаются первыми российскими морскими паровыми крейсерами.

О проекте, постройке, службе и переоснащении этих кораблей, получивших в Российском императорском флоте неофициальное название Архангельских клиперов, существует очень информативная статья историка В.Т. Щербацкого, содержащая богатый фактический и иллюстративный материал: http://briz-spb.narod.ru/Articles/Clipers1.html (3 части).

Судьба вскоре оказалась очень жестока к двум кораблям из этой великолепной шестерки. Помимо взорвавшегося "Пластупна", в 1861 г. море забрало без следа другой из Архангельских клиперов - "Опричник". Осенью того года "Опричник", служивший на Дальнем Востоке под командой капитан-лейтенанта Петра Алексеевича Селиванова, получил приказ самостоятельно следовать в Кронштадт. В последний раз русский клипер достоверно видели с борта французского корвета "Лаплас" 10 декабря при выходе из Батавии в Голландской Ост-Индии. "Опричнику" предстояло пересечь Индийский океан, однако разразившийся ураган, в котором погибли не менее семи судов, унес с собою без следа и клипер Российского императорского флота. Обстоятельства его гибели скрыты на дне океана, и более полутораста лет авторам остается только гадать, что именно погубило "Опричник" с 95 душами экипажа...

Судьба "Опричника" оказалась трагична, однако он славно прошел свой короткий путь службы и честно погиб, борясь со стихией, подобно многим достойным кораблям всех времен и народов.

Участь "Пластуна", успешно завершившего кругосветный поход в составе Второго Амурского отряда под флагом капитана 1-го ранга А.А. Попова и взорвавшегося буквально накануне прихода в Кронштадт по не до конца выясненным причинам, выглядит страшной и нелепой.

Для суеверных людей, которыми являются многие моряки, уже в ходе плавания стало ясно, что "Пластун" "поймал волну невезения". Клипер регулярно терпел поломки и аварии, отставал от ордера отряда, то отсутствовал долгое время, то вновь догонял шедшие с ним корабли. Выйдя в поход под командой капитан-лейтенанта Мацкевича, имевшего репутацию опытного моряка и хорошего командира, клипер "Пластун" с приходом в Гонолулу летом 1858 г. претерпел смену командования "на лету". Капитан-лейтенант Мацкевич был срочно отозван в Санкт-Петербург, по официальной версии, "из-за нездоровья", а скорее из-за независимости характера и "ненадежного" польского происхождения. Исполнять обязанности командира стал старший офицер клипера курляндский барон Дистерло, считавшийся креатурой начальника отряда А.А. Попова. В кают-компании произошли соответствующие пертурбации, и.о. старшего офицера был назначен еще один барон - лейтенант Розенберг.

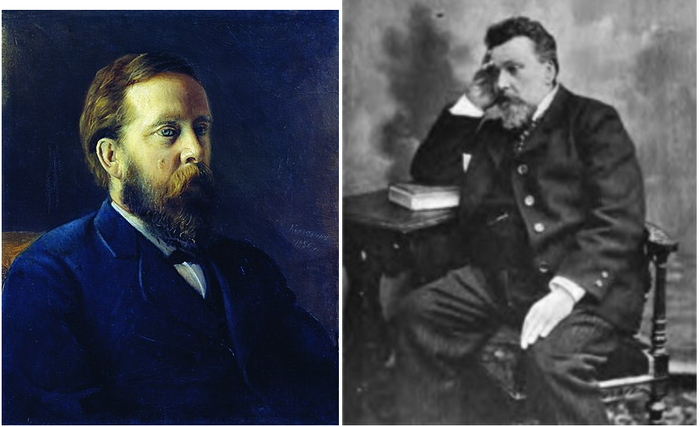

Андрей Александрович Попов, возглавлявший кругосветный поход отряда русских кораблей, завершившийся взрывом "Пластуна".

Фотографий и.о. командира "Пластуна" не сохранилось, однако удалось найти его родовой герб - барон Дистерло происходил из курляндского дворянства, из старой военной семьи, поколениями служившей Российской империи.

Образ высокомерного, некомпетентного, жестокого и безразличного к положению матросов офицера-остзейца, растиражированный многими русскими и советскими морскими писателями, подходит далеко не всем офицерам Российского императорского флота немецкого происхождения. Среди них было много прекрасных моряков и подлинных героев. Однако, на основании показаний выживших нижних чинов с "Пластуна", бароны Дистерло и Розенберг выглядят буквально сошедшими со страниц "Морских рассказов" К.М. Станюковича гротескными персонажами.

На клипере ими был установлен "палочный" режим, широко практиковались телесные наказания и мордобой, при чем не только в отношении рядовых матросов, но и унтер-офицеров, что подрывало авторитет последних среди команды и способствовало падению дисциплины. Основной "мишенью" для крепких остзейских кулаков двух баронов оказалась физиономия содержателя крюйт-камеры кондуктора Савельева. Из показаний следует, что придирки корабельного начальства к этому артиллерийскому унтер-офицеру были отчасти обоснованны. Не очень типично для традиционно высокого качества унтер-офицерских кадров Русского флота, но кондуктор Савельев был человеком ленивым, легкомысленным и к тому же крепко пьющим; в крюйт-камере под его началом творился форменный бардак.

Крюйт-камера, вместилище артиллерийских боеприпасов и взрывчатых веществ, на деревянном клипере - объект повышенного внимания, постоянной опасности. Доверять ее содержание плохому унтер-офицеру, не раз "спалившемуся" на халтурном исполнении своих обязанностей - верх безответственности со стороны командира и старшего офицера, которым, по долгу службы, должно быть дело до всего на корабле. Известно, что скверное состояние крюйт-камеры на "Пластуне" ставил на вид его офицерам даже начальник отряда А.А. Попов во время инспекции клипера. Тем не менее, на протяжении всего плавания, лейтенанты Дистерло и Розенберг, вместо того, чтобы попросту заменить несоответствующего занимаемой должности кондуктора Савельева на более знающего человека, продолжали упрямо избивать его, унижать и наказывать линьками. Хотя всем на корабле было очевидно, что от таких "воспитательных методов" ничего не менялось, кроме морального состояния несчастного лентяя. Складывается впечатление, что моделью командования клипером "Пластун" для двоих остзейских "и.о." были формализм и "буква".

Вызывает существенные вопросы и компетентность остальных офицеров клипера под таким сомнительным руководством. Допросы трех переживших взрыв - лейтенанта Литке, мичманов Кнорринга и Березина - выявили вопиющие провалы всех троих в области корабельной артиллерии, которую им, как вахтенным офицерам, надлежало знать. Зато погибших баронов они "покрывали" с завидным единодушием, утверждая, что "ничего не видели" и "не знали" о творимом в отношении нижних чинов произволе; это на фоне единодушных показаний матросов о регулярных порках линьками и побоях.

"16 августа отряд вышел из Копенгагена. На ходу под парусами, со скоростью 10 узлов, 18 августа, в 5 час. 8 мин. пополудни, последовал на клипере „Пластун“ пороховой взрыв в крюйт-камере и после того клипер, пробыв на воде не более 3-х минут, пошел ко дну. Несчастье это совершилось в широте 57° 45/ N, долготе 20° 5' О от Гринвича, на глубине по карте 70 сажен. При этом погибли командующей клипером лейтенант барон Дистерло, лейтенант Розенберг, лейтенант Гаврилов, мичман Леман, прапорщики корпуса штурманов Евдокимов и Кочетов, вольный механик Гольм и 68 нижних чинов. Для подания помощи погибавшим, были спущены немедленно с корветов „Рында“ и „Новик“ 3 катера, вельбот и четверка, которыми спасены: лейтенант Литке, мичмана Кнорринг и Березин, врач Иогансон и 31 чел. нижних чинов (один раненый матрос вскоре скончался - М.К.)".

Взрыву предшествовала очередная авральная чистка захламленной крюйт-камеры (при этом часть боеприпасов были перенесены в кают-компанию - !!!), результаты которой не удовлетворили и.о. командира Дистерло и и.о. старшего офицера Розенберга. Злосчастный кондуктор Савельев получил приказ "явиться на ют", что на внутрикорабельном жаргоне "Пластуна" означало очередную порцию линьков. После этого бедолага остался на некоторое время предоставленным тягостным раздумьям в одиночестве в своей неустроенной крюйт-камере. Представляется, что безобидный разгильдяй и пьяница унтер-офицер Савельев все-таки не решился бы на "монументальное злодейство". Но, доведенный до отчаяния и прострации, он мог допустить какой-нибудь фатальный "косяк" в обращении с взрывчатыми веществами. Например, случайно раздавить оброненную гранатную трубку, воспламенившую рассыпанную пороховую пыль; на похожее указывал и один из очевидцев-матросов. И прогремел чудовищный взрыв, отправивший на балтийское дно красавец-клипер, гордость Русского флота, погубивший 76 человеческих жизней.

Взрыв "Пластуна" был в достаточной степени описан и расследован современниками. Ниже предлагаются ссылки на два наиболее основательных и подробных изложения обстоятельств дела, которые последовательно излагают ход событий и версии очевидцев, избегая при этом протокольного стиля.

Морской литератор А.В. Вышеславцев, который успел послужить судовым врачом на злосчастном "Пластуне" "в счастливую эпоху командира Мацкевича", а потом видел гибель корабля с палубы корвета "Новик" и сам перевязывал спасенных раненых, оставил свою версию трагедии. Ее приводит современный автор В.В. Шигин в своей работе "Паруса, разорванные в клочья (Неизвестные катастрофы русского парусного флота в XVIII–XIX вв.)": https://military.wikireading.ru/6450

Беллетризованная версия К.М. Станюковича, появившаяся спустя более 30 лет после гибели "Пластуна", доступна здесь: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%C2%AB%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB

Оба рассказа содержат достаточно сведений для того, чтобы заинтересованный читатель сам сделал заключение о виновных во взрыве на клипере "Пластун". Пересказаны также сублимированные выводы официального следствия, которое в конечном итоге сняло вину с кондуктора Савельева и косвенно возложило ее на командующих офицеров клипера с "успокоительной" припиской, что "виновные сами себя наказали".

Но перед этим запороли. Не только безответного нерадивого кондуктора, но и прекрасный корабль.____________________________________________М.Кожемякин.