Нордкапская симфония для Урала с коляской (1)

Я раньше говорил иногда сам про себя, что я южный человек. Не в смысле рождения или происхождения, а в том плане, что люблю жару, солнце и лето, и терпеть не могу снег, холод и зиму. Допустим, две-три недели, это даже забавно со всеми нашими банями, ёлками и санками, хотя их я бы тоже с радостью променял на двенадцать месяцев тепла. Но никак не полгода! Однако и меня однажды почему-то вдруг потянуло на Север. Фьорды... Слово звучало так романтично и загадочно, поднимало из глубинных пластов памяти детские фантазии о рогатых викингах, плывущих куда-то ладьях и соснах на скалах. И вот, в (теперь уже далёком) 2012 году мы с (теперь уже с бывшей) женой Анной решили провести отпуск в поездке на мотоцикле Урал в Норвегию на мыс Нордкапп, самую северную точку Европы в семистах километрах за Северным полярным кругом. Даже не верится, что прошло уже десять лет с тех пор.

День первый. Прелюдия.

Все старые боевые товарищи по разным причинам не смогли составить нам компанию, и мы с Аней отправляемся в поход вдвоем на нашей Ретре, мотоциклете «Урал Ретро» с коляской 2011 года выпуска. Старт запланирован на субботу в самом конце июля, уже оформлен отпуск, получена виза и забронирована комната в норвежском Хоннингсвоге, последнем населённом пункте перед мысом, претендующем на звание самого северного города в мире. Ровно за неделю до выезда я решаюсь на небольшую конную прогулку, после которой, припарковавшись у конюшни, я грациозно спрыгиваю на асфальт и ломаю большой палец на правой ноге. Это придает дополнительной пикантности нашим сборам – смогу ли впихнуть правую ногу в сапог, или придётся ехать в гипсе, тапочке и пакетике?

Наконец настает утро старта, новенький мотобот плотно фиксирует сломанный палец не хуже гипса. Выезжаем на Ленинградский проспект, я улыбаюсь безоблачному небу, солнцу и встречному ветру. Под Солнечногорском неожиданно попадаем в дождь, горизонт пунцовый. «Вот и началось, видать недели на две!» – сразу же скисаю я, однако ненастье быстро заканчивается, а мы даже не успеваем промокнуть. В придорожном кафе обедаем за одним столом с пузатым дальнобойщиком. «Откуда, куда?» – интересуется сосед. Постепенно его снисходительное отношение к экипажу колясочника исчезает, и мы переходим к разговору на равных, в одних и тех же категориях: «До Финляндии, а там направо».

Ближе к вечеру, немного не доехав до Питера, мы попадаем на дачу к Сергею Громоззеке, приветствуем его жену Юлю и брата Антона, наконец лично знакомимся с родителями и мальчиком Захаром, которому завтра исполнится два года. Спасибо вам большое за гостеприимство!

День второй. Увертюра.

Завтракаем, поздравляем самого маленького Громоззеку с днём рождения, благодарим хозяев за всё и прощаемся. Ретра бодро довозит нас до КАД, съезжаем на Выборгское шоссе. Очень жарко, новенький ветровик и щитки-брызговики почти полностью отсекают поток встречного воздуха, я страдаю даже в майке и стараюсь думать о том, как хорошо мне с ними будет на Севере. Вот и поворот на Брусничное, на живописную дорогу вдоль канала. Кажется, что мы уже за границей: разметка жёлтого цвета, идеальный асфальт, указатели латиницей. На пограничном переходе всего несколько автомобилей, мы быстро попадаем на финскую сторону. Впервые багаж никто не досматривает, сигареты и наркотики не ищут. Наверное, это потому, что с Аней вдвоем мы имеем гораздо более добропорядочный вид, чем банда волосатых байкеров, как в прошлые поездки.

Сразу после границы неожиданно начинается дождь, переходящий в недолгий тропический ливень – пережидаем под навесом. Рядом на обочине остановились несколько автомобилей с включёнными аварийками: им страшно ехать через сплошную стену воды. Вскоре продолжаем путь. Финляндия создает ощущение какого-то необычного, лесного уюта. Через каждые десять-пятнадцать минут сквозь деревья поблескивают волны очередного озера, которых здесь тысячи. Лес везде вычищен, без бурелома и подлеска, поэтому кажется такими дружелюбным. Всё вокруг такое зеленое, пушистое, на выстриженных опушках стоят аккуратненькие домики.

Местные жилища очень скромны, это одно- или двухэтажные каркасные коробочки, обитые снаружи вагонкой и покрашенные в тёмно-красный или какой-нибудь тёплый цвет: жёлтый или, например, оранжевый, с непременными белыми окнами. Смотришь на их деревни и хутора и чувствуешь, что с ними что-то принципиально не так. Чего-то важного не хватает. И вдруг понимаешь, что отсутствуют как класс заборы. Их нет вообще, ни глухих трёхметровых, ни низенького штакетника, ни хотя бы живой изгороди: дома стоят просто на лужайке, и вряд ли ведь аборигены постоянно ругаются, выясняя, где чей огород. Как-то обходятся без заборов. Позже мы видели кладбища, и там тоже не ставят ограды: только надгробья возвышаются над ровным газоном. Как в этой жизни, так и после.

День третий. Аллегро.

В столовой на завтраке полно отдыхающих, в основном семьи с детьми. Здешние обитатели, как на подбор, очень породисты: все как один платиновые блондины, курносые, мясистые, толстые. И детей в среднем от трех до пяти на семью. Вот молодцы. После плотного завтрака мы собираем вещи и выезжаем на шоссе. Наша сегодняшняя цель – город Рованиеми, столица Лапландии, Северный полярный круг. Опять жарко, я еду в майке и мечтаю о прохладе. Как несовершенен человек! Ведь уже завтра я буду мечтать о тепле...

Нас ведет отличное шоссе, вокруг симпатичная, но несколько однообразная природа: тайга, сопки, часто озера. Машин совсем мало, иногда минут пятнадцать подряд я не вижу ни одного автомобиля ни впереди, ни в зеркалах. С некоторым удивлением осознаю, что на этих дорогах крейсерская скорость равна средней, и можно всегда точно рассчитать время в пути. Если до следующей остановки сто километров, и я держу сотню, то буду там ровно через час. И так сотню за сотней, день за днем. Это так непривычно!

Чем дальше на север, тем глуше места, ёлки с березами становятся тоньше, ниже и корявей. Появляются большие, идеально ровные поляны невероятных цветов – жёлтые, розоватые. Может быть, это поросшая каким-то особенным мхом каменистая пустошь, а может быть и подёрнутая болотной травкой зыбь. Больше ста километров подряд нет заправок, мы высыхаем. Хорошо, что есть канистра! Пока я изготавливаю воронку из подручных средств и заправляюсь, Аня лакомится в лесу черникой.

На дорогу начинаю выходить коренные жители и с гордым видом «понаехали тут» ходить по своим делам, демонстративно не обращая на нас никакого внимания. Первые встречи с оленями на шоссе вызывают у нас бурную, детскую радость. Подъезжая к Рованиеми, встречаем «Ситроен 2CV» с французскими номерами. На чём только люди сюда не приезжают!

Решаем не заезжать в сам город и сразу едем в парк Санта-Клауса. Здесь как раз проходит условная линия полярного круга, на которой я однажды уже был.

Обходим сувенирные лавки и магазины. Оказывается, в парке совсем недавно построили несколько десятков коттеджей под сдачу, и мы решаем остаться и больше никуда сегодня не ехать. Домик совсем новенький, внутри все удобства, как в гостиничном номере, и даже есть своя сауна.

Ужинаем в ресторане, выбираем в меню все три блюда из оленины. Очень вкусное и нежное мясо! Хотя оленей жаль, конечно. Надо будет прикупить оленью шкуру, пожалуй. Мы с Аней долго разговариваем, а за окном, низко над горизонтом, словно прибитое к небу неподвижно висит солнце. Сегодня и ещё несколько дней для нас ночь так и не наступит.

Продолжение следует!

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский

Осенняя радуга

Человек на Чукотке. Билибино. Связь и Интернет

Чукотский Автономный Округ - последний регион России не подсоединенный к магистральным каналам связи.

За все годы тут не было проложено даже телефонного кабеля с "большой земли". До 70х годов прошлого века, радио здесь было единственным способом связи с "внешним миром". Конечно, со временем это перестало выглядеть как передача радиограмм а-ля "полярная станция - центру", просто телефонные звонки осуществлялись по радиосвязи. Морзянку использовали порой до конца 60х годов. Из-за мощного северного сияния радиосвязь порой прерывалась.

Пример северного сияния, что застал я в феврале.

В 1970 году здесь была запущена станция космической связи "Орбита". В городе появилось телевидение и более-менее стабильная телефонная связь с "материком" через спутники. Мобильная связь тут впервые появилась в 2008 году.

В общем, что связь, что телевидение, что Интернет тут - только через спутник. Как это выглядит в реальной жизни?

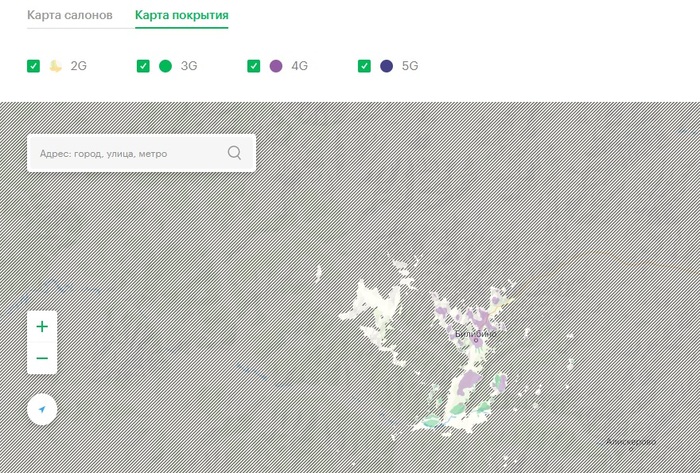

Если смотреть на это издалека, может показаться, что отличий с "большой землей" тут нет. Здесь работают такие же мобильные операторы, они раздают мобильный Интернет, карты покрытия на сайтах компаний показывают небольшие зоны 4G вокруг населенных пунктов а-ля оазисы в пустыне "непокрытия" и лесотундры.

4G тут и вправду есть. Но всю "мякотку" начинаешь понимать, когда пытаешься им воспользоваться. Для лучшей иллюстрации - картинка по Вотсап может загружаться минут 5. Поиск в Яндексе - минуту. Сообщение Вк - минуты три. Причем все это может вообще не прогрузиться, настолько все плохо.

Почему? Потому что наличие даже самого скоростного 4G покрытия не способно наладить нормальную скорость без доступа к ВОЛС - магистральному оптоволоконному кабелю.

Расскажут ли вам об этом на сайтах мобильных операторов? Конечно нет! Они покажут вам 4G на карте Чукотки)))Кабели ВОЛС опоясывают весь мир как паутина, пролегают порой между континентами, часто по морскому дну и именно по ним передается основной массив данных.

Что делать тем, кто не подключен к ним? Сидеть со спутника. И именно тут заключается основная трудность, то самое бутылочное горлышко из-за которого наш 4G превращается в аналог "материкового" 2G по скорости.

Как бы сейчас не преуспевал Илон Маск со своим Skynet, спутниковый Интернет никогда по надежности и качеству связи для МАССОВОГО потребления не сравнится с тем, что идет по ВОЛС. На сигнал со спутника может воздействовать та же погода, которая в некоторых районах плохая практически всегда. Кроме того, некоторые траектории для спутников труднодоступны(особенно приполярные), да и саму спутниковую группировку необходимо постоянно обновлять, а это стоит немалых денег.

В итоге, даже те люди на Земле, кому доступен самый лучший спутниковый Интернет от Илона, порой могут остаться без него на некоторое время просто из-за непогоды, а на соседней Аляске ситуация с Интернетом в сельских районах не сильно лучше нашей(но у них хотя бы к городам смогли подвести кабель). У нас же, весь регион полагается на спутниковый канал с нескольких российских аппаратов. И именно в пропускную способность этих каналов упирается вся наша спутниковая связь.

Более менее хороший спутниковый канал есть для Анадыря. Столица округа может похвастаться мобильным Интернетом с которого можно спокойно смотреть YouTube. В хорошую погоду и не в час пик, когда весь город возвращаясь с работы начинает смотреть видосики.

У остальных населенных пунктов ситуация не такая радужная.

В Билибино - втором по населенности городе Чукотки, более-менее доступный и приемлемый по скорости(при которой можно хотя бы смотреть видео), Интернет стал появляться год назад. В декабре 2021 года мобильный Интернет в городе(что от Билайна,что от Магафона) не тянул практически ничего кроме Вотсапа и поисковых запросов. Ночью, пока весь город спал, можно было попробовать зайти на Пикабу(без возможности постинга), YouTube или даже позвонить по видеосвязи по WhatsApp. Единственным местом, где можно было получить доступ с более-менее хорошей скоростью были точки доступа wi-fi от Росатома в нескольких местах города: на площади, в бассейне, в одном из дворов "Арктики", центре дополнительного образования и в Сбербанке. В виду того, что в бассейн или ЦДО просто так не зайдешь, единственным выходом оставались точки доступа "на свежем воздухе".

Возможно и скорость связи у них была нормальной только потому, что мало было смельчаков-идиотов, вроде меня, готовых стоять на морозе в -45 и звонить близким по видеосвязи или качать музон. Впрочем, те у кого была теплая машина, пользовались этим и парковались именно в этих местах залипая в телефоны. Но стоило температуре подняться хотя бы до -20, как эти места заполнялись желающими посидеть в Интернете, скорость при этом падала раза в 4.

В мае 2022 в город пришла весть о том, что Певеку и Билибино выделяют дополнительные каналы связи со спутника. Мобильный Интернет действительно стал грузить чуть лучше. Но только в центре и в "Арктике". И не в квартирах,а на улице. На окраинах, вроде моей улицы, с мобильным Интернетом стало еще хуже. Связь с 4G постоянно перепрыгивала на H, что означало - полный швах(тут и 4G еле-еле передает тебе трафик,а все что ниже, считай вообще не работает). Временный выход из положения нашел лишь в системном меню телефона с настройкой приема только LTE соединения. Индикатор показывал только одну "палку", но худо-бедно ловил.

И да, мне еще повезло с тарифами. Еще до отъезда я позаботился об этом и заказал себе симку с "корпоративным тарифом", где платишь 2000 один раз и получаешь безлимит за 450 рублей в месяц. Если покупать симку здесь,то тарифы будут грабительскими.

В общем, когда меня все это безобразие достало, я решил что мобильный "посредник" между мной и спутниковой связью - лишний. Решил напрямую заказать себе спутниковый Интернет и поставить тарелку.

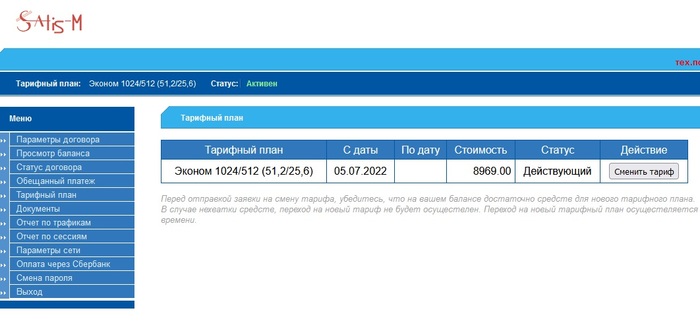

Как выяснилось, в городе работают несколько спутниковых операторов. Lansat, Starblazer, Газпром, Ростелеком и Сатис-М. Первые три весьма демократичны по тарифам(около 6 тысяч за безлимит при минимальной скорости 200Кбит/сек), но тарелочку покупай,вези и устанавливай сам. Мне это не подходило. Ростелеком безлимита не имеет - тоже мимо. В итоге выбор пал на Сатис.

Работают они весьма интересно. От центральной антенны на антенном поле у них раздается один большой wi-fi сигнал на весь город, который принимается небольшими антенными-тарелочками поменьше на домах и раздается абонентам уже по кабелю. Подключение к такой сети стоит 4к, ничего покупать не нужно, сами все устанавливают.

Впервые обратился я к ним еще в конце февраля, но угроза непоставок оборудования из-за санкций, чукотская логистика и недостаток кадров(один единственный человек, способный настроить это оборудование мотался по Чукотке как осенний лист от одного золотоносного прииска к другому по заявкам на подключение), затянули этот процесс до начала июля.

Спустя полгода пребывания в Билибино у меня наконец то появился нормальный Интернет. Со своими особенностями конечно(например, надо подождать минут 5 пока он "разогреется" и начнет давать нормальную скорость), но в условиях окружающего трэша, это похоже самый крутой вариант. YouTube, Пикабу, видеозвонки в Whatssapp и даже скачивание фильмов он более-менее тянет. Даже в хмурую погоду.

Плачу я за это удовольствие 8969 рублей в месяц.

Говорят, в этом году в Анадырь таки протянут магистральный кабель по морскому дну.

Оттуда всеми правдами и неправдами, где кабелем, где радиорелейной связью, подключат к Интернету близлежащие населенные пункты вдоль лимана, и возможно даже доберутся до Залива Креста в Эгвекинот.

Но от Анадыря до Билибино и Певека - сотни километров по горам и тундре, поэтому западной Чукотке кроме расширения каналов спутниковой связи(которые раньше работали на Анадырь), пока что ничего не обещают.

На Чукотке есть город Певек. Что такое полярная ночь и полярный день

Живу 5 лет в городе Певек, Чукотский автономный округ. Это самый северный город России. Заполярье.

Заполярье - область севернее Северного полярного круга до Северного полюса в Северном полушарии. Ну и тоже самое про южное полушария.

Ремарка, пингвины у нас не водятся.,)

Полярная ночь и полярный день – это промежутки времени, когда Солнце не показывается над горизонтом или не «прячется» за него.

Это видео помогло наглядно объяснить эту тему, моему ребенку.)

Но в полярную ночь не так уж и темно, просто немного сумеречно в дневное время и темно в ночное.

Примерно вот так. Чем ближе ко дню зимнего солнце стояния, тем короче день. С 21-22 декабря самый короткий световой день. С 22 декабря начинается прибавление светового дня.

На этот год официально полярная ночь длится с 28.11.22-15.01.23, световой день 0ч.0мин. Где-то в феврале мы уже наблюдаем как солнышко показывается из-за сопок.)) Так что ничего страшного в полярке нет.

Полярный день. Всё тоже самое, но солнце не садиться вообще.) Ты можешь идти в 3 часа ночи, а солнце светит как в полдень.)

Спряталось за облачками, это фото сделано уже ближе к концу полярного дня.)

Обратный отчёт полярного дня начинается с 21-22 июня.))

Можете посмотреть на отчёт дня и ночи на этом сайте:https://world-weather.ru/pogoda/russia/pevek/sunrise/

Фотографии мои.)

Всем добра, тепла и солнца!!))

P.S обещанного три года не ждут, @Slapslap, это для вас.)))

P.P.S всем кому обещала, найти их дом и сфотографировать, я про вас помню, сейчас очень много работы и переработок, я обязательно всё исполню.)

Предыдущие посты:

Северное небо

На Чукотке есть город Певек

На Чукотке есть город Певек. Как я сюда попала

На Чукотке есть город Певек. Как отсюда выбраться

На Чукотке есть город Певек. Тундра, лето ч.1

На Чукотке есть город Певек. Тундра лето 2ч

На Чукотке есть город Певек. Весна,осень, зима

На Чукотке есть город Певек. Воды Певекчанам!

На Чукотке есть город Певек. Вакансии.)

На Чукотке есть город Певек. "Южак"

На Чукотке есть город Певек. Куда я пропала?)

На Чукотке есть город Певек. Давай-давай учиться

На Чукотке есть город Певек. Юмор или правда?!

На Чукотке есть город Певек. Продукты

На Чукотке есть город Певек. Песня "Место"

Луна во всей красе за Полярным кругом

Видео было снято за Полярным кругом, прямо между границами Канады, Аляски и России.

Потребовалось всего несколько секунд, чтобы снять поистине потрясающий пейзаж во всех смыслах этого слова.

Это явление можно увидеть только раз в год в течение 35 секунд; Луна предстает во всей красе до такой степени, что кажется, что вот-вот столкнется с землей, и сразу после этого происходит полное затмение солнца всего на 5 секунд, во время которого вдруг становится темно, а свет возвращается.

Это явление происходит только в точке перигелия (точке, где Луна ближе всего к Земле), и тогда мы можем видеть огромную скорость, с которой движется наша планета.

Соловецкие острова

Соловецкие острова нередко называют «Сказкой Севера». Живописный архипелаг раскинулся в Белом море неподалёку от Полярного круга. Он состоит из шести крупных и порядка двухсот мелких островов. Главным центром притяжения туристов и паломников является Соловецкий мужской монастырь.

Наследие ЮНЕСКО

Соловецкие острова находятся в Белом море неподалёку от Онежской губы. В административном плане архипелаг относится к Архангельской области. Однако из-за географического положения и транспортной доступности, большая часть паломников и туристов прибывает на Соловки из Карелии. Вся территория островов, а также пятикилометровая зона в прибрежных водах объявлена заповедником.На Соловецких островах имеется множество рукотворных объектов, созданных человеком за огромный период — с III тысячелетия до нашей эры до настоящих дней. Главным достоянием Соловков считается уникальный комплекс оборонительных, религиозных и гражданских построек, разбросанных по островам. Туристы также стремятся сюда, чтобы собственными глазами увидеть такие загадочные древние сооружения, как дольмены, курганы и лабиринты из камней.

На архипелаге побывало немало известных людей. В частности, почётным гостем был российский президент Владимир Путин. Сюда приезжал Святейший Патриарх Алексий II. В монастыре принимали шведского короля Карла ХIV Густава, принца Уэльского, а также дипломатов из разных стран мира. Соловецкий архитектурно-исторический комплекс настолько уникален, что его включили в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Сквозь тернии к звёздам

История Соловецких островов начинается во II тыс. до н. э. Знаменитые соловецкие лабиринты, курганные насыпи и сейды родом из тех времён и до сих пор являются загадками. Археологи отыскали на побережье следы стоянок первобытных людей. Это свидетельствует о том, что уже в древнейшие времена на архипелаге существовала развитая культура. Трудно представить, что заставляло селиться людей в столь суровых местах.

В 1428 году на карельском беломорском побережье появился Герман — житель города Тотьмы. Он искал место для отшельничества. Вместе с иноком Кирилло-Белозерского монастыря Савватием они переправились на архипелаг и поселились на севере Большого Соловецкого острова. Неподалёку от Сосновой губы поселенцы установили крест и построили кельи. Так на острове появились первые постоянные жители.

История освоения Соловецких остров насчитывает несколько тысяч лет

Впоследствии на острове обосновался инок Зосима. Так случилось, что ему привиделась «великая церковь». Это видение и предопределило выбор места, где заложили обитель. С тех пор 1436 год считается годом основания Соловецкого монастыря. К XVI веку на архипелаге помимо монастырских построек имелись мельницы, соляные варницы, скотный двор и мореходные суда. Духовная вотчина монастыря охватила огромную территорию к северо-востоку от Москвы.

В 60-х годах XVII века на островах образовалась авторитетная колония противников патриарха Никона. Никакие увещевания не могли сломить упорство монахов, и весной 1668 года на острова с отрядом стрельцов прибыл Игнатий Волохов. Началась восьмилетняя осада обители, названная впоследствии «Соловецким сидением». Стрельцам помогло предательство инока Феоктиса, который указал тайный проход в монастырь. После короткого боя участь мятежной обители была решена.

Не менее трагично сложилась судьба монастыря в 20–30-е годы XX века, когда на его базе был создан СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения. В мае 1923 года архипелаг был официально передан ОГПУ, но заключённые отбывали там срок уже с 1920 года. Это место дало имя знаменитой книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». И только 25 октября 1990 года на заседании Священного Синода под председательством патриарха Алексия II было принято решение о возрождении Соловецкого монастыря.

Северная обитель

Соловецкий монастырь — главная достопримечательность архипелага — находится на западном берегу Большого Соловецкого острова. Он разместился на узкой полоске между восточным берегом гавани Благополучия и Святым озером. Древняя обитель долгое время являлась форпостом на северных границах Московского государства. Первыми её каменными постройками стали Успенский собор и трапезная. Они появились в 1557 году. Высокую крепостную стену строили довольно долго — в период с 1584 по 1594 год.

Для строительства стен цитадели использовали огромные гранитные валуны. В дело шли только такие, которые не требовалось обрабатывать. Общая длина стен превышает один километр. В плане крепость представляет собой пятиугольник, имеющий неправильную форму. В 1617 году с двух сторон стены защитили рвами, которые наполнили водой. Позже северный ров осушили и обнесли деревянным частоколом.

Для строительства стен цитадели использовали огромные гранитные валуны. В дело шли только такие, которые не требовалось обрабатывать. Общая длина стен превышает один километр. В плане крепость представляет собой пятиугольник, имеющий неправильную форму. В 1617 году с двух сторон стены защитили рвами, которые наполнили водой. Позже северный ров осушили и обнесли деревянным частоколом.По всему острову разбросаны скиты. Ведущие к ним тропы проложены по живописным местам и проходят мимо многочисленных маленьких озёр. Самый красивый путь лежит на Секирную гору. На её вершине красуется Свято-Вознесенский скит, основанный в ХIХ веке. От посёлка до скита не более 12 км. Храм уникален тем, что на его куполе устроен маяк. Иноки зажигали огонь каждую ночь с 15 августа по 15 ноября, указывая путь рыбакам. Маяк работает и поныне. Его высота — 123 м. На верхнюю площадку ведут 135 ступеней.Обязательно стоит побывать на острове Большой Заяцкий, где находятся Андреевский скит. В 1691 году с Большого Соловецкого острова сюда перенесли деревянную часовню, которую построили стрельцы возле монастыря во время так называемого Соловецкого сидения. Это случилось во второй половине XVII века. В 1702 году во время визита Петра I её перестроили в церковь и освятили в честь апостола Андрея Первозванного. Храм считается старейшим памятником северного деревянного зодчества.