Универсальная плата для E-Ink экранов. Ч1. Разработка системы питания

Автор текста: Kopcheniy

Однажды мне попался один весьма интересный проект платы, поддерживающей большое количество разнообразных E-Ink экранов. Проект довольно быстро заинтересовал, появилось желание несколько переработать плату, внести улучшения, узнать и попробовать что-нибудь новое. Больше всего изменений претерпела система питания: она была разработана практически с нуля. Процесс оказался очень познавательным и увлекательным, а отладка прототипа преподнесла много поучительных и забавных сюрпризов. Это жизненный рассказ о разработке как есть.

❯ Что такое EPDiy?

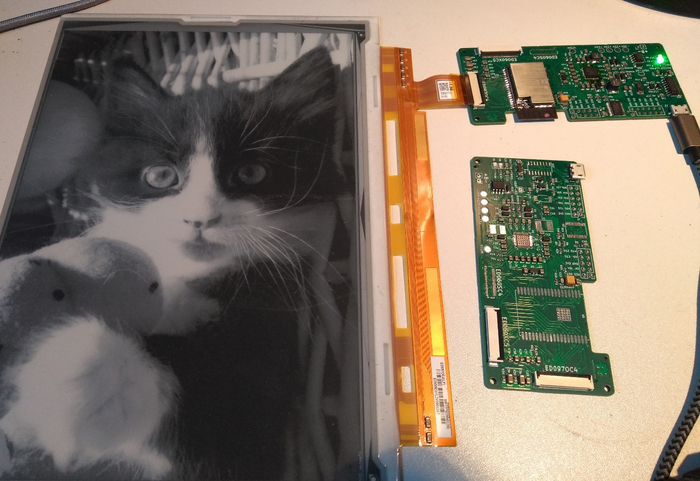

EPDiy – это интересный проект платы и сопутствующего ПО для управления довольно большим количеством e-Ink экранов. Способ управления у разных моделей одного типа примерно одинаковый. Отличаются лишь разъёмы и временные параметры.

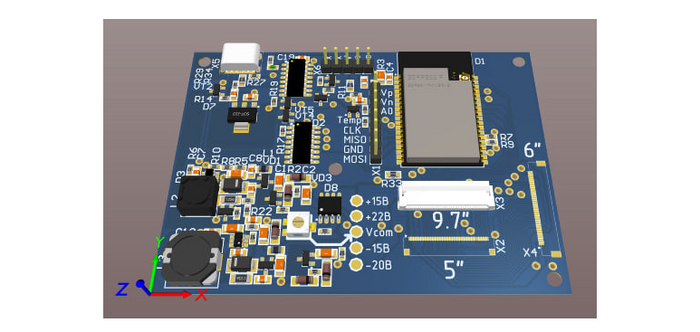

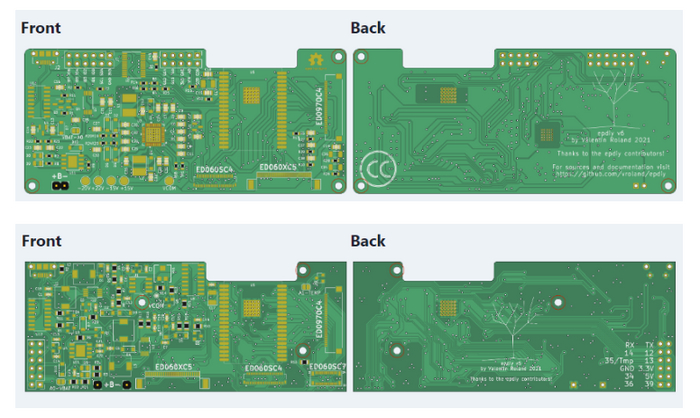

У автора проекта получилось несколько вариантов платы, отличающиеся, в основном, системой питания. В тот момент, когда я вдохновился спроектировать свою систему питания, последней версией была шестая. Седьмая версия, построенная на более современном чипе, появилась сравнительно недавно.

Проект мне понравился, и захотелось его несколько переработать, чтобы кроме конечного результата получить ценный опыт живой разработки и насладиться процессом. Основное внимание хотелось уделить силовой части.

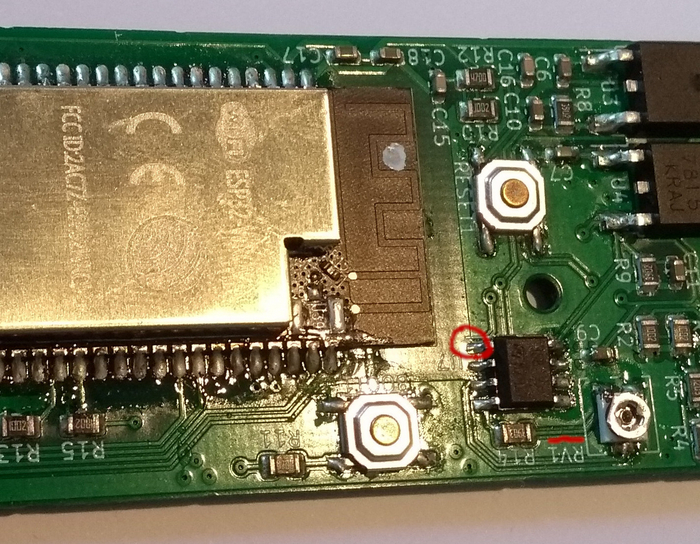

Сейчас я пишу эти строки и, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что было весьма интересно и опыт значительно подрос. В процессе сделано немало ошибок, узнано и взято на вооружение много новых для меня вещей. Не обошлось и без забавных, неожиданных ситуаций. Один только бабах чего стоит…) Но обо всём по порядку.

❯ С чего начнём?

А начнём мы с осмысления того, как мы видим будущий проект, и составления небольшого технического задания. Это удобно. Если делать параллельно несколько проектов, то можно просто забыть какие-то детали. А так всё будет в одном месте. ТЗ несколько ограничит нас, если вдруг что-то будет не получаться и появится желание снизить требуемые характеристики.

Первым делом стоит изучить имеющиеся решения.

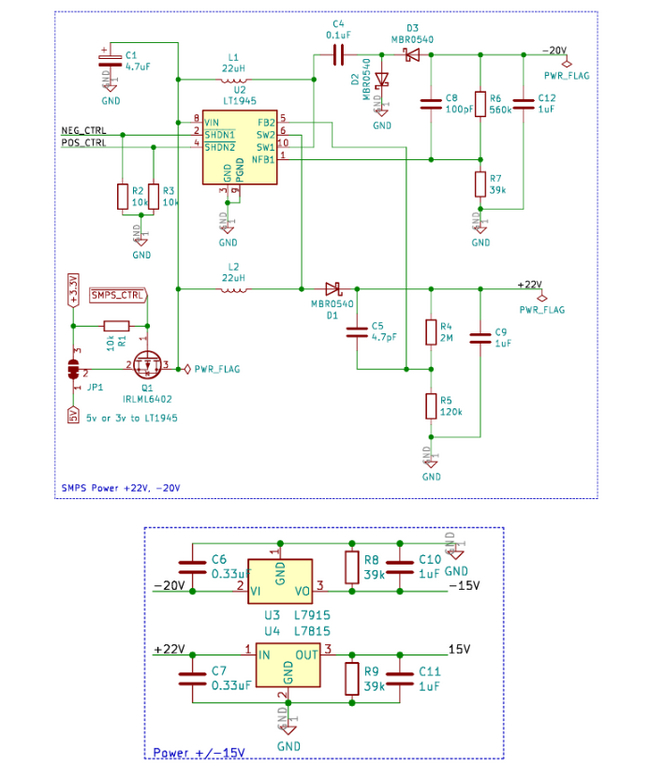

В версии 5 преобразователи напряжения построены на двух микросхемах LT1945. Не самая дешёвая и доступная микросхема.

В версии 6 питание экрана построено на специализированной микросхеме TPS651851RSLR.

Решение интересное, но на момент проектирования мне не удалось найти эту микросхему по приемлемой стоимости. К тому же, хотелось спроектировать систему питания самостоятельно, а не просто поставить готовую микросхему, скопировать схему из даташита и всё. Был большой интерес попробовать новые для себя топологии, схемные решения, новые компоненты, вроде ферритовых бусин и другое.

В схемах EPDiy предусмотрены варианты питания платы от аккумулятора или от USB. На мой взгляд, аккумулятор имеет смысл поставить в какое-то законченное устройство с конкретной моделью экрана. У нас же универсальная плата для разных моделей. Этакий испытательный стенд. Мне хочется сделать попроще, поэтому сделаем простое питание от USB (+4,5…5,5 B), так преобразователи напряжения будут проще. Питать плату будем от банки или от зарядки, например, смартфона.

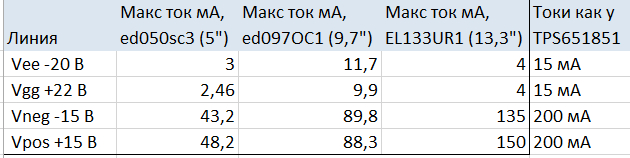

Экраны бывают разных диагоналей. С увеличением размера растёт потребление. Изучив несколько документов на экраны разных размеров (ED050SC3 (диагональ 5"), ED060SC4V2 (диагональ 6"), ED097ОС1 (диагональ 9,7"), Экран 13,3" и другие), сформируем требования к источникам питания:

Посмотрим также документ на драйвер питания TPS65185х.

Возьмём запас 30% для максимального тока. В итоге получим примерно такие же токи, как у микросхемы TPS651851. Кстати, она используется в модуле WaveShare для питания 13,3" экрана (вот схема).

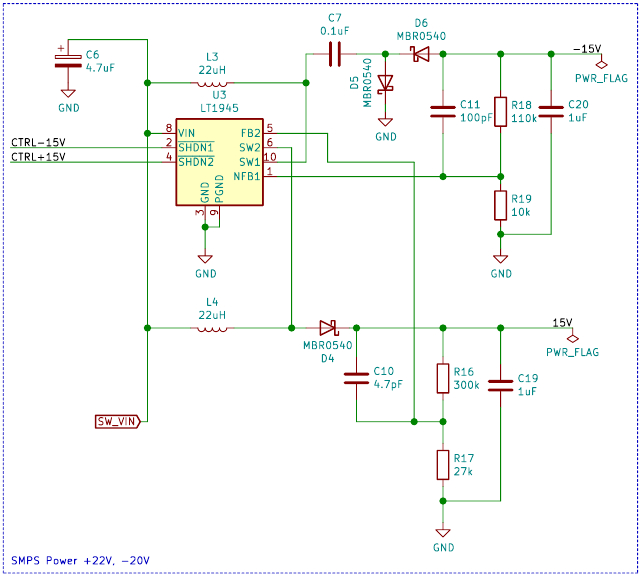

Также мне попадалось такое решение на основе версии 5.

На первый взгляд, у решения есть свои плюсы. Одна из микросхем LT1945 заменена дешёвыми и доступными линейными стабилизаторами. Но ещё раз внимательно посмотрим на потребление по линиям разных напряжений (в табличке выше). Брать питание для более мощных линий +-15 В с маломощных +22, -20 В и рассеивать излишек напряжения на линейных стабилизаторах – это как-то неправильно. Хотя стремление понятно: автор схемы хотел удешевить и упростить её.

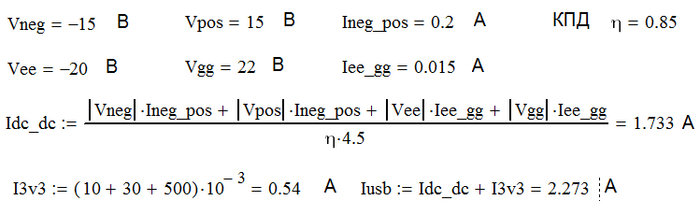

Очень важный момент – оценить ток, потребляемый преобразователями и платой в целом. Начнём с преобразователей.

К ним нужно добавить ток, потребляемый по линии 3,3 В. Самый большой 13,3" экран потребляет по линии +3,3 В 10 мА. Микросхемы – 30 мА. Основной вклад вносит ESP32, особенно, при работе передатчика.

По линии +3,3 В получается ток 540 мА. Добавим его к току преобразователей и получим 2,273 А. Не хило! Особенно, если вспомнить, что ток порта USB 2.0, к которому плата тоже может подключаться, ограничен значением 500 мА.

Решение довольно простое: добавить схему автосброса, которая будет сбрасывать ESP32 при подключении к компьютеру. Получается, с помощью компьютера будем прошивать, а работать плата будет от банки (power bank) или зарядки.

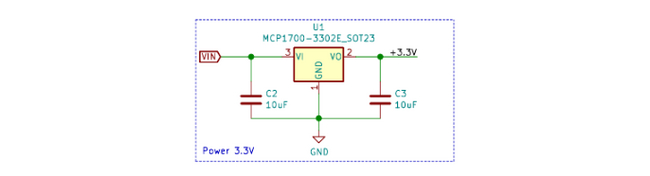

Питание по линии +3,3 В для модуля ESP 32, экрана и других микросхем, в целом, оставим без изменения.

Получается такой список требований (ТЗ):

Питание от USB (+4,5…5,5 B);

Выходные напряжения:

2.1 +-15B (+-14,6…+-15,4 В) 200мА. Минимальный ток нагрузки 3.4 мА;

2.2 -20 В (-21…-19 В) 15 мА. Минимальный ток нагрузки 0.3 мА;

2.3 +22В (21…23 В) 15 мА. Минимальный ток нагрузки 0.4 мА (Токи как у TPS651851);Наличие схемы автосброса ESP32.

Попробовать новые для себя решения. Желательно сделать попроще и, по возможности, дешевле. Остальное по ситуации.

❯ Выбираем топологию. Первый вариант схемы

Нам нужно получить из +4,5 В (минимальное напряжение от USB) четыре напряжения: +-15 В, +22 и -20 В.

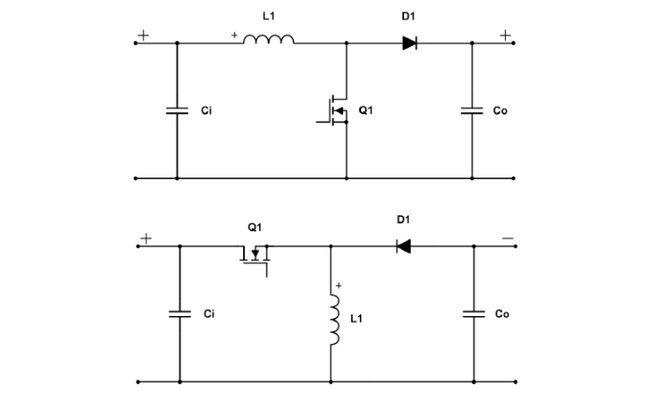

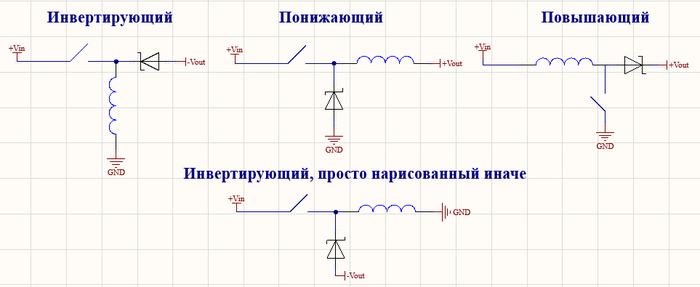

Первыми вспоминаются топологии повышающего (boost) и инвертирующего (inverting buck-boost) преобразователей.

Обычно их используют при кратностях повышения напряжения 3…5 раз. Если отношение выходного напряжения к входному больше, то начинаются сложности с подбором индуктивности для правильной настройки. Из-за высокой крутизны регулировочной характеристики преобразователя небольшое изменение в потребляемом токе нагрузки приводит к большому отклонению выходного напряжения преобразователя. Замечательный обзор на эту тему с описанием сложностей (источник питания по топологии boost 5-200 В).

Проверим максимальную кратность для нашего случая. 22 В/4,5 В = 4,9 < 5 раз. Как раз помещается. Остальные напряжения дадут меньшую кратность.

Есть ещё топологии Sepic.

В Сепике и Чуке есть ноль в правой полуплоскости (RHPZ), из-за чего приходится снижать полосу пропускания обратной связи (конвертер будет реагировать на изменения тока нагрузки или входного напряжения медленнее). В похожей топологии Zeta нет нуля в правой полуплоскости.

Но такую топологию я особо не встречал. Чаще попадается совмещённый Сепик+Чук.

Топологии интересные и имеют свои плюсы: выходное напряжение может быть как выше, так и ниже входного, а конденсатор С1 защищает вход схемы от короткого замыкания на выходе.

Выходное напряжение в нашем проекте только выше (по модулю) и нам такая особенность не нужна. К тому же, в схемах по две индуктивности, что мне кажется лишним усложнением (и удорожанием) в данном случае.

Выбираем простые повышающий и инвертирующий преобразователи.

Кстати, эти симпатичные картинки из книги Power Topologies Handbook.

Материал в ней расположен удобно. Есть также краткая версия Power Topologies Quick Reference Guide.

Я решил остановиться на микросхемах Texas Instruments. У них довольно подробные даташиты, множество рекомендаций по применению (application notes и др.), полезных программ. Для быстроты поиска микросхемы используем WEBENCH Power Designer. Вводим входные и выходное напряжения, ток и из списка предложенных микросхем выбираем наиболее понравившуюся.

Важную роль в этом сыграла доступность и стоимость микросхемы.

Там же можно немного помоделировать схему и посмотреть, какие компоненты рекомендует программа.

После некоторых поисков, сравнений стоимости и доступности микросхем я остановился на двух – LMR62014 (для линии +15 В) и LMR64010 (для линии +22 В). LMR62014 не подходит для +22 В из-за ограничения на выходное напряжение в 20 В.

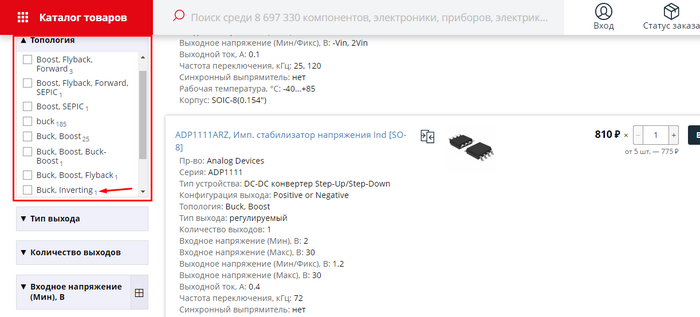

Подберём теперь микросхему для инвертирующего (inverting) преобразователя. Идём в магазин.

У начинающих может возникнуть вопрос: для повышающих и понижающих топологий микросхемы есть, а для инвертирующих нет? Как так?

Всё просто! Инвертирующий преобразователь (inverting buck-boost) можно реализовать на основе микросхемы понижающего (buck). Есть хорошая апнота Working with Inverting Buck-Boost Converters (snva856b) от TI по применению микросхем понижающих (buck) преобразователей для инвертирующих.

В процессе поиска мне попалась неплохая дешёвая микросхемка понижающего преобразователя AOZ1280CI. На основе неё сделаем инвертирующий преобразователь.

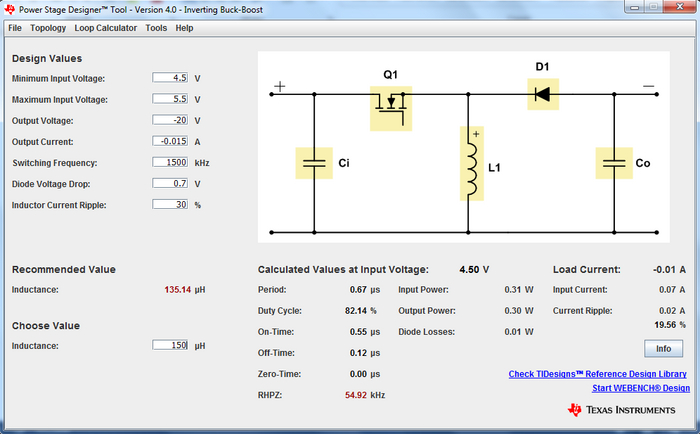

Оценочный расчёт можно провести с помощью Power Stage Designer Tool.

Посмотрим, подойдёт ли AOZ1280CI для линии -15 В:

Максимальное напряжение, которое будет приложено к микросхеме

5.5 В + |-15 В|=20.5 В (< максимума = 26 B => подходит)Максимальный ток в индуктивности Power Stage Designer Tool насчитала 995 мА (< минимального Current Limit =1.5 A => подходит)

Коэффициент заполнения 77 % (< Dmax=87 %, есть запас => подходит)

Посчитаем для линии -20 В:

Максимальное напряжение 5.5 В + |-20 В|=25.5 В (< 26 B => подходит). Если смотреть максимальное напряжение Vin в Absolute Ratings AOZ1280CI, то там 30 В. Запас есть, всё хорошо.

Максимальный ток в индуктивности Power Stage Designer Tool насчитала 92 мА (< минимального Current Limit =1.5 A => подходит)

Коэффициент заполнения 82 % (< Dmax=87 %, есть запас => подходит)

Оценочный расчёт сделали, микросхемы и топологии выбрали. Теперь рассчитаем и подберём остальные детали.

Идём на сайт TI и смотрим, что у них есть интересного для LMR62014. Скачаем spice-модель – может пригодится нам позже. Также есть разные апноты и рекомендации по применению: Working with Boost Converters snva731, Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage slva372d и другие.

Для AOZ1280 модельки не нашлось. Зато есть расчётка (которая нам не поможет, так как она для понижающей топологии ☺). Даташит AOZ1280 не такой подробный, как у TI. Но AOZ1280 стоит в два раза дешевле LMR62014.

А можно как-нибудь применить LMR62014 и для линии +22 В? Это весьма привлекательное решение, так как она несколько дешевле LMR64010 (была на момент проектирования). Заодно уменьшилось бы количество наименований в списке компонентов, что тоже хорошо. Конечно можно!

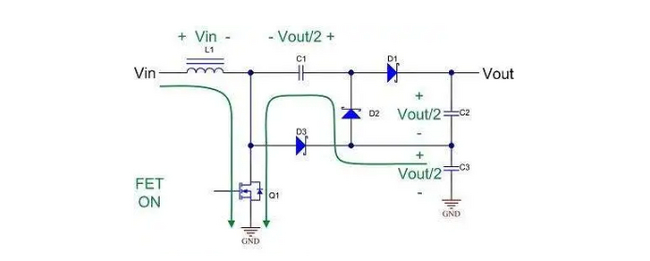

❯ Boost с удвоителем напряжения

Для топологии boost с умножителем на 2 каскад повышающего преобразователя рассчитывается на напряжение в 2 раза ниже выходного, но ток в 2 раза больше выходного. Такая схема снижает напряжение на диодах выпрямителя, выходных конденсаторах, конденсаторе передачи энергии и силовом ключе до Vout/2, что является основным преимуществом. Транзистор и катушка индуктивности будут работать почти с тем же пиковым током и рабочим циклом, что и в схеме без удвоителя, поскольку общая мощность на выходе не изменится.

На картинке ниже приведён boost с умножителем на 3 (картинка нашлась только в таком качестве, но общая идея понятна). Если нужно, можно добавить ещё умножителей.

Также есть любопытный вариант с инвертированием напряжения.

Например, микросхема LT3463 использует эту топологию совместно с топологией повышающего преобразователя.

> Продолжение в источнике материала на Хабре. Увы, все фото не влезли, а именно в них вся суть и самое вкусное. :)

Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные материалы.

Также подписывайтесь на наш телеграмм-канал — только здесь, технично, информативно и с юмором об IT, технике и электронике. Будет интересно.

Облачные сервисы Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая может помочь поддержать наши проекты.

Простое желание

Телеграм - Три мема внутривенно

Почему мужчина готов посадить на шею женщину и обеспечивать её?

Женщина на шее – дань некоторой традиции, правилу, закону, завету, "преданиям старины глубокой". Мужчина садит на шею женщину, чтобы исполнить известное всем социальное правило (норму), исполнить свой долг перед обществом (так, как он сам его понимает).

Посадив женщину на шею, мужчина считает свой долг перед социумом исполненным. И уже после этого мужчина приступает к удовлетворению собственных (личных) желаний, прихотей, потребностей. Это проявляется в изменах мужчины той женщине, которую он сам посадил себе на шею.

Таким образом, мужчина готов посадить на шею женщину (и обеспечивать ее), чтобы потом пытаться с наслаждением, с нескрываемым злорадством сбросить её со своей шеи в какую-нибудь канаву. Мужчина сначала возвышает женщину, чтобы потом унизить её ниже плинтуса. А без возвышения (без усаживания её себе на шею) он её унизить не может.

Иначе говоря, весь смысл этого действа (садить женщину себе на шею) - в том, чтобы был повод (причина, основание) для возвышения над женщиной. Человек ничего не делает бескорыстно. "За всё приходится платить".

Женщина в этом положении (на шее) - типичная ("законная") проститутка, которая платит "собой" (натурой) за возможность проехаться, покататься на мужчине. В каком-то смысле - к обоюдному удовольствию и обоюдному неудовольствию - к горечи и сладости - к горько-сладкому шоколаду.

«Понарошку счастья крошку на ладошку положу,

Аккуратно с красным бантом я обёртку развяжу.

Аппетитно, очень сытно, эта форма всех влечёт,

Ароматный и приятный получаю я зачёт.

*

Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто, о-о-о.

Я шоколадный заяц и, губ твоих касаясь, я таю так легко, о-о-о...»

Почему репетитор выгоднее секций или оборзевшие кружки

Ноябрь - многие болеют, особенно дети. А ещё многие дети ходят на различные развивашки: секции, кружки, репетиторы как в школе, так и за её пределами. Мы не исключение. Старший в школе, младший в садике, допики и там, и там, а ещё кружки и 1 репетитор. С репетитором занимаемся индивидуально. Сколько занятий было, столько и оплатили. Кружки берут плату за месяц вперёд. Половину ноября проболели. Справки не брали, больничный не оформляли. Возник вопрос оплаты за декабрь, попросили сделать пересчёт и все кружки, как один в отказ. Перерасчёт не делаем, денег не вернём, у нас свои правила и т.д. и т.п. На этом этапе выяснилось, что договоров у нас ни каких нет. Лицензии на обучение тоже у этих контор нет...ничего нет. А заплатить за пропущенные занятия надо почти 7к по всем секциям. В лучшем случае на сайте какой-нибудь раздел типа "Вопрос-ответ" или "Правила оплаты", где сказано, что пропуски занятий это проблемы детей и их родителей, но более юридическим языком. Вот и получается, что с репетитором индивидуально заниматься дешевле. А в кружках и секциях разговор короткий, не хочешь не ходи. Полазав в Интернете понял, что это повсеместная практика и везде ссылки на Гражданский Кодекс, договора, правила, упущенную выгоду и пр. А государственной школе и садике сделали перерасчёт без лишних вопросов. Первый раз задумался, что государственное образование лучше частного, по крайней мере честнее. Кому куда ходить и за что платить каждый решает сам. Читайте договора. Получается, что в касту риэлтеров, страховщиков и прочей нечести добавились ещё дополнительные образовательные секции, которые работают вообще без документов. Всем добра! Спасибо, что прочитали.