Николай Коляда рассказал мне, что зрители хотят сжечь его театр

Как в старые добрые времена, набираюсь творческих сил на январских гастролях Коляда-театра, три года скоморохи всея Руси не приезжали в Москву из-за ковида. Дожила, все артисты тоже живы, привезли десяток премьер и вернутся на майских праздниках!

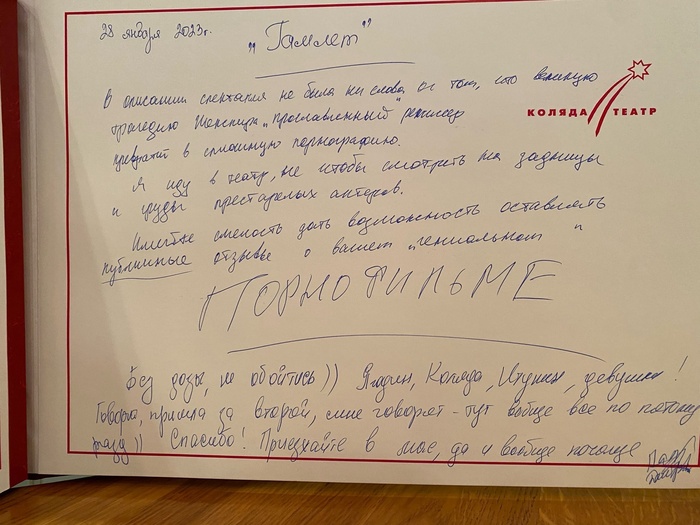

Николай Коляда выложил у себя "крик души" из книги отзывов и предложений, которая всегда лежит около входа (ну, или для кого-то долгожданного выхода!). Я так смеялась, когда читала, - чуть не умерла )

Еще одна дама, потерпевшая искусство, написала рекламу лучше, чем любой журналист или блогер: "Представь себе, что питерские бомжи с теплотрассы от обилия культурного багажа и бездны свободного времени решили поставить Гамлета, используя в качестве реквизита подручные средства". Есть кинофильм, где зеки ставят "Юлия Цезаря", а я теперь хочу спектакль, где бомжи ставят "Гамлета", да чтоб обязательно питерские!

Но это еще не все про эпатажных зрителей. Гастроли театра начались 13 января, в этот день я посмотрела свежего, актуального и уже популярного "Тараса Бульбу". И как раз изучала книгу отзывов, когда к ней подошел сам Коляда со словами: "Никто там не написал, чтоб мы все сдохли?".

Я удивилась: "Разве такое бывает?". Известный уральский режиссер рассказал, как в Екатеринбурге после первого акта "Анны Карениной", еще один новый спектакль, зрительница кричала в фойе, что этот театр нужно сжечь! Вот они какие - жертвы искусства ) Мне ничего не оставалось, кроме как оставить в книге отзывов свое пожелание: "Чтоб вы все жили!".

Уральский театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне

Популярный в Екатеринбурге «Коляда-театр» оштрафовали на 50 тысяч рублей за неготовность работать во время войны и в случае ядерного взрыва

«Коляда-театр» довольно камерное здание. В нем два маленьких зрительных зала, буфет и вестибюль, заставленный милыми ретро вещами. Располагается он на первом этаже жилого дома в центре Екатеринбурга.

Нежданно в театр нагрянула комиссия чего-то там гражданской обороны и оштрафовала художественного руководителя Николая Коляду на 50 тысяч рублей за плохую подготовку к ядерной войне.

«Наш театр включили в список предприятий, которые будут продолжать работать в случае войны и в том числе атомного взрыва. А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность. А у нас нет противогазов, тушенки и прочего», – написал Коляда на своей странице в Facebook.

История без сомнения прекрасная. Куда идут люди после начала атомной войны? Ну, разумеется в театр. Насладится, так сказать Мельпоменой, пока не начался полураспад плутония.

«Я вот сижу и вижу прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку», - шутит всемирно известный драматург Николай Коляда.

Как писать пьесы. Н. Коляда

Должен признаться, что научить писать пьесы я не могу. Я и сам до сих пор не знаю, написав больше сотни пьес, как пишется пьеса.

У меня, кроме семинаров по творчеству, в театральном институте есть такой предмет под названием «Теория драмы». Я студентам в зачетках всегда расписываюсь за этот предмет: «Зачтено» и говорю: «Не знаю я, что такое теория драмы, сами разберитесь, книжки почитайте».

Ведь, как известно, пьеса пишется просто: слева — кто говорит, справа — что говорят.

Плюс душа и сердце – это самое важное.

Меня часто пугает дремучая необразованность, «неначитанность» молодых людей, которые приходят поступать «на драматурга». Этих неучей сегодня в литературе - легион. Оставаясь карликами, все мнят себя титанами. Потому-то так и пишут: «Достоевский для бедных». Или — «лилипутский Достоевский».

Поражаешься: неучи, Боже мой, неучи пишут, неучи, не читавшие всю литературу ХIХ века, без которой ты никто, если собрался сесть за стол и писать! Смотрят спектакли - неучи-Митрофанушки, пишут рецензии - неучи-Митрофанушки. Митрофанушка хвалит Митрофанушку. И всё прекрасно, всё в шоколаде. Все довольны. Кроме публики, которая платит деньги в театре и, стало быть, обеспечивает хлебом с маслом всех: драматургов, актеров, режиссера.

Великая литература ХIХ века - тебя никто не читал, ты не нужна стала, тебя забыли! Всё понаслышке, всё поверху, всё скольжение — оттого меня часто берёт оторопь, и не знаешь, как тут быть, что говорить. Не знаешь, что делать.

Так вот.

1. Долго и мучительно придумывайте первую фразу. Она должна как раскаленное шило войти в мозг читающего режиссера, или актера, или зрителя и - держать его. Надо невероятно точно построить первую фразу, надо сделать такую первую фразу, чтобы она зажала зрителя. Это должно быть как раскалённое шило, которое вводишь каждому зрителю в мозги и вот так вот держишь всю пьесу, весь спектакль. И ты его вводишь – туда, отсюда, и он за этим шилом тянется. Первая фраза должна быть очень мощная. Я очень долго всегда придумываю первую фразу, потому что от неё начинает всё дальше набираться, двигаться, без этой фразы невозможно. Вспомните, как много информации в первой фразе, скажем, у Чехова в «Трех сестрах»: « … Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет …». Сколько всего: и про отца, и про именины, которые сегодня, и по имени она назвала одну из героинь, и еще сколько всего.

2. «Натягивайте» фразу. Каждую фразу. Надо, чтобы во фразе была бы музыка и пусть в театре сто раз перечтут ту неправильную фразу, которую вы сочинили, пусть услышат вашу музыку. Сейчас очень просто при помощи компьютера «натянуть» фразу: технически это делается так – переставляете слова, перетаскиваете их мышью, и всё. Не бойтесь неправильной речи. «Без грамматической ошибки я русской речи не люблю» - говорил Пушкин. Не стесняйтесь поставить рядом два глагола, два прилагательных, делайте фразу красивой, неправильной, не гладкой. Фраза должна быть словно веревка или проволока, натянутая в руках.

3. Когда я пишу пьесу, то выписываю себе из записных книжек красивые словечки, истории, еще что-то. Одну бумажку повешу, вторую, третью, пятую. Потом использую что-то, вычеркиваю, ставлю галочку, пишу дальше. Потом из этих шести листочков останется два. А остальное, что не вошло, перейдет в другую пьесу. Я собираю все в кучку, все, что нравится. Заимейте привычку всё записывать в записную книжку. И потом, если вдруг сухая, ходульная ситуация, не сильно правдивая, ее можно спасти двумя-тремя живыми словечками в устах персонажей. Публика, или читающий пьесу, наткнувшись на эти словечки, поверят, что вы пишете – правду. Надо уметь обманывать.

4. Делайте текст литературой. Не рассчитывайте, что можно написать, что попало, а актеры в театре расскажут текст красиво на разные голоса. Очень часто в театре режиссеры прикрывают беспомощность драматургии и артистов всякими «подпорками»: включат музыку, начнут танцы или еще что. Потому что режиссеры не надеются, что актеры и драматург вытянут, что внимание зрителя сосредоточится. И начинают делать что-то с театральной машинерией, чтобы людей пробудить. Но именно от этого грохота и засыпаешь, устаешь. Виталий Вульф, царство небесное, говорил мне всегда: «В театре все, что угодно можно, но только про человека рассказывай». Правильно. Хоть что делай, но про человека, про нас, про меня. Если я читаю пьесу и просто созерцаю некие выдуманные выкрутасы драматурга, то ничего не происходит. Я не люблю такой театр. Пишите про себя. Только про свои ощущения жизни. Иначе выходит «Шекспир в бархатных штанишках», где все играют, где все правильно: событие, оценка, пристройка, отстройка. А жизни и человека – нет. Когда нет живого на сцене, зачем тогда? Пусть изощренные критики говорят про вас, сочиняющих пьесы про людей, а не про идеи, пусть говорят, что «это колхоз, колхоз это всё, беззубое, простоватое». Ну, и пусть говорят. Почитайте пьесы классиков: все про людей.

5. Еще в театральном училище меня научили: в каждой пьесе должно быть исходное событие. Вот я и заманал студентов: какое исходное событие в твоей пьесе, какое исходное событие? Студенты уже смеются и говорят: «Безысходное событие». Должно быть что-то, что произошло до открытия занавеса, что объединяет всех людей воедино: и прохожего на улице, и персонажа, и человека, который приходит, и кошку. Тогда все начинают двигаться. Идеально у Гоголя: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор». Это сообщение, событие переворачивает всех: даже свинье, лежавшей в миргородской луже достается – её какой-нибудь Держиморда пнет, чтоб не портила картину. Всех до единого касается исходное событие.

6. На первой странице все персонажи должны обязательно назвать друг друга по имени, это необходимо. Она должна сказать: «Здравствуй, Вася», и все поймут: «Ага, это Вася». А ему отвечают: «Здравствуй, Маша», – «Ага, это Маша». «Ты меня не любишь», – говорит он. «Нет, я тебя очень люблю!» – отвечает она. Конфликт понятен. Конфликт надо обозначить на первой же странице. Если стоят два парень и девушка и целуются, а рядом парень и девушка дерутся – куда вы будете смотреть, на кого? Конечно, на тех, кто дерется. Вот, основа театра: конфликт. Публика следит за конфликтом, за тем, как он развивается.

7. Берите понятную каждому ситуацию: поминки, проводы в армию, встречу из армии, завтра свадьба – что-то, что каждый в зрительном зале понимает. Опять же Антон Павлович Чехов написал: «Отец умер два года назад, как раз в твой день рождения, Ирина». Сразу все понятно: папа умер два года назад, сегодня день рождения, ситуация понятна. Дальше как она будет развиваться? А дальше можно ее двигать куда угодно. Но все откликаются в зале невольно – и на смерть отца, и на день рождения.

8. Обязательно должна быть кульминация, должно быть очень смешно, дико смешно до середины!. Юмор – основа основ в пьесе. Публика расслабляется. А в конце первого действия надо, чтобы персонажи закричали, заорали, заругались, поссорились! Нет, не буквально, но что-то должно произойти, что зацепит публику. Это для того, чтобы зрители пошли в буфет, пили бы там коньяк или чай и думали бы: «А что там дальше-то будет, интересно? Что-то они так орали, кричали, как они из этого всего выйдут?». Это замануха, чтобы они пришли бы на второе действие, чтобы не пошли в гардероб, а потом домой.

9. Обязательно в пьесе должна быть надежда. «Надо жить, дядя Ваня. Мы увидим небо в алмазах». Это не я придумал, это просто необходимые вещи. Вот я студентов в эти рамки и вгоняю, а всё остальное – делай что хочешь. Но я всё время таскаю их на репетиции, в театры, на гастрольные спектакли. Нужно понять, что плохо в театре, а что хорошо, что есть мёртвое, а что живое. Что бы вы не писали, всегда пишите про Россию. Про «птицу-тройку». Про то – «куда несешься ты». Пишите про Россию - несчастную, замученную, замордованную. Про Россию - страшную и прекрасную.

10. Пьеса не может быть написана в стол, для вечности. Пьеса должна быть поставлена в театре. Если в зрительном зале сидит автор, он видит: так, актёров это заводит, радует, а здесь зрители смеются или кашляют, или начинают шевелиться, ага, здесь провис, тут надо ещё что-то сделать. Публика платит деньги за билеты только для того, чтобы посмеяться и поплакать. Это известно давно. Вот так и надо писать пьесы. Пусть второе действие будет грустным, очень грустным, с большими монологами, хотя я не люблю монологи в пьесах. Но все персонажи пьесы должны поковыряться в душе, должны разбираться в себе и в людях, а в конце – надо обязательно подарить маленькую надежду

11. Пьесу надо писать в тишине. Пьеса пишется от лени. Пьесы, как дети - делаются ночами и по любви. Надо приехать на дачу, полежать на диване три дня или хотя бы день. Лежишь и думаешь: а что ты написал, Коляда? Сто пьес ты написал. Про свадьбу писал? Писал. Про проводы в армию писал? Писал. Поминки писал? Писал, была такая ситуация. Приезд нового человека в город? Было много раз. Что ж ты не писал? А вот! Вот про это ты не писал. Садимся за стол и не ждём никакого вдохновения. Писатель – это работа. Сел и работай. Сначала придумываю название, какое мне нравится, красивое слово какое-нибудь. Ну вот: «Сирокко». Есть ветер такой. Пишу на листочке: «Николай Коляда. Сирокко. Пьеса в 2-х действиях». Написал, откладываю. Вторая страница: действующие лица. У меня есть орфографический словарь, я открываю последнюю страницу – там имена, женские, мужские. Те, которые я уже использовал, отмечены крестиком. Вот какая-нибудь Таисья. Хорошо, красивое имя: её будут звать Тасей. Таисия, 40 лет. Мужское – Михаил, Минтаем можно называть: Миша, Миша, Минтай. Пишем «Миша». Переворачиваем страницу, пишем: «Первое действие. Первая картина. Деревенский домик, маленький провинциальный город, квартира на пятом этаже,– наверняка потолок протекает – бежит потолок...» Что там ещё может быть? Стены выкрашены половой краской, жёлтой. По комнате проходит кошка, входит Миша. Тася с Мишей разговаривают. Нужна первая фраза, ложишься на диван, думаешь, думаешь… Слово переставить, натянуть фразу, вот, скажем, как Людмила в «Уйди-уйди» говорит: «Зачем я адрес дала взяла … Вы приехали и мне стыдно за всё за это тут вот кругом везде прямо …». Вот этот бардак, который вокруг в квартире, она, героиня, этими словами красивыми хочет закрыть. Она ищет слова, пытается красиво говорить, а не получается.

12. На третьей странице или на четвёртой, если всё получается, у меня в голове начинает звучать музыка. И дальше эта музыка звучит, и листы просто перекладываются. Но это надо делать в тишине и от лени, чтобы было время свободное. Нужно сойти с ума, войти в ситуацию настолько, чтобы понять, увидеть картинку полностью, войти в неё и прописать её до последней мухи, бьющейся в стекло. Суметь всё прочувствовать, тогда всё получится, всё сложится. Розанов говорил: «Что есть писатель? Вечная музыка, которая звучит в душе … Нет музыки – ты можешь научиться писать, но писателем не станешь».

13. Время от времени советую студентам писать через страницу слово «Блядь». Представьте, что человек читает, у него теряется интерес и вдруг – «Блядь»! Человек просыпается. Ну, конечно, не буквально надо писать именно это слово. Надо быть психологом и понимать, что всё время что-то должно происходить, что «будит» человека. Вот, пришел человек в театр, выпил коньячку, что совсем неплохо – пусть отдыхает после рабочего дня, - вот, пришел он, сел в мягкое кресло, свет выключили в зале и человек, естественно, засыпает. Дак что сделать, чтобы человек не спал? Сделать «блядь».

14. Пишите пьесу быстро. Максимум три дня. Но не полгода. Пьеса – это крик. Пьеса – это язык, а он меняется мгновенно. Через полгода всё будет звучать иначе на улице, вы и не заметите. Напишите быстро. Поставьте точку. Набирайте на компьютере. Надо писать от руки. Всегда пишите от руки. Трогайте, щупайте каждое слово.

15. Проверяйте всё по формуле: в пьесе должны быть Мысль, Слово, Характеры, пронизанные Болью автора. Мысль – что сказать хочу людям, Слово – великий русский язык, Характеры – в развитии: то такой человек, то вдруг другой. Но всё не имеет смысла, если нет Боли автора. Кого жалеть будем? Кого-то обязательно должно быть жалко. Иначе нет театра.

Много чего можно было бы еще написать, но умолкаю.

Зануда я. Одно и тоже талдычу много лет.

«Но кумушкин совет лишь попусту пропал».

Удачи всем, пишущим пьесы!

Светлана Баженова: «Верю, что театр может себя окупать»

Ученица всемирно известного драматурга о новых постановках, советских пьесах и отношении к критике

Несколько месяцев назад Светлана Баженова и ее команда создали в Омске Центр современной драматургии. Наш корреспондент встретился с инициатором проекта.

Все – правда жизни

– Светлана, что вы сейчас репетируете?

– Это спектакль по моей пьесе «Гришка Вольт». Обычно драматургией люди начинают заниматься в зрелом возрасте. А наш спектакль о подростках, о тех проблемах, которые их волнуют. Пьеса была написана во время театральной лаборатории в Пермском ТЮЗе. Вместе с другими драматургами и режиссерами (участниками лаборатории) мы посетили разные школы города Перми. Мы были в элитном лицее, в коррекционной школе, в хореографическом училище, в хоровой капелле для мальчиков, в отряде скаутов. То есть это были совершенно разные школьники, и было трудно вычислить то, что их объединяет. И я поняла, что все они существуют в условиях какой-то абстрактной, довлеющей над ними опасности: тюрьма, армия, ЕГЭ, родители, общественное осуждение. В своей пьесе я воплотила этот страх в образе инопланетян, которые захватили Землю и грозятся ее уничтожить через 24 часа. И мы рассказываем о том, на что школьники тратят последние часы своей жизни, как они начинают рассуждать, как меняется их сознание. Или ничего не меняется. Вот такая пародия на нашу жизнь с трагическим финалом.

– Чистый вымысел?

– Это первая моя пьеса, где я придумала сюжет, персонажей. Обычно я беру сюжеты из жизни. Например, сюжет пьесы «Как Зоя гусей кормила» полностью списан из жизни. Вся история, описанная в пьесе, разворачивалась на моих глазах. Все документально, вымысла практически нет.

– Эта пьеса победила на конкурсе драматургов «Евразия»?

– Да, и это была моя первая режиссерская работа в Центре современной драматургии Николая Коляды. С ней я попала в лонг-лист Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Я всегда что-нибудь писала. В детстве хотела, чтобы у меня был свой журнал для детей. А в 14 лет попала в театр. Это была молодежная студия, все актеры – непрофессионалы и примерно моего возраста. Когда нам было лет по 16 – 17, наш худрук решил организовать свой театр. Площадку мы открыли при санатории. Года полтора раскручивали все это дело. В итоге стали одним из самых успешных молодежных театров в городе.

– Вы говорите про ТОП-театр?

– Сначала это был театр-студия Гончарука, потом – да, ТОП-театр. Александр Гончарук посоветовал мне поехать учиться к Николаю Владимировичу Коляде в Екатеринбург. Там я поступила в театральный институт и хотела остаться жить в этом городе, четыре года я там жила, а потом приехала в Омск на открытие сезона в ТОП-театр, познакомилась со своим будущим мужем и осталась. К тому времени в театре сформировалась сильная труппа артистов, мы стали вместе работать, научились понимать друг друга без слов. Например, спектакль «Мама, мне оторвало руку» мы сделали за пять дней. У меня хорошая команда, с ними приятно работать.

Жизнь на два города

– Расскажите о школе Николая Коляды.

– У Николая Владимировича очень много успешных выпускников, так как он умеет, что называется, гладить по рукам. Он умеет хвалить людей. Более-менее удачные пьесы своих учеников сразу берет в читки, в работы. Обучение проходит так, что все курсы – с первого по пятый – учатся вместе. По субботам все приходят на семинар, который идет часа три. Николай Владимирович читает пьесы студентов, их тут же все обсуждают. Каждый высказывается по поводу прочитанного, что уместно, что не уместно, что трогает, что нет. Потом выступает сам Коляда, затем предоставляется слово автору. В таком процессе происходит обучение. После наших семинаров мне не страшны никакие критики.

– Сколько будущих драматургов учится на курсе Коляды?

– Я не могу сказать, потому что Николай Владимирович набирает каждый год новый курс, а занимаемся мы все вместе, плюс вольнослушатели. Многие приезжают из других городов. Я сама долго жила на два города: в пятницу играла спектакль в Омске, садилась в поезд, ехала 12 часов до Екатеринбурга, три часа сидела на семинаре, снова садилась в поезд и играла утренний спектакль в воскресенье. И так было каждую неделю. Это было круто.

– Светлана, вы – ученица уральской школы драматургов. А омская существует?

– Школы – нет. Есть просто омские драматурги. Оказывается, их больше, чем два. Но в Омске читки пьес не пользуются такой популярностью, как в Екатеринбурге. Омский зритель больше ориентирован на конечный продукт, на полноценный спектакль.

Подарок учителя

– Это правда, что Николай Коляда разрешил вам ставить пьесы свои и своих учеников бесплатно, без гонорара авторам?

– Свои пьесы он разрешил мне брать. А с его учениками я уже договариваюсь индивидуально. Но это огромная финансовая поддержка! Ведь поставить пьесу современного драматурга стоит очень дорого. Омичи имеют возможность увидеть постановки молодых драматургов, пьесы которых ставят в столичных городах за большие деньги.

– Центр современной драматургии – это новый театр в Омске?

– Больше лаборатория, но мы будем делать акцент на спектакли, не забывая при этом об эксперименте. Почти все наши артисты работают в других омских театрах, за каждый спектакль в ЦСД получают гонорар, который идет от выручки за проданные билеты. Были случаи, когда при неполном зале мне приходилось выдавать зарплату из гонораров за свои пьесы. Но я к этому была готова: дело-то новое. Думаю, что все наладится, основным источником дохода станут гранты и деньги с продажи билетов. Я верю, что театр может себя окупать. Мы запустились в экстренном режиме, за два месяца поставили четыре спектакля. У нас не было времени составить коммерческое предложение, найти инвестора, но мы будем этим заниматься.

– Думаете осваивать другие сценические площадки?

– Мы рассматриваем возможность работы на разных площадках, но должны иметь свой дом. Очень благодарны омскому отделению СТД. Его председатель Станислав Маркович Дубков водил нас по кабинетам, помогал, знакомил со всеми. Планируем играть на сцене ТЮЗа спектакль «Эмиль Большая Голова», хотим восстановить постановку «Иван Царевич и Серый волк».

– А к старшему поколению драматургов, например советских, как относитесь?

– Есть вещи, которые мы уже не понимаем и не чувствуем. Мне кажется, что для постановки надо брать что-то ультрасовременное или классику-преклассику. Но поскольку мы являемся центром современной драматургии, то мы будем ставить исключительно современных авторов. Следующей нашей постановкой будет «Галатея Собакина» Ирины Васьковской, потом «Банка Сахара» Таи Сапуриной. А еще мы хотим сделать спектакль по комиксам «Театр реальности». Это будет стопроцентный эксперимент.

– При такой активной жизни удается побывать на премьерах в других театрах?

– Сезон театральный только начался. Посмотрели премьеру в «Пятом театре», с нетерпением ждем «Амадея» в драме.

– Свою школу драматургов не хотите открыть?

– В конце сентября объявим набор в школу юного драматурга для школьников. Занятия начнутся в октябре. Будем набирать талантливых ребят 14 – 15 лет и писать с ними пьесы.

– Не рановато? Ведь традиционно считается, что для драматурга важен жизненный опыт.

– Дело в том, что хорошей драматургии для подросткового возраста очень мало, а кто, как не эти дети, знает свои проблемы, болевые точки. Поэтому будем учиться вытягивать сюжеты, конфликты из обыденных разговоров с родителями, ситуаций с друзьями. Это будет здорово!

Досье

Светлана Эдуардовна Баженова, российский драматург. Родилась в 1990 году в Омске. Окончила Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского по специальности «актерское искусство» и Екатеринбургский государственный театральный институт (мастерская Николая Коляды) по специальности «литературное творчество».

Служила актрисой в ТОП-театре. Работала режиссером в Центре современной драматургии в Екатеринбурге. Ныне директор и художественный руководитель Центра современной драматургии «Омск» (2017). Лауреат специального приза конкурса «Евразия-2013», заняла второе место на конкурсе «Евразия-2014», первое – на «Евразии-2015».

Заниматься драматургией Светлана Баженова начала в 21 год. Первая публикация появилась в 2013 году в журнале «Современная драматургия». В том же году молодой автор вошла в лонг-лист премии «Дебют» с пьесами «По-другому», «Интервью с Алексеем Волковым».

"Я уверен, что в фильме все в порядке, так что пошли все в жопу"

Есть у нас в Екатеринбурге драматург Николай Коляда, руководитель одноименного театра. Человек безусловно известный, заслуженный и все такое.

Сразу 10 актеров театра Коляды снимаются в фильме украинского режиссера Лозницы "Кроткая". Фильм получился уникальным даже по отмороженным бандеровским меркам: ВСЯ Россия, ВСЕ ее жители показаны как зэки, вертухаи, дегенераты и проститутки. Вот реально ни одного светлого пятна: сплошной Мордор, тюрьма народов.

Фильм получился настолько чернушным и одновременно настолько бездарным, что от него охреневает даже обычно антироссийская канская публика. Фильм освистывают.

Вроде бы все: украинцы как обычно опозорились, инцидент исчерпан.

Но нет. Наша либеральная, прогрессивно настроенная творческая интеллигенция возмущена. Чернь посмела освистать прекрасный фильм! "Я уверен, что в фильме все в порядке, так что пошли все в жопу" - говорит Коляда. "Мало ли кто что «квакал» - говорит Коляда. "Сейчас мы в театре веселимся и радуемся, что про нас пишут гадости" - говорит Коляда.

Вот нахрена так жить? Как можно быть такими уродами: оплевывать свою страну и свой народ, и еще считать свое поведение нравственно безупречным? Вопросы, полагаю, риторические. Мудрые предки хоронили лицедеев за оградами кладбищ - иного эта шобла и не заслуживает

Автор: Иван Уральский