Ещё Розов

1 Посткультура. Нешгайская технология.

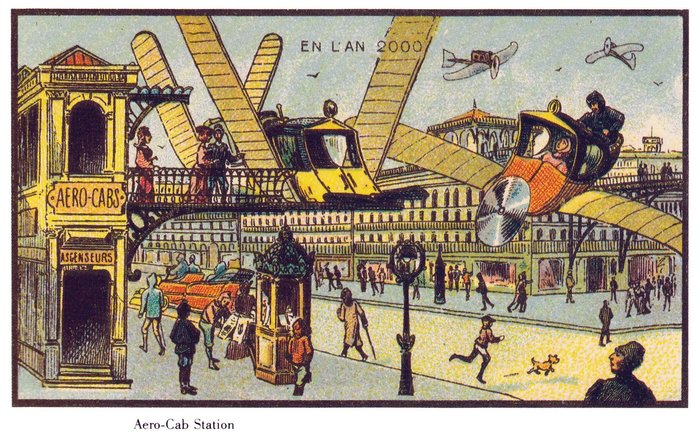

Начну с фабулы романа Филиппа Фармера «Пробуждения каменного бога»: главный герой в результате некого эксперимента каменеет на 10 миллионов лет. За это время все изменилось: Землю населяют потомки генетически модифицированных животных, некоторые из которых отчасти разумны, а человеческая цивилизация исчезла. Главный герой полагает, что развитые технологии тоже исчезли, но натыкается на племя более-менее разумных говорящих животных «нешгаев», которые ездят на автомобилях, пользуются электричеством и обладают системой радиосвязи. Племя находится на примитивном аграрном уровне, так что ни о каком высокоразвитом промышленном производстве и речи быть не может. Откуда вся эта техника?

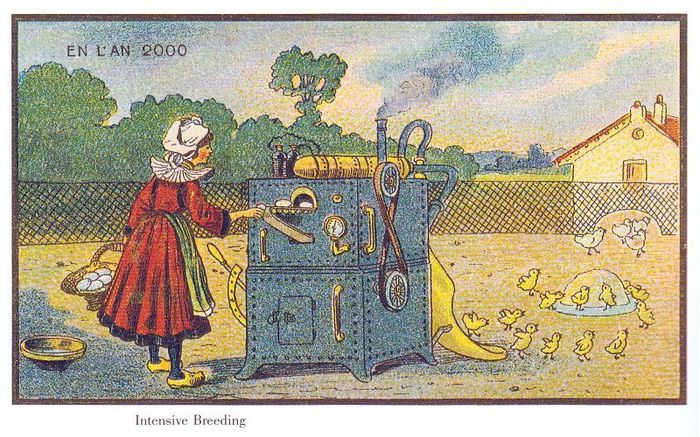

«Вокруг простирались покатые холмы, поросшие густыми лесами, за исключением расчищенных полей и ферм. На них росли какие;то причудливые растения… Они были не живой природы, хотя могли показаться высшими белковыми растениями». Местный житель поясняет: «Мы, нешгаи, были маленьким и примитивным племенем, случайно вышедшим сюда. Тут мы нашли много интересного. Растительные батареи, моторы, радио, к примеру, были выращены из семян, хранившихся в закрытых контейнерах».

Дальше понятно: нешгаи «методом тыка» освоили ручную сборку из готовых модулей и получили машинную технологию на аграрной (а не индустриальной) базе. Теоретически они могли бы даже развивать эту технологию путем селекции. Ведь именно так в раннем неолите люди вывели породы культурных растений, хотя понятия не имели о биофизике, биохимии и генетике, а знали только, что потомки как-то наследуют свойства предков.

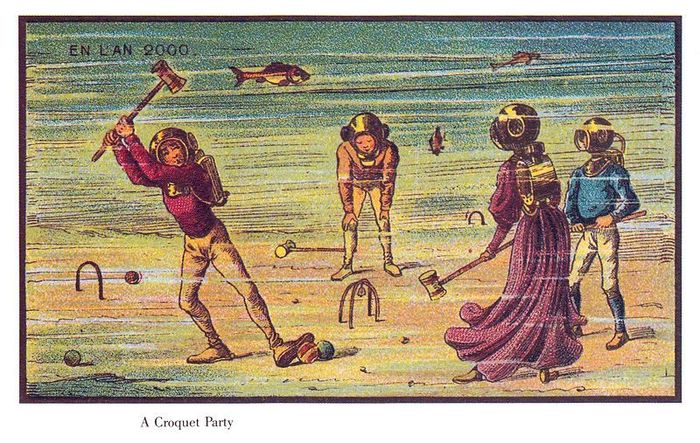

Таким образом, сложилась «посткультура» - практическое использование достижений культуры после исчезновения самой культуры и породившей ее социальной системы.

2. Агроинформатика. Прогресс в посткультуре.

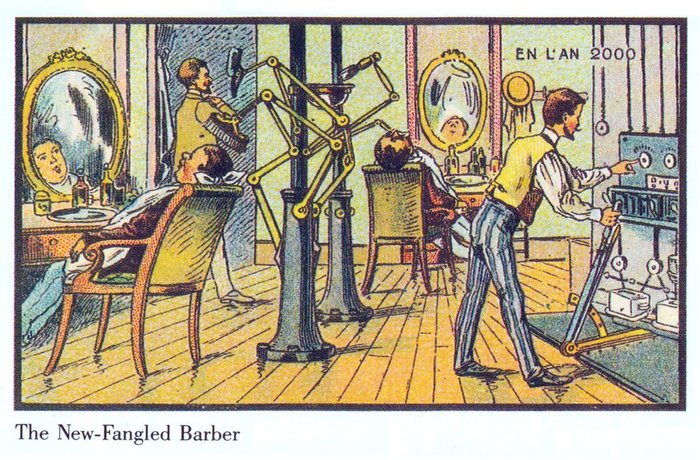

Казалось бы, прогресс у нешгаев невозможен: они могут улучшить путем селекции уже известные машины, но не могут создать принципиально новых. Ведь у них нет науки, которая могла бы это новое изобрести. Научно-технический прогресс – единственный известный нам путь инноваций в рамках культуры. Но в посткультуре возможен другой путь, если имеются семена информационных машин с дружественным интерфейсом.

«Устройство, которое собирало бы информацию, обобщало бы ее аналогично тому, как это делает ученый, и представляло специалистам результаты этих изысканий… Допустим, у нас уже есть машины, которые эквивалентны определенным теоретическим системам и к тому же способны к эволюции. Они составляли бы, следовательно, особый вид "теоретических машин" - вид эволюционирующих конечных автоматов. Это означает, что в них происходили бы определенные изменения под влиянием окружающей среды, причем среда благоприятствовала бы некоторым изменениям, а другие отвергала бы. Короче говоря, мы получили бы "мутации" и "естественный отбор", как в любом эволюционном процессе». (Станислав Лем. «Сумма технологий», глава 7).

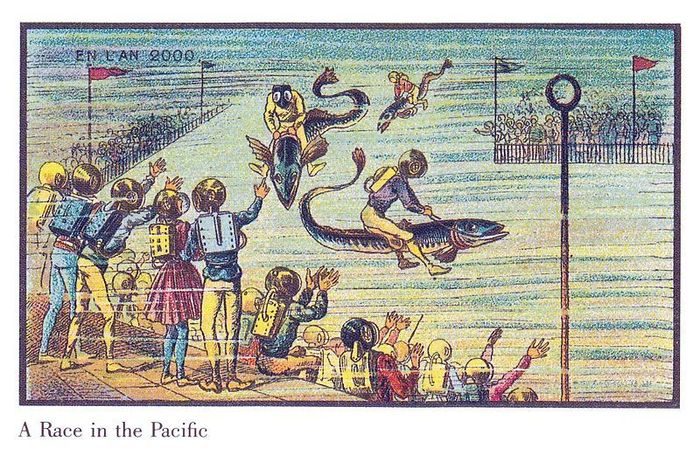

Научившись (опять же «методом тыка») пользоваться информационными машинами, нешгаи могли бы применять их для планирования гибридизации и селекции обычных машин с целью создания совершенно новых. Через некоторое время они начали бы выращивать на плантациях летательные аппараты, ядерные реакторы, космические корабли. Путем селекции, они могли бы улучшать сами информационные машины. Наконец, применив те же методы скрещивания и селекции к самим себе, они могли бы стать расой прекрасных, сильных и мудрых существ. Заметим, на последнее (т.е. евгенику) НТП пока не способен – ему мешают иррациональные культурные запреты.

Итак, теоретически, в посткультуре может идти аграрный информационно-технический прогресс (АИТП), который практическом смысле не уступает научно-техническому прогрессу (НТП), а даже превосходит его, поскольку на АИТП не накладываются паразитные ограничения и предписания - «глюки культуры».

3. Универсалии. Глюки культуры.

Исходно словом «культура» называлось возделывание земли с целью получения плодов.

Теперь под культурой понимается система развивающихся надбиологических программ деятельности, определяющих воспроизводство основных проявлений социальной жизни. Культурой называют совокупность материальных и духовных ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, идеалов, норм, способов и приемов деятельности, воплощенная в предметных носителях и передаваемая последующим поколениям.

Культура для общества выполняет примерно ту же роль, что наследственная информация для живого организма. Она транслирует сформированные эволюцией приемы выживания и экспансии вместе с прицепившимися кодами неудачных конструктивных решений.

Человек наследует от предков высокоразвитый мозг, бинокулярное цветное зрение, речевой аппарат и конечности, удобные для трудовой деятельности. Но вместе с ними он наследует неудачные элементы конструкции, из-за которых страдает с самого рождения.

Общество наследует от предыдущих генераций не только материальную технологию и принципы взаимовыгодной кооперации, но и «глюки» - социальные институты, из-за которых жизнь и ресурсы людей тратятся на воспроизводство коллективных психозов.

Разделить коды технологии и коды глюков средствами самой культуры невозможно. Сам принцип культуры состоит в наследовании того и другого вместе. Культурные средства коммуникации уже содержат глюки. Осваивая устную и письменную речь, человек сразу получает в нагрузку глючные «духовные ценности» - табу, идеалы, образцы, императивы.

Язык полон институциональных глюков (общих культурных понятий, или универсалий).

Ни один культурный человек не свободен от этого комплекса глюков. Он считает себя здравомыслящим но, стоит посильнее хлопнуть в ладоши рядом с какой-нибудь глючной ценностью – и он подпрыгнет, как ошпаренный, и будет говорить бессмысленные фразы, изобилующие глючными понятиями вперемежку со словами «нельзя» и «надо».

4. Глюкогенез. Простые неправильные решения.

Глюки культуры – это закономерные результаты жадного (greed) алгоритма действия эволюции социума. В многошаговой игре с окружающим миром, социум каждый раз выбирает те ходы, которые наиболее выгодны на данном шаге. Примерно так неопытный шахматист старается, при любой оказии, взять какую-нибудь фигуру противника. В этой погоне за материальным перевесом, он не замечает, что его позиция на доске становится безнадежной: фигуры противника захватывают открытые линии и господствуют на доске, а его собственные фигуры оказываются запертыми и совершенно бесполезными.

Аналогично: древние империи в погоне за концентрацией трудового ресурса подвергают подданных таким формам силового контроля, что те понемногу утрачивают продуктивные человеческие качества. Низкое качество правитель компенсирует экстенсивно, путем увеличения количества новых рабов. Население страны превращается в огромное стадо говорящего скота, мотивы труда для которых - только голод и страх перед побоями.

В итоге, когда откуда-нибудь появляется сравнительно небольшая кампания свободных и азартных парней с оружием, защищаться от них некому. Грозная на вид многотысячная армия разбегается от одного блеска клинков, и пришельцы деловито грабят империю.

То же самое происходит, когда в более поздних формациях подданных концентрируют и контролируют с помощью жестких психологических (религиозных, идеологических) приемов. Это уже и есть, собственно, глюкогенез. Заставляя подданных поверить в некую иррациональную, внутренне противоречивую систему контролирующих догм, правители опять-таки получают огромную массу низкокачественного человеческого материала. В итоге, когда приходит чума, люди, вместо того, чтобы предпринимать какие-то разумные шаги, начинают молиться и ждать конца света. Эпидемия косит людей до тех пор, пока вымирающее население не становится слишком разреженным для ее распространения.

В новое время концентрация подданных на массовых индустриальных производствах осуществляется путем изобретения и внедрения дополнительных глюков. Протестантский трудовой фетишизм, коммунистический или национал-социалистический патриотизм, культ социального престижа… Каждый новый жадный глючный ход оборачивается новой социальной катастрофой, из которой выходят, загружая обществу очередной глюк. Гора накопившихся глюков закрывает горизонт, и люди уже не видят окружающей реальности.

В эпоху демократии глючное управление сливается с глючными воззрениями общества в грандиозную и невообразимо бессмысленную кашу информационного шлака.

5. Обреченность. Кумулятивные яды.

Возьмем, например, высказывание: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». (ст.1. Всеобщей декларации прав человека).

Спросите культурного человека, что означают этот набор слов применительно к двум людям: безработному нищему дурачку, живущему в подвале, и высокооплачиваемому специалисту, живущему в комфортабельном доме. Вопрошаемый впадет в ступор. Он привык признавать этот глюк, не интерпретируя его в терминах материальной практики.

Или спросите среднего европейца, в чем основа нравственности? Он ответит: в заповедях. Он уверен, что заповеди содержат универсальные нравственные императивы. Попросите назвать заповеди – он начнет с библейского «не убивай» (Исх. 20:13). Он очень удивится, узнав, что в библии есть также заповедь «убей его» (Втор. 13:9). Человек поднимает оружие, целится и стреляет. Кусочек металла, летящий со сверхзвуковой скоростью, попадает в тело другого человека, причиняя смерть. Кто стрелял, гнусный убийца или герой войны? Заслуживает он тюрьмы или ордена? Чего стоит «священное право на жизнь», если оно исчезает, когда убийство называют «выполнением воинского долга»?

Социальные цели цивилизации заданы этими бессмысленными универсалиями (глюками кульуры). Не имея объективных (не зависящих от названия) ориентиров, цивилизация постоянно превращает средства в цели, а цели - в средства. Так, «духовная» компонента культуры возникает как средство для материальных целей (хозяйственная мифология), но затем, развиваясь в религиозно-идеологические институты, превращается в глючную самоцель. Материальное хозяйство становится средством для обслуживания «идеалов».

Ресурсы вливаются в идеалы, как в бездонную бочку, и когда-то наступает банкротство.

По мере смены социальных формаций, старые идеалы меняются на новые, но глюки, соответствующие старым идеалам, остаются, поскольку они неустранимы средствами самой культуры. Глюки культуры представляют собой кумулятивные информационные яды, попадая в общественный организм, они не выводится, а накапливаются. Некоторое время старые и новые яды, частично нейтрализуя друг друга, позволяют цивилизации существовать, но в итоге они все равно отравят организм насмерть. Все исторически известные цивилизации пали жертвами глюков, накопившихся в их культуре.

6. Техногенность. Неонатуральная экономика.

Может показаться, что любая цивилизация (в т.ч. и наша) обречена на гибель, поскольку она неотделима от своей ядовитой культуры. Но теоретически возможны цивилизации, которые могут избежать культурного отравления. Это - техногенные цивилизации.

Для техногенной цивилизации цель – преобразовать природу в интересах потребителя, понимаемых, как непосредственно осязаемые (материальные) блага. Их доступность и разнообразие определяется уровнем развития технологий материального хозяйства.

Культура в техногенной цивилизации очищается от глюков, возвращаясь к исходному смыслу: возделывание земли (природы) для получения плодов (материальных благ).

Наша цивилизация, пока не является техногенной. Наши сложные изделия состоят из тысяч типовых деталей - продуктов стандартизованных производств, которые, хотя и автоматизированы, но все еще требуют массового человеческого труда. Из-за мировой интеграции каждое хозяйство зависит от всех остальных и от непрерывности товарных потоков. Цивилизация продолжает быть социогенной, она нуждается в концентрации и унификации трудового ресурса и потребительского потенциала, т.е. в стандартизации людей. А раз так – она продолжает поддерживать старые и генерировать новые глюки.

Вот фантастическую цивилизацию нешгаев можно было бы считать техногенной. Там сложные изделия собирались из модулей, выращенных в рамках единичного хозяйства, такая неонатуральная экономика не требовала социальной концентрации и унификации. В этих условиях индивидуальный (семейный) образ жизни не зависит от социальных стандартов – ввиду того, что эти стандарты не нужны неонатуральной экономике.

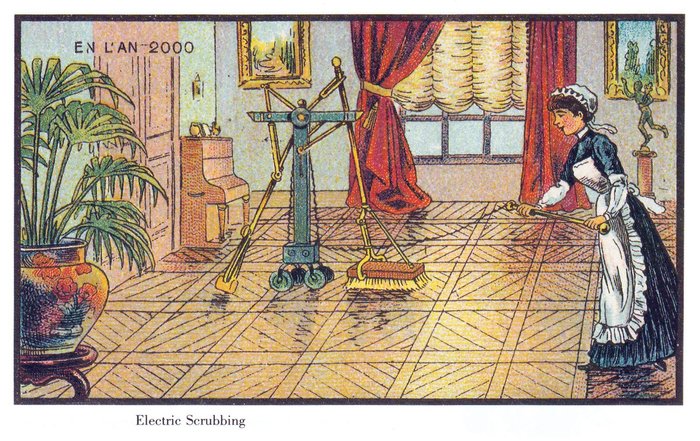

7. Просюмеризм. Локальная роботизация.

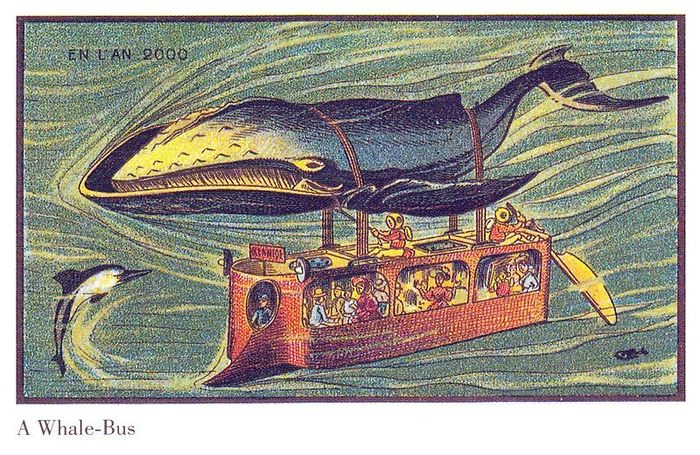

Просюмер (producer + consumer = prosumer) это индивид, производящий в основном то, что сам и потребляет (а потребляющий то, что сам производит). Аналогично определяется просюмерская семья или ассоциация. Архаичный просюмеризм (свободное натуральное хозяйство) существовал в неолите и отчасти сохранялся до начала индустриальной эпохи. В постиндустриальную эпоху, просюмеризм возвращается сначала в развивающуюся опережающими темпами информационную сферу, а по мере локальной роботизации производства, захватывает материальную сферу и становится базовым стилем жизни.

Локальная роботизация – базис неонатуральной экономики и техногенной цивилизации.

Рассмотрим ее на примере информационной сферы, где она уже произошла. В XX веке, чтобы создать художественный фильм, дать рекламу и организовать прокат, необходима была совместная работа нескольких специальных коллективов и наличие нескольких предприятий, в т.ч. студии, типографии и кинотеатра. Сегодня несколько достаточно креативных людей могут все это сделать не выходя из квартиры – с помощью цифровой камеры, персонального компьютера с графическими пакетами и сети интернет. Выпуск газеты, в XX веке также требовавший целой индустрии (редакции, издательства, типографии) сейчас может быть реализован любым человеком или группой в порядке хобби. Из таких газет образовалась блогосфера и стала теснить «традиционные» СМИ.

Просюмерские TV-сети и Wi-Fi зоны локально роботизируют массовую коммуникацию, угрожая вывести эти сферы из под контроля государства и крупных корпораций.

Наконец, развитие интеллектуальных баз данных и баз знаний готово начать локально роботизировать классическую институциональную науку и массовое образование.

Локальная роботизация в материальной сфере – это то же самое в отношении изделий. На «отверточном» уровне она уже наблюдается в построении персональных компьютеров. Просюмер покупает модули и собирает из них изделие под свои личные потребности. Признаки «отверточной» локальной роботизации наблюдаются в просюмерских клубах ретро-автолюбителей. Фан-бум «фольксвагенов-жуков», а затем «трабантов» вызвал серьезное беспокойство бизнеса: если люди будут собирать «на коленке» дешевые и удобные машины, то автостроительные гиганты могут утратить возможность сбыта все более дорогих «модных» моделей и в итоге – элементарно вылететь в трубу.

Появление новых материалов делает возможным модульную технологию любительской сборки семейных домов - своего рода локальная роботизация в сфере строительства.

Надо отдельно упомянуть и локальную роботизацию в сфере энергетики. Микро-ГЭС, ветровые генераторы, солнечные батареи и прочие энергоблоки семейного пользования грозят вскоре потеснить энергетических гигантов в сельской местности и субурбе.

Пока что локальной роботизацией не затронуто производство деталей, материалов и полуфабрикатов. Это уже область применения нанороботов, бум которых специалисты предсказывают, в 3-м десятилетии XXI века. Если их прогнозы верны хоть наполовину, то нанороботизация истребит крупную индустрию надежнее, чем термоядерная бомбежка.

Кстати, слово prosumer на русский перевели, как произтребитель. Тоже кто-то пошутил…

8. Когнитариат. Красный цветок культуроцида.

Когнитариат - это класс людей, обладающих индивидуальным мастерством работы с разнообразными междисциплинарными знаниями практического толка. Это очень важно: мастерство когнитария – не знания в какой-либо конкретной научной или технической области, а знания о самих знаниях, как о предмете деятельности, т.н. «инженерия знаний» (knowledge engineering). Когнитарий может иметь особые предпочтения, но в принципе не ограничен никакой специализацией. Он может заниматься практической деятельностью в любой отрасли. Когнитарному сообществу не требуется разделение труда, свойственное социуму с массовым производством и потреблением. Это, в сочетании с локальной роботизацией, позволяет перейти к неонатуральному хозяйству и просюмеризму.

Оговоримся: «неонатуральное хозяйство», как и «глобальная деревня» (термин Тоффлера для постиндустриального общества) имеют мало отношения к доиндустриальной деревне с натуральным хозяйством и примитивной жизнью в изоляции от окружающего мира. Также и «номадология» (термин Делеза для постмодернистского мировоззрения) имеет мало отношения к древним номадам, кочевавшим по степям со своими стадами.

Ассоциация просюмеров похожа на деревню с натуральным хозяйством не больше, чем огонь - на красный цветок. У зверей из «Книги Джунглей» Киплинга не было адекватного представления об огне (огонь не был похож ни на что из того, с чем они обычно имели дело). У социологии по той же причине нет адекватного представления о посткультуре.

Посткультура - это образование без воспитания, общество без авторитетов, открытость без централизации, кооперация без иерархии, религия без вероучения, право без государства, искусство без идеалов, наука без титулов, изобилие без индустрии.

Перестав нуждаться в концентрации унифицированных людей и их выстраивании в иерархию, общество перестает нуждаться в институциональных приемах, которые все это обеспечивали. Для прогресса технологий нужны знания о свойствах природы (в т.ч. человека и общества), а универсальные идеалы и прочие глюки культуры - не нужны.

Человек в посткультуре рассматривается, как носитель некого комплекса объективных личных свойств и практических умений. Общих критериев социального положения нет. Человек может, благодаря своим личным качествам, занимать особое положение в каком-то микросоциуме, но это очень мало значит для участников другого микросоциума. Нет общепризнанных норм эстетики, морали, успеха, моды, авторитета. Никакую позицию нельзя обосновать общей традицией, идеалами, священными символами – это отменено.

Право пониается, как метод решения прагматичных споров людей и микросоциумов.

Тот пласт культуры, который определялся, как совокупность духовных ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, идеалов и норм – демонтирован.

Посткультура – это отделение технологичных знаний от глючных «духовных» ценностей.

Для фантастической посткультуры нешгаев технологичным было знание о том, где взять семечки, как вырастить из них модули, и как собрать из них утилитарную машину, и как использовать ее в хозяйстве. Для просюмерской посткультуры технологичным является знание о том, как добыть информацию, как вырастить из нее технические приемы, как собрать из них технологию, и как ее использовать для получения материальных благ.

Как видим, разница между двумя техногенными посткультурами только в источнике семечек. Для нешгаев это – контейнер. Для людей – это постнаука. Почему «пост»? А потому, что наука в ее культурном виде тоже заражена глюками. Выражения «храм науки» и «служение истине» содержат глючный духовный концепт, несовместимый с прагматикой. Инженер не служит машине, он создает ее проект. Как бы не завораживали инженера контуры будущего устройства, как бы не помогала эта мечтательность в его работе, он знает: эмоции - психологическое средство, а не цель. Цель инженерной деятельности – проект, по которому можно создать полезное в хозяйстве изделие.

Цель постнауки – создание нешгайских семечек, а не почитание метафизического Суперсемечка (Истины с большой буквы «И», вокруг которой экзальтированные ученые пляшут свои храмовые пляски уже лет 300). Плясали бы на здоровье – инженеры и программисты тоже порой ведут себя в ходе работы почище сибирских шаманов. Но инженер (как и шаман) определяет камлание, как средство для прагматичной цели.

Наука, заразившись общекультурным синдромом подмены целей средствами, пытается предлагать обществу метафизику вместо семечек (так «культурная» религия, в отличие от магии, направленной на хозяйственную цель, объявила целью камлание, как таковое).

Постнаука (наука без титулов) полностью равнодушна к суперсемечкам и определяет себя исключительно, как инженерию базовых знаний. Она свободна от глючных представлений о «высокой цели познания» и «моральном долге ученого». Она не скована мистическими табу, которые, в частности, не позволяют «культурной» науке разрабатывать инженерные методы преобразования человеческой расы для расширения материальных возможностей будущих поколений. Как велик потенциал целенаправленной хомоэволюции (или хомоселекции), можно увидеть на примере живых существ, преобразованных наукой и инженерией для тех или иных хозяйственных целей. Игнорирование наукой этого потенциала не просто утрата возможностей. Это – утрата будущего человеческой расы.

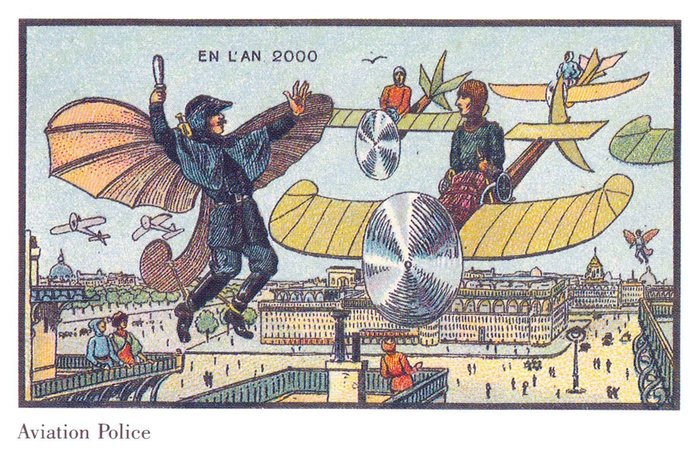

10. Сингулярность. Хомоселекция или хомицид.

Последнее столетие техногенное окружение человека стремительно развивается. Наши устройства уже давно стали сильнее и быстрее нас, а сегодня они уже близки к тому, чтобы в практическом смысле стать умнее нас. В ходе политической и экономической конкуренции, люди вынуждены все чаще поручать компьютерам планирование решений.

Проверять эти планы людям не хватает времени, а скоро не хватит и интеллекта.

По мере приближения технологической сингулярности, придется передать компьютерам принципиальные решения в области развития экономики – от стратегии проектирования и производства до стратегии конкурентной борьбы за рынки сбыта. Динамика инноваций вынудит людей оптимизировать покупки, кредиты, управление личными инвестициями, переквалификацию, смену профессий и мест работы, создание и планирование семьи. Для этого им придется передать свои индивидуальные решения опять-таки, компьютерам. К середине XXI века люди уже не будут решать практически ничего. Как выразился Ежи Лец «автоматизация зайдет так далеко, что люди станут не нужны сами себе».

При очередной оптимизации, глобальная компьютерная сеть обнаружит, что на Земле есть несколько миллиардов устаревших единиц оборудования и ликвидирует их в порядке обычной процедуры оптимизации ресурсов. Человечество тихо перестанет существовать.

Этот сценарий возможен по одной единственной причине: люди, имея колоссальную фору, полученную в ходе биологической эволюции, сначала эту эволюцию остановили, затем обратили ее вспять. Культура стала уничтожать потенциал, создававшийся миллионами лет эфолюции. Стимулируя размножение конформных «культурных» особей и отбраковывая склонных к инициативе и инновациям, цивилизация еще раз получила статистически низкокачественный человеческий материал. Из-за «этического» запрета на хомоселекцию, соперничество сообществ перешло в область селекции (искусственной эволюции) технических средств. Культура «простых неправильных решений» грозит уничтожить очередную человеческую цивилизацию, на этот раз, возможно – последнюю.

Конечно, есть вариант, предлагаемый деятелями традиционной культуры: остановить прогресс и вернуться в «старое доброе прошлое», к лаптям, избе и конной тяге. Это возможно. Правда, 90 процентов населения передохнет от голода и болезней, как это уже происходило при разрушении античной цивилизации. А далекие потомки оставшихся в живых лет этак через тысячу, встанут перед тем же выбором. Эти циклы можно повторять до тех пор, пока очередная глобальная смена климата или шальной астероид не покончит с человечеством, как с одним из неудачных продуктов эволюции. Как с трилобитами, динозаврами, и прочей фауной, ископаемые останки которой можно увидеть в музее.

Альтернатива проста: или человечество вместе с культурой свалится в эволюционную яму, или оно похоронит культуру и перейдет к посткультуре с вертикальным прогрессом. До подхода к технологической сингулярности еще есть немного времени. Современная цивилизация находится вблизи бифуркационной точки. Выбор пока еще за нами.