Ответ evilsnork в «Наша будущая медицина»62

По мотивам коммента #comment_359410366 От @Koroed69,

Скачалъ подрезал, и увы пришлось сделать ответный пост...

А вы знали, что по легенде тамагочи — это инопланетяне?

Они прилетели, чтобы изучать нашу планету, но оказалось, что без защитной оболочки им тут не справиться. Но в ваших силах им помочь! Открывайте игру с тамагочи и сделайте электронного питомца счастливым. Это не так просто, как было в детстве. Если справитесь, получите награду в профиль.

Крутое пике Деревни Дураков...

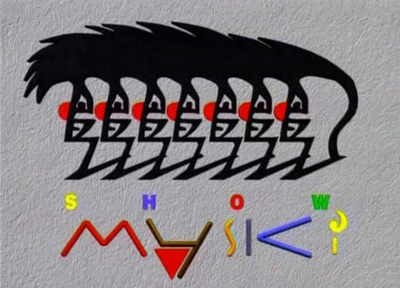

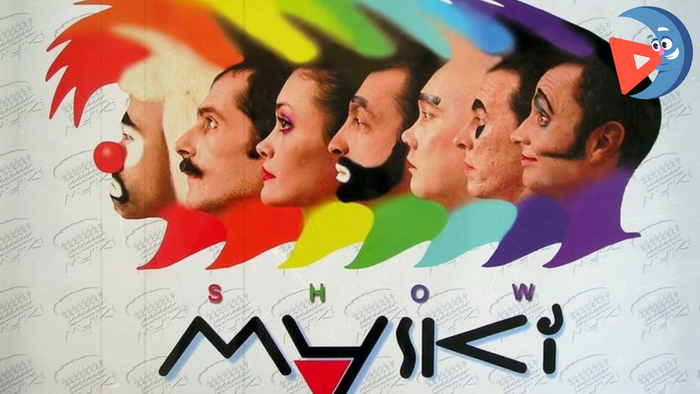

12 октября 1996 года на ОРТ вышел первый выпуск программы «Каламбур» — теперь уже культового шоу, которое стало приметой времени и объектом ностальгии. Программа была сборником нескольких коротких ситкомов, наиболее популярными из которых стали «Деревня дураков» и «Крутое пике». Они создавались и разыгрывались комик-труппой «Каламбур» — Юрием Стыцковским, Алексеем Агопьяном, Татьяной Ивановой, Вадимом Набоковым и Сергеем Гладковым. Программа просуществовала шесть сезонов и закрылась в 2001 году, но до сих пор вдохновляет художников на создание фан-арта.

Представить себе, что нечто подобное снова начнет появляться на ТВ, давно уже невозможно, однако в 1990-х такие проекты редкостью не были и пользовались заслуженной широчайшей популярностью.

В 1990 году друзья-одесситы Юрий Стыцковский и Алексей Агопьян заканчивают Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. Перспективы в городе на Неве у выпускников вырисовывались туманные. Стыцковского, как он позднее говорил, распределили в Театр имени Ленсовета на роль Осла в «Бременских музыкантах». Агопьяну, судя по отсутствию соответствующей информации, не досталось и этого.

Приятели решили идти своим путем: образовали комический дуэт «Сладкая жизнь», вернулись в Одессу и стали работать над авторскими спектаклями. Вместе с парнями на сцене выступала Эвелина Бледанс — тогдашняя дама сердца, а впоследствии первая жена Стыцковского.

Стыцковский вспоминал:

«Наш спектакль, к сожалению, не получил большого зрителя. Спонсорские деньги в какой-то момент закончились, театр перестал существовать <…> В 1992 году нас пригласили сняться в каких-то эпизодах „Маски-шоу“. Мы согласились на это, в общем-то, дуракаваляние. Хотя это мало имело отношения к драматической мысли, что была у меня в голове — к Мейерхольду, к Вахтангову, к Блоку, который меня тогда очень увлекал. Это был такой плебейский юмор. Но я обратил внимание, что это, оказывается, очень востребовано».

В одесской комик-труппе «Маски», которая трудилась над созданием популярного в 1990-е "Маски-шоу", к тому моменту уже сложился свой круг «звезд», в основном из представителей мужского пола: Георгий Делиев, Борис Барский, Владимир «лысый» Комаров и другие. И если Бледанс, удачно потеснив Наталью Бузько, вскоре стала примой «Масок» в узнаваемом образе сексапильной медсестры, то Агопьяну со Стыцковским приходилось довольствоваться ролями второго-третьего плана.

К середине 1990-х желание сказать свое слово на ТВ у «Сладкой жизни» сформировалось и окрепло. Катализатором стало объединение дуэта с комическим трио «Магазин Фу». Его участники, Сергей Гладков, Татьяна Иванова и Вадим Набоков, тоже играли в «Масках», в свободное время выступая отдельно, в придуманных еще в конце 1980-х образах: Мужик, Баба и Морячок — будущий костяк «Деревни дураков».

В 1992 году «дураки» попытались самостоятельно пролезть в телевизор с проектом «Сноу-Шоу» (не путать со «Снежным шоу» Полунина). Посчитав, что клоуны посреди сугробов — это живописно, артисты отправились в Сибирь, в Томскую область, где сняли несколько скетчей, которые в 1993 году попали в эфир канала РТР. Однако успеха этот первый вариант «Деревни дураков» не имел.

«Деревня дураков» — это место, в котором хочется жить. Ведь там никогда не скучно: можно забираться в часы, чтобы стать кукушкой, бороться с домашним насилием, казнив скалку и других «соучастников» из хозяйственной утвари, поменяться телами, устроить демократические выборы — короче, делать всё, что заблагорассудится. Всё, чего не позволяет реальный мир, где «дураки» вынуждены буквально продираться сквозь снежные завалы и другие трудности. Декоративная хата с колодцем, который годится и для ловли рыбы, и для переделки в джакузи, бесконечное лето с бесконечными бутылками самогона и бессмертием — десятки раз Мужичок получил от Бабы сковородой по голове, но всегда оставался цел и невредим — ни дать ни взять Эдем в балаганно-клоунском прочтении.

По словам Вадима Набокова, всё могло сложиться совершенно иначе. За малым делом «дураки» не оказались в Петербурге в качестве постоянных участников программы «Городок»:

«После „Сноу-Шоу“ мы планировали снимать клоунский журнал видеокомиксов. Потом, во время работы в „Аншлаге“, познакомились со Стояновым и Олейниковым. Рассказали об идее журнала. Решили с ними снимать вариант: 3+2. Но о месте съемок (Одесса или Санкт-Петербург) договориться так и не смогли. Потом, их место заняли Юра с Лешей (Стыцковский и Агопьян) и в формате журнала появились разговорные сюжеты. А название Snow-Show так понравилось Вячеславу Полунину, что он „прикарманил“ его себе».

Новому коллективу — новое название. Великолепная пятерка взяла имя «Фул хаус», в честь комбинации в покере, состоящей из двух карт одного достоинства и трех карт другого: три клоуна + два комика. В то же время это была игра слов: на английском следовало писать не full — полный, а fool — дурак. Таким образом, «Фул хаус» = «Дом дураков».

Вскоре общими усилиями был создан сценарий первых двенадцати эпизодов. Стыцковский на правах потенциального ведущего и режиссера программы отправился на поиски инвестиций. Это оказалось непростой задачей: люди слышали, что «у нас там самолет всё время падает, и это смешно», пугались и денег не давали.

Наконец, удалось договориться с харьковской телекомпанией «Приват-ТВ», которая согласилась бесплатно предоставить оборудование для съемок и людей, которые будут его обслуживать. Для всего остального — декорации, костюмы, зарплаты сотрудникам — пришлось взять кредит.

Стыцковский рассказывал:

«Мы пришли к замечательному руководителю „Приват-банка“ Сергею Тигипко. Он сказал, что, конечно, о чем разговор. Мы, конечно, дадим денег, мы очень любим искусство, очень. И как бы намекнул, что, если у нас ничего не получится — ну, он понимает. А у нас получилось, и когда уже вышел „Каламбур“ на ОРТ, после этого сразу пришли к нам из банка и сказали: „Зайдите, пожалуйста, вы там чего-то обещали занести“. Как оказалось, мы подписали документы на кредит под 215% годовых».

Иначе говоря, взяв у банка 10 тысяч долларов, после успеха «Каламбура» пришлось отдавать 40 тысяч. Впрочем, мы забегаем вперед.

Съемки «Фул хауса» начались в Харькове в апреле 1996 года. Помимо «Деревни дураков» и других классических сериалов передача на тот момент включала в себя рубрики «Наш апперитивчик» и «Под звуком „ПИ“».

«Апперитивчик», позднее эволюционировавший в рубрику «Вы написали — мы сыграли», был вводной, «разгоревающей» рубрикой, где разыгрывались скетчи на разные темы. В них могли участвовать как «одноразовые» персонажи, так и постоянные герои шоу. В третьем эпизоде «Апперитивчика» появились Мужик, Баба и Морячок, но такими, какими они могли бы быть в средние века:

«Под звуком „ПИ“» была пародией на ток-шоу, в которой ведущий обсуждал с гостями важные общественные проблемы. При этом ключевое слово замещали звуком «пи», заставляя зрителя думать, что речь идет о чем-то неприличном. В финале выяснялось, что всё гораздо проще и целомудренней.

Смонтировав первые эпизоды «Фул хауса» и подготовив три демонстрационных видеокассеты, из Харькова в Москву отправилась делегация — предлагать шоу крупнейшим российским ТВ-каналам. Сперва зашли на РТР, затем на НТВ. Оба раза предложили оставить кассету, а «мы вам перезвоним».

«Мы пришли на ОРТ, позвонили снизу в редакцию развлекательных программ и сказали, что хотели бы поговорить с их продюсером. Нам принесли пропуск, мы пришли в отдел и говорим: „Мы к продюсеру“ — „К Шумакову?“ — „Ну, типа“.

Нас опять попросили оставить кассету, но мы сказали, что можем только показать. Секретарша обалдела от такой наглости, позвонила продюсеру. Пришел совершенно охреневший Сергей Шумаков. Мы объяснили, что не можем оставить кассету, потому что хотим сходить еще на несколько каналов. Он говорит: „Ладно, у вас пять минут“.

Мы зашли в кабинет, я долго не мог справиться с VHS-видеомагнитофоном, потому что программа была перемотана в самый конец. Мы же ее кому-то показывали, блин, и не перемотали! Шумаков смотрел на нас, постепенно закипая. В конечном счете мы всё перемотали, поставили программу, и он просмотрел два выпуска — это час, вместо „пяти минут“. Сказал: „Вы знаете, а это ничего. Давайте так: вы оставляете кассету“. Мы говорим: „Мы хотели бы ее забрать“. — „Не надо вам ее забирать и кому-то еще показывать. Мы с вами свяжемся“. Где-то через день нам позвонила секретарша и пригласила прийти обсудить вопросы, связанные с производством. Это была победа!»

Перед тем, как взять программу в эфир, ОРТ выдвинуло два требования. Первое — перезаписать «конферанс». В изначальном варианте ведущий шоу был кокетливым эксцентриком с макияжем и неочевидной сексуальной ориентацией. Видимо, даже для «безбашенного» телевидения 1990-х это было чересчур.

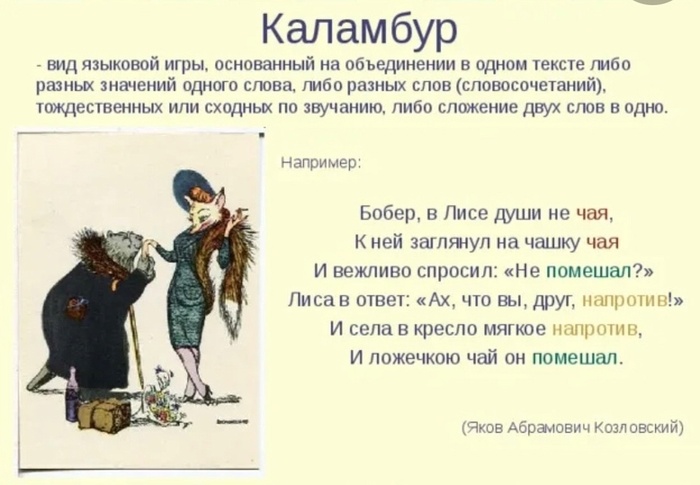

Кроме того, попросили сменить название: нехорошо, мол, если на главном российском канале появится передача с иностранными словами в заголовке. На выдумывание нового имени дали два дня. По воспоминаниям продюсера шоу, Юрия Володарского, «исконно русское» слово «каламбур» искалось в муках:

«Мы двое суток сочиняли название. Придумали около 50–70 вариантов. На следующий день я с этими названиями поехал к Шумакову, чтобы что-то утвердить. И выиграло, конечно, „ломовое“, китчевое такое название: „Программа уй!“ Ну такая, уевая программа, понимаете?»

В тот день, когда всё было готово к подписанию документов, Володарскому позвонил Шумаков и сообщил, что, по мнению Константина Эрнста, «Программа уй!» название «немножечко резковатое, может вызвать непонятное отношение». Прямо сейчас нужно было сочинить что-то другое — иначе, если названия нет, не с кем заключить контракт. Тем временем до оформления бумаг оставалось меньше часа.

«Каламбур какой-то получается», — печально сказал Стыцковский. «Что ты сказал?» — переспросил Володарский. Вскоре договор между ОРТ и комик-группой «Каламбур» был заключен.

«Каламбур» строился на пяти рубриках. Были скетчи — «Вы написали, мы сыграли». На самом деле, истории придумывали сами: среди присланного редко попадались хоть какие-то более-менее симпатичные мысли. Вначале ещё была рубрика «Под звуком «Пи”»: мы пытались сделать пародию на российские ток-шоу того времени. Потом, «Бар “Каламбур»», «Крутое Пике» и «Деревня дураков».

Первые выпуски шоу выходили поздно вечером, около 23:00. Но вскоре на ОРТ стали приходить письма с просьбами показывать шоу пораньше — «наши дети хотят смотреть „Каламбур“ и отказываются ложиться спать вовремя!» В итоге программу начали показывать в районе 11 часов утра. И, по словам Вадима Набокова, не прогадали:

«Между „Смаком“ и „Утренней почтой“ — время на канале было „мертвое“, и нас поставили туда. Вот мы его и раскачали, до невиданных до этого цифр! За что от Эрнста получили респект и уважуху».

«Бар Каламбур» был воплощением именно жанра комикса, с визуальной точки зрения. Сюжетом были анекдоты из бара, какие — не столь важно. Изначально принципиальным было использовать «облачка». До нас никто ничего подобного не делал, и на монтаже приходилось экспериментировать. Создавать эффекты при съёмке на Betacam было очень сложно.

Например, ускорить действие можно было только в два или три раза. Поэтому если мне было нужно, чтобы были понятны действия персонажей, актёры делали всё о-о-о-очень медленно. Потом я это ускорял — и получалось забавно.

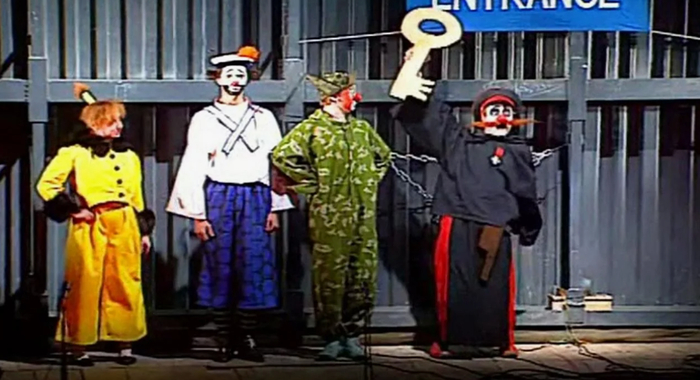

«Крутое пике» было данью уважения «Монти Пайтону» — мне всегда хотелось сделать что-то в их духе. Это была пародия на английский сериал в жанре чёрной комедии. В «Крутом пике» мне нравился вот этот дурашливый юмор и персонажи. Первым возник придурковатый Командор. Отталкиваясь от него, искали таких же придурковатых остальных. Единственной нормальной была стюардесса — она должна была оттенять других героев. Героев «Крутого пике», как и в большинстве рубрик «Каламбура», играет вся пятерка комиков, но не все они узнаются сразу. Понятно, что «изобретательный и находчивый второй пилот Дринкинс» — это Агопьян, а «симпатичная и невозмутимая стюардесса» — Татьяна Иванова. А вот в командоре с необъятными усами и безумным смехом не сразу разглядишь импозантного ведущего шоу Юрия Стыцковского.

Страдающий от нервного тика «обаятельный радист Морзе» — это Вадим Набоков, морячок из «Деревни дураков». А «несравненная мисс Мурпл в роли мисс Бурпл» — Сергей Гладков, он же Мужик, он же рыжий авиадиспетчер, который в начале каждого эпизода «Крутого пике» под тревожную музыку вырывал у себя клок волос.

Первые эпизоды «Крутого пике» снимались в авиатренажере ХАИ — Харьковского авиационного института. Затем в Одессе из частей настоящих самолетов собрали отдельную декорацию. Ее можно рассмотреть поближе во время экскурсии по «Бройлеру-747», которая была записана для издания эпизодов «Крутого пике» на VHS:

Через некоторое время после выхода «Каламбура» в эфир, продюсеру Володарскому сообщили, что ОРТ получило претензию от авиастроительной компании Airbus. Французы были возмущены тем, что в «перебивках» сериала про авиакатастрофу демонстрируется самолет их фирмы и потребовали денежной компенсации: «Ведь наши самолеты никогда не падают!»

Володарский позвонил Стыцковскому. Тот удивился: «А что их не устраивает? Ведь у нас самолет так ни разу и не упал!» Действительно: «Бройлер-747» терпит крушение в течение 325 серий, пока в последнем эпизоде, наконец, не приземляется в аэропорту Лос-Анджелеса:

И все-таки нарушение имело место. Не подумав о том, что кого-то это может не устроить, Стыцковский взял первый попавшийся рекламный ролик и при монтаже накренил Airbus так, чтобы в кадре он летел не прямо, а под углом, вниз. В итоге Володарский составил ответное письмо примерно следующего содержания:

«Наш самолет никогда не падает, что соответствует имиджу Airbus. Кроме того, Airbus появлялся в „Каламбуре“ такое количество раз, что вы нам должны на сегодняшний день 834 тысячи долларов».

Ответ «Airbus» не заставил себя ждать:

«Мы всё понимаем. Мы снимаем наши претензии. Просим вас все-таки заменить Airbus на любой другой бренд. К сожалению, у нас в этом году нет рекламного бюджета для размещения рекламы в вашей программе».

«Каламбуровцам» осталось только убрать кадры с настоящим авиалайнером и добавить вместо них компьютерную графику с самолетом марки «Бройлер». На этом инцидент был исчерпан.

В 1998 году сериал-катастрофу про «Бройлера» в «Каламбуре» на время заменила рубрика «Железный капут» — приключения немецких военных, которых забросили в Африку на «суперсекретном танке», чтобы покорить «непокорных зусулов».

Но в 1999 году «Крутое пике» вернулось. Как ни странно, зрителям полюбилась черная комедия, про которую ее создатели сперва думали, что в эфире она продержится недолго, поскольку большинству такое едва ли придется по вкусу. К счастью, бывают приятные исключения.

«В то время, помню, когда заходил в самолет, ко мне всегда подходила стюардесса и говорила: „Пилоты приглашают вас отпить чаю с ними“. Я заходил к ним, и кто-то вел самолет, а кто-то со мной пил, порой не только чай», — ностальгирует Стыцковский.

«Нам присылали письма, что в „Крутое пике“ играли в детских садиках. С Дальнего Востока писали, что транспортные военные летчики в него играют», — вспоминал Алексей Агопьян.

Тогда же он процитировал свою любимую шутку — короткий диалог с Командором:

Дринкинс: Боже мой, Боже мой! Неужели нам никто не поможет?!

Командор: А зачем? Мы этот самолет сами угробим!

В сентябре 2014 года сургутская газета «Новый город» опубликовала материал с названием «Зачем накуривать осу?» Кто-то в интернете решил пошутить — смонтировал заголовок с пчелкой из «Деревни дураков» «и подписал: «Затем».

С тех пор лупоглазое зубастое насекомое обрело самостоятельную популярность в качестве мема. При этом мало кто знает, что внутри этого персонажа всё время находилась рука одного и того же человека. А именно — Юрия Стыцковского.

«Я в „Деревне дураков“ играл Пчелу. Так как мое место как режиссера было у монитора, нужно было всё делать максимально быстро. Не было возможности переодеваться, накладывать грим. А с Пчелой легко: руку вставил куда надо и пошел играть. Поэтому очень быстро я взял эту роль на себя».

Интересно, что режиссура не мешала Стыцковскому исполнять более сложные костюмные роли в других рубриках. Видимо, съемки «Деревни дураков» требовали особой концентрации и творческой отдачи.

«Когда мы думали над клоунской рубрикой, многие маститые профессионалы говорили, что это провальный вариант. Что „Лицедеи“ много раз пробовали что-то создать на ТВ, но у них не получилось. Потому что клоун может органично существовать только на сцене, в цирке — где есть возможность вовлечь зрителя. А экран — не клоунская история. Тем не менее мы сделали „Деревню дураков“.

Сценарий эпизода умещался в лучшем случае в пяти предложениях. Мы просто записывали историю, которую будем разыгрывать. Всё остальное придумывалось на площадке. Половина того, что было сделано в „Деревне дураков“ — импровизация.

Это было моим самым любимым временем — созидать, когда ты прямо на площадке руководишь персонажами. Они начинали что-то делать, и я тут же предлагал: „А давай еще вот так, а потом вот это“. И ребята — молодцы, всегда бросались на любые попытки придумать, сымпровизировать что-либо».

«Каламбура» не было бы без звуков, которые, гениально дополняли атмосферу. Их придумывал Сергей Гладков, который был ещё и звукорежиссёром. Всё создавали сами — в то время электронных фонотек не было. Выходили на улицу с микрофоном на проводе и начинали шуметь. Каким-то образом звуки из нашей фонотеки утекли в сеть, и теперь их можно услышать в разных проектах. С Каламбуром сотрудничал композитор Эдик Цисельский. До этого он много работал с «Масками» и умел писать эксцентричную музыку.

А если верить Юрию Володарскому, в 1990-е популярность «Каламбура» была сопоставима с эфирами футбольных матчей: доля зрителей достигала 65% от общего числа аудитории. Но всё хорошее рано или поздно проходит. В случае с журналом видеокомиксов вышло скорее рано: шоу могло продолжаться и после 2001 года, но этому помешал целый ряд обстоятельств. Стыцковский сетует:

«В 1999 году, после кризиса, Константин Эрнст решил отказаться от „Каламбура“: у него поменялись приоритеты, и уровень проекта его уже не устраивал. Мы могли перестроиться: поменять его стоимость, качество картинки и т. д. Наш продюсер Юрий Володарский, а не мы, должен был это решать. Но он сказал: „Сейчас там у них проблемы, они не платят деньги, и мы уходим на РТР“. После перехода на другой канал я сразу почувствовал, что с проектом происходит что-то не то. Он застопорился вместо того, чтобы развиваться. Всё списывалось на кризис, отсутствие денег у каналов, но на самом деле, всё было гораздо глубже.

В итоге Юрий Володарский решил, что снятых 135 программ достаточно, чтобы продавать проект и дальше. Люди тогда не воспринимали оригинальность программы, смотрели выпуски даже по второму или третьему разу и получали удовольствие. Если бы продюсер не бросил проект, „Каламбур“ выходил бы и дальше».

Вадим Набоков формулирует короче:

«Лично Эрнст нам гарантировал наше место на канале „пожизненно“ <…> Нас увел на РТР насильно продюсер программы. Вот это, имхо, и сгубило „Каламбур“».

Последний раз комик-группа собиралась вместе на экране в середине нулевых — для рекламы телемагазина «Ле Монти». С тех пор идея перезапустить «Каламбур» возникала неоднократно, но, увы, дальше слов дело не шло.

В 2021 году Стыцковский оценивал вероятность возвращения передачи на экраны как почти нулевую. А если даже и удастся, то ожидания зрителей могут оказаться обманутыми, ведь любимые многими персонажи вслед за актерами, которые их играли, обязаны будут постареть:

«…я считаю, если клоун уже старик, то он и должен играть старика, а не пытаться быть „безвременным“. <…> И в нашем случае герои должны постареть по реальному возрасту. И Баба должна стать бабкой, и Морячок — тоже такой, с бакенбардами, уже даже больше боцман. При этом они должны пытаться делать то, что от них ждут зрители. Насколько это возможно — понятия не имею».

Вдобавок Сергей Гладков, по словам Стыцковского, сейчас серьезно болен. Из-за проблем с суставами «Мужик» передвигается с трудом, используя трость или ходунки. «Командор» предполагает, что «с точки зрения режиссерской придумки, его можно посадить, допустим, в кресло-коляску, и на этом сыграть». Но, конечно, для создания такого рода комедии требуется особенное мужество и желание продемонстрировать публике уже не просто крутое, а экзистенциальное пике.

Увы, Гладков скончался 19 октября 2023 года в Одессе на 61-м году жизни.

В детство нам уже увы не вернуться, но можно максимально его вспоминать пересматривая любимые передачи из детства. Маски-шоу, Городок, Каламбур...

Основано на

Помните своего тамагочи?

Если не помните или у вас его не было, то вы где-то потеряли кусочек сердца… но все можно исправить. С тамагочи можно поиграть прямо сейчас.

15 легендарных телепередач 90-х, которые смотрела вся Россия и СНГ

Помните тот момент, когда папа кричал: "Тише! Сейчас начинается!" — и вся семья мгновенно замирала перед телевизором? Девяностые... Время, когда одна-единственная передача могла остановить жизнь целого дома, а на следующий день о ней говорила вся страна.

1. «Поле чудес» (с 1990 года)

Леонид Якубович, вращающийся барабан и легендарная фраза «Сектор приз на барабане!» — вот что объединяло всю страну по пятницам. Программа появилась еще в советское время, но именно в 90-е стала по-настоящему народной.

Помню... Как мы всей семьей — родители, я и брат — усаживались перед телевизором, наперебой отгадывая слова. Соревнование было нешуточным! А когда в 1991 году появилась детская версия, я мечтал попасть туда и выиграть заветный велосипед или приставку «Денди».

2. «До 16 и старше» (1983-2001)

Программа началась еще в советские годы, но в 90-е переживала расцвет. Сергей Супонев, Ольга Борисова, Дмитрий Дибров разговаривали с подростками о том, что нас действительно волновало — первой любви, отношениях с родителями, выборе профессии.

3. «Угадай мелодию» (с 1995 года)

Валдис Пельш и его знаменитое «Я угадаю эту мелодию с X нот»... Музыкальная викторина стала любимым семейным развлечением. Яркая студия с живым оркестром превращала каждый эфир в настоящий праздник.

У нас дома даже появилась собственная версия — кто быстрее угадает песню по первым аккордам с кассетного магнитофона. Папа был непобедим в советской эстраде, а я лидировал в западных хитах.

4. «Устами младенца» (1992-1996, возрождена в 2013)

Александр Гуревич умел так прокомментировать детские объяснения, что мы покатывались от смеха. Взрослые участники пытались угадать обычные слова по этим милым и неожиданным определениям.

Иногда их логика детей была такой свежей, что заставляла по-новому взглянуть на привычные вещи. Детская мудрость и непредвзятость в действии!

5. «Тема» (1992-2000)

Владислав Листьев придумал то, чего раньше у нас не было — можно было открыто говорить об острых темах. После его смерти программу продолжили другие ведущие, но суть осталась та же.

6. «Зов джунглей» (1993-1999)

Сергей Супонев как ведущий детского шоу был просто находкой — добрый, веселый и правда переживал за каждого ребенка. Команды «хищников» и «травоядных» соревновались в забавных конкурсах.

Субботы (а чуть позже и среды) означали одно — «Зов джунглей»! Я мысленно участвовал то за «хищников», то за «травоядных». Музыкальную заставку до сих пор помню наизусть...

7. «Моя семья» (1996-2003)

Валерий Комиссаров сделал очень смелую вещь — создал ток-шоу о семейных проблемах. Люди приходили в студию и рассказывали о самом личном — о семейных скандалах, изменах, конфликтах поколений.

Мама с подругами всегда смотрели эти выпуски... А я сидел рядом и слушал их комментарии.

8. «Звездный час» (1992-2001)

Еще одно детище Сергея Супонева — интеллектуальная викторина для школьников. Участники получали разноцветные звезды за правильные ответы, а их родители болели из зала не меньше, чем на футболе.

Все мечтали попасть на настоящую передачу... Пройти в финал... Выиграть по-настоящему крутые призы.

9. «Взгляд» (1987-2001)

«Взгляд» (1987-2001)

Хотя передача появилась еще при СССР, в 90-е она показала, каким может быть телевидение. Владислав Листьев, Александр Любимов, Дмитрий Захаров — эти имена изменили наше представление о журналистике.

«Взгляд» говорил о неудобных темах и задавал острые вопросы. Родители замирали у экрана каждую субботу...

10. «Сам себе режиссер» (с 1992 года)

«Сам себе режиссер», Алексей Лысенков (с 1992 года)

Алексей Лысенков придумал кое-что новое — зрители стали присылать смешные домашние видео. Для России это было в новинку!

Передача показывала жизнь обычных людей со всей страны. Когда у нас дома появилась видеокамера, мы с братом пытались заснять что-нибудь эдакое для отправки в программу. Правда, ничего достойного эфира так и не вышло...

11. «L-клуб» (1993-1996)

Леонид Ярмольник придумал интересную игру — знаменитые гости играли в ассоциации, а потом говорили о серьезных культурных темах. Такого умного развлекательного телевидения было мало.

12. «Любовь с первого взгляда» (1991-1999)

Первое российское телевизионное свидание. Три парня и три девушки знакомились в эфире, а потом выбирали друг друга для романтического свидания. Борис Крюк и Алла Волкова создавали в студии легкую романтическую атмосферу.

Всем нравилось смотреть эту программу. Такого формата для своего времени еще не было... Революция в прямом эфире!

13. «Городок» (1993-2012)

Юрий Стоянов и Илья Олейников придумали что-то особенное — короткие скетчи в декорациях маленького городка. Их пародии на известные передачи и фильмы стали классикой нашего юмора.

Фирменные "Дратуте, мыня довут Модест", "Приколы нашего городка" и "Мужыкальная пауза" помнила вся страна. Мы с друзьями все время цитировали самые смешные моменты, и некоторые фразы я до сих пор иногда вспоминаю. Настоящая классика отечественного юмора.

14. «Маски-шоу» (1991-2006)

Георгий Делиев и его команда одесских комиков создали что-то уникальное — смешные скетчи почти без слов, где все решали пластика и мимика актеров в масках.

Когда «Маски» показывали по телевизору, смех стоял по всей квартире. Фраза «Маски едут на задание!» стала дежурной.

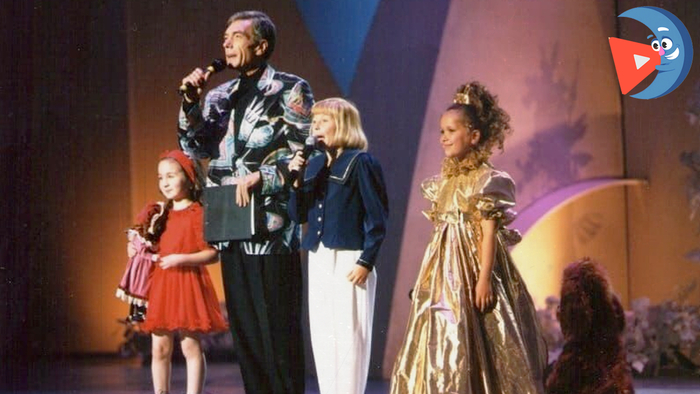

15. «Утренняя звезда» (1991-2002)

«Утренняя звезда» (1991-2002)

Юрий Николаев дал шанс юным талантам со всей страны — многие будущие звезды начинали именно здесь. Юные певцы, музыканты и танцоры приезжали в Москву показать, на что способны.

Каждое воскресное утро мы садились к телевизору смотреть на новые таланты. Я даже пытался разучивать песни участников... Детские мечты о славе — кто их не помнит?

Что было особенного в телевидении тех лет?

Девяностые... Время, когда вся страна смотрела одно и то же. Время общих героев. Время общих воспоминаний. Не было сотни каналов — зато было единство.

Телевизор был центром дома, а любимые передачи — событиями, которые ждали всю неделю. Сейчас, когда у каждого свой контент и персональные рекомендации, такого сплочения уже не встретишь... А жаль.

«Девяностые научили нас ценить простые радости — общий смех у телевизора, предвкушение любимой передачи и ощущение, что вся страна смотрит то же самое, что и ты.»