Как я уже говорил, распад Ливонии становился неизбежным, как и раздел ливонского наследства, явно не мирный. Несмотря на проблемы, создаваемые Ливонией для торговли России, геополитически последней была, пожалуй, выгодна слабая но независимая Ливония. Она была буферной зоной для России, отделяя ее от сильных соседей. Но если бы Ливонию присоединила Литва и примкнувшая к ней Польша (будем называть это образование Польско-Литовское государство), они бы устроили России такую блокаду, что мало бы не показалось, так как эти страны были еще больше заинтересованы в отсталости России и были ее торговыми конкурентами. Так что для России был нехитрый выбор, либо она сама захватывает земли Ливонии, либо это делают соперники.

А соседи уже давно строили планы раздела немощной конфедерации. Еще в 1526 году прусский герцог Альбрехт предложил своему сеньору, королю польскому и литовскому Сигизмунду I разделить Ливонию между Краковым и... Москвой. Сам герцог перед этим "приватизировал" другой рыцарский орден, Тевтонский, будучи перед этим его магистром. Что-то мне это напоминает.

Альбрехт снова поднял этот вопрос в 1552 году перед сыном Сигизмунда, тоже Сигизмундом, но Вторым. Тот поручил герцогу разработать план включения Ливонского ордена в состав Литвы. Россию уже никто звать на раздел не собирался.

Герцог Альбрехт начал выполнять свой план и спровоцировал Орден выступить против Литвы и Пруссии, а затем вынудил принять его договор с Литвой. По этому договору Орден вынуждался на антироссийский союз. Об этом, судя по всему, узнали в Москве, и этот союз стал последней каплей в накопившихся претензиях от России к Ордену.

Еще в 1550 году царские дипломаты выкатили к Ливонии внушительный список претензий. Туда включили и притеснения купцов, и “непущания” специалистов в Россию, и невыплату дани. Царь дал время на исправление политики, но ливонцы требования игнорировали а Москва пока не настаивала.

Но когда пришло время продлить очередное перемирие, в 1554 году, русская дипломатия поставила вопрос ребром. Центральной темой стала так называемая “Юрьевская дань”, плата Ордена русским князьям за захват города Юрьева-Дерпта. Ее не платили уже 210 лет, но постоянно включали в договора. По мнению немцев, упоминания были только знаком уважения к великим князьям, но ни к чему не обязывали

-Вы говорите, я должен вам премию? Но это только иносказательное “спасибо!”

Послы согласились на все требования. И на свободу торговли для русских купцов, и незаключения союза с Литвой, и выплату дани. И... не выполнили ни одного требования.

Дело было не в отсутствии доброй воли руководства Ордена, а в его неспособности принудить субъекты Ливонии выполнить договор. Члены конфедерации думали только о своих эгоистичных интересах. Города отказывались дать свободу торговли русским, а епископ Дерптский отказывался платить дань.

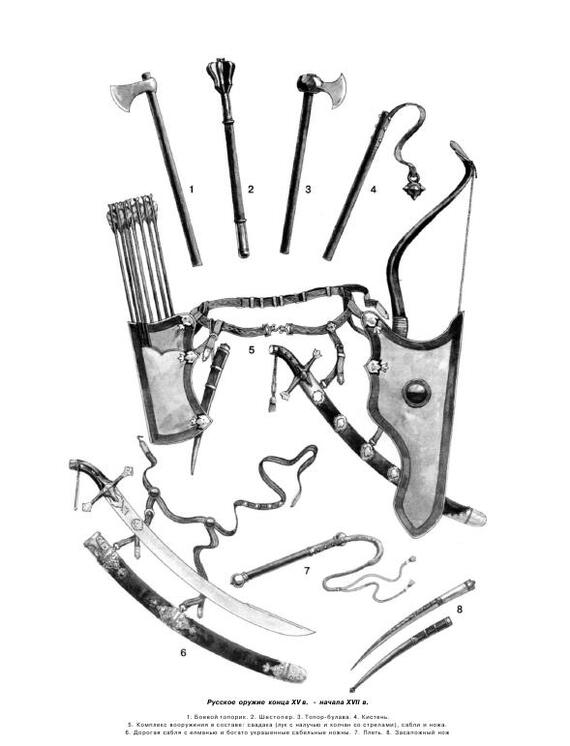

Дань, кстати, была довольно внушительной, около 1600 кг серебра, или более полутора тонн. Можно было экипировать порядка пяти тысяч всадников или вдвое больше пехотинцев, или купить три тысячи мушкетов. Но и ничего сверхъестественного в ней не было, она была вполне по силам ливонцам.

Иван Грозный: Давай лавэ, лавэ, лавэ!

Когда в очередной раз ливонские послы вместо денег привезли обещания, да еще и начали торговаться, Иван, по словам имперского дипломата И. Гофмана, «разгневался на них и в великой ярости стал рвать на себе одежду и сказал обоим посольствам, не считают ли они его за дурака…».

Теперь в ход пошел “Ultima ratio regum”, или “Последний довод королей”. В 17 веке эту фразу будут отливать на пушках и означает она войну.

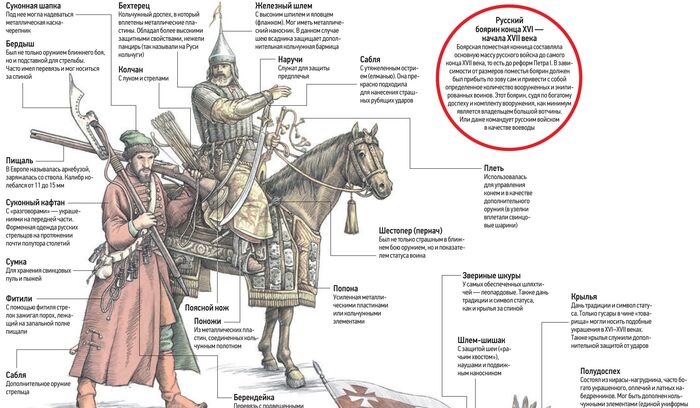

Осенью 1557 года было собрано войско, оцениваемое в 10-15 тысяч человек. Примечательно, что кроме русских детей боярских, оно состояло из казанских татар под предводительством бывшего хана Шах-Али (Шигалея), черемисов (марийцев, и, возможно, чувашей) и даже черкесских князей.

Армия перешла русско-ливонскую границу 22 января 1558 года. Задача перед войском была поставлена городов и селений не брать, а провести карательный рейд, попросту, грабить, жечь, убивать. И за счет этого устрашить Орден и принудить к выполнению условий.

Кстати, все эти грабежи, убийства и поджоги при ведении войны в те времена кажутся современному человеку бессмысленной оргией разрушения, а воины, которые этим занимались, просто отмороженными психопатами. Только вот в тех условиях грабежи и поджоги выполняли функцию бомбардировок нашего времени, то есть подрывали экономику врага. Чем лучше современные бомбежки городов? Наверное тем, что делаются издалека и приносят больше разрушений.

За двухнедельный рейд войско сожгло около 4 тысяч дворов и сел, наибольшему разгрому подверглись земли главного должника, епископа Дерптского. Орден ничего этому противопоставить не смог. “Демонстрация намерений” приостановилась, в Москве ждали просьбы о переговорах, и она последовала 1 марта.

13 марта состоялся ландтаг (собрание представителей). На нем магистр Ордена выступил за ведение войны, чтобы выторговать лучшие условия мира, но депутаты Ордена и городов согласились уплатить дань.

Казалось бы, но. То ли прибалтийская почва так действовала на немцев, то ли их собственная национальная скупость, но переговоры и сбор дани затянулись на пару месяцев. В итоге, когда посольство Ливонии все же прибыло в Москву, царь отказался вести переговоры. Обстановка коренным образом изменилась.

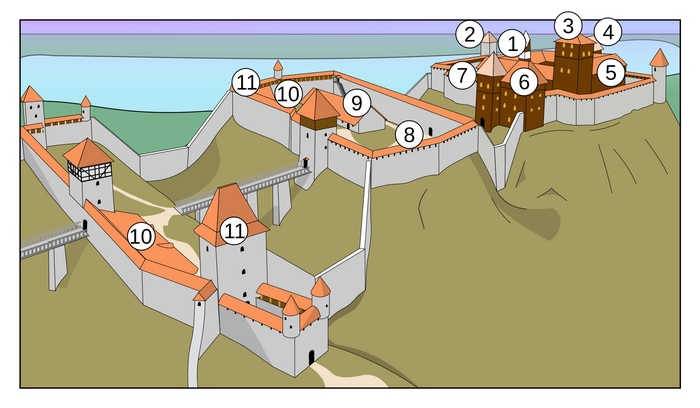

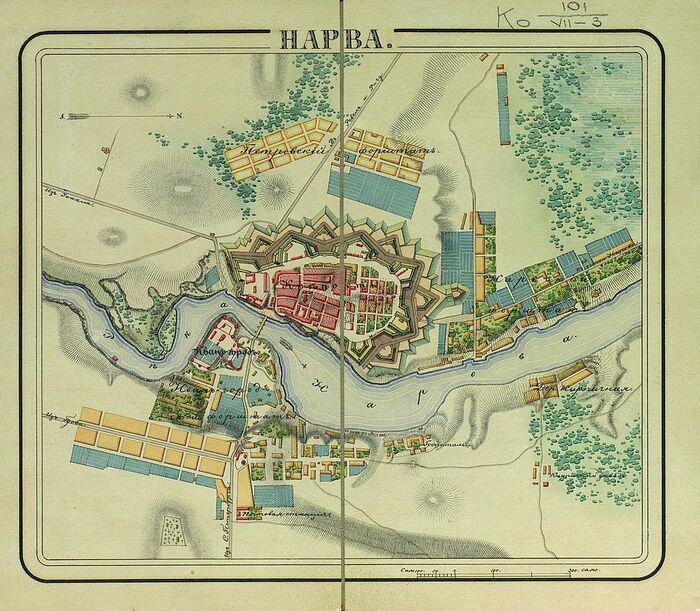

На разных берегах реки Наровы, недобро посматривая друг на друга жерлами пушек, расположились две крепости, Нарва и Ивангород. Нарва была построена датчанами еще в 13 веке и передана Ордену сто лет спустя. Она была форпостом против новгородцев, а затем и Московского государства. В русских документах Нарва часто называлась Ругодивом. Иван III построил Ивангород в 1492 году как форпост же против Ливонии и для контроля судоходства по Нарове. Обе крепости были построены по последнему слову техники своего времени.

Нарва была воротами к Ревелю (ныне Таллину) и Дерпту. Кроме того, она имела большое торговое значение. В 1557 году, сразу после победы над шведами, Иван Грозный приказал известному нам Выродкову построить на Нарове порт. Но безуспешно, иностранные купцы плыли в известную им Нарву, где была и лучшая инфраструктура.

С началом войны крепости неоднократно вступали в перестрелку, благо что находились в пределах пушечного огня. В конце марта нарвитяне нарушили перемирие, обстреляв Ивангород, и получили в ответку такой шквал огня со всех сторон, что стали проситься в подданство России.

Иван Грозный, узнав об этом, отправил на переговоры Данилу Адашева и Алексея Басманова. Первый был братом известного нам А. Адашева, главного советника царя. Басманов был военачальником уже дважды отличившимся, при осаде Казани и крымском походе 1555 года. Он был человеком очень храбрым, талантливым и деятельным и еще не раз появится в последующих постах. Как и его сын, Федор Басманов.

У воевод было до 2,5 тысяч воинов. С такими силами думать о взятии Нарвы было нечего. Они должны были просто проконтролировать переход города в подданство России. И бюргеры были полностью готовы это сделать. Казалось бы, что может пойти не так. Но в последний момент жители Нарвы заявили, что никаких послов к русскому царю не отправляли.

Объяснялось это просто. Нарвитяне узнали, что магистр отправил им военную помощь, и к власти города пришли противники перехода в подданство России. Орденский отряд в 800 человек действительно подошел к городу и расположился в четырех милях.

Басманов и Адашев принялись убеждать горожан более горячо. Город был полностью окружен и блокирован . Часть отряда ливонцев попыталась прорваться в город, привезя припасы, и действительно прорвались, но с тяжелыми потерями и потеряв обоз, так что кроме голодных ртов в крепость они ничего не привезли.

Все же нарвитяне укрепились в своем мнении и даже начали обстрел Ивангорода. Русские ответили из всех орудий, и 11 мая в городе начались пожары. По более поздней религиозной легенде, зловредные горожане-лютеране бросили в огонь православную икону. Из нее, якобы, ударило сильное пламя, которое подожгло город. Ну, может тогда иконы прессовали из термита, кто знает?

Так, или иначе, в городе действительно начались сильные пожары, и защитники принялись их тушить, отвлекшись от обороны. Чем немедленно воспользовались русские, ворвавшись в город. Большая часть горожан немедленно сдалась, а остатки гарнизона и остальные заперлись в замке.

Русские, потушив пожары, принялись обстреливать замок, в том числе нарвскими же орудиями. Через несколько часов замок сдался на условиях свободного пропуска всех желающих из города.

Из ливонского лагеря неподалеку увидели пожар и выслали к городу небольшой отряд. Командующий Кеттлер приказал оставшемуся отряду выдвигаться в сторону Нарвы. Но тут некие рыцари встали против командования и заявили, что московиты явно задумали какую-то хитрость и внезапно атакуют ливонцев, как только они выйдут из города.

-Господин комтур, хочу возразить. Мы в опасности. Мы на войне, и неприятель при первой возможности атакует нас!

-Вы правы, гауптман Анзихьт!

Потом вернулся авангард и заявил, что некий гонец из города сообщил им, что пожары потушены, московиты отступили и все в порядке. А, ну тогда спать, решили рыцари, а наутро беженцы из города сообщили им, что Нарва теперь русская.

Русское правительство и купцы немедленно воспользовались портом Нарвы. Она стала оттягивать на себя восточно-балтийскую торговлю. Например, в 1566 году в Нарву пришло около 100 кораблей, в Ригу в три раза меньше.

Ревельские купцы, лишившиеся важнейшей статьи своих прибылей — дохода от российского транзита, жаловались шведскому королю: «Мы стоим на стенах и со слезами смотрим, как торговые суда идут мимо нашего города к русским в Нарву». Короче говоря, дикие московиты воруют наши деньги, продавая свои товары не нам.

Само взятие города, та легкость, с которой он был захвачен, явно изменило планы правительства Ивана Грозного. Оно перешло от превращения Ливонии в вассальное государство к стратегии ее захвата.

И счастье, казалось, благоволило России.

Забегая вперед,Ливонская война в значительной степени будет проиграна дипломатически. Но в 1558 году обстановка казалась очень благоприятной для России. С Польско-Литовским государством велись переговоры о вечном мире, Швецию Россия недавно разгромила, Дания была традиционно дружественна, со Священной Римской империей (грубо говоря, Германией) велись переговоры по совместной борьбе с Турцией. Даже Крым тогда находился в неблагоприятном положении для войны с Россией. Никто не мог предполагать, какого накала достигнет война за ливонское наследство и сколько она продлится.

А пока Иван Грозный решил ковать железо, не откладывая в долгий ящик. Спешно была создана большая рать и отправлена в Ливонию.

3 июня сравнительно небольшой отряд под командованием Д. Адашева подошел к Нейшлоссу-Сыренску и сходу стал организовывать осаду, а всего через два дня начали обстрел.

Когда к замку подошел еще один отряд, командующий Дирих фон дер Штейнкуле решил, что скоро московиты пойдут на штурм, а там и до смерти ведь убить могут, и сдался. Ливонский хронист позже записал, что московитов было больше 15 тысяч, на деле дай бог 1500.

15 июня русская рать подошла к Нойхаузену-Новогородку. Командующий Нойхаузеном оказался, что называется, человеком старой закалки, и решил обороняться до конца. «Билися немцы добре жестоко и сидели насмерть». И на этот раз артиллерия и военные инженеры сыграли главную роль. Защитники были отброшены к центральной цитадели, а 30 июня сдались. В знак уважения к выжившим рыцарям командующий П. Шуйский выпустил их восвояси. Правда, предварительно всех обобрали.

Взятие Нойхаузена открыло дорогу к Дерпту, чем русские и не замедлили воспользоваться. В лагере же магистра Фюрстенберга царило полное уныние, и при приближении русских войск он начал поспешное отступление. Передовые отряды русских успели потрепать отступающих, и в плен чуть было не был захвачен глава “польской” партии в Ливонии и будущий магистр Кеттлер. Это могло бы сильно изменить следующие события в пользу русских, но не фартануло, как говорится.

8 июля со стены Дерпта епископ мог наблюдать картину, которая наверняка испортила ему пищеварение. Густыми колоннами к городу подступали русские. Прибыв на место они, с четкостью часового механизма, начали производить отработанные ранее осадные действия. Начался обстрел города, в том числе “фойербеллами”, то бишь, зажигательными ядрами.

Через шесть дней положение города стало безнадежным. Магистр, в ответ на просьбы о помощи, отвечал, что “сердечно сожалеет о печальном состоянии города и высоко ценит твердость епископа и (горожан). Но несмотря на его сожаление, он видит, что ему не удастся...оказать сопротивление такому громадному...войску...но впрочем, он будет усердно молиться Богу за них и думать, как бы набрать войска”.

Епископ Герман, человек совсем не воинственный, сделал свой выбор. 18 июля Дерпт сдался. В покинутом жителями городе русские взяли богатейшую добычу. Только в одном доме, в тайнике было обнаружено 80 000 талеров. Это было больше в полтора раза, чем вся требуемая раньше Юрьевская дань. Жадность бюргера сгубила.

Падение Дерпта до основания потрясло конфедерацию. Начался “замкопад”. Крепости и городки падали к ногам русского войска как спелые яблоки. Тем летом их было захвачено или сдано около двадцати. Должностные лица бежали кто куда, горожане и дворянство грызлись и выясняли главный вопрос, кто виноват в случившемся. Фактически вся восточная Ливония была захвачена. И здесь царь совершил первую ошибку.

Если бы для закрепления успеха на территорию Ордена ввели свежие силы, возможно, что сдался бы Ревель - жемчужина северной Ливонии, а оставшаяся территория была бы завоевана гораздо прочнее. Но вместо этого войско, оставив немногочисленные гарнизоны в захваченных городах, потянулось на зимние квартиры. Понять командование можно: люди не имели отдыха уже более полугода, а войско было перегружено добычей.

Под самый занавес летней кампании 1558 года случилось событие, которое показало, что в этой войне все будет очень непросто. Датский король Кристиан III заявил о своих претензиях на северо-западную Ливонию с Ревелем и владения эзельского епископа.

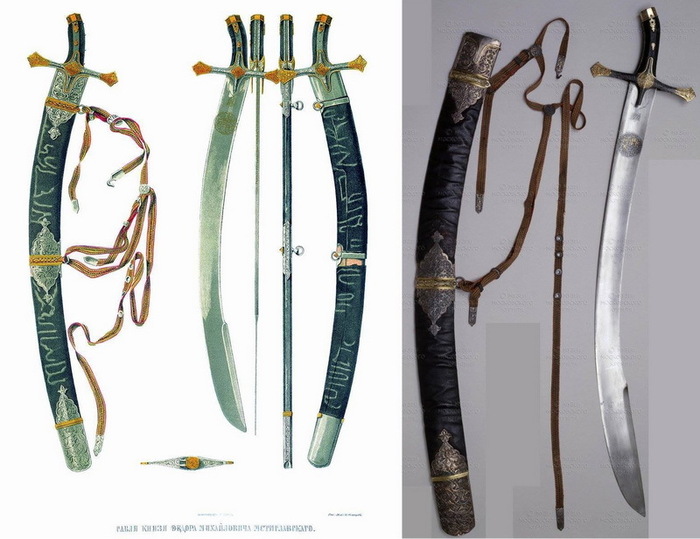

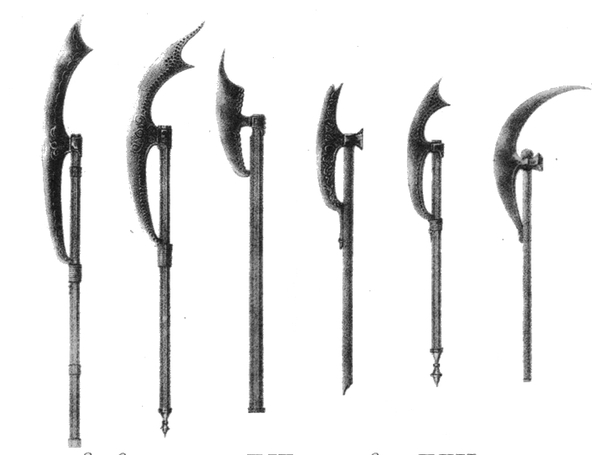

По сравнительной легкости взятия замков и крепостей, а также образу действия во время осады, видно, что заслуга этого лежит на артиллерии. Пушки и огнестрельное оружие появляются на Руси еще в конце 14 века, но долго отстают в развитии. В конце 15 века, в связи с укрепившимися связями с Западной Европой, оружейное производство испытывает мощный толчок.

В 1479 году Иваном III был основан Пушечный двор, производивший и пушки, и ручное огнестрельное оружие. Тогда их не разделяли, называя все “огненный бой”, а само оружие “пищалями”. Пищаль от слова ”пищать”, означало дудку, трубку. В первой четверти количество “пищальников”, то есть и пушкарей, и стрелков резко увеличивается. В 1506 году артиллерия выделилась в отдельный род войск, в 1508 году впервые упоминается “посошная рать”, наемный персонал для обслуживания артиллерии и военно-инженерных работ.

В 1520-х начинается разделение на ручное оружие и пушки. Артиллерия тогда называлась “наряд”, и она делится на Большой, Средний и Малый наряды, по калибру.

В 1530-е в России начинается использование “гуляй-городков”. Это европейский вагенбург, изобретение гуситов. Несколько телег ставилось в круг, или полукруг, прикрывалось щитами с амбразурами, из которых велся ружейный и пушечный огонь. Этакая крепость на колесах.

Настоящая революция в артиллерийском деле произошла к середине 16 века, то есть началу самостоятельного правления Грозного. Русские пушки стали ничем не хуже западноевропейских. Их отливали не только иностранные, но и русские специалисты.

Пушки отливали из меди и бронзы. Это был лучший материал, так как из чугуна отливать еще не умели, а до стальных пушек было как до Луны пешком. Железные делали из сварных полос, с понятными последствиями, так что они были и небольшими и некачественными. Литые орудия, по моде того времени, обязательно украшались разными орнаментами и изображениями. Им давали звучные названия, например, “Три Аспида”, “Инрог (Единорог)”, “Лев”, и т.д.

Ядра в это время делали и железными, и каменными. Вторые, конечно, были хуже, но дешевле.

Пушки делились на “проломные” и “верховые”. Проломные, как нетрудно догадаться, пробивали стены. Верховые служили для бомбардировки города навесом. Для таких делали и “огненные ядра”, то есть бомбы, начиненные зажигательным составом. Еще стреляли калеными ядрами. Ядро калили в жаровне докрасна, затем быстро заряжали и выстреливали. Такое ядро, застряв в деревянном здании, неминуемо его поджигало.

Очень долго из пушек стреляли те же люди, что их и отливали. Но к 1540-м эти профессии стали разделяться.

Пушкарям платили деньги, хлеб и одежду. Часто профессия была наследственной. При поступлении на службу пушкари принимали присягу «с государевой службы не сбежать ни в Крым, ни в Литву, ни в Наган, ни в немцы, ни в которые государства не отъехать, ни красть, ни разбивать, ни зернию (кости) не играть, ни корчмы, ни блядни (но коммент) не держать, и с воры не знатца, ни над государевою казною хитрости ни в чем не учинить».

Магистр Фюрстенберг воспользовался паузой и стал готовиться к дальнейшей войне. Из ганзейских городов стали везти порох и оружие, а также наемников. На не захваченной русскими территории проходила мобилизация. Магистр рассчитывал на то, что русские гарнизоны немногочисленны, а в городах присутствует “пятая колонна”, которая ударит русским в спину.

Увы, русская разведка прохлопала подготовку ливонцев. Вместо того, чтобы готовиться ко второму раунду, царь Иван вызвал в Москву воевод получать награды и праздновать победу.

1 октября 1558 года Кеттлер, помощник магистра, с 3,5 тысячами воинов подошел к Рингену, небольшому замку на подступах к Дерпту. Русский гарнизон составлял полторы сотни человек во главе с Русином Игнатьевым. Русин запросил помощи и приготовился обороняться.

Игнатьев спутал все карты ливонцам. Хоть замок был хлипеньким, а русских мало, но нужна была осадная артиллерия, которая запаздывала. А время уходило.

Начальник гарнизона Дерпта, князь Курлятев, получив от рингеского головы предупреждение, сам стал готовиться к обороне. Он отправил донесение в Москву и приступил к репрессиям против невинных горожан искоренению пятой колонны. Всех дерптских бюргеров до окончания осадного положения выслали в Псков. Ливонский хронист прибавляет, что 21 горожанину отрубили пальцы, а потом и головы. Затем Курлятев стал готовиться к обороне.

В Москве удивились действиям ливонцев как чиновники снегопаду, но выслали подмогу. Беда была в том, что ливонцев сильно недооценили, соответственно силы были высланы недостаточные. Против орденских войск, насчитывавших около 10 тысяч, действовала “лехкая” рать в три раза меньше. Русину Игнатьеву и его людям оставалось надеяться только на чудо. Увы, чуда не произошло.

Подтянув осадную артиллерию, немцы начали обстрел замка. Первый штурм Игнатьевым был героически отбит, но защитники потерпели большие потери. Главное, заканчивался порох. 29 октября замок был взят. Участь русских была печальной. Часть немцы немедленно повесили, а часть отправили к магистру, и большинство из них умерло от голода в тюрьме.

Но в скором времени они были отомщены.

@InnPalych @AgentS спасибо за донаты!@koleosa1973, мое почтение!

История внешней политики России:В 5т.Т.1.Конец XV–XVII век

Кагарлицкий Б. Периферийная империя. Циклы русской истории

Курбатов О. Русское войско 15-16 веков

Лобин А. Артиллерия Ивана Грозного

Милов Л. История России. Т.1

Пенской В.В. Ливонская война 1558–1561 гг.