Забытый бой "Авроры". Часть 4. Окончание

Начало: Забытый бой «Авроры».Часть 1. (сильно длиннопост)

Продолжение: Забытый бой «Авроры».Часть 2

Продолжение: Забытый бой "Авроры". Часть 3

После боя

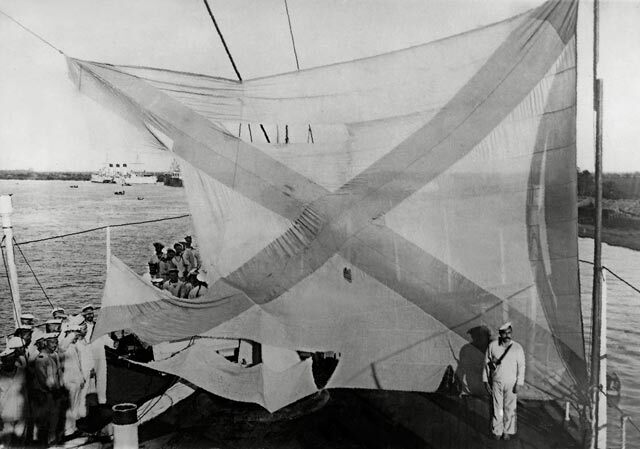

Утром, где то к северу от Цусимы умирали или спускали флаг броненосцы – и вырывался с боем "Изумруд". Вторая тихоокеанская эскадра, по недомыслию распавшаяся ночью, окончательно прекратила существовать. Крейсера же приняли решение пробиваться в Шанхай. Под утро еле живого Небольсина унесли в лазарет. На борт «Авроры» поднялся сам Энквист, принявший командование кораблём, на грот-мачте которого развивался Андреевский флаг. Там где мог находится только штандарт императора или флаг командующего флотом – от фок-мачты почти ничего не осталось.

За весь бой «Аврора» выпустила во врага 303 152-мм и 1282 76-мм снаряда - и приняла 18 прямых попаданий, сотни попаданий осколков и кусков горящей шимозы. Самая большая из пробоин была в 3 с лишним метра в поперечнике - это был след от разрыва 203-мм снаряда. Все трубы были изрешечены, Все шлюпки кроме одного вельбота - разбиты в обгорелую щепу. Почти все 75-мм орудия были повреждены, 5 75-мм и 1 152-мм - совершенно разбиты. Корабль был изранен – но принятые перед боем решения Егорьева сильно снизили потери. Хотя корабль был в гуще боя и был весь покрыт мелкими и крупными пробоинами, единственным погибшим офицером был Егорьев. Кроме него в бою погибло всего 14 матросов. Еще 8 офицеров и 74 матроса были тяжело ранены. До 3 часов пополудни экипаж выбрасывал за борт стреляные гильзы, обломки, осколки, как мог долатывал пробоины, отмывал обгоревшие и залитые кровью надстройки и палубы. Около 4 часов погибших матросов похоронили по морскому обычаю, тело же капитана решили похоронить на берегу. Из досок соорудили временный флагшток на месте фок-мачты и перенесли флаг туда. После чего израненный отряд пополз искать нейтральный порт. Через пару дней стало ясно, что сохранить тело Егорьева не удастся, и его пришлось похоронить в море. Через 8 дней крейсера встретили американские корабли – и были сопровождены на американскую базу в Маниле.

Американцы разрешили русским кораблям пополнить запасы и отремонтироваться – но на своих условиях: корабли могли либо покинуть порт в течении суток, без шансов доползти до домоа в связи с повреждениями и нехваткой угля, либо остаться в порту, под данную американским властям подписку об неучастии в военных действиях, до их окончания. В знак этого корабли должны были сдать замки орудий в американский арсенал. В те годы была обычная практика, называвшаяся интернированием: нахождение в порту нейтральной страны кораблей воюющей стороны, без подобных ограничений, делало порт легитимной целей для другой воюющей стороны – и американцам совсем не улыбалось драться с японцами из-за русских крейсеров. Вопрос решился телеграммой из Петербурга – лично Николай II разрешил кораблям остаться на условиях американцев до исправления повреждений. Корабли разоружились, американцы разместили раненых в госпиталях, помогли с ремонтами и дали уголь. Однако даже на стоянке над кораблями вился не спущенный в бою русский Андреевский флаг. Но для Авроры и других кораблей отряда Энквиста война окончилась.

Возвращение домой

Корабли починились, экипажи отдохнули, офицеры составили отчеты и написали солидный том доклада «Каким быть флоту?» где указали на все выявленные недостатки кораблей, организации службы, связи и снабжения и оценили возможности развития кораблестроения с учетом всех выявленных недостатков. 23 августа был подписан Портсмутский мир. Капитан Небольсин отправили с американским судном в Вашингтон, где ему предстояла занять должность морского атташе в США. В сентябре на «Аврору» прибыл новый капитан – В.Л. Барщ. 15 октября русские корабли покинули Манилу и отправились домой, на Балтику – и в феврале эскадра из интернированных американских портах кораблей, остатках I и II тихоокеанских эскадр достигла Либавы – своего порта приписки, русского порта на Балтике, из которого 458 дней назад «Аврора» начала свой поход.

Экипаж, состоявший в основном из призывников и мобилизованных был демобилизован и поехал по домам. Выживших встречали без помпы. Оскара Адольфовича Энквиста, которого винили в том, что он потерял свои броненосцы и не смог их защитить, разумеется даже не наградили и должности не дали. Еще около года он числился в морском учреждении в Гатчине, а потом был уволен со службы, правда с повышением до вице-адмирала. Он вышел на пенсию, жил в Гатчине, потом в Кронштадте. Он пользовался уважением моряков и офицеров. В 1912 он умер и был похоронен в Кронштадте.

Судьба капитана Небольсина сложилась по другому. Он показал себя компетентным офицером. Несколько лет он служил морским атташе в США. В 1909 он был направлен в учебную часть на Балтике, где командовал отрядом канонерских лодок, передавая морякам свой ценный опыт – и уроки, которые он получил от своего наставника Егорьева. В 1911 он получил под команду новейший линейный корабль «Император Павел I»: на опытного капитана была возложена обязанность освоить корабль, равных которому в России не строили, помочь довести его системы и обучить команду. В 1914 получил под команду целую бригаду устаревших линейных кораблей, провел их испытания и начал учить команду воевать на них. Он был столь же предан Родине и морскому делу, сколь Егорьев – и хотя русские эскадренные броненосцы и дредноуты отчаянно уступали иностранным – делал всё, чтобы корабли сражались как подобает. И хотя его отряд никак не показал себя в I Мировую – его вины в том не было. В марте же героя, уже получившего звание контр-адмирала не стало: он был убит распропагандированным революционным матросом во время матросских волнений, через день после отречения Николая II – и был похоронен в Гельсингфорсе, ныне - Хельсинки.

Что же до бесталанного Рожественского – он попал под суд за сдачу японцам эскадры, однако, вопреки казалось бы всему, он был оправдан. Его даже повысили – до начальника Главного Морского Штаба, что вызвало бурю общественного негодования. Так что начальником штаба он оставался недолго, всего пару месяцев, после чего оставил службу, всеми кроме царя и его приближенных, презираемый и ненавидимый. Он жил затворником, не выходя из своей квартиры, и умер презираемым и ненавистным морякам и большинством населения, в 1909 году.

Так что же снится крейсеру "Аврора" на его вечной стоянке, когда утро встает над Невой? Кто знает... Кто-то верит что революция, кто-то верит что открытое море. Быть может ему снятся курсанты, из которых "Аврора" воспитала новых, настоящих моряков. А может её всё еще тревожат свист японских снарядов, разрывы вокруг, шипящие мимо торпеды и свой безумный танец между снарядов и торпед, чтобы спасти экипаж. Но я надеюсь что его сон - другой: Что он входит в бухту, в которой бьют приветственным салютом "Рождество Христово", на юте которой стоит Ушаков и "Императрица Мария", на борту которой стоит Нахимов. Рядом маленький бриг "Меркурий", на юте которого стоит молодцеватый Казарский. Аврора режет волны входя в эту дивную мирную бухту - и за штурвалом ее стоит Егорьев, а справа от него - Небольсин. Рядом бежит "Олег" с Энквистом отдающим на мостике честь и "Варяг", за штурвалом которого стоит Руднев. Впереди у них - "Петропавловск" с которого кораблям и морякам по отечески улыбается Макаров. Они становятся рядом - и дают новый залп в честь входящего в порт голубого корабля - "Ташкента", на мостике которого, приветственно подняв руку стоит Ерошенко. Встретившись на берегу адмиралы и моряки веселятся до утра: хоть они и из разных эпох, но у моряков всегда найдется тема для беседы и весёлые истории из разных эпох. А корабли, стоящие у причалов шепчутся о чём-то своём. Но о чём шепчутся корабли - людям знать не дано.... По крайней мере мне хочется в это верить...

Забытый бой "Авроры". Часть 3

Начало: Забытый бой «Авроры».Часть 1. (сильно длиннопост)

Продолжение: Забытый бой «Авроры».Часть 2

Начало конца: ночное сражение

Русская эскадра, понимая, что бой проигран изо всех сил пыталась продвигаться к Владивостоку, но тихоходные транспорты и круглые броненосцы береговой - "Поповки", медленные устаревшие, и потерявшие часть скорости, глубоко сидящие в воде, поврежденные корабли не давали исправным набрать ход и рвануться на прорыв. Командовал ли кто-то эскадрой в этот момент? Сложно сказать. Рожественский был слишком потрясен и дважды легко ранен и находился на миноносце "Буйный", снявшем его и его офицеров с гибнущего "Суворова". Второй в линии командования, адмирал фон Фелькерзам, умер за несколько дней до сражения - но никто не доложил об этом адмиралу Небогатову, третьему по старшинству адмиралу эскадры. Броненосец Фелькерзама "Ослябя" погиб еще днем, но часть моряков спаслась, она находилась на других кораблях - и есть ли среди них Фелькерзам не знал никто. А собственной решимости поднять сигнал командующего эскадрой у Небогатова просто не было. Решительный Энквист бы уже придумал что-то и взял риск на себя. Но он был ниже по должности, чем Небогатов, совершенное не подходивший на должность командира броненосного отряда, зато хорошо расшаркивался ножкой на паркете, услужливо кланялся начальству, отлично проводил смотры и рассчитывал выйти на пенсию уважаемым и заслуженным человеком - и вдруг случилась война... Так что эскадра просто плелась в направлении Владивостока, выполняя последние, отданные еще перед боем приказы.

И даже когда эскадру нагнал миноносец и передал Небогатову распоряжения Рожественского: принять командование на себя и продолжать следовать во Владивосток - тот не нашел лучшего решения, чем медленно ползти на север всей эскадрой, то ли надеясь, что японцы удовлетворятся уже учиненным разгромом, то ли просто механически, просто не зная что делать. И эскадра ползла на север, без шанса на ее выживание в завтрашнем бою.

Колонна крейсеров ползла рядом с колонной из изрубленных, местами – все еще горящих, броненосцев. Миноносцы были обнаружены наблюдателями своевременно, еще в сумерках, и

Небогатов, приказал флагману, броненосцу "Император Николай I" уходить круто влево, туда где, казалось бы, миноносцев нет - но не удосужился передать приказ на другие уцелевшие корабли. Неповоротливые "поповки" тащившиеся за ним попробовали повторить совершенный внезапно, без предупреждения и непонятный капитанам, маневр - в итоге строй броненосцев рассыпался и беспорядочно метнулся вслед за флагманом в сторону где не было миноносцев – но не было и крейсеров, способных прикрыть их. Броненосцы не дали никаких сигналов крейсерам, а просто растворились в ночи. Со временем колонна броненосцев восстановилось – но их бывшее беспорядочным отступление было ошибочно истолковано Энквистом как распад эскадры, как признак паники, в который каждый корабль будет действовать по принципу «Спасайся кто может». Сигнал об атаке минономцев не был замечен вахтенными, ситуация была истолкована неправильно, и всё что оставалось делать русскому адмиралу – дать крейсерам сигнал «Следуй за мной», чтобы не допустить паники в вверенном ему отряде. После обсуждения ситуации с капитаном «Олега» Добронравовым ситуация была истолкована еще более неправильно – но на основе имевшейся информации вполне адекватно – им казалось, что эскадра прекратила существование как организованная сила – об этом говорило отсутствие сигнала «Следовать за нами» на уходящих броненосцах и их непонятное поведение. Поиск в ночи рассеявшихся броненосцев не представлялся возможным. Прорыв во Владивосток – тоже. Поэтому было принято решение уходить на юго-запад на полной скорости, вырываться прочь с поля боя, затеряться в море, и, вновь попытаться прорваться во Владивосток когда японцы немного успокоятся.

Крейсера дали 18-узловой ход и помчались прочь, оставив за кормой транспорты, спасти которые уже не было никакой возможности. Еще до этого где-то в море потерялись крейсера «Алмаз» и «Изумруд» , не заметившие в ночи сигнала "Следуй за мной".

Капитан "Алмаза" Иван Иванович Чагин, потомственный дворянин и карьерист, однако, был на удивление хорошим моряком, дело знал - и принял решение пробиваться во Владивосток самостоятельно, полагаясь на скорость и незаметность. Крейсер был жестоко побит, не мог дать полный 19-узловой ход, но, как не удивительно, ему это удалось. Крейсер и впрямь смог раствориться в ночи, ускользнуть от японских наблюдателей и пробраться к Владивостоку. Кроме него это удалось лишь паре особо везучих миноносцев и транспорту "Анадырь". "Изумруд" же сумел заметить остатки эскадры и воссоединиться с ней. Небольшой бронепалубный крейсер, вооруженный только 8 120-мм орудиями, всю ночь помогал броненосцам наскоки эсминцев - и как мог сражался на следующей день. А когда остатки эскадры взяли в кольцо японские броненосцы - его капитан, Василий Николаевич фон Ферзен, кстати - один из будущих капитанов "Авроры", будущих адмиралов и в целом моряк отличный, не подчинился приказу о сдаче, отданному Рожественским. Корабль вырвался из кольца. И он почти достиг Владивостока, если бы многодневный недосып, страх и боевая усталость не подкосила штурмана и самого Ферзена. Штурманская ошибка привела к тому, что корабль проскочил мимо Владивостока, после чего сел на камни в заливе Владимира. Будучи уверенным, что японцы его преследуют и уже на хвосте Ферзен приказал взорвать севший на мель побитый крейсер, дабы он не достался врагу. В итоге он попал под суд, но расследование показало, что в условиях недостаточности информации оно было оправданным - в силу чего он был оправдан.

Судьба же транспортов была разной. Кто-то добрался до своих портов, кто-то был затоплен экипажем, кто-то зашел в нейтральные порты и остался там. Транспорт "Анадырь", везший на борту весь запас угля эскадры вообще своим ходом вернулся на Балтику.

Крейсера же, потерявшие броненосцы продолжали свой бег. К отряду Энквиста прибились "Светлана" и "Жемчуг". Но колонна кораблей таяла. Вскоре от неё отбился не способный дать более 9 узлов хода, тяжело поврежденный, «Дмитрий Донской», который будет пробиваться во Владивосток, но оказавшись в окружении быстрых кораблей, гибнущий под огнем, он не сдастся врагу, а откроет кингстоны и пойдет на дно с гордо поднятым Андреевским флагом и сигналом «Гибну, но не сдаюсь». За ним отстал «Мономах», которого окружат и добьют миноносцы – и тот не спуская флаг уйдет на дно. Позже затерялась тяжело поврежденная «Светлана», черпавшая воду пробоинами у ватерлинии – вскоре ее найдут японские крейсера и добьют – и гордый корабль тоже уйдет на дно, не спустив флаг, ведя неравный бой.

Оставшиеся под началом Энквиста «Олег», «Аврора», и прибившиеся к ним «Жемчуг», погасили все огни, чтобы оставаться незамеченными и раз за разом пытались повернуть на север, к Владивостоку но натыкались на миноносцы и вступали с ними в бой, отбивая ночные торпедные атаки. Раз за разом крейсера уворачивались от пущенных в них торпед. Мимо «Авроры» и «Олега» за несколько часов прошло 17 торпед, каждая из которых несла смерть кораблю К полуночи Энквисту стало понятно, что на север не пробиться - и он принял решение уходить на юг. К двум ночи крейсера оторвались от миноносцев и убавив ход начали пытаться хоть как-то залатать повреждения – откачать воду, заколотить мелкие пробоины деревянными пробками с ветошью, крупные – деревянными щитами с пробковыми матрасами. Раненые, все еще остававшиеся на постах начали спускаться вниз, в лазарет, который вскоре оказался заполнен страдающими людьми. Бой для остатков отряда Энквиста был закончен.

Забытый бой «Авроры».Часть 2

"Аврора" встретила Цусимское сражение в составе отряда крейсеров. Согласно плану боя их задачей было охранять транспорты, по недомыслию Рожественского продолжившиеся тащиться с эскадрой, замедлять ее ход и сковывать маневр даже после того, как были замечены японские корабли. Это же решение исключило возможность крейсеров как-то активно участвовать в бою. Им отводилась роль защиты транспортов и броненосцев от набегов крейсеров и миноносцев – и всё. Под командованием Энквиста оказались два допотопных крейсера – «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах», медленные и слабо вооруженные, по сути – броненосные фрегаты, записанные в крейсера, а так же два относительно современных, быстроходных, бронепалубных крейсера – «Аврора» и «Олег».

Бой «Авроры» начался около часу дня 14 мая 1905 года. Японский крейсер «Идзуми», тоже бронепалубный, но оснащенный тяжелыми 203-мм орудиями, обошел колонну крейсеров с тыла и открыл огонь по идущему в ее хвосте броненосному (тяжелому), но безнадежно устаревшему крейсеру «Владимир Мономах». На помощь «Мономаху» были брошены крейсера «Аврора» и «Олег», флагман Энквиста, которые плотным, хотя и не слишком точным, огнем отогнали японца.

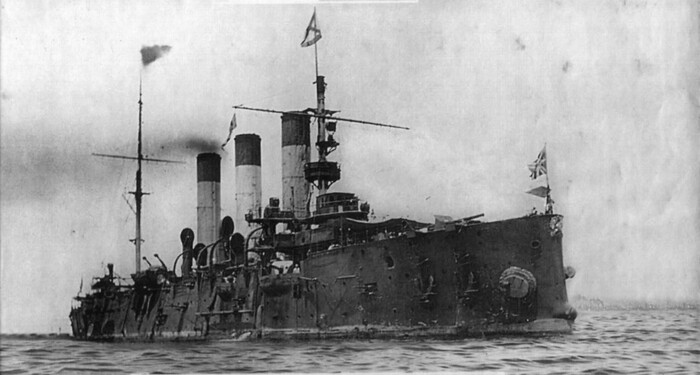

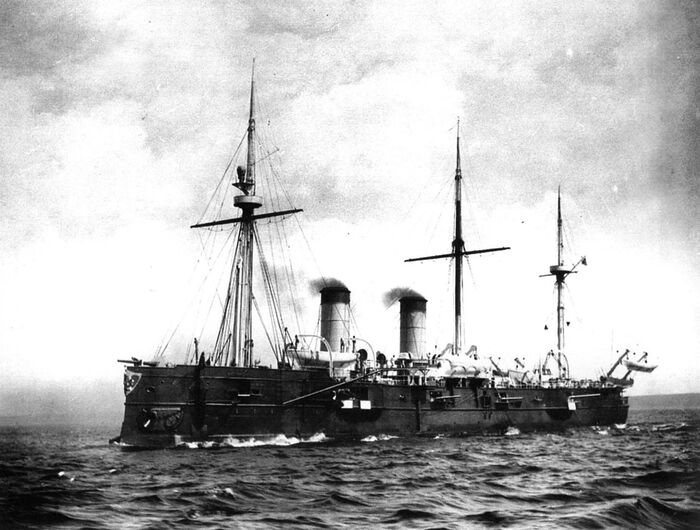

"Владимир Мономах" - старый крейсер, первым в отряде Энквиста попавший под японский огонь. Позже он закроет собой поврежденную "Аврору".

Около трех часов дня на крейсерский отряд Энквиста обрушились целых 8 японских крейсеров и завязали бой. Энквист приказал «Авроре» следовать за «Олегом» и попытался отвлечь японцев. Набрав 18-узловый ход корабли метались между японцами и русскими кораблями, не давая им атаковать транспорты и тихоходные старые крейсера, которые стали бы изничтожены – или сковали бы маневр «Авроры» и «Олега» - и потому оставленные прикрывать транспорты в бою. Это было рискованным шагом – но Энквист, понимая что у старых кораблей нет и шанса решился положиться на скорость и маневренность новых крейсеров.

Так начался неравный бой: 29,5 тысяч тонн японской стали, 4 260-мм, 4 203-мм, 28 152-мм, 32 120-мм и 48 76-мм японских орудий против 13,7 тысяч тонн стали русской, 20 152-мм и 36 75-мм орудий Русского флота. Этот бой был сравним разве что с отчаянным боем «Варяга» - у Чемульпо новейшему «Варягу», превосходившему силой «Олега» и «Аврору» и утлому, но вооруженному 203-мм орудиями «Корейцу» противостояли 6 крейсеров, здесь же вражеских крейсеров было по 4 на сражающийся русский крейсер. Правда здесь крейсера не были скованны прикрытием утлого тихохода – транспорты и старые корабли пропустили вперед – и не скованные их малым ходом капитаны выжали из крейсеров всю скорость и маневренность, что дало им шансы на выживание.

Решение Энквиста было единственно верным – взятие в бой старинных тихоходов: «Мономаха» и «Донского» превратило бы крейсерский отряд в неповоротливый и уязвимый строй, пусть и способный огрызаться, но очень уязвимый. Энквист сделал ставку на мобильность современных кораблей – и не проиграл. Крейсера оказались достаточно верткими, чтобы уклоняться от японского огня и уверенно отвечать.

«Олег» и «Аврора» получала удар за ударом и уверено отвечали врагу огнем. Капитаны знали что делать - корабли уклонялись, меняли расстояние до противника и держались. Удар следовал за ударом – осколки пробили корпус у ватерлинии, другой снаряд уничтожил одно из 75-мм орудий, убив или ранив весь расчёт, 120-мм снаряд ударил в верхушку фок-мачты. Но ее обломки никого не задели, повиснув на повешенных над палубой сетях. Флаг "Авроры" был сбит, но его вновь подняли. В последующем бою флаг сбивала еще несколько раз – но экипаж упорно поднимал его на обрубке мачты вновь и вновь. Тяжелый 152-мм снаряд ударил в боевую рубку, заволокя обзор дымом. Его осколки убили или ранили весь расчет носовой 152-мм пушки – однако пожаров не было. План Егорьева сработал. Тяжелый 203-мм снаряд вырвал солидный клок борта и разбил 2 76-мм орудия. Кусок шимозы вызвал пожар в погребе 75-мм снарядов, который был быстро потушен. Еще один неразорвавшийся снаряд вражеский был выброшен моряками за борт. Усилиями капитана и экипажа корабль был спасён – и снова работал как часы, защищаясь и отвечая огнем на огонь врага. К «Олегу» и «Авроре» подошел на помощь «Жемчуг», очень слабый крейсер, почти без брони и 152-мм орудий, лишь 8 120-мм пушками и почти не способный уравновесить баланс сил – но способный хотя бы отвлечь на себя огонь.

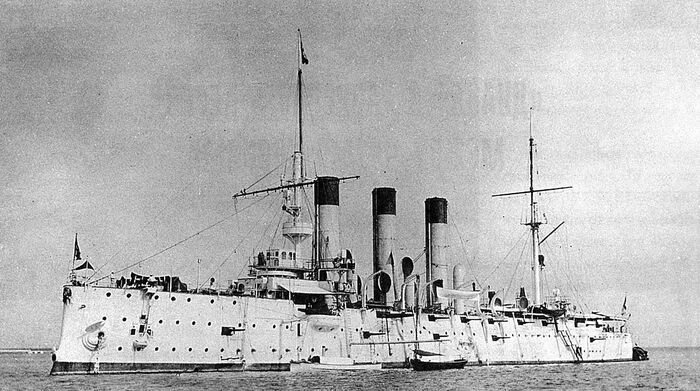

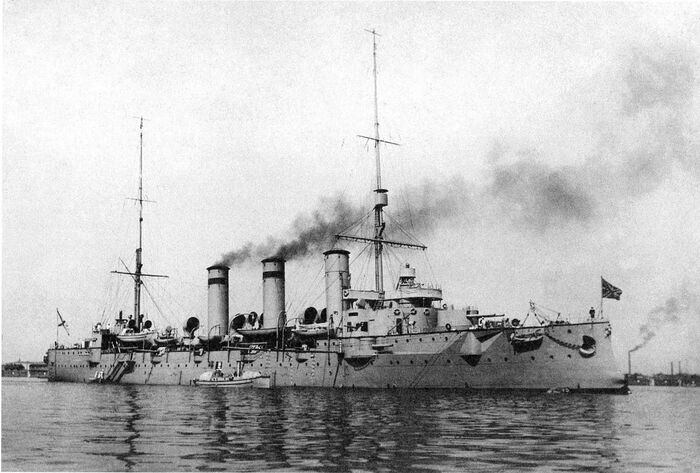

Крейсер "Жемчуг" из состава 1-го броненосного отряда, и оказавшийся бесполезным в колонне эскадренных броненосцев даже в качестве посыльного корабля.

Корабли маневрировали, сходились и расходились и продолжали вести бой. К 3 часамдня японцы смогли выставить крейсера под перекрестный огонь. Снаряды рвались всё чаще и чаще. В «Аврору» ударили еще 2 152-мм снаряда, разбившие 2 152-мм орудия, начался пожар. Старший помощник Аркадий Константинович Небольсин возглавил тушение пожара – но осколки разорвавшегося рядом снаряда пробили его голову в двух местах, пробили ногу в колене и руку, тяжелые ожоги. Его, тяжело раненного, унесли в лазарет. Пожар потушили – но вслед за этим еще один снаряд попал в трап. Его осколки и обломки через смотровые щели попали в боевую рубку. Рикошеты, высекая искры, понеслись по командному пункту. Почти все, кто был в рубке, были ранены, сам же капитан Егорьев был ранен смертельно. Корабль потерял управление, но находившиеся рядом старые крейсера «Владимир Мономах» и «Дмитрий Донской» вышли вперед и закрыли поврежденную «Аврору» от вражеского огня корпусами. И вскоре посеченный осколками рулевой встал за штурвал, а еле стоящий на ногах, израненный старший штурман крейсера Прохоров принял командование – и крейсер вырвался из под перекрестного огня.

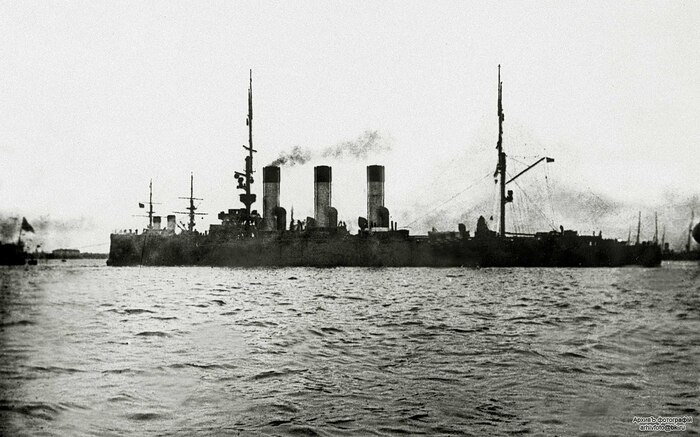

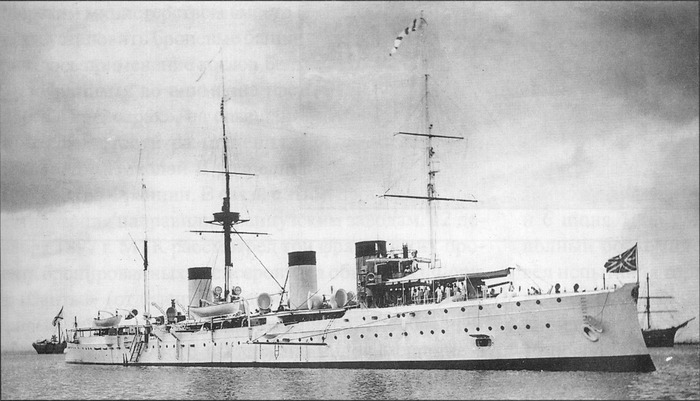

А.К. Небольсин. Он пережил Цусимское сражение и дослужился до контр-адмирала и командовал 2-й бригадой линейных кораблей в 1-ю Мировую Войну

Крейсера бились упорно и отважно, но к сожалению – не умело и не эффективно. Боевая подготовка в эскадре была поставлено плохо, учебных стрельб было недостаточно, да и стрельба по малоподвижным мишеням, медленно плывущим за буксиром, это не то же самое, что и огонь мечущегося как заяц крейсера по таким же маневренным целям. Проблем добавляло то, что качество поставленных снарядов было отвратительным, многие снаряды попав в японский корабль не взрывались – и стрельба походила на стрельбу допотопными ядрами. Но вины погибшего Егорьева в этом не было - командовавший эскадрой Рожественский почти не выделил времени и боеприпасов на подготовку и пары-тройки учебных стрельб, проведенных при подготовке к походу и в ходе него, было явно недостаточно для того, чтобы превратить новичков в опытных наводчиков и командиров орудий.

Однако результативные попадания все же случались – два японских крейсера всё же были повреждены.

Бой продолжался. В три часа пополудни с «Олега» заметили выкатывающийся из строя, подожженный непрерывным огнем японских кораблей, флагманский броненосец «Суворов». Над морем поднялся туман и Энквист решил использовать время для помощи флагману. Он оставил тихоходные старые крейсера у транспортов и повел их было на помощь «Суворову», но видя, что тот быстро теряет ход – приказал вернуться к транспортам и поднять сигнал сбора. К ним поспешили крейсера «Светлана», «Алмаз» и «Изумруд». Но и к преследовавшим «Олег», «Аврору» и «Жемчуг» японцам подошла помощь - еще 4 бронепалубных крейсера. И неравный бой продолжился. 6 крейсеров, 2 из которых были очень слабыми, а 2 – поврежденными в прошлом бою бились против 12. Японцы снова получили превосходство в огневой мощи и не дали уравнять численность. Бой продолжился. "Аврора" вновь получала удар за ударом – и отвечала врагу огнем. Японцам удалось пристреляться, - и вскоре крейсер поразили два 203-мм снаряда. Осколки разорвавшегося рядом с крейсером снаряда крупного калибра изрешетили нос корабля, перебили цепь якоря. Вода хлынувшие в пробоины затопила отсек носового торпедного аппарата. Еще один 203-мм снаряд прошил крейсер почти насквозь, от борта до борта и разорвался внутри его носовй части, оставив огромную пробоину. Корабль получил крен – слишком уж много пробоин было рядом с ватерлинией. Чтобы выправить крен пришлось затопить угольные ямы левого борта.

Около четыре часов с «Авроры» снова, в шестой уже раз, сорвало флаг. От фок- (передней) мачты ничего не осталось – и изорванный и многократно пробитый осколками, опаленный, флаг подняли уже на грот- (задней) мачте. По правилам на этой мачте было ожно поднимать только императорский штандарт или флаг командующего флотом – но моряки не могли себе позволить не показать флаг неприятелю. Тали и такелаж были перебиты – и матросы закрепили его на уцелевших обрывках.

Русская эскадра терпела поражение – и всё что оставалась крейсерам – выстроиться в медленно ползущий строй, включающий современные и старые корабли, закрыть транспорты корпусами и прикрывать фланг колонны броненосцев от возможных артиллерийских и торпедных атак японских крейсеров. Крейсера, отбиваясь, ползли вслед за гибнущей эскадрой сперва на запад, потом – на восток. К японцам подошло новое подкрепление –и уже почти 20 крейсеров противостояли 8 русским. В какой-то момент нашим крейсерам повезло – побитая, горящая, но плюющаяся огнем колонна броненосцев прошла между ними японцами. Ее орудия отогнали японские крейсера и дали крейсерам передышку – но через 15 минут Энквист вновь приказал крейсерам снова встать между броненосцами и транспортами- и бьющими по ним начиненными шимозой снарядами и торпедными аппаратами японцев. Прочь убрел с сильным креном японский крейсер «Кассаги», флагман одного из 4-х японских отрядов крейсеров - русским морякам всё же удалось если не потопить, то тяжело повредить один из японских крейсеров - попадание русского 152-мм снаряда ниже ватерлинии привело к затоплению угольной ямы и одного из котельных отделений. За ним ушел еще один крейсер - "Читосе" – спасать экипаж, если «Кассаги» не дотянет до порта.

На мостик вернулся раненный старший помощник – капитан 2 ранга Небольсин. Обожженный, в повязках, с головой обмотанной окровавленными бинтами и рукой на перевязи, принявший слоновую дозу морфия, чтобы хоть как-то держаться на ногах он оставался спокойным и бесстрашным, вдохновляя экипаж. Крейсера совершали невозможное, спасая транспорты и броненосцы от врага. Неравный бой продолжался.

Корабль же получал вновь попадания – и всё так же отвечал японцам огнем. Задняя кормовая батарея получила попадание 152-мм снаряда – осколки убили несколько матросов и ранили большую часть расчёта. Эскадра продолжала терпеть поражение – за кормой остался пылающий остов броненосца «Князь Суворов», выкатился из строя кренящийся и охваченный огнем броненосец «Александр III». Часть японских крейсеров засыпала шимозой не только крейсера, но и броненосцы – в перелёт над русскими крейсерами. Вот снаряд с японского броненосца пробил броню «Бородино» и взорвался в погребе со снарядами, после чего корабль перевернулся и затонул. Остался за кормой, переделанный из транспорта, не бронированный вспомогательный крейсер «Урал», пытавшийся прятаться за полноценными крейсерами, но всё же получил свою порцию ударов. Злосчастный корабль получил удар снаряда ниже ватерлинии, другой снаряд разбил рулевой привод. Перед тем как крейсер перешел на управление машинами он успел столкнуться с "Жемчугом", помяв тому корму и лопасти одного из винтов. Вскоре отстающий "Урал" получил еще один удар ниже ватерлинии - и его капитан приказал экипажу спасаться и открыть кингстоны.

Погибли два транспорта из 12. «Олег», после множества попаданий снарядов и крупных осколков напоминал решето, но медленно полз вперед, за ним в таком же состоянии следовала «Аврора» и остальные корабли, оказавшиеся под командованием»Экнвиста» Дневной бой завершался, темнело – но пожары подсвечивали русские корабли и адмирал Того, командовавший японской эскарой, послал в бой миноносцы.

В дневном бою русские крейсера совершили, казалось бы, невозможное. – за долгие часы неравного боя они не только выжили, потеряв лишь большой, почти безоружный и почти бесполезный «Урал», но и смогли прикрыть транспорты от избиения и броненосцы от атак врага. Однако наступала ночь перед развязкой. Японские броненосцы и крейсера отошли – но на остатки русской эскадры обрушился злой рой из 41 миноносца, готовых всадить торпеды в борта русских кораблей. Приближался конце сражения.

Продолжение следует ...