Орлан-белохвост замечен в Керженском заповеднике

Во время выполнения контрольно-надзорных мероприятий на реке Керженец госинспекторы Керженского заповедника встретили орлана-белохвоста.

Орлан-белохвост – крупная птица, длина тела 85-99 см, размах крыльев 2 метра и более. Питается преимущественно рыбой. Это редкий, вероятно, гнездящийся в заповеднике вид. Занесён в Красную книгу Российской Федерации.

Нижегородская область. Видео: Н.Г. Терменев, Фото: А.П. Левашкин. Источник

На велосипеде по Керженцу

Кажется, на днях, я внесла разнообразие в стиль своих покатушек. Почти любая моя вылазка с велом - это была упорка либо по километражу (без подготовки наматывала больше в 2-3 раза задуманного), либо из-за погоды (слишком жарко, холодно, сыро), колена (что, похоже, переросло в хроническое), или каких-то других внешних обстоятельств (ДОРОГА ИЗ ПЕСКОВ, НАПРИМЕР, видео про эту эпическую катку тут).

В этот же раз был выбран такой маршрут, который просто не позволил проехаться суетливо, гонясь за цифрами на трекинге.

8:00 утра - мы с ребятами собираемся на вокзале в ожидании электрички. Предстоит 1.5 часа добираться до точки старта.

9:05 - отправляемся, как говорится, в добрый путь.

10:30 - пребываем на станцию Озеро (Семёновский городской округ) и выпрыгиваем с велами на низкую платформу. Выезжаем небольшой колонной в 7 человек разведывать местность.

С самого начала пути мы попадаем в небольшую колоритную деревеньку, окруженную лесом из старой русской сказки. Солнце живописно проливается через деревья, а птицы умиротворяюще поют вокруг. Если остановиться на минуту, можно услышать как дышит природа. Крайне не хочется разговаривать и создавать посторонний шум. Всё, что в этот момент можно сделать - замедлиться.

Проехав чуть глубже в лес, мы увидели картину еще красочнее - разлив реки Керженец...

Вот видео с этой поездкой, а ниже я делюсь с вами фотоотчетом:)

Подписывайтесь и ставьте лайки ;)

***

Продолжение поста «История туризма в городе Бор Нижегородской области: поиски Керженского монастыря»1

Со временем крест, который в большой паводок подмывало водой, был перенесён лесниками ближе к опушке сосновых посадок, на более высокое место

Памятный крест «Керженский монастырь» в 2007 году, через 10 лет после установки. Фото: Анчиков А.П. 2007 год

Однако, на этом исследования Керженского монастыря не закончились. Анчиков Александр Павлович, главный специалист Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области, со своими воспитанниками совершил несколько целевых туристско-краеведческих походов по Керженцу с целью попытаться воссоздать историю Керженского единоверческого монастыря и проследить его развитие.

В работе «Памятные места и судьбы людей р. Керженец. По страницам очерка В.Г. Короленко « В пустынных местах». 117 лет спустя», описывающей поиски, Анчиков А. и Мелихов Д. так описывают процесс своих изысканий. «Следующим объектом исследования должен был стать Керженский единоверческий монастырь, где писатель заночевал. Проблема заключалась в том, что его постигла судьба многих монастырей России, и он исчез в конце 20-х годов ХХ века – был закрыт, а строения его были использованы по другому назначению. На картах советского периода топографического обозначения монастыря не найти. Феофанов А.П подсказал, как найти то место, где когда-то стоял монастырь – после 10-го поворота от р. Шумлевая, впадающей в Керженец, выйти на правый берег и идти цепью с полкилометра, прочёсывая лес. Мы так и сделали. Через 20 минут после выхода на берег и прочёсывания местности раздался крик одного из участников похода – учащегося 8 класса Овчинникова Антона, наткнувшегося на трёхметровый деревянный крест, с вырезанной надписью «Керженский монастырь». Крест стоит в 100 метрах от берега и, проплывая по Керженцу, заметить его невозможно – он надёжно укрыт лесом. Как потом мы выяснили, памятный крест был установлен известным краеведом, учителем школы п. Большое Пикино Борского района Нижегородской области Коршаком Сергеем Николаевичем. Произошло это весной 1997 года, когда Коршак С.Н был руководителем краеведческой экспедиции школьников, целью которой было уточнение местонахождения монастыря. После обеда начались дальнейшие поиски. Нашли заслонку от печи, лежавшей во мху, детали передаточных механизмов. В 170 метрах на северо-восток от креста наткнулись на фундамент церкви, заросший травой. В фундаменте торчал держатель колокола, рядом фрагмент металлической решётки. На расстоянии 200 метров на северо-запад от фундамента церкви наткнулись на остатки монастырского кладбища. Из многочисленных захоронений осталось лишь женское захоронение датированное 1911 годом. Сделали зарисовку плана местности. Всё порушено и заросло травой, мхом».

Нужно отметить, что место где располагался монастырь видимо обладает повышенной энергетикой – во всяком случае Бог его хранит. Это видно из событий лета 2011 года

Последствия урагана на Керженце. Фото: Анчиков А. П. 2011 год

По реке Керженец вблизи места расположения монастыря в 2011 году прошел ураган. Его разрушительные последствия видны на фото. Однако, памятный крест «Керженский монастырь», находящийся всего в 40 метрах от полосы разрушений, он не затронул, как не затронул и само место монастырской застройки.

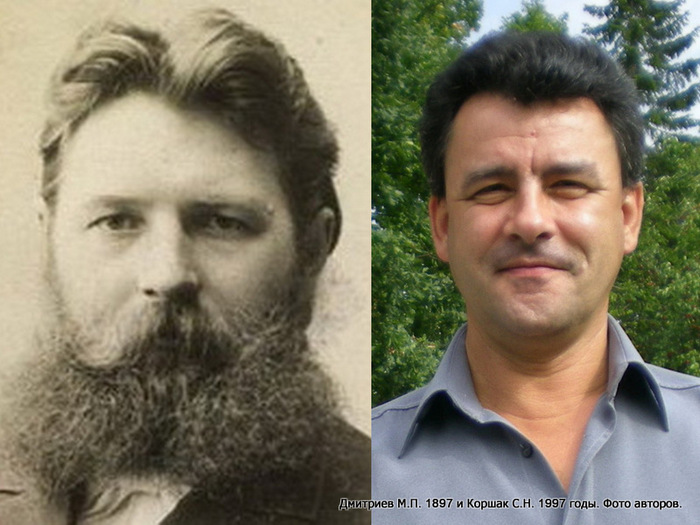

Авторы

Авторы основных фотографий и материалов, использованных в статье:

Дмитриев Максим Петрович (21 августа 1858 - 1948) — русский фотограф XIX - XX веков, основоположник жанра публицистической фотожурналистики, член Русского фотографического общества. В статье использованы фото известного тематического цикла М.П.Дмитриева о старообрядцах Керженских лесов.

Коршак Сергей Николаевич - историк, краевед, турист, автор ряда публикаций краеведческой тематики, опубликованных в период 1990 - 2014 годов. Участник «Записок краеведов» 2006, 2008, 2010 годов (больше выпусков не было), «Аввакумовских чтений» 2011, 2014 годов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор статьи выражает огромную благодарность и признательность следующим лицам оказавшим неоценимую помощь в организации экспедиции по поискам Керженецкого монастыря:

Анчиков Александр Павлович - главный специалист Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области: за предоставленные материалы.

Белякова Марина Михайловна – директор Института рукописной и старопечатной книги Нижегородского Поволжья: за помощь в составлении план-задания экспедиции.

Горев Михаил Фёдорович - местный егерь: за указание конкретных ориентиров для поиска Керженецкого Благовещенского единоверческого монастыря.

Дёминова Галина Алексеевна - заведующая читальным залом ГУ ЦАНО: за фотографии местности, строений и церквей обители, которые любезно были предоставлены архивом при её помощи.

Зобов Вячеслав Викторович – директор Центра детского и юношеского туризма г. Бор: за организацию туристической составляющей экспедиции.

Серебровский Александр Вениаминович - турист и видеограф города Бор: за предоставленные фото.

Болашенко С. - историк, ферроэквинолог, исследователь узкоколейных железных дорог: за предоставленные фото.

Ушенин Анатолий – местный уроженец, воин-интернационалист: за предоставление начальной информации о существовании монастыря на Керженце.

ПРИЛОЖЕНИЯ: МАТЕРИАЛЫ О КЕРЖЕНЕЦКОМ МОНАСТЫРЕ

Анчиков А., Мелихов Д. "Памятные места и судьбы людей р. Керженец. По страницам очерка В.Г. Короленко «В пустынных местах». 117 лет спустя." - Нижний Новгород: 2007.

Короленко В. Г. "В пустынных местах. (Из поездки по Ветлуге и Керженцу).// Короленко В. Г. Собрание сочинений в 5 тт. Т. 3." – М.: Молодая гвардия, 1960.

Коршак С.Н. "В поисках исчезнувшего монастыря.//Борская правда. 30 сентября 1997 года № 148 (11875)".

Коршак С.Н. "На чужом месте (православие и старообрядчество на Керженце).// «Журнал 831». 1998. № 2".

Коршак С.Н. "Керженецкий монастырь.// Борская правда. 18 августа 1998 года".

Источник: http://www.turizmvnn.ru/article/poiski-kerzhenskogo-monastyrya/#:~:text=Коршак%20Сергей%20Николаевич%20-%20историк%2C,«Аввакумовских%20чтений»%202011%2C%202014%20годов

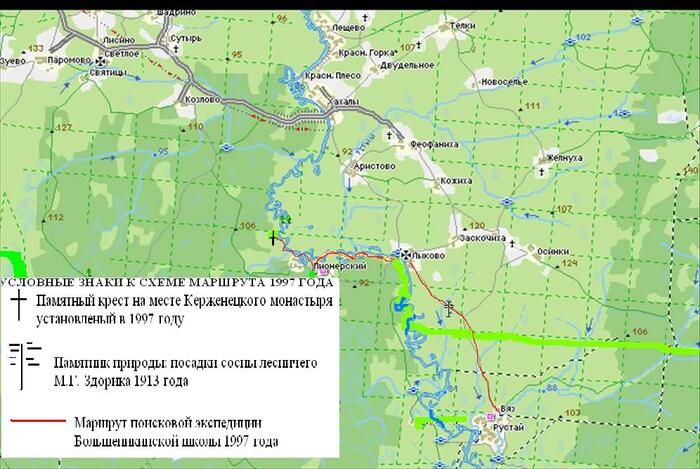

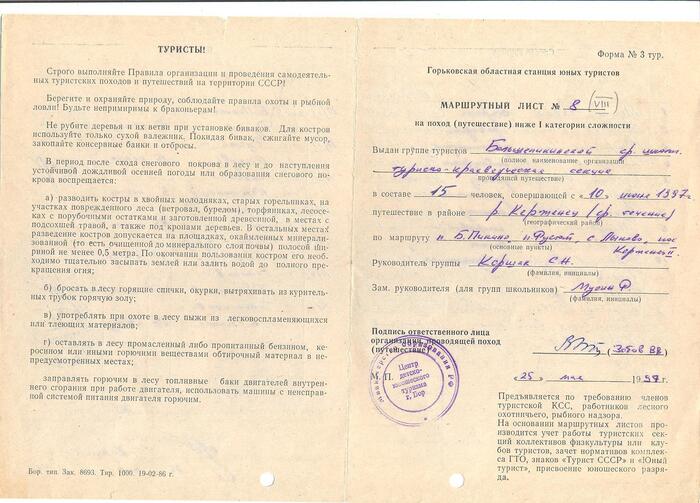

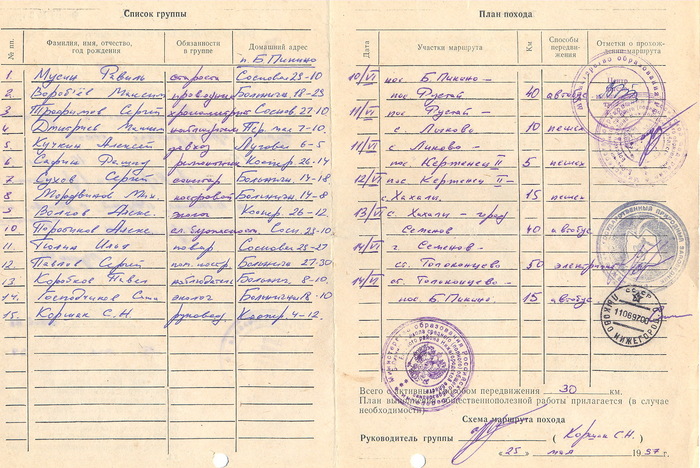

История туризма в городе Бор Нижегородской области: поиски Керженского монастыря1

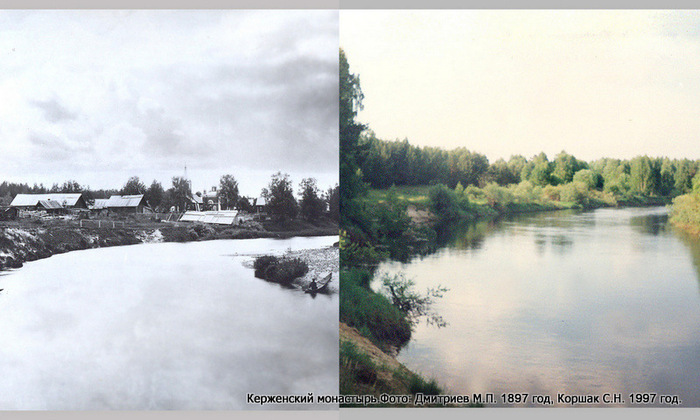

Статья посвящена экспедиции 1997 года по поискам Керженского монастыря туристами школы пос. Большое Пикино, Борского района Нижегородской области. В статье приведены исторические сведения о п. Рустай, памятнике природы - сосны посадки 1913 года, с. Лыково, п. Пионерский, Кордон Яры, Керженецкий монастырь. В тексте имеются фотографии монастыря и реки Керженец 1897 и 1997 года, другие фото с маршрута.

Основные разделы статьи: подготовка экспедиции и оформление документации, процесс поисков разрушенного монастыря, исследование места монастыря, установка Памятного креста на месте Керженецкого монастыря и отслеживание его судьбы до 2013 года.

Средняя школа посёлка Большое Пикино, Борского района Нижегородской области, в которой учились участники экспедиции по Керженцу. Фото: Коршак С.Н. 1997 год.

Летом 1997 года активисты кружка Центра детско-юношеского туризма и экскурсий на базе Большепикинской средней школы совершили многодневный туристический поход с целью отыскать точное местоположение ранее существовавшего Керженского монастыря. Всю зиму шла подготовка к экспедиции: разрабатывались различные варианты маршрута, опрашивались старожилы, помнившие монастырь до его разорения, изучались немногочисленные упоминания о монастыре, попадавшиеся в краеведческой литературе, были задействованы материалы Государственного архива Нижегородской области (сегодня - Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО)), рассказывающие о жизни монастыря в ХIХ веке. Настоящей находкой для кружковцев стали снимки нижегородского фотографа М.П. Дмитриева, который ровно сто лет назад побывал в монастыре и сделал несколько снимков церквей, обитателей и строений. С их помощью можно было сделать привязку к местности и начать поиски.

Центральный архив Нижегородской области в котором участники экспедиции собирали материал для поиска Керженецкого монастыря. Фото: Коршак С.Н. 1997 год.

Схема маршрута экспедиции 1997 года по поискам Керженецкого монастыря

Экспедиция по поискам Керженецкого монастыря проводилась по заданию Института рукописной и старопечатной книги Нижегородского Поволжья (директор: Белякова Марина Михайловна), на базе Центра детского и юношеского туризма г. Бор.

Бывшее здание Центра детского и юношеского туризма г. Бор. Фото: Коршак С.Н. 2013 год

Директор Центра детского и юношеского туризма г. Бор - Зобов Вячеслав Викторович. Фото: Серебровский А.В. 2009 год.

Директор Центра детского и юношеского туризма г. Бор - Зобов Вячеслав Викторович оказал неоценимую помощь в организации экспедиции.

Документация по походу поиску места нахождения Керженецкого монастыря: маршрутный лист.

После того, как все было готово к походу, 10 июня 1997 года группа из пятнадцати человек вышла в путь. Руководителем похода был Коршак Сергей Николаевич - историк, руководитель туристического краеведческого кружка ЦДЮТЭ города Бор, участники - ученики Большепикинской средней школы Борского района: Волков Алексей, Воробьев Максим, Господчиков Александр, Дмитриев Максим, Коробков Павел, Кучкин Алексей, Мордвинов Михаил, Мусин Равиль, Павлов Сергей, Поротиков Александр, Сафин Рашид, Трофимов Сергей, Тюлин Илья, Сухов Сергей.

Маршрут проходил через Рустай – центр заповедника, где ребята познакомились с сотрудниками, рассказавшими много интересного о жизни обитателей Керженского заповедника.

Посёлок Рустай

Рустай - сельский посёлок в Борском районе Нижегородской области. Был образован как посёлок лесозаготовителей. Входит в состав Останкинского сельсовета Борского района. Посёлок располагается на левом берегу реки Керженец.

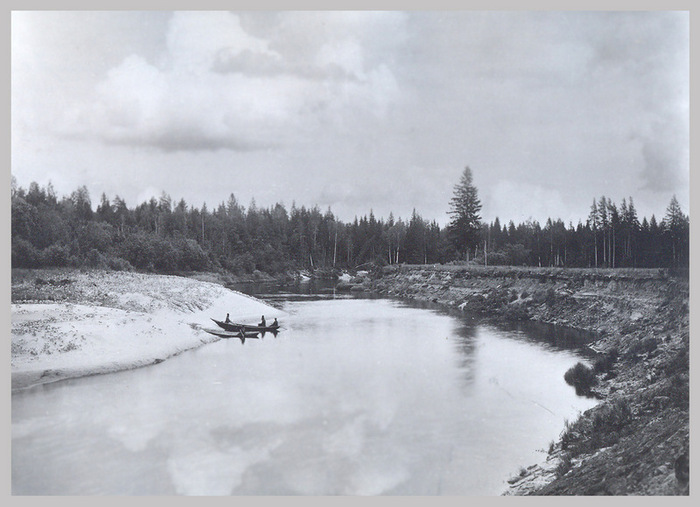

Река Керженец у п. Рустай

Здание дирекции государственного природного заповедника «Керженский» и метеоплощадка. Фото: С. Болашенко 24.10.2002

В Рустае находится дирекция государственного природного заповедника «Керженский». В декабре 1987 года исполком Горьковского областного Совета народных депутатов принял решение об организации государственного заповедника "Керженский" общей площадью 46 940 гектаров. Заповедник расположен в бассейне Керженца, между реками Вишня и Черная. Охранная зона площадью около 29 тысяч гектаров включает часть правобережья Керженца и простирается по периметру заповедника полосой в 3 км шириной.

В дирекции заповедника туристы получили пропуск на проход через его территорию в сторону Лыкова и двух егерей в сопровождение. По дороге были обнаружены следы лося и рыси, егеря объяснили как читать следы и рассказали о животных, которые водятся в заповеднике.

Дорога к Лыкову на окраине посёлка Рустай

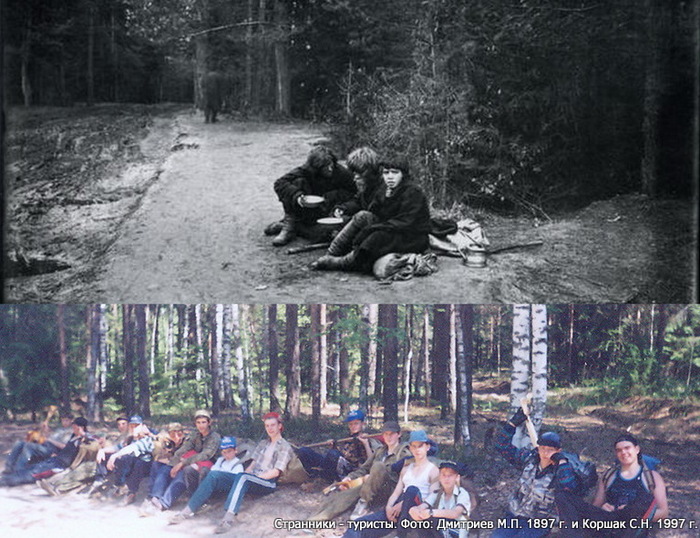

Путники на привале. Фото: Дмитриев М.П. 1897 год и Коршак С.Н. 1997 год

Путь лежал по лесной дороге. Пройдя 300 метров после развилки на деревню Осинки, группа сделала привал, в ходе которого исследовала памятник природы. Старая табличка гласила «Посадка сосны 1913 года профессора М. Г. Здорика». Это знаменитые лесные культуры М. Г. Здорика - массив высоковозрастных сосновых и еловых лесов. Памятник природы включает в себя участки культур сосны, созданные в 1913 году лесничим М. Г. Здориком. Культуры сосны занимают на территории памятника природы около 30 га. Они интересны не только тем, что это одни из самых ранних лесных культур на территории области, но и тем, что они были посеяны из семян сосны, привезенных из 14 губерний (Нижегородской, Вятской, Пермской, Владимирской, Саратовской, Черниговской, Киевской, Волынской, Сувалкской, Люблинской, Могилевской, Минской, Виленской, Гродненской), расположенных в разных географических зонах европейской России. Странно, что памятник природы, находящийся в трёхстах метрах от границы заповедника, обозначенной широкой просекой, относится к Семеновскому лесхозу, а не к особо охраняемой зоне государственного природного заповедника «Керженский».

Следующая дневка была в старинном старообрядческом селе Лыково. Украшением села когда-то была Никольская церковь, стоящая на высоком берегу реки. На старой карте Нижегородской губернии земли, что лежали вдоль реки Керженец, официально именовались Лыковщиной. Как отмечал Короленко в 1892 году, село Лыково «… стоит на границе обитаемой части Керженца». Дальше, до самой Волги, леса.

По официальным данным «Лыково — деревня в составе Хахальского сельсовета Семёновского района Нижегородской области». Фактически, это село (т.к. в 1802 году в нём была построена церковь), которое располагается на левом берегу реки Керженец.

Никольская церковь в селе Лыково 1981 и 1997 годы. Фото Серебровский А.В. и Коршак С.Н.

Судьба Никольской церкви повторила судьбу тысяч храмов России. Построенная в 1802 году, в 30-е годы ХХ века церковь была закрыта и в ней устроили зернохранилище. В 80-е годы удар молнии вызвал пожар, разрушивший купола и положивший начало разрушению храма, которое, к сожалению, продолжается до сих пор.

Лыково тесно связано со старообрядчеством. В Сибири, в верховьях Большого Абакана живет последняя представительница большой семьи староверов Лыковых, отшельников, ушедших из села ещё в Петровские годы гонения на старообрядцев. В своём письме 2009 года, переданном через семеновских туристов, она пишет «…Господи Исусе Христе Сыне Божий помилуй нас. Аминь. Низкий поклон всем вообще от пустынницы Агафьи Карповны Лыковой жителям Нижегородской области Семеновского района на речку Керженец оставшимся старообрядцам. Желаю вам от господа Бога доброго здравия, душевного спасения и в жизни всякого благополучия».

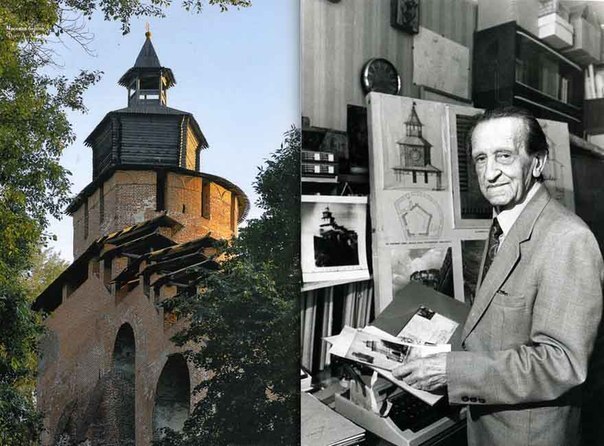

В 90-е годы Лыково было малонаселённым. Коренное население было представлено пенсионерами и составляло около 10 домохозяйств. Это экологически чистое и «нетронутое цивилизацией» место, т.к. отсутствует любой общественный транспорт, связывающий деревню с какими-либо другими населенными пунктами. Преобладающее население — жители Н.Новгорода, посещающие деревню в выходные дни и в отпуск. Среди них самым известным был профессор, реставратор Нижегородского Кремля С.Л. Агафонов.

Реставратор Нижегородского Кремля, профессор С.Л. Агафонов

Именно в Лыкове группа переправилась через достаточно широкий и быстрый в этом месте Керженец. Ботник для этого был любезно предоставлен местным жителем.

Долблёная лодка из осины легко скользит по воде и хорошо управляется, на ней можно плыть против течения. На такой реке, как Керженец, это очень важно. Американский инженер Вильямс в 30-е годы изучал его устройство, а в 2012 году тележурналист Юрий Немцов снял документальный телефильм «Сделай себе ботник».

После переправы через Керженец вплавь, группа вышла на финишную прямую: в нескольких километрах от поселка Пионерский находятся руины монастыря, закрытого властями в 30-е годы ХХ века и окончательно разрушенного в 50-е.

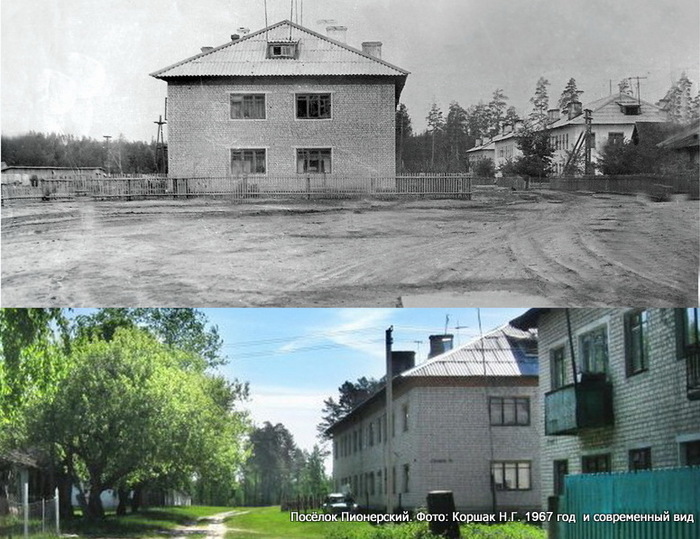

Посёлок Пионерский

Пионерский — сельский посёлок в составе Краснослободского сельсовета Борского района Нижегородской области. Был основан для разработок торфа – в 2-х километрах вверх по Керженцу, на правом берегу поисковая группа обнаружила остатки насосной станции для добычи торфа гидравлическим способом. В самом посёлке магазин, несколько каменных двухэтажных домов и заколоченные бараки. На окраине - дощатые здания старого пионерлагеря.

Вид на Кордон Яры с Керженца.

Важным пунктом в поисках стал Кордон Яры. Живущий в нём егерь Горев Михаил Фёдорович указал туристам конкретные ориентиры для поиска Керженецкого Благовещенского единоверческого монастыря. Главный из них - остов огромного упавшего дуба на правом берегу реки Керженец. Он же рассказал, что в этом месте при низком уровне воды можно обнаружить на берегу каменные надгробия с монастырского кладбища, частично занесённые песком.

Кордон Яры. Фото: С. Болашенко 24.10.2002

Керженец у Кордона Яры. Фото: С. Болашенко 24.10.2002

Для поисковой группы важно было не пройти это место, так как оно заросло лесом, а единственный ориентир на берегу Керженца – остов старинного дуба, не был виден с дороги. Однако, пройдя несколько километров, наблюдатель Мусин Равиль обнаружил груду битого красного кирпича, кованую церковную решетку и металлическую балку, на которой. видимо, крепились колокола. На берегу реки Керженец был разбит лагерь, и на следующее утро началось тщательное изучение местности.

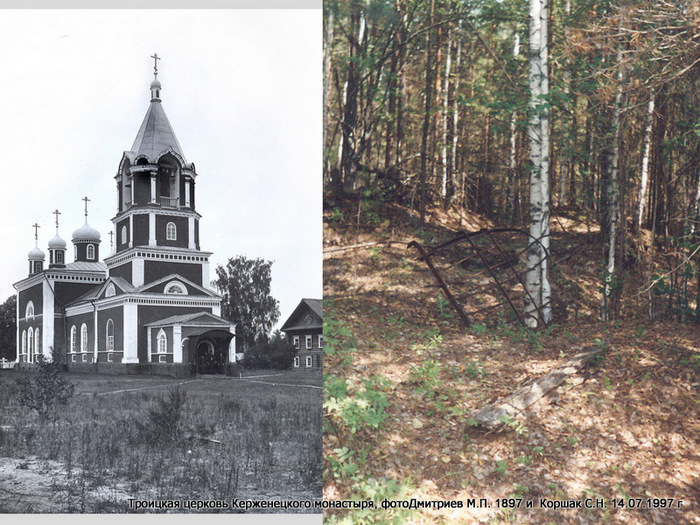

Участники экспедиции обнаружили фундамент каменной Троицкой церкви – главного храма монастыря, многовековую липу, стоявшую за церковным алтарем, кусты сирени, несколько могилок, оставшихся от монастырского кладбища. Ребята составили примерный план расположения монастырских построек, взяв за основу фотографии М.П. Дмитриева столетней давности, а также собственные находки.

Каменная соборная Троицкая церковь Керженецкого монастыря, с колокольней высотой 25 метров, располагалась в недалеко от берега Керженца. Она была построена при игумене Тарасии в 1863-1868 годы. Справа на фото место где располагалась церковь.

Река Керженец у Керженецкого монастыря. Фото: Дмитриев М.П. 1897 год, Коршак С.Н. 1997 год

Русло реки Керженец, на берегу которой находился монастырь, изменилось сравнительно мало, и кружковцы легко установили места, с которых знаменитый нижегородский фотограф Дмитриев М.П. производил съемку летом 1897 года. При обработке материала ребята сравнили снимки, сделанные ими, с теми, которым в год экспедиции исполнилось ровно 100 лет.

Река Керженец у Керженецкого монастыря. Фото: Дмитриев М.П. 1897 год

Река Керженец у Керженецкого монастыря. Фото: Коршак С.Н. 1997 год

После того, как научная часть работы была завершена, наступил день отдыха: туристы купались, загорали, ловили рыбу, однако в конце дня они ощутили смутное беспокойство. «Неужели так и уйдем с этого святого места, ничего не оставив тем, кто придет вслед за нами, - думали они. Неужели так останется неизвестным большинству наших современников точное местонахождение монастыря со 150-летней историей? И вот было решено соорудить памятный знак – крест. Из толстой сосны вырубили, тщательно обтесав, четырёхметровый крест, на перекладине которого вырезали слова «Керженецкий монастырь», а на обороте «Бор-97». Рано утром на восходе солнца установили его всей группой на высоком пригорке, рядом с останками главной монастырской церкви.

Установка памятного креста «Керженский монастырь» туристами школы Большое Пикино, Борского района Нижегородской области 12 июня 1997 года. Фото: Коршак С.Н. 1997 год

Символично, что памятный крест был установлен накануне праздника Троицы – она была в этот год 15 июня, а главной церковью монастыря была именно каменная соборная Троицкая церковь, с колокольней, которая располагалась примерно в 100 метрах от памятного креста на берегу Керженца вверх по реке.

Памятный крест на месте монастыря. Вид с реки. Фото: Коршак С.Н. 1997 год.

Памятный крест «Керженский монастырь» хорошо виден и идущим по дороге, и плывущим по реке.

Группа отправилась в обратный путь, унося в своих рюкзаках немногочисленные находки, карты, фотографии, для того, чтобы, обработав их, составить отчет для научно-исследовательского института, по заданию которого и проводилась экспедиция. В планах кружка – публикация иллюстрированного исторического очерка о Керженском Благовещенском монастыре и его жизни в ХIХ – ХХ веках, благо фактический и научный материал для очерка собран, впереди – его литературная обработка.

Вот так в летней научной экспедиции удалось ребятам из туристско-краеведческого кружка Большепикинской средней школы установить точное местонахождение еще одного памятника отечественной истории, собрать о нем большой научный и исторический материал.

К сожалению все не убирается, напишу продолжение.

UPD: продолжение поста Продолжение поста «История туризма в городе Бор Нижегородской области: поиски Керженского монастыря»

Автор: Коршак Сергей Николаевич - историк, краевед, турист, автор ряда публикаций краеведческой тематики, опубликованных в период 1990 - 2014 годов. Участник «Записок краеведов» 2006, 2008, 2010 годов (больше выпусков не было), «Аввакумовских чтений» 2011, 2014 годов.

Источник: http://www.turizmvnn.ru/article/poiski-kerzhenskogo-monastyrya/#:~:text=Коршак%20Сергей%20Николаевич%20-%20историк%2C,«Аввакумовских%20чтений»%202011%2C%202014%20годов

Ответ на пост «Детский поход выходного дня. Река Киржач. Июль»1

Мы с мужем уже пять лет подряд делаем недельный сплав по Керженцу. От п.Рустая до с.Макарьево.

Чаще всего вдвоём, ибо, не многие могут осилить неделю без цивилизации, интернета и т.д.

В принципе, доплыть можно гораздо быстрее, чем за неделю, но т.к. мы любители порыбачить, отдохнуть и покупаться, то плывём не напрягаясь.

Дочь на недельные сплавы не берём. Ей хватает однодневного сплава за глаза.

Может когда нибудь распробует и захочет покорять большие маршруты, но ей, как и любому ребёнку, интереснее со сверстниками, а у нас, увы, нет соратников по сплавам с детишками.

Эту неделю мы каждый год ждём с нетерпением. Отсутствие интернета очень благотоворно влияет на мозги) приезжаем в этом плане сильно отдохнувшими.

В этом году взяли с собой нового члена семьи. Ему всего 5 месяцев, но он за любой кипиш, кроме голодовки)

Река Керженец. Нижегородская область

Природа Нижегородской области. Рядом с городом Семёнов протекает река Керженец

Байки про нечистую силу часть 2. Кила.

Нас было трое. Максим,Дима и я.Мы приехали в первую деревню из списка. Огляделись. Немного пофотографировали. Фотоотчёт для этнографа. Ни чего интересного. Две улицы и магазин. И ферма в далеке. Отправились на берег керженца и разбили палатки. Тепло, лениво. Развели костёр и начали держать совет, что нам делать дальше.

-Ничего мы тут не соберём. Какой к чёрту фольклор? - говорил Дима.

- Верно. Давайте просто по деревням проедем. Фотоотчёт сделаем. И материал соберём в библиотеке - предложил Максим - Самый простой вариант.

- Да пофиг. Попробовать стоило. Можно и так. А на диктофон, пьяные бредни моего папы записать можно. Он всё равно сейчас в запое. Напридумывает нам сказок с запасом. - решил я.

Первый день, было принято решение посвятить отдыху перед трудной работой. Хе-хе.

Пацаны остались варить кашу, а я взяв старую свою бамбуковую удочку, решил прогуляться в деревенский магазин за хлебом. А потом пройтись по берегу порыбачить. Стесняться мне было не кого. Пришёл в магазин. там стояла очередь из старушек. Хлеб, только что привезли. Отлично. Закину пацанам свежий хлеб, а уж потом рыбачить пойду , подумал я. Студент с бамбуковой удочкой в очереди привлёк внимание. Завязался разговор:

"- Милок чегой-то к нам пришёл, за самогоном поди?

- Рыбу ловить бабушка, знатная рыба у вас

- С чем на рыбу-то? C этой хворостинкой? Лучше бы бредень взял - ей богу. После того как Сашка - Фролов, может слышал? С электроудочкой баловался, на три версты вокруг рыбы не осталось.

- А вот найду и поймаю. Моя удочка заговорённая, крещёная -в семи водах мочёная.

- Ой болтун! Поди-Поди. Головастиков лови!

- И что? Лягушек с головастиками французы едят и никто не умер. Сварю наваристую уху. Ква-ква уха, слышали - от ста болезней? Приходите бабушки уху есть".

После этого моего экспромта, смеялись все, даже продавщица. Сразу начали расспрашивать: не родня ли я чья? Да к кому в гости приехал? Сразу выложил карты на стол, что нас трое - приехали фольклор собирать. Но задерживаться не будем - впереди ещё целая куча населённых пунктов. Рассказал какие. Бабки сразу начали сливать ценную информацию, куда стоит ехать, а куда не стоит. Я, между делом, поинтересовался - не хотят ли они поделится житейской мудростью? Но они засмущались:

- Какие уж там сказки про колобка что ли?

Я не стал настаивать. Узнал где самогонка вкуснее и распрощавшись, отправился к пацанам, кашу проверять

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кила.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кила: это проклятье, которое насылает злой колдун или ведьма, на неугодного человека. Насылают, при помощи устного наговора, на личную вещь. Шепчут на ладонь и дуют - посылая проклятье по ветру. "Слово, словечко - ищи человечка". Кила находит свою цель и проявляется в виде опухоли на теле. В любом месте может вздуться такой волдырь и тут уж всё зависит от силы ведьмы пустившей килу. Если сильная Кила, а человек и так был болен то может и убить. Или оставить калекой на всю жизнь.

"Все её тут знали, до революции - бабка Земелиха. Одни говорят, что с Лысково она - другие, что с Ардатово. Вредная старуха была. С ней, старались не связываться. Скотину заговаривала. Тем и кормилась. Если кто свинью резал или бычка - ей кусок относили. Первая пробовала. И был у нас в деревне старик Ефим - пчёлами занимался. Самая большая пасека у него была. Слова нужные знал - как с пчёлами обращаться. Соседи бывало - проворонят молодой рой, улетит он у них. Так сразу к нему шли. Тут же Ефим и находил пропавших пчёлок. Самый лучший мёд у него был. И как то повздорил он с Земелихой. Обвинил её, что она пчёлок его губит. Может и не зря. Земелиха, мастерица была, гадости творить. Несколько лет, они волками, друг на друга смотрели. Ругались всё. Но потом был случай. После медового спаса Ефим всегда на улице стол ставил с мёдом. Традиция была такая у нас. Нагнал мёда - ставишь стол на улице и всех проходящих мимо, угощаешь. Хочешь в сотах, а хочешь жидкого. Что бы все попробовали и похвалили. Детишки особенно радовались таким дням - мёдом объедались. И шла мимо его дома Земелиха. Он конечно и её угостил - только вздорная бабка давай требовать, что бы он ей с собой ещё дал. Ефим вспылил - "Не для одной тебя, падла старая - для всех мёд стоит".

"-Не дашь мёда, я на тебя килу нашлю" - пригрозила ему Земелиха. Ефим же её послал ко всем чертям. А через несколько дней серьёзно заболел. Выскочила у него опухоль в половину лица. Разговаривал с трудом. Всё лежал. Понятно чьих рук дело то. Ходили люди упрашивать к Земелихе, что бы проклятье сняла. А та всё смеялась:

"Это ему, за то что мёда не дал. Будет знать теперь".

Ефим всё за пчёл переживал. Лежал. А пчёлам летом - каждый день уход нужен. Пытались соседи помогать, да пчёлы к одному хозяину привыкшие, на чужих кидались. Месяц целый, пластом, Ефим лежал. Потом умер. Пришли утром проверить, а он холодный уже. Но Земелихе это тоже даром не прошло. Пастух пас коров и видел, как огромный рой пчёл, цельная туча, налетела на ведьму справлявшуюся по своим делам и насмерть закусала. Так её, всю опухшую от укусов и не похоронили у нас. В город увезли. Там она где-то похоронена".