Больше, больше, больше... (1)

Либеральная пресса прожужжала все уши гражданам многих стран по поводу энергоперехода, который предполагается совершить для того, чтобы сократить выбросы парниковых газов в целях противодействию изменению климата. Обывателю внушается, что в обозримом будущем мы перейдём с углеродных источников энергии на безуглеродные, как когда-то перешли с дров и мускул на уголь, потом на нефть и газ. Французский историк Жан-Батист Фрезо уверяет нас, что действительность выглядит несколько по-другому.

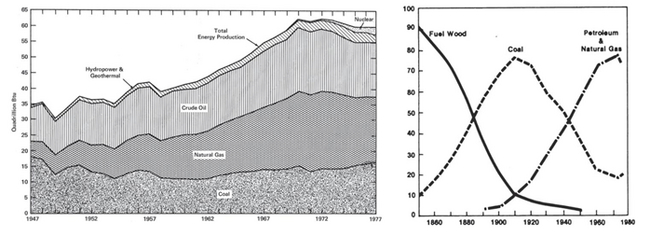

На самом деле, мир не видел ещё ни одного энергоперехода в том смысле, в котором говорится нам с вами со страниц газет. Мы по нарастающей пользуемся всеми источниками энергии, и эффективность этого использования тоже растёт. Можно наблюдать лишь, как Европа перестаёт пользоваться углём, но очень осторожно. При этом европейцы являются мировыми лидерами по производству оборудования по добыче угля, а импортируют огромные его объёмы. Развитие же возобновляемой энергии происходит не «своими силами», а благодаря использованию традиционных источников.

Сама идея энергоперехода родилась в головах не историков, а футурологов, которые путают переход с распространением инноваций. Но идея эта завоёвывает умы вполне уважаемых учёных, нобелевских лауреатов, таких как Уильям Нордхауз и Пол Ромер, которые безоговорочно выступают за введение углеродного налога в надежде на человеческую креативность. Увы. Если «слегка изменить» направление корпоративных НИОКР, как они предлагают, это принесёт всего лишь незначительное снижение выхлопов углекислого газа, да и то в отдалённом будущем. Не нужно строить воздушные замки из водородных самолётов или термояда, который вот-вот «попрёт» через тридцать лет. Нужно основывать свою климатическую политику на «существующих, доступных и дешёвых технологиях». По словам одного из американских лесозаводчиков, «сырьё никогда не устаревает». Человечество использует все его виды по нарастающей, за исключением, может быть, лишь овечьей шерсти.

Особенно наглядно это на примере обыкновенных свечей. Вышеупомянутый Уильям Нордхауз представлял газовое освещение неслыханно прогрессивным шагом, но на деле эффективность этого процесса была катастрофической: газ добывался дистилляцией угля на угольном же топливе, хранился в емкостях и транспортировался по свинцовым трубам. Он содержал много водорода и потому светил плохо. Между тем, как свеча была прекрасным инновационным продуктом. Стеариновые свечи появились после газа и быстро завоевали мировой рынок. Колониальные империи наладили производство пальмового масла в Африке, после чего оно по морю шло в Манчестер и Марсель, где недалеко от портов были расположены многочисленные свечные заводы. Отходом производства стеарина был глицерин, и итальянский химик Асканио Собреро в поисках применения для него впервые синтезировал нитроглицерин. Помощником у него был небезызвестный Альфред Нобель, который позднее придумал и запатентовал свой динамит.

Газовое освещение было чертой немногих крупных городов, а весь остальной мир пользовался гораздо более эффективными свечами, которые производили из животных и растительных жиров. Это вряд ли было хорошо для биосферы, и можно было надеяться, что она вздохнёт свободно после перехода на минеральные масла. Нордхауз не постеснялся повторить старое клише из арсенала американских нефтяников о том, что нефть спасла китов.

Нефть не могла спасти китов, потому что стеариновая свеча уже давно заменила ворвань в качестве сырья для освещения. Китов, тем не менее, били всё больше и больше, достигнув пика добычи в 1960 году. Китовому жиру нашли кучу других применений: маргарин, лекарственные препараты, краски, взрывчатые вещества... Нефть даже увеличила спрос на китовый жир, который использовался как сырьё для высококачественной смазки. Китов спасла не нефть, а защитники природы, продавившие запрет на их промысел.

Глобальная свечная индустрия была сложным феноменом, базировавшимся на эксплуатации человека и природы и тесно связанным с другими видами материалов и энергий, в том числе с газом. Сидя со свечой в шахте, шахтёр добывал уголь, из которого потом делали газ. Эта взаимозависимость видов энергии является типичной чертой современной промышленности. Нордхауз и Ромер могут без конца превозносить инновацию в освещении, но фактом является то, что сырьё этим не экономится. Электричество заставило исчезнуть керосиновые лампы, но оно привело к увеличению расхода нефти для его производства. На рубеже тысячелетий одни только автомобильные фары потребляли свыше миллиона баррелей нефти в день, что вдвое выше мировой добычи в 1900 году. Теперь, после того, как мир перешёл на светодиоды, расход энергии на освещение тоже не уменьшился.

Надеяться на инновацию – по сути, прокрастинировать. Мы не имеем дело с изменением рецептуры для глобального пирога. Мы имеем дело с другим вопросом: что будем делать, когда этот большой и вкусный пирог будет съеден. Борьба с изменением климата требует беспрецедентных трансформаций материального мира волевым усилием в ограниченный промежуток времени.

Периодизация истории по сырью стала популярной ещё в девятнадцатом веке, когда стали появляться новые «века» по аналогии с золотым, бронзовым и железным веками римских поэтов. Проблема в том, что «старые» материалы никуда не деваются и пользуются хорошим спросом после их «списания». Нефть никогда не была такой важной, как уголь, например. Но соблазн у историка велик, особенно когда он узнаёт о каменноугольном периоде от геолога. Появились концепции каменного, бронзового и железного веков. Маркс восторгался паровыми машинами. Двадцатый век породил энтузиазм в отношении электроэнергии. На неё ставили и капиталисты, которые опасались недостатка угла, и социалисты во главе с Энгельсом и Кропоткиным, которые надеялись на большую автономию трудящихся вследствие разукрупнения фабрик и заводов. В обиход впервые вошло слово «переход».

Но учёные и промышленники знали, что уйти от угля во что-то новое – иллюзия. Двадцатый век жёг всё больше угля и дров. Ведь этому ценному сырью всегда можно найти другое применение. Зачем же интеллектуалы-идеалисты продвигали тему материальных эпох? Затем, чтобы оправдать своё стремление на тему «мы наш, мы новый мир построим», после того, как «весь мир насилья мы разрушим», когда мир войдёт в новый материальный век. Удобное алиби. Десятилетие за десятилетием рождали всё новые труды на эту тему. Консерваторы считали, что марксизм устареет, когда 94% работы будут делать уголь, нефть, газ и гидроэнергия. Хиросима и Нагасаки заставили «Нью-Йорк Таймс» писать об атомной эре, а «Ле Монд» – о научной революции. Потом родилась эра информации, была ещё солнечная эра, ну а сегодня нас кормят историями о водородной «третьей промышленной революции». Удивительным образом, и современные историки часто держатся за эти так называемые «века».

За подобным стремлением периодизировать всегда кроется политика. В нашу эпоху изменения климата оно стало опасным, когда рассказы про энергопереход видятся чем-то, заслуживающим серьёзного доверия. Настоящая история не знала ни одного энергоперехода.

Я бы назвал эту книгу «гласом вопиющего в пустыне». Ведь полки книжных магазинов забиты литературой другого порядка, которая внушает оптимизм, подобно Ромеру и Нордхаузу. Тем хуже будут последствия, когда мы осознаем, что лёгких путей декарбонизации не бывает. Это будет больно, очень больно. И боюсь, что у нас не получится. Но надо хотя бы готовиться к последствиям изменения климата. Но это тоже стоит огромных денег, хоть и не таких, как декарбонизация. А расставаться с деньгами никто не любит. Это – дело правительств, дело их политической воли. Увы, сейчас на повестке дня более серьёзные, экзистенциальные вопросы. Но когда они будут решены – придётся заниматься и климатом. И тогда голос Жан-Батиста, может быть, и услышат. Хотелось бы, чтобы услышали.