Зачем золото пролетариату?

Вопрос с подвохом.

На фотке монеты из моей скромной коллекции. Выбрал самые убитые, но дорогие сердцу :)

2 копейки 1924 года. С них практически началась коллекция в моей семье, они просто у нас были, и хранились по принципу “старое, значит дорогое“. Эти двушки входили в набор начинающего пролетария СССР и выпущены в первый год становления Союза из чистой меди на заготовках для императорских монет.

Полтинник 1924 года достали из земли еще до моего рождения и тоже хранили, но по другой причине - на гурте написано “9 грамм чистого серебра”. Тут все честно - полтинник весит 10 грамм при пробе серебра 0.900. Эти патриотические монеты чеканились на Ленинградском монетном дворе, а также, по заказу новой власти, на Королевском монетном дворе Лондона. У меня как раз лондонский образчик, о чем свидетельствуют буквы ТР на гурте.

3 копейки 1931 года я лично выкопал с металлодетектором в лесу – одна из первых находок с прибором. Она сделана из алюминиевой бронзы (95% меди, 5% алюминия), которая пришла на смену чистой меди в 1926 году. По цвету эти монеты напоминают золото и потому в современном мире их называют «сталинское золото».

20 копеек 1932 года. Тоже выкопана, но не мной – забрал какалик у друга для экспериментов по чистке. Выпущены такие двадцатки были уже после событий, описанных ниже. Как раз в 1931-32 годах проводилась замена серебра на медно-никелевые сплавы в разменных монетах. Первые рисунки на реверсах тех годов носили такой же патриотический оттенок, как и на полтиннике (к тому моменту уже почти не появлявшемуся в обороте).

Монетки не очень-то презентабельные, но они несут в себе дух эпохи. В них еще теплится пламя печей НЭПа (ага, в лондонской особенно)! По крайней мере, мне хочется так думать. Всегда приятней фантазировать про заводы, где бравые рабочие в поте лица строят коммунизм, заливая расплавленный металл в формы и молотом, молотом… Но, к сожалению, тот период ознаменовался не только индустриализацией, но и коллективизацией, экономическим кризисом и голодом.

Общее положение дел с золотовалютным запасом

К концу 20-х годов прошло уже более десяти лет после Первой мировой и Гражданской войны, умер Ленин, к власти пришел Сталин. Новая власть активно продвигала Новую экономическую политику (НЭП), наращивая темпы, строя заводы, опережая пятилетки. Большие планы требовали огромных ресурсов от страны, особенно денежных, а с этим были откровенные проблемы - страна Советов находилась на грани финансового банкротства. Золотовалютные резервы СССР не превышали 150 т чистого золота. Ничтожно мало по сравнению с золотым запасом Российской империи до Первой мировой войны, который достигал более 1400 т.

Справочно: 1 т золота в среднем 1 285 714 рублей, 1г – 1,29 рублей.

Царскую казну пустили по ветру сравнительно быстро и при том все участники Гражданской войны по чуть-чуть. Меньше половины увезли за рубеж еще до большевиков в целях финансирования войны. Часть потратили при новой власти на выплату контрибуций, подмазывания соседей и попытки мировой революции. Кое-что (около 185 т золота), естественно, просто потеряли, своровали или истратили на кутеж с куртизанками и без.

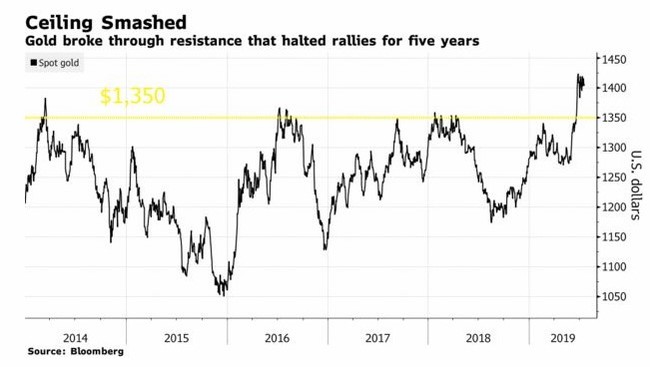

Однако в 1953 году, в год смерти Сталина, золотой запас СССР по разным оценкам превысил царский и составил от 2051 до 2804 т золота, увеличившись в примерно в 13-17 раз. Какой ценой было оплачено создание этого «стабилизационного фонда»?

Путей было несколько (всё как у людей):

1. Работать и продавать товар.

В основном в Европу гнали то, что можно было выкопать из земли или вырастить на ней, однако расчет Сталина на то, что валютные доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья будут финансировать промышленное развитие страны, не оправдался: в условиях мирового кризиса, разразившегося в 1929 году, и затяжной депрессии на Западе цены на сельскохозяйственную продукцию безнадежно упали - СССР продавал зерно в половину, а то и в треть докризисной мировой цены.

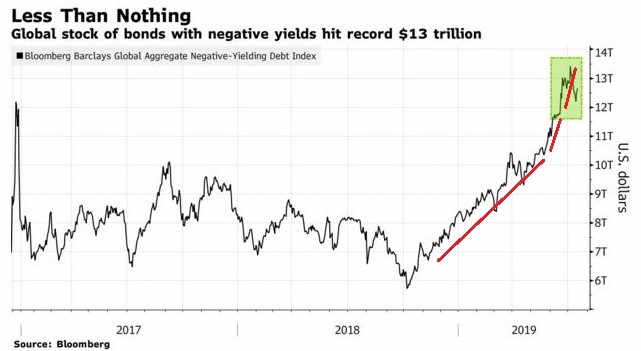

2. Брать в долг.

СССР брал деньги у Запада, главным кредитором выступала Германия, одолжив в общей сложности больше 700 млн рейхсмарок за несколько лет (источник из Вики на эту тему). Внешняя задолженность страны с осени 1926-го выросла к концу 1931 года с 420,3 млн до 1,4 млрд золотых рублей. Для выплаты этого долга нужно было продавать на Запад не только зерно, лес и нефть, но и тонны золота (за 1927-1928 чистого золота вывезли из СССР более 120 т).

3. Продать ненужное.

В 1928-м начали изымать церковное имущество и распродавать музейные коллекции. Художественный экспорт обернулся потерей для России шедевров из Эрмитажа, дворцов российской аристократии и частных коллекций. Но расходы на промышленный рывок были астрономическими, и экспорт произведений искусства мог обеспечить лишь весьма незначительную их часть. Самая крупная «сделка века» с министром финансов США Эндрю Меллоном, в результате которой Эрмитаж потерял 21 шедевр живописи, принесла лишь около 13 млн золотых рублей (10 т золота).

4. Добыть.

Почему-то о планомерной добыче золота стали беспокоиться сравнительно позже, чем следовало бы. Накануне Первой мировой войны, в 1913 году, в России было добыто 60,8 т золота. Отрасль находилась в руках иностранцев, в ней подавляюще преобладал ручной труд.

В Гражданской войне большевики отстояли все известные золотоносные земли Российской империи, но войны и революции разрушили золотодобывающую отрасль.

В 1927 году руками свободных старателей добыли всего 20т чистого золота.

С 1932 года к ним прибавилась золотодобыча силами заключенных Колымы.

К концу 30-х годов золотодобыча СССР вышла на второе место по миру (после Южной Африки), при этом золото добытое зэками по объемам превосходило выработку простых старателей, но не значительно.

К 50-ым годам золото добывали совокупно больше 100т в год.

5. Отнять = Изъять из свободного обращения.

Здесь подробнее.

Сразу после Революции и до 1930 года в обращении все еще оставались рубли и копейки, отчеканенные в серебре. Также некоторое время ходил золотой червонец (10 рублей) 1923 года чекана (по весу сделанный как в 1913 году). Червонец был в большей степени создан для внешнеэкономических расчётов, но иногда попадал и на внутренние рынки.

Изъятие из оборота серебра и золота разгонялось постепенно. В 1928 году золотой червонец перестал быть свободно конвертируемым, то есть свободно обмениваемым на деньги других государств по официальному курсу – это сделали, что предотвратить утечку золота за рубеж. В обращении остались только бумажные деньги и мелкая разменная монета, в том числе серебряная.

Это были монеты номиналом 10, 15, 20 копеек (чеканились в драгметалле до 1930 года). Те, что датированы 1931 годом – раритеты, скорее всего не вышедшие в оборот.

Полтинник (50 копеек), который чеканился до 1927 год. Последний год – редкий. А также советский серебряный рубль, чеканившийся СССР только один раз, в 1924, в год формального образования Союза.

15 мая 1929-го наркомфинансов докладывал в политбюро, что начиная с 1926-1927 годов серебряная монета — рубль и 50 копеек — стала исчезать из оборота и на тот момент почти не встречалась. На следующий день, 16 мая, решением политбюро была образована комиссия, которая рассмотрела вопрос о целесообразности изъятия серебра у населения. Решение комиссии было однозначным: серебряную монету у населения изъять.

В ответ на первоначально «вялые» процессы изъятия в 1929 году стал отмечаться ещё более повышенный спрос на разменную монету со стороны населения. Несмотря на то, что отчеканено ее было много, в кассы Госбанка она почти не возвращалась. Особенно усиленный спрос наблюдался с июля 1929-го.

Это был кризис разменной монеты. Население прятало серебро, считая его более надежным средством оплаты на все времена, и не доверяя бумажным деньгам.

Реальная стоимость бумажного рубля к концу 20-х быстро падала. Спекулянты стали искусственно занижать ее, торгуя с разными ценами для бумажных и серебряных денег.

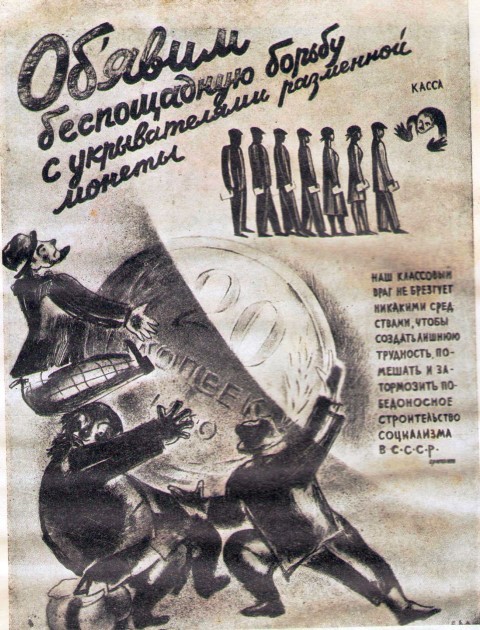

Совет Народных Комисаров РСФСР 23 июля 1930 года постановил в целях устранения спекулятивного спроса на серебряную монету поручить Наркомату финансов, Наркомату юстиции и ОГПУ повести решительную борьбу со спекулянтами и скупщиками серебра, принимая по отношению к виновным необходимые меры.

Экономическое управление ОГПУ

Уголовный розыск и милиция передали все дела «валютчиков» и «держателей ценностей» Экономическому управлению ОГПУ. В целях борьбы с валютной спекуляцией одна за другой следовали «золотушные кампании» — изъятие валюты и ценностей у населения, включая предметы домашнего обихода. В ход шли уговоры, обман и террор. Именно тогда появились «парилки» или «золотые камеры»: «валютчиков» держали в тюрьме, пока они не скажут, где спрятаны ценности, или родственники из-за границы не пришлют выкуп.

Власть о перегибах знала, но реагировала типично – цель оправдывает средства. В письме от 1931 года Сталину сообщили о преступлении, совершённом сотрудниками ОГПУ в период изъятия золота, серебра и валюты на территории Белорусского военного округа. Во время допросов арестованных были зарегистрированы случаи явно ненормальных, преступных отношений к подследственным, пытки.

Во всех этих преступных действиях принимали участие И. В. Гриневич — начальник 15-го погранотряда, член ВКП(б) с 1918 года, рабочий-слесарь, в прошлом активный участник борьбы с бандитизмом, в органах ВЧК с 1918 года, а также другие.

Сталину доложили, что все вышеуказанные лица арестованы ПП ОГПУ БВО и подлежат суду коллегии ОГПУ.

Резолюция Сталина: «Не очень ли строго?» предрешила участь вышеуказанных лиц в сторону смягчения наказания. Четверо, включая Гриневича, были исключены из партии, остальные отделались строгим выговором.

Однако, имели место и показательные расстрелы «укрывателей валюты и золота», которые санкционировались политбюро. Так, 21 августа 1930 года коллегией ОГПУ по итогам операции по изъятию серебра в Москве были приговорены к высшей мере:

1. Быков Ефим Евгеньевич, 68 лет, уроженец Москвы, гардеробщик Большого Театра. Обнаружено: 810 руб. серебра, большое количество дефицитных товаров и мануфактуры.

2. Леонтьев Гаврил Филиппович, 65 лет, гардеробщик Художественного Театра. Обнаружено: 865 руб. серебра.

3. Королёв Николай Макарович, 1878 г. р., гардеробщик Малого Театра. Обнаружено: 449 руб. 50 коп. серебра.

4. Максаков Емельян Карпович, 54 г., легковой извозчик. Обнаружено 500 руб. серебряной монеты.

5. Романов Иван Васильевич, 1883 г. р., служащий, служил у курдов, обнаружено 1352 руб. серебра.

6. Рабинович Хацкаль Семёнович, 1886 г. р., шинкарь, обнаружено 988 руб. серебра, 10 руб. золота, 7 долларов.

7. Марков Александр Иванович, 1889 г. р., торговец. Обнаружено: серебра 400 руб.

8. Шабанов Владимир Алексеевич — кассир Госбанка, 53 года. Обнаружено 478 руб. серебра.

9. Волько Артур Августинович, кулак, Дукского округа, 52 г. Обнаружено серебра 397 р. 50 коп

Видимо отряды работали сурово и вытряхали из народа все, что могли, раз 20 сентября 1931 года ОГПУ выпустило циркуляр № 404, который указывал на недопустимость изъятия золотых и серебряных вещей домашнего обихода — обручальных колец, золотых часов, серёг, перстней, крестов, цепочек к ним, серебряных ложек, вилок, ножей, портсигаров, изъятых отдельными полномочными представительствами при предыдущих операциях. Подобные ценности могли изыматься лишь в тех случаях, когда это носило явный характер хранения в целях сокрытия или спекуляции.

Учитывая то, что органы ОГПУ продолжали изымать у населения ценные вещи, через год в циркуляре № 572 от 19 сентября 1932 года ЭКУ ещё раз разъяснил своим, что изъятие золотых и серебряных предметов домашнего обихода должно производиться только в тех случаях, когда количество их является товарным и представляет валютную ценность или же их хранение носит явный спекулятивный характер.

Также было указано, что при добровольной сдаче валюты и ценностей арестованных предлагалось из-под стражи освобождать. Лиц, упорно уклоняющихся от сдачи валюты, при наличии в ЭКУ ОГПУ веских следственных показаний, предлагалось привлекать к уголовной ответственности по статье 59, пункт 12, УК РСФСР, направляя дела на особое совещание при коллегии ОГПУ.

Такими темпами, только за 1930 год ОГПУ сдало Госбанку ценностей почти на 8 т чистого золота (10 млн рублей), состоящих из:

а) Полноценной иностранной валюты в банкнотах — 5 890 377 р. 72 коп.

б) Золото в монетах и слитках — 3 888 576 р. 04 к.

в) Разного серебра (изделий, лом, слитки, монеты) — 393 235 р. 47 коп.»11

В общей сложности, к середине 1932 года, ОГПУ добыло почти 12 т золота (15,1 млн золотых рублей). В том числе не только отобранное у людей обманом, но и выкопанное и конфискованное на законных основаниях.

Надо признать, что это не так много сколько потом сдали в Торгсин.

Подведя итоги проведённой массовой операции по валюте, отмечалось что ряд органов производил аресты большого количества лиц (особенно в 1931), из-за чего следственная обработка проводилась наспех и некачественно. Были отмечены повальные обыски, которые, как правило, не давали результатов.

Это объяснялось тем, что валюту хранили в земле, дровах, стенах – пресловутые клады, которые находят до сих пор.

Было предложено массовую операцию прекратить и приступить к планомерной «выкачке валюты», в том числе в добровольном порядке.

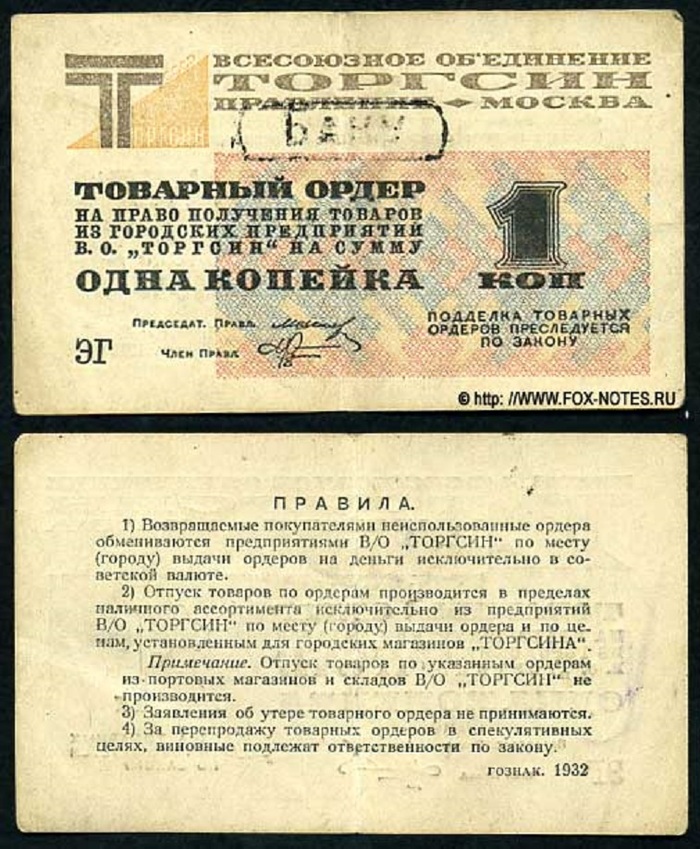

Там, где применять закон было не очень уместно или неэффективно, сработал принцип “сами принесут”. Ситуация в стране позволяла – людям не хватало продовольствия, а сеть Торгсин, открытая в июле 1930 года и поначалу обслуживавшая только иностранных туристов и моряков в советских портах, обладала запасом. В 1931 году двери этих магазинов открылись для простых жителей страны. В обмен на наличную валюту, золотой царский чекан, а затем и бытовое золото, серебро и драгоценные камни советские люди получали деньги Торгсина, которыми платили в его же магазинах.

В 1933 году люди принесли в Торгсин 45 т чистого золота и почти 2 т серебра. На эти средства они приобрели, по неполным данным, 235 000 т муки, 65 000 т крупы и риса, 25 000 т сахара. В 1933 году продукты составляли 80% всех проданных в Торгсине товаров, причем на дешевую ржаную муку приходилась почти половина всех продаж.

По мнению авторов статьи Форбс цены в Торгсин завышались в 3 раза относительно цен продажи этих же товаров на экспорт. Как проверить данные не знаю пока.

За время своего недолгого существования (1931-й — февраль 1936-го) Торгсин добыл на нужды индустриализации 222 т чистого золота (287,3 млн золотых рублей).

Золото из хранилищ Госбанка доставляли пароходами в Ригу, а оттуда сухопутным путем в Берлин, в Рейхсбанк. В начале 1930-х золотые грузы из СССР прибывали в Ригу каждые две недели. По данным американского посольства в Латвии до 1934 года через порт города было вывезено 260т золота.

Остальное, что добывалось тяжелым трудом пролетариата и чекистов тоже куда-то девалось или откладывалось в кубышку так, что в 1953 году запас золота в закромах СССР был удвоен по сравнению с царским.

Собственно на этом можно поставить точку в плане понимания целей золотой лихорадки в СССР ее масштабов и локальных задач. До Великой Отечественной войны пролетариат, сдав все свое серебро и золото (за редким исключением) продолжал строить коммунизм, привыкал есть ложками из мельхиора, расплачиваться бронзой, нейзильбером и бумажными червонцами, а также не носил украшений, ибо перефразируя частушку "комсомольцы любили только тех, кто без колец и сережек".

Спасибо, что дочитали. Три дня писал.

А у нас тут на работе, между прочим, бюджетная кампания как раз...

Источники:

1. Основа: Статья "Золото Сталина" на Forbes.ru

2. Статья из ЖЖ про ОГПУ (за авторством текста О.Мозохина, к.и.н.)

3. Статья Википедии про товарные отношения с Германией4. Статья про монетки 20-30 годов

5. И другие статьи из Интернета

6. Домыслы, мифы, РЕН-ТВ