О закалке стали 3

«Сама по себе закалка стали – довольно распространенный и хорошо изученный процесс, описанный во многих умных книгах, но вот только описан он такими умными и непонятными словами, что обычные люди, такие как мы с вами, запутаются на второй странице и не вынесут для себя ничего полезного. Мы же поставили себе цель не запутаться и сойти с ума от обилия непонятных терминов и формул, а разобраться…» (Ю. Иванов «Азбука ножа»)

Сталь есть сплав железа с углеродом – это все знают. В нагретой до определенного момента стали углерод находится в растворенном виде. Сам углерод в сталь проникнуть не может, для этого ее надо нагреть докрасна в науглероживающей среде – это процесс цементации. Запомните это слово похожее на всем известное «цемент». Цемент (лат. caementum — «щебень, битый камень»)

Углерод можно добавить и в расплавленную сталь, как повар добавляет в суп специи. При получении стали из чугуна, углерод наоборот «вынимают» различными способами. Все это только для понимания того, что без углерода стали не бывает. То есть, любая сталь состоит из железа и углерода, плюс некие специи, которые добавил повар в этот стальной суп при варке.

Кстати, это очень точная аналогия, хотя и не моя. Когда у меня спрашивают, как и где я варю сталь, то довольно правдиво отвечаю: «На даче, в горшочке». Мне, конечно, не верят, думая, что шучу. Однако, если под дачей понимать расположенную за городом небольшую мастерскую, а за горшочек - шамотный тигель, то все остальное совершенно точно. И специи по ходу варки добавлять приходится, и помешивать иногда, и смотреть – готово или не готово мое варево.

Несколько лет назад в свет вышла книга «Азбука ножа» инженера-конструктора одного из уральских предприятий Юрия Иванова. В этой книге автор простым языком в форме дружеской беседы пытается представить читателю свой взгляд на теорию резания. Аналогия про повара из этой книги. Мне очень приятно, что я был консультантом при написании одной из ее глав. Позволю себе привести еще парочку интересных сравнений оттуда.

«Представим себе, что наш кусок стали состоит не из каких-то невидимых фигур, а, скажем, из тряпичных сумок, с которыми мы ходим в магазин за продуктами. Развесим эти сумки на веревку, одна за другой, рядом натянем еще веревку с сумками, потом еще и еще. Зрелище фантастическое – поляна, поле, целый аэродром затянут рядами веревок, на которых болтаются подвешенные авоськи. Мы можем подойти и смять каждую сумку, сложить ее пополам, вчетверо – как угодно, ведь это просто кусок материи. Даже простой ветер заставит эти сумки болтаться в разные стороны.

Теперь давайте представим, что кто-то огромный … в каждую насыпал доверху яблок или картошки… Теперь каждая сумка уже не просто бесформенная тряпка, а тугой раздувшийся мешок… каждую сумку со всех сторон подпирают такие же раздувшиеся соседи и все вместе они образуют нечто плотное и крепкое… Мы увлеклись фантазиями, но именно сейчас на наших глазах произошел процесс, который на языке специалистов называется закалкой стали… Чтобы не томить любознательного читателя, сразу скажу, что под развешенными на аэродроме сумками мы подразумевали мельчайшие частицы железа, картошка в этих сумках выступала в роли частичек углерода, которые каким-то образом смогли туда проникнуть, а весь этот картофельно-сумочный аэродром и есть кусок стали, внутри которого мы путешествуем».

Кому-то эта аналогия покажется не совсем подходящей, не спорю, но главное сделана попытка объяснить сложное простыми словами. А так как я уверен, что автор книги на меня не обидится, дам еще одну большую цитату. И то, что написано в ней очень важно уяснить, так как на этом процессе и основана закалка любых сталей.

«Для растворения углерода в стали наш слиток необходимо нагреть до определенной температуры (около 740…850 градусов) и выдержать некоторое время. Этот процесс очень похож на растворение поваренной соли в воде – в стакане очень холодной воды мы вряд ли сможем растворить даже чайную ложку соли, сколько бы ее ни перемешивали. Но если в этот же стакан налить кипяток, то в нем эта ложка соли без труда растворится за несколько секунд. Добавим еще ложку соли – растворилась, добавим еще – опять растворилась, еще и еще… В результате мы получим очень соленую воду, в которой соль уже не сможет растворяться, как бы мы не старались».

Причины и механизмы растворения углерода в стали, как и его выделения в определенных условиях, нам для закалки знать не обязательно. Древние мастера вообще не знали что такое углерод и градусы, однако сталь калили и, пишут, иногда очень неплохо получалось.

Замечу, что как бы мы не старались мы не сможем запихнуть в железо больше 6,67% углерода. Да нам столько и не нужно. Обычно производители ножей работают со сталями с количеством углерода в них 0,35..1,2%. Я лично с несколько большим - где-то 1,5…2,2%, но, как вы увидите ниже, серьезной разницы в закалке любых сталей нет, нужно учитывать только температуру нагрева под закалку, чтобы растворить как можно больше «соли» и скорость остывания.

«Если теперь мы оставим наш рассол спокойно остывать, то через некоторое время увидим, как соль начнет выпадать в виде кристаллов, и чем сильнее будет остывать наш стакан с рассолом, тем больше соли выпадет в осадок, то есть, при охлаждении вода в стакане будет становиться менее соленой, поскольку соль будет выделяться из воды и выпадать в стакан в виде кристаллов.

Давайте теперь попробуем охлаждать наш пересоленый кипяток не постепенно, а резко, чтобы он за несколько секунд превратился в лед. В этом случае мы не увидим никаких кристаллов выделившейся соли – она просто не успеет вырасти в кристаллы и выпасть в осадок, в результате чего мы получим очень соленый лед. К чему мы затеяли этот соленый эксперимент? Да к тому, что растворение углерода в железе, равно как и выпадение его обратно при медленном охлаждении происходит точно так же, как и соль в воде – природа этих процессов одинакова и изменить ее мы не в силах.

Отсюда следует простое правило – чтобы закалить сталь, то есть сделать ее более прочной и твердой, ее необходимо нагреть до определенной температуры, выдержать какое-то время (чтобы углерод успел полностью раствориться в железе) а затем резко охладить. Именно при резком охлаждении углерод не успеет выделиться из железа (картофелины не успеют повыскакивать из сумок) и наш будущий нож станет твердым и прочным».

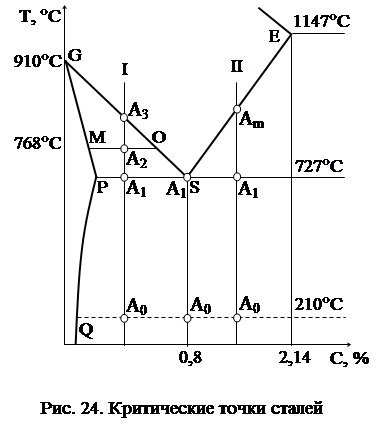

Температура при которой в стали начинается растворяться углерод, называется критической точкой стали и обозначается Ас1. Вообще-то, слово «критическая» как-то путает и немного пугает, сразу представляется что-то опасное и неудобное. Поэтому для лучшего понимания определение «критические точки» проще заменить на «нужные точки». Это для стали они может быть и критические, а нам без них в закалке – никуда.

Эти нужные нам критические точки в 1886 году открыл наш соотечественник Д.К. Чернов, поэтому эти точки называют еще точками Чернова. Они всегда обозначаются буквой «А».

Первая нужная точка, (а критические, но нам не нужные, я постараюсь не упоминать), лежит на температурной линии в 727 градусов. Эту линии еще называют линией эвтектоидного превращения. Только для закалки эта линия нам особо-то и не нужна, поэтому позже заменим ее другой, пусть и не совсем критической, но более полезной.

Для понимания: эвтектика – это механическая смесь двух или более видов кристаллов, одновременно кристаллизовавшихся из жидкости (нашего солевого раствора). Так как из солевого раствора выделяется только один вид кристаллов, то никакой эвтектики там нет. Однако, если бы одновременно выпало в осадок еще что-то отличное от соли, допустим известь, то была бы и мы смогли бы начертить диаграму, а выпавшие кристаллы извести и соли у нас стали бы фазами.

Фаза - это то, что имеет четкую границу, то есть, - составляющая смеси, резко отличающихся от других составляющих.

Почему такая важная критическая линия PSK на диаграмме железо-углерод нам не нужна?

Да потому что мы редко имеем дело с чисто углеродистыми сталями, а легирующие элементы двигают эту линию по температурной шкале туда-сюда: одни ее повышают, другие понижают. Большинство, конечно, повышает, поэтому для каждой марки стали критические температурные точки - точки необходимого нагрева, когда в ней начинает растворяться углерод, и охлаждения, когда он выделяется – разные. Да и для закалки стали при нагреве температура должна быть немного выше этих точек, чтобы углерод растворялся активнее.

Для наиболее распространенных сталей закалочная температура находится в пределах 760-860 градусов, поэтому вторую нужную нам линию в нашей будущей закалочной таблице можно провести по температуре в 850. Это будет некая усредненная температура закалки.

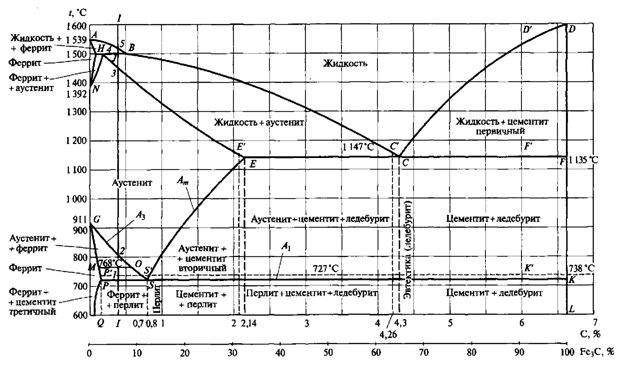

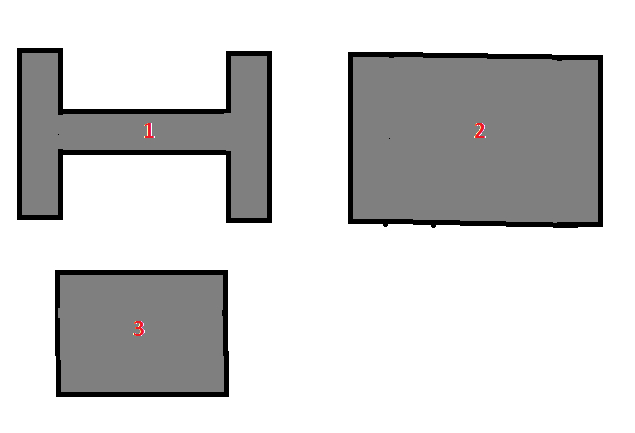

Если рассматривать диаграму железо-углерод, то правая часть с чугунами нам не нужна. Не нужна и верхняя с расплавами, поэтому диаграмму спокойно можно урезать вот до такого вида еще и срезав ее до температуры 1100 градусов.

Но даже такая упрощенная схема нам мало поможет, потому как есть еще высоколегированные популярные у любителей ножей стали и их температура закалки не будет попадать в обозначенную на рисунке область закалочных температур. Поэтому придется поработать с новыми терминами для лучшего понимания процессов и начертить свою упрощенную но понятную закалочную схему для всех классов популярных ножевых сталей.

Сразу прошу прощения за то, что вряд ли смогу обойтись без специальных терминов, но что поделать – структуры стали и закалка даже сейчас остаются великим колдунством. Например, при одной и той же температуре закалки некоторые стали могут закалиться, а могут и не закалиться вообще. Дело здесь в направлении закалки – снизу вверх или сверху вниз по температурной шкале. То есть, нагреваем мы сталь до нужной нам температуры, или остужаем ее.

То, что углерод растворяется – это непонимания, думаю, не вызывает. А вот на слова что он выделяется, сразу возникает вопрос: «в каком виде?».

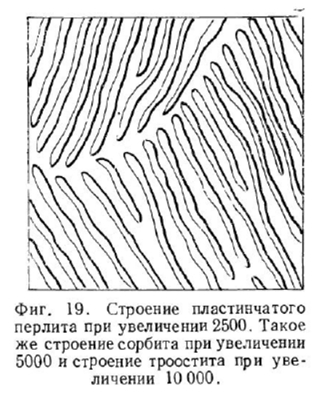

Углерод выделяется в виде его соединения с железом в форме карбида железа – Fe3C. Это самая твердая фаза, какая может только быть в стали. Называется она цементитом, видимо от того, что под микроскопом похожа на битые камни, в вязкой перлитной матрице. Но это не точно. Проскочило слово «перлитной», так вот «перлит» - это основная, ключевая фаза большинства сталей. Состоит перлит из феррита (железа) и цементита – карбидов железа.

Здесь все очень просто – все стали состоят из феррита и цементита, потому как больше не из чего. То есть, если простыми словами, все стали состоят из железа и соединений углерода с ним. А разные структуры получаются по причине дисперсности (измельчения) этих структур и формы соединений углерода.

Проще всего представить перлит можно в виде цементно-песчаной смеси, где связующее - цемент выступает в роли железа, а песок в виде цементита – Fe3C. А так как песок может быть мелким, крупным по фракции, то и названия таких смесей разные, хотя основа одна – цемент и песок.

Помимо мелких частичек и чешуек цементит может образовывать крупные карбиды – камушки или, если принимать во внимание его большую твердость и хрупкость, «алмазы». Скопления карбидов и выглядят под микроскопом как скопление маленьких блестящих алмазиков. Если в нашу цементно-песчаную смесь добавить немного щебня, это и будет очень похоже на структуру такой стали – перлит плюс цементит.

Надеюсь, всем понятно, что количество, размеры, форма нашего «щебня» очень сильно влияют на свойства получаемого «бетона» или стали в нашем случае? Если щебня не очень много – свойства мало будут отличаться от свойств цементно-песчаной смеси, если только один щебень, а смеси мало, то наш бетон будет очень хрупким, хотя и твердым.

Есть в стали цементит в виде карбидов (битый камень) или нет, очень важно знать для определения режимов закалки и получения нужных нам свойств. Приправы в виде легирующих элементов изменяют свойства карбидов, делая наш щебень более тугоплавким и более твердым. То есть, изменяется состав карбидов – он усложняется, и изменяются свойства нашего связующего железа. Если проводить аналогии, то с добавлением легирующих в сталь (бетон) наш цемент становится не трехсотой марки, а пятисотой, только и всего. И при этом щебень стал прочнее – из мрамора с твердостью 6 превратился в кварц с твердостью 7 по Моосу.

В так называемой «алмазной стали» нет никаких алмазов, но зато там много легированных вольфрамом твердых карбидов, которые упрочняют мартенсит. «Мартенсит» - еще одно слово, которое надо запомнить. Это собственно та структура, которую нам нужно получить при закалке. Это структура представляет собой не песчано-цементную смесь, а наш замороженный лед – твердый раствор углерода в альфа-железе, часто в перемешку с битым камнем – карбидами.

Я написал твердый раствор в альфа-железе специально, чтобы потом сказать, что бывает еще один твердый раствор – раствор углерода в гамма-железе. И это важно, потому как раствором в альфа-железе мы режем, а с раствором в гамма-железе работаем при закалке. Ну, такое вот оно железо – при нагревании меняет свои свойства и кристаллическую решетку. Есть еще и бета-железо, и хотя про него говорят мало, как важный элемент закалки оно нам понадобится.

Итак, пока мы знаем основные фазовые составляющие стали, состоящие из разнокалиберного железа и углерода: перлит, цементит, мартенсит. Чтобы закалить сталь, нам нужно из смеси железа и углерода – перлита или перлита с цементитом, получить твердый раствор углерода в железе - мартенсит. Из цементно-песчаной смеси с гравием сделать очень соленый лед. А для этого, как вы помните, нужно просто нагреть сталь до определенной температуры.

Причем нужно понимать, что нагрев стали под определенную температуру и остывание стали до этой температуры приведет иногда к совершенно разным результатам при закалке. И диаграмма железо-углерод (цементит) нам в закалке поможет не много, так как она описывает идеальные условия: изменения в углеродистых сталях при очень медленном нагреве. Поэтому ее проще забыть и нарисовать свою закалочную таблицу, ориентируясь при этом не на термопары и муфельные печи, а на тысячелетний опыт мастеров работающих со сталью.

Эта часть рассказа о закалке вышла какой-то уж слишком фантазийной по причине множества аналогий, зато следующая будет сугубо практической с минимумом определений и сравнений. Но это не точно. Добавлю только еще один термин, чтобы читатель мог понимать и представлять процессы, происходящие в стали. Хотя можно обойтись и без всего этого, как обходились без знаний о фазах и структурах наши предки. Определить углеродистая перед вами сталь, легированная или нержавеющая довольно просто. А это необходимо знать перед закалкой.

О закалке стали 2

То, что закалка изменяет свойства стали не заметить трудно. И в соответствии с житейской логикой, если изменяются одни свойства, то, скорее всего, меняются и другие. Поэтому изменение свойств стали после закалки в головах наших предков значительно расширило свои границы.

Закалка стала обрастать мифами и легендами. Действительно, что мог подумать какой-нибудь солдат из афинского войска глядя на то, что одна рана после пореза заживает быстро, а другая, даже меньшая, гноится и воспаляется?

Если в середине 19 века акушера, профессора Игнаца Филиппа Зиммельвейса «просвещенные европейцы» насильно упекли в психушку и забили там до смерти за то, что он предложил врачам хорошенько мыть руки перед операцией, то что говорить о жителях далеких эпох? Микробы – это точно не про греков.

Приведу немного цитат из седьмой главы ремесленного трактата 12 века под авторством Абу-л-Фазл Хубайши Тифлиси (Персия) «Описание ремесел».

«Закаливание меча. Если кто-либо захочет так закалить клинок, что он будет рубить все что им не ударить и станет очень острым, пусть смешает желчь барана с мочой осла и закаливает в этой смеси клинок. После этого клинок будет рубить все, что не ударить и станет очень опасен».

Все эти заморочки и пляски древних вокруг обычной закалки - только из-за низкого качества стали, ее неоднородности и, зачатую, малого содержания углерода. Что такое углерод и как он влияет на свойства стали старые мастера, конечно, не знали. Однако давали вполне вменяемые рецепты, не понимая основ и механизмов происходящих при этом процессов. Из упомянутой выше книги.

«Превращение мягкого железа в сталь. Если кто-либо захочет превратить мягкое железо в сталь, пусть сначала его расплавит, а когда оно расплавится на огне, смешает корки кислого граната и желтого миробалана и посыплет этим — железо превратится в хорошую сталь».

Здесь вполне внятно описан процесс науглероживания стали, где в качестве карбюризатора использованы корки граната. Как собственно и моча – раствор солей увеличивающих скорость охлаждения закаливаемого изделия.

Жаль только, что железо расплавить в то время было нельзя – технологии не позволяли. Засыпать все в тигель и науглеродить – да, кинуть корки в расплав железа – нет.

Все рецепты мастера тщательно хранили, потому как от этого зависели их заработки и, значит, благосостояние. Пишут, что знаменитый японский мастер Масамуне тут же отрубил руку своему приемному сыну Самонджи, от чего тот умер. Отрубил за то, что Самонджи во время закалки мастером клинка сунул руку в воду, чтобы узнать ее температуру. Еще пишут, Мастер Масамуне был очень добрым человеком.

Еще парочка рецептов от Хубайши Тифлиси, чтобы понять всю глубину тех изысканий.

«Закаливание любого клинка. Если кто захочет так закалить клинок, чтобы место куда он ударил, не заживало бы и превратилось в свищ, пусть смешает кровь собаки, человеческую мочу и сок лука-порея и пропитает этим старых хлопок. Затем накалит на огне клинок, обернет этим влажным хлопком и составит на три дня в горячем навозе. Потом пусть вынет и пользуется».

На первый взгляд кажется бессмыслицей, однако навоз – это очень агрессивная среда, заставляющая сталь усиленно корродировать. В появившиеся микропоры попадает питательная среда из состава обмазки и навоза, в которой активно размножаются патогенные микробы.

Это вам напоминание про «полезность» дола на кухонных ножах или тех охотничьих ножах, которыми время от времени разделывают пищу.

Кстати, рецепт закалки топора для незаживающих ран отличается от рецепта закалки ножа. Разительно. Рецепт закалки острия копья тоже не плох.

«Если кто захочет закалить копье так, чтобы раненый им за час почернел от раны и погиб, пусть возьмет осиные яйца, сожжет их, смешает с кровью осла и все это прокипятит в воде. Потом станет закаливать в этом наконечник». И, конечно, рецепт закалки меча для таких ран совершенно другой.

В книге собрано более десятка рецептов закалки стали. Можно как-нибудь рассмотреть их все и поискать зерна рациональности…

Еще рецепт зонной закалки, но уже не такой старинный как прошлые.

«Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что существует очень простой способ для придания стали такой твердости. Шило, лезвие ножа или другой инструмент накаливаются добела и тотчас же погружаются в обыкновенный сургуч на одну секунду. Эту операцию повторяют беспрерывно, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче, до тех пор, пока сталь не остынет и не будет больше входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается снять приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали рекомендуется каждый раз смачивать их скипидаром».

Думаю, дефицитный сейчас сургуч можно попробовать заметить парафином, так как температура плавления у них примерно одинаковая около 60 у сургуча и 65 – 80 у парафина. Правда плотность разная.

Современные мастера не отстают от мастеров прошлых веков и придумывают все новые и новые рецепты, для своих дамасков и ламинатов. Эти изыскания оплачивает в конечном итоге покупатель. Покупатель всегда все оплачивает.

Вот, взять к примеру известные и популярные «канатные тесты» на результаты которых покупатель и ориентируется. Он думает, глядя на результат тестов, что купит себе у победителя прочный нож, который не будет тупиться дольше других? А вот фигушки. Давайте разбираться, так как заголовок статьи к этим тестам имеет самое прямое отношение.

Вообще, среднестатистический пользователь почему-то думает, что «канатный тест» придумали мудрые ученые. А это совершенно не так. Ученые, да и известные мастера, как раз предостерегают людей ориентироваться на результаты нарезки канатов. И причин тут даже не одна, а целых две. Серьезных таких причин.

Так как пока никто не взял на себя обязанности летописца истории нашей современной ножевой индустрии, то попробую побыть им немного.

Итак, всего лишь двадцать лет назад никаких таких канатных тестов не было. Мастеровой народ и любители ножей тихо-мирно поживали себе на форумах и неспешно обсуждали всякие пришедшие в голову мысли – свои и коллег. Ножевой мир тихо варился в собственном соку, словно папоротники в болотах девонского периода палеозойской эры.

И тут бац…Нет, не метеорит, а так называемые «дамаско-булатные войны» – первая и вторая. Умолчу пока об их причинах, как и об основных участвующих сторонах, нам главное - результаты этих жестоких сетевых баталий. У каждой войны есть результат, и у этих войн он был, причем довольно значимый.

Во-первых, уютно угнездившуюся на ножевом Олимпе публику из известных мастеров спустили немного пониже - они стали ближе к народу. Во-вторых, в России резко увеличился интерес к булатам, что повлекло за собой появление целой плеяды новых мастеров работающих как с дамаском, так и с булатом.

В-третьих, чувствительный пинок расслабившимся мэтрам заставил их зашевелиться и выдавать на гора уже совершенно другие по качеству и сложности работы.

В общем, ножевой мир всколыхнулся и задумался, а что же мы делаем? Вот тут и возникла идея проверки ножей на качество. Предлагались самые разнообразные варианты от забугорных тестов типа прокатки режущей кромки по латунной трубке (одно время популярный тест), до рубки проволоки и постройки специальных механизмов.

Думали, думали и придумали резать ножом что-то такое, что быстро его затупит. В качестве такого материала был выбран… а вот и не угадали – войлок. Все резали войлок и делились результатами друг с другом. Однако, валенки быстро закончились, да и войлок у энтузиастов часто был не той системы, поэтому народ опять напряг мозги.

В итоге кто-то шибко умный посоветовал канат. Желающие могут покопаться в архивах ножевых форумов и найти точную дату данного события. Предлагаю этот день сделать всенародным праздником и выходным.

Первые публичные тесты прошли в Москве при небольшом скоплении народа. Результаты многих озадачили, так как в тестах участвовали клинки от известных мастеров и они первые места не заняли, как ожидалось. Это был шок. Все чесали репу и тихонько обсуждали случившееся. Мастера искали оправдания, хотя надо было просто забить и послать.

Один публичный тест, другой и тут кое-кто просёк, что это же золотое дно! Нахрена годами набирать авторитет, пробираясь к вершине Олимпа, когда туда можно пройтись прямо по головам наших мэтров ими же любезно подставленными. И люди пошли…

Этот лохотрон выглядел так: собираем кучу ножей известных мастеров и брендов, делаем свой нож для резки канатов - и мы в дамках. Покупатель видит, что наш нож перерезал всех и идет к нам, а вот тут-то мы и продаем ему за дорого (мы же крутые победили мэтров) всякую лабуду.

И ведь прокатывало. Потом, правда, в сети появлялись робкие вопросы купивших такие ножи: «А почему они не режут?». Только кто их слушал?

Мастера – не дураки, эффективных менеджеров раскусили быстро и на такие соревнования тоже стали выставлять свои канаторезательные ножи. Случались и казусы – закаленные до ужаса клинки ломались об мягкий канат. В итоге у нас появился новый вид спорта – резка канатов.

Для победы в нем требуется особый инструмент – специально закаленные ножи. То, что кроме как резать что-то относительно мягкое такими ножами ничего нельзя, это никого не смущало и не смущает – главное победа и имя в первых строчках рейтинга. Чтобы набрать большую твердость не так давно некоторые шли на всякие ухищрения, и даже обрабатывали сталь в жидком азоте.

Маркетинг набирал обороты…

Частенько то, что их ножи участвуют в тестах, мастера даже не знали. Более того: как точили их ножи, у кого взяли, для чего данный нож предназначался никого не волновало – главное чтобы клеймо стояло. Да и о результатах тестов их участники (посредством своих ножей) порой случайно узнавали от клиентов или же еще кого-то.

Как сделать нож-победитель для резки канатов? Не сложно – нужно закалить его на максимально возможную твердость. Желательно если клинок будет из легированной карбидообразующими элементами высокоуглеродистой стали. Угол заточки можно делать большим, так как проверяется не качество реза, а его продолжительность. То, что ножом будет трудно заточить карандаш – не важно: канат-то он будет пилить очень долго.

Если такой нож уронить на бетонный пол, то он, скорее всего, расколется. Но низкая прочность окупается износостойкостью лезвия. В поход такой нож брать тоже не стоит, но кто сейчас в походы ходит? Настоящие такие - дней на несколько в отрыве от цивилизации?

А вот что писал профессор Колчин, советский историк и археолог о том, каким должен быть хороший нож. Ориентируясь на эти упомянутые качества мастера и проигрывали канатные тесты, пока за ум не взялись.

«Переходя к технологии изготовления, определим, каким техническим требованиям должен отвечать нож в эксплуатации. Этих требований три. Первое – максимальная твердость острия лезвия, способная удерживать остроту, второе – вязкость клинка, позволяющая лезвию при изгибах и ударах не ломаться, и третье – возможность восстановления затупленного лезвия».

Получается, что благодаря тестированию на канате у нас в ноже осталось только одно ему нужное требование – максимальная твердость острия». Хорошо это? Нет, конечно, но других ориентиров у покупателей нет. Интересуясь свойствами клинка, покупатель ориентируется только на твердость. Это заставляет изготовителей гнаться за ней, как за убегающим горизонтом и конца этой гонки не видно, потому как окружающая среда все меньше требует от ножа двух следующих качеств: ударной вязкости и способности к быстрой заточке.

Гай Плиний Старший (род в 22-24 году н.э.) «Естественная история…» (1810 г. издания)

«Железные рудокопи находятся почти везде… Разности железа многочисленны… Некоторые земли дают токмо мягкое, к свинцу подходящее железо, другие хрупкое и рудянистое, коего в употреблении на колеса и гвозди избегать должно… (запомните эти слова). Иное скорее ржавеет... Между всеми же имеет преимущество Серическое железо… второе место заслуживает Пароское. Другие виды железа не переделываются в чистую сталь, но получают примесь мягчайшего железа… Тончайшие железные вещи обыкновенно закаливаются в масле, дабы от воды они соделались до хрупкости крепкими».

Заметили, никакой заморочки с закалкой. Закаливали, как и сейчас, обычно или в масле или в воде. И даже древние греки знали, что крепкий нож может быть хрупким, только вот современным покупателям это невдомёк. Или не нужно совсем – ему и так пойдет. Это в прошлом требовались и другие свойства оружия.

Об этом писал в середине 19 века поручик Максимов в своем наставлении «О распознании достоинства холодного оружия».

«…Здешние клинки, не уступая ни в чем знаменитым азиатским. Разве только затейливостью узора, в некоторых, очень важных отношениях имеют большое преимущество, так например гибкость, вязкость и упругость. Обыкновенные качества здешнего оружия, совершенно чужды азиатскому. Все достоинство которого заключается в твердости и красоте узоров.

Но одна чрезмерная твердость клинка, достигающая иногда до того, что искусные бойцы перерубают ими оружейные стволы, в неопытных руках не принесет пользы, даже может быть вредна, ибо при избытке твердости металл может быть хрупок и тогда от случайного удара плашмя клинок разобьется на несколько кусков. Я был свидетелем подобного случая, бывшего в 1846 году в Собственном конвое Его Величества с знаменитою турецкою саблей, принадлежавшей моему товарищу, сыну шамхала Тарковского.

Твердость клинка может быть безусловно полезна в одном только роде холодного оружия в кинжале, но и тут гибкость никогда не будет лишняя».

А вот что пишет о твердости в своей книге «Секреты булата» наш известный мастер-оружейник Л.Б. Архангельский.

«Сама по себе высокая твердость не обеспечивает прочность клинка, ни стойкость его лезвия. (В самом деле, стекло твердое, но из-за полного отсутствия эластичности не прочное, поэтому делать из него сабли и ножи не следует)… Только сочетание твердости и прочности придает лезвию клинка в холодном оружии необходимую стойкость к истиранию и ударам». Кроме того, клинки должны иметь и некоторую упругость».

Были попытки сделать в канатных тестах вторую часть – испытание на излом и ударную вязкость, но, по понятным и описанным выше причинам это не прижилось. Действительно, какая такая ударная вязкость, если мы большей частью режем огурцы и помидоры не выходя из дома? Кстати, помидорный тест тоже есть.

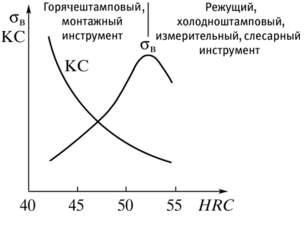

Да стоит открыть любой учебник, как мы прочитаем:

«Предел прочности возрастает одновременно с ростом твердости до 48 – 52HRC, дальнейшее увеличение твердости вызывает резкое падение предела прочности. Это связано с изменением механизма разрушения. На первом этапе роста твердости разрушение вязкое, оно предваряется пластической деформацией, осуществление которой требует затрат энергии; на втором этапе разрушение хрупкое. Твердость режущих инструментов значительно выше 48 - 52HRC, поэтому повышение твердости материала, используемого для изготовления режущего инструмента, всегда сопровождается снижением прочности.

Прочность и ударная вязкость используемого материала должна назначаться из принципа достаточности – не должно быть выкрашивания режущей кромки и, тем более, поломки инструмента».

Рис. 1.4. Зависимость предела прочности (ов) и ударной вязкости (КС) от твердости (схема)

«Одновременное повышение и твердости, и прочности для инструментальных материалов реализуется весьма ограниченно. Это может быть достигнуто только для сталей и только до определенного уровня твердости.

Для прочих инструментальных материалов — сталей высокой твердости, твердых сплавов, режущей керамики, СТМ повышение твердости сопровождается снижением прочности. Это связано с изменением механизма разрушения. На первом этапе роста твердости разрушение вязкое, оно предваряется пластической деформацией, осуществление которой требует затрат энергии; на втором этапе разрушение хрупкое.

Зависимость между твердостью и ударной вязкостью принципиально одинакова для всех материалов. Увеличение прочности приводит к снижению ударной вязкости (см. рис. 1.4).

Эти закономерности определяют принцип выбора прочности и ударной вязкости инструментальных материалов. Эти характеристики должны назначаться из принципа достаточности — необходимо предотвратить локальное (например, сколы режущей кромки) и, тем более, полное разрушение инструмента (поломка)».

«Трещиностойкость характеризует способность материала сохранять свою работоспособность (не разрушаться) при наличии трещины. Чем выше твердость инструментального материала, тем меньше его трещиностойкость».

Так зачем клинку нужна твердость?

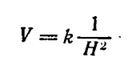

При резании режущая кромка ножа в результате работы подвергается истиранию и абразивному износу. Абразивный износ измеряется объемом V материала сошлифованного с единицы поверхности данным абразивом за единицу времени в данных условиях.

Существует определенная связь между износом V и микротвердостью H материала. Износ хрупких материалов, (а закаленная кромка ножа особенно для соревнований по резке каната материал хрупкий), обратно пропорционален квадрату их твердости.

То есть, износ тем меньше, чем больше твердость. А это значит, что закаленным на большую твердость клинком можно сделать больше резов.

Вот только износостойкость не всегда польза. Затачивание основано на износе кромки до нужной толщины под влиянием абразива. Если кромка тверже абразива – заточить нельзя. Чем тверже нож – тем дороже абразив и дольше заточка. Как и чем затачивать твердый нож в полевых условиях? Да даже дома не все это смогут сделать сами.

Получается, что продолжи мы канатный тест во времени используя заточку по ходу испытаний, совсем не факт что выиграет тот нож, который победил на первом этапе. Пока его заточат, менее твердый успеет не только восстановить кромку, но и сделать некоторое количество резов. И чем дольше будут продолжаться соревнования, тем меньше шансов будет у твердых ножей – с каждым разом его правка будет занимать все больше времени. И в итоге нож придется нести в мастерскую, а более мягкий в это время будет продолжать резать.

Если бы гонки «Формулы-1» продолжались до первой заправки или первой смены колес, они точь в точь походили бы на тесты по резке каната. И в итоге мы увидели бы на трассе не привычные мощные болиды, а легкие шаткие трехколесные конструкции на велосипедных шинах. Вот в эту сторону пока и движется наша ножевая индустрия.

Как можно графически представить совокупные свойства ножа в зависимости от трех предъявляемых к нему требованиям?

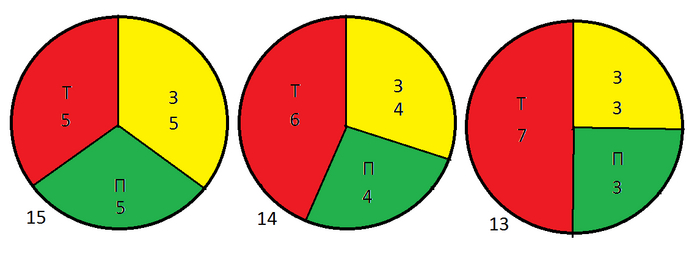

Твердость – Т, затачиваемость – З и прочность – П, примем площадь круга и как нибудь оценим - дадим на каждое свойство пять единиц. В итоге сбалансированный по свойствам нож у нас будет иметь 15 единиц этих свойств.

Увеличим твердость ножа. Увеличить можно только за счет других своств. Поэтому добавляя единицу к твердости мы по единице отнимем у прочности и затачиваемости. В итоге получим в ноже уже не 15, а 14 единиц своств.

Добавив еще единицу твердости, получим только 13 единиц общих свойств. Вообще-то давно пора было открыть закон сохранения свойств, так как свойства стали есть по сути энергия удерживающая структуры в стабильном состоянии. И выглядеть наша секторная диаграмма свойств должна так:

А дальше последует самое сложное и самое интересное: научно-практическая часть. В которой попробую на пальцах объяснить то, что нарисовано в этом, как многим кажется, кошмаре:

О закалке 1

Изготовление хоть ножа, хоть меча состоит из трех основных видов технологии. Первое – это получение самого металла, второе – получение изделия заданной формы и третье – термическая обработка изделия.

Изменение свойств металлов при термической обработке очень велико. А изменение свойств стали, так как речь сейчас идет именно о ней, просто громадно. Из мягкой и пластичной после закалки она становится твердой и прочной, причем иногда настолько, что изделие не усиливают какими-то способами, а тупо не закаливают полностью или применяют термообработку понижающую ряд полученных свойств.

Как простейший пример - клинки спортивного оружия. А теперь немного документов. Обращусь к Правилам вида спорта «Фехтование» утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.08.2016 № 944.

В этих правилах обговаривается все до мельчайших деталей. Нам, в данном случае, интересны два параметра оружия: длина, толщина и жесткость.

§5. Сабля.

1. Длина и вес.

Общая максимальная длина сабли – 105 см. Общий вес готовой к использованию сабли составляет менее 500 граммов.

2. Клинок.

2.1. Клинок сделан из стали; его сечение близкое к прямоугольному. Максимальная длина клинка – 88 см; минимальная ширина клинка 4 мм, она должна находиться около головки. Минимальная толщина клинка – 1,2 мм, и она также должна находиться ниже головки (рис.12).

2.2. Его конец может состоять из единого целого или должен быть завернут таким образом, чтобы образовалась головка, вид которой сверху должен представлять квадратное или прямоугольное сечение минимум в 4 мм и максимум в 6 мм; максимальный размер сечения должен находиться не более чем в 3 мм от окончания клинка.

2.3. Оконечность клинка может быть выполнена также в виде цельной головки; в этом случае он должен иметь такое же сечение, как и загнутое окончание клинка (рис.12).

2.4. Если клинок имеет изгиб, то последний должен быть плавным и не превышать 4 см (рис.13). Запрещены клинки, концы которых могут цепляться, и клинки, которые изогнуты в сторону лезвия.

. Допустимый изгиб клинка сабли.

2.5. Клинок сабли должен иметь гибкость, соответствующую стреле прогиба минимум 4,0 см и максимум 7,0 см, измеряемой в следующих условиях:

- клинок закрепляется горизонтально в 70 см от края головки;

- гирька весом в 200 гр. подвешивается в 1 см от края головки;

- стрела прогиба измеряется по концу наконечника между двумя положениями головки – нагруженным и ненагруженным (рис.8, стр.88)».

Ничего интересного не заметили в этом описании? Нет? Тогда еще одна картинка с размерами.

Это кончик спортивной сабли. Ширина клинка 4 мм, толщина 1,2 мм. Теперь возьмите линейку и отметьте на ней 4 мм и 1 мм. Не 4 см шириной как у некоторых сабель, а 4 мм. Не 6 мм толщины, а 1,2 мм. И такой узкой и тонкой полоской спортсмены не только наносят удары, но и парируют чужие.

И это притом, что спортивное оружие «недокалено». Вернее, оно термообработано так, чтобы не нанести травму сопернику - при сильном ударе клинок спортивного оружия согнется. Однако, можно закалить и посильнее.

Возьмите в руки широкую стальную линейку. Ее толщина даже меньше миллиметра, однако, если у нее заточить край – это будет довольно грозное оружие. При такой малой толщине, линейке хватит жесткости, чтобы нанести опасную рану. А теперь вспомните про что-то там «упрочняющий» дол и найдите для него место на этой сабле. Причем я специально отметил, что данному оружию термической обработкой «недодали» жесткости, чтобы не делать его травмоопасным.

Клинок спортивной сабли.

Хотя говорить что все стали после закалки становятся тверже – нельзя. Например, некоторые «нержавейки» после закалки становятся мягче, но это уже частности, а пока о том, что и так всем известно.

И вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что многие пользователи закаленных изделий путают свойства после термической обработки со свойствами сталей разных марок. Чаще всего закаленными (термически обработанными, давайте под закалкой примем этот термин) у нас выступают ножи, с которыми мы имеем дело ежедневно. (Те же ложки и вилки тоже прошли термообработку, но немного другую). Поэтому часто можно слышать, что сталь, ну, допустим 65Г, хуже в клинках чем, например, Х12МФ.

Хотя после термической обработки первая может быть тверже второй намного, да и эта вторая при желании термиста станет вообще непригодной для использования в каком либо изделии. «Убить» полностью сталь закалкой сложно, но нет ничего невозможного. И чаще нам приходится сталкиваться не с неподходящей маркой стали, а с несоответствующей задачам термической обработкой.

И тут опять приходится бороться с тараканами в чужих головах, а все из-за того, что многие любители ножей, как и мастера эти ножи изготавливающие, путают закалку стали, прокаливаемость стали и неполную закалку стали. Все эти непохожие друг на друга термины смешались в кучу в их головах как кони и люди в доме Облонских.

Пример. После прочтения одной моей статьи, некий мастер по изготовлению ножей очень расстроился из-за того, что я якобы нелицеприятно высказался о современном ламинате (и дамаске) после закалки теряющем смысл.

Суть в том, что на центральный слой и на обкладки мастера используют стали популярные и хорошие, но после термообработки имеющие примерно одинаковую твердость. В качестве контраргумента мне привели клинок, изготовленный из У8 – центральный слой и 95Х18 – обкладки.

95х18 нержавеющая сталь и конструкция ножа, как и выбор материалов на первый взгляд кажутся идеальными – углеродка режет, а «нержавейка» усиливает механические свойства и уменьшает коррозию.

На вопрос как 95х18 «усилит» клинок обычно ссылаются на справочник, в котором указана температура ее закалки – 1050 градусов (температура закалки У8 – около 800 градусов). По логике мастеров, а такой пакет как оказалось довольно популярен, нержавейка получит частичную закалку или не закалится вообще, что сделает обкладки из нее более прочными и вязкими. На практике ничего такого не получится, а выйдет совершенно наоборот. Более того, ударная вязкость обкладок может стать меньше, чем у центрального слоя при закалке от 800 градусов. А все потому, что мастерами в данном случае попутаны свойства сталей после изотермической закалки и коррозионная стойкость сталей, в частности нержавейки.

Почему так получится, объясню ниже, хотя мифов в головах мастеров бродит множество и они частенько делятся ими со своими клиентами. Например, рассказами о том, как быстро углерод «перебегает» из одного слоя стали в другой. Тут вообще слово «диффузия» - забыто, а от чего она зависит мало кто знает, так как страницы учебников пошли на самокрутки или потрачены на растопку горнов.

Вообще, тема диффузии и как разные элементы в стали на нее влияют очень интересна. Интересна тем, что на способности углерода глубоко диффундировать (проникать) в железо базируются некоторые методы получения самой стали или ее упрочнения. Цементация стали – древнейший способ ее получения, имеющий как свои достоинства, так и существенные недостатки.

Представляете, если некоторые современные мастера изготавливающие ножи незнакомы со всеми «тайнами» закаливания сталей, то что говорить о мастерах древности? Именно в древности родилось великое множество мифов о закалке, часть из которых дошла и до нас. Более того, в эту часть мы свято верим, хотя обычный критический взгляд на миф его тут же рушит.

Давайте немного пройдемся по мифам, но перед этим о том, что же их вызвало, хотя если вы прочли прошлые статьи, прекрасно это знаете – никакое качество стали тех лет, а вернее наличие такой вредной примеси как фосфор. Фосфор вызывает хладноломкость стали, даже железо с фосфором становится хрупким. Были времена, когда железо считалось хорошим, если его можно было согнуть в обруч для бочки. Я не буду повторяться и приводить цитаты из первоисточников – они есть в прошлых статьях, как и данные по наличию фосфора.

Неоднородную сталь да еще с фосфором хорошо закалить трудно, так как после закалки вязкая сталь станет хрупкой сама по себе, а наличие фосфора сделает ее «стеклянной». Хотя древние греки проблем с закалкой не испытывали и калили клинки как и сейчас в масло. Но вот когда закончились их качественные руды…

В книге Дж. Р. Толкиена «Властелин колец» в части «Хоббит» упоминается тройная закалка наконечников копий гномов. Здесь, видимо, сработала «житейская логика» как и в случае с 95х18 на обкладках. У гномов: «чем больше раз закалим, тем большую твердость получим», у наших мастеров: «если недогреем, то получим меньшую твердость».

В первом случае мы можем получить растрескивание клинка, так как в процессе закалки возникают огромные напряжения. И если в стали есть сера или фосфор, то при бесконечных закалках мы, в конце концов, сломаем клинок. А если у нас сталь неоднородна, да еще с непроварами?

Как-то я решил испытать сколько закалок выдержит пруток из У8. Где-то в районе десятой он лопнул вдоль (не поперек) и я получил две почти ровные длинные половинки. Я уже писал про звенящие клинки после закалки и ссылался на видео, где в замедленной съемке показано как извивается закаливаемый в воде клинок, пытаясь это проиллюстрировать.

Кстати, Толкиен упоминает в своих произведениях еще один меч На́рсил, который был разбит на шесть частей и затем перекован в новый меч Анду́рил.

Интересный факт: кузнец-консультант принимавший участие в создании фильма усомнился в том, что в ту эпоху была возможность как-то сварить обломки меча в единое целое. И я так думаю. И даже мастерство кузнецов-эльфов здесь бы не помогло. И сейчас нет таких технологий у кузнецов, кроме как сварить все вместе электросваркой, а потом зачистить болгаркой швы. Можно только осторожно сварить куски металла в кучу наподобие уклада и уже из бруска оттянуть новый клинок.

Кстати, то, что меч развалился на части, говорит о «перекале» или некачественной стали. Да и вообще этот меч очень прост по конструкции – нет никакой вязкой сердцевины – одна сплошная закаленная на одинаковую твердость железка. У хорошего меча могло выкрошиться лезвие, но лопнуть на несколько частей – явный брак гномов. Ладно – сломался, но не развалился же…

Многие, наверное, слышали про закалку мечей в моче черных козлов или рыжих мальчиков и, вполне возможно, посмеялись над этим. А зря. Моча – это солевой раствор, а в этой среде скорость охлаждения стали в некотором интервале температур гораздо выше.

«В 10-процентном водном растворе поваренной соли скорость охлаждения стали в области трооститных превращений (500-600°С) в два раза больше скорости охлаждения в пресной воде. А в интервале 200-300 почти как у пресной воды. Это преимущество водных растворов солей используется в практике термической обработки»

А вот закалка в теле рабов – явный миф. Обычно пишут, что для того чтобы хорошо закалить меч нужно раба-нубийца долго и упорно откармливать. А потом вставить раскаленный меч ему в зад. Что-то в этом конечно есть, потому как поначалу скорость охлаждения будет высокой, а потом, по мере обгорания и налипания внутренностей на сталь уменьшится, что вполне выгодно. Однако так меч золотым выйдет. Рабы они ведь не от грязи заводятся. Чтобы доставить раба работоспособным в мастерскую это немало труда и средств надо затратить. Недаром, мечтая о светлом будущем и прекрасном далеко, Аристотель видел у каждого гражданина по три раба. А тут ценный ресурс для какой-то закалки разбазаривается…

И вообще мы упускаем такой существенный момент как коробление стали. Неоднородную сталь сильно коробит (а однородную раньше и взять было негде) поэтому после закалки необходимой операцией было выпрямление закаленного клинка.

Еще один не выдерживающий критики миф про то, как казаки закаливали клинки.

«В давние времена таким же способом закаливали кинжальные клинки кубанские казаки. Во время инициации - посвящения молодого казака в воины, он должен был несколько раз воткнуть в землю раскаленную заготовку своего личного кинжала».

Давайте разбираться. Если и был такой обычай, то он никак не связан напрямую с закалкой. С болью, как и всякая инициация – да, с термообработкой – точно нет. Во-первых, нет такого понятия «личный клинок». Сегодня клинок один – завтра казак побогаче купит. Во-вторых, после втыкания раскаленного клинка в землю – он будет весь кривой.

Тут на углях нагревая под закалку стараешься расположить так, чтобы пустот не было и искривления во время нагрева под собственным весом, а здесь раскаленный - и в землю. Да его и не воткнешь – согнется, не говоря уже о том, что не закалится.

А вот порассуждать о том, что раскаленную заготовку как-то надо держать – смысл есть. Пересилить боль какое-то время – это в порядке вещей при любой инициации. Выдержал боль – ты мужчина. Нет – готовься к следующему разу.

Все это опровергает еще один миф о закалке: закалке на скаку.

«Кузнецы передавали раскаленный клинок всаднику и тот мчался на резвом скакуне по горным долинам, размахивая клинком… Некоторые мастера закаливали таким образом клинки сабель только ранним утром, пока не сошла ночная роса и воздух прохладен и влажен, другие же дожидались тумана, когда воздух густо насыщен мельчайшими капельками воды».

Красиво, романтично, но невыполнимо. Итак, нагреть клинок нам нужно до 850 градусов максимум. Затем взять его клещами и быстро донести до газующего на месте всадника.

А как еще, это только в кино и на картинках мечи уже с готовыми рукоятями куют.

Нести нужно бегом, потому как сталь быстро остывает, и если остынет до 727 градусов, закалить мы ничего не сможем.

У всадника тоже должны быть клещи – он же не инициацию проходит – и этими клещами он должен ловко ухватить клинок и, тронув поводья, начать клещами размахивать. Правда уже не так красиво и романтично выглядит? А пока все это делается, ни скакать, ни размахивать уже и не нужно – остыло всё.

Еще один миф – это прижигание ножом ран и укусов змей и жарка мяса на кончиках кинжалов или саблях. Эту фигню часто можно видеть в кино – тоже романтично и брутально. Однако нагрев стали выше 150-200 градусов вызывает изменение ее свойств достигнутых ранее термообработкой. Нагрев до красна делает сталь такой же, как и до закалки – то есть мягкой пластичной.

В этой части старался избегать специальных терминов, они в следующей, как и то, почему же обкладки из 95х18 не работают и что мы измеряем на канатных тестах.

Обжиг печи закалки стекла

В сентябре прошлого года собрал и запустил на заводе печь закалки, от монтажа остались гигабайты фоток и видео, разной степени эпичности, на фотке ниже идёт процесс первичного обжига, помнится дым был зело ядовит, в цех можно было забежать на пять минут, дальше начиналась рвота.

Печь обозвал Люсей, Люся хорошая, умница, красавица, трудяга, мы таки подружились.

Дол на ноже. Экономия. 3

Если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он занимается, то он шарлатан. (Курт Воннегут)

Еще говорят, что если ты хоть немного разбираешься в теме, то даже самый сложный вопрос должен уметь объяснить на пальцах любому. Я уже много чего написал, но мало что объяснил. Попробую, хотя читатели здесь давно не восьмилетние мальчики. Поэтому, как и писал, придется мне продираться через дебри мифов, обрывки знаний и откровенную чепуху, которую навешали на уши читателям «специалисты», «эксперты», «ведущие мастера» и просто «дяди Васи», которые жизнь прожили и все знают.

Тут уместно вставить какую-нибудь притчу, но у нас еще старая не испортилась из первой части и вполне сюда подходит. Зачем я это написал? А чтобы ниже не ранить сильно души читателей осколками сломанных шаблонов. Уверяю, некоторым будет больно.

Что общего между банкой пива и клинком с долом? Правильный ответ – прибыль за счет экономии. В банке пива не 0,5 литра, как мы привыкли когда-то, а 0,45. Так и в клинке с долом металла чуть меньше, чем должно быть, если судить только по длине или ширине.

В прошлой статье я написал сколько мы экономим - 3 грамма металла это, конечно, мало, но ведь на больших клинках и широких долах металла снимется много, что клинок облегчает. Конечно, облегчает. Но только если долго биться головой в стену, стена, в конце концов… испачкается - облегчение клинка, для того кто им пользуется, – совершенно ненужная задача.

Бывает, что только один массивный бронзовый больстер весит больше, чем сам клинок. А если добавить сюда так любимую народом литую морду зверушки, то вместе они точно будут тяжелее клинка. И чтобы облегчить нож, достаточно спилить на наждаке нос латунному кабану или медведю не трогая и не портя сам клинок.

Дело в том, что дол на охотничьем ноже, да и вообще на любом ноже штука совершенно бесполезная и даже вредная. Вредная для пользователя. В эту канавку набивается грязь, ее надо чистить или протирать, если после работы (особенно грязной) ножом надо порезать колбасу. А пила на обухе так вообще сборник грязи и рассадник для микробов.

Пила на обухе после работы – это как давно не остриженные ногти после ковыряния в земле. Но народу нравится, народ берет. А почему? А потому что народ видит долы на оружии и, естественно, считает, что это нужно: если на оружии есть, то и ему не помешают. А для чего долы, допустим, на штыках? Во-первых, на штыках трехгранных и четырехгранных долы являются еще и следствием заточки этих самых граней. На наконечниках стрел, на наконечниках гарпунов тоже такие грани. И, знаете, судя по моему опыту, наконечник заточенный (под штык) пробивает чешую карпа или сазана значительно лучше – он ее разрезает. А бывало, встретив трофей и выстрелив, остаешься с одной чешуйкой на наконечнике гарпуна.

Есть такое мнение у меня: кованый дол – это экономия, выточенный дол – деньги на ветер. Вытачивая дол на своем клинке, мы теряем время, металл; ослабляем клинок; создаем канавку для сбора грязи. Вытачивая дол, мы ничего не приобретаем вообще. Однако, мастера-ножевщеки или найфмейкеры, (как они любят себя называть на заграничный манер) долы вытачивают в расчете на покупателя, у которого долы на ноже – это-ж-ж-ж неспроста.

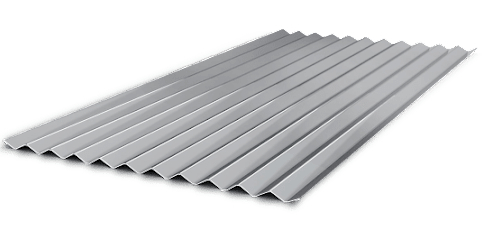

А что мы экономим в случае кованого (штампованного дола)? Давайте считать. Во-первых, при свободной ковке без оснастки (пуансона, кондуктора) мы раздаем металл в ширину, увеличивая при этом жесткость детали в этой плоскости. Здесь уместно вспомнить про гофрирование, где жесткость изделия зависит от соотношения высоты ребра гофры к ее толщине (высота ребра всегда больше его толщины). Вспомнить гофрирование нужно еще и потому, что гофры часто путают с долами. Вот уже и долы на лопатах толщиной в миллиметр появились, а скоро появятся на профнастиле и шифере. Гофра – это всегда «впуклость» и выпуклость, а дол – только «впуклость».

Кто-то и здесь видит долы.

Постоянно приходится отступать от темы и что-то объяснять, так и не доходя до главного. Но пока об экономии.

Представим себя на месте производителя ножей. Вот у нас заказ на 100 000 ножей с длиной клинка 130 мм., с некой выделенной на это суммой денег и обговоренными характеристиками по различным свойствам: упругость, твердость и т.п. Что мы делаем в первую очередь? Ищем подходящие марки стали, которые дадут нам после термической обработки необходимые свойства. Теперь из этих сталей мы выбираем самую дешевую, если в заказе она не обговорена конкретно. Если удастся навариться на этом – хорошо. Если марка стали обговорена, а так чаще всего и бывает, то навариваться придется в другом месте. И это место – дол.

Затраты на изготовление дола при имеющейся оснастке – одна лишняя операция, то есть один лишний задействованный станок и один лишний человек за ним. А экономию (наш навар) – считаем. При доле длиной 100 мм, шириной 5 мм, и глубиной 2 мм мы экономим: 7,87х10х0,5х0,2=7,87 грамма стали. Со 100 000 ножей мы экономим 787 кг стали. При цене Х12МФ в 400 р. за кг, получаем 314800 р. Вычтем из этой суммы зарплату рабочему, энергию, амортизацию станка и получим вполне приемлемую экономию. Стоит с такой экономией заморачиваться или нет, решает производитель, но когда речь заходит о военных контрактах и госзаказе, за проект с долом подрядчик будет биться руками и ногами без раздумий. А в военное время тем более. Там заказы на оснащение армии могут исчисляться миллионами штук. Например, только винтовок Мосина выпущено 37 млн. штук, а к каждой винтовке полагался штык.

Посчитаем? Рисуем некий штык длиной 30 см, затем проектируем на нем двусторонний широкий дол, доходящий почти до кончика клинка. При ширине долов в 1,5 см, длине 25 см и глубине 2 мм получаем 118 грамм металла с одного штыка. Облегчило это штык? Облегчило, кто спорит? И это важно но, важнее всего, что мы сэкономили при заказе в миллион штыков 118 т. стали, а это 47 200 000 рублей которые, в принципе, можем поставить себе в плюсик. Если мы сможем еще и дорогую сталь на дешевую заменить – вообще золотое дно. Вспомните нашумевшее уголовное дело, когда от ширины дороги подрядчики умыкнули всего пять сантиметров и «заработали» на этом миллионы.

В другом случае дол нам поможет уменьшить расчетную себестоимость и побороться за тот же госзаказ, а там, получив его, уже разбираться что к чему и как на этом заработать. Заметьте, нигде речь не идет об упрочнении чего-то. Нам это упрочнение как слону дробина – современные стали позволяют уменьшать сечение клинка с помощью дола (вытягивая заготовку в длину) без значимой потери прочности. Даже с долом прочности клинка после термообработки будет хватать для выполнения всех предполагаемых задач, да еще и с запасом.

Дол на холодном оружии не усиливает, а некритично ослабляет его. Граммы, на которые штык стал легче после изготовления дола, в скоротечном рукопашном бою, если он все же состоялся, роли не играют. Отстрелянный магазин снизят вес оружия значительнее, чем любой дол.

Почему на холодном оружии долы разные? Так это от традиции или вкусов. На вкус и цвет – товарищей нет. Вот, например, бебут образца 1907 года «для нижних чинов артиллерии» российской армии – дань тогдашней моде на все кавказское. И рукоять и долы, без всякого сомнения, «слизаны» с кавказских кинжалов.

А вот японцы знали про дол, но зачастую сделать его не могли именно из-за самой конструкции клинка. Вспомните строение катаны с разного рода сталями в теле клинка. Отштамповать на такой катане дол можно. Выточить - нельзя: вся работа по сварке пойдет коту под хвост.

То есть, они не облегчали свои катаны и не «усиливали» их долом. Хотя почему бы не "усилить" дополнительно вдобавок к тому что уже наворотили? Почему? Хотя катаны с долом встречались. Редко, но встречались. Примерно с таким как на кавказских шашках.

Средней ширины дол на кавказской шашке.

Это привело к значительному отставанию от европейцев в длине оружия. Свой «двуручник» - длинную катану - японцы более-менее научились делать тогда, когда в Европе его стали уже забывать, то есть, к ХVII веку. ". Основной причиной того, что использование таких мечей не было повсеместным, являлась сложность изготовления". Для японцев. Да, вот такая вот «тайна» наоборот. Мы тут спорим о том, зачем на оружии дол, а надо бы: почему на массе японских катанах дола нет? Как и на шамшире, например. Здоровая сабля, а на тебе: ни "усилена", ни "облегчена".

Как же так, арабам и японцам ничего усиливать и облегчать не надо было?

Один и тот же дол или заменяющие его два или три узких дола могли выполнять сразу две или три функции, из которых экономия металла, при его дороговизне в старые времена, имела не последнее место.

Как-то все это – экономия денег - банально выглядит, скучно и уныло, что даже грустно. Кобо Абэ, кажется, написал, что «когда женщина снимает трусики – тайна пропадает», но у нас еще полно загадок и мифов.

В прошлой статье упомянул, а сейчас подробнее расскажу как дол «упрочняет» сталь наклепом. Я бы и рад перейти к узкому долу у обуха, да объяснить для чего он нужен (вот никак не для кровостока и экономии металла), но миф есть– будем разбираться.

Предположим, что дол, полученный ковкой (штамповкой) упрочняет металл за счет нагартовки (наклепа). Упрочнять он его будет только в том случае, если дол штамповался «на холодную». Однако делать так естественно никто не будет, потому что это очень сильный износ оборудования и неплохая возможность сломать заготовку. Поэтому дол штампуется, накатывается только в горячем состоянии (или на хорошо отожженный металл), а в этом случае, при гоячей штамповке, у нас наклеп не происходит. Все сабли штампуются "на горячую" в специальных валках.

Более того, даже если наклеп и случился, то он будет снят нормализацией, которая проводится перед закалкой. Если на кованном изделии нормализацию не провести, то возможно коробление (изменение формы) и даже растрескивание заготовки. Когда я учился ковать, а ковал я сидя у небольшой печурки в бане, выстукивая кинжалы слесарным молотком на куске рельса. И однажды долго думал, почему мой нож после закалки покрылся еле видимой паутинкой трещин.

Я слышал только об одном современном мастере, который специально упрочняет свои клинки наклепом. Но учился он этому долго и его клинки стоят дорого. Кстати, хорошо упрочняется наклепом сталь Гадфильда, но на ножах она не нашла широкого применения.

Меня спрашивали мастера, которые куют ножи, почему их клинок после закалки звенит? (Или даже ссылки давали чтобы прояснил этот момент) Вернее, почему только что вынутый из закалочной среды клинок некоторое время гудит в определенной тональности?

Причем где-то в Сети видел ролик где автор гордится получением такого странного "феномена". Хочется, конечно, ответить словами из анекдота про феномена, но воспитание не позволяет. Объясняю: гудеть клинок начал еще в закалочной среде, только нам этого не слышно. А гудит он из-за того, что при закалке возникают очень большие напряжения в металле. (При замедленной съемке видно, как длинный клинок, опущенный в воду для закалки, извивается словно змея).

А так как у нас уже были созданы напряжения ковкой в неподходящих температурных режимах, то металл не выдерживает и растрескивается. Появление этих микротрещин и вызывает звон, причем иногда продолжительный. Дело в том, что распад аустенита на мартенсит происходит некоторое время и после вынимания клинка из закалочной среды. Это рушит еще один миф, который утверждает что кованый клинок всегда лучше. Кстати, а лучше чего? Давайте разбираться.

На заводе большие слитки металла проковывают молотами или используют прокатку непосредственно сразу после выплавки стали. Во время прокатки в металле завариваются поры, выравнивается его структура, растворяются остатки различных ликваций, дробятся механические примеси. После этого прокат в том числе и в виде полос различного размера поступает на продажу и к ножеделам. Из этих полос найфмейкеры вырезают свои ножи.

Некоторые умудряются заводскую полосу еще и ковать. Только вот ковка в данном случае уже никак не изменит структуру полосы пятимиллиметровой толщины. Зато есть возможность растрескать свой клинок во время ковки или во время закалки.

Я когда начинал ковать так немало хороших напильников испортил. Откую, закалю - а он весь в трещинах. А толщина напильника всего 5-7 мм. Чуть считай поковал и выкинул. Хотя вру: послужили еще сколько-то, так как растрескивание поверхностное было.

Я здесь не говорю про дамаски и булаты, которые можно отнести к композитам с металлической матрицей. Там как раз все наоборот и проковка спусков «в ноль» может очень сильно изменить свойства стали. Дамаски и булаты часто все же стали с анизотропными свойствами и сравнивать их с гомогенными сталями нужно осторожно.

Короче, кованый нож от неизвестного мастера – эта та еще лотерея. Любой из тех, кто читает эту статью, сталкивался с историей, как некий «дядя Вася» изготовил чудо-нож из паровозного клапана, лопатки турбины, куска арматуры и т.п. и этот нож всех победил.

Понимаю, может экономия стали долом кому-то и не зашла. Поэтому в следующей статье будет про то, как узкий дол мог влиять на геополитику. Прикиньте: где геополитика, а где узкая канавка на клинке. Как-то я сказал об этом известному американскому мастеру Джеку Левину, а он в это не поверил. Пришлось писать статью.

Пы. Сы. Написано уже много, а до широкого дола мы так еще и не добрались…

Дол на ноже. Мифы. 2

Не буду оригинальничать и начну вторую часть разговора о долах, а в данном случае о кровостоке, с мифа. Мы живем в век мифов, которые сами и создаем. Почему? А так нам легче жить. Взгляните на картинку внизу. Слева Пражские куранты, справа Храм Василия Блаженного (Покровский собор) и найдите между ними общее.

Уверен, большинство ответит так:

- Не знаю, но оба сооружения красивы.

Это будет отчасти правильный ответ, так как объединяет эти два сооружения очень похожая легенда. Вернее, легенда одна и та же, только о разных объектах. И главное в этой легенде - красота и ее последствия. Если будете гулять с гидом по Красной площади, он обязательно расскажет вам, как царь Иван Грозный, пораженный красотой строения приказал ослепить мастеров создавших его. Даже стих плаксивый про это написали.

И, окинувши взором

Его узорчатые башни,

"Лепота!" — молвил царь.

И ответили все: "Лепота!"

И спросил благодетель:

"А можете ль сделать пригожей,

Благолепнее этого храма

Другой, говорю?"

И, тряхнув волосами,

Ответили зодчие:

"Можем!

Прикажи, государь!"

И ударились в ноги царю.

И тогда государь

Повелел ослепить этих зодчих…

Дмитрий Кедрин, 1938

Возводили этот собор зодчие Барма и Постник Яковлев. Яковлев, который участвовал в восстановлении Казанского кремля несколько позже, не мог бы этого делать будучи слепым. В общем, версии об ослеплении давно разобрана и опровергнута, кому надо тот найдет. Интересно другое: если будете в Праге у Пражских курантов, гид расскажет вам точно такую же плаксивую историю, как злые люди из мэрии, пораженные красотой курантов, приказали ослепить мастера их сделавшего.

Однако, свой нынешний вид куранты приобрели не сразу – они реставрировались и дополнялись. Да и по документам Микулаш из Кадани соорудивший куранты, получил не шилом в глаз, а дом у Гавельских городских ворот, 3000 пражских грошей единовременно и регулярное ежегодное пособие в 600 пражских грошей.

Уверен, наши архитекторы (есть версия, что архитектором Покровского собора вообще был иностранец) тоже заработали не мало. Калечить приглашенных мастеров – это калечить свою репутацию. Не один здравомыслящий человек больше бы не нанялся к такому работодателю. Поэтому давить на эмоции – это обычная практика туристических гидов. Если поедете к какому-нибудь пейзажному водопаду или озеру, будьте уверены, что услышите правдивую историю о несчастной любви невинной девы, которая это озеро и наплакала, будучи разделенной с любимым. Мы, конечно, в это не поверим, но все равно всплакнем всей группой и грустно вздохнем, сочувствуя… а кому сочувствуя-то? Вот и я не буду никому сочувствовать и расскажу притчу о долах. Потому, как говорил раньше, что устал бороться с тараканами в чужих головах. Но раз взялся, то придется. Я люблю притчи и у меня их много.

Сидел как-то старый оружейный Мастер на камне рядом с мастерской и щурясь от солнца смотрел в небо, выискивая сокола, чтобы посмотреть на его крыло. Много чего сделал этот Мастер, но вот только ножа в форме крыла сокола не делал. Крыло крикливого чибиса делал, крыло флегматичной совы делал, даже крыло шустрого воробья изобразил в металле... Ой, это из другой притчи, о кукри. Виноват.

Итак, сидел мастер на камне у мастерской и увидел спешащего к нему могучего воина. Ну, как спешащего - ковылял воин помаленьку, истекал потом и кровью - сразу видно из сечи вышел по неотложным делам.

- Привет железячникам, - склонился в почтительном поклоне подошедший воин.

- Я плющила, - вежливо отмахнулся Мастер. - По делу или так, помереть заглянул? - оценил он внешний вид богатыря.

- По делу, конечно, - тяжело вздохнул воин, поскрипывая сломанными ребрами. - Знаешь, зае..., простите, устал я что-то очень в этой сече, спасу нет. Вот и...

- Ну, так рубиться - не мешки ворочать. Пришел-то зачем? - перебил его Мастер.

- Облегчи мне палицу мою двухпудовую, - решился, наконец, богатырь, бросив к ногам мастера свое оружие. Грамма на три-четыре - тяжела она что-то стала.

- Так, небось браги перебрал вчера, вот и тяжела. Не? - ехидно прищурился Мастер. - Возьми не двухпудовую, а пуда на полтора.

- Понимаешь, взять-то чуть полегче не проблема, но привык я к своей, сроднился почти, из рук не выпускаю, - пожал воин плечами, поморщившись от боли.

- Ладно, уговорил, - хлопнул Мастер себя по коленке. - Я тебе дол на палице выпилю, а то и два - сразу полегчает.

- Дол? - почесал репу воин, соскребывая при этом засохшую вражью кровь.

- Кровосток по-другому, понял? Долы на палицах последний писк сезона. Усёк? Еще могу дол на древке копья выпилить, - Мастер потер руки, предвкушая новые заказы. - Чем глубже дол, тем крепче древко! Запомни это.

- Нет, - проговорил побледневший воин - ему явно поплохело от умственного напряжения.

- А еще дол усилит твою палицу, сделает ее жестче. Два в одном, как говорят басурмане. Будешь долж...

Договорить Мастер не успел. Воин упал и умер от осознания своего невежества.

Мораль: многие знания умножают печали.

О предназначениях узких долов я скажу чуть ниже, ведь предназначения эти могут быть совершенно разными. Говоря о кровостоке, я ни в коей мере не утверждаю, что узкий дол на ноже мог выполнять только эту функцию. Нет, конечно. Нигде в моих текстах вы не найдете такого категоричного утверждения. Наоборот, я буду рассказывать о тех предназначениях узкого (пока о нем) дола, о которых большинство и не догадывается.

Корректно ли говорить, что иногда на некоторых ножах некоторых людей дол выполнял функцию кровостока? Да, корректно. Во-первых, я сам был свидетелем такого его назначения, о чем выше написал, а во-вторых, само название «кровосток» откуда-то взялось и утвердилось в обществе у вполне взрослых людей. Понимаете? Давайте еще раз: дол мог выполнять функцию кровостока. А мог и не выполнять.

Посмотрите на этот узбекский пчак. Узкий дол проходит у самого обуха. Предназначение этого дола совершенно иное. Это не прихоть мастера – это своего рода необходимость, которая к кровостоку не имеет никакого отношения. Для чего он нужен, расскажу в других статьях, когда перейду к этому типу долов. Если перейду, потому как периодически набегают какие-то люди и кричат, что всем известно для чего на клинках дол и писать тут ничего больше не надо.

Еще один дол. Кавказский кинжал кама. Этот дол на кинжале тоже к кровостоку не имеет никакого отношения. У него свои строго определенные функции. Были. Сейчас дол перешел в разряд ритуальных, то есть, выполняется на клинке только потому, что так принято. У этого дола тоже есть одна особенность: исполняется он почти всегда слева от от оси клинка, если клинок лежит острием от наблюдателя. Полистайте картинки в Сети – посмотрите. Если очень повезет, то найдете редкий экземпляр с долом справа. Уверяю, повезет не всем, только смотрите старые кинжалы, а не новодел.

А теперь взгляните на этот штык-нож. Предназначение этого дола тоже явно не для обескровливания противника, потому как это - штык нож: ударил - сбил с ног – побежал дальше. Для чего? А тоже есть свое предназначение, о котором мог бы рассказать и сейчас, но так как уже начал про тараканов в чужих головах, то ими и закончу. А о узких долах продолжу уже в следующей статье.

Говорят, что узкий дол на ноже что-то облегчает. Давайте посмотрим что...

Берем клинок длиной 130-140 мм и толщиной 3,5 мм и выпиливаем на нем дол. Дол при таком размере клинка будет длиной мм 90-100 не больше. Максимальная глубина пусть будет в половину клинка. Берем гвоздь длиной 90 мм и толщиной 3,5 мм и укладываем его в наш дол. Половина гвоздя будет возвышаться над плоскостью клинка и эту половину уберем. Взвесим оставшуюся. Она зависла на 3 грамма. Теперь вспоминаем мою притчу.

Более того, укладываем половинку гвоздя у обуха клинка. Таких половинок, чтобы растянуть металл до мысика нужно будет три, а если бы сделать половинку гвоздя квадратной, то и четыре.

Теперь делим 3,5 на 4 и получим. Чтобы облегчить свой нож на три грамма, нам достаточно уменьшить его ширину на 0,8 мм. И кто-то говорит, что стоит пилить узкий дол? Кто-то говорит, что три грамма повлияют на некий баланс ножа? Может проще рукоять подстругать?

С облегчением ножа закончили, перейдем к «входит-выходит». Тут все просто. Можно купить кусок грудинки и потыкать в него разными ножами. (Более того, есть клинки с долом никак не предназначенные для уколов). Понимаю, многим это делать лень, поэтому просто картинка. Если принять эту версию за аксиому, то кинжалом на картинке проткнуть кого-то вообще будет невозможно. Однако, многие штык ножи, предназначенные колоть противника, тоже не имеют дола. Да как и многие кавказские кинжалы.

Жесткость. Думаю, этот миф вечен. Конечно. Лучше бы рассказать о том как дол не влияет на жесткость в другой статье, посвященной долу широкому, но да ладно. Версии о том, что узкий дол укрепляет клинок были? Были. Имею полное право…

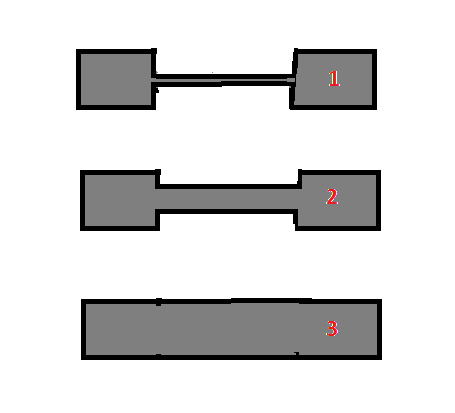

Итак, цитата из «Вики» которой сторонники укрепления клинка долом громят своих оппонентов:

«Балка двутаврового профиля в тридцать раз жёстче и в семь раз прочнее балки квадратного профиля аналогичной площади сечения, что превосходит прочность швеллера…».

Что нужно понимать в этой цитате. Понимать нужно то, что нагрузка на двутавр и швеллер может быть разная – с одной стороны или с другой. Но нам это не нужно - курить «сапромат» гиблое дело, говорить о моментах инерции сечения вообще бесполезно, поэтому кошерно рассказать все простыми словами, показывая все на пальцах.

Смотрим на рисунок на фигуру номер 1. Всем почему-то кажется что ее прочность и жесткость будет выше чем у фигуры номер 2. На самом деле речь идет о фигуре номер три, так как она имеет одинаковую площадь сечения с фигурой номер 1.

Смотрим на рисунок ниже. Говорят, что фигура номер один схожа с фигурой номер два, однако, фигура номер два, схематично изображающая незаточенный клинок с двусторонним долом, схожа только с фигурой номер три и имеет с ней примерно одинаковую площадь сечения.

Чтобы фигура номер два. Стала похожа на фигуру номер 1, нужно, по логике, углубить дол. Но возникает вопрос: а точно, что «чем глубже дол, тем крепче древко»? Если точно, то максимальная жесткость клинка достигается при минимальной толщине стенки остающейся между долами. Так? По логике приверженцев упрочнения клинка долами – так. Но мы пойдем дальше и укрепим клинок еще больше – сделаем на месте долов сквозную дыру. Не надо? Хотя есть такие клинки с дырами, по идее они - самые прочные. Нет?

Тогда скажите, какая глубина дола на клинке толщиной, допустим, 5 мм самая оптимальная: 0, 5 мм., 2 мм., 3 мм? Да никакая - такой дол никак не упрочняет клинок.

Смотрим дальше. Какой клинок на этой картинке самый прочный? Просто, на глаз. Тот, который больше всего похож на двутавр или нижний, который похож на целый еще брусок? Все еще верите в упрочняющие свойства выточенного дола?

Ладно, зайду с другой стороны. Буду использовать бытовую логику, по которой две доски сбитые вместе крепче одной. Смотрим на рисунок. На позиции 1 швеллер. На позиции 2 тоже, но чуть поменьше. Берем его и вставляем в первый. Наша конструкция точно укрепилась. Берем еще один швеллер и вставляем внутрь швеллера 2. Делам так, пока остается место. Получили позицию 7. Она точно крепче швеллера с позиции 1. Берем полосу и заполняем оставшееся пространство. Получили… брусок. Неужели в самый последний момент, добавив металла мы все испортили?

То есть, швеллер с позиции один, это некая часть целого бруска. Часть не может быть прочнее целого в данном случае. Выходит, клинок с долом, это всего лишь часть такого же клинка без дола. Однако, я еще продолжу эту тему в других статьях. Кто хочет посмотреть видео, где проводится эксперимент по определению жесткости клинка с долом и без, пусть найдет в Сети ролики замечательного мастера Марата Ахмедова. На одном из них он измеряет жесткость клинка до нанесения дола и после. Кто смотреть не хочет и так догадается чем все закончилось.

Короче, откуда же взялось мнение, что дол укрепляет клинок? Тут нужно различать штампованый дол и выточенный дол. Если мы возьмем две одинаковые полосы и на одной выточим дол, а на другой его проштампуем, то, конечно, полоса со штампованным долом будет немного жестче. Но в то же время площадь ее сечения будет уже больше чем площадь сечения полосы, где мы выбрали и выкинули металл. Полоса со штампованным долом будет даже немного жестче полосы до штамповки – это верно. Но если мы на готовом клинке выточим дол – то никак его не усилим, потому что мы уменьшили площадь его сечения.

Но это все ерунда не стоящая внимания, потому как у нас есть термическая обработка. Жесткость клинка после термической обработки – избыточна. И ее не усиливают, а уменьшают за счет отпуска. Более того, в древние мечи, чтобы уменьшить хрупкость и сделать клинок менее жестким в середину вставляли полосу вязкой стали или железа. Выглядит бредом : сначала уменьшить жесткость вставив в середину полосу мягкой стали, а потом увеличить ее выбив на ней дол. Дол здесь совершенно для другого. Усиливать клинок долом не нужно. Он и так избыточно жесткий после закалки. Повторюсь, в нем можно пропилить сквозной широкий паз вместо дола и жесткости будет хватать за глаза. Что и делают некоторые...

Спросите у любого мастера, для чего на его клинке дол. Если скажет про красоту или традиции – очень хорошо. Даже кровосток пойдет. Но если начнет рассказывать про наклеп и усиление, можете ответить примерно в таком духе:

- Ты чего, мужик, какой наклеп? Твой нож не закален что ли?

- Закален, на 60 единиц.

-Тогда какой, в жопу, наклеп?

Как с вами, так и вы… Дело в том, что при нагревании до температуры закалки наклеп снимается. Его уже не может быть в стали. Перед закалкой обязательно проводят:

"Рекристаллизационный отжиг — нагрев до температуры на 100—200 °C выше температуры рекристаллизации, выдержка и последующее охлаждение. Вследствие процесса рекристаллизации происходит снятие наклёпа, и свойства металла соответствуют равновесному состоянию".

Иначе наклепанная сталь может просто растрескаться. Я уже писал про звенящие клинки после закалки.

Или такой вариант.

- Зачем тут эта канавка?

- Дол выполнен для упрочнения.

- Мужик, ты что за шнягу мне втюхать хочешь? Вон, на соседнем прилавке такие же ножи и без канавки для упрочнения. Ты его из какого говна сделал, что его упрочнять надо? Он у тебя что не закаливается?

Продолжу эту тему в следующей части – буду медленно продираться сквозь дебри мифов, окружающих нож.