💬 Мы получили множество обращений с просьбой создать рубрику “Случай из практики”. И вдохновленные темой серповидно-клеточной анемии, мы наконец-то решили поделиться первым опытом!

В наше отделение поступил пациент 16 лет с диагнозом «серповидноклеточная анемия», подтверждённым электрофорезом гемоглобина и генетическим исследованием. Заболевание было диагностировано в 8 лет. На протяжении всего времени у пациента наблюдались частые болевые кризы, преимущественно в области голеней, часть из которых требовала госпитализации. Регулярно проводились переливания крови. При осмотре выявлено истончение икроножных мышц.

⚡️ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ТГСК

В связи с тяжёлым течением болезни откладывать трансплантацию уже невозможно. Однако предстоящая процедура осложняется рядом факторов: возраст пациента, особенности заболевания и предшествующее лечение (длительная история переливаний перед трансплантацией значительно увеличивает риск отторжения трансплантата). Кроме того, специфика болезни требует проведения интенсивного курса химиотерапии перед трансплантацией, что повышает токсичность лечения и увеличивает риск осложнений.

Идеальным донором для пациента был бы полностью совместимый родственник, но таких не нашлось. Однако в Российском национальном регистре доноров костного мозга был найден полностью совместимый (10/10) неродственный донор. Выбор такого донора не снижает шансы на успех лечения. Благоприятное состояние пациента позволяет провести тщательную подготовку донора.

Подготовка к трансплантации включала не только поиск донора и обследование пациента, но и изучение международного опыта проведения трансплантации у пациентов с подобным заболеванием. В России накоплен ограниченный опыт таких операций из-за низкой распространённости заболевания. Для анализа были использованы данные международной литературы, посвящённые как самой технологии трансплантации, так и возможным осложнениям при данном заболевании.

После тщательной подготовки донора и пациента, настал этап кондиционирования. Обычно мы не ожидаем серьёзных осложнений во время химии, но наш случай особенный…

Во время кондиционирования у пациента внезапно развились тревожные симптомы: появилась одышка, боль в груди. Но, несмотря на эти сложности, прерывать трансплантацию было нельзя.

Благодаря профессионализму и осведомлённости лечащего врача о возможных осложнениях, команда быстро сориентировалась. Диагностирован острый грудной синдром (специфическое осложнение при СКА), который был успешно купирован. Пациент получил все донорские стволовые клетки до последней.

РАННИЙ ПЕРИОД

В раннем периоде после трансплантации (до приживления трансплантата) всё прошло благополучно. Единственной проблемой стал эпизод цистита, который быстро удалось устранить.

Что касается показателей крови, произошло снижение лейкоцитов до нулевых значений. Уровень тромбоцитов и гемоглобина поддерживался за счёт переливания донорских компонентов.

Важно отметить, что наш рассказ ведётся с позиции врачей. Просим прощения, если описание может показаться недостаточно эмоциональным. На самом деле эмпатия — неотъемлемая часть нашей профессии.

Каждый рабочий день мы с волнением изучаем анализы пациентов и радуемся, когда не видим тревожных изменений. Однако цель этой рубрики — не рассказывать о нашей работе, а делиться опытом для вас, помогая подготовиться к предстоящему сложному этапу. Мы хотим дать надежду и показать, что все цели достижимы.

ПРИЖИВЛЕНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД

Приживление трансплантата произошло в стандартные сроки для нашей методики ТГСК, без осложнений. Пациент был выписан домой через три недели после процедуры.

Еженедельное наблюдение продолжалось до 100-го дня после трансплантации рутинно. Казалось, что все трудности позади: исчезли боли, показатели крови стабилизировались. Однако на 100-й день появились кашель, насморк, слабость и снижение сатурации до 94%.

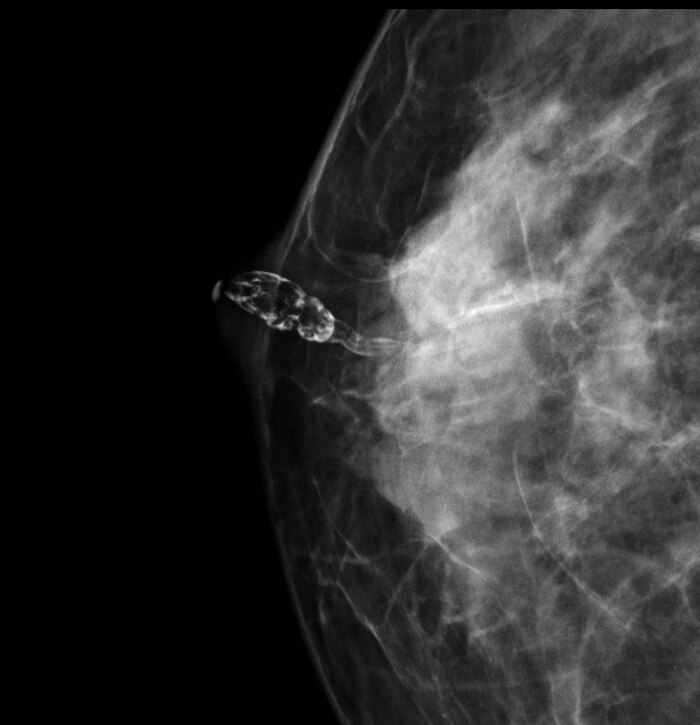

После повторной госпитализации были проведены диагностические исследования:

• КТ лёгких выявила признаки бронхита

• Спирометрия показала выраженную обструкцию бронхов

• Бронхоскопия позволила взять образцы слизи для анализа

В результате диагностики был выявлен респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус). Вся диагностика заняла 3 дня:

• День 1: КТ и спирометрия

На протяжении всего диагностического периода проводилась противоинфекционная терапия комбинацией препаратов. Лечение начинается с наиболее вероятных причин, пока не будет установлен точный диагноз.

После результатов ПЦР пациент получил специальную терапию против РС-вирусного бронхита. Этот вирус представляет серьёзную опасность для пациентов после трансплантации. Несмотря на лечение, развились осложнения в виде сохраняющейся обструкции при отсутствии вируса — признак начала РТПХ лёгких.

Вирус вызвал воспаление стенок бронхов. Новая иммунная система, ещё не адаптировавшаяся в организме, начала борьбу с вирусом и случайно «запуталась», приняв клетки бронхов за чужеродные. Теперь иммунные клетки продолжают атаковать бронхи, хотя вируса уже нет.

Мы настоятельно рекомендуем избегать:

• Места массового скопления людей

• Контактов с незнакомыми людьми

• Общения с детьми (возможными бессимптомными носителями вирусов)

При этом нет необходимости полностью изолироваться. Прогулки и общение необходимы! На практике известны случаи, когда пациенты возвращались к профессиональному спорту спустя несколько месяцев после трансплантации.

Предстоит:

• Совместное наблюдение с пульмонологом

• Регулярный контроль состояния

• Длительная терапия РТПХ лёгких

Возможно ли полное восстановление?

Да, и мы в это верим. Главное — не торопиться с отменой препаратов, действовать постепенно и терпеливо. Терапия РТПХ, особенно с поражением лёгких, требует времени. Цель лечения — «успокоить» иммунные клетки, чтобы они перестали атаковать бронхи и вообще забыли о них.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ: t.me/oncohemdeti