АКПП - тёмный лес. Что такое классический гидромеханический "автомат". Часть 2 - Гидротрансформатор

Часть-1 - Основной принцип работы гидравлической муфты: :АКПП - тёмный лес. Что такое классический гидромеханический "автомат"

Для инженеров-пикабучников: здесь осознанно происходит подача информации качеством сильно ниже высокоточной инженерной мысли исключительно в целях осуществления ликбеза. Формулы, векторы силы - это мы специально бытовыми словами расскажем.

"Иногда важнее уметь объяснить своими словами, чем не суметь объяснить научными."

- Гераклит Виссарионович Цзы.

И так, в прошлой части мы начали с вентиляторов и получили гидромуфту.

На самом деле объяснить работу гидротрансформатора точно очень сложно словами, не рассказав о работе гидромуфты, потому что конструкция гидротрансформатора есть решение проблем гидромуфты.

Штош...

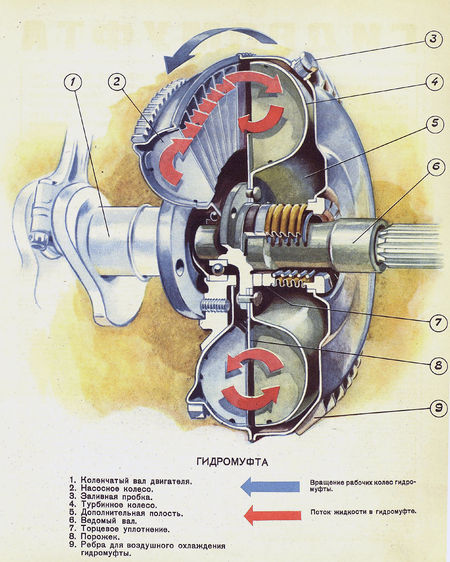

Состоит гидромуфта (рисунок выше) из двух примерно одинаковых крыльчаток с лопатками, которые выполняют абсолютно различные функции:

- центробежного гидронасоса* (2) с приваренным (прикрученным болтами) к нему внешним корпусом муфты (9), который вращает двигатель.

- гидравлической турбины (4), которая находится внутри корпуса муфты.

Зазоры между ними минимальны, но жесткой механической связи нет. Внутри объём заполнен маслом без воздуха.

* - центробежный насос гидромуфты (и гидротрансформатора) никогда не является насосом высокого давления для работы внешних механизмов и агрегатов, с которыми эта муфта работает. То есть, в АКПП, например, есть отдельный насос, который отвечает за давление в гидравлике коробки.

Работа гидромуфты

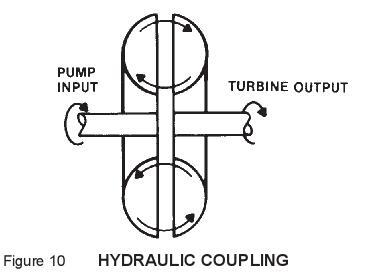

При вращении насоса двигателем масло из его центральной части под действием центробежной силы разлетается по каналам, образованным лопатками, на периферию, и вылетает на лопатки турбины. Масло отдаёт свою кинетическую энергию и создаёт на турбине радиальное усилие.

Отработавшее масло, двигаясь по каналам между лопатками турбины, возвращается к её центру и вылетает на лопатки насоса. Лопатки насоса захватывают сливающееся с турбины масло и оно снова разгоняется центробежной силой к периферии. Так происходит бесконечный обмен маслом между крыльчатками.

Слева - подача момента двигателя на насос, справа - выход с турбины. Круговые стрелки между крыльчатками - направление вращения потоков жидкости между лопатками крыльчаток.

Чтобы дальше разбираться, запомним краткие определения двух конкретных потоков, влияющих на работу агрегата:

1. Давление насоса (дальние от валов стрелки) - давление масла с лопаток насоса на лопатки турбины

2. Слив турбины (ближние к валам стрелки) слив масла с турбины на насос.

Очень давно одни умные люди решили, что это может разгонять автомобиль бесступенчато без коробки передач, присобачили гидромуфту на самодвижущуюся раскорячку и... о-па, она еле стартует с места, но едет потом относительно надёжно. Хмммм....

В чем проблема

Когда турбина еще не вращается или вращается на низких оборотах, слив отработавшего масла с неё бьёт в крыльчатку насоса практически под прямым углом. И на то, чтобы это масло в момент захвата лопатками насоса разгонялось до его угловой скорости, у двигателя тратится часть энергии.

Во-первых, это подтормаживает вращение двигателя, во-вторых превращает часть его мощности в излишний нагрев масла и в-третьих ухудшает подачу масла на насос. Потоки в насосе не развивают необходимых скоростей и КПД муфты далёк от максимума.

По мере разгона турбины влияние слива с неё на насос уменьшается, потоки в крыльчатках разгоняются и КПД подскакивает.

Гидротрансформатор крутящего момента

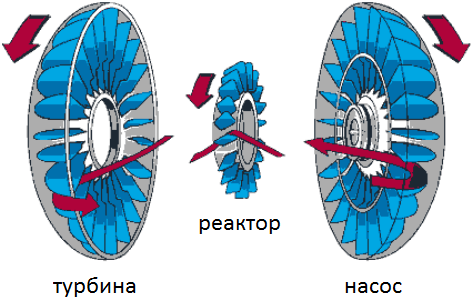

Проблему решили, установив на пути слива турбины сначала полностью неподвижную (запомним это) крыльчатку с направляющими лопатками для изменения траектории потока и направления его в плоскость движения лопаток насоса. Таким образом, насос избавили от гидравлического сопротивления при захвате масла.

Эта крыльчатка называется "реакторная крыльчатка" или "реактор", так как она (крыльчатка) является реактивной опорой для изменения направления потока под воздействием внешних сил:

Стрелка - направление потока "Слив с турбины" --> "Слив (с реактора) на насос (Impeller)".

Создавая реактивный момент для изменения траектории движения масла с турбины, крыльчатка реактора испытывает потребность провернуться против часовой стрелки. Запомним это. Но пока она закреплена у нас жёстко.

Когда конструкторы присобачили эту штуку внутрь гидромуфты, можно предположить что радость была несусветная. Но то, что не долгая - факт.

Радость в том, что на выходе из гидротрансформатора в момент старта турбины под нагрузкой не просто получили шустрый её разгон, но и обнаружили повышение крутящего момента. В современных гидротрансформаторах он равен примерно 2-3,5. Его назвали "коэффициент трансформации", что довольно близко к понятию "передаточное число" у шестеренчатых передач.

Не долгой радость была после того, как при разгоне турбины после ~50% оборотов, вся система начинает усиленно тормозить, душить двигатель, а момент на турбине падает почти до нуля, пока она не сбавит обороты. Далее всё начинается заново: большой момент, разгон и кирдык.

И так, у нас есть два агрегата: древняя гидромуфта, которая при старте - хер, а потом прёт, и гидротрансформатор, который со старта прёт, а дальше - хер.

Выходит, что нам надо как-то сделать чтобы наши "карета не превращалась в тыкву, а тыква превратилась в карету": гидротрансформатор как-то превращался в гидромуфту. Хмммм....

Короче.

Они установили реактор на обгонную муфту и проблема была решена без сложных дополнительных механизмов: после разгона турбины до ~50% оборотов реактор, заблокированный от вращения против часовой стрелки обгонной муфтой, перестаёт влиять на систему, а система давлением слива турбины начинает влиять на реактор, увлекая его в свободное вращение на обгонной муфте по часовой стрелке. И гидротрансформатор автоматически переходит в режим гидромуфты.

Обгонная муфта реактора.

И так я описал вам два режима работы гидротрансформатора из четырёх.

Интересный факт. При разгоне, в АКПП гидротрансформатор проходит каждый раз оба режима, на каждой передаче: гидротрансформатор --> гидромуфта --> переключение -->гидротрансформатор --> гидромуфта --> переключение...

Смотрим видео: https://preview.redd.it/a78md7tzeab01.gif?format=mp4&s=d...

Процесс увеличения крутящего момента.

(Сейчас будет объяснение, от которого слабонервные технари и прочие инженеры будут блевать и, к сожалению ставить минусы и срать в комментах) :)

Допустим, наше авто стоит на месте. Двигатель запущен, передача включена, турбина в гидротрансформаторе у нас неподвижна и мы вжали газ в пол. Двигатель выходит на обороты, близкие к пику максимального крутящего момента.

Тут надо вспомнить, что у технически подкованных людей есть такое понятие, как "работа на единицу времени". Сымитируем собой технически подкованного человека...

Замедлим время в 100500 раз и поместим себя на одну лопатку турбины с отличным видом на проносящиеся мимо нас лопатки насоса.

Возьмём единицу времени типа "секунда". В течении этого времени мы с вами будем наблюдать (можно даже открыть прохладное пивко и жевать попкорн), как мимо нас плавно, из стороны в сторону, проносятся лопатки насоса, между которыми из движущегося между ними канала брызжет в рожу под давлением масло. Вжуххххх...

Масло ударяется в нашу с вами лопатку, отдаёт свою кинетическую энергию и канал насоса "уезжает" куда-то в сторону. Влияние канала на нашу лопатку закончено, работа проделана. Но наша с вами секунда ещё не закончилась.

Затем, с той же стороны, откуда появился прошлый, "приезжает" следующий канал, отдавая нам новую порцию масла, которая отдаёт нашей лопатке ещё энергию. И так, кратковременными ударами нашей лопатке отдаётся одна и та же сила множество раз.

(Примерно так же работает ударный гайковёрт, перфоратор, отбойный молоток и т.д.)

Таким образом, в момент превращения кинетической энергии масла в механическую работу множество раз, на выходе мы получаем увеличенную в несколько раз энергию, которая создаёт на турбине повышенный момент. То, во сколько раз он увеличился, называется "коэффициент трансформации" момента. Его, конечно, можно попробовать конструктивно увеличить, но это может потянуть за собой тучу проблем, как минимум с перегревом масла. Поэтому с этим давно не экспериментируют.

По мере разгона с нуля и перехода в режим гидромуфты коэффициент трансформации мгновенно начинает падать, как только турбина начала вращение и в итоге с 2-3,5 единиц достигает своего минимума - 0,9.

Что это значит?

"Коэффициент трансформации" аналогичен передаточному числу редуктора. Только у редуктора он постоянный, а в нашем случае - переменный. Однако, при его максимуме какой бы момент ни выдавал ваш двигатель - 50 Нм на холостых оборотах или 200 Нм при нажатии на газ, можно вычислить что мы получаем на выходе из гидротрансформатора при коэффициенте "3".

Если двигатель работает на холостых, выдавая 50 Нм, вы включили передачу и отпустили тормоз, то на выходе гидротрансформатора вы получили 150 Нм и ваша машина начинает уверенно катиться вперёд.

Ели вы нажали с места газ и двигатель выдал 200 Нм, то на выходе гидротрансформатора мы получим 600 Нм.

Такого не будет, если у вас "механика".

Поэтому, часто один и тот же автомобиль в комплектации с АКПП имеет на одну передачу меньше, чем в комплектации с "механикой".

В принципе, гидротрансформатор можно смело называть гидродинамическим вариатором. И опытные автомобили в начале прошлого века, у которых вместо коробки передач стоял только гидротрансформатор, в истории автомобилестроения - были.

Падение КПД из-за падения коэффициента трансформации по мере разгона

Пока турбина имела небольшие обороты, отработавшее масло легко поднималось вдоль её лопаток от периферии в центр. При разгоне турбины возникает центробежная сила, которая начинает останавливать эти потоки, тем самым создавая сопротивление давлению с насоса на турбину. А так как система работает когда с насоса идёт большое давление, то эффективность падает.

Спасибо за внимание, продолжение - в следующей части. Дальше будет уже короче и проще.

P.S.: В моих постах нет ни одной копипасты изначально. Попытаетесь обвинить - кидайте пруфы (не сможете).

"Толковые" рекламщики

Очень интересный "вариатор"🤔 уж слишком похож на гидротрансформатор)) Вряд-ли обратился бы по такой рекламе

Комплексный гидротрансформатор (сложно-технический пост).

Гидропередача представляют собой устройство для передачи механической энергии и преобразования движения посредством жидкости.

Гидропередача даёт возможность плавного (бесступенчатого) изменения соотношения скоростей входного и выходного валов.

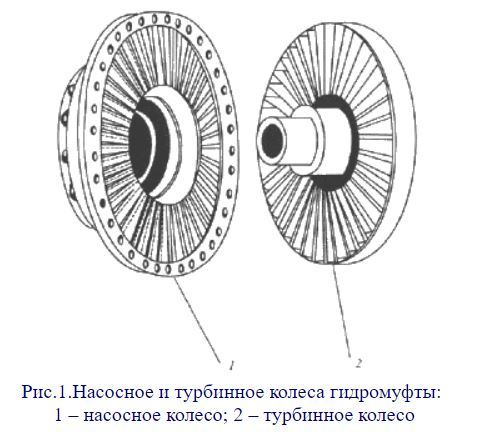

Гидромуфтой (рис.1) называется гидродинамическая передача, состоящая из двух лопастных колес – насосного и турбинного.

Насосное колесо 2 получает вращение от вала первичного двигателя, а турбинное колесо 1 передает вращение на вал приводимой в действие машины.

Схема действия гидромуфты показана на рис. 2.

Турбинное колесо Т закрыто корпусом К, который вращается вместе с насосным колесом Н.

На поверхностях насосного и турбинного колеса имеются радиальные лопатки.

Внутренние полости колес образуют общую полость – круг циркуляции.

Эта полость заполняется маслом при помощи отдельного шестеренчатого насоса, при помощи которого также, происходит замена нагревающегося в круге циркуляции масла, охлажденным и восполнение утечек в зазор между насосным и турбинным колесом.

При вращении насосного колеса, масло, заполняющее круг циркуляции, разгоняется его лопатками и, под действием центробежных сил, по каналам между лопатками поступает в турбинное колесо.

Воздействуя на лопатки турбинного колеса, масло отдает большую часть кинетической энергии, приобретенной на насосном колесе, и заставляет турбинное колесо вращаться в сторону вращения насосного.

Срываясь с лопаток турбинного колеса, масло попадает на лопатки насосного и затормаживает его.

Гидромуфта может работать только при условии, если турбинное колесо будет отставать от насосного.

Если скорости колес сравняются, в их полостях прекратиться циркуляция масла, а значит – прекратится передача вращающего момента от насосного к турбинному колесу.

Отставание турбинного от насосного колеса называется скольжением.

При передаче номинального момента частота вращения турбинного колеса на 2-5 % ниже частоты вращения турбинного.

При заторможенном турбинном колесе КПД падает до ноля, так как вся энергия передаваемая насосным колесом турбинному превращается в тепло нагреваемого масла(принцип гидротормоза).

При передаче номинального момента КПД гидромуфты достигает 95 − 98 % (2 − 5 % − коэффициент скольжения).

Гидромуфта передает вращающий момент от насосного колеса к турбинному колесу, не изменяя его величины (не учитывая внутренние потери).

Гидромуфта выполняет роль эластичного соединения ведущего и ведомого валов.

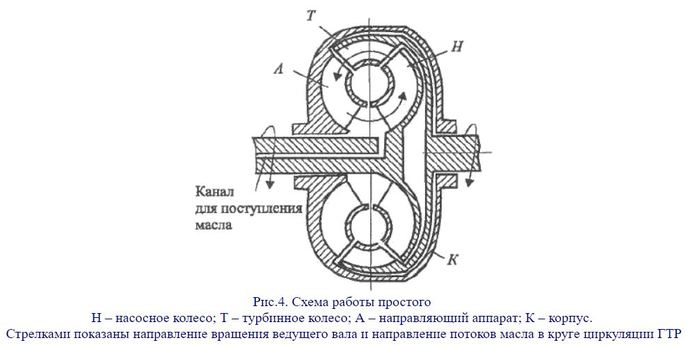

Гидротрансформатор (ГТР), в отличие от гидромуфты, может не только передавать вращающий момент, но и изменять его величину.

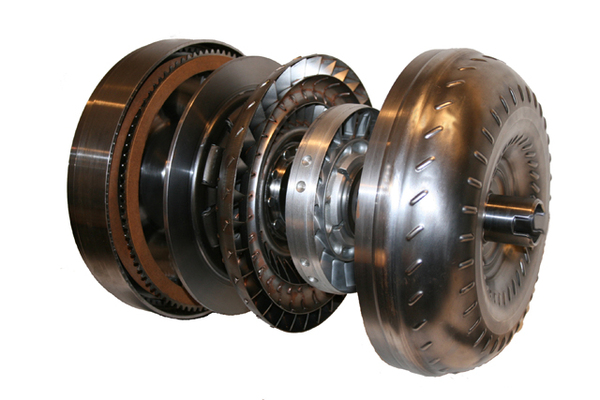

Гидротрансформатор (рис.4) состоит из трех рабочих колес: насосного Н, соединенного с валом первичного двигателя, турбинного Т, соединенного с ведомым валом, и неподвижного колеса направляющего аппарата А , жестко связанного с корпусом К.

Внутренние поверхности колёс образуют общую торообразную полость – круг циркуляции.

Эта полость заполняется маслом при помощи отдельного шестеренчатого насоса. Гидротрансформатор имеет несколько внутренних подшипников для взаимной центровки колес и восприятия осевых нагрузок.

При вращении насосного колеса, его лопатки разгоняют заполняющее круг циркуляции масло. Потоки масла, под действием центробежной силы, по каналам между лопатками, устремляются к внешнему контуру колеса , затем попадают на лопатки турбинного колеса, разгоняя его.

Потоки масла с лопаток турбинного колеса поступают на лопатки направляющего аппарата, изменяют свое направление и безударно входят на лопатки насосного колеса.

При изменении направления потоков на направляющем аппарате возникает усилие, вызывающее противодействующий (реактивный) момент,который через масло воздействует на лопатки турбинного колеса, создавая на нем дополнительный момент, равный по величине реактивному моменту на направляющем аппарате.

По мере увеличения скорости вращения турбинного колеса, изменяется угол, под которым потоки масла попадают на лопатки направляющего аппарата, соответственно изменяется угол, под которым реактивная сила воздействует на турбинное колесо.

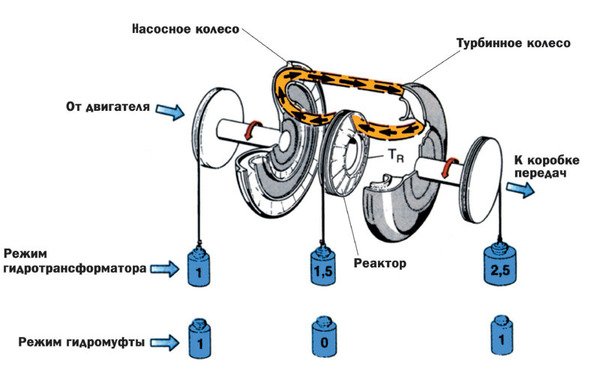

В гидропередаче применяют комплексные гидротрансформаторы, которые в зоне действия отрицательных моментов действуют как гидромуфты.

Комплексным гидротрансформатором называется агрегат, который совмещает в себе свойства гидромуфты и гидротрансформатора.

В комплексном гидротрансформаторе (рис.7) имеются насосное колесо Н, соединенное с коленчатым валом двигателя и турбинное колесо Т, соединенное с первичным валом КПП.

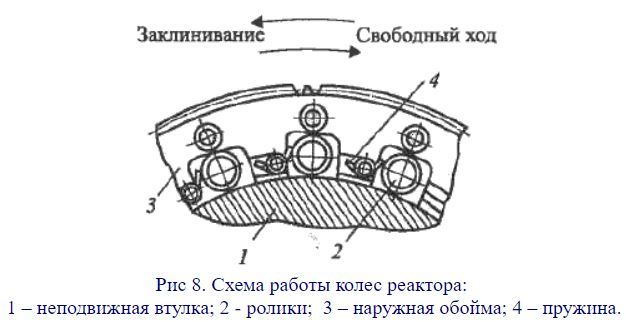

Особенностью комплексного гидротрансформатора является расчлененный направляющий аппарат, который состоит из двух реакторных колес (А1 и А2), установленных на неподвижной втулке на муфтах свободного хода – автологах (рис. 8).

Колеса А1 и А2 (см. рис.7) могут вращаться на этой втулке только в сторону вращения турбинного колеса.

Обратному вращению препятствуют муфты свободного хода, которые заклиниваются при попытке поворота колес в противоположном направлении.

Все колеса установлены в общем неподвижном корпусе.

С установкой расчлененного направляющего аппарата комплексный гидротрансформатор получает три различных режима работы.

Первый режим – обе части направляющего аппарата замкнуты и остаются неподвижными.

В этом режиме оба колеса реактора создают дополнительный реактивный момент на турбинном колесе.

Этот режим соответствует первоначальному периоду работы гидротрансформатора при трогании с места, когда сопротивление на колесных парах наибольшее.

При этом гидротрансформатор обладает значительной преобразующей способностью и вращающий момент на валу турбинного колеса в 3-4 раза превышает момент на валу насосного.

Второй режим – первый направляющий аппарат А1 вращается в направлении вращения турбинного колеса и, соответственно, не создает реактивного момента.

Второй направляющий аппарат А2 при этом остается неподвижным и продолжает создавать реактивный момент.

Второму режиму соответствует разгон локомотива.

Третий режим – оба направляющих аппарата (А1 и А2) свободны и вращаются в сторону вращения турбинного колеса.

Этому режиму соответствует число оборотов турбинного колеса, близкое к числу оборотов насосного.

Гидротрансформатор переходит на режим работы гидромуфты.

Происходит прямая передача вращающего момента от насосного к турбинному колесу с передаточным отношением 0,95 – 0,98 (движение на номинальной скорости).

Освобождение направляющих аппаратов А1 и А2 происходит по мере увеличения скорости вращения турбинного колеса автоматически, за счет соответствующего этой скорости изменения направления потоков масла на входе в направляющие аппараты.

1. Благодаря отсутствию жесткой связи между коленчатым валом дизеля и колесными парами, двигатель не испытывает резких колебаний нагрузки, а возникающие крутильные колебания гасятся в передаче за счёт дополнительного нагрева масла

2. Гидропередача устраняет перегрузки двигателя во время пуска, при разгоне исполнительных механизмов, поэтому нет необходимости завышении мощности двигателя

3. Тяговая характеристика гидропередачи имеет плавное, бесступенчатое изменение силы тяги, автоматически меняющееся при переменном сопротивлении движению

4. Плавное изменение вращающего момента на ведущих колесах уменьшает вероятность их боксования в период трогания с места, благодаря чему, достигается значительное ускорение при разгоне

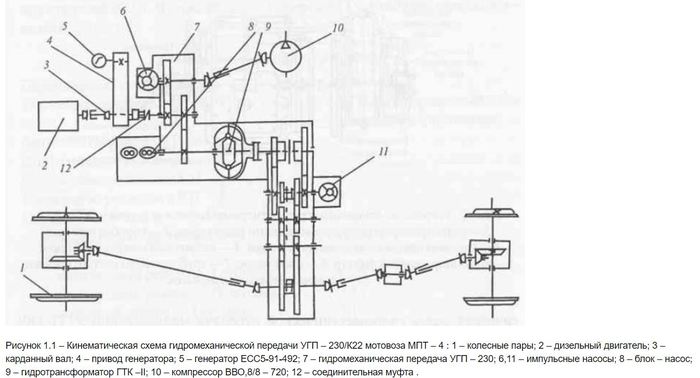

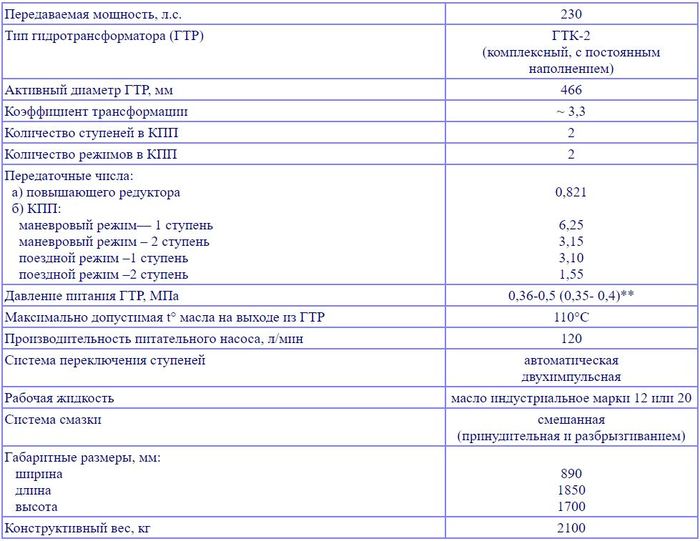

Унифицированная гидромеханическая передача мощностью 230 л. с. (УГП- 230) применяется на автодрезинах ДГКу, ДГКу-5, мотовозах МПТ-4, автомотрисах АДМ разных модификаций.

Гидромуфта и гидротрансформатор. Небольшой пост дополнение к теме о блокировке гидротрансформатора

Поскольку в комментариях были люди указывающие на то что в посте описана в больше степени гидромуфта (ГМ), а не гидротранформатор (ГДТ) и были просьбы написать разъяснение различий, то думаю что стоит кратко показать различия ГМ и ГДТ.

Возьмем картинку с вентиляторами из прошлого моего поста

Да после замены среди и доработок в большей степени получится гидромуфта (ГМ). Простое устройство которое передает момент за счет перемещения масла. от ведущего вентилятора ( насосного колеса) до ведомого вентилятора (турбинное колесо) . Все момент плавно передали , все счастливы. Ну кроме момента что скорость турбинного колеса будет где-то 85% от скорости насосного.

Теперь мы полезем в ГДТ ( смотрим на картинку внизу) выкинем от туда блокировку ГДТ (это №10), она нам сейчас не нужна, и посмотрим, что там. мы видим насосное колесо (1), турбинное колесо (2), кучку доп деталей, и странную штуку с лопатками (6) , которую называют реактором или реакторное колесо, или статор. И в подаем в некоторый ступор , собственно а зачем ?

А ларчик открывается не совсем просто. Я всегда считал что человек изобретавший сие творение был всегда не в себе, либо у него был очень специфический взгляд на окружающий мир. Я думаю те что читает помнит что при старте у нас очень высокая разность скоростей между насосным колесом и турбинным, и масло в общем то в большей части просто перемешивается с выделением тепла, от насосного колеса к турбинному и обратно. при этом отбор энергии от потока масла на малых оборота естественно мал. Так вот , в результате анализа расчетов и доработок, было создано реакторное колесо. несмотря на кажущуюся простоту это довольно таки серьезный механизм. Суть его в чем, реактор может вращается только в одном направлении , этому способствует муфта свободного хода(7) на которой он "сидит", но на старте он находится в покое. Лопатки на реакторе сделаны таким образом что изменяют направление движение жидкости от турбинного колеса к насосному колесу так, что бы поток совпадал с направлением вращения насосного колеса . Смотрим рисунок

Вот что получается. масло от насосного колеса идет на вход турбинного колеса, отдает часть энергии, и попадает на выход из турбинного колеса. Там масло попадает в реактор изменяет направление так что бы совпадать с направлением вращения насосного колеса и подается в насосное колесо. И вот тут мы получаем прирост крутящего момента. Энергия то у масла осталась. Таким образом мы можем получить прирост момента в 2,5 раза. Всего одно "колесико" , да ?

Как развивается вся история дальше. Скорость турбинного колеса растет и постепенно до ходит до нормальной скорости насосного колеса. И тут получается что выхода из турбинного колеса уже практически и стоящее реакторное колесо становится уже по сути препятствием, вот тут нам и пригодится муфта свободного хода, на которой начинает вращаться реакторное колесо вместе с насосным и турбинным, превращая ГДТ в ГМ .

Вот по сути и все отличия.

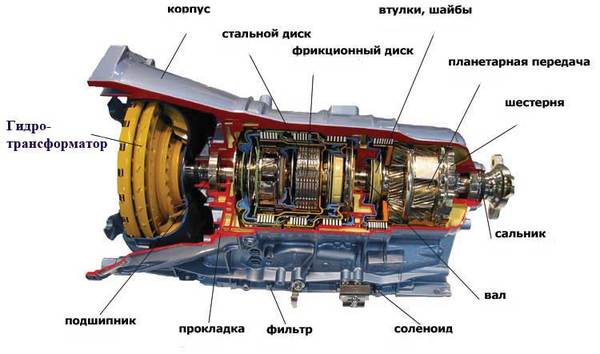

Вся правда о коробках передач. "Автоматы"

Существует расхожее мнение, что классический гидромеханический "автомат" - это однозначно хорошо, а вариатор и роботизированная трансмиссия – однозначно плохо.

Такой стереотип сложился главным образом из-за того, что многие вариаторы и "роботы" долгое время были ненадежными или малоресурсными, а некоторые из них остаются таковыми до сих пор. Что неудивительно - ведь "гидромеханику" производят с середины прошлого века, а вариаторы и "роботы" начали массово появляться лишь 20-25 лет назад. А любая принципиально новая конструкция поначалу неизбежно страдает болезнями роста.

Однако сегодня я не судил бы о надежности разных типов автоматических трансмиссий с категоричностью лидера ЛДПР. Практика показала, что существуют модели вариаторов и "роботов", способные выхаживать более 200 000 км. При этом есть и гидромеханические коробки, отказывающие с завидной регулярностью на пробегах до ста тысяч. Взять хотя бы печально знаменитую четырехступку AL4/DP0, применяемую на многих моделях Peugeot, Citroen и Renault. Или восьмиступенчатый "автомат" рестайлингового Grand Cherokee, который поначалу ломался уже на первых километрах. Подобных примеров – сколько угодно…

Так, что по части надежности все как раз-таки неоднозначно. Если этот вопрос для Вас принципиален, по каждой конкретной модели "гидромеханики", вариатора или "робота" надо наводить справки, читая форумы или пытая сервисменов - если, конечно, они согласятся с Вами откровенничать...

А вот в том, что касается комфорта и способности работать в определенных условиях и с определенными нагрузками, между гидромеханическими "автоматами", вариаторами и "роботами" уже появляются закономерные различия. В некоторых случаях они настолько принципиальны, что выбирать автомобиль надо по типу автоматической трансмиссии.

Классика. Почему гидромеханическая?

В качестве альтернативы "механике" первой получила распространение автоматическая гидромеханическая трансмиссия, ставшая сегодня классикой. Гидромеханической она названа потому, что соединением двигателя с коробкой и переключением передач заведует гидравлика, а крутящий момент на колеса передается механически через зубчатые шестерни.

В качестве сцепления в такой трансмиссии используется гидротрансформатор, принцип действия которого напоминает два вентилятора, установленные лопастями друг против друга. Если один из них включить, другой тоже начнет вращаться от набегающего на него потока воздуха. В гидротрансформаторе "включенный вентилятор" соединен с двигателем и гонит поток масла на "выключенный", соединенный с коробкой передач.

Главным преимуществом гидротрансформатора над обычным сцеплением является способность точно дозировать и плавно наращивать до максимума передаваемую на колеса тягу. Что позволяет трогаться с места на скользких покрытиях без срыва колес в пробуксовку, а также уверенно стартовать при большом сопротивлении движению – например, в глубоком песке или с тяжелым прицепом на подъеме.

Если обычное сцепление от таких издевательств быстро изнашивается, то гидротрансформатор может терпеть их очень долго. Да и сама коробка передач – тоже. Единственное, чего не любит "гидромеханика", это переключений под большой нагрузкой уже во время движения. В такие моменты повышенному износу подвергаются расположенные в коробке фрикционы, отвечающие за плавную передачу эстафеты от одной передачи к другой. Но почти во всех современных "автоматах" есть режим ручного переключения, позволяющий заранее выбрать и зафиксировать нужную передачу, чтобы коробка самостоятельно не переключалась на тяжелом участке.

Еще одно важное преимущество "гидромеханики" над ручными коробками и простейшими "роботами" состоит в том, что переключения передач в ней происходят сглажено – без разрыва и последующего резкого падения (или скачка) передаваемой на колеса тяги. Благодаря этому водитель и пассажиры меньше ощущают моменты переключений, а машина почти не теряет ход при переключениях с тяжелым прицепом или на подъеме. Кроме того, уменьшается риск потери управления на скользкой дороге из-за резкого изменения тягового усилия на ведущих колесах.

Главные недостатки – в прошлом

До тех пор, пока гидромеханические "автоматы" были примитивными, их ругали за низкий КПД, поскольку слишком много энергии двигателя вязло в постоянно буксующем гидротрансформаторе. Да и с четырьмя передачами не добьешься плавных переключений, хорошей динамики и низкого расхода топлива. Собственно, это и стало основной причиной, заставившей многих автопроизводителей начать поиски альтернатив классическому «автомату».

Но те, кто продолжили работать над совершенствованием "гидромеханики", в итоге получили лучшую на сегодняшний день автоматическую трансмиссию. Современные многоступенчатые "автоматы" работают так, что переключения ощущаются только по слегка подергивающейся стрелке тахометра. При этом они научились блокировать гидротрансформатор сразу после старта или переключения, а также самостоятельно переходить в нейтраль при остановке с нажатой педалью тормоза, чтобы не жечь зря топливо. А наличие электронного управления позволяет им адаптироваться под стиль езды водителя, дорожные условия и даже под рельеф местности.

Правильная "гидромеханика" может все

Понятно, что неудачным может быть любой агрегат – тем более, такой сложный, как трансмиссия. Но если современный гидромеханический "автомат" сконструирован без просчетов, правильно настроен и установлен на автомобиле, на который рассчитан, он может все.

При размеренном темпе может работать очень плавно и обеспечивать расход топлива немногим больший, чем с "механикой". При спортивной езде может переключаться быстро и на высоких оборотах, тормозить двигателем и держать выбранную передачу, не допуская самопроизвольных переключений в быстрых поворотах.

Но самое главное, что "гидромеханика" - это единственный тип автоматической трансмиссии, способный эффективно и долго работать с большими нагрузками. Поэтому если Вы собираетесь таскать тяжелые прицепы или использовать автомобиль на бездорожье, по сторонам можете даже не смотреть. Выбирать надо среди машин, оснащенных "гидромеханикой".

Хорошо, но… дорого

Но неужели у такой трансмиссии совсем нет недостатков? Увы, есть. Один, но весьма существенный – высокая себестоимость. Современная многоступенчатая «гидромеханика» - агрегат технически сложный и потому дорогой. И это - вторая причина, по которой многие автопроизводители начали искать ей альтернативу.

Александр Конов, эксперт по выбору автомобилей

Источник: https://autorambler.ru/journal/advice/vsya-pravda-o-korobkah...