Фотографии Первой мировой. 130-й пехотный Херсонский полк

Пулемётный окоп. Галиция 1915 г.

Начальник 2-й пулемётной команды полка поручик Тарасов Михаил Степанович. Награждён Георгиевским оружием за бой у д. Платоновка 18-19 октября 1915 г.

Командир 4-го батальона полковник Герасимов Вячеслав Игоревич. Кавалер Георгиевского оружия. В годы гражданской войны участник ВСЮР. Эвакуирован в Каттаро.

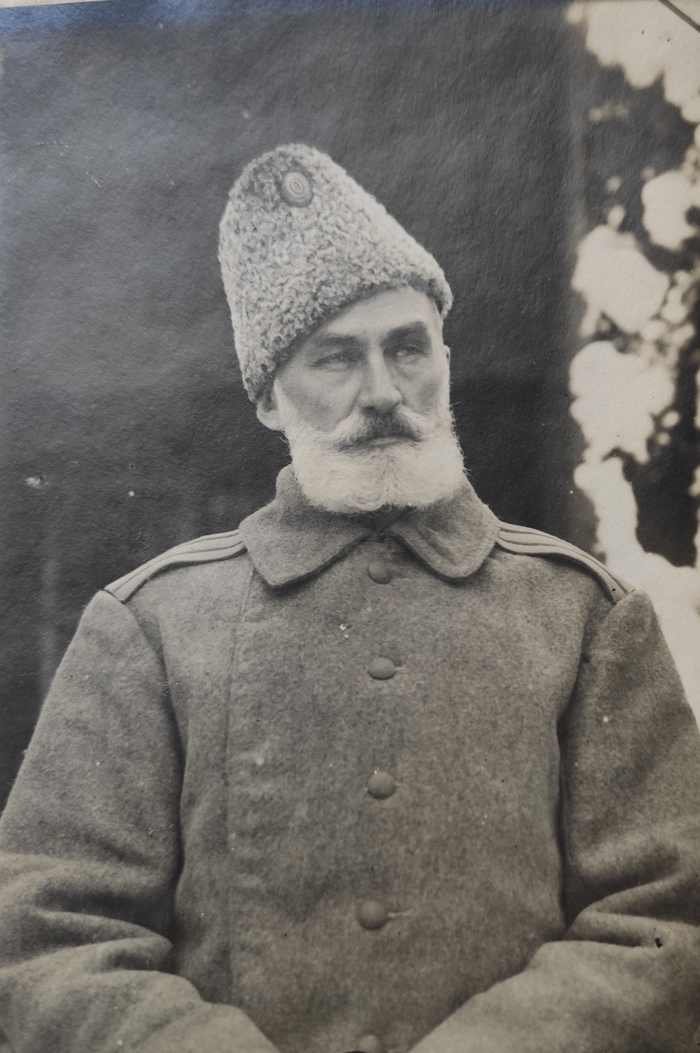

Фельдфебель 10 роты Попов Дмитрий Данилович. Уроженец Калужской губ., мещанин г. Мосальск. Кавалер Георгиевских крестов 4, 3, 2 ст.

Два собирателя и пять составных частей Западной Украины

После распада единого Древнерусского государства, которое у нас обычно называют «Киевская Русь», хотя это название придумано историками в XIX веке для удобства, вновь собирать земли русские в единую страну начали одновременно в двух местах. Один центр заново складывающейся русской государственности всем известен – это Владимирская Русь.

Но была вторая попытка выстроить новое государство на руинах развалившейся страны – на противоположной стороне русских земель, на самом их западе. Попытка отчаянная, красивая, героическая - и неудачная. Но от этого не менее славная.

Западные земли Руси традиционно делились на пять крупных исторических областей - Волынь, Галиция, Подолия, Буковина и Карпатская Русь. «Западная» версия новой Руси появилась в 1199 году, когда князь Роман Мстиславович объединил Галицию и Волынь.

Н.В. Неврев. Роман Галицкий принимает послов папы Иннокентия III. 1875 г.

Так на карте мира возникло Галицко-Волынское княжество, оно же - Regnum Rusiae, то есть «Королевство Русское». Такое название оно получило после того, как ее самый славный правитель – Даниил Галицкий – принял королевскую корону от Римского Папы Иннокентия IV, получив вместе с ней титул «Rex Russiae» - «Король Руси».

Печать внука Даниила Юрия Львовича. На аверсе надпись: «S[igillum] Domini Georgi Regis Rusie» — Печать государя Георгия, короля Руси. На реверсе: «S[igillum] Domini Georgi Ducis Ladimerie» — Печать государя Георгия, князя Владимирского

Поначалу у первого и последнего в истории русского королевства все было хорошо. Даниил Романович оказался очень талантливым человеком, сочетавшим в себе и талант военачальника и мудрость государственного деятеля. Не случайно именно он стал таким же символом и корнем Западной Руси, как живший одновременно с ним Александр Невский – Руси Восточной.

Король Даниил, кстати, был во-многом удачливее – он даже сумел утвердиться в Киеве, пусть и правил там всего год, став последним киевским князем перед татаро-монгольским нашествием.

И в западных землях у него все получалось. «Король Руси» на равных дрался с именитыми соседями и даже периодически наносил им весьма унизительные поражения – к примеру, в 1245 году, когда Даниил Романович наголову разбил под Ярославом на реке Сан объединенную польско-венгерскую рать.

Даниил Галицкий на памятнике «Тысячелетие Руси» в Новгороде.

Увы, но правление князя Даниила, женившего своего сына Льва (в честь которого и назван город Львов) на венгерской принцессе Констанции, чтобы получить право вмешаться в борьбу за австрийский престол, оказалось высшей точкой молодой западнорусской государственности. Уже при наследниках все пошло на спад, а затем и вовсе покатилось под уклон. К несчастью, Галицко-Волынское княжество было лишь небольшим осколком некогда единой Руси и по всем параметрам уступало сильным соседям.

Если Владимирской Руси удалось, как писал Карамзин, прикрыться «ханской саблей от врага внешнего и ханской волей от внутренних распрей», то Галицкой Руси окрепнуть просто не дали – едва учуяв слабину, сильные соседи раздербанили западные русские земли. Подолия отошла Польше, Буковину прибрало Молдавское княжество, Закарпатье оказалось в составе Венгрии. А за галицко-волынское наследство насмерть сцепились Великое княжество Литовское и Королевство Польское.

Драка была долгой, на годы – больше половины столетия литва и ляхи бились в этой нескончаемой дележке. За эти десятилетия противники, как ни странно, прониклись взаимным уважением, и долгая война в итоге завершилась Кревской унией, объединившей обе страны династическим браком литовского князя Ягайло и польской королевы Ядвиги.

Польский плакат в память Кревской унии

Ну а земли поделили по-честному: Волынь отошла Литве, а Галиция – Польше, которая почти сразу переименовала ее в «Русское воеводство». Сегодня это звучит забавно, но галичане, эти «неистовые украинцы» вплоть до XIX века, до раздела Польши, жили сначала в Русском королевстве, а потом в Русском воеводстве.

В 1393 году между Литвой и Польшей было подписано Островское соглашение, завершившее не только полувековую борьбу за галицко-волынское наследство, но и покончившее с разделом западнорусских земель между восточно-европейскими странами.

Каждая из пяти исторических областей проживет свою жизнь, и каждая – уникальную, совершенно непохожую на биографию соседей. Все пятеро очень долго будут жить не своим домом, а «в чужих людях», часто переходя из одного государства в другое.

Вновь встретиться вместе им будет суждено лишь несколько столетий спустя. Это случится в 1945 году стараниями Иосифа Сталина, собравшего их в составе Украинской Советской Социалистической Республики и назвавшего «Западной Украиной».

Советский пропагандистский плакат.

Но вернемся к Волыни.

Волынь – это одна из самых древних восточнославянских земель, полностью охватывающая территории Волынской и Ровенской и частично – Тернопольской и Хмельницкой областей Украины. Но и Украиной она не ограничивается: север Волыни располагался в Берестье – нынешнем белорусском Бресте, а крайний запад волынских земель – город Хелм Люблинского воеводства Польши. Он же основанный Даниилом Галицким Холм - центр русского Холмского княжества и родина Михаила Грушевского.

Почему Волынь называется Волынью – не знает никто, слишком уж давнее это название. Зато достоверно известно, что именно Волынь обогатила русский язык существительным «волынка» - музыкальный инструмент пришел в Россию через эту область и глаголом «волынить» - изначально «тянуть долгий звук на волынке», в переносном смысле – «затягивать решение дела».

У Волыни есть и второе название – Лодомерия. Как говорил А.Блок, «хоть имя дико», тем не менее оно вполне славянское – столицей древней Волыни был основанный Владимиром Красно Солнышко город Владимир (сейчас – Владимир-Волынский), который он назвал в свою честь. Ну а неславяноязычные соседи переделали Владимир в Ладомир, а страну переиначили в Лодомерию.

Кстати, в восточноевропейских государствах неразрывность словосочетания «Галицко-Волынское» утвердилась еще крепче, чем у нас – настолько сильное впечатление произвела на них попытка сбора страны Даниилом Галицким. В этой связи – один забавный эпизод мировой истории.

У меня есть любимый государственный герб.

Это герб Австро-Венгерской империи.

По-моему, более «бохатых» гербов не существует в природе. Это как если бы герб России собрать из гербов всех 85 субъектов Федерации.

Там есть один забавный герб, в левом верхнем углу щита на груди у двуглавого орла. Вот он в оригинальном виде:

Кстати, это не ворон. Это галка.

Та самая галка, от которой, по легенде, Галиция и получила свое название.

Так вот, когда Австро-Венгрии после раздела Польши отошли Галиция и Малая Польша, угадайте, как была названа новая «коронная земля»?

Разумеется – «Королевство Галиции и Лодомерии». Если быть до конца точным – «Королевство Галиции и Лодомерии с Великим княжеством Краковским и княжествами Освенцима и Затора».

И Габсбургов совершенно не смущало, что от всей Волыни им достался крохотный кусочек – так называемая «Сокальщина», ныне невеликий Сокальский район на северо-западе Львовской области. Кстати, последнее территориальное приобретение СССР. Эти 480 квадратных километров Иосиф Виссарионович выменял у Польши на нефтеносный Нижне-Устрицкий район Прикарпатья в 1951 году, тем самым завершив многовековой процесс собирания украинских земель.

Современный герб Сокальского района

- Ну и что, что нет Волыни? – судя по всему, рассудили австрийцы. – Не рушить же из-за этого бренд.

И дополнили на гербе львовскую галку волынской красной полосой.

Пора и нам обратиться к гербу Волыни...

________________

Это отрывок из новой главы моей книги об исторических регионах Древней Руси "Царский титул в картинках", которую я сейчас пишу.

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Фейсбук - https://www.facebook.com/BolsaaIgra/

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Резня в Галиции

Март 1846 года. Поляки подняли восстание против Австрии, а их крестьяне подняли восстание против своих господ, оказавшись таким образом союзниками властей. Габсбургская администрация, противопоставляя друг другу два народа и два сословия, распространяла слух, что поляки в случае победы тут же начнуть резать крестьян. Последние в силу своей недалёкости в это поверили.

Австрийские власти платят галицийским крестьянам за головы их помещиков.

Одного только бессмысленного крестьянского бунта австрийцам показалось мало, и они объявили, что за каждого убитого помещика будет выплачена награда. И крестьяне со всех сторон свозили в Тарнув головы поляков, часто не отрезанные от трупа, а отпиленные заживо. Мало того: награда за живого поляка была вдвое меньше, чем за мёртвого, почему многие крестьяне, привезшие своих пленников Тарнув живыми, убивали их прямо там, в городе; сохранились известия, будто по улицам текли потоки крови, но это, видимо, уже басни. Всего было убито от полутора до трёх тысяч поляков - шляхтичей и священников.

Возмущённые дикостью происходящего жители Кракова, понимая бесполезность сопротивления, предпочли сдать свой город не австрийской армии, а русской; впрочем, последняя всё равно передала город Австрии.

Как венгры передали Польше Королевство Русское , и какие к этому были предпосылки

В начале апреля 1350 года в Буде король Венгрии Людовик I Великий подписал акт о передаче Польше Королевства Русского - за право занять польский трон после Казимира III Великого.

Известная присказка «где два украинца, там три гетмана» в XIII веке могла бы звучать так: «где одна Галицко-Волынская земля, там сразу два короля».

Известная присказка «где два украинца, там три гетмана» в XIII веке могла бы звучать так: «где одна Галицко-Волынская земля, там сразу два короля».

Так, короли Венгрии, войска которых впервые занимали Галич ещё в 1189-1190 годах, в 1205 году получили от папы Римского Иннокентия III титул «короля Галичины и Владимерии» (Rex Galiciae et Lodomeriae). Первым его носителем стал король Венгрии Андраш II — который, правда, лично ни в Галиче, ни во Владимире-Волынском не появлялся.

А вот его сын Коломан, который формально получил корону Галичины в семилетнем возрасте в 1215 году, всё же добрался до Галича лично в 1219-м. Кстати, именно Андраш II впервые поставил перед Римом вопрос об унии между католической и православной церквами — и епископ эстергомский Иоанн по поручению папы Римского во время коронации Коломана объявил, что делает это в союзе с православной епархией Галича.

Венгерские войска, на которых держалась власть короля Коломана в Галичине, уже в 1221 году были разбиты дружиной Мстислава Удатного, занимавшего до начала борьбы за Галицкое княжество стол Новгорода Великого. Пленённого Коломана отослали в принадлежавший Мстиславу город Торческ.

Андраш II, чтобы освободить сына из плена, был вынужден начать переговоры. Мстислав заключил мир с Андрашем II и выдал свою дочь Марию замуж за сына венгерского короля, также Андраша, известного на Руси как «королевич Андрей». Вернувшийся в Венгрию Коломан стал хорватским и славонским герцогом и больше в Галичину не возвращался.

Мстислав Удатный на королевский титул не претендовал. Более того, даже после разгрома в 1226 году вторгшихся в Галичину венгров под предводительством короля Белы IV, князь Мстислав отдал королевичу Андрашу и сам Галич, оставив себе лишь Подолье, где и умер в 1228-м, приняв перед смертью схиму.

После этого галицкие бояре призвали на престол князя волынского Даниила Романовича, но это привело к длительной междоусобный войне. Даниил утвердился в Галиче лишь в конце 1238 года, незадолго до монголо-татарского нашествия.

Собственно, именно благодаря этому нашествию князь Даниил, которого к тому времени уже называли Галицким, получил королевский титул. В 1253 году папа римский Иннокентий IV объявил крестовый поход против Орды, призвав к участию в нём сначала христиан Богемии, Моравии, Сербии и Померании, а затем и католиков Прибалтики. В числе последних была Литва — во главе с коронованным летом 1253 года князем литовским Миндовгом.

Пытаясь расширить эту коалицию, папа отправил корону и князю Даниилу, который был коронован в январе 1254 года в Дорогичине как «король Руси» (Rex Russiae). При этом права королей Венгрии на титул Rex Galiciae et Lodomeriae также оставались в силе, что Ватикан явно не волновало.

Однако Даниил Романович, нуждавшийся в военной помощи против монголо-татар, но так и не получивший её с Запада, призывы Рима о крестовом походе и объединении православной и католической церквей проигнорировал, да и о своём королевском титуле вскоре позабыл.

Прямые потомки Даниила Лев и Мстислав не короновались. Попытка реанимации титула была предпринята внуком Даниила Юрием Львовичем. Его сыновья Андрей и Лев продолжали именоваться «Rex Russiae». «Королевство Руси» упоминалось также в титуле последнего властителя Галицко-Волынского государства Юрия II Болеслава, внука Юрия Львовича по дочери, сына князя Мазовецкого Тройдена I Пяста.

Король Юрий II Болеслав пытался поддерживать хорошие отношения со всеми соседями.

В 1331 году он женился на дочери князя литовского Гедимина, которая также приходилась сестрой супруге польского короля Казимира III Великого Альдоне. В 1338 году Юрий II Болеслав на встрече монархов в Вишеграде договорился с королём Венгрии Карлом Робертом и польским королём Казимиром III о военной помощи против галицких бояр, которые пытались ограничить власть монарха.

Также было подписано соглашение, предусматривающее, что в случае бездетной смерти Юрия II власть над его владениями будет передана королю Казимиру III.

Именно это соглашение, по мнению ряда историков, и сыграло роковую роль в жизни последнего короля Галичины и Волыни. Хотя считается, что Юрия II Болеслава отравили галицкие бояре, чтобы захватить власть в государстве, главным выгодополучателем от этого стал король Польши.

Уже через 9 дней после смерти Юрия II польские войска под предводительством Казимира III заняли и сожгли Львов, разграбив перед этим княжескую сокровищницу. При этом полякам, католикам и иностранным купцам разрешено было покинуть Львов со своим имуществом.

Главной ценностью, которая интересовала короля Польши в сокровищнице галицко-волынских князей, были даже не золото и серебро, а древние княжеские знаки власти — клейноды. Из вылазки в Галичину Казимир III также привёз вдову отравленного короля, сестру своей жены.

Король трактовал королевство Русское как наследство Пястов и пытался занять его, именно как представитель этого рода. При этом самые близкие родственники Юрия II Болеслава по линии Пястов, князья мазовецкие Семовит и Казимир, от прав на «королевство Русское» отреклись, получив за это от короля Польши денежное вознаграждение.

Уже под конец жизни в письме к патриарху Константинопольскому о возвращении в Галич православной митрополии Казимир III писал: «Ранее Русью владели мои кровные родичи, которые умерли и осиротили край, поэтому я вошёл на Русь и принял её во владение».

Но в 1340 году до польского владения «королевством Русским» было ещё далеко — тем более, что в середине этого года Волынь заняла Литва. Начался многолетний конфликт, получивший название «война за галицко-волынское наследство».

Одним из ключевых эпизодов этой войны и стал акт, подписанный 4 апреля 1350 года королём Венгрии Людовиком I Великим.

К тому времени территории Галичины и Волыни уже несколько раз переходили из рук в руки. Сначала Казимир III занял значительную часть Галичины, и его власть признала группа бояр во главе с Дмитрием Детко, который получил титул «старосты земли Русской» (Capitaneus Ruthenorum).

Король Польши писал папе римскому, что русские во главе со своим «капитаном» выразили согласие обязаться ему, Казимиру, службой и послушанием, а он обещал им, присягой со своей стороны, принять этот народ и их вождя в свою опеку и хранить их обряды, права и обычаи.

Правда, дальше всё было прогнозируемо: галицкие бояре во главе с Детко заключили союз с Золотой Ордой и Литвой, и в начале 1341 года совершили успешный поход на Польшу при поддержке монголо-татар и литовского князя Любарта Гедиминовича. Хотя войско, в основном состоявшее из татар, дошло до Вислы, однако Казимиру III быстро удалось не только освободить польские земли, но уже в июне 1341 года занять большую часть Галичины и Волыни.

При этом Санок и Перемышль уже тогда де-факто стали частью Польши, хотя формализовано это было только в 1345-м. К тому времени уже Литва заняла не только Волынь, но и большую часть Галичины, и Польша согласилась на перемирие в обмен на литовскую помощь в войне против Рациборского княжества.

При этом король Польши усиленно готовился к реваншу, даже не скрывая этого: в 1346 году он добавил в свой титул слова «властелин и дедич Руси». В 1348-м Казимир III заключил мирные договоры с чехами, Тевтонским орденом и Золотой Ордой, и в 1349 году вновь начал войну за «королевство Русское».

Польша воспользовалась поражением литовских войск от крестоносцев в битве над Стравой и смертью Дмитрия Детко, который всё это время служил Литве в качестве «старосты земли Русской». К концу 1349 года польские войска заняли практически всю территорию бывшего Галицко-Волынской земли, под властью Литвы оставались только Луцк и Подолье.

Именно эту военно-политическую действительность Казимир III Великий и попытался зафиксировать при поддержке своего союзника, короля Венгрии Людовика I Великого.

Подписанный 4 апреля 1350 года в городе Буда документ, который стал следствием договорённости между монархами Польши и Венгрии, сыграл огромную роль в дальнейшей истории Польши и Руси.

В нём король Людовик и брат его Стефан официально заявляли, что имеют наследственное право на «Русское королевство», но уступают его в пожизненное владение Казимиру — однако, если у Казимира не будет сына, то и Польша, и Русь перейдут во владение к Людовику. Если же у Казимира будет сын — то Людовик или его наследники сохраняют право выкупить Русь у польских королей за 100 000 флоринов. Кроме того, Венгрия гарантировала Польше военную помощь против крестоносцев и всех других — но только в вопросах «королевства Русского».

Со своей стороны, король Польши обязался следовать подписанным королём Венгрии постулатам на встрече с епископами и высшими светскими чиновниками Польши и всех её земель, которая состоялась 18-19 мая 1350 года в городе Сулейов.

Причём ни о каком разделе территории этого королевства в документе речь не идёт, то есть принятая в русскоязычном сегменте интернета трактовка, что в этот день «Польша и Венгрия поделили между собой галицко-волынские земли», является некорректной.

Примечательно, что оригинал акта, подписанного 4 апреля 1350 года, не сохранился. Его текст дошёл до наших времён благодаря нотариальной копии, составленной канцлером Польши Янушем Сухивильком в 1357 году в Кракове.

Стоит отметить, что в 1350 году действительно состоялся раздел галицко-волынских земель — между Польшей и Литвой, причём вследствие военных действий.

Воспользовавшись тем, что часть польских войск была распущена по домам, уже в конце мая 1350-го литовские князья Кейстут и Любарт, заручившись поддержкой великого князя московского Симеона Гордого, вновь заняли Волынь и Холмщину, а также часть Галичины. Вскоре был подписан мир, по которому литовцам досталась Волынь с Белзом и Холмом, а полякам — вся Галичина.

Но Литва не отказалась от претензий на Галичину, и в конце того же года боевые действия возобновились. Литовские войска вторглись на территорию Польши, в ответ поляки и венгры совершили походы на Волынь в 1351 и 1352 годах, причём в 1351-м польско-венгерской армией командовал король Венргии Людивк — вследствие тяжёлой болезни короля Казимира.

Этот этап войны за галицко-волынское наследство закончился перемирием осенью 1352 года, по которому вся Галицкая земля остается за Польшей, а Литве отходит вся Волынская землю и Берестейские волости. Только Кременец оставался спорным и нейтральным, его на время перемирия должен был держать Юрий Наримунтович «от князей литовских и от короля».

24 июня 1355 года был подписан мирный договор (кстати, самый старый договор между королевством Польским и Великим княжеством Литовским), зафиксировавший территориальные приобретения сторон.

Этот договор не прекратил борьбы, продолжавшейся в течение всех 50-х и 60-х годов XIV века, но он был существенным, потому что наметил позднейшее решение вопроса о галицко-волынском наследстве.

Необычайная энергия, развитая Казимиром, военная и дипломатическая, привела к ряду крупных успехов. В 1366 году, после очередного успешного наступления польских войск на Волынь, были заключены два договора, в которых не только Юрий Наримунтович, но и два бывших литовских подданных, князья Юрий и Александр Кориатовичи, упомянуты как вассалы Казимира.

Другая сторона договора — Гедиминовичи, князья Ольгерд, Кейстут, Явнут и Любарт. Любарту по этому «вечному миру» оставалась только Луцкая область, и то урезанная с запада, а Казимир получил всю остальную Волынь (о Галиче уже и речи нет), тоже несколько урезанную с востока. За это он отрёкся в пользу Кейстута от Дорогичинско-Берестейской земли, в пользу Ольгерда — от Кобринской волости.

Событиям 1366 года посвящена картина «Повторное занятие Руси» известного польского художника Яна Матейко из его пропагандистского цикла «История цивилизации в Польше».

Мир 1366 года был скреплён союзом великого князя литовского Ольгерда с королём Польши Казимиром III Великим, а князь Любарт особо обязался не только быть в союзе с Казимиром, но и сохранять нейтралитет в случае войны между ним и Гедиминовичами. Новые свои владения Казимир удерживал с помощью литовских же князей — Юрия Наримунтовича (Бельск, Холм) и Александра Кориатовича (Владимир-Волынский). Во Владимире Казимир с большими затратами построил новый крепкий замок.

Но борьба Польши с Литвой, хотя и не достигала прежних размеров, продолжалась до самой смерти Казимира в 1370 году.

В ноябре 1370 года, согласно подписанному 4 апреля 1350-го акту, королём Польши становится Людовик (согласно польской традиции — Венгерский). Таким образом, пределы соединённых владений Людовика I Великого простирались от Балкан до Балтийского моря и от Чёрного моря до Адриатического.

Двенадцатилетнее царствование Людовика Венгерского в Польше отразилось на положении Южной Руси: никогда ещё венгерское влияние не достигало такой силы на восток от Карпат. Осуществление получили те «права» на Галичину, которые Венгрия признавала за собой ещё с начала XIII века: ведь хотя Людовик стал королем Польши, но Галичиной он распоряжался не как польский, а как венгерский король.

Впрочем, чтобы не слишком раздражать поляков, он осуществлял свою власть над Галичиной через силезского дворянина из рода Пястов, назначив «губернатором и хранителем королевства Русского» (ad gubernandum et conservandum regnum Russiae) князя опольского Владислава.

Галичина была дана Владиславу «в вечное управление» (perpetue), тот выдавал свои грамоты, самостоятельно творя право, подтверждая грамоты Казимира. Старосты местные звали его «dominus noster», он сам — «властелин и дедич Руси, вечный землям тем самодержец». Последнее слово было явным преувеличением, ведь Владислав оставался венгерским вассалом, на его монетах с одной стороны — его имя и герб Львова, с другой — «Ludovici regis Ungariae» (Людовик, король Венгрии).

Поэтому неудивительно, что это «вечное» владение продолжалось всего 6 лет.

В 1378 году Людовик выменял у Владислава Галичину на Добжинскую землю, и князь особой грамотой освободил от присяги население Галиции, уступая ее «domino Ludovico Ungariae, Poloniae, Dalmatiae etc. regi» (господину Людовику, Венгрии, Польши, Далмации и прочая королю).

В Галичине вводится венгерское управление с наместником (capitaneus generalis Russiae) во главе. На монетах того периода отчеканено: «moneta Russiae, Ludovicus rex Ungariae». К тому же времени относится свидетельство верности Людовику от имени князя Любарта, который короля называет «unser Herr der Konig» (наш повелитель и король).

Венгерская власть в Галичине оставалась практически неизменной даже после смерти Людовика Венгерского в 1382 году, что раздражало польских дворян.

От дочери умершего короля Ядвиги, которая стала претенденткой на польский престол, официально требовали «воссоединить Русь с Польшей» (terram Russiae regno Poloniae reuniat). Хотя она была коронована в октябре 1384 года, а в феврале 1386-го вышла замуж за великого князя Литвы Владислава Ягелло, который был также провозглашён королём Польши, возвращение Галичины под польское владычество произошло лишь в начале марта 1387 года.

Тогда королева Ядвига лично возглавила отряд польских рыцарей, которые заняли Львов и всё «королевство Русское», и провозгласила акт присоединения Руси Галицко-Владимирской к польской Короне. Никаких предложений выкупить край за 100 000 флоринов, как это было указано в документе от 4 апреля 1350-го, Венгрия не получила, — несмотря на то, что королевой этого государства была старшая сестра Ядвиги, Мария.

В 1412 году овдовевший супруг Марии, король Венгрии Сигизмунд Люксембургский и король Польши Владислав Ягелло договорились о том, что «королевство Русское» должно остаться в составе Польши до смерти обоих правителей, а также пятнадцать лет после смерти одного из них. Дальнейшее будущее этой земли должен был определить польско-венгерский арбитраж — который так никогда и не состоялся.

После смерти короля Владислава Ягелло в 1434 году его сын Владислав III Варненьчик (а фактически — регентский совет при 10-летнем короле) провозгласил создание воеводства Русского как составной части Королевства Польского.

Воеводство просуществовало до раздела Польши в 1772 году, когда Габсбурги, владеющие всеми титулами венгерских королей, создали на его основе Королевство Галичины и Владимерии (Königreich Galizien und Lodomerien).