Встала младая с перстами пурпурными Эос

На небо вышла сиять для блаженных богов и для смертных

С розовой бездною вместе как встарь поднимаются кони

Мрак разрывается Солнцем - его золотые с востока

Светочи сеет оно в подожженном эфиром пространстве

Солнце в движении вечном бледнеть заставляет светила

Солнце сияньем пурпурным Земли заливает пределы

Солнце - друг земледельца, ко всем маякам благосклонно

Солнце - дней и ночей божество, конец и начало

Только его одного из Богов царящего в Мире нам и дано лицезреть

Стилизация под "Одиссею" Гомера в финале лекционной программы Московского Планетария эпохи 70-х - 80-х "Мифы о Великих Эллинах" за авторством Станислава Васильевича Широкова.

В одной из предыдущих публикаций - в комментариях - был поднят вопрос о том, каким образом проводились наблюдения Солнца в эпоху самых первых телескопов? Ведь, как известно, в телескоп можно посмотреть на Солнце лишь дважды в жизни - правым глазом и левым... Это конечно шутка, но бывали и печальные случаи, когда люди слепли по неосторожности. Телескоп собирает свет в гораздо большем количестве, чем это доступно глазу, а мы даже глазом на Солнце дольше пары секунд смотреть не можем. Как же выходили из этой сложной ситуации самые первые наблюдатели.

Я не знал этого, увы. Но предполагал, что Галилей, например, пользовался фильтром - что-то вроде закопченного стекла (но рецепты могли быть разными). Оказалось, что уже в эпоху Галилея практиковалось наблюдение Солнца на специальном экране, расположенном за окуляром, посредством окулярного увеличения.

Ссылку на пруф прислал @Celyr, за что ему респект. Я не поленился перевести весь текст. И я думаю, это будет интересно почитать и другим участникам той дискуссии.

Ссылка ведет на сайт "The Galileo Project". Конкретная статья называется "Солнечные пятна"

Солнечные пятна

Солнечные пятна - это темные участки неправильной формы на поверхности Солнца. Их краткосрочная и долгосрочная циклическая природа была установлена в прошлом веке (теперь уже - в позапрошлом - исходная публикация датируется 1993-м годом. Прим. переводчика). Пятна часто бывают достаточно большими, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Хотя прямое наблюдение за Солнцем в чистом небе является болезненным и опасным, это возможно, когда Солнце находится близко к горизонту или когда оно покрыто тонкой завесой облаков или тумана. Записи наблюдений солнечных пятен невооруженным глазом в Китае восходят как минимум к 28 г. до н.э. На Западе свидетельства о пятнам менее явны. Возможно, что греческий философ Анаксагор наблюдал это явление в 467 г. до н.э., и, похоже, в древней литературе есть несколько разрозненных упоминаний. Однако в доминирующей аристотелевской космологии небеса считались совершенными и неизменными. Явления или объекты, которые появляются и исчезают на Солнце, будут доказывать, что на небесах происходят перемены. Учитывая эту теоретическую предвзятость, сложность наблюдения за Солнцем и циклическую природу пятен, неудивительно, что записи о солнечных пятнах в Европе почти не существовали до семнадцатого века. Очень большое пятно, видимое не менее восьми дней в 807 году, было просто истолковано как транзит Меркурия перед Солнцем. Другие упоминания о пятнах, замеченных на Солнце, были проигнорированы астрономами и философами. В 1607 году Иоганн Кеплер хотел наблюдать предсказанный транзит Меркурия по диску Солнца, и в назначенный день он проецировал изображение Солнца через маленькое отверстие в крыше своего дома (камера-обскура) и действительно наблюдал черное пятно, которое он интерпретировал как Меркурий. Если бы он мог повторить наблюдение на следующий день, он все равно увидел бы это место. Поскольку он знал, что Меркурию требуется всего несколько часов, чтобы пересечь диск Солнца во время одного из его нечастых переходов, он понял бы, что то, что он наблюдал, не могло быть Меркурием.

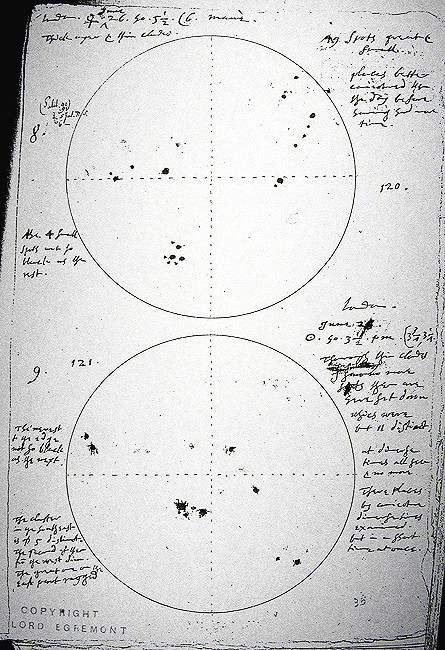

Научные исследования солнечных пятен на Западе начались после того, как телескоп был введен в астрономию в 1609 году. Несмотря на то, что до сих пор существуют некоторые противоречия относительно того, когда и кем первые пятна наблюдались в телескоп, мы можем сказать, что Галилей и Томас Харрио были первыми около конца 1610 года; что Йоханнес, Давид Фабрициус и Кристоф Шайнер впервые увидели их в марте 1611 года, и что Иоганн Фабрициус первым опубликовал их. Его книга «De Maculis in Sole Observatis» («О пятнах, наблюдаемых на солнце») вышла осенью 1611 года, но некоторое время оставалась неизвестной для других наблюдателей.

Тем временем Галилей показал солнечные пятна многим людям в Риме во время его триумфального визита туда весной 1611 года. Но хотя некоторые из его основных респондентов начали регулярно наблюдать несколько месяцев спустя, сам Галилей не проводил исследования солнечных пятен. до апреля 1612 г. Шейнер начал свое серьезное исследование пятен в октябре 1611 г., и его первый трактат на эту тему «Три писания о солнечных пятнах, написанных Марку Велсеру» («Три письма о солнечных пятнах, написанных Марку Вельзеру») появился в январе 1612 г. псевдоним «Apelles latens post tabulam» или «Апеллес, ожидающий за картиной». [1] Уэлсер был ученым и банкиром в Аугсбурге, покровителем местных ученых.

Шейнер, иезуитский математик в университете Ингольштадта (около Аугсбурга), хотел сохранить совершенство Солнца и небес и поэтому утверждал, что солнечные пятна были спутниками Солнца. Они появились как черные пятна, когда они проходили перед Солнцем, но были невидимы в других точках на своих орбитах. Их орбиты должны были быть очень близко к Солнцу, поскольку их формы были сокращены, когда они приблизились к его краю. Шейнер наблюдал солнечные пятна через телескоп с цветными стеклами.

Зимой 1611-12 годов, когда Галилей получил копию трактата Шайнера от Вельзера вместе с просьбой о его комментариях, он заболел, и посвятил время публикации своего «Беседы о телах в воде». Однако, когда эта книга была у типографии, в апреле 1612 года, он обратил свое внимание на солнечные пятна с помощью своего протеже Бенедетто Кастелли, который в то время находился во Флоренции. Именно Кастелли разработал метод проецирования изображения Солнца через телескоп, метод, который позволил детально изучить Солнце, даже когда оно высоко в небе. Галилей написал свое первое письмо Вельзеру о солнечных пятнах, в котором он утверждал, что пятна на самом деле находятся на поверхности Солнца или в его атмосфере, и хотя он не мог с уверенностью сказать, чем они являлись на самом деле, они показались ему наиболее похожими облака.

В то время как Шейнер писал по-латыни, Галилей писал свое письмо по-итальянски, и Вельзер должен был перевести его, прежде чем Шейнер смог его прочитать. Шайнер продолжал свои солнечные наблюдения, и к тому времени, когда он освоил письмо Галилея, он уже закончил еще два своих письма Вельзеру. Теперь он добавил третий, в котором он прокомментировал, что его наблюдения точно совпадают с наблюдениями Галилея, и отстаивал свое мнение о том, что солнечные пятна являются солнечными спутниками. Эта вторая серия писем была опубликована Велсером в октябре 1612 года под названием De Maculis Solaribus. Accuratior Disquisitio («Более точное обнаружение ... на солнечных пятнах»). Шайнер сохранил свой псевдоним Апеллес «Одиссей под щитом Аякса». Тем временем Галилей написал второе письмо Вельзеру в августе 1612 года. В этом письме он показал большое количество наблюдений солнечных пятен, сделанных примерно в одно и то же время дня, так что ориентация Солнца была одинаковой, а движение пятна на его диске могут быть легко прослежены, как показано в последовательности здесь. Получив второй тракт Шайнера, он написал еще один, датированный декабрем 1612 года, в котором снова критиковал мнение Апеллеса. В конце своего последнего письма Галилей упомянул о Коперниканской системе так, как некоторые ученые интерпретировали его как первое одобрение этой теории.

Три письма Галилея были опубликованы в Риме Академией Линкейна летом 1613 года. Около трети копий содержали перепечатки двух трактатов Апелля (чья личность стала известна) на оригинальном латинском языке. Было мало сомнений в победителе этого конкурса. Язык Шайнера был запутанным, и Галилей не только разрушил его аргумент, но и раскритиковал априорный метод аргументации Шайнера: Солнце идеально, поэтому на его поверхности не может быть пятен.

До этого момента отношения между Галилеем и Шайнером не были напряженными. Шайнер относился к Галилею с большим уважением, а Галилей был вежлив в его языке. Десять лет спустя в «Ассайере» Галилей жаловался на тех, кто украл его приоритет открытия, упомянув случай солнечных пятен, но не упомянув Шайнера. Почти наверняка Галилей жаловался на нескольких других, которые публиковались на солнечных пятнах, но не признали его приоритет. Шейнер, который в это время обосновался в Риме, принял жалобу Галилея на свой счет и стал заклятым врагом Галилея.

Тем временем Шейнер опубликовал несколько важных книг по оптике и продолжил изучение Солнца. Он опубликовал свои результаты в огромном томе «Роза Урсина» («Роза Орсини») [2], который стал стандартным трактатом о солнечных пятнах уже более столетия. Шайнер отказался от своего мнения о том, что пятна были солнечными спутниками, и он действительно высказался за систему Тихо Браге и отказался от совершенства небес. Его метод иллюстрирования движения отдельных пятен на поверхности Солнца стал стандартным способом визуализации этого движения и изменения формы пятен.

Окончательные исследования солнечного пятна Шейнера были продолжены другими. Во Франции Пьер Гассенди сделал многочисленные наблюдения (не опубликованные до 1658 г.); в Гданьске Иоганн Гевелиус (1647) и в Болонье Джованни Баттиста Риччоли (1651) сделал то же самое. Таким образом, существует достаточно хороший рекорд солнечных пятен за 1610-1645 годы.

Однако по истечении этого времени активность солнечных пятен резко сократилась. Когда в 1671 году было замечено заметное пятно, его считали редким явлением. Активность солнечных пятен снова возросла примерно после 1710 года. Период низкой активности теперь называют минимумом Маундера после Эдварда Уолтера Маундера (1851-1928), одного из первых современных астрономов, который изучил долгосрочные циклы солнечных пятен. Современные исследования солнечных пятен возникли с появлением астрофизики на рубеже веков. Первым исследователем этих явлений в Соединенных Штатах был Джордж Эллери Хейл (1868-1938), который построил первый спектрогелиограф и построил обсерватории Йеркса и Маунт Вилсон, включая 200-дюймовый телескоп на горе Паломар.

Примечания:

[1] Легенда гласит, что известный греческий художник Апеллес однажды спрятался за одной из своих картин, чтобы услышать, что люди говорят об этом. Когда сапожник похвалил способ, которым Апеллес изобразил туфли на картине, Апеллес проявил себя и поблагодарил сапожника за комплимент, но теперь этот человек начал высказывать свои не слишком комплиментарные мнения о других аспектах картины. Апеллес ответил: «Пусть сапожник придерживается своего последнего».

[2] Роза относится к Солнцу. Кардинал Орсини был его покровителем, который заплатил за печать.

Источники:

О солнечной активности в начале семнадцатого века, см. Д. Джастин Шов, Циклы солнечных пятен (Страудсберг, Пенсильвания: Хатчинсон Росс, 1983) и Кунитомо Сакурай, «Солнечная активность во времена Галилея», журнал по истории астрономии. 11 (1980): 164-173. О предварительных телескопических наблюдениях солнечных пятен, см. Шов и Джордж Сартон, «Ранние наблюдения солнечных пятен?» Isis, 37 (1947): 69-71. Частичный перевод «Истории и димостразии» Галилея «Macchie Solari e loro Accidenti» можно найти в «Стиллман Дрейке», «Открытия и мнения Галилея» (Garden City, NY: Doubleday, 1957), стр. 89-144. См. Также Дрейк, «Солнечные пятна, Сиззи и Шайнер», в «Исследованиях Галилея: личность, традиции и революция» (Энн Арбор: издательство Мичиганского университета, 1970), с. 177-199; Кит Хатчисон, «Солнечные пятна, Галилей и орбита Земли», Isis, 81 (1990): 68-74; Жан Дитц Мосс, «Значение ссоры солнечных пятен», в книге «Мосс», «Новинки на небесах: риторика и наука в конфликте Коперника» (Чикаго: Университет Чикагской прессы, 1993), стр. 97-125; Джон Д. Норт, "Томас Харрио и первые телескопические наблюдения солнечных пятен", в издании Джона У. Ширли, Томас Харрио: ученый эпохи Возрождения (Oxford: Clarendon Press, 1974), стр. 129-165; Уильям Р. Ши, Галилей, Шайнер и Интерпретация солнечных пятен (Исида 61 (1970): 498-519, и Ши, Интеллектуальная революция Галилея, средние годы (Нью-Йорк: Публикации по истории науки, 1972); Марк Смит, «Доказательство Галилея для движения Земли от Движения Земли»). Sunspots, Isis 76 (1985): 543-551; Adriaan W. Vliegenthart, Sunspots Галилея: их роль в аллегорическом мышлении 17-го века, Physis, 7 (1965): 273-280.

Изображения:

Лучшие изображения: НАСА.

Рисунки пятен Харриота: Западное Сассекское архивное бюро, HMC 241/8, ф. 36). Авторское право, Лорд Эгремонт. Воспроизводится с разрешения.

Тарелка для солнечных пятен от Scheiner: Tres Epistlae de Maculis Solaribuis Scriptae ad Marcum Welserum (1612).

Гелиоскопия и изображения солнечных пятен: Кристоф Шайнер, Роза Урсина (1630).

Рисунки солнечного пятна Гассенди: Пьер Гассенди, Opera Omnium, 6 томов. (Lyon, 1658), том. Внутривенно

Рисунки солнечного пятна Гевелия: Иоганн Гевелиус, Селенография (1647).

Не благодарите. Это всё Google Translator