Два собирателя и пять составных частей Западной Украины

После распада единого Древнерусского государства, которое у нас обычно называют «Киевская Русь», хотя это название придумано историками в XIX веке для удобства, вновь собирать земли русские в единую страну начали одновременно в двух местах. Один центр заново складывающейся русской государственности всем известен – это Владимирская Русь.

Но была вторая попытка выстроить новое государство на руинах развалившейся страны – на противоположной стороне русских земель, на самом их западе. Попытка отчаянная, красивая, героическая - и неудачная. Но от этого не менее славная.

Западные земли Руси традиционно делились на пять крупных исторических областей - Волынь, Галиция, Подолия, Буковина и Карпатская Русь. «Западная» версия новой Руси появилась в 1199 году, когда князь Роман Мстиславович объединил Галицию и Волынь.

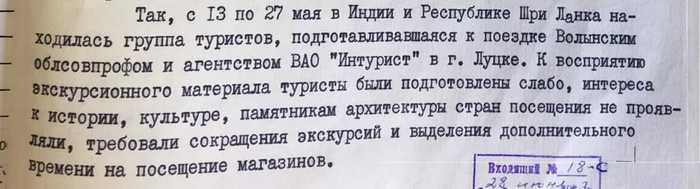

Н.В. Неврев. Роман Галицкий принимает послов папы Иннокентия III. 1875 г.

Так на карте мира возникло Галицко-Волынское княжество, оно же - Regnum Rusiae, то есть «Королевство Русское». Такое название оно получило после того, как ее самый славный правитель – Даниил Галицкий – принял королевскую корону от Римского Папы Иннокентия IV, получив вместе с ней титул «Rex Russiae» - «Король Руси».

Печать внука Даниила Юрия Львовича. На аверсе надпись: «S[igillum] Domini Georgi Regis Rusie» — Печать государя Георгия, короля Руси. На реверсе: «S[igillum] Domini Georgi Ducis Ladimerie» — Печать государя Георгия, князя Владимирского

Поначалу у первого и последнего в истории русского королевства все было хорошо. Даниил Романович оказался очень талантливым человеком, сочетавшим в себе и талант военачальника и мудрость государственного деятеля. Не случайно именно он стал таким же символом и корнем Западной Руси, как живший одновременно с ним Александр Невский – Руси Восточной.

Король Даниил, кстати, был во-многом удачливее – он даже сумел утвердиться в Киеве, пусть и правил там всего год, став последним киевским князем перед татаро-монгольским нашествием.

И в западных землях у него все получалось. «Король Руси» на равных дрался с именитыми соседями и даже периодически наносил им весьма унизительные поражения – к примеру, в 1245 году, когда Даниил Романович наголову разбил под Ярославом на реке Сан объединенную польско-венгерскую рать.

Даниил Галицкий на памятнике «Тысячелетие Руси» в Новгороде.

Увы, но правление князя Даниила, женившего своего сына Льва (в честь которого и назван город Львов) на венгерской принцессе Констанции, чтобы получить право вмешаться в борьбу за австрийский престол, оказалось высшей точкой молодой западнорусской государственности. Уже при наследниках все пошло на спад, а затем и вовсе покатилось под уклон. К несчастью, Галицко-Волынское княжество было лишь небольшим осколком некогда единой Руси и по всем параметрам уступало сильным соседям.

Если Владимирской Руси удалось, как писал Карамзин, прикрыться «ханской саблей от врага внешнего и ханской волей от внутренних распрей», то Галицкой Руси окрепнуть просто не дали – едва учуяв слабину, сильные соседи раздербанили западные русские земли. Подолия отошла Польше, Буковину прибрало Молдавское княжество, Закарпатье оказалось в составе Венгрии. А за галицко-волынское наследство насмерть сцепились Великое княжество Литовское и Королевство Польское.

Драка была долгой, на годы – больше половины столетия литва и ляхи бились в этой нескончаемой дележке. За эти десятилетия противники, как ни странно, прониклись взаимным уважением, и долгая война в итоге завершилась Кревской унией, объединившей обе страны династическим браком литовского князя Ягайло и польской королевы Ядвиги.

Польский плакат в память Кревской унии

Ну а земли поделили по-честному: Волынь отошла Литве, а Галиция – Польше, которая почти сразу переименовала ее в «Русское воеводство». Сегодня это звучит забавно, но галичане, эти «неистовые украинцы» вплоть до XIX века, до раздела Польши, жили сначала в Русском королевстве, а потом в Русском воеводстве.

В 1393 году между Литвой и Польшей было подписано Островское соглашение, завершившее не только полувековую борьбу за галицко-волынское наследство, но и покончившее с разделом западнорусских земель между восточно-европейскими странами.

Каждая из пяти исторических областей проживет свою жизнь, и каждая – уникальную, совершенно непохожую на биографию соседей. Все пятеро очень долго будут жить не своим домом, а «в чужих людях», часто переходя из одного государства в другое.

Вновь встретиться вместе им будет суждено лишь несколько столетий спустя. Это случится в 1945 году стараниями Иосифа Сталина, собравшего их в составе Украинской Советской Социалистической Республики и назвавшего «Западной Украиной».

Советский пропагандистский плакат.

Но вернемся к Волыни.

Волынь – это одна из самых древних восточнославянских земель, полностью охватывающая территории Волынской и Ровенской и частично – Тернопольской и Хмельницкой областей Украины. Но и Украиной она не ограничивается: север Волыни располагался в Берестье – нынешнем белорусском Бресте, а крайний запад волынских земель – город Хелм Люблинского воеводства Польши. Он же основанный Даниилом Галицким Холм - центр русского Холмского княжества и родина Михаила Грушевского.

Почему Волынь называется Волынью – не знает никто, слишком уж давнее это название. Зато достоверно известно, что именно Волынь обогатила русский язык существительным «волынка» - музыкальный инструмент пришел в Россию через эту область и глаголом «волынить» - изначально «тянуть долгий звук на волынке», в переносном смысле – «затягивать решение дела».

У Волыни есть и второе название – Лодомерия. Как говорил А.Блок, «хоть имя дико», тем не менее оно вполне славянское – столицей древней Волыни был основанный Владимиром Красно Солнышко город Владимир (сейчас – Владимир-Волынский), который он назвал в свою честь. Ну а неславяноязычные соседи переделали Владимир в Ладомир, а страну переиначили в Лодомерию.

Кстати, в восточноевропейских государствах неразрывность словосочетания «Галицко-Волынское» утвердилась еще крепче, чем у нас – настолько сильное впечатление произвела на них попытка сбора страны Даниилом Галицким. В этой связи – один забавный эпизод мировой истории.

У меня есть любимый государственный герб.

Это герб Австро-Венгерской империи.

По-моему, более «бохатых» гербов не существует в природе. Это как если бы герб России собрать из гербов всех 85 субъектов Федерации.

Там есть один забавный герб, в левом верхнем углу щита на груди у двуглавого орла. Вот он в оригинальном виде:

Кстати, это не ворон. Это галка.

Та самая галка, от которой, по легенде, Галиция и получила свое название.

Так вот, когда Австро-Венгрии после раздела Польши отошли Галиция и Малая Польша, угадайте, как была названа новая «коронная земля»?

Разумеется – «Королевство Галиции и Лодомерии». Если быть до конца точным – «Королевство Галиции и Лодомерии с Великим княжеством Краковским и княжествами Освенцима и Затора».

И Габсбургов совершенно не смущало, что от всей Волыни им достался крохотный кусочек – так называемая «Сокальщина», ныне невеликий Сокальский район на северо-западе Львовской области. Кстати, последнее территориальное приобретение СССР. Эти 480 квадратных километров Иосиф Виссарионович выменял у Польши на нефтеносный Нижне-Устрицкий район Прикарпатья в 1951 году, тем самым завершив многовековой процесс собирания украинских земель.

Современный герб Сокальского района

- Ну и что, что нет Волыни? – судя по всему, рассудили австрийцы. – Не рушить же из-за этого бренд.

И дополнили на гербе львовскую галку волынской красной полосой.

Пора и нам обратиться к гербу Волыни...

________________

Это отрывок из новой главы моей книги об исторических регионах Древней Руси "Царский титул в картинках", которую я сейчас пишу.

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Фейсбук - https://www.facebook.com/BolsaaIgra/

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741