Космическая движуха

Шестьдесят пять лет с момента получения первых снимков обратной стороны Луны

Автор Тревор Уильямс

Понедельник, 7 октября 2024 г.

Первоисточник

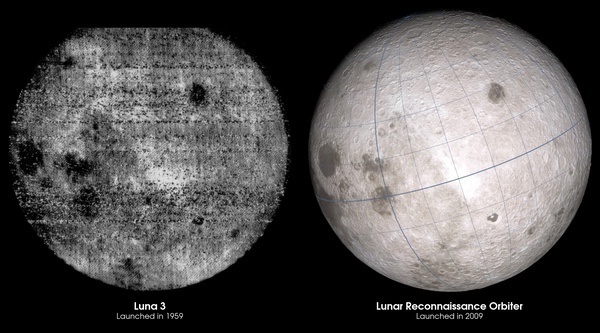

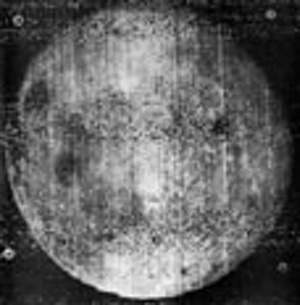

Первое изображение обратной стороны Луны, сделанное АМС «Луна-3» в 1959 году (очищено с использованием современных технологий), с фотомозаикой того же вида с Лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO), сделанной в 2009 году.

4 октября 1959 года, во вторую годовщину запуска спутника, Советский Союз запустил «Луну-3» с целью получения изображений обратной стороны Луны. Это была амбициозная цель на столь раннем этапе космической эры, потребовавшая многочисленных технических достижений в проектировании и эксплуатации космических аппаратов. Например, «Луне-3» приходилось вращаться на протяжении большей части полета для контроля температуры, но затем ее стабилизировали по трем осям во время фотосъемки. Она должна была обрабатывать изображения на борту, а затем передавать их на землю, когда приближалась к Земле.

Также были различные неудачные запуски: «Луна-2» на самом деле была шестой попыткой выполнить миссию.

Космическому аппарату удалось сделать 27 снимков одновременно с помощью 200-миллиметрового широкоугольного объектива и 500-миллиметрового узкоугольного объектива. Эти снимки покрывали 70% обратной стороны Луны и были довольно низкого качества, но позволили создать первый частичный атлас обратной стороны Луны. На этих изображениях были идентифицированы и названы высококонтрастные объекты, такие как Море Москвы (тёмное пятно в правом верхнем углу изображения выше) и кратер Циолковского (тёмный круг в правом нижнем углу с белой точкой в центре).

Предыстория и конструкция «Луны-3»

«Луна-3» была вторым проектом космического аппарата в последовательности, которой академик Мстислав Келдыш предложил Советам следовать для исследования Луны [1, с. 439-440], выполненной под руководством легендарного главного конструктора Сергея Королева. Космический аппарат типа Е-1 был разработан для столкновения с Луной, что было осуществлено «Луной-2» 13 сентября 1959 года. «Луна-1», первый космический аппарат, предпринявший такую попытку, стартовал 2 января 1959 года, но промахнулся мимо Луны на 5900 километров и стал первым искусственным объектом, вышедшим на гелиоцентрическую орбиту. Были также различные неудачи при запуске: «Луна-2» фактически была шестой попыткой выполнить миссию.

Миссия «Луна-3» по фотографированию обратной стороны Луны первоначально была обозначена как миссия типа Е-2, хотя позже была изменена на Е-2a в результате различных изменений, которые были внесены в нее. Кратко рассматривался следующий тип миссии, Е-3: она включала бы взрыв атомной бомбы на Луне, создание яркой вспышки, видимой наблюдателям по всей Земле, и предоставление неопровержимых доказательств столкновения с Луной. Однако позже от этого отказались, по крайней мере частично из соображений безопасности запуска. Последующие миссии типа Е-5 (получение изображений Луны с более высоким разрешением) и Е-6 (мягкая посадка на Луну) были выполнены более поздними миссиями в 1960-х годах.

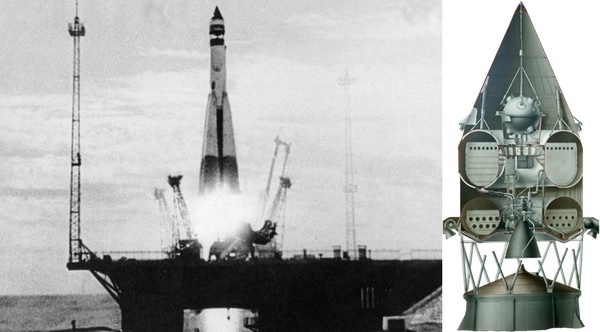

Для выполнения первых лунных миссий к пусковой установке «Спутник» была добавлена разгонная ступень «керосиново-кислородный блок-Е», образовавшая ракету-носитель «Луна». С сентября 1958 по апрель 1960 года эта ракета использовалась девять раз, три из которых были успешными.

Запуск "Луны-1" (слева); Ступень "Блок-Е" с космическим аппаратом Ye-1 (справа). (фото: Совфото / UIG и РИА Новости, соответственно)

Советам удалось извлечь пригодную для использования пленку с некоторых разбившихся американских аэростатов-шпионов; было установлено, что она подходит для «Луны-3».

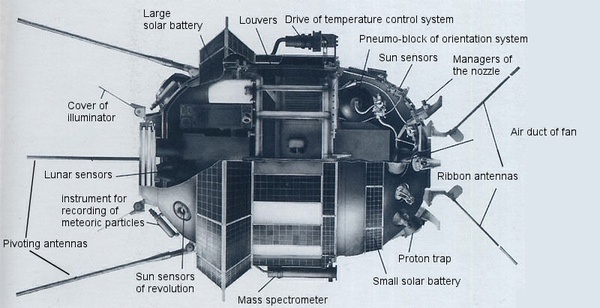

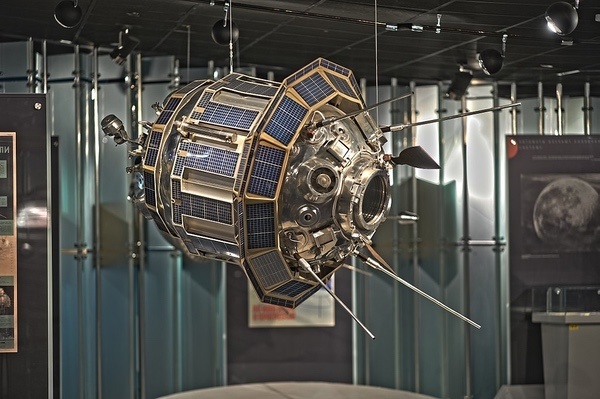

Масса космического аппарата «Луна-3» составляла 279 килограммов, а внутреннее давление — 0,22 атмосферы. Основная форма представляла собой цилиндр длиной 1,30 метра и диаметром 0,95 метра, увеличивающийся до 1,20 метра в районе кольца солнечных батарей: это был первый советский космический аппарат, оснащённый солнечными батареями и аккумуляторами. На одном конце аппарата располагался фотоэлемент, который улавливал яркий свет Луны и открывал створки, закрывающие объектив камеры. Другие фотоэлементы использовались в качестве датчиков Солнца. У него также были двигатели на холодном газе для управления ориентацией: на протяжении большей части миссии космический аппарат был стабилизирован вращением, но при съёмке изображений требовалась стабилизация по трём осям. Однако эти двигатели не позволяли изменять скорость, поэтому траектория полностью определялась характеристиками ракеты-носителя. «Луна-3» была первым советским космическим аппаратом с трёхосевой стабилизацией, хотя и не первым космическим аппаратом с такой стабилизацией: американский «Дискавери-1» сделал это в феврале 1959 года.

Полноразмерная модель Луны-3 (вверху; дверцы иллюминатора камеры на правом торце) и аннотированный макет (внизу). (материалы: Российский музей космонавтики и Свен Гран, соответственно.)

Ключевым компонентом, конечно же, была система получения изображений: помимо камеры, которая сначала делала снимки, затем их приходилось делать на борту в отсеке, который в шутку называли «ванной и прачечной» [1, с. 532]. Затем полученные отпечатки необходимо было отсканировать, как в факсимильном аппарате, для передачи на Землю. Учитывая низкую мощность передатчика, доступную на космическом корабле, эта нисходящая связь должна была осуществляться, когда «Луна-3» находилась на несколько небольшой высоте, на пути к перигею. На последующих орбитах также могут быть предприняты дополнительные попытки передачи данных.

Главной проблемой, с которой столкнулись при разработке системы визуализации «Луны-3», было создание плёнки, которая не становилась бы хрупкой от космического холода, не запотевала бы от радиации и была бы достаточно чувствительной для условий освещения. Игорь Лисочкин, руководитель группы по визуализации, сомневался в пригодности аэрофотоплёнки «Тип 17», которая была выбрана для миссии [3]. К счастью, помощь в решении этой проблемы пришла из неожиданного источника: в 1950-х годах ВВС США, ВМС США и ЦРУ запустили множество аэростатов-шпионов над Советским Союзом в рамках проекта GENETRIX (также известного как WS-119L) [2]. Многие из них потерпели крушение в СССР или были сбиты, особенно ночью, когда холодный воздух заставлял аэростаты снижаться. Советским учёным удалось извлечь пригодную для использования плёнку с некоторых из них; оказалось, что она подходит для «Луны-3». На советских космических кораблях было запрещено использовать иностранное оборудование, поэтому источник этой пленки не афишировался: его просто называли пленкой типа АШ-1, что, по-видимому, является сокращением от «Американски Шарик» (шар или сфера) [3].

Полет «Луны-3»

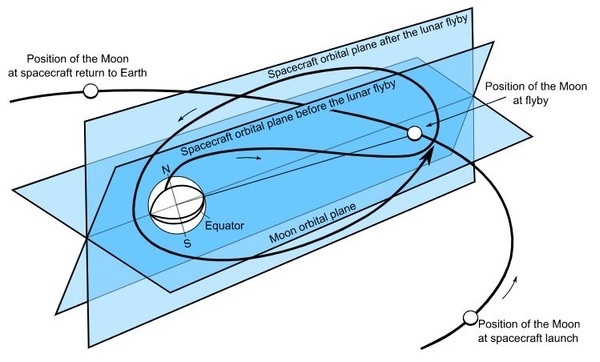

«Луна-3» была запущена с Байконура в 00:43:40 UTC 4 октября 1959 года и выведена на орбиту с высотой апогея 499 999 километров, то есть за орбитой Луны, с периодом обращения 15 дней. Траектория была спроектирована таким образом, чтобы не только обеспечить близкое сближение с Луной с геометрией, подходящей для получения изображений обратной стороны, но и использовать гравитацию Луны для поворота орбиты, чтобы улучшить видимость наземной станции, когда придет время передавать обработанные изображения вниз по пути к перигею. В 1959 году единственная советская наземная станция, доступная для полетов в дальний космос, находилась в Крыму, на широте около 45 градусов северной широты, поэтому Луна использовалась для поворота перигея на север. Этот гравитационный маневр, использующий силу тяжести другого тела для желаемого изменения орбиты космического корабля, был первым в истории.

В начале миссии возникли трудности со слабым нисходящим сигналом и перегревом космического аппарата [4], но Королеву и его команде удалось преодолеть эти проблемы, частично за счет переориентации космического корабля. Максимальное сближение с Луной произошло в 14:16 UTC 6 октября на расстоянии 6200 километров и произошло до начала съемки. Впоследствии детектор лунных фотоэлементов вызвал открытие дверей камеры, и начало съемки произошло, когда «космический корабль находился на прямой линии между Луной и Солнцем» [1, с. 532]. Всего было сделано 29 снимков, покрывающих 70% обратной стороны, в течение 40 минут, начиная с 03:30 UTC 7 октября. Первый снимок был сделан на высоте 63 500 километров, а последний - на высоте 66 700 километров. Затем фотографии были проявлены на борту и переданы по нисходящей линии связи по мере приближения космического аппарата к Земле: уровень сигнала был слабым, но в конечном итоге было передано в общей сложности 12 или 17 изображений, вероятно, 17 октября [4].

Хотя получение изображений обратной стороны Луны было огромным достижением, команда сразу поняла, что в будущую миссию можно довольно легко внести определенные изменения, которые потенциально могут значительно улучшить качество снимков. Например, получение изображений, когда космический аппарат находится «на прямой линии между Луной и Солнцем», то есть когда Луна полная, если смотреть с космического аппарата, имело преимущество в том, что обеспечивало освещение всего видимого полушария, но недостатком было то, что лунный рельеф был бы размыт. Снимки с другой геометрией позволили бы лучше рассмотреть рельеф освещенной части. Кроме того, вскоре будет доступна наземная приемная антенна, площадь которой в десять раз превышает площадь той, что использовалась для «Луны-3» [1, с. 534-535], что значительно увеличит отношение сигнал / шум нисходящей линии связи. Эти изменения вместе с небольшими модификациями космического аппарата обещали улучшить качество снимков обратной стороны Луны в будущей миссии.

«Луна-3» имела значение в области орбитальной механики, что имеет смысл, учитывая, что на ней впервые был осуществлен гравитационный маневр.

Были предприняты две попытки запустить эти миссии, обе из которых, к сожалению, закончились отказами ракет-носителей. На первом, 15 апреля 1960 года, ступень Блок-E работала на три секунды меньше, в результате чего скорость космического корабля снизилась до 130 метров в секунду. Несколько невероятно, но это было вызвано тем, что на ступени рано закончился керосин просто из-за того, что бак был заполнен не полностью [1, с. 560]. Следующая попытка, предпринятая 19 апреля 1960 года, привела к сбою в одной из четырех ступеней разгонного блока: аппарат достиг высоты 200 метров и упал рядом с посадочной площадкой, причинив значительный ущерб. Это предотвратило дальнейшие запуски «Луны» на несколько лет, положив конец любым надеждам на дальнейшие повторные полеты типа «Луна-3» [1, с. 562].

Механизм Лидова-Козаи в окололунном пространстве

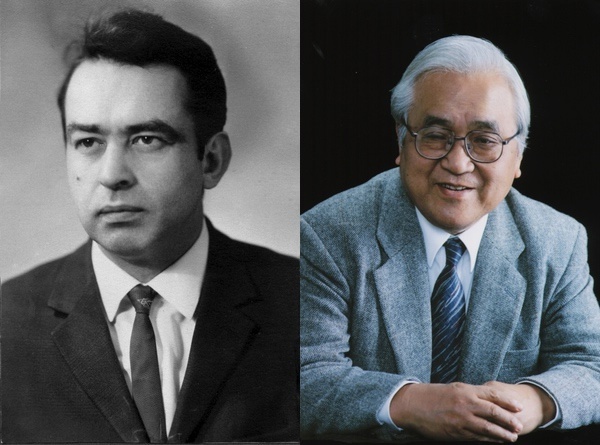

Наконец, «Луна-3» имела значение в области орбитальной механики, что имеет смысл, учитывая, что на ней впервые была осуществлен гравитационный маневр. Описать, а тем более понять поведение спутника, на который воздействуют два массивных тела (проблема трех тел), гораздо сложнее, чем для спутника, вращающегося вокруг одного тела (проблема двух тел). Два исследователя независимо разработали и опубликовали, оба в 1962 году, математический метод, который может быть использован для решения задачи о трех телах при определенных упрощающих допущениях. Есидэ Козаи был японским астрономом, изучавшим орбитальное движение астероидов, в то время как Михаил Лидов был российским специалистом по орбитальной динамике, работавшим на многих ранних советских космических аппаратах, в частности на «Луне-3». (Ранние статьи Лидова были на русском языке, и он не смог поехать в Париж, чтобы представить свой доклад на симпозиуме IUTAM в 1962 году.)

Михаил Лидов (слева); Есихидэ Козаи (справа). (титры: www.keldysh.ru и IAU соответственно)

Проведенный Лидовым анализ движения «Луны-3» по высокой околоземной орбите, в то время как на нее действовало гравитационное притяжение Луны, послужил мотивом для его работы, которая очень хорошо дополнила работу Козаи с астероидами, в конечном итоге приведя к технике, которая сейчас известна как механизм Лидова-Козаи [5]. Сегодня этот подход имеет две важные области применения: изучение экзопланеты, вращающейся вокруг звезды, у которой есть другая массивная планета, и долгосрочное поведение космических аппаратов в окололунном пространстве. В настоящее время обе области вызывают растущий интерес, поэтому влияние «Луны-3» все еще сохраняется.

Ссылки

«Ракеты и люди: создание ракетной промышленности», Б. Черток, SP-2006-4110, том 2, серия «История НАСА», июнь 2006 г.

«Правда где-то там: американские аэростаты-шпионы во время холодной войны», Д. Дэй, The Space Review, 17 апреля 2023 года.

«Использование плёнки с американских аэростатов-шпионов для съёмки Луны», П. Браславец, статья из газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 10 апреля 1993 года.

«Луна-3: первый взгляд на обратную сторону Луны», С. Гран, svengrahn.pp.se

Эффект Лидова-Козаи — применение в исследованиях экзопланет и динамической астрономии, И. И. Шевченко, Библиотека астрофизики и космических наук, Springer, 2017.

Тревор Уильямс — специалист по орбитальной динамике, который в детстве с увлечением следил за миссиями «Аполлон» и давно интересуется историей космонавтики. Одно из его самых ранних воспоминаний — это большая фотография обратной стороны Луны, сделанная «Луной-3», на первой полосе газеты того дня.

HEXAGON & КИРОВ: американская спутниковая разведка и самый мощный военный корабль Советского Союза

Дуэйн А. Дэй

Понедельник, 23 сентября 2024 г.

Первоисточник

Линейные крейсера класса "Киров", которые начали поступать на вооружение в 1980 году, были самыми мощными надводными военными кораблями на плаву. На фото второй корабль этого класса - "Фрунзе". (предоставлено Министерством обороны)

В начале 1974 года американские разведывательные спутники заметили что-то необычное на большом стапеле на Ленинградской верфи — первые признаки нового крупного надводного военного корабля. В течение следующих нескольких лет они фотографировали корабль по мере его строительства, отмечая, что это будет первый в Советском Союзе военный корабль с ядерной силовой установкой. Корабль спустили на воду в конце 1977 года, и он соскользнул в Неву, где был пришвартован для дополнительных работ. Разведывательное сообщество США присвоило ему кодовое название BALCOM-1, что означает «боевой корабль Балтийского моря». В то время он был самым большим надводным боевым кораблём в мире, крупнее любого американского крейсера. На снимках высокого разрешения было видно, что на его носу расположены большие люки, под которыми, очевидно, находились большие ракеты. Аналитики разведки пришли к выводу, что он предназначался для атаки американских авианосцев. В других люках были спрятаны зенитные ракеты. Пагода-надстройка корабля была покрыта многочисленными антеннами радаров и связи. В конце концов, разведывательное сообщество США установило, что корабль назывался «Киров».

Первое обнаружение «Кирова» и большая часть оценок его конструкции, а также сборка трёх его преемников проводились с помощью американских спутников-разведчиков. Изначально это были спутники-разведчики «Хексагон» и «Гамбит», а с конца 1976 года к ним присоединился электронно-оптический спутник KH-11 «Кеннен», работавший в режиме, близком к реальному времени. Хотя некоторые рассекреченные отчёты американской разведки об этом периоде развития советского военно-морского флота были доступны с 2010 года, только недавно стали доступны спутниковые снимки HEXAGON, которые использовались в этих отчётах. Теперь они позволяют общественности увидеть, что американское разведывательное сообщество видело во время значительного наращивания советского военно-морского флота в конце 1970-х годов, когда советская военно-морская угроза значительно возросла.

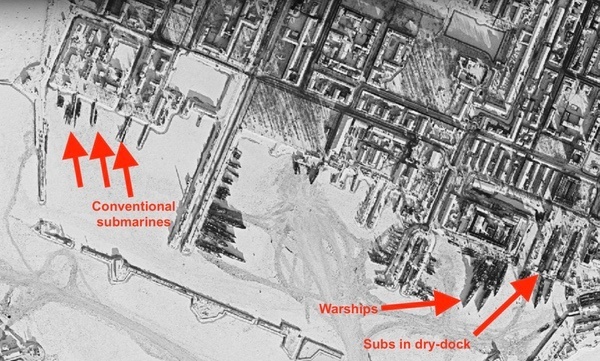

Ленинград (ныне Санкт-Петербург) был главной военно-морской базой Советского Союза на Балтике. База обеспечивала поддержку обычных подводных лодок и надводных военных кораблей. На этой спутниковой фотографии, сделанной в феврале 1972 года, множество советских подводных лодок и кораблей находятся в порту.

«Большая птица»

В феврале 1972 года был запущен второй разведывательный спутник HEXAGON, известный как mission 1202, который сфотографировал Ленинград — ныне Санкт-Петербург — в редкий безоблачный зимний день. Ленинград был крупным военно-морским портом Советского Союза на Балтийском море. Были хорошо видны крупные верфи, а также военно-морская база, как и узкие каналы, прорубленные во льду для прохода судов. Многочисленные военные корабли находились в порту, у причала стояли подводные лодки, а также в сухом доке.

HEXAGON поступил на вооружение только летом 1971 года и стал важным новым разведывательным средством для Соединённых Штатов. Он был размером со школьный автобус и получил прозвище «Большая птица» от тех, кто мало что знал о его характеристиках, кроме размера. Две его мощные камеры могли за один пролёт над Землёй сфотографировать огромную территорию, и каждое изображение можно было многократно увеличить, чтобы рассмотреть детали размером примерно в полметра или меньше. Одна-единственная съёмка могла бы охватить расстояние между Вашингтоном, округ Колумбия, и Колумбусом, штат Огайо, с достаточной детализацией, чтобы различить каждое транспортное средство на каждой улице в обоих городах и определить, было ли это легковой автомобиль или грузовик. Одна миссия HEXAGON позволила бы за несколько недель сфотографировать весь Советский Союз, чтобы выявить любые существенные изменения с момента последней миссии, такие как новые ракетные шахты, размещение бомбардировщиков или строительство новых кораблей. Спутнику требовалось время, чтобы заполнить каждый из четырёх возвращаемых аппаратов, прежде чем отправить его на Землю, и фотографии часто были сделаны неделю или больше назад, прежде чем их рассматривали фотографы-интерпретаторы. Но они содержали так много данных, что проанализировать все, что они сфотографировали за Железным занавесом, было непросто.

В начале 1974 года американские спутники зафиксировали строительство крупного надводного боевого корабля на главной верфи в Ленинграде. Форма корпуса и машинных отделений указывала на то, что это был военный корабль, а не грузовое судно или ледокол.

В апреле 1974 года миссия 1208 HEXAGON сфотографировала Ленинград и показала, что одна из старейших верфей Советского Союза, строившая линкоры и подводные лодки, сейчас работает над новым крупным боевым кораблем. Была хорошо видна носовая часть корабля, а также другое оборудование вдоль ходовой части, часть которого потребовалась для спуска корабля на воду после частичной достройки. К июлю 1975 года миссия 1210 HEXAGON сфотографировала верфь, показав дальнейший прогресс в создании большого боевого корабля, когда корпус приобрел новые очертания.

Пока американские спутники наблюдали за строительством нового боевого корабля, складывалась конструкция. Здесь носовая часть частично скрыта подъемными кранами. Аналитики американской разведки пришли к выводу, что корабль будет оснащен ядерной установкой.

В феврале 1978 года высокопоставленный офицер ВМС США, начальник военно-морских операций адмирал Джеймс Л. Холлоуэй подтвердил перед Конгрессом — довольно косвенным образом, — что корабль недавно был спущен на воду [1]. В то время американская спутниковая разведка была строго засекречена, и Холлоуэй не собирался раскрывать свои источники. Спутниковая разведка также была высоконадежной, в отличие от источников, полученных человеком. В конце 1979 года New York Times сообщила, что Советский Союз разрабатывает атомный авианосец, о котором «слухи ходили месяцами». Это было основано на комментарии, который глава советского военно-морского флота, как сообщается, сделал американскому адмиралу. Это утверждение оказалось принятием желаемого за действительное как советскими, так и американскими адмиралами, а не реальностью [2].

Новый боевой корабль был спущен на воду в 1977 году и к апрелю 1978 года пришвартовался в Неве, которая ещё не освободилась ото льда. Палуба корабля покрыта строительной техникой. Видны мостик и центральная надстройка.

В апреле 1978 года миссия HEXAGON 1214 сделала снимки Ленинграда. К тому времени корабль был пришвартован в Неве, а его корпус окружали последние зимние льды. Хотя разрешение снимка было не очень высоким, было ясно, что корабль всё ещё был частично недостроен, а на его палубе лежало оборудование. Только в следующем году оставшееся строительное оборудование будет убрано, и станет видна уникальная верхняя часть корабля, большая часть вооружения которого скрыта за люками, а также множество антенн на надстройке. Водоизмещение корабля было более чем в два раза больше, чем у самого большого атомного крейсера ВМС США.

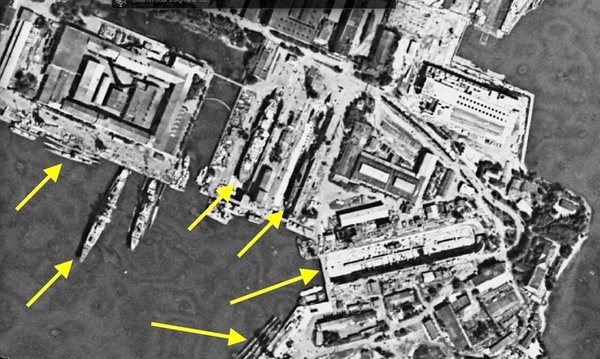

В июле 1980 года спутник HEXAGON сфотографировал Ленинград и вход в Финский залив. Каждая фотография "ГЕКСАГОНА" охватывала огромную территорию и могла быть увеличена для выявления деталей с разрешением в лучшем случае около 0,3 метра. На этом единственном снимке запечатлены "Киров" в бухте, военно-морская база и верфь, где уже строился второй "Киров". Этот корабль будет назван "Фрунзе". (увеличенная версия)

«Фрунзе» обретает форму

Сосредоточившись на «Кирове», в течение следующих нескольких лет американские спутники продолжали фотографировать верфь в Ленинграде, и ко второй половине 1978 года они показали строительство второго корабля, похожего на «Киров». В июле 1980 года миссия 1216 HEXAGON сфотографировала большой корабль с теми же размерами корпуса, что и «Киров» в стадии сборки. Но способность HEXAGON фотографировать большие территории одним снимком означала, что он сфотографировал не только новый корабль, получивший впоследствии название «Фрунзе», но и «Киров», пришвартованный в Финском заливе. Советский линейный крейсер был окружен флотом небольших кораблей охраны, что указывало на то, что он (советские военные корабли по-русски назывались «он») в настоящее время проходит ходовые испытания. В октябре «Киров» был замечен патрульными самолетами НАТО к северу от побережья Норвегии. Они также сфотографировали его, и фотографии большого военного корабля, наконец, были обнародованы [3].

"Киров" проходил ходовые испытания летом 1980 года, но не выходил за пределы советских вод до октября. В конце года он провел испытания боевого оружия. Здесь он пришвартован в июле 1980 года, в окружении множества небольших судов поддержки и охраны.

В декабрьском отчете Национального центра внешней разведки ЦРУ за 1980 год о состоянии советского кораблестроения говорилось, что «Киров» провел ходовые испытания ранее в этом году и к концу 1980 года приступил к испытаниям вооружения. В нем также говорилось, что ЦРУ считает, что второй корабль, все еще находящийся в стадии строительства, будет запущен в 1981 году и станет последним кораблем такого типа, построенным Советским Союзом. В отчете говорилось, что «информация и суждения, представленные в этой публикации, были получены в основном на основе анализа изображений» [4].

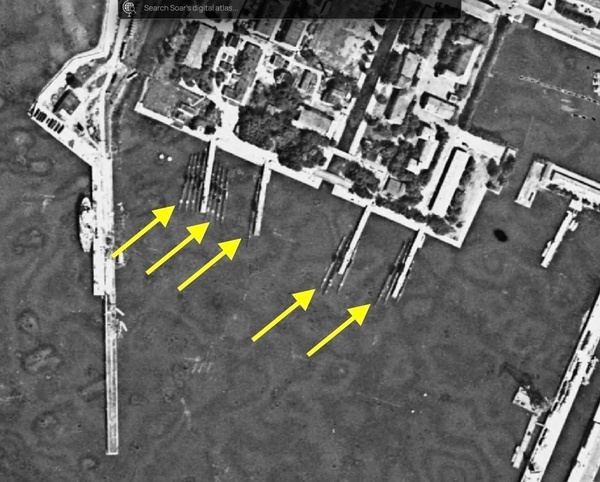

Советская военно-морская база в Ленинграде обслуживала многочисленные подводные лодки с обычным двигателем, а также надводные корабли. На ней также было несколько сухих доков для обслуживания кораблей. Здесь она была сфотографирована спутником HEXAGON в июле 1980 года.

В отчете содержались некоторые указания на то, как фотоинтерпретаторы оценивали советское кораблестроение. Они измерили длину и балки строящихся кораблей, а также изучили расположение основных конструктивных переборок и отверстий для машинного отделения. Для этого, несомненно, потребовались спутники GAMBIT с более высоким разрешением, потому что HEXAGON и даже KH-11 не могли предоставить столько деталей, сколько изысканные фотографии, сделанные GAMBIT. Кроме того, аналитики также отслеживали, сколько времени потребовалось на сборку корабля, а также сколько времени прошло между спуском корабля на воду и началом строительства следующего корабля на верфи. Длительная задержка с началом нового строительства может указывать на то, что строится корабль нового класса.

В то время как «Киров» проходил ходовые испытания в июле 1980 года, второй корабль этого класса, впоследствии названный «Фрунзе», строился на Ленинградской верфи. На кораблях были ангар для вертолёта и гидролокатор на корме.

Строительство «Кирова» и его последователей сыграло важную роль в возвращении на службу линкоров класса «Айова» ВМС США в 1980-х годах в рамках оборонной программы Рейгана. Администрация Рейгана предложила возобновить эксплуатацию линкоров в течение месяца после вступления в должность. В апреле 1981 года капитан военно-морского резерва Дэвид Дж. Кенни, которого называли «специалистом по советским военно-морским операциям», написал статью для New York Times, в которой назвал «Киров» «блестяще реализованным боевым проектом». Экзотические ракеты, вертолёты, тяжёлые обычные орудия и обширное противолодочное вооружение дополняют самый впечатляющий набор военно-морских технологий, когда-либо выходивших в море в одном корпусе». Он также предсказал, что «к середине 1980-х годов Советский флот, несомненно, будет использовать атомные авианосцы», чего так и не произошло [5].

Военно-морская верфь Пьюджет-Саунд в Бремертоне, штат Вашингтон, в июне 1982 года проводила капитальный ремонт одного из крупных авианосцев ВМС США. Там хранились четыре вышедших из эксплуатации авианосца типа "Эссекс" времен Второй мировой войны, в том числе американский "Хорнет", а также линкор "Миссури", видимый слева. "Миссури" и три ее родственных корабля вскоре будут возвращены в строй, оснащенные крылатыми ракетами. Отчасти это был ответ администрации Рейгана советским "Кировам".

«Урал»

В марте 1983 года американские фотоинтерпретаторы сообщили, что на верфи снова строится «вероятный крупный боевой объект», и заявили, что он имеет «неполную длину 169 метров и ширину 30 метров». Ранее они подозревали, что это был корабль материально-технического обеспечения, но к марту пришли к выводу, что «деление этого корабля на отсеки больше указывает на боевое участие». Средняя часть корабля была достроена до уровня главной палубы, и на корме можно было оборудовать вертолетную площадку и лифт, как в «Кирове» [6].

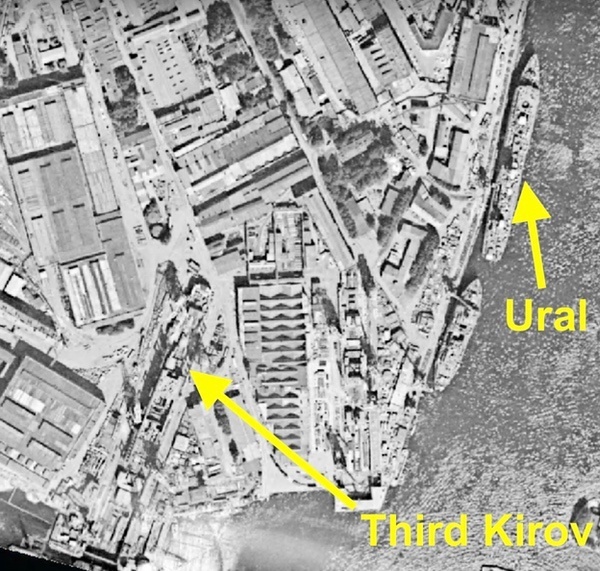

В 1981-1983 годах в Ленинграде строился надводный боевой корабль с балкой на два метра шире "Кирова". Этот корабль был спущен на воду в 1983 году и был идентифицирован как атомный корабль связи и космического слежения, впоследствии названный "Урал". Он был пришвартован в реке, чтобы можно было установить на нем большие антенны. К июлю 1984 года, когда спутник HEXAGON сделал эту фотографию, строился третий "Киров".

Но фотокорреспонденты отметили, что «хотя между этим кораблём и двумя атомными ракетными крейсерами «Киров» [CGN] существует множество сходств, этот корабль нельзя идентифицировать как CGN «Киров». Характерная для «Кирова» нижняя пластина не была замечена на ранних этапах строительства, а ширина этого корабля на два метра больше максимальной ширины CGN «Киров».

Корабль связи "Урал" в Неве в июле 1984 года. Окончательная постройка этого корабля затянулась на годы, и он так и не поступил на вооружение по назначению. Советский Союз потратил значительные ресурсы на то, что оказалось бесполезным судном.

Рассекреченная телеграмма 1983 года об этом новом корабле демонстрирует, насколько качественным был сбор и интерпретация разведданных со спутников США к тому времени. Размеры корабля были точно измерены во время строительства — он действительно был на два метра шире «Кирова» - и это не было судно материально-технического обеспечения. Вместо этого, по мере продолжения строительства, американские разведывательные спутники сфотографировали его и показали, что на нем установлены несколько больших антенн, намного больших, чем на предыдущих боевых кораблях. Было оценено, что это атомный корабль связи и спутникового слежения. В ограниченных рассекреченных записях не указано, когда и как американские аналитики определили, что судно было оснащено ядерной установкой. Но в других рассекреченных записях о строительстве советских подводных лодок говорится, что американские спутники обнаружили компоненты для защитных оболочек ядерных реакторов на сборочном заводе, и, предположительно, аналогичные признаки были также на Ленинградском заводе.

Редкое изображение спуска на воду "Урала" в 1983 году. Опубликовано несколько хороших фотографий строящихся "Кировов" или "Урала". На этом снимке показано, как корабли соскальзывают в реку. Затем они были пришвартованы неподалеку для оснащения.

«Калинин»

В июле 1984 года в ходе последней успешной миссии HEXAGON под номером 1219 снова были сделаны фотографии верфи, на которых был запечатлён ещё один строящийся крупный боевой корабль. Он был почти идентичен первым двум линейным крейсерам «Киров», что указывало на то, что Советский Союз продолжал строить эти крупные военные корабли. Этот корабль был спущен на воду в 1988 году и получил название «Калинин». Также неподалёку пришвартовывался большой корабль связи, который ранее был построен на этой верфи. Он всё ещё находился на стадии строительства. Он был назван "Урал".

Более поздние разведывательные спутниковые фотографии строящихся «Кировов» рассекречены не были. На сегодняшний день не было опубликовано ни одного снимка GAMBIT, на котором корабли были бы показаны гораздо подробнее. Они могли бы показать, насколько много разведывательное сообщество США знало о внутренних помещениях кораблей. KH-11, несомненно, также фотографировал советские верфи, но главной силой KH-11 была своевременность, а не разрешение.

В итоге был спущен на воду четвёртый и последний «Киров». Все четыре корабля были переименованы после распада Советского Союза, а первые два были списаны. «Калинин», переименованный в «Адмирала Нахимова», проходит длительную модернизацию и, как ожидается, в конечном итоге заменит единственный действующий корабль «Пётр Великий», который, вероятно, будет списан из-за высоких эксплуатационных расходов. Поскольку Соединённые Штаты продолжают рассекречивать информацию о последнем десятилетии холодной войны, можно будет собрать воедино то, что разведывательное сообщество США знало о зарождении эпохи этих огромных и мощных кораблей.

Ссылки

Бернард Вайнрауб, «Сообщается, что Советский Союз запустил первый надводный военный корабль с ядерной установкой», The New York Times, 8 февраля 1978 года, стр. A7.

Ричард Халлоран, «Советский флот строит свой первый авианосец с ядерной силовой установкой. Другие разработки», The New York Times, 17 декабря 1979 года, стр. A9.

«Советский атомный крейсер направляется к Северному флоту», The New York Times, 2 октября 1980 года, стр. A7.

«Состояние советских программ строительства крупных надводных боевых кораблей, декабрь 1980 года», Национальный центр внешней разведки, Центральное разведывательное управление, февраль 1981 года. CREST CIA-RDP81T00380R000100500001-7

Дэвид Дж. Кенни, «Советская военно-морская угроза», The New York Times, 5 апреля 1981 года, раздел 4, стр. 21.

«Вероятный боевой корабль, строящийся на Ленинградской верфи «Балтика» имени Серго Орджоникидзе 189, СССР», Национальный центр интерпретации фотографий, группа приоритетной эксплуатации (NPIC/PEG), март 1981 г. CREST CIA-RDP89-00121R000200500004-2

Примечание: особая благодарность Гарри Стрейнджеру за предоставление спутниковых снимков времён холодной войны. Его сайт — https://spacefromspace.com/.

С Дуэйном Дэем можно связаться по адресу zirconic1@cox.net.

Яркость первых китайских спутников широкополосного созвездия настораживает астрономов

Джефф Фауст, 5 октября 2024 г.

Первоисточник

Ракета-носитель «Чанчжэн-6А» стартует с космодрома Тайюань 6 августа 2024 года, неся на борту первые 18 спутников «Цяньфань» («Тысяча парусов»). Источник: Ourspace

ВАШИНГТОН — первые спутники китайской группировки широкополосной связи значительно ярче, чем спутники западных систем, что ставит перед астрономами новую задачу.

В статье, опубликованной 30 сентября на сервере препринтов arXiv, группа астрономов-наблюдателей сообщила о наблюдениях за группой из 18 спутников «Цяньфань», или «Тысяча парусов», запущенных в августе. Эти спутники являются первыми в созвездии, которое в конечном итоге может состоять из более чем 14 000 спутников.

Исследование показало, что яркость спутников колеблется от 8 звездной величины, когда они находятся низко в небе, до 4 звездной величины, когда находятся почти над головой. Это делает спутники на этих больших высотах достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, который может видеть объекты до 6 звездной величины в темном небе, и значительно выше порога в 7 звездной величины, рекомендованного профессиональными астрономами, это снижает помехи для основных наземных обсерваторий.

«Спутники Цяньфань ярче, чем звёзды 6-й величины, за исключением случаев, когда они наблюдаются на небольшой высоте над горизонтом, — отмечают астрономы в статье. — Таким образом, они будут негативно влиять на профессиональную и любительскую астрономическую деятельность, если операторы не уменьшат их яркость».

В исследовании было проанализировано изменение яркости спутников в зависимости от высоты и было обнаружено, что это хорошо согласуется с моделью с большой плоской антенной, направленной в сторону Земли, и солнечной батареей, направленной в сторону от Земли. Это соответствует ограниченной публичной информации о конструкции космического аппарата. В документе добавлено, что нет никаких доказательств того, что спутники использовали такие меры, как зеркала, для отклонения света от Земли, которые SpaceX внедрила в спутники Starlink.

Астрономы, участвовавшие в исследовании, некоторые из которых связаны с Центром защиты темного и тихого неба Международного астронавтического союза от помех спутниковой группировки (CPS), заявили, что они провели исследование, чтобы повысить осведомленность и надеяться на внесение изменений в конструкцию более поздних спутников Qianfan.

«SpaceX внесла изменения в конструкцию своих спутников Starlink, потому что ранние наблюдения показали, что их космические аппараты первого поколения повлияют на астрономию. Это наша мотивация для публикации ранних результатов для Qianfan», - написали они. Более поздние спутники Starlink теперь приближаются к 7 звездной величине, рекомендованной CPS.

Неясно, отреагирует ли компания Shanghai Spacecom Satellite Technology, разработчик спутников Qianfan, на исследование и если да, то как. Представитель CPS не ответил на вопросы 3 октября о том, контактировал ли центр с китайской промышленностью или правительственными чиновниками по поводу яркости спутников.

Во время заседания Американского астрономического общества в январе представители CPS заявили, что их контакты с Китаем были ограниченными, в основном на заседаниях Комитета Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в мирных целях.

Спутники Qianfan представляют собой лишь некоторые из последних проблем, стоящих перед астрономами. Компания AST SpaceMobile объявила 4 октября, что она установила большую фазированную антенную решетку на первом из пяти спутников BlueBird, запущенных 12 сентября, для предоставления услуг прямой связи с устройством. Антенна площадью около 65 квадратных метров является одной из крупнейших коммерческих антенн на низкой околоземной орбите, и ее размер вызвал опасения астрономов по поводу ее яркости.

Тем временем радиоастрономы сообщили о помехах на низких частотах, создаваемых спутниками Starlink. Исследование, опубликованное в сентябре на основе данных, собранных радиотелескопом Low Frequency Array (LOFAR), показало, что спутники Starlink «v2 mini» генерируют сигналы, намного более мощные, чем астрономические источники.

Выбросы, обнаруженные в нескольких диапазонах от 56 до 161 мегагерца, не были связаны с широкополосными полезными нагрузками на этих спутниках, которые работают на гораздо более высоких частотах, а, скорее всего, являются непреднамеренными выбросами от электроники космического аппарата.

«Человечество явно приближается к переломному моменту, когда нам нужно принять меры, чтобы сохранить наше небо как окно для изучения Вселенной с Земли. Спутниковые компании не заинтересованы в создании этого непреднамеренного излучения, поэтому минимизация его воздействия также должна быть приоритетом в их политике устойчивого развития космоса», — заявил Федерико Ди Вруно, менеджер по спектру Обсерватории «Квадратный километр» и содиректор CPS. «Starlink — не единственный крупный игрок на низкой околоземной орбите, но у них есть шанс установить здесь стандарты».

НАСА работает над планом замены своей космической станции, но время поджимает

«Изначально Конгресс отнесся к программе почти как к шутке».

ERIC BERGER – 3 ОКТ. 2024 Г. 16:37

Первоисточник

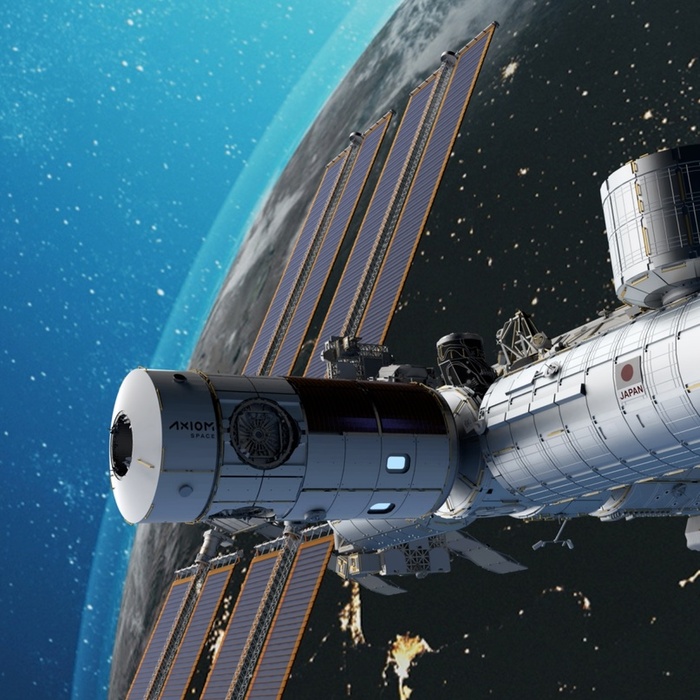

Визуализация первого модуля Axiom habitat, прикрепленного к Международной космической станции. Фото: Axiom Space

Следующий год станет решающим для будущего НАСА и его планов по расширению деятельности человека на низкой околоземной орбите. Впервые за несколько десятилетий космическому агентству США грозит неминуемая перспектива остаться без хотя бы одного члена экипажа, вращающегося вокруг планеты.

В течение следующих нескольких месяцев НАСА разработает окончательную стратегию своей деятельности на низкой околоземной орбите после 2030 года. Затем, к концу следующего года, космическое агентство заключит контракты с одной или несколькими частными компаниями на разработку небольших космических станций, для которых НАСА и другие космические агентства станут заказчиками, а не операторами.

Но ни в чем нельзя быть уверенным, и поскольку НАСА сталкивается с переходом от своих давно налаженных операций на Международной космической станции к чему-то новому, возникает много вопросов. Главный из них заключается в том, действительно ли НАСА нужно продолжать присутствие на низкой околоземной орбите вообще, особенно сейчас, когда внимание космического агентства переключается на Луну в рамках его программы Artemis.

Исследования в невесомости по-прежнему необходимы

Ответ на этот вопрос однозначно положительный, — сказала Пэм Мелрой, заместитель администратора НАСА, в интервью.

«На самом деле мы должны рассказать нашу историю так хорошо, как только можем, — сказала она. — Я не думаю, что люди осознают связь между низкой околоземной орбитой, «Артемидой», полётом с Луны на Марс и будущими исследованиями человеком космоса. Я надеюсь помочь людям лучше понять, почему для нас так важно продолжать в том же духе».

В последние годы, когда НАСА смогло поддерживать на космической станции экипаж из четырёх астронавтов, космическое агентство начало максимально использовать научный потенциал орбитальной лаборатории. Это делается не только для фундаментальных исследований в условиях микрогравитации, но и для изучения долгосрочных последствий для здоровья людей, находящихся в космосе.

«Мы ещё не закончили исследования в условиях микрогравитации, — сказал Мелрой. — Мы дошли до того, что в какой-то мере понимаем риски годичной миссии в космосе, но нам придётся продолжать работать над этим, потому что нам действительно нужно найти способы смягчения последствий и решения для того, что, скорее всего, будет двух- или трёхлетний полет на Марс».

Это касается и систем жизнеобеспечения, известных на жаргоне НАСА как ECLSS. На космической станции НАСА повысило эффективность рециркуляции воды и других критически важных технологий до 95-97 процентов. Но для длительных миссий на Марс и в другие места эти технологии должны быть на 100 процентов или очень, очень близки к этому.

В августе космическое агентство опубликовало черновой вариант своей «Стратегии микрогравитации», которая официально установит его цели в области исследований и развития технологий на низкой околоземной орбите на 2030-е годы и последующий период и определит, какие возможности ему необходимы для их достижения. После сбора отзывов космического сообщества Мелрой заявил, что окончательная версия этого документа должна быть завершена к концу этого года.

Потребности НАСА на низкой околоземной орбите подготовят почву для ключевого второго этапа программы коммерческих космических станций космического агентства.

Может ли кто-нибудь на самом деле построить коммерческую космическую станцию?

Три года назад НАСА заключило контракты с тремя компаниями — Blue Origin, Nanoracks и Northrop Grumman — на сумму от 125 до 160 миллионов долларов, чтобы начать предварительную работу над коммерческими космическими станциями. Четвёртая компания, Axiom Space, получила 140 миллионов долларов годом ранее. Но этим компаниям пришлось нелегко, когда они приступили к реализации программы НАСА CLD, что означает «коммерческие пункты назначения на низкой околоземной орбите».

Некоторые участники CLD уже столкнулись с препятствиями. Axiom Space столкнулась со значительными финансовыми трудностями и неоднократно переносила сроки запуска модулей. Northrop Grumman вышла из проекта, по сути заявив, что её бизнес-план не может быть реализован. Позже Northrop присоединилась к команде, возглавляемой Voyager Space, которая приобрела Nanoracks.

Многое будет зависеть от того, как НАСА структурирует «запрос предложений» для второго этапа программы CLD, который, как ожидается, будет опубликован в следующем году. Коммерческие компании хотят узнать, какой объем финансирования предлагается — и, в частности, каковы требования космического агентства. Также, вероятно, появятся новые участники, в том числе Vast Space и SpaceX, и, возможно, другие поставщики. НАСА хотело бы заключить контракты, чтобы создать конкуренцию, но в этом нет уверенности.

Одна из проблем для НАСА заключается в том, что ни одна из этих компаний не является надёжным партнёром. Axiom считалась фаворитом, но её проблемы с финансированием довольно серьёзны. Несмотря на то, что Blue Origin выполнила свои контрактные обязательства, она, похоже, не слишком заинтересована в программе и, возможно, ждёт, сколько денег будет доступно на следующем этапе CLD. У Voyager Space есть несколько хороших международных партнёров, но компания не имеет опыта. Vast Space интригует, но неясно, будет ли концепция станции компании соответствовать требованиям NASA. А SpaceX со своим кораблем Starship — это непредсказуемая компания. Однако источники указывают, что программа CLD не является приоритетом для SpaceX, у которой и без Starship много других задач.

Со своей стороны, Мелрой признал, что космическое агентство обращается ко многим коммерческим поставщикам. Она сказала, что, вероятно, НАСА запросит базовые операции в 2030 году, прежде чем позже обратиться за более широким спектром услуг к частным космическим станциям.

«Одна из вещей, которые мы понимаем, заключается в том, что может потребоваться больше времени, чтобы добраться до конечного пункта назначения», - сказал Мелрой. «Возможно, к 2030 году мы получим минимально жизнеспособный продукт, но на выполнение всех наших требований или желаний, вероятно, потребуется некоторое время. Мы могли бы использовать поэтапный подход».

Действительно ли НАСА заботится об этом?

Один из способов оценить приоритетность CLD НАСА и поддержку программы в Конгрессе - это посмотреть на бюджеты, запрошенные Белым домом, и финансирование, выделенное Конгрессом. Это то, о чем программа просила и что получила с момента своего создания в 2019 финансовом году, согласно данным Планетарного общества:

2019 финансовый год: запрошено 150 миллионов долларов, выделено 40 миллионов долларов

2020 финансовый год: запрошено 150 миллионов долларов, выделено 15 миллионов долларов

2021 финансовый год: запрошено 150 миллионов долларов, выделено 18,1 миллиона долларов

2022 финансовый год: запрошено 101 миллион долларов, выделено 102,1 миллиона долларов

2023 финансовый год: запрошено 224 миллиона долларов, выделено 224,3 миллиона долларов

2024 финансовый год: запрошено 228,4 миллиона долларов, выделено 228,4 миллиона долларов

2025 финансовый год: запрошено 169,6 миллиона долларов

2026 финансовый год: запрошено 403,4 миллиона долларов

Первые три года программа практически не финансировалась. «Первоначально Конгресс относился к программе почти как к шутке», - сказал Кейси Драйер, руководитель отдела космической политики Планетарного общества. Однако в последние годы, когда стало ясно, что срок службы Международной космической станции действительно, вероятно, истечет в 2030 году, Конгресс стал более сговорчивым в отношении финансирования программы.

Но, по словам Драйера, еще предстоит выяснить, действительно ли НАСА привержено этому делу. Космическое агентство неоднократно заявляло, что хочет сохранить присутствие на низкой околоземной орбите, но ему еще предстоит полностью обосновать, почему это необходимо. (Это одна из причин работы над стратегией микрогравитации, рассмотренной выше). Геополитика, конечно, играет важную роль. Если бы Соединенные Штаты сняли Международную космическую станцию с орбиты в 2030 году, она была бы «заземлена», тогда как Китай по-прежнему летал бы на довольно большой орбитальной космической станции. Чиновники космического агентства США по понятным причинам болезненно реагируют на то, что их воспринимают как отстающих от Китая.

Тем не менее, по словам Дрейера, НАСА, похоже, рассматривает программу CLD скорее как эксперимент, чем как полную приверженность стратегии. Коммерческие космические станции, вероятно, потребуют миллиардного финансирования и обязательства НАСА быть якорным заказчиком в течение многих лет. НАСА пока не действует таким образом в своих бюджетных запросах.

«Этот эксперимент того стоил, за последние пять лет на него было потрачено всего 650 миллионов долларов», - сказал он. «Это превышение бюджета на один год для некоторых проектов. Так что интересно попробовать. Но действительно ли сохранение присутствия на низкой околоземной орбите является национальным приоритетом? Потому что, если это так, мы не рассматриваем это таким образом».

Действительно ли разрыв настолько велик?

Если вы поговорите со знающими людьми в НАСА и в коммерческой космической отрасли, то поймёте, что, по общему мнению, к концу 2030 года, когда беспилотный корабль SpaceX Dragon должен уронить Международную космическую станцию в Тихий океан, нам повезёт, если у нас будет хотя бы одна коммерческая космическая станция.

Некоторые люди предлагали, чтобы НАСА продолжало использовать космическую станцию дольше, но с этим есть проблемы. Во-первых, существует проблемное партнёрство с Россией, которое становится всё более затруднительным по мере затягивания войны на Украине. Кроме того, к тому времени некоторым частям станции будет более 30 лет, и проблемы с трещинами могут только усугубиться. Также есть вопрос бюджета. Эксплуатация, обслуживание и поддержка станции обходятся НАСА примерно в 3 миллиарда долларов в год, и, вероятно, они могли бы сократить эту сумму на две трети, если бы использовали частную станцию.

Но, возможно, самое главное, затягивание сроков эксплуатации Международной космической станции только еще больше ослабляет экономические аргументы для операторов частных космических станций. Особенно для таких компаний, как Axiom и Voyager, неопределенность с окончанием срока службы станции значительно затрудняет сбор средств. Инвесторы хотят знать, что НАСА действительно будет нуждаться в их частных станциях.

По всем этим причинам НАСА, скорее всего, прекратит эксплуатацию космической станции примерно через шесть лет. Означает ли это конец света, если НАСА останется без космической станции на низкой околоземной орбите на несколько месяцев или даже лет? Один из ключевых представителей коммерческого космического агентства Фил Макалистер предположил, что, возможно, это не так.

«Это было бы плохо, и я не хочу, чтобы у нас был перерыв», — сказал Макалистер в ноябре 2023 года. «Но если CLD не будут готовы, у нас может быть перерыв. Лично я не думаю, что это будет концом света. Это не будет безвозвратно потеряно, особенно если это будет относительно краткосрочный перерыв». Это может в некоторой степени повлиять на некоторые исследования, но мы могли бы использовать Crew Dragon и Starliner, чтобы уменьшить влияние этого разрыва.

Макалистер руководил программой CLD до прошлого лета, после чего его перевели на руководящую должность в агентстве. Излишне говорить, что приемлемость разрыва не является официальной позицией NASA.

Если вы ее построите, они приедут?

Есть и другие неопределённости, связанные с программой CLD и её долгосрочной жизнеспособностью. Одна из них заключается в том, существует ли на самом деле какой-либо рыночный спрос, помимо спроса на государственных астронавтов. Влиятельный отчёт, подготовленный в 2017 году, показал, что ответ на этот вопрос — «возможно, нет». Проблема тогда, как и сейчас, заключается в том, что нет «убийственного» приложения, которое сделало бы жизнь и работу людей в космосе прибыльными.

«Венчурные капиталисты, с которыми мы беседовали, отметили, что прогнозы доходов и затрат настолько неопределенны, что они не были бы заинтересованы в финансировании космической станции до тех пор, пока прогнозируемые доходы от этой деятельности не покажут признаков материализации», - говорится в отчете, подчеркивая эту озабоченность.

В конечном итоге НАСА хотело бы превратиться из якорного заказчика в одного из многих заказчиков. Но кто будут эти другие заказчики? Конечно, правительства некоторых стран захотят отправлять людей на эти станции в целях престижа. Вероятно, будет по крайней мере небольшой поток космических туристов. Но никто не уверен в общем спросе, откуда он возьмется и сколько люди будут готовы платить.

Также существует опасение, что автоматизированное производство на низкой околоземной орбите может свести на нет часть потенциальной деятельности человека в космосе. Например, Varda уже продемонстрировала способность проводить фармацевтические исследования на орбите, ее первая миссия приземлилась ранее в этом году, проведя восемь месяцев в космосе. Варда и другие работают над созданием автоматизированного космического корабля, который мог бы выполнять производственные и исследовательские работы в условиях микрогравитации за гораздо меньшие деньги, чем рабочий на частной космической станции.

Затем идет SpaceX со Starship. Хотя компания, возможно, не готова участвовать в официальной программе CLD НАСА, если Starship начнет летать регулярно, не так уж сложно увидеть потенциал краткосрочных орбитальных полетов для десятков заказчиков в 2030-х годах. Это может стать более привлекательным и недорогим вариантом для космических туристов, которым в противном случае было бы интересно провести время на одной из частных космических станций.

В конечном счете, если НАСА решит, что для успеха ему нужны частные космические станции, оно должно взять на себя обязательство поддерживать частные компании. Космические станции - это большие, сложные и дорогостоящие задачи. НАСА не стремится создать еще одну Международную космическую станцию, на строительство которой ушло более десяти лет и 100 миллиардов долларов, но ей нужны безопасные и функциональные места обитания. Это обойдется недешево, а часы тикают.

Эрик Бергер - старший космический редактор Ars Technica, освещающий все - от астрономии до частного космоса и политики НАСА, и автор двух книг: "Старт"

, о расцвете SpaceX; и "Возвращение", о разработке ракеты Falcon 9 и Dragon. Эрик, дипломированный метеоролог, живет в Хьюстоне.

А вы знали, что по легенде тамагочи — это инопланетяне?

Они прилетели, чтобы изучать нашу планету, но оказалось, что без защитной оболочки им тут не справиться. Но в ваших силах им помочь! Открывайте игру с тамагочи и сделайте электронного питомца счастливым. Это не так просто, как было в детстве. Если справитесь, получите награду в профиль.