Ученые Самарского университета разработали первый Российский гиперспектрометр для наноспутников формата кубсат

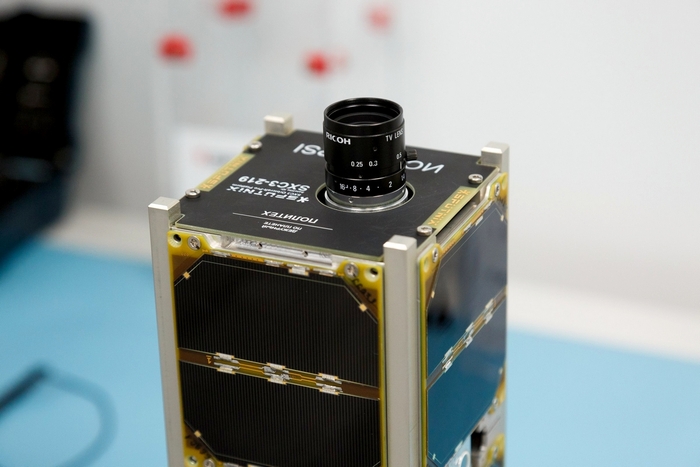

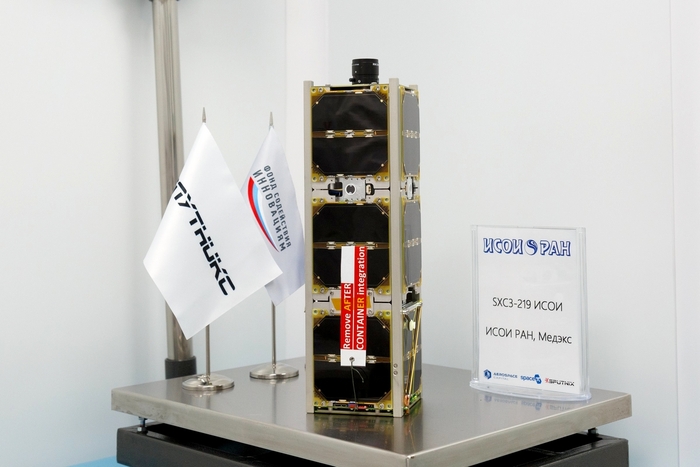

Ученые Самарского университета им. Королёва и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН разработали первый Отечественный гиперспектрометр для наноспутников формата кубсат (CubeSat ). Компактный прибор пройдет испытания в космосе на борту наноспутника SXC3-219 ИСОИ, выведенного на орбиту 9 августа 2022 года в рамках запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с Иранским спутником "Хайям" и 16 Российскими малыми космическими аппаратами.

"Данный гиперспектрометр - совместная разработка ученых ИСОИ РАН и Самарского университета им. Королёва. Несмотря на то, что спутник запущен в рамках школьного образовательного проекта, на его борту установлен полноценный исследовательский прибор, позволяющий проводить гиперспектральное дистанционное зондирование Земли, то есть, осуществлять экологический мониторинг, следить за состоянием лесов и сельскохозяйственных посевов, отслеживать возникновение лесных пожаров и выполнять другие задачи. Ранее гиперспектрометры на Отечественных космических аппаратах такого класса - наноспутниках формата кубсат 3U - не устанавливались из-за сложностей создания компактного прибора с характеристиками, необходимыми для гиперспектральной съемки из космоса. Конечно же, существуют самые различные миниатюрные гиперспектрометры, ими оснащаются малые беспилотники, например, для систем умного земледелия, есть гиперспектрометры даже для смартфонов, но для съемок с орбиты земная техника, разумеется, не подходит. Поэтому космические гиперспектрометры обычно устанавливаются на относительно больших спутниках дистанционного зондирования Земли", - рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королёва доктор физико-математических наук Роман Скиданов.

По мнению разработчиков, испытания в космосе данного гиперспектрометра несомненно имеют не только важный образовательный эффект в плане популяризации космонавтики и космических технологий среди подрастающего поколения. Работа прибора на орбите также должна показать возможность массовой установки в будущем подобного оборудования на аппаратах нанокласса, что позволит удешевить и сделать более доступными системы гиперспектрального зондирования Земли. На основе низкобюджетных наноспутников с компактным гиперспектрометром можно будет создавать масштабные орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов, что позволит вести мониторинг Земли в режиме практически реального времени, оперативно получая гиперспектральную информацию с необходимого участка земной поверхности и не дожидаясь, когда тот или иной большой спутник ДЗЗ окажется над нужным местом. Получаемая информация будет важна для оперативного отслеживания, например, ситуации с распространением природных пожаров, паводков и в других целях.

Вместе с Иранским спутником на орбиту выведены 16 малых Российских аппаратов - CubeSX-HSE-2, «Монитор-1», UTMN, CYCLOPS, Siren, «КАИ-1», «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвейс», MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

Все малые космические аппараты, запущенные с Байконура в августе с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», приняты на управление разработчиками.

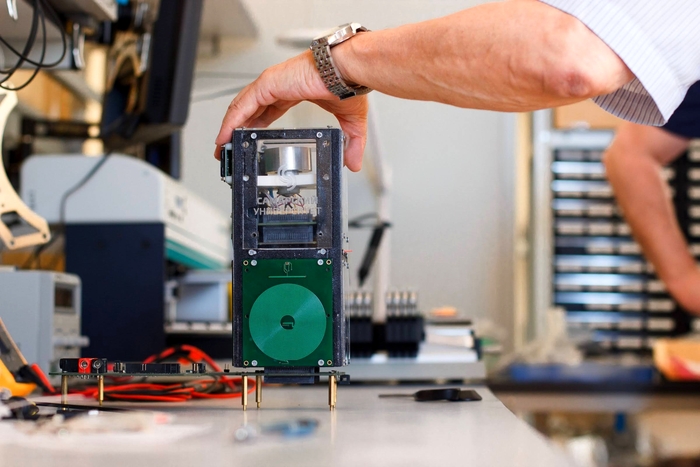

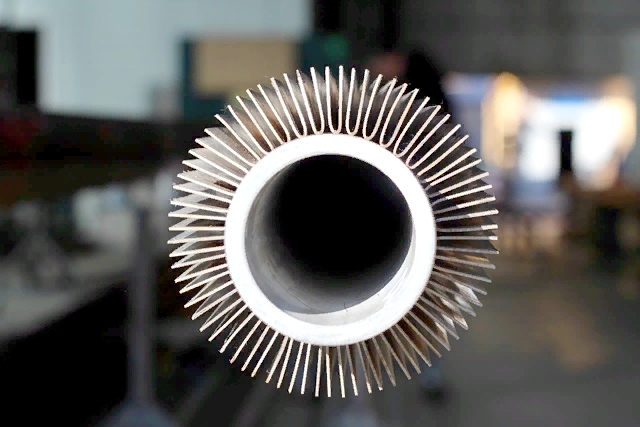

Как отметил ученый, задача уместить полноценный космический гиперспектрометр в наноспутнике формата 3U размерами 10 х 10 х 30 см оказалась достаточно сложной, но интересной. Гиперспектрометр разработан на основе схемы Оффнера. Снимает прибор в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Количество спектральных каналов - от 150 до 300, спектральное разрешение от 2 до 4 нм. Масса гиперспектрометра - 1,6 кг, размеры - 13 х 9,4 х 9,4 см, то есть, он занимает менее половины внутреннего пространства наноспутника. Данные со спутника будут поступать в Центр приема и обработки космической информации Самарского университета им. Королёва.

ssau.ru

roscosmos.ru

ok.ru

Много всего интересного в нашей группе Вконтакте!