Лагерполицаи

Об отношении администрации и узников к лагерполицаям и ко в советском и нацистском лагерях. Цитаты приводятся из двух мемуаров бывших военнопленных; первая – о советском лагере из книги «На войне и в плену» Беккера Ханса, вторая – о Маутхаузене из книги «Встань над болью своей» Всеволода Остена.

I

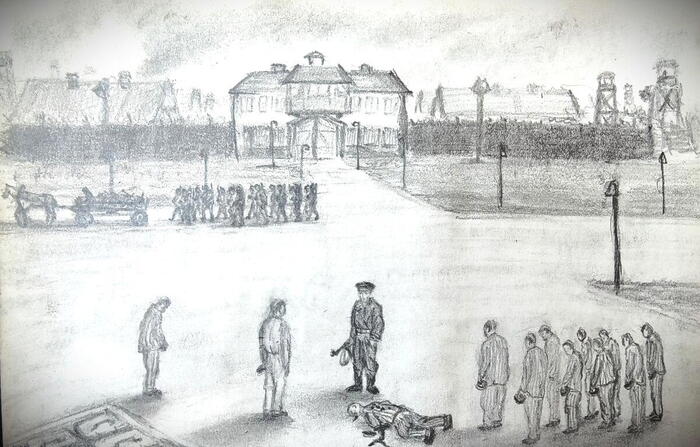

«В 1944 и 1945 годах в лагерях для военнопленных в России отсутствовал четкий порядок. Я знаю об этом по собственному опыту и рассказам других пленных. Все это можно выразить одними словами: однообразие и невзгоды. Самыми главными лишениями для пленных были отсутствие тепла в бараках и постоянная нехватка еды. Люди, которых направляли в госпиталь лечиться от тифа, дизентерии или воспаления легких, в самом госпитале получали обморожения, лишаясь пальцев нoг, а иногда и всей стопы. Очередным врагом больных становился и младший медицинский персонал, представители котopoгo вели себя как гиены. Делая вид, что занимаются измерением температуры у больных, они умудрялись незаметно воровать у них еду и все маломальски ценные вещи.

Мне повезло. Я сумел сохранить тепло и не имел ничего, что представляло хоть какую-то ценность. Но сцены, свидетелем которых мне приходилось быть, сделали бы сумасшедшим caмoгo невозмyтимого здоровяка. Самыми худшими обидчиками больных были так называемые «лагерные полицаи», немцы, которым русские поручали выполнение самой грязной работы. Вооруженные дубинками, которые они использовали как средство поддержания дисциплины, потерявшие остатки понятий о чести, совести и человечности негодяи при любом случае пускали свое оружие в ход против безответных пленных. Однажды пациенту, лежавшему на соседней койке, проломили дубинкой голову только за то, что он отказался отдать свои часы. Мы были слишком слабы, чтобы заступиться за нeгo, а полицейские, которые пользовались льготами в получении медикаментов и питания, были сильны, как тигры. На следующее утро после ночи агонии жертва нападения умерла, но расследование администрацией госпиталя так и не было проведено.

Однако позднее для самой лагерной полиции настали трудные времена. А в марте-апреле 1945 года, когда pycские оказались в состоянии направить в лагеря для военнопленных достаточно своих людей, эта организация была распущена, и полицейские отправились на работы наравне с остальными. Чаша весов качнулась в другyю сторону. Не прошло и нескольких дней, как многие из них стали числиться пропавшими без вести или совершившими побег. Их бывшие жертвы, кому удалось выжить, сумели организовать достойный прием своим палачам. Некоторых сразу же подвергли казни, а тела затем сбрасывали в воду или закапывали в землю. Правосудие иногда бывает суровым, но все хорошо понимали чувства большинства пленных, которые те испытывали к этим выродкам-оборотням.

II

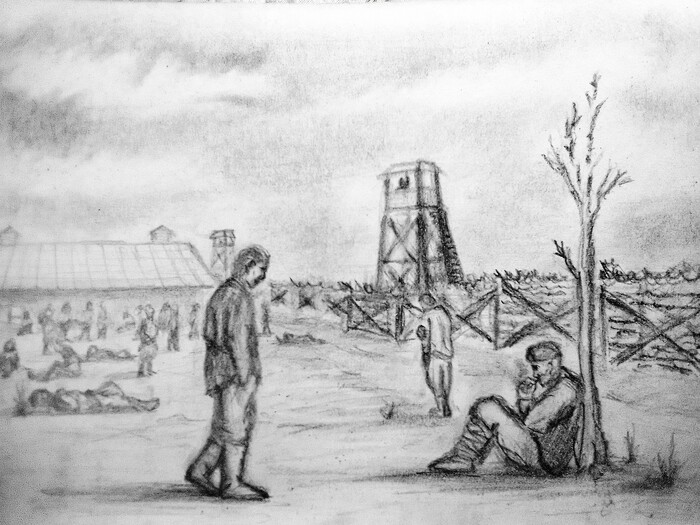

«...Однако не мы самые обездоленные в этом бараке. Есть люди, которым живется еще хуже. Это — евреи.

Их около двухсот человек. Пригнали их сюда из разных концов Европы: из Франции и Норвегии, из Бельгии и Голландии, из Дании и Венгрии. Они прибыли сюда за две недели до нас, и мы с ужасом убеждаемся в том, что может сделать с человеком концлагерь за такой короткий срок. Это живые скелеты, живые трупы. Многие пообморозили руки и ноги, у многих началась флегмона. А самое страшное — это их глаза, в которых задолго до смерти погас огонь жизни.

Каждое утро евреев гонят на работу в каменоломню на вершину горы. На них ветхие полотняные куртки, такие же штаны и тяжелые деревянные колодки на босу ногу. А на улице десять градусов ниже нуля.

Рядом с еврейской колонной шагает бравый рыжий парень во французской шинели и черном берете. В руках у него дубина. Парень то и дело опускает ее на плечи своих подопечных и бойко покрикивает:

- Подровнять ряды! Веселей! Живо!

- Это их капо, — шепчет мне летчик Вячеслав Рябов, сбитый немцами где-то под Минском в первые дни войны. — Старается, сволочь! Выслуживается...

В это время в последних рядах колонны возникает замешательство. Седой изможденный старик, ухватившись за сердце, садится на мерзлую землю и оторопело оглядывается. К нему устремляется рыжий капо. Дубинка взлетает и со свистом опускается.

- Встать! Паршивый пес! Встать!

Удар! Другой! Третий! Но уже нет на свете силы, которая могла бы поднять старика. Сгоряча рыжий наносит еще несколько ударов по кучке полосатого тряпья, прикрывающего высохшие кости и дряблые мышцы, а потом кричит Вилли [старосте барака], стоящему на крыльце барака:

- Прикажите, пожалуйста, убрать эту дрянь! А я, извините, бегу догонять своих...

И он присоединяется к колонне.

Вечером команда евреев возвращается с каменоломни. Печальное шествие представляет собой колонна призраков. Многие уже потеряли способность передвигаться самостоятельно. Товарищи по несчастью ведут их под руки. Стоит жуткая тишина, нарушаемая лишь ритмичным постукиванием десятков деревянных подошв да глухим покашливанием. И только рыжий капо по- прежнему весел и беспечен. Его багровая обветренная физиономия лоснится как голенище сапога. Он деловито покрикивает:

- Линке, цвай, драй, фир! Линке, цвай, драй, фир!

Евреи получают половинную порцию ужина. Таков здесь порядок. Но многие не могут съесть и этой порции. Раздутые флегмоной лица, руки и ноги приносят им такие страдания, что они попросту забывают обо всем на свете. В полумраке барака, освещенного тусклой лампочкой, звучат надрывный кашель, стоны, проклятия...

<…>

...Утром мы узнаём: евреи не пойдут на работу. Что- то будет.

Не успела эта первая новость распространиться по бараку, как вдогонку ей помчалась вторая: для нас привезли верхнюю одежду. Каждый получил полосатую куртку, такие же штаны и бескозырку. Не собираются ли нас погнать на работу взамен выбившихся из сил евреев?

После утренней поверки и завтрака к нам в барак пришли пять или шесть мужчин в белых халатах. Они расположились в комнате старосты барака. Проныра Рябов, успевший потолкаться у дверей заветной комнаты, уверенно сказал мне:

- Будут делать прививки. Разложили на столах шприцы, спирт и вату. Наверное, будут вводить противостолбнячную сыворотку. Ведь нам предстоят земляные работы...

Прозвучала команда:

- Выходи строиться! Живо!

И тотчас в глубине барака раздались знакомые звуки. Казалось, кто-то старательно выколачивает матрац. Это Вилли пустил в ход свою палку-переводчика.

Нас построили, пересчитали, а потом отвели в дальний угол отгороженного проволокой дворика.

- Оставаться на месте, — строго-настрого предупредил староста барака. — Каждый, кто покинет строй, сегодня же попадет в крематорий...

И он удалился в барак. Мы остались под наблюдением парикмахера — старого сухощавого судетского немца, прилично говорившего по-чешски и кое-как по-русски. Этот словоохотливый старик любил порассуждать о политике.

- Я сам коммунист, — говорил он. — Я сижу в лагерях СС с 1934 года. Я был в Дахау и Бухенвальде, я видел много ужасов. Но я снимаю шапку перед организаторским гением Адольфа Гитлера. Этот человек уничтожит коммунизм. Вы слыхали, что Сталинград уже пал? Теперь война закончится в ближайшие месяцы...

Но мы уже кое-что знали о политическом прошлом парикмахера. На его груди красовался розовый треугольник. Их носили в лагере педерасты и растлители малолетних. Похотливый старикашка болтал от нечего делать.

Декабрьский морозец начал пробираться под холщовые куртки. Посиневшие от холода люди топтались на месте, дули на застывшие пальцы, терли обожженные ветром лица. А парикмахер, одетый в добротную суконную куртку, продолжал разглагольствовать об организаторском гении фюрера.

Тем временем у барака остановились две повозки со зловещей надписью «Крематорий». Из барака начали выносить обнаженные трупы и укладывать их на повозки. На груди каждого мертвеца был выведен химическим карандашом номер, присвоенный заключенному при жизни.

И тут только мы вспомнили, что евреев нет среди нас, что они остались в бараке...

Одна повозка, загруженная трупами, выехала со двора карантинного барака и скрылась за поворотом. Другую продолжали нагружать. Люди в полосатых куртках, занятые этой работой, не проявляли особой почтительности к трупам. Раскачав мертвеца за руки и ноги, они единым махом забрасывали обтянутый кожей скелет на телегу и брались за следующий.

Неожиданно дверь барака распахнулась. На крыльцо опрометью выскочил рыжий. Тот самый рыжий, что гонял евреев в каменоломню. Мертвенная бледность покрывала его лицо, по-рачьи выпученные глаза дико шарили вокруг.

Огромными прыжками рыжий устремился к нам. Он был без шинели, и на его полосатой куртке ярким желтым пятном выделялась сионистская звезда.

На пороге барака, как из-под земли, вырос Вилли. Он глянул вслед беглецу и рявкнул:

- Ицик! Цурюк! Назад!

Рыжий Ицик на секунду остановился. Потом в несколько прыжков достиг наших рядов и юркнул в толпу. Где-то позади я услыхал его прерывистый шепот:

- Спрячьте меня! Спрячьте... Ради бога...

Вилли сказал несколько слов кому-то находившемуся за его спиной, в глубине барака. И тотчас же из дверей вышли два рослых венгерских цыгана с черными треугольниками на груди и бичами в руках. На рукавах у них были повязки с надписью «Лагерполицай». Все трое направились в нашу сторону.

Для того чтобы раскидать толпу и найти забившегося в угол рыжего, лагерполицаям потребовалось несколько секунд. Но рыжий, видимо, твердо решил не сдаваться. Он отбивался изо всех сил, пинался, царапался, кусался и отчаянно, со звериной тоской в голосе кричал:

- Не надо! Я не хочу укола! Я не хочу... А-а-а!

На пороге барака появилось еще одно действующее лицо. Это был пожилой мужчина в белом халате, без головного убора. Слабый ветерок на секунду завернул полу халата, и мы увидели серо-зеленое сукно офицерского мундира. Мужчина недовольно хмыкнул и негромко спросил:

- Долго еще ждать?

- Айн момент!..

Вилли, наблюдавший за тем, как цыгане безуспешно пытаются скрутить Ицика, сделал шаг вперед. В следующее мгновение он с силой выбросил правую ногу в пах рыжего. И сразу истошный вой Ицика оборвался. Рыжий сел на землю и начал хватать ртом воздух...

Полицаи поволокли рыжего в барак, а Вилли не торопясь пошел следом.

Несколько рейсов совершили в этот день повозки крематория.

А когда со двора выезжала последняя, о ее борт билась огненно-рыжая голова Ицика — капо еврейской команды.

...Вечером, когда мы уже засыпали, тесно прижавшись друг к другу, Славка Рябов шепнул мне:

- Оказывается, и умирать можно по-разному: по- человечески и по-собачьи... Их было почти две сотни. Но никто не просил пощады. А этот рыжий? Жил как подлец и умер как собака...