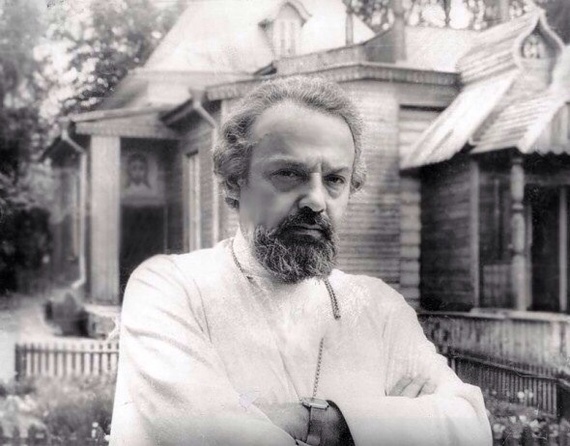

В. Бурандасов о православии государстве и молодежи

В. Бурандасов о православии, государстве и молодежи

(мои комментарии и оригинальный линк см. по ссылке - отец Нефедов)

Немного собственных наблюдений о том, какое место в современной России занимает православие, только наблюдений – на что-то большее я тут не претендую.

И, конечно, - со своей колокольни, высота которой обусловлена возрастом, характером занятий, местом жительства и другими факторами.

Я вижу, что сегодня, когда государство очень плотно берет церковь в свои объятия, - быть, или хотя бы номинально - слыть православным – это очень приветствуется в среде чиновников и приняло характер соответствия некой утвержденной норме, стандарту, тренду… Даже - правилам хорошего тона…

Это претензия считаться своим в кругу своих.

Я не берусь утверждать, насколько сильна внутренне такая «государева» вера. Вполне допускаю, что у многих и многих – очень сильна и они искренне переступили порог церкви и находятся в ней без каких-либо карьерных сиюминутных мотивов. Хотя неоднократно слышал соображения, далекие от личной веры, по которым, тем не менее, люди заявляют о себе, как о православных, приглашают батюшек в свои кабинеты и учат окружающих на доступном им уровне православным ценностям.

Это все, может быть, и не очень серьезно. Кто пришел в церковь не к Христу, а по другим мотивам, очень просто и уйдет из нее. Но есть то, что меня лично тревожит намного сильнее. Это реакция на «государственное православие» молодежи вообще и студентов, в частности.

Среди молодежи очень хорошо чувствуется как минимум ирония к такому «казенному» вероисповеданию. Правы они или нет – сейчас не об этом разговор. И да, и нет. Но свое отношение они высказывают максимально резко и в очень привлекательной для своего окружения форме - «подкола» и стеба…

Они убеждены в лицемерии власть предержащих, это лицемерие тем более кажется им уродливым, чем больше елейного, приторного, архаичного в речах чиновников на темы о «духовных скрепах» и «государственной идеологии».

Молодежь вообще очень чувствительна к любым, даже очень слабым ноткам неискренности. И протестуют они против этой неискренности по-своему, по-детски. И очень жестоко. То есть они начинают высмеивать то, что видят, правда это или нет – им не всегда важно. Важно выразить свое отношение.

Среди технической молодежи царствует презрительный скептицизм. Там нет даже увлечений восточными практиками, как в конце века, лишь задорный скептицизм и, как следствие его – уже атеизм, очень поверхностный, очень протестный, но все же…

Они настроены весело-агрессивно по отношению к церкви, все воспринимается ими очень скептически, и объект этого скептицизма и иронии даже не то, о чем говорят, скажем, на телеканале «Спас», а то, на каком языке общаются люди с телеканала «Спас» …

Этот язык им непонятен и смешон своей архаичностью и единственная реакция на него – балаганный сарказм. Пока так, к сожалению…

У гуманитарной молодежи все сложнее, у нее есть вкус к архаике, есть желание расшифровать этот язык, но все равно, они не говорят на нем, и живой язык оказывается, увы, вне церковных стен…

А значит, и сами вопросы, которые так мучают молодого человека, и ответы на них – в его сознании находятся вне пространства храма и даже не в церковном садике… Живая жизнь, живые сложные, острые, ядовитые, самые страшные, самые важные вопросы – по одну сторону. А по другую – бесконечная елейная патока, не имеющая никакого отношения к реальной жизни.

И вот эта разорванность – она как мина замедленного действия, некоторое время можно существовать в двух этих пространствах, но рано или поздно швы разойдутся и эта искусственная двойственность – языка, мыслей, образа поведения покажется наружу, требуя выбора…

Конечно, можно отвечать на вопрос о смысле жизни указанием на постные дни и разъяснением, что в среду и пятницу мясо православные не вкушают…

Можно отчаявшемуся человеку посоветовать сходить в церковь и поставить свечку. Это все может быть.

Но – для взрослого человека, уставшего и за заботами забывшего вопросы молодости.

Молодым людям нужны ответы.

На самые разные вопросы. Вплоть до тех, которые нам кажутся на грани кощунства.

И язык телеканала «Спас» здесь не подходит…

Кто сегодня может говорить с молодежью на их языке? Отвечать той же мерой искренности и заинтересованности, которую они показывают, справедливо рассчитывая на взаимность?

Они не простят ни одного пустого, шаблонного ответа…

Конечно, есть книги. Книги – вещь замечательная. Но живой пример никогда не сравнится ни с одной, даже самой лучшей книгой. Если евангельский огонь человек ни в ком не увидел, то ему будет трудно поделиться этим огнем с другими…

Сегодняшняя молодежь – цель очень многих сил. И антицерковных тоже. И эти силы легко играют на слабостях и заблуждениях. Они показывают чиновников на престижных курортах и монахов на дорогих иномарках. Они уверяют, что этот мир – мир чиновничества и церковности – один клубок лицемерия, он достоин презрения, насмешки и скептицизма… И трезвомыслящий человек не может разделять казенную идеологию, насквозь пропитанную ложью, притворством, лестью и поклонением тем, кто имеет хоть на мизинец власть большую, чем имеешь сам.

И поводов к такому отношению, увы, много. Слишком много, чтобы говорить об этом вслух. Поэтому, об этом молчат. И любое обсуждение называют происками пятой колонны. Окей, говорит молодежь. Вы не хотите это обсуждать? Вы называете всех, кто хочет об этом говорить врагами отечества и пятой колонны? Что ж, у нас выбора нет – пусть мы будем этой пятой колонной…

И действительные враги отечества потирают ручки, глядя на эту казенную тупость и равнодушие…

Сейчас очень опасное положение – уже очень скоро вырастет поколение, привыкшее, что православие - это просто часть казенной идеологии, с которым они не могут быть согласны по моральным причинам. Со всеми последствиями этого.

И тогда быть православным будет означать потерю очень многих возможностей. В социальном, профессиональном и даже личном плане. За все приходится платить. И за «официальную идеологию» тоже.

Молодежь любит гонимых, искренних, смелых.

Сегодня быть православным выгодно. Я не знаю, к счастью, или к сожалению.

Но именно поэтому на православие сейчас смотрят так, как нельзя смотреть на веру – ища выгоду или идеологических врагов.

И мне бы хотелось, чтобы сегодня молодые люди посмотрели на церковь не через российский триколор или любой другой государственный символ – а через образ Христа. Чтобы Христос был главной и единственной причиной радости их веры.

Потому что легко смеяться на казенным православием, православием чиновников, с их «скрепами», православием бандитов с их тяжелыми машинами и роскошными похоронами, православием с елейными пустыми проповедями, не имеющими никакого отношения к реальности. Легко смеяться над этим.

Но гораздо труднее увидеть православие торжествующее, православие страдающее, православие, которое уже сотни и сотни лет свидетельствует об Истине Христовой, ради которой нужно и стоит жить и стоит верить, потому что только эта вера зажигает свет, и этот свет не погаснет никогда.