Argento1

История Индии. XX век

Данный пост - продолжение этих:

История Индии. От Хараппы до Гуптов

История Индии. От Султаната до Британской колонии

История Индии. От британской колонии до независимости

Как это часто бывает с бывшими колониями, - независимость недостаточно было просто получить - её еще нужно было удержать.

Начало независимой Индии было весьма не безоблачным. Прежде всего, сама страна была разделена на 2 государства, - индуистский Индийский Союз и мусульманский Пакистан. Конечно, под британским правлением все княжества подчинялись Англии, но это не делало их единым государством, а многие князья взаимодействовали с английским правительством напрямую.

После обретения свободы, - первой задачей было собрать под единым флагом всех местных князей и сколотить из них что-то похожее на нацию. Еще в январе 1947г, за пол года до объявления независимости, Национальный конгресс Индии организовал комиссию для переговоров с князьями. За последними сохранялось почти всё принадлежавшее им движимое и недвижимое имущество (но земли с которых уплачивалась рента отошли государству). Так же они объявлялись неподсудными за любые действия, совершенные ими до вступления в силу соглашений о присоединении к Индийскому Союзу. Князья получали государственные пенсии на общую сумму 56 млн. рупий, определенные гарантии (службы, пенсионного обеспечения и т. д.) получали и чиновники княжеской администрации.

Региональные армии были распущены или интегрированы в состав Индийского союза. Конечно, были правители которые не спешили сложить свои полномочия и пытались остаться под патронатом Англии, но антифеодальные движения внутри княжеств и отсутствие серьезной поддержки от Британии позволили к 1949 г. объединить под флагом Индии 555 из 601 княжества. Остальные - вошли в состав Пакистана.

Раздел Индийского доминиона повлек за собой массовые переселения индусов и сикхов из Пакистана в Индию, а мусульман - наоборот, со всей Индии в Пакистан. А поскольку всё это происходило не слишком цивилизованно, - начались погромы где страдали и индусы, и мусульмане. Раздел территории страны, который поддерживала Англия и новосозданный Пакистан - глубоко печалил индийцев, в том числе и Ганди.

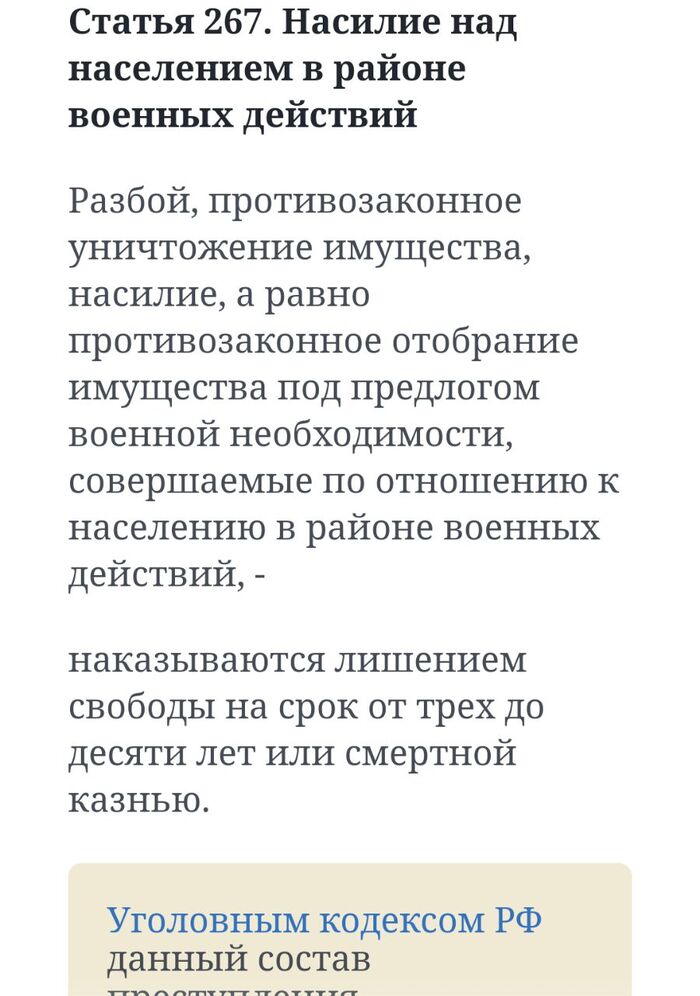

Наиболее сложная ситуация сложилась на территории княжеств Джамму и Кашмир, - население здесь было в большинсте своём мусульманское, а руководство - индуистское. Руководство страны не смогло решить к кому присоединиться, и после ухода британцев провозгласило независимость. Пакистану такой маневр пришелся не по нраву и 21 октября 1947 года началось вторжение пуштунов и дариев на территорию Кашмира. Махараджа княжества - Хари Сингх обратился за помощью к Дели. Индия поставила условие, что Кашмир должен присоединиться к Союзу для того, чтобы получить помощь. Махараджа согласился и Индийские войска выступили на помощь. Прибывший батальон сикхов выбил пуштунских ополченцев из Сринагара - столицы Кашмира.

Так началась первая индо-пакистанская война, по итогам которой 60% Кашмира отошли Индии, а 40 - Пакистану. 1.01.1949 г, в соответствии с резолюцией ООН между странами было заключено перемирие которому, к сожалению, не суждено было превратиться в крепкий мир.

В начале XX в. На территории Индии возникло множество политических партий, среди которых была и Хинду Махасабха - партия, возникшая в 1909 г. как противовес Мусульманской лиге и чьей целью, по словам создателей, - была защита прав индийцев. Взгляды основателей партии на то, как именно следует эти права защищать сильно отличались от идей Национального конгресса, потому Хинду Махасабха не поддержали Конгресс ни во время акций несотрудничества Ганди, ни во время августовской революции, ни даже при обсуждении независимости.

Когда Конгресс в Лице Махатмы Ганди согласился на раздел Доминиона на Индийский Союз и Пакистан, - Хинду Махасабха восприняли это как предательство.

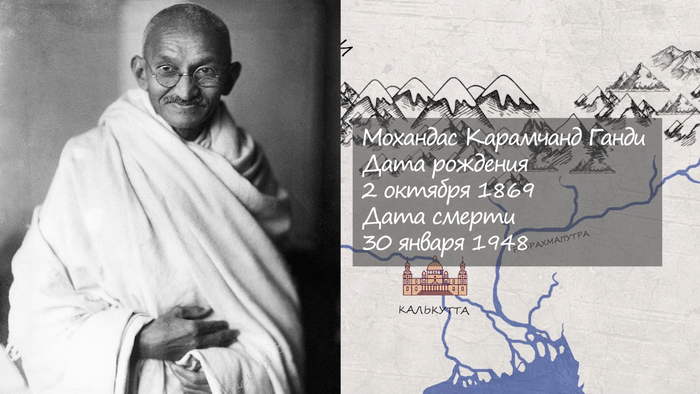

30 января 1948 года один из участников Хинду Махасабха - Натхурам Годзе трижды выстрелил в Махатму Ганди в Дели, и в результате полученных ранений Ганди скончался. Были задержаны как участники покушения, так и лидер организации - Винаяк Дамодар Саваркар, который, несмотря на тесные контакты с заговорщиками, был единственным среди них кого оправдали. Убийство "отца индийской нации" вызвало в стране очень сильную реакци. Под давлением общественности Хинду Махасабха была выброшена из политики, и осталась существовать лишь как культурная организация.

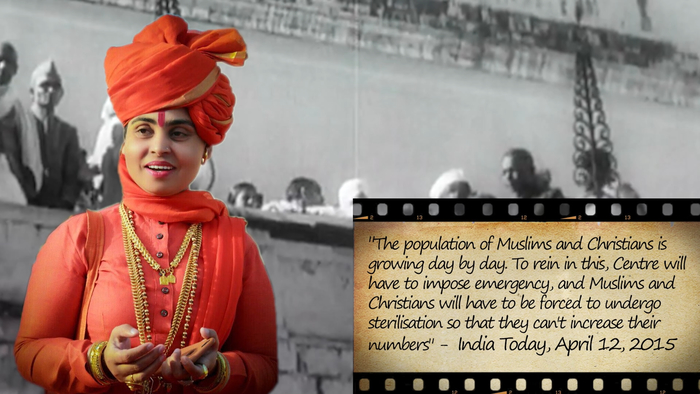

Партия эта впрочем существует до сих пор, и не забывает озвучивать новые лозунги, - к примеру в 2015 их вице-президент предложила стерилизовать всех мусульман и христиан в Индии, ибо они быстро размножаются, и угрожают таким образом коренным индийцам.

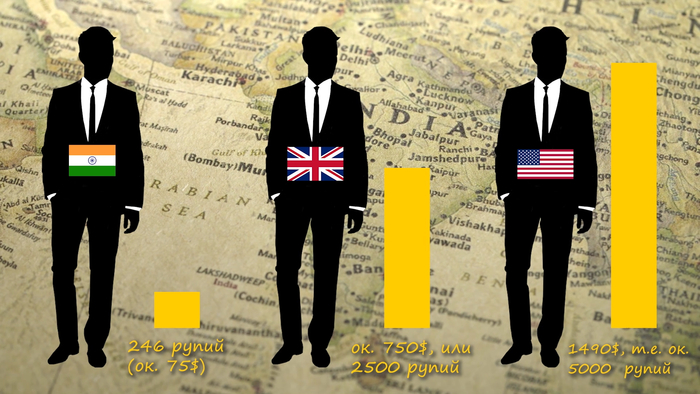

В первые годы после достижения независимости Индия по-прежнему представляла собой отсталую аграрную страну. По данным о национальном доходе на 1948/49 г., на сельское хозяйство приходилось 48,1 %, кустарное и ремесленное производство — 11,5 и фабрично-заводскую промышленность — 8,3 %. Господство феодальных пережитков в системе землевладения и средневековый уровень технической оснащенности сельского хозяйства обусловили один из самых низких в мире уровней производительности труда. На одном из последних мест в мире находилась Индия и по уровню национального дохода на душу населения, составлявшего в 1948 г. 246 рупий. Это было в 10 раз меньше, чем в Англии, и в 20 раз меньше, чем в США.

Согласно первой переписи иностранных капиталовложений в Индии было установлено, что они составляли общую сумму 3,2 млрд. рупий, из которых на Англию приходилось 72 %.

Под иностранным контролем находилось 97 % всех капиталовложений в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, 93 % — в резиновой, 90 % — в узкоколейных железных дорогах, спичечном производстве, 89 % — в джутовой промышленности, 86 % — в чайно-плантационном хозяйстве, 73 % — в горнодобывающей промышленности и т. д.

Иностранные монополии получали ежегодно в среднем 1,2–1,5 млрд. долл. прибыли на вложенный капитал.

Колониальная структура экономики и засилье иностранного капитала определили и место Индии в системе международного разделения труда. По-прежнему Индия представляла аграрно-сырьевой придаток развитых стран, прежде всего Англии: в 1946/47 г. 60 % всей стоимости импорта составили продовольственные и промышленные товары широкого потребления, а 52 % экспорта — сырье и продовольствие.

Перед молодым индийским государством встала грандиозная задача преодоления вековой отсталости и создания современной экономики.

К началу 195х г. Индия установила дипломатические отношения с 39 государствами.

Так же в 50-х проводится аграрная реформа, - от 80 до 90% арендуемых земель уходят от князей-заминдаров к государству. Для живущих на этом земле крестьян это означало что налоги они будут платить теперь напрямую в госказну.

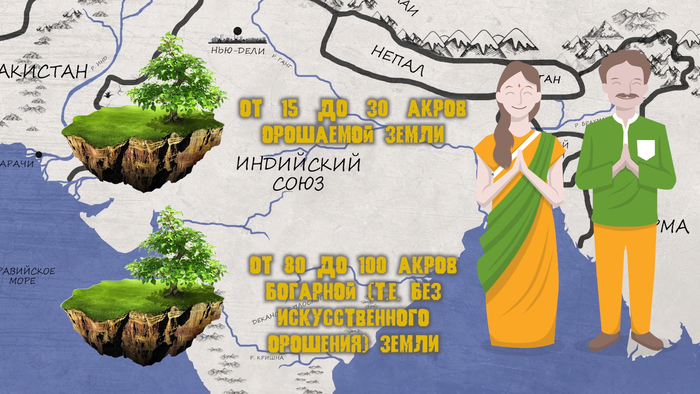

В стране были установлены максимальные лимиты на владение землей для одной семьи - 15-30 акров для орошаемой, и 80-100 акров для богарной (богарное земледелие) земли. Излишки же - выкупались. Впрочем, когда вопрос касается лишнего акра земли, - землевладельцы проявляют чудеса изобретательности и часто находили лазейки в новых правилах, но основная масса хозяйств находились в законных пределах.

В 1950-60-х годах, в соответствии с "курсом Неру", Индия делает ставку на индустриализацию и дальнейшее аграрное развитие страны, - промышленное производство за этот период вырастает в 2.5 раза, осваивается более 7,5 миллионов акров земли.

Страна активно сотрудничает со всеми до кого может дотянуться, а самыми активными партнерами становятся США и СССР.

У США Индийцы в начале 50-х закупают пшеницу, а их частный капитал занимает второе после Англии место в зарубежных инвестициях в страну - 14 из 35 млр. рупий (прежде всего в виде вложений в промышленные предпрития).

У СССР Индия тоже берет займы, но на более скромную сумму около 600 млн. рупий. Так же Советский союз помогает строить на территории страны предприятия тяжелой промышленности, - прежде всего металлургической и нефтедобывающей, и участвует в строительстве 11 электростанций.

И хотя это может показаться удивительным - в начале 20-го века на территории Индии все еще существовали небольшие колонии Франции и Португалии. Они периодически переходили из рук в руки но в целом были сами по себе.

После провозглашения независимости Индии Французские колонии мирно вошли в её состав, а вот с порутгальскими история была иной - в 1954 г. вооруженные активисты напали на португальские силы в Дадре и Нагар Хавели, вынудив их к сдаче. В 1961 г. уже официальная Индия провела операцию по захвату португальского Гоа.

Череда побед сменилась обидным поражением, когда всего через год китайцы решили отжать кусочек Кашмира. Причина войны до конца непонятна, - это могла быть как неясная ситуация с границей между Кашмиром и Тибетом, так и то что Индия приютила беглого далай-ламу, бежавшего из оккупированого китайцами Тибета. Считается что война длилась 2 года (перестрелки были еще в 1960-м), но все основные боевые действия произошли всего за месяц до ее окончания - 21.11.1962 Пекин объявил об одностороннем прекращении огня.

Но лихие 60-е только начинались. Вопрос административного деления страны долго мучил национальный конгресс, ведь как не дели - вечно кто-то недоволен.

Деление Индии на 14 штатов по языковому принципу повлекло выступления нац. меньшин, коммунисты-маоисты (т.е. приверженцы идей Мао Дзедуна) периодически провоцируют крестьянские восстания в Бенгалии, а в 1965-м начинается вторая индо-пакистанская война. Потребность у пакистанцев была всё та же - территория. А формальной причиной послужил - солончак...Большой Качкий Ранн.

Все началось весной 1965-го, когда произошли первые стычки на границе. Большой войны не получилось, - вмешалась Британия и путем переговоров, в лучших традициях задабривания Гитлера Пакистану отошло ок. 900 из 30к км2 солончака. Пакистанцы, обрадованные тем что для приобретения новых территорий оказывается даже необязательно побеждать, - начинают отправлять в индийскую часть Кашмира своих диверсантов, в надежде поднять восстание. Операция, под неожиданно европейским названием "Гибралтар" с треском проваливается.

15 августа Индия вторгается в пакистанский Кашмир и доходит почти до Лахора. Впрочем, контратака вынуждает индийцев отступить, а война ведется уже в открытую.

Как и в первый раз, - конфликт завершается после вмешательства ООН, не выявив определенного победителя. Хотя каждая сторона у себя дома не преминула огласить блестящую победу)

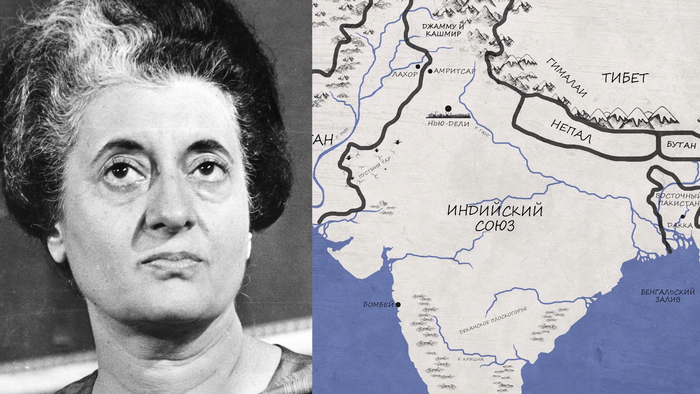

В 1966 г. премьер-министром Индии становится Индира Ганди.

Несмотря на фамилию, в родстве с Махатмой Индира не была, а вот другому видному деятелю, Джавахарлалу Неру - приходилась дочкой. С детства она принимала участие в политической жизни страны, потом проходила обучение в Англии, а после начала Второй мировой вернулась домой, вышла замуж и на годик села в тюрьму, ибо выступала за независимость Индии, что не нравилось тогдашнему британскому правительству.

К концу 60-х в экономике Индии накопилось немало проблем - индустриализация страны так и не была завершена, инвестиций было недостаточно, а сельское хозяйство по прежнему оставалось отсталым.

После смерти Джавахарлала Неру в 1964г. Национальный конгресс начал постепенно раскалываться на несколько противоборствующих группировок, с разными взглядами на то, какое будущее должно строить государство. Для укрепления экономики Индира вместе с конгрессом принимают программу "10 пунктов", в рамках которой национализируют 14 крупнейших банков, системы страхования; лишают привилегий бывших князей а так же реформируют арендные отношения в деревнях.

Не все спокойно было и на границе с восточным Пакистаном, - изначально сильно отличающиеся по культуре, восточный и западный Пакистан имели мало общего. К тому же столица, политическая элита и основная экономика были завязаны именно на западную часть страны, а восточная рассматривалась чем-то вроде сателлита, хотя и превосходила западную по численности населения.

В 1970г. восточно пакистанская партия «Авами Лиг» во главе с Муджибуром Рахманом объявили что будут бороться за независимость страны. Правительство западного Пакистана начало военную операцию под названием "Прожектор"с целью захвата контроля в государстве. Армия начала такие репрессии, что по началу отсутствовавшее сопротивление среди населения постепенно переросло в полноценную партизанскую войну, а сами партизаны стали называть себя «мукти-бахини». (к концу 1971 года было убито от 200 тыс. до 3 млн жителей страны. Поток беженцев в Индию составил от 8 до 10 млн. чел.).

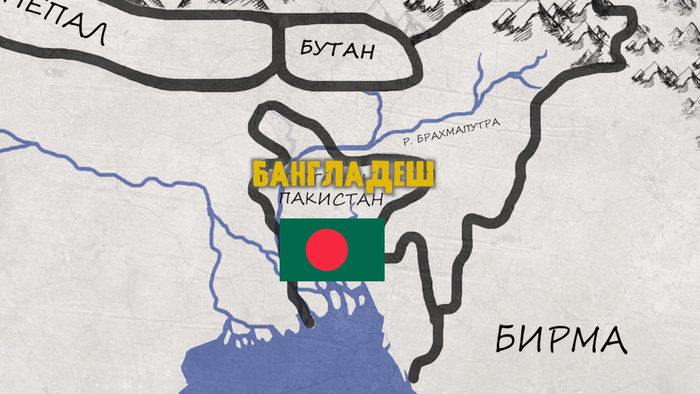

Вопрос, кого поддержать в этом противостоянии, для Индии даже не стоял - она поддерживает повстанцев, укрывая их и позволяя размещать тренировочные базы, попутно стягивая свои войска к границе. 3 декабря 1971 г. пакистанцы атакуют несколько индийских авиабаз. С этой даты и начинает отсчет третья индо-пакистанская война, которая продлилась 2 недели и завершилась уверенной победой индии. Уже 16 декабря командующий войсками восточного пакистана генерал Ниязи подписал акт об капитуляции, а на следующий день о прекращении огня заявила Индия.

Так на политической карте мира возникло новое государство - Бангладеш.

Победа в войне принесла Индире Ганди огромную популярность в стране, которая, впрочем, сильно пошатнулась когда премьер-министр стала продвигать в большую политику своих детей. Старший сын Ганди - Санджай - выиграл конкурс на открытие автозавода, потом получил в аренду землю по цене ниже рынка, а в 1980-м и вовсе был избран в парламент.

Помимо мутных схем с сыном, Ганди зацепило еще парочкой коррупционных скандалов, что в купе с незавершенными реформами, засухой 1972г, и наплывом беженцев из Бангладеш вылилось в волну забастовок и акций гражданского несотрудничества, которые премьер не постеснялась насильно разогнать.

18 мая 1974г. Индийский союз проводит испытания атомной бомбы, вступая таким образом в ядерный клуб. Это несколько улучшило позиции Ганди в народе, но уже на следующий год оппозиция выдвигает премьеру обвинения в нарушении избирательного законодательства на предыдущих выборах. Не желая уступать Индира объявляет в Индии чрезвычайное положение, которое продлится до 1977г.

Немалый вред престижу Индиры нанесли действия ее сына Санджая, - его 5 пунктов (каждому члену партии обучить грамоте одного неграмотного, бороться с неприкасаемостью, посадить одно дерево, бороться с обычаем выдачи приданого за невестой и ограничить рождаемость двумя детьми на семью.) нанесли значительно больше вреда чем пользы. Хотя лозунги о приватизации наиболее крпных предприятий страны и принесли ему популярность среди большого бизнеса.

По некоторым данным, была проведена «добровольная стерилизация» сотен тысяч мужчин и женщин. Насилием также сопровождалось «наведение» порядка в городах а по существу, переселение огромных масс бедноты, особенно мусульман и низших каст, за их пределы. Это вызывало протесты населения, происходили столкновения с полицией, что привело к многочисленным жертвам.

В 1977г. На выборах в парламент победу одерживает оппозиционный блок Джаната Парти, но за последующие 2 года он не сумел наладить управление в стране, и в 1980 г. Национальный конгресс и Индира возвращаются к власти. Для Ганди эта победа вскоре была омрачена гибелью старшего сына Санджая в авиакатастрофе. Вскоре, место брата на политической арене Индии занимает Раджив Ганди, который впрочем, политики изначально избегал.

Новым вызовом для Национального конгресса становятся недовольство и беспорядки в Пенджабе, и как у всякой социальной проблемы - у неё есть свои корни.

После раздела Индии на Индийский союз и Пакистан население Пенджаба - а это были сикхи, индуисты и мусульмане - претерпело много бед. С самого начала сикхи боролись за реорганизацию Пенджаба в штат с преимущественно сикхским населением, и говорящим на языке пенджаби. После нескольких реорганизаций в 1966г. был создан штат Пенджаб, вот только власти в нем сикхи не получили. Во время чрезвычайного положения 1975-1977 гг сикхская политическая партия Акали Дал, как состоявшая в оппозиции сильно поредела за счет массовых путевок в тюрьмы. Но после победы оппозиции в 1977 - опальные политики вышли на волю и всё-таки взяли контроль над регионом в свои руки. Они не выступали за отделение от Индийского союза, но требовали расширения федеральных полномочий для Пенджаба. Так же они требовали увеличения отвода воды для орошения сельхоз угодий и признанния святым городом Армисара - города, где находился Золотой храм - главная святыня сикхов.

Политического решения проблема не нашла и очередь дошла до террора.

5 октября 1983 г. группа террористов остановила на шоссе автобус, отделила в нём индийцев и расстреляла их. В мае 1984 г. произошло еще несколько убийств, а лидер сикхов, Джарнаил

Сингх Бхиндранвале, который на тот момент был лидером не только национальным, а и религиозным, - стал укрепляться в Золотом храме.

Индира приняла решение выдавить Бхиндранвале армией, и 5 июня войска атаковали укрепления вокруг Золотого храма. Операция, получившая название "Голубая звезда" оказалась куда сложней, чем предполагали военные, и 6 числа были подключены танки. Танки атаковали здание, почти равное по святости Золотому храму - Акал Тахта, где и находился Бхиндранвале. К вечеру солдаты прорвались внутрь, но после обстрела им оставалось лишь найти тела погибших среди обломков.

События в Пенджабе настроили многих сикхов против правительства, ведь даже в глазах тех, кто не поддерживал радикалов - они погибли защищая главную святыню нации.

Кроме того, политика Индиры стала еще жестче, - в последующие несколько месяцев она смещает законное, но неугодное ей правительство в ряде штатов. Служба безопасности Ганди пытается уговорить премьера заменить свою охрану, которая была набрана из сикхов, но тщетно.

Утром 31 октября 1984г. в своей резиденции Индира Ганди была расстреляна из автоматов своими телохранителями. Её смерть в некотором роде подвела черту под целым периодом в жизни страны. Если Джавахарлал Неру заложил основы демократии, начал индустриализацию страны и избавил Индию от голода, то политика Индиры была более жесткой и укрепила авторитет Союза на мировой арене, - как громкой победой над Пакистаном, так и вхождением в ядерный клуб. Хотя провозглашаемым принципам демократии и справедливости она часто предпочитала авторитарные действия с целью укрепления собстенной власти.

После гибели матери Раджив Ганди был избран на пост премьер-министра страны. Памятуя о погромах которые начались после гибели Махатмы, - Раджив объявил что "с ненавистью нужно покончить", хотя никаких действий для воплощения этого лозунга правительство не предприняло, и в начавшихся беспорядках погибло около 4 тысяч сикхов.

В этой взрывоопасной обстановке случается еще одна беда, - 3 декабря 1984 г. в стране произошла крупнейшая в ее истории техногенная катастрофа. В г. Бхопал на химическом заводе, принадлежавшем американской фирме Union Carbide, произошел гигантский выброс ядовитого газа в атмосферу. В течение нескольких часов погибло более 400 человек, а общее число жертв достигло 14 тыс., и десятки тысяч (по некоторым оценкам, до 50 тыс.) получили поражения жизненно важных органов.

Во время премьерства Раджива в стране был взят курс на либерализацию экономики и интеграцию её в мировое хозяйство. Конгресс стал говорить о планах "прыжка в XXI век", техническую модернизацию, которая бы вывела Индию из её отсталого состояния. Конечно, оставалось еще множество социальных проблем, одна из них - касты.

Во времена становления независимости касты и варны отошли немного на второй план, в конце концов Индию смущали проблемы посерьезней, но в 60-х годах касты вновь стали играть важную роль в обществе, превратившись в полностью закрытую систему которая пронизывала все все сферы жизни.

Во-вторых, по прежнему возникали конфликты на почве религии. Широко известным стало судебное разбирательство известное как «Дело Шах Бано».

По этому делу, мусульманин А.М. Хан обратился в Верховный суд с протестом против решения одного из местных судов по которому он должен был выплачивать своей 70-летней жене пожизненное пособие.

Выплата пособия была установлена гражданским кодексом Индийского Союза, Хан же ссылался на частное мусульманское право, которое предписывало выплачивать алименты лишь 3 месяца.

Когда Верховный суд в протесте отказал, мусульманские общины восприняли это как наступление на ислам, хотя продвинутая мусульманская интеллигенция поддержала решение суда. После долгих обсуждений был принят закон "о защите прав мусульман", который исключил из гражданского права Индии мусульманских женщин, и оставил их в ведении частного мусульманского права.

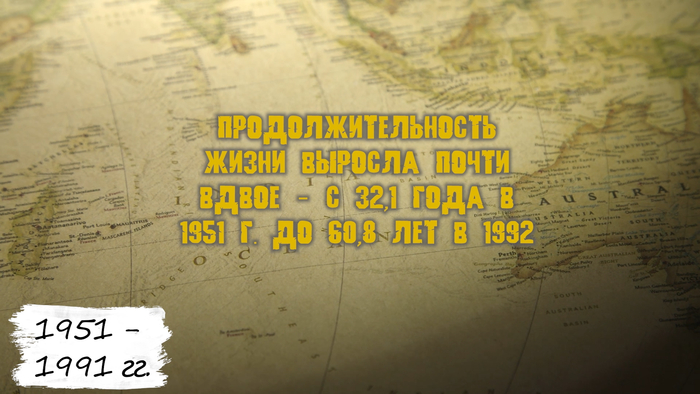

11 мая 1991 г. во время очередной предвыборной кампании Раджив Ганди был убит террористкой из организации «Тигры освобождения Тамил илама». Так была прервана политическая династия Неру-Ганди, которая влияла на судьбу страны 42 года. Несмотря на противоречивую политику, которую можно оценивать по разному, можно взглянуть на цифры - за период с 1951 по 1991 гг. ожидаемая продолжительность жизни выросла почти вдвое – с 32,1 года в 1951 г. до 60,8 лет в 1992 г., а грамотность повысилась с 18,3 до 52,2%.

90-е годы для Индии прошли относительно спокойно. Несмотря на всемирный тренд отказа от плановой экономики - Индийский Союз продолжает планировать экономику по пятилеткам, как делал это еще с провозглашения независимости. Премьер-министр Нарасимх Рао провёл в 1992 году глубокие реформы ради модернизации страны. Эти реформы превратили экономику Индии в одну из самых быстро развивающихся в мире.

1999 г. ознаменовался новым конфликтом с Пакистаном - Каргильской войной, стоившей жизни ок. 1000 человек с обеих сторон и закончившейся очередной победой Индии. К слову, после этой войны началось противостояние войск на границе, где от обоих государств было стянуто до миллиона солдат и вплоть до 2002 г. существовала неиллюзорная вероятность начала ядерной войны между соседями...

Какой же страной Индия вошла в 21-й век?

Это потенциальная сверхдержава с населением 1,4 млрд. человек, которая входит во все основные международные организации (ООН, G20, ВТО, Содружество Наций и т.д.).

На территории страны говорят на 24 языках и исповедуют 6 религий. Индия стала своего рода аутсорсинговым центром для ИТ компаний, и экспортером программного обеспечения.

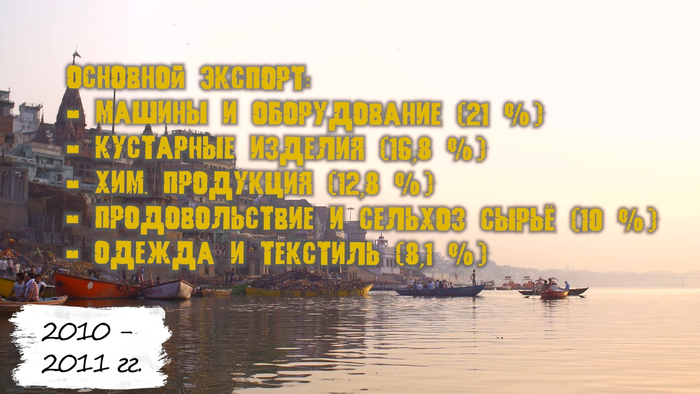

В 2010/11 годах экспорт Индийского Союза составил 250 млрд. долл. США, а основными покупателями ее продукции (машины и оборудование, кустарные изделия, химическая продукция, продукты, текстиль) являются Евросоюз и США.

Но вместе со значительными успехами у страны есть и проблемы:

во-первых это бедность - 94% индийских городов не имеют канализации. Доступ к водопроводной воде имеется только у половины городов. Перебои в электроснабжении совершенно обыденное явление, а 300 млн. населения вообще не имеют доступа к электричеству.

Во-вторых, - преступность - т.к. Индия является основным транзитным пунктом для поставок героина из Золотого треугольника и Золотого полумесяца в Европу, а также крупнейшим в мире производителем легального опия, 5-10 % из этого которого превращается в совсем нелегальный героин. В добавок во многих штатах, таких как Пенджаб или Гоа процветает мафия.

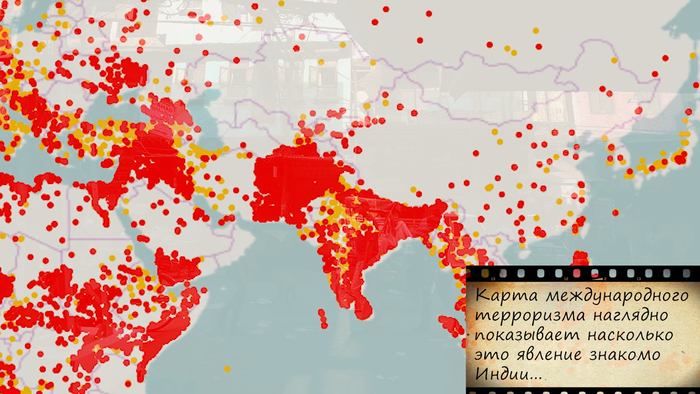

И третья проблема Индии - терроризм, который остается угрозой в Джамму и Кашмире, а также в таких крупных городах как Дели или Мумбай. Кроме сепаратистов в Нагаленде и Манипуре, десятилетиями войну против правительства ведут коммунисты-наксалиты, от нападений которых гибнет людей больше чем во время последней войны с Пакистаном. При этом войну против наксалитов ведут только полицейские силы, т.к. армия от этой задачи уклоняется, ссылаясь на то что не давала присяги воевать против своего народа.

Как Индия справится с этими вызовами? Время покажет…

Драка на похоронах, или история гладиаторов

На протяжении всей своей истории люди всегда находили как развлечься.

Начиная от театра и скачек времен античности, и вплоть до публичных казней и сожжений, столь любимых средневековой публикой.

2000 лет назад в Древнем Риме возникла целая индустрия развлечений, завязанная на боях среди залитых кровью арен. А главными действующими лицами на них выступали наши сегодняшние герои - гладиаторы.

Итак, 264 г. до н.э.

Сыновья известного патриция - Децима Юния Брута, - выставляют на тризне своего отца 3 пары бойцов. Нельзя сказать что они были первыми, просто этот случай был первым из задокументированных.

Еще во времена этрусков были известны ритуальные бои на похоронных церемониях, о них мы знаем из рисунков в этрусских гробницах. И хотя сами этруски канули в историю, - обычай остался.

Так что, когда сыновья Брута устроили по сути битву на похоронах, - это было не чудачеством, а своего рода данью традиции. Подобные мероприятия не обязательно проходили после кончины правителя. Проводить бои мог любой кто был в состоянии их оплатить.

До конца II в. До н.э. бои проводились только во время погребальных церемоний, и на тот момент имели характер более религиозный, чем развлекательный, а развлекались римляне скачками и сценическими представлениями.

Со временем бои стали проводиться чаще, а их оформление становилось все дороже. Популярность мероприятия так выросла, что нередко люди сбегали прямо с театральных представлений, только заслышав что неподалеку проводится munus (или munera во множ. числе), как назывался сам обряд.

Если в 216 г. до н.э. сражалось всего 3 пары бойцов, то через пол века меньше 20 пар уже было даже как-то неприлично.

На рубеже II и I в. до н.э. бои, - это уже чисто публичное представление. Их назначают народные трибуны для увеселения толпы, без оглядки на то, помер кто-то или нет. Хотя богатые патриции вполне могли и самостоятельно проводить munus, были бы средства. Известно так же, что уже в эти времена на арене оказывались и женщины. Первые бойцы экипировались так-же как и римские солдаты, - шлем, щит, кольчуга...хотя последнюю вскоре забрали, ибо нечего защищаться когда нужно зрелище покровавей.

Посколько Рим регулярно с кем-то воевал, - недостатка в бойцах не было. На арену отправляли пленных, рабов, которые чем-то насолили своим господам, и даже наёмных свободных граждан.

Существовало несколько школ бойцов, самой знаменитой из которых была школа в Капуе, берущая своё начало еще со времен этрусков. Именно отсюда родом знаменитые гладиаторы самниты.

Вообще самниты, - это племя обитавшее у восточной части Аппенинских гор, еще до конца III в. до н.э. покоренное римлянами.

Впервые они стали гладиаторами после своего восстания в 90 г. до н.э. Луций Корнелий Сулла, - а именно он и разбил восставших - отправил пленников прямиком на арену, где те имели ошеломляющий успех, не в последнюю очередь благодаря своему внешнему виду.

Насмотревшись на сражение настоящих воинов, - требования людей к уровню сражений резко возрасли. Толпе было уже не слишком интересно смотреть как 2 хромых раба ковыряют друг друга кинжалами, ей нужно было мясо. За самнитами на арене стали появляться фракийцы, за ними галлы и т.д. Новые люди несли с собой свою манеру ведения боя и свое снаряжение. Появлялись всё новые типы бойцов, которых вот уже несколько десятилетий как стали называть гладиаторами. Когда настоящий самнит, фракиец или галл погибал или уходил в отставку, - его снаряжение переходило по наследству новому бойцу, который наследовал также и прозвище, хотя мог уже и не являться ни самнитом, ни фракийцем и ни галлом.

К 75-му году до н.э. гладиаторские бои превратились в состязания профессиональных воинов, которых долго обучали и снаряжали.

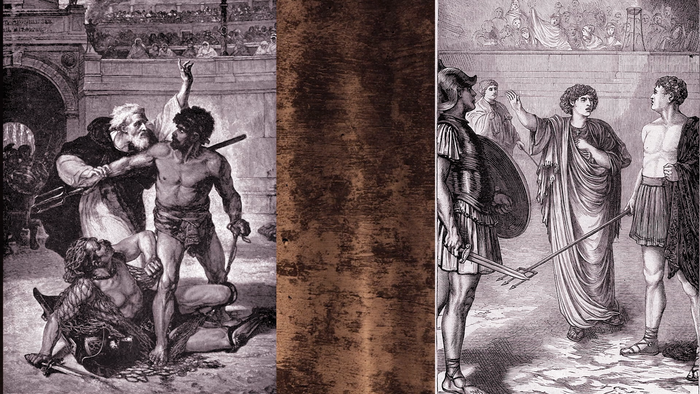

Убивать таких бойцов было уже дороговато. Конечно, рабы и дальше погибали на арене пачками, но для профессиональных бойцов появился шанс уйти с munus живым даже в случае поражения. Гладиатор, чувствуя что проигрывает, мог отбросить щит и поднять вверх левую руку в знак капитуляции. После этого его жизнь зависела от организатора игр. Если организатор считал, что человек сражался бесстрашно и достойно, ему даровался missus, т.е. помилование, и боец мог покинуть арену живым.

Вместе с появлением обычая помилования смертность среди гладиаторов значительно упала. Появились бойцы которые сражались на арене годами. Возникли familia gladiatoria, — труппы гладиаторов.

По сути это были школы, возглавляемые человеком, который назывался lanista. Ланиста сдавал гладиаторов в аренду человеку, организовывающему мунус. Для патрициев это было гораздо выгоднее чем самостоятельно содержать целую школу. Хотя богачи часто содержали рядом гладиаторов - в качестве охраны, наёмных убийц или просто для престижа.

Так, к середине I в. до н.э. гладиаторские бои уже полностью сформировались в том виде как их вспоминают сегодня.

В это же время бои становятся полноценным инструментом борьбы за власть. Ведь самым надежным способом получить голоса на выборах было развлечь толпу. И игры прекрасно с этим справлялись. Возрастает количество игр, которые все еще формально проводятся в честь кого-нибудь из знаменитых почивших патрициев, хотя сам бой и дату смерти могло разделять сколько угодно времени.

Сами же игры становятся все изощреннее, - в 79-м г. до н.э. Гней Помпей выводит на арену слонов (хоть и не без происшествий), а двадцатью годами позже Юлий Цезарь устроил масштабнейшие игры, в которых принимали участие 320 пар бойцов, облаченных в доспехи из чистого серебра (разумеется, часть их потом распродали фанам, а остатки - переплавили).

Немногим позже, в 46-м г. до н.э., уже будучи диктатором Рима, Цезарь устраивает Великие игры, на которых задействует сразу несколько новинок: во-первых, впервые на арену отправили сражаться на смерть 2-х сенаторов (врагов Цезаря конечно-же)), во-вторых, - сама арена где проходило сражение стала располагаться на платформе, из под которой на сцену оперативно подымались дикие звери и новые бойцы, в третьих - именно Цезарь проводит первую навмахию, т.е. морское сражение.

Цезарь отправил целую армию рабочих на Кампус Марциус, или Марсово поле, чтобы те выкопали и соорудили там искусственное озеро. Оно было неглубоким. т.к. тогдашние корабли не имели большой усадки, и воссоздавало давнее сражение между Египтом и Тиром, одним из покоренных Римом городов. В побоищи участвовало 3000 человек и 12 кораблей. Невиданное доселе шоу подарило Цезарю без преувеличения власть над сердцами толпы, а значит и над Римом.

Огромное количество гладиаторов предполагало множество школ. Как они были устроены?

Жили бойцы в небольших коморках размером с половину кухни в хрущевке, без окон и мебели. Исключением могли быть знаменитые гладиаторы, многократно побеждавшие на арене, - у таких могли быть даже свои покои, где они жили с женой и детьми. Главным сооружением в школе был тренировочный плац, несколько напоминающий арену. Вокруг плаца располагались бараки, кухня, тюрьма...и морг.

Персонал состоял из преподавателей, поваров, кузнецов, врачей, массажистов и конечно-же надзирателей (при этом часто персонал состоял из бывших гладиаторов, либо вышедших на пенсию, либо из-за каких-либо увечий не способных более выходить на арену). Основой рациона бойцов была ячменная каша. За непослушание гладиаторы отправлялись в тюрьму, где их могли заковывать в цепи, пытать калёным железом или сечь плетьми. Обучение для бойца начиналось с выбора "специальности", которую определял учитель после наблюдения за тем как новичок наносит удары различными типами оружия по манекену.

Тренировки проводили со специально утяжеленным оружием, развивая таким образом выносливость. Выживание бойцов было в интересах ланисты, потому он следил чтобы они были накормлены, здоровы, и регулярно посещали массажиста. Хотя тот же ланиста в любой момент мог (и конечно же делал это регулярно) их продать в частную охрану, на проведение munus у какого-нибудь патриция, или даже предоставить богатой римлянке бойца как продажного любовника.

Обучение гладиатора включало навыки не только обращения с оружием, а и актёрского мастерства. Ведь важно было не только победить, а и сделать это красиво, дать толпе шоу, заработать ее любовь.

Тогда, в случае поражения, такой боец мог рассчитывать на missus. Прошедший 2 года обучения и 3 года боев гладиатор имел шанс освободиться - получить деревянный меч rudis. На арену такие воины выходили только добровольно. Ланисты и патриции были готовы платить большие деньги за возвращение на арену всенародных любимцев, и те часто поддавались уговорам. Заработанные деньги гладиатор мог тратить как считал нужным, хотя чаще всего они уходили на выпивку или проституток.

Во времена ранней империи, сражения на арене позволяли императорам избавляться от военнопленных, преступников и политических соперников в поистине промышленных масштабах.

Известен случай когда преступников разделили на 2 когорты по 700 человек, и заставили драться друг против друга, избавившись таким образом сразу ото всех.

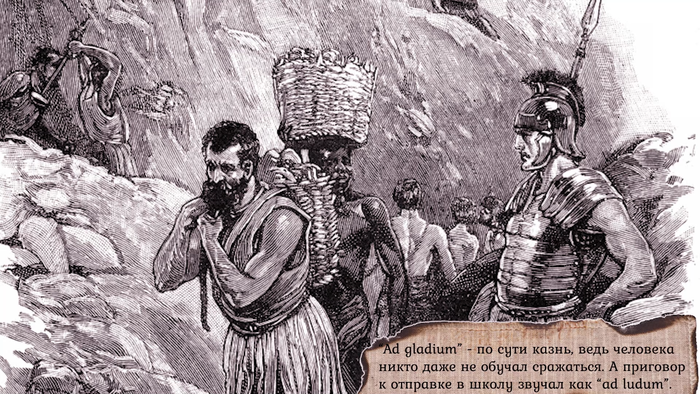

В гладиаторские школы люди попадали разными путями, - не только через войны или преступления, на арену попасть можно было даже уже будучи осужденным например к рудникам, - лишь бы здоровье позволяло).

Осуждение к боям на арене называлось ad gladium , т.е. "к мечу".

Если же бойцов вдруг начинало не хватать, законы могли и пересмотреть, отправляя на арену людей за преступления, ранее подобного наказания не предусматривавшие.

Свободных граждан старались отвадить от поступления в гладиаторы, как всеобщим презрением к этой профессии, так и мизерным жалованием. Гражданина, добровольно ушедшего на арену считали ничем не лучше раба. Хотя был особый вид бойцов, которых все вышеперечисленное не смущало, - императоры.

Нерон, Калигула, Коммод, - все эти императоры были непрочь выступить на арене, чтобы приобщиться к славе знаменитых гладиаторов и потешить толпу.

Бои эти проходили по разному.

Нерон к примеру выходил пострелять из лука по зверям, в полной безопасности (кроме одного случая со львом).

Калигула же хорошо владел оружием и был весьма кровожаден, сражаясь на арене в обличии фракийца, и зачастую давая знать о том кто скрывался под маской только после окончания боя. Коммод первые годы выходил на арену лучником, но после что-то с ним случилось, и император стал казнить людей за малейшие провинности. Коммод любил сражаться с боевым оружием против соперника с деревянным, не оставляя последнему никаких шансов.

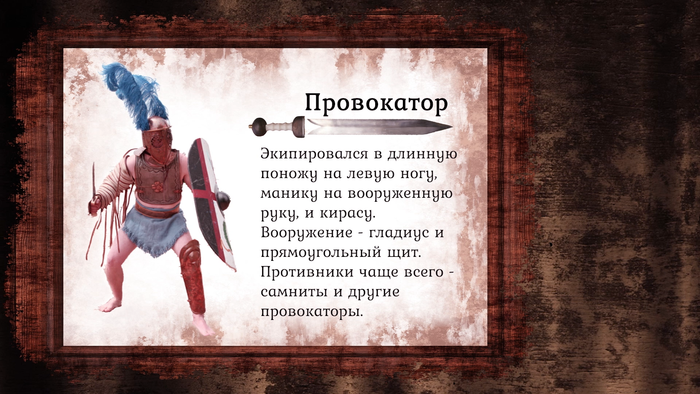

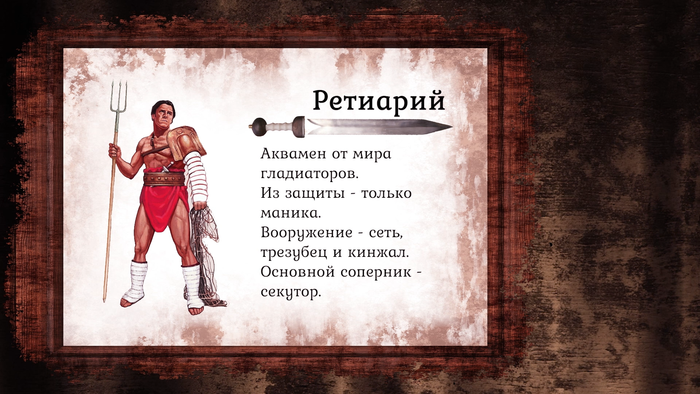

Что касается типов гладиаторов, - их было великое множество и, как говорилось выше, - вооружение и стиль ведения боя часто заимствовались у конкретного народа - самнитов, галлов, фракийцев и т.д.

Десятки вариантов доспехов роднила общая особенность, - торс почти всегда оставался открытым: во-первых потому что толпа любит кровь, во-вторых, - с голым торсом меньше шансов что в открытую рану попадут частички одежды что может спровоцировать загноение.

Сражались воины босиком, для лучшего сцепления с песком на арене. Противников подбирали так, чтобы сражение было более-менее на равных, при этом сражения между гладиаторами одного типа практически никогда не проводились.

Во времена империи масштабность игр все возрастала, хотя ничего принципиально нового (на манер слонов или движущихся платформ), уже не выдумывали. На то была простая причина - исчезла конкуренция.

Если раньше креативность в организации игр была решающим фактором в наборе популярности, то во времена империи игры проводились только с подачи императора и всегда от его имени.

Отличились пожалуй только Клавдий и Нерон.

Первый, - устроил навмахию с участием более 19 тыс. человек, посадив их на корабли из невысушенной древесины и расставив вокруг озера, где происходило действо - целую армию с катапультами чтобы не дай боги, кто-то из будущих жертв не сбежал. Воины не спешили вступать в бой и Клавдий сам начал уговаривать их угрозами и обещаниями свободы для победителей (успешно - правда не для них...).

Второй - в 57-м г. распорядился построить на Марсовом поле новый деревянный амфитеатр с водопроводом. Арену в этом сооружении можно было за считанные минуты наполнить водой, и с такой же скоростью осушить.

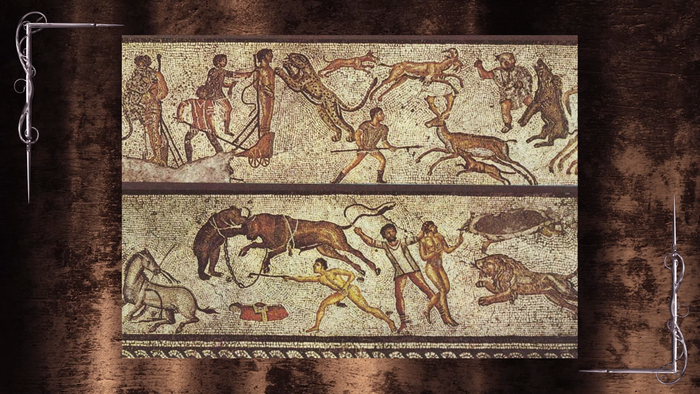

Помимо гладиаторских поединков и навмахий, арена часто была местом проведения венацио, - сражений с дикими животными. Участие в этом принимали две категории людей: бестиарии и, собственно, венаторы. Судя по большинству источников, первые - были охотниками, которые работали с животными уже на сцене. Вторые ухаживали за животными, кормили их и проводили непосредственно к месту представления (хотя есть мнение что и наоборот – «Гладиаторы» Маттьюз Руперт).

Под "работали" далеко не всегда подразумевалось убийство. Некоторых экзотических зверей просто показывали публике, некоторых, - например собак и обезьян - обучали трюкам которые те охотно демонстрировали. Устраивались различные гротескные представления, на манер скачек на пони между карликами. Впрочем, римляне не были бы римлянами если бы здесь обошлось без кровищи. Часто на арену выпускали хищника и травоядное животное, чтобы наблюдать за охотой, или же сковывали двух животных одной цепью - что обязательно провоцировало сражение.

Сами же венаторы часто сражались на арене как с хищниками (львами, тиграми и т.д.), так и с крупными опасными травоядными, - носорогами, турами т .д. Существовала разновидность охоты на животных в окружении, приближенном к естественной среде обитания животного, - для этого арена заставлялась деревьями, вырывались небольшие озера и в такой обстановке венаторы охотились на зверей до полного их истребления.

Использовались арены и для казни осужденных на смерть преступников, которые назывались нокси.

Фантазия у римлян была занятная, - потому и казни нокси они обставляли необычно. Везунчикам могли просто отрубить голову или заколоть - но такую быструю смерть толпа не любила.

Осужденных бросали на растерзание хищникам, которых до этого несколько дней травили голодом, или выставляли на бой с опытным гладиатором, или же использовали в постановках мифологических сюжетов.

Так например, при постановке легенды о Дедале и Икаре, - двум нокси на спину цепляли крылья, и запускали их подвешенными за веревку с одного края арены на другой. Когда осужденные оказывались над центром амфитеатра, - веревка перерезалась и нокси падали на землю. А если они выживали - чтож, в клетках всегда достаточно голодных зверей...

Впрочем, популярность игр заключалась не только в кровожадности толпы, - не даром знаменитый клич звучит как "хлеба и зрелищ". На играх малообеспеченные римляне могли получить лишнюю пайку хлеба, что было более чем важно с учетом постоянного риска голода в городе вплоть до времён империи.

В более поздние времена зависимость эта лишь усиливалась, ведь Рим сам по себе практически ничего не производил, а существенная часть населения (1/4 или 1/3) жила на продуктовых подачках от правительства. Как только у империи начались проблемы с продовольствием - население города (которое было ок. 1 млн. к I в. до н.э.) начало стремительно таять.

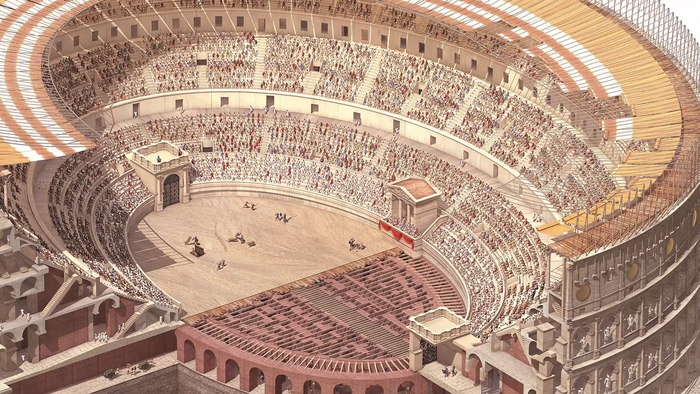

Слово арена прозвучало уже 25 раз, и скорее всего с ним у большинства возникает одна и та же ассоциация, - Колизей. Колизей так прочно связан с гладиаторами, что сложно представить что все те сражения о которых говорилось выше - проводились вовсе не в нем.

Когда munus был еще погребальным обычаем, - битва происходила прямо на месте захоронения. Во времена республики популярным местом сражений был форум, ну или Цирк Максимус если планировалось что-то уж совсем эпическое (как у Помпея со слонами).

По сути, первым специализированным строением под гладиаторские бои был амфитеатр в Помпеях, который построили ок. 80 г. до н.э. Амфитеатров было довольно много и разбросаны они были по всем крупным городам империи. Все они имели форму эллипса, похожее расположение трибун и двое ворот внутри, - через одни на сцену выходили живые, - через вторые уносили мёртвых.

Знаменитый Колизей был построен вместо сгоревшего в 64-м году деревянного амфитеатра, между 72-80 годами, по приказу императора Веспасиана. Занятно, что своё название Колизей (т.е. colossus "огромный"), - амфитеатр получил уже после падения Римской Империи.

По сравнению с предыдущими амфитеатрами, Колизей получил несколько улучшений: императорскую ложу, пронумерованные места, а так же крышу (велариум), - почти как на современных стадионах!

Крыша представляла собой гигантский тент, сделанный из парусины или кожи, который поддерживался с помощью веревок и деревянных шестов. Как функционировал велариум, точно не известно, но управляли им специально отобранные моряки.

Гладиаторские бои оставались популярнейшим событием на протяжении веков, и только в IV в., постепенно пошли на убыль. Влияли на это как распространение христианства, так и дороговизна самих мероприятий. К тому же игры все реже могли гарантировать власть, ведь в поздней империи власть давала уже не толпа или сенат, а армия, которая часто сажала на трон своих императоров. Еще император Константин в начале IV в. издал указ о запрете игр, но закон этот часто нарушался, а после смерти императора, был надолго позабыт.

В 404 г. произошло событие, которое стало своего рода вехой в истории гладиаторских поединков. В начале сражения с трибун на арену выбежал христианский монах - Телемах из Малой Азии. Он рассчитывал образумить бойцов и отговорить их сражаться. Толпе это явно не понравилось, - и она вывалилась на арену следом.

Началась потасовка, в которой Телемах погиб. Узнавший о происшествии император Гонорий запретил игры в Риме, хотя в других городах они всё еще могли проводиться.

В начале V в. Риму уже откровенно не до игр, - многие регионы откололись, а по внутренним территориям страны бесконтрольно снуют варвары.

Тем не менее, последние упоминания сражений на аренах датируются 440 г. Видимо, игры еще устраивались отдельными консулами. Вскоре после этой даты кровавое представление, длившееся на протяжении семи веков, как и его бессменные участники - гладиаторы, исчезают со страниц истории.

p.s. Индия не забыта, и пост, и ролик по ней будут. Надо ж довести до ума.

p.p.s. Данный ролик и пост были рождены в тяжких муках бесконечных ошибок рендера Premiere Pro.

Буду очень признателен за распространение сего произведения среди ваших друзей / знакомых, которые интересуются подобной тематикой)

История Индии. От британской колонии до независимости

Моё почтение, дамы и господа)

Данный пост - продолжение этих:

История Индии. От Хараппы до Гуптов

История Индии. От Султаната до Британской колонии

Видео версия:

-----------------------------------------------------------------

Говорят, в войнах всегда побеждают деньги.

В случае с захватом Англией Индии с таким утверждением легко согласиться.

Подкуп местных феодалов, их полководцев и чиновников позволил относительно безкровно захватить власть сначала в Бенгалии, а после и во всей Индии.

Начало английского владычества в Индии принято считать с 1757 года, после битвы при Плесси. Одержав победу, англичане требуют от нового наваба - Мир Джаффара, выплаты 18 млн. фунтов стерлингов, при том что столько не стоила пожалуй и вся Калькутта.

Уже в 1760 Мир Джаффара смещают, а его преемник Мир Касим, - отдает Ост-Индской компании три самых богатых региона Бенгалии, - Бурдван, Миднапур и Читтагонг.

За 23 года (1757-1780) Англия вывезла из Индии товаров и монет на 38 млн. фунт. стер. Потеря власти и доходов местными феодалами повлияла и на местных жителей, - производство тканей, которое было основным видом ремесла в Бенгалии - приходит в упадок, т.к. шиковать дворяне уже не могут.

Индийские торговцы так же страдают, - их вытесняют англичане, а торговлей с ремесленниками занимаются спец. агенты компании - гомашты. Они вынуждают ткачей продавать свою продукцию по цене на 20-30 % ниже рынка. Бенгальские ткачи не имели права выполнять другие заказы, пока не выполнен заказ от компании, а для того чтобы это правило выполнялось - к домам мастеров даже приставляли стражников.

Рядовые служащие компании так же имели право заниматься торговлей, на чем сколотили неплохие состояния.

Коснулись изменения и крестьян, - за 25 лет (1765 -1790) земельный налог вырос почти вдвое, из-за чего нередко вспыхивали восстания, а многие обрабатываемые поля захватили джунгли.

В 1763 г. Мир Касим пробует поднять восстание, в чем ему помогает могольский принц Али Бухар, но они терпят поражение. Навабом вновь становится Мир Джаффар, а после его смерти пост передается его наследникам, которые уже не вмешиваются в управление и просто получают пенсию от компании.

Английские сборщики налогов были столь усердны, что в 1770 г. разразился голод, унесший жизни 10 млн. человек (и это в стране, где урожай собирался дважды в год).

Ситуация вынуждает парламент Англии вмешаться и через 3 года (1773 г.) принимается "Акт об управлении Индией", по которому компания уже признается владельцем на территории субконтинента, но парламент сам назначает генерал-губернатора и главных чиновников.

С завоеванием Индии внешняя торговля переходит полностью в руки англичан. Утверждаются английские банки, а монета теперь чеканится только в Калькутте.

Забавно что завоевание Индии часто велось, как это ни странно, по договору. Называлась такая схема - субсидиарный договор.

Как это работало?

Независимому княжеству во главе с местным феодалом предлагалось разместить у себя отряд сипаев, якобы для защиты от произвола моголов / маратхов / косо поглядывающих соседей и т.д. Взамен княжество обязывалось этот отряд содержать, и вести внешнюю политику только через компанию.

На практике размер содержания сипаев определялся самой компанией, и был таким чтоб княжество поскорей влезло в долги, как правило - к ним же (ведь с другими то общаться уже нельзя). Через какое-то время княжество включалось в состав английских территорий под предлогом "дурного правления".

По такой схеме англичане присоединили Варанаси, Карнатик и Ауд.

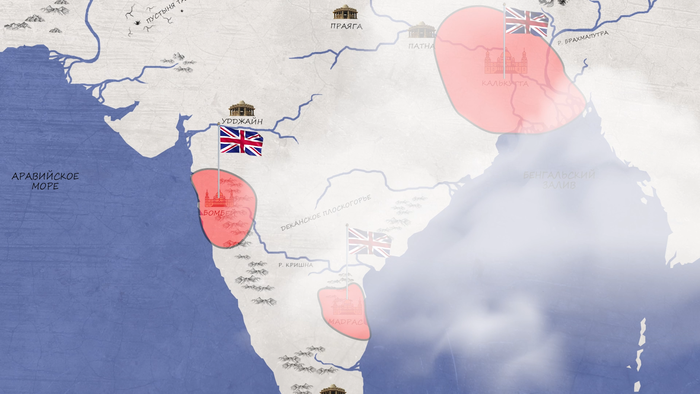

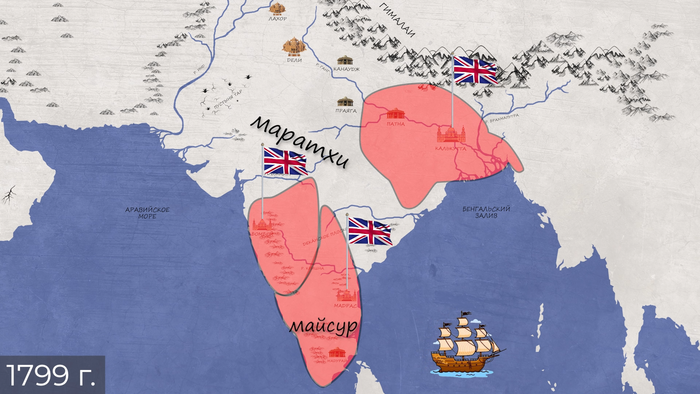

Кроме самой Англии, заметной силой в Индии оставались Маратхи и Майсур. С переменным успехом войны против Майсура продолжались 40 лет, пока в 1799 г. территория государства не была захвачены.

Оставшиеся 1х1 с британцами Маратхи, погрязшие в междоусобных войнах, - не смогли оказать сопротивления и были захвачены до 1818 г.

Неподвластным Англии оставался лишь Пенджаб.

Захватив территорию, компания принялась устанавливать собственное налогообложение. Если местные феодалы взымали налог гибко - с учетом скачков цен и стихийных бедствий, то англичане установили фиксированный налог, который взымался очень строго.

Непонимая, как лучше организовать систему землеустройства и сбора налогов, британцы тестируют сразу 3, по которым в разных регионах землевладельцами выступают либо феодалы, либо богатые крестьяне, либо просто община. Со всех них взымается неподъемный налог, недоимки по которому позволяют англичанам выкупать землю под предлогом "плохого управления", или просто прогонять владельца.

В тех случаях где владельцами земли были феодалы - можно было продавать право на сбор налога с крестьян, что приводило к появлению цепочек из 5-6 чиновников, каждый из которых накручивал размер налога.

Правление Ост-Индийской компании очень подорвало благосостояние Индии. Если в 1760-х Индия была ведущим поставщиком тканей, то к 1820-м годам страна поставляла разве что пряжу, а английские импортируемые ткани были дешевле местных, из-за грабительских пошлин на торговлю.

Даже английские предприниматели не могли в таких условиях строить в стране производство.

В 1813 г. монополия компании на торговлю в Индии была отменена. Теперь уже вся Англия смотрела на страну как на сырьевую базу и рынок сбыта.

Всю первую пол. XIX в. повсюду вспыхивают восстания. Появляется движение ваххабитов, проповедующих священную войну против неверных, захвативших власть в Индии.

Ок 1820 г. их племена были изгнаны из Бихара на территорию пуштунских племен.

В 1848 г. Англия захватывает сикхские княжества в Пенджабе, завершая таким образом завоевание Индии.

К 1857 г. в колониях относительно мирно, армия сипаев, насчитывающая более 200 тыс. человек тем не менее не распускается, а продолжает нести службу, в основном как полицейская структура.

Внутри самой армии нарастает напряжение - большинство служащих были индийцами, сохранившими контакт с родными деревнями, и на них деморализующе влияло плачевное состояние родных краев. Так же негативно влиял тот факт что индиец не мог выслужиться выше сержанта, а условия жизни местных и английских солдат разнились очень сильно - если индийцы ютились в бараках со всей своей семьей, то у англичан были комфортабельные бунгало.

Последней каплей стало введение новых патронов к винтовкам, которые как говорили смазывали свиным салом и говяжьим жиром, что по понятным причинам оскорбительно и для мусульман и для индийцев.

11.05.1857 г. вспыхивает восстание сипаев. Они быстро захватывают Дели, а на престол сажают пожилого Бахадур-Шаха II, который мирно поживал на английской пенсии.

Возникает еще два очага восстания, но развить успех не удалось. Уже 14.09 англичане штурмом берут Дели, а в городе устраивают резню на несколько лет его опустошившую. Остальные очаги также были подавлены, вместе с многочисленными зверствами с обеих сторон. Последние восставшие были разбиты в 1859 г.

1.11.1858 г. обнародован манифест королевы Виктории, по которому Ост-Индская компания прекращала своё существование как правительство, а власть в Индии переходила к короне (хотя компания еще существовала до 1874 г.).

Было очевидно что пора что-то менять. Теперь индийские вельможи стали допускаться к работе в законодательных советах, солдаты получали возможность вырости выше сержанта (хотя соотношение индийцев к англичанам и выровняли до 2:1, в противовес к старому 6:1), а те индийские феодалы, которые поддержали Англию во время восстания, - получили щедрые дары в виде денег и титулов.

Но не только в англичанах была проблема. В дополнении к высоким налогам, расточительный образ жизни князей нередко приводил к банкротству отдельных княжеств. Но если раньше англичане просто присоединяли такие территории к своим владениям, теперь они временно назначали чиновника для управления, оказывая таким образом поддержку феодалам, и все больше приручая их к себе.

У князей даже были личные военные отряды, но их подготовка и уровень снаряжения были значительно ниже чем у колониальной армии.

Во второй половине XIX в. В Индии происходит множество изменений - вырастают объемы производства хлопка, прокладываются тысячи км. железных дорог, развивается ростовщичество, которое процветает выдавая ссуды крестьянам под залог земли, и нередко потом эту землю отбирающее. По всем плодородным регионам появляются плантации хлопка, чая и каучука.

Из-за повысившейся нужды в металле и топливе для железных дорог, начала развиваться и горнодобывающая сфера - появлялись шахты и металлургические заводы. Правда из всех этих предприятий, индийцам принадлежала едва ли 1/3.

К концу XIX в. вооруженные восстания сменились общественными организациями, которые боролись за права индийцев. Первыми были Индийская ассоциация, и Союз простых людей Пуны. Колониальное правительство стремилось сохранять хорошо оплачиваемые должности для английской молодежи, и для этого сдавать экзамены к поступлению на гос. службу допускались лишь лица не старше 22 лет. Так же либеральные индийские организации пытались отстаивать идею сравнения в правах англичан и индийцев.

В 1885 г. состоялся первый съезд всех политических организаций индийцев - Национальный Конгресс, который был создан с разрешения колониального правительства. Главенство в нем заняли либеральные партии, которые не выступали против Англии. Военные операции в Азии и Африке: (подавление «боксерского восстания» в Китае, военная экспедиция в Тибет, война с бурами и т. д.) - так же легли на плечи индийцев. В 1900–1913 гг. стерлинговый «долг» Индии возрос со 133 млн. до 177 млн. фунт. ст.

Наступил XX век. Индия предстает перед нами как невероятная смесь феодальных отношений и промышленной революции.

Вице-король (ранее это был генерал губернатор) - лорд Керзон, планомерно проводит политику дискриминации индийцев. Он сокращает состав индийского муниципалитета Калькутты, вводит законы против индийской печати, упрощает жизнь английским монополиям в разведывании новых природных богатств страны.

А в 1905 г. Керзон принимает решение разделить Бенгалию на Западную (включавшую Бихар и Ориссу) и Восточную (включавшую Ассам). Против раздела выступили все слои бенгальского общества.

В националистической прессе, на массовых митингах и собраниях национальных организаций в Бенгалии развертывалась агитация за движение "свадеши", или бойкот иностранных товаров и поддержку индийских. Движение свадеши стало массовым общеиндийским национальным движением. Осенью 1905 г. оно вышло за пределы Бенгалии и охватило некоторые другие районы страны, в особенности Махараштру и Пенджаб. Повсюду открывались лавки и промышленные предприятия свадеши, участники движения бойкотировали и пикетировали магазины, торговавшие иностранными товарами.

Движение охватило и различные партии в Национальном Конгрессе Индии, среди которых стали пробиваться лозунги за требование самоуправления. Но в какой-то момент умеренные испугались как далеко все это может зайти, и в Конгессе произошел раскол, а движение свадеши постепенно затихло.

Первая мировая война, хоть и полыхала больше всего в Европе, задела и Индию. Как и ранее - выросшие расходы Англия старалась покрыть за счет повышения налогов с колоний. К тому же многие индийцы, в основном пенджабцы, отправлялись на фронт чтобы воевать по сути на чужой войне.

За годы войны закрылись многие индийские банки, активно вывозилось сырье, росла инфляция. Впрочем, некоторые сферы промышленности все таки умудрились заработать на войне, т.к. их продукция была нужна англичанам.

Примерно в это время на сцене появляется Махатма Ганди, - выходец из состоятельной гуджаратской семьи, получивший высшее образование в Англии, Ганди к началу войны успел пожить в Южной Африке и поработать адвокатом. Молодой адвокат стоял за постепенное освобождение Индии и обретение ею независимости. Для этого он планировал применить политику «ненасильственного несотрудничества», или «сатьяграха».

Опыт у него уже был - еще в 1908 г. он организовал первую кампанию гражданского неповиновения в Южной Африке.

Проведению каждой кампании предшествовали переговоры с властями. Подчеркивая ненасильственный, мирный характер своей деятельности, он всячески демонстрировал лояльность к английским властям. В 1906 г. Ганди возглавил снаряженный индийцами санитарный отряд, действовавший на стороне колониальных войск во время военной экспедиции в страну зулусов, а во время первой мировой, выступил с активной поддержкой Англии, участвуя в вербовке в армию крестьян в родном Гуджарате.

Ганди при поддержке гуджаратских предпринимателей основал в 1915 г. в Ахмадабаде центр по распространению идей сатьяграхи — «Сатьяграха-ашрам», через который организовывал акции гражданского неповиновения.

В целом в период войны на территории Индии начали действовать множество подпольных организаций различного толка - националисты индийцы, националисты-мусульмане. Все они искали помощи среди противников Англии - у Османской империи и Германии, но тщетно.

Конец 1918-го года - война закончилась, казалось бы все должно успокоиться - но нет)

Обнищавшие крестьяне и ремесленники, поломанная торговля, добавьте сюда 2 неурожайных года (1918-1919 ), и эпидемию испанки сюда тоже добавим. А еще говорят, - где-то на севере революция произошла и знать вообще поубивали...

Ну вы поняли какая атмосфера царила тогда в Индии))

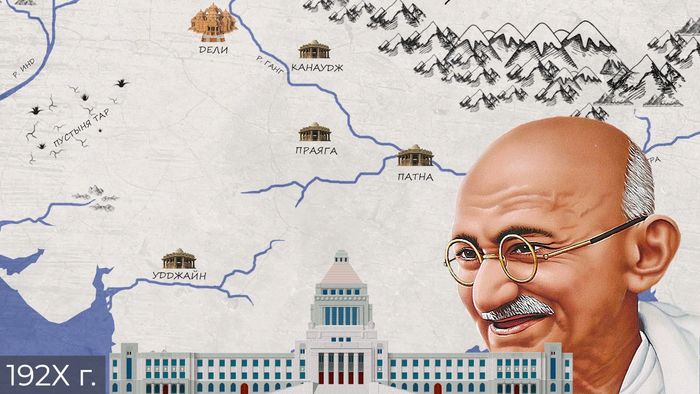

К началу 20-х годов фигура Ганди становится популярной и в Национальном конгрессе, благодаря его выступлениям в прессе и сатьяграхе.

По всей Индии начинаются забастовки и стачки рабочих, Ганди возглавляет это движение, а доминирующей в Национальном конгрессе идеологией становится гандизм.

Индийцы, отправившие на фронт первой мировой полтора миллиона человек, надеялись что в отместку Британия пойдет на встречу колонии и улучшит ее положение и права местных жителей, но этого не случилось.

Тем не менее, начавшиеся протесты к началу 1922 г. повлекли за собой аресты, в том числе видных конгрессменов, — Мотилал и Джавахарлал (отец и сын) Неру, братья Али, и др.

В ответ Ганди отправил вице-королю ультиматум - либо прекратить репрессии - либо общенациональная забастовка.

Все изменилось в один момент, когда протестующие напали на полицейский участок, полицейских обстрелами загнали внутрь а само здание сожгли.

Ганди публично выразил сочувствие семьям сгоревших полицейских, резко осудив при этом участников выступлений. Отметив, что, по его мнению, страна не готова к ненасилию, он объявил о прекращении кампании гражданского несотрудничества.

В 1923–1927 гг. происходит серия индусско-мусульманских погромов, которые были спровоцированы взаимным недоверием индусского большинства и Мусульманской лиги, организации, возникшей на религиозной почве еще в начале века.

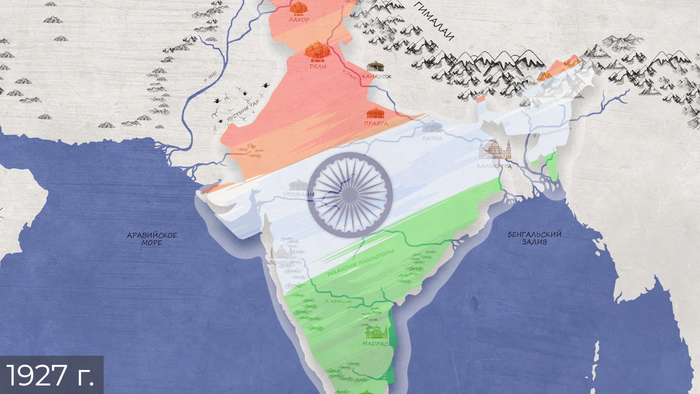

К концу 1927 г. Мадрасский съезд Конгресса принял предложенную Джавахарлалом Неру резолюцию о главной цели индийского национально-освободительного движения — достижении пурна свараджа (полной независимости).

Мировой кризис 1929 г. и вновь повысившиеся налоги вернули рабочих к забастовкам, к организации которых вернулся Ганди и, внезапно, местные коммунисты, зародившиеся в Индии в 20-х годах.

В марте 1930 г. Ганди опубликовал в газете 11 пунктов, содержавшие требования к английским властям об изменении экономической политики в стране, а также освобождении политических заключенных, не обвинявшихся в насильственных действиях .

Вице-король Ирвин дал отрицательный ответ, и Ганди объявил о начале новой кампании гражданского несотрудничества.

В марте того же года Ганди вместе с 78 своими сторонниками и последователями, отправился в поход через Гуджарат к местечку Данди на берегу Аравийского моря, где намеревался демонстративно нарушить соляную монополию, выпаривая соль из морской воды.

Продолжавшийся две недели поход широко освещался индийской прессой. Движение несотрудничества успешно развертывалось по всей Индии.

Английские власти объявили Конгресс и некоторые другие национальные организации вне закона и начали массовые аресты. В мае был арестован и Ганди. К концу 1930 г. тюремному заключению подверглось около 60 тыс. человек. Что повлекло за собой еще большую волну восстаний. По всей стране стали проходить акции неповиновения, а многие племена взялись за оружие и начали вести партизанскую войну.

В 1931 г. колониальное правительство решает пойти на переговоры, Ганди выпускают, а между сторонами подписывается соглашение о прекращении забастовок. Взамен англичане выпускают арестованных за ненасильственные преступления задержанных. Наступает временное перемирие.

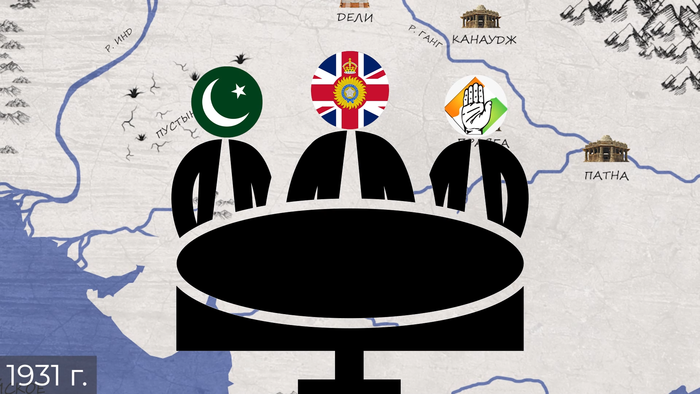

Для обсуждения вопроса о самоуправлении Индии в 1931 г. собирается круглый стол при участии Колониального правительства, Национального конгресса в лице Ганди, а так же Мусульманской лиги.

После конгресса стало очевидно что Мусульманская лига больше склонна поддерживать англичан. Прийти к чему-то конкретному не удалось.

В 30-е годы Ганди продолжает продвигать свою программу (индусско-мусульманское единство, борьба с «неприкасаемостью», поощрение ручного ткачества и прядения, развитие мелкого производства), что укрепляло его влияние среди ремесленников, предпринимателей, торговцев и в городских низах.

В 1939 г., с началом Второй мировой войны, вице-король Индии объявляет страну воюющей стороной. Национальный Конгресс объявляет о готовности поддержать политику Англии, но в обмен на признание Индии независимой, Мусульманская лига так же объявила о поддержке Англии, но при условии расширения кол-ва мусульман в законодательных органах.

Английское правительство лишь пообещало после войны составить новую конституцию Индии, проигнорировав все остальные требования.

В знак протеста министры из конгресса начали массово уходить в отставку, Мусульманская лига же напротив - начала компанию по "освобождению от ига Конгресса", но в отличие от последнего у лиги не было такой поддержки в обществе, и она не смогла остановить начавшуюся волну протестов и забастовок.

В такой ситуации англичане делают предложение Конгрессу в обмен на поддержку, - превратить Индию в доминион с учетом интересов местных князей и меньшинств, но Конгресс отказался, т.к. их главное требование - создание индийского правительства при вице-короле - было отклонено.

В 1942 г. Япония захватывает Бирму, что приводит к новому витку забастовок. К тому же - из-за неурожая и массового экспорта зерна из Индии разрастается голод, унесший жизни более 5 млн. человек

Количество восстаний и протестов было столь велико что события 1942 г. стали называть Августовской революцией.

После войны встал вопрос о будущем страны, - индусы хотят независимой Индии, а мусульмане теперь заявляют о цели - создании независимого мусульманского государства - Пакистана.

После многочисленных стычек, провокаций и длительных переговоров у сторон получается прийти к согласию. 15 августа 1947 г. Джавахарлал Неру, как лидер нового правительства - впервые поднял над Красным фортом в Дели национальный флаг Индии.

Для страны начинался новый этап - независимость.

История Индии. От Султаната до Британской колонии

Моё почтение господа и дамы)

Данный пост, - продолжение этого:

История Индии. От Хараппы до Гуптов

Материал будет в 2-х вариантах - текст и, для тех кто любит визуализацию - ссылка на видео в конце поста (передвинул в начало чтоб было удобнее).

----------------------------------------------------------------------------

Итак, VI в.

В Индии Наступило Средневековье, со всеми своими прелестями - больше имущественного расслоения, больше принудительного труда. Как и в эпоху махаджанападов - власть в руках множества маленьких царств, которые регулярно устраивают локальный войны.

Положение вещей особо не меняется вплоть до VIII в. , когда в Индию вторгаются арабские завоеватели, которые захватывают Синд и присоединяют его к халифату Омейядов.

X-XI века запомнились тем что правители государства Газневидов (одного из осколков распавшегося халифата), - устраивали набеги на отдельных индийских царей и поочередно их грабили.

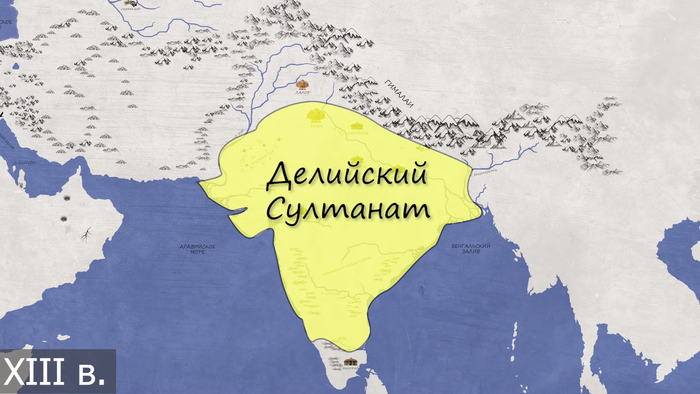

В конце XI в. новый правитель газневидов, - Кутб-ад-дин Айбак, предпринимает уже не грабительский, а завоевательный поход. Он захватывает почти весь север Индии, объявляет себя султаном, а свой двор располагает в Дели. Так был основан Делийский султанат.

На протяжении всей своей истории султаны были озабочены (помимо обогащения =)) обращением местных индийцев в ислам, - за это даже обещалось освобождение от налогов. Индуистские храмы же подвергались постоянным разрушениям. Объединение ислама с индуизмом породило множество новых религиозных течений - одно из которых сикхизм, ставший в последствии самостоятельной религией.

В различные века Делийский султанат занимал очень разную территорию, но наибольшего величия он достиг к концу XIII в. - при султане Ала Уд-дин Хальджи. Его наследники хотели захватить всю Индию целиком и один из них - Султан Мухаммад-шах ибн Туглак предпринял поход до самого южного города Индии - Модурая. Затея удалась, Индия была захачена, но именно эта экспансия и подорвала могущество страны.

У всех огромных империй всегда была одинаковая проблема, - управление. Туглак вначале перенес старую столицу из Дели на декан, а после завоевания собирался построить на юге вторую столицу, но затея провалилась, а столичная власть откололась и образовала Бахманийский султанат.

Следующий удар по государству нанес Тамерлан, - в 1398 он осадил Дели и разбил 30 тысячное войско защитников. Город был предан резне и огню. По разным оценкам, Тамерлан повинен в смерти от 100 до 200 тыс. человек. Из города так же были увезены женщины, ремесленники и все богатства какие захватчики смогли найти перед возвращением в Самарканд.

В 1526 потомок Тамерлана Бабур захватывает север Индии и основывает Империю Великих Моголов.

К слову - моголами индийцы называли не монголов как таковых, а всех мусульман.

Своей знати Бабур пожаловал земельные наделы - джагиры, владельцы которых стали называться джагирдарами. Джагирдары самостоятельно собирали налоги на подчиненной территории, в объеме установленном государством. В замен на подобные права они должны были выставлять определенное кол-во воинов.

Покоренные индийские князья стали именоваться заминдарами, которые платили фиксированную дань шаху.

Управление мелким хозяйством оставалось в руках индийских управляющих.

Местные платили дань 1/3 урожая, а так же были обязаны отбывать трудовую повинность на государственных стройках , посевах урожая, а так же содержать проезжающих чиновников.

С 1540 по 1545 империей правил Шер-Хан (или Шер-шах), который (помимо имени), запомнился еще и первыми попытками перевести натуральный налог с крестьян в денежный, а так же клеймением боевых коней джагирдаров, чтобы избежать практикуемого знатью наёма части армии только для смотра перед шахом.

Одним из наиболее влиятельных из шахов Великих Моголов считается Акбар. Его правление периодически омрачалось восстаниями индской знати и крестьян, потому Акбар применил политику династических браков, - в свой гарем он брал дочерей от самых разных знатных родов, чтобы смягчить с ними отношения.

Как и его предшественники, он продолжает расширять территорию империи, хотя самостоятельность джагиров вынуждает попытаться отменить жалование земли и заменить ее денежным жалованием.

Отмена джагиров приводит к восстаниямм 1580-1582 гг., и Акбар решает что землю будет дешевле вернуть.

В центральных областях Индии налог с крестьян все же переводят из натурального в денежный, что усложнило жизнь крестьян, т.к. урожай теперь нужно было не только собрать, а еще и где-то продать, что добавляло посредника в лице торговца.

Акбар вводит единую монету с фиксированым кол-вом золота, а так же единую систему мер и весов; проводит перепись населения и реестр плодородных земель, чтобы распределять налогообложение в зависимости от качества земли, а сам поддерживает политику веротерпимости. Империя активно продвигает ислам, но индуизм и другие движения не ущемляются.

Наследники Акбара были уже не столь дальновидны. Постепенно земли начинают откалываться от империи, а с оставшихся земель начинают повышать налоги, политика веротерпимости отходит в прошлое. Все это приводит к бунтам, и к появлению новых религиозных сект - одной из которых будет сикхизм.

Сикхизм это микс ислама и индуизма (и бхакти..там вообще много намешано), он признает единого бога но отвегает касты, у него есть свои догматы - но нет ритуалов (по крайней мере в изначальной редакции)).

Превыше всего сикхи ценили свободу, и подчинялись разве что своим духовным учителям - гуру. В последствии сикхи будут охотно наниматься в офицерские корпуса армии из-за своей стойкости и преданности.

В 1674г., после череды восстаний Могольская Империя раскалывается на части, хотя и существует в виде небольшого региона вплоть до пер. пол. XVIII в.

Правление Моголов, - это своего рода эпоха возрождения исламской архитектуры, к которой, помимо своих традиций, добавились примеси персидской и индийской.

Именно при Моголах возводятся такие прекрасные здания как Тадж-Махал и Красный форт в Дели.

Тадж-Махал построили по приказу Шаха Джахана, который тем самым хотел почтить память свой жены Муматаз-Махал, скончавшейся после родов их четырнадцатого ребенка.

Мавзолей стоит на платформе в 9 тыс. кв. м.. По углам - 4 минарета 42 метра каждый. Они чуть наклонены в сторону от мавзолея, чтобы в случае разрушения башни не повредили усыпальницу. Узоры на стенах - это уже отсылка к исламским традициям.

Тадж-махал построен из красного песчаника и только облицован белым мрамором. Соотношение материалов примерно 20 к 1. Мраморные плиты по 500 кг. крепятся к четырехметровым кирпичным стенам с помощью металлических штырей. Цвет фасада имеет символическое значение, - это отсылка уже к индуистским традициям. Белый - цвет характерный для жилищ брахманов.

Строительство Красного Форта в Дели велось в течении десяти лет (1638 - 1648 годах). Стены из красного песчаника, простираются на 2,5 км, достигая высоты 16 метров со стороны реки и 33 метров со стороны города.

Красный форт содержит в себе: торжественные залы для аудиенций, мраморные дворцы, красивые мечети и замысловатые сады. Дворец-крепость стал вершиной зодчества и символом власти Шах-Джахана.

Еще с конца XVI в., после путешестия Васко да Гамы, - европейцы основывают торговые фактории в Индии. Первыми были конечно же португальцы, но уже в В 1600 г. была основана Ост-Индийская торговая компания Англии. Которая весь следующий век постепенно наращивает влияние в Индии. Помимо Англии и Португалии, в 1664г. к колониальной торговле подключается и Франция.

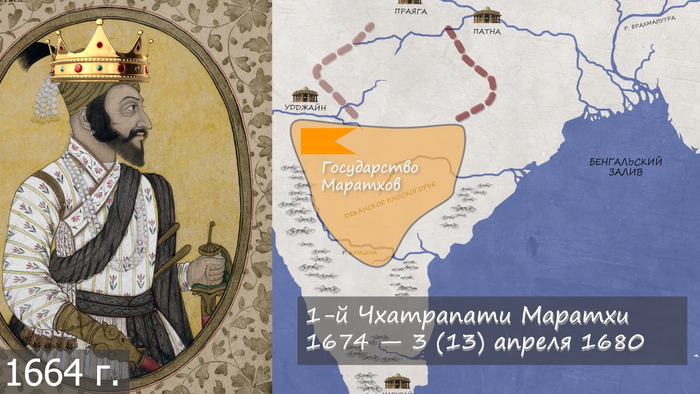

Власть Моголов к этому времени уже не столь значительна и распространяется далеко не везде. На юге возникает движение маратхов - их лидер, Шиваджи, - устраивает набеги на джагиры империи, себя коронует (в 1674г.) а казну своего королевства пополняет с грабежей.

Разобраться с проблемой шах отправляет Афзал-Хана. Прибыв на место и оценив расстановку войск, Афзал-хан решает выиграть войну хитростью, - он приглашает Шиваджи на вершину холма для беседы. При встрече он делает попытку обнять лидера маратхов, а сам в это время наносит удар кинжалом. План был надежен как швейцарские часы, но Шиваджи видимо что-то почуял и перед встречей пододел кольчугу, на всякий случай)

Получив удар он ранил Афзан хана, и позвал подмогу.

Так, Афзан хан шел за чужой головой, а оставил свою.

После смерти Шиваджи, маратхи постепенно сами превращаются в государство на манер того с которым боролись, - преемники полководца были уже не столь идеалистами, награбленное ранее у Моголов добро больше не отправлялось в казну как раньше, а оседало у полководцев, а простые воины нанимались в другие княжества, иногда даже к Моголам.

Крестьянам вновь подняли налоги, которые маратхи понизили при приходе к власти.

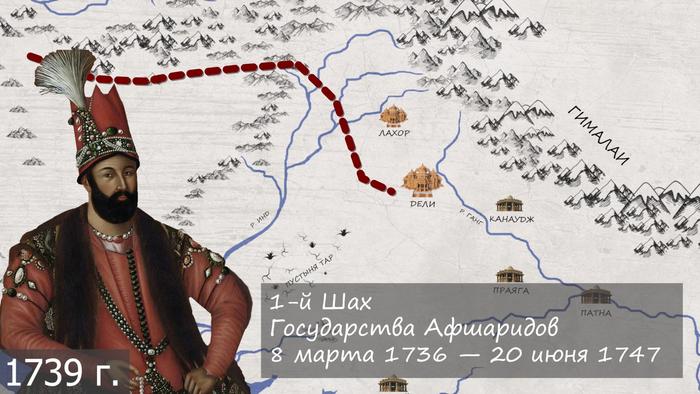

В 1739 г. правитель Ирана Надир-шах вторгается в Индию, но удивленно не встречает по пути к Дели особого сопротивления.

Когда на подходе к городу завязалось сражение, он на всякий случай отдает приказ о подготовке к отступлению, как вдруг прибывают посланники Мухаммад-Шаха, с изъявлениями покорности. Обрадованный Надир-Шах прибывает в Дели и кутит там 2 месяца. Потом грабит его, после начавшегося восстания устраивает резню, получает фирман (указ иранских шахов) на владение землями севернее Инда и уезжает домой.

К слову, через 8 лет Надир шаха убивают свои офицеры, а жители переданных ему индийских территорий образовывают свое государство - Дурранийскую Империю.

За несколько лет ребята так окрепли, что взяли на себя нелегкую ношу грабежа Индии.

До 1761г. Ахмад-шах, правитель Дурранийского государства, совершил 5 походов вглубь субконтинента, пока не разбил всех противников и маратхов в том числе. Но то была пиррова победа, - после которой шах вернулся домой, да там и помер.

Оставшиеся дурранийские гарнизоны разогнали сикхи.

В такой миролюбивой среде европейцам было достаточно не сложно захватить власть. Еще с 1689 г. Ост-Индская торговая компания решает обзавестись территорией, особенно для противостояния остаткам моголов и маратхам. До этого интерес англичан был сугубо торговым, ведь территории нужно еще и содержать, устанавливать там администрацию, управление, чего на тот момент британцы не хотели.

По мимо Англии, в Индии действовали так же и португальцы, голландцы и французы. До вт. пол. XVII в. Конкурирующие между собой торговые компании относительно мирно уживались друг с другом, разве что подкупом настраивали друг против друга местных царей, возводили на трон регионов своих ставленников, да скупали у индийских производителей товары по заниженным ценам.

Первые торговые договоренности у Ост-Индской компании были с отцом Шах-Джахана, построившего Тадж-Махал - Джахангиром.

Чтобы получить право на монопольную торговлю в Бенгалии, англичане пообещали вытеснить из Индии Португалию. В 1645 право на монополию все таки было получено, а в 1668 г. португальская колония Бенгалия будет куплена Англичанами (хотя правильнее сказать была получена в приданое).

В 1690 г. Была основана фактория возле реки Хугли, которая в будущем превратится в Калькутту.

Развал Империи Великих Моголов упростил англичанам жизнь. В 1717 году компания получила от бенгальского князя Фарруха Сияра право на беспошлинную торговлю в 38 деревнях. Фаррух также освобождал их от пошлин и позволял кораблям избегать таможенного досмотра. Принадлежащие англичанам территории вскоре были окружены различными производствами и плантациями.

Агенты компании вовсю использовали рабский труд, в том числе и местного населения, а телесные наказания были нормой. К 1720 году Ост-Индская компания обеспечивала 15% импорта Британии.

Из Бенгалии в Англию везли опиум, селитру, сахар, рис, ткани, индиго и т.д.

Голландцы к этому времени были практически вытеснены из Индии. Главным соперником Англичан стала Французская Ост-Индская компания. Французы наращивали присутствие в регионе и нанимали в войска сипаев. Для их подготовки из Европы приезжали инструкторы, обучавшие армию европейским методам ведения боя.

В 1746 году британская военная эскадра прибыла в регион, начав враждебные действия против французских кораблей, но их вытеснили.

Французы вскоре захватили Мадрас, одну из английских столиц в регионе, но вместо того чтобы ее удержать, отдали за небольшой откуп по решению европейской дипломатии.

Потерпевшие поражение англичане стали действовать подобно французам — с сипаями и европейскими инструкторами. Общая численность войск компании в 1750 году достигла 3000 человек.

В 1756 году наваб Сирадж уд-Даул, симпатизирующий французам правитель Бенгалии , собрал свои войска против англичан.

Наваб начал захватывать английские территории, в том числе и Калькутту. В противовес 50 тысячной армии Сираджа Британская компания отправила... 3000 солдат, во главе с полковником Робертом Клайвом.

Казалось бы все понятно, но у англичан был чит на деньги, - они подкупают командующего армией, обещая ему место Сирадж уд-Даула.

По итогу Мир Джафар, а именно так и звали командующего, - просто отводит войска, а англичане одерживают блестящую победу, которая войдет в историю как Битва при Плесси 1757 года. Установление британской власти в Индии принято считать именно с этого сражения.

История Индии. От Хараппы до Гуптов

День добрый)

Хочу поделиться своим творением на ниве ютуба.

Комментарии, как и критика всячески приветствуются, т.к. хотелось бы совершенствовать контент, а сам канал - очень давняя мечта к реализации которой вот только начал приступать)