Как вы считаете без цифр?

В некоторых человеческих обществах нет слов для чисел. Что это говорит о всех нас — и человеческой эволюции?

Числа существуют не во всех культурах. В Амазонии есть многочисленные охотники-собиратели, живущие вдоль этой крупнейшей в мире реки. Вместо использования слов для точных величин эти люди полагаются исключительно на термины, аналогичные понятиям «несколько» или «некоторые».

Напротив, наша жизнь управляется цифрами. Когда вы читаете это, вы, вероятно, знаете, сколько сейчас времени, сколько вам лет, баланс вашего счета, ваш вес и т. д. Точные (и требовательные) цифры, о которых мы думаем, влияют на все, от графиков до нашей самооценки.

Но, в историческом смысле, такие люди, как мы, являются необычными. Для большей части нашего вида в течение 200 000 лет не было возможности точно представлять количества. Более того, 7 000 языков, которые существуют сегодня, сильно различаются в том, как они используют цифры.

Носители анумерических или бесчисловых языков помогают нам понять то, как изобретение чисел изменило человеческий опыт. В новой книге я исследую то, как люди изобретали числа, и как они впоследствии стали играть важную роль в других сферах, начиная с появления сельского хозяйства и заканчивая генезисами письма.

Бесчисловые культуры

Примеры культур без цифр или только с одним или двумя точными числами — Мундуруку и Пираха в Амазонии. Исследователи также изучали некоторых взрослых в Никарагуа, которые никогда не учили слова, обозначающие цифры.

В отсутствии цифр здоровые взрослые люди испытывают сложности с различением количества в четыре предмета и более. В эксперименте исследователь помещал помещать орехи в банку, а затем убирал их один за другим. Наблюдающему лицу предлагалось называть числа в каждый момент. Их ответы дают основания полагать, что у таких людей есть определённые проблемы с отслеживанием того, сколько орехов остаётся в банке, даже если их всего четыре или пять.

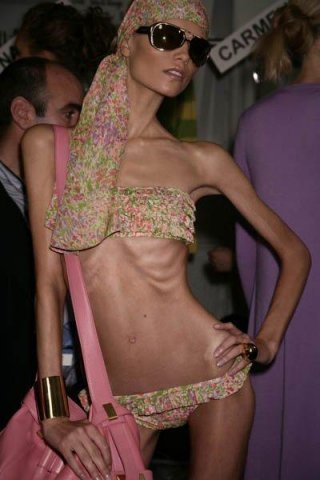

Эта семья Пираха живет в Амазонии и происходит из культуры, у которой нет слов для обозначения чисел. Калеб Эверетт

Этот и многие другие эксперименты сходятся в простом заключении: когда люди не имеют слов для обозначения чисел, они изо всех сил пытаются обозначить количественные различия, которые, вероятно, кажутся естественными для кого-то вроде вас или меня. Однако хотя лишь небольшая часть мировых языков является безчисловой, они показывают, что числовые слова не являются универсальными для человека.

Стоит подчеркнуть, что эти люди-анумеры когнитивно здоровы, хорошо приспособлены к окружению, в котором они доминировали на протяжении веков. Будучи ребёнком миссионеров, я провёл часть своей молодости рядом с коренными народами-индуистами, вышеупомянутыми Пирахами, которые живут вдоль извилистых берегов чёрной реки Майчи. Меня постоянно впечатляло их превосходное понимание экологии рек, которую мы с ними делили.

Однако множеству людей приходится решать задачи, требующие точного различия между величинами. И это неудивительно. В конце концов, если у вас нет чисел, как можно определить семь или восемь кокосов в дереве?

Дети и животные

Этот вывод подтверждает работа с детьми-анумериками в промышленно развитых обществах.

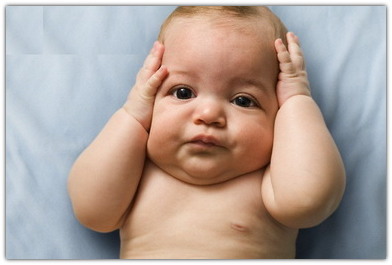

До того, как детей научат считать, они могут только приблизительно различать количества за пределами трёх. Нам нужно получить когнитивные инструменты чисел, прежде чем мы сможем последовательно и легко распознавать большие количества.

Фактически, получение точного словарного обозначения числа — это кропотливый процесс, который занимает годы. Первоначально, дети учат числа так же, как буквы. Они узнают, что цифры упорядочены последовательно, но мало осведомлены о том, что означает каждый отдельный номер. Со временем они начинают понимать, что данное число представляет собой количество, большее на единицу, чем предыдущее число. Этот «принцип преемника» является частью основы нашего численного познания, но требует обширной практики для понимания.

Числовые слова и цифры преобразуют наши количественные рассуждения, поскольку они укоренились в нашем познавательном опыте нашими родителями, сверстниками и школьными учителями. Процесс кажется настолько нормальным, что мы иногда думаем об этом как о естественной части взросления, но это не так. Человеческие мозги снабжены определёнными количественными инстинктами, которые укрепляются с возрастом, но эти инстинкты очень ограничены. Например, даже при рождении мы способны различать два заметно разных количества — например, восемь из 16 вещей.

Но мы не являемся единственным видом, способным к таким абстракциям. По сравнению с шимпанзе и другими приматами наши численные инстинкты не так замечательны, как многие полагают. Мы даже разделяем некоторые базовые инстинктивные количественные рассуждения с далёкими родственниками не млекопитающих, такими как птицы. Действительно, работа с некоторыми другими видами, включая попугаев, предполагает, что они тоже могут усовершенствовать своё количественное мышление, если научить их когнитивным инструментам, которые мы называем числами.

Рождение чисел

Итак, как мы пришли к «неестественным» цифрам?

Ответ, буквально, у вас под рукой. В большинстве языков мира используются базовые системы исчисления с базой-10, базой-20 или базой-5. То есть эти меньшие числа являются основой большего числа. Английский язык является десятичным, о чем свидетельствуют слова типа 14 («четыре» + «10») и 31 («три» x «10» + «один»).

Мы говорим на десятичной основе, потому что предковый язык, прото-индоевропейский, был основан на десятичной основе. Протоиндоевропейский был ориентирован на десятину, потому что, как и во многих культурах, руки наших лингвистических предков служили наглядным понятием, таким как «пять пальцев на этой руке — это пять пальцев на другой». Такие понятия превратились в слова и передавались сквозь поколения. Вот почему слово «пять» на многих языках происходит от слова «рука».

Поэтому большинство числовых систем являются побочным продуктом двух ключевых факторов: человеческой способности к языку и нашей склонности к сосредоточению на наших руках и пальцах. Эта фиксация на руках — косвенный побочный эффект ходьбы на двух ногах — помогла получить числа в большинстве культур, но не во всех.

Культуры без цифр также дают представление о когнитивном влиянии конкретных числовых традиций. Подумайте, сколько сейчас времени. Ваш день управляется минутами и секундами, но эти сущности не являются реальными в каком-либо физическом смысле и не существуют для бесчисленного количества людей. Минуты и секунды — это словесные и письменные остатки необычной системы 60-числовой системы, использованной в Месопотамии тысячелетия назад. Они существуют в наших умах и числовых артефактах, которые не все люди наследуют концептуально.

Исследования по языку чисел показывают, что одним из ключевых характеристик нашего вида является огромное языковое и когнитивное разнообразие. Несмотря на то, что во всех человеческих популяциях существуют когнитивные общности, наши радикально разнообразные культуры способствуют глубокому разнообразию познания. Если мы хотим по-настоящему понимать, насколько наши познавательные способности отличаются друг от друга в культурном плане, то должны осознать глубину языкового разнообразия нашего вида.

Баянометр ругался на картинку.