Гора Голгофа под евангельским Иерусалимом - это гора Бейкос под Стамбулом...

(из книги Анатолия Фоменко и Глеба Носовского "Забытый Иерусалим")

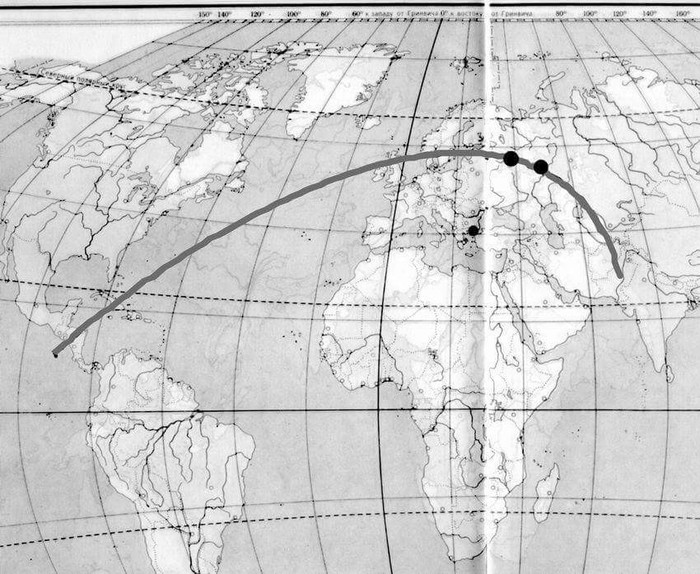

В наших книгах "Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима" и "Империя" мы высказали и обосновали предположение, что евангельский Иерусалим - это Стамбул-Константинополь [11], а гора Голгофа, на которой был распят Христос - это, скорее всего, гора Бейкос в окрестностях Стамбула [6]. Впоследствии наша реконструкция была уточнена. Как мы обнаружили, евангельский Иерусалим находился недалеко от Стамбула, примерно в 30 километрах от него к северу, см. главу 3.

Напомним, что, согласно Евангелиям, Голгофа находилась рядом с Иерусалимом. Когда в XVII-XVIII веках ошибочно отождествили Иерусалим с небольшим палестинским селением Эль-Кудс, то, естественно, постарались "найти" в его окрестностях и подходящую на роль Голгофы гору. Однако эти попытки следует признать безуспешными. Поскольку то место в Эль-Кудсе (Иерусалиме), которое нам сегодня предъявляется в качестве Голгофы - это всего лишь небольшой холмик, каковой при желании можно отыскать почти в любом месте мира.

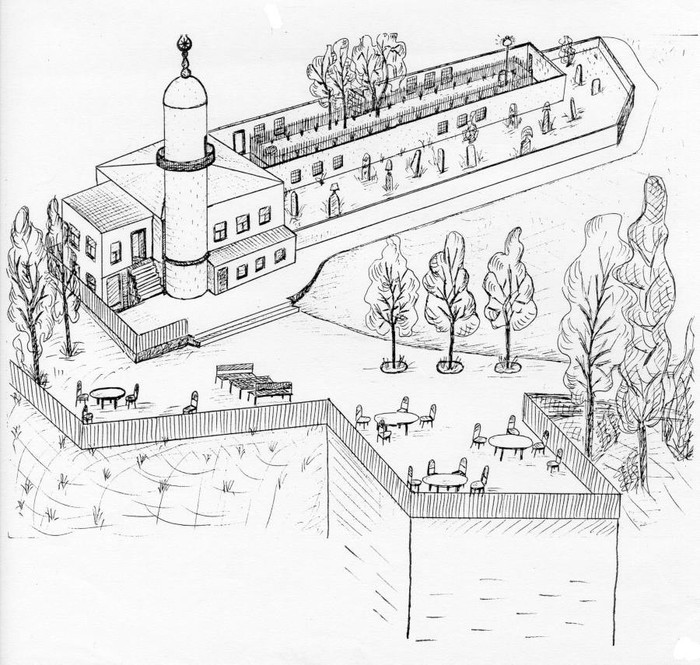

Согласно нашей реконструкции, евангельский Иерусалим - это не бывший Эль-Кудс в Палестине, гордо именуемый сегодня Иерусалимом, а крепость Ерос в предместьях турецкого Стамбула, см. главу 3. Спрашивается - есть ли под Стамбулом место, которое можно было бы достаточно надежно отождествить с евангельской Голгофой? Оказывается, есть. Это - Бейкос, самая высокая гора на Верхнем Босфоре. На ее вершине сегодня расположена гигантская символическая могила, прямо называемая "могилой Иисуса". По-турецки - "могила святого Юши", поскольку имя Иисус звучит по-турецки как "Юша". Согласно нашей реконструкции, гора Бейкос и есть знаменитая евангельская гора Голгофа, место распятия Христа. На рис.2.1 показан общий вид комплекса сооружений на вершине горы Бейкос. Схема нарисована нами после посещения этого места в 1995 году.

Поскольку сегодня "могила Юши-Иисуса" мало кому известна за пределами Турции, мы вкратце расскажем о ней.

Процитируем еще раз Джелал Эссада. Он пишет: "Следуя вдоль азиатского побережья Босфора, достигаем до маленькой пристани, называемой Сютлюджэ, откуда тропинка ведет на САМУЮ ВЫСОКУЮ ГОРУ Верхнего Босфора (на Голгофу? - Авт.). НА ВЕРШИНЕ ЭТОЙ ГОРЫ (180 метров над уровнем моря) находится могила ИИСУСА НАВИНА (ИУША)... Всевозможные суеверия, относящиеся к различному времени, связаны с этой ГИГАНТСКОЙ МОГИЛОЙ, имеющей четыре метра длины и полметра ширины. По мнению одних, это было ложе Геракла, по мнению других, могила Амика, убитого Полидевком (Пилатом? - Авт.). Мусульмане полагают, что это могила ИИСУСА НАВИНА. Туда отправляются многие больные... надеясь таким образом получить исцеление от своих недугов.

На этой горе видны кое-какие византийские развалины, быть может, остатки ЦЕРКВИ св. Пантелеймона, а также аязма (священный источник)... В византийскую эпоху это место называлось... ложе Геракла... У ПОДНОЖИЯ ЭТОЙ ГОРЫ находится ЗНАМЕНИТОЕ селение Бейкос, где аргонавты запаслись съестными припасами и где БЫЛ УБИТ ЦАРЬ АМИК" [41], с.76-77.

Согласно Джелалу Эссаду, могила Иисуса (Юши) отождествлялась в некоторых средневековых версиях с ЛОЖЕМ ГЕРАКЛА. Отождествление Геракла с Иисусом Христом хорошо известно, см., например, исследования А.Древса и других специалистов по истории религии. Они обнаружили, что в некоторых средневековых и "античных" изображениях Геракл представлен в виде Христа и, наоборот, Христос - в виде Геракла, [1], том 1, гл.7:6.4; [3], том 1.

Огромная "могила" Иисуса на горе Бейкос существует и сегодня и является предметом поклонения. Местные жители называют ее могилой святого ЮШИ или ИУШИ. То есть ИИСУСА. Сегодня здесь можно увидеть плоское прямоугольное земляное возвышение длиной 17 метров и шириной около 2 метров, рис.2.2 . Оно окружено высокой чугунной решеткой, которая, в свою очередь, дополнительно затянута железной сеткой, чтобы многочисленные паломники не могли коснуться священной земли внутри ограды. Решетка окружает участок земли, поросший густой травой. Внутри ограды растет также несколько высоких деревьев. В противоположных концах "могилы" находятся два круглых цилиндрических камня, напоминающие небольшие жернова, рис.2.3 , рис.2.4 , рис.2.5 . В центре одного из них, на верхней стороне камня видны четырехугольное отверстие и хорошо заметная трещина, рис.2.5 .

Все сооружение обнесено высокой каменной стеной, в которой сделаны две двери и несколько окон. Паломники входят в одну из дверей, обходят "могилу" кругом и выходят через вторую дверь наружу.

А теперь берем уже знакомое нам "Хождение игумена Даниила" [94] с описанием евангельского Иерусалима. В современном русском переводе рассказ Даниила звучит так: "Распятие Господне находится с восточной стороны НА КАМНЕ. Оно было высоко, ВЫШЕ КОПИЯ. КАМЕНЬ ЖЕ ТОТ БЫЛ КРУГЛЫЙ, ВРОДЕ МАЛЕНЬКОЙ ГОРКИ. А ПОСРЕДИ ТОГО КАМНЯ, НА САМОМ ВЕРХУ, ВЫСЕЧЕНА СКВАЖИНА ОКОЛО ЛОКТЯ ГЛУБИНОЙ, А ШИРИНОЙ МЕНЕЕ ПЯДИ В ОКРУЖНОСТИ. ТУТ БЫЛ ВОДРУЖЕН КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ. В земле же под тем камнем лежит голова первозданного Адама... И разошелся тот камень над головой Адама... И ЕСТЬ РАССЕЛИНА ЭТА НА КАМНЕ ТОМ И ДО НЫНЕШНЕГО ДНЯ... РАСПЯТИЕ ГОСПОДНЕ И ТОТ СВЯТОЙ КАМЕНЬ КРУГОМ ОБНЕСЕНЫ СТЕНОЙ... ДВЕРЕЙ ЖЕ (В СТЕНЕ) ДВЕ" [94], с.36.

Описание Даниила места распятия Христа прекрасно отвечает тому, что сегодня мы видим на горе Бейкос. А именно, высокий круглый камень, вроде маленькой горки, с отверстием на самом верху, в центре. Этот первый камень стоит прямо около шеста-копья, рис.2.4 . На втором камне, лежащем вдали от шеста, хорошо видна трещина, рис.2.5 . Само название памятника - "могила Иисуса". Стена вокруг этой святыни. Совпадает даже количество дверей в стене - две. Рядом с первым камнем воткнут в землю и привязан к нему высокий шест, рис.2.6 . На вершине шеста сегодня находится золотой, или позолоченный, диск с арабской надписью, рис.2.7 . Шест, имеющий приблизительно длину копья, вполне может символизировать КОПЬЕ, упоминаемое Даниилом. Которым, как известно по Евангелиям, был поражен в бок Иисус на кресте. Таким образом, первый камень на горе Бейкос, скорее всего, отмечает МЕСТО РАСПЯТИЯ ХРИСТА. Именно здесь стоял крест, на котором распяли Иисуса.

По-видимому, камень с трещиной, лежащий сегодня на символической могиле Иисуса, рис.2.5 , положили здесь в память о том первоначальном камне с трещиной, который был здесь в XII веке и о котором говорил Даниил.

Далее Даниил говорит: "А ОТ РАСПЯТИЯ ГОСПОДНЯ ДО СНЯТИЯ ЕСТЬ САЖЕН ПЯТЬ" [94], с.38. Смотрим на памятник на горе Бейкос. Как мы уже говорили, действительно, в другом конце "могилы" лежит второй камень, примерно того же диаметра, что и первый, и примерно такой же формы. Лежит он на расстоянии около 15 метров от первого камня, более высокого. Других таких камней внутри огороженного места, размером 17 метров на 2 метра, не видно. Приблизительный план "могилы" Юши мы приводим на рис.2.3 . Трудно отделаться от впечатления, что второй, меньший, камень на горе Бейкос отмечает место "снятия с креста", то есть ТО МЕСТО, ГДЕ ПОЛОЖИЛИ ТЕЛО ИИСУСА ПОСЛЕ СНЯТИЯ ЕГО С КРЕСТА.

Согласно нашей реконструкции, описанное Даниилом "место среди земли, где был распят Христос" [94], с.37, и "могила" святого Иисуса=Юши на горе Бейкос под Стамбулом - это ОДНО И ТО ЖЕ.

Отметим, кстати, что Даниил говорит об этом месте не как о реальной могиле Иисуса, а как о "месте действия". Он так и называет его: МЕСТО РАСПЯТИЯ. Таким образом, на горе Бейкос сегодня, по-видимому, чудом сохранился, возможно в перестроенном виде, памятник, рассказывающий о распятии именно НА ЭТОМ МЕСТЕ Иисуса Христа. Этим обстоятельством, вероятно, объясняется и непомерно большой размер "могилы", явно не соответствующий размеру реальной могилы. Теперь все становится на свои места: обнесли решеткой не могилу Иисуса, а ТО СВЯТОЕ МЕСТО, ГДЕ БЫЛ РАСПЯТ ИИСУС, то есть МЕСТО ДЕЙСТВИЯ. В таком случае размер участка земли в 17 метров на 2 метра вполне объясним. Именно здесь был воздвигнут крест, и здесь же, в нескольких метрах от него, положили на землю тело Иисуса, сняв его с креста. Эти два святых места на земле отметили двумя большими камнями.

На рис.2.8 и рис.2.9 представлены надписи у входа в "могилу" Иисуса. На рис.2.10 - общий вид "могилы" Иисуса со стороны обрыва, то есть со стороны пролива Босфор. Отметим, что на вершине горы Бейкос - то есть евангельской Голгофы - расположена площадка, в центре которой имеется еще одно возвышение, холм. На котором, собственно и расположена "могила" Иисуса, рис.2.11 . Этот холм и виден на рис.2.10 . На рис.2.12 - общий вид с вершины горы Бейкос на пролив Босфор.

Что же касается знаменитого Гроба Господня, то сегодня на горе Бейкос, по-видимому, его уже нет. Даниил описывает этот Гроб как САРКОФАГ: "ПЕЧЕРКА МАЛА У КАМЕНИ СЕЧЕНА", то есть "маленькая пещера, высеченная из камня". Причем - с маленькими дверцами: "ДВЕРЦИ ИМУЩИ МАЛЫ" [94], с.34. Это - либо саркофаг, либо маленькая каменная гробница, куда можно "влезть на коленях" [94], с.34. Согласно Даниилу и другим средневековым источникам, Гроб Господень стоял в особой церкви Воскресения. В настоящее время к ограде вокруг "могилы" Иисуса=Юши действительно пристроено некое небольшое здание, рис.2.1 и рис.2.3 . Кроме того, как отмечает Джелал Эссад, в его время здесь находились развалины каких-то старых византийских построек, "быть может, остатки ЦЕРКВИ" [41], с.76-77. Но в настоящее время никаких старых византийских построек на горе Бейкос не видно. По-видимому, вопрос о местонахождении Гроба Господня нуждается в отдельном исследовании.

Вернемся к Даниилу. Он пишет, что ниже места распятия Иисуса находится так называемое "КРАЙНИЕВО МЕСТО, ежи есть Лобное место" [94], с.36. Нельзя не отметить, что на горе Бейкос, под Стамбулом, от "могилы" Иисуса=Юши мы, спустившись вниз на несколько ступеней, попадаем на ровную площадку, кончающуюся высоким ОБРЫВОМ в сторону пролива Босфор, рис.2.3 . Может быть, это и есть "крайнее место", упомянутое Даниилом.

Вокруг огромной "могилы" Иисуса=Юши, в непосредственной близости от нее, расположены могилы, как считается, его родственников. Они уже обычного размера и составляют небольшое кладбище, примыкающее к внешней стороне стены, рис.2.13 .

Но это еще не все. Неподалеку от могилы святого Юши=Иисуса, у подножия горы Бейкос, находятся еще три огромные могилы длиной около 7-8 метров. Одна из них - могила Кирклара Султана (Kirklar Sultan) находится внутри своеобразного мавзолея, рис.2.14 . Другие две огромные могилы святых расположены под открытым небом, у подножия горы Бейкос. Это - могила святого Леблебиджи Бабы (Uzun Elviva Leblebici Baba) и могила святого Акбабы Султана (Akbaba Sultan). На рис.2.15 , рис.2.16 и рис.2.17 показана могила святого Леблебиджи Баба. Кстати, мы оказались здесь именно в тот момент, когда служители ЗАМЕНЯЛИ ТАБЛИЧКУ НА МОГИЛЕ. Старую надпись "Uzun Elviva Leblebici Baba Tu"rbesi" снимали, а вместо нее на стену прикрепляли новую, рис.2.17 , рис.2.18 . Стоит отметить, что эти две надписи ОТНЮДЬ НЕ ИДЕНТИЧНЫ. Так например, в новой надписи вообще нет упоминания о Leblebici Baba. Мы видим, как сегодня, прямо на наших глазах меняется, подправляется старая история. Из тех или иных соображений.

Очень интересно, что, кроме "могилы" Иисуса и перечисленных трех гигантских "могил" у подножия горы Бейкос, на другой стороне пролива Босфор, то есть на европейском берегу, имеются еще не то пять, не то шесть похожих огромных могил святых. Об этом сообщили в 1995 году А.Т.Фоменко местные жители селения Бейкос.

Не являются ли эти "могилы" - реальными или символическими захоронениями АПОСТОЛОВ ИИСУСА ХРИСТА? Эти "могилы", как мы видим, размещены ВОКРУГ горы Бейкос = Голгофы, на вершине которой находится ГЛАВНАЯ "могила", то есть место распятия Иисуса. Отметим, кстати, что места захоронения многих апостолов Иисуса считаются в скалигеровской истории неизвестными.

Местные мусульманские легенды о святом Иисусе = Юше см. в книге на старо-турецком языке [103]. Нам не удалось найти книгу на английском или на каком-либо другом европейском языке, рассказывающую об этой "могиле".

Для читателей, которые захотят посетить евангельскую гору Голгофу = Бейкос, приводим карту Стамбула, где мы обвели кружком гору Бейкос и окружающий ее район, рис.2.19 . От центра Стамбула к этому месту идет через мост хорошая автомобильная дорога.