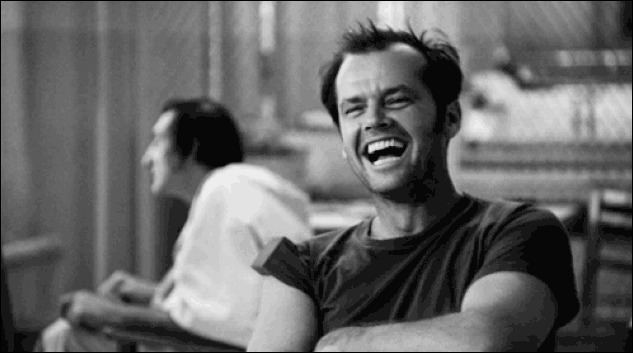

Смешная «правда» и «ложь»

Фридрих Ницше говорил, что человек — это единственное животное на земле, которое умеет смеяться. Звучит, согласитесь, очень поэтично. Но это заблуждение.

Смеются, что первым доказал этолог Джек Панкснип, многие виды млекопитающих. Причём от приматов — до крыс (впрочем, с последними Панкснипу пришлось повозиться: чтобы зафиксировать смех крысы, ему понадобились специальные высокочастотные приборы).

Какова же нейрофизиологическая природа смеха? Что это за странная реакция и зачем она понадобилась эволюции?

Все мы знаем, что смех возникает, например, когда нас щекочут. Но разве это не удивительно? Выдающийся нейробиолог Вилейанур Рамачандран предлагает над этим задуматься.

Почему мы испытываем щекотку, лишь когда нас касается другой человек? Мы же и сами постоянно дотрагиваемся до себя во всех возможных местах, но щекотки не чувствуем… Как так?!.

Дело в том, что наш мозг создал в себе «схему» нашего тела (Эта нейрофизиологическая функция так и называется — «схема тела»), и когда вы, например, прикасаетесь рукой к своим пяткам, он знает, что это вы — потому что и ваша пятка, и ваша рука принадлежат одной «схеме тела» (таким образом он вас и опознаёт).

Иными словами, до тех пор, пока вы находитесь в замкнутом контуре своей «схемы тела», мозг подавляет реакции щекотки. В противном случае, нам бы пришлось очень непросто: только представьте, сколько раз вы бы в ужасе просыпались среди ночи от того, что вас «кто-то» трогает?

Однако, когда нас касается другой человек, на которого наша «схема тела», понятное дело, не распространяется, мозг как бы говорит нам: «Эй, нас трогают!» И говорит он с нами чувством щекотки, а мы в ответ смеёмся, радуя тем самым субъекта, решившего нас загрумить. Так что смех — это не какая-то случайная вещь, а очевидное явление социальной природы.

Нейробиолог и профессор психологии Мэрилендского университета в Балтиморе Роберт Провайн провёл ряд интересных исследований и выяснил: нам только кажется, что мы смеёмся над «смешным» (например, когда смотрим комедии или что-то в этом роде), но на самом деле мы смеёмся в присутствии других людей.

Вероятность, что вы действительно посмеётесь над шуткой, увеличивается в 30 раз, если рядом с вами находится другой человек. То есть смех — это средство коммуникации между животными, а вовсе не какая-то глупая забава, придуманная эволюцией для личного пользования отдельно взятого субъекта.

Помню, как ещё во времена перестройки мне удалось где-то раздобыть роман Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Он тогда казался мне невероятно смешным, и я буквально не мог читать его в метро — хотелось смеяться в голос. Однако же, дома такого эффекта это произведение почему-то не производило…

Это казалось удивительным, но ничего странного, как выясняется, в этом не было. Всё дело — в социальных механизмах смеха.

Смех — это способ показать другим людям, что мы их понимаем, соглашаемся с ними, поддерживаем их, что мы с ними «одной крови». Он демонстрирует наши симпатии, эмоциональную вовлечённость в переживания другого человека. Неслучайно важнейшую роль в нейрофизиологии смеха играют «зеркальные нейроны» (именно поэтому смех, как и зевота, может быть настолько заразителен).

Но на самом деле, с нашим смехом всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Оказывается, смех смеху рознь, и наш мозг чрезвычайно к этому чувствителен: он знает, когда мы смеёмся, что называется, от души, а когда мы лишь делаем вид, что нам смешно, то есть пытаемся обмануть собеседника.

Когнитивный нейробиолог Софи Скотт, работающая в Университетском колледже Лондона, занимается изучением вокализации. Точнее, она исследует, каким образом наш мозг реагирует на то, как говорит другой человек. Но широкую известность ей принесли именно исследования реакций нашего мозга на смех другого человека.

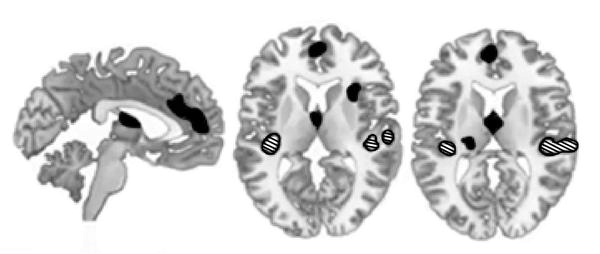

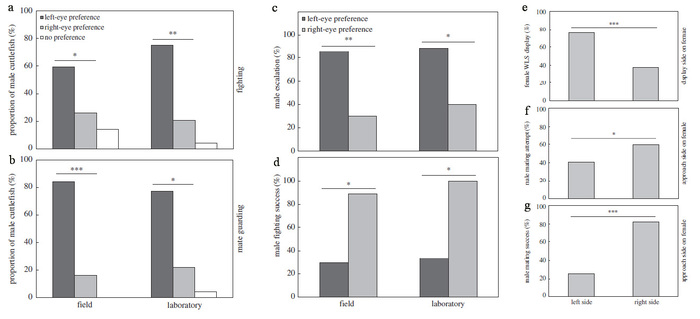

В исследовании Скотт испытуемым надевали наушники и транслировали через них различные звуковые сигналы, среди них были и разные виды смеха — как наигранный смех, так и естественный. И вот, что выяснилось:

• когда испытуемые слышали в наушниках естественный и спонтанный смех, реагировала их слуховая кора, причём в очень специфических областях, которые словно бы специально для этого и предназначены;

• когда же испытуемым транслировали в наушники неискренний смех (так мы смеёмся, «потому что надо» — например, для создания благоприятного впечатления о себе), у испытуемых, напротив, активизировались зоны мозга, ответственные за интеллектуальную деятельность — то есть, их мозг чуял неладное и пытался разгадать истинные мотивы того, кто решил обмануть его наигранным смехом.

Ниже, на рис., вы видите сдвоенную томограмму мозга человека, слушающего смех.

Примечание: зоны, активизирующиеся при восприятие естественного смеха обозначены штрихами, а зоны, активизирующиеся при восприятии наигранного смеха обозначены чёрным цветом.

Иными словами, наш мозг всегда пытается разгадать истинную причину смеха, который мы слышим. И он делает это автоматически, если смех естественный, а если нет, то он анализирует ситуацию, стараясь уловить контекст - что значит, этот смех, почему человек смеётся, чего он хочет этим добиться, какая у него цель? Очевидно же, что неспроста!

И даже если человек, плохо отличающий естественный смех от наигранного, сообразит, наконец, что смех его собеседника свидетельствует о хорошем расположении духа и не служит цели ввести кого-либо в заблуждение, сам он теперь засмеётся не потому что «заразился» этим смехом от собеседника, а через-сознательно - наигранно и неестественно.

Как вы понимаете, это не слишком способствует спонтанному взаимопониманию, а потому «социальный микроклимат» вряд ли улучшится.

Источник (telegram канал): Naked Monkey