Немного сегодняшней луны

Ниже по отдельности, и в более хорошем качестве, листайте вправо

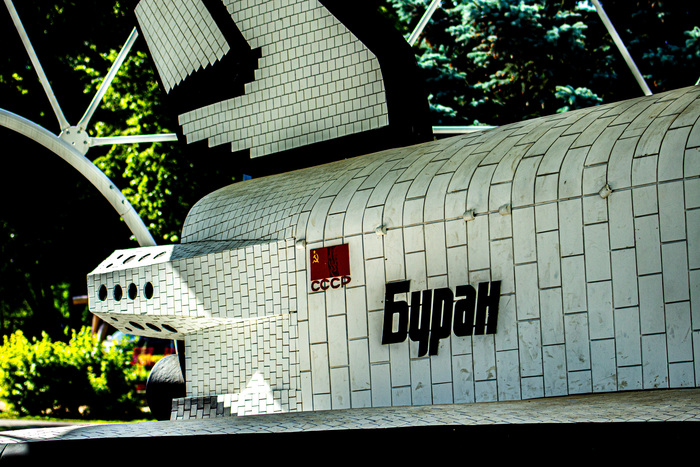

Снимал снова на Canon eos 1200d с телеобъективом 55-200. Для ракурса с бураном пришлось лечь на асфальт, уж очень он маленький. Если кому интересно, буран стоит у Нижегородского планетария, прямо у входа. Снимал на максимально открытой диафрагме 5.0, iso 100 и выдержке около 200, с рук. Хотел бы рассказать ещё что-то про процесс съёмки, но не знаю что. Хочу выразить благодарность @nordfront и @user4696547, они ответили на несколько вопросов, о которых я даже не задумывался. Покритикуйте что-ли, хочу послушать мнения фотографов, прочитать, какие ошибки я делаю.

Продолжение поста «Не было под рукой маленького объектива, потому только кусочек»1

«КАМАЗ-Буран» — почётная миссия команды «КАМАЗ-мастер»

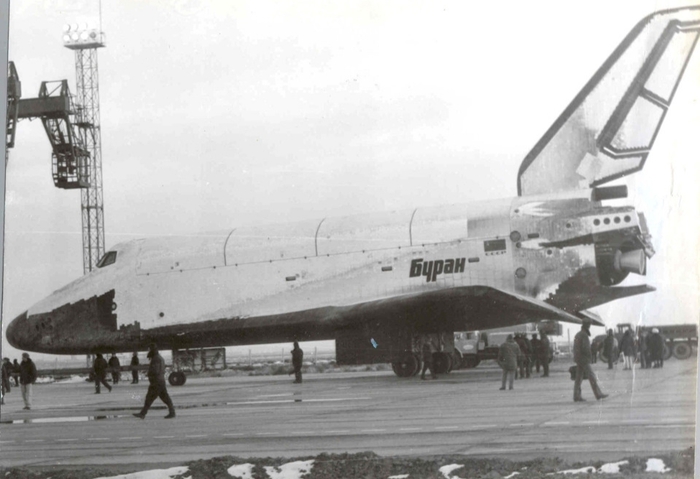

20 мая команда «КАМАЗ-мастер» приняла участие в уникальном по задумке и по сложности воплощения мероприятии: легендарный космический корабль «Буран» с помощью спортивного КАМАЗа был установлен в специальный строящийся павильон Музейного комплекса гражданской и военной техники в Верхней Пышме.

И «Буран», и КАМАЗ с недавних пор являются экспонатами этого знаменитого музея, представляющего собой одну из самых больших коллекций в мире. Она насчитывает более 15000 экспонатов, в том числе порядка 2000 единиц гражданской и военной техники. Музей основан в 2005 году.

Спортивный КАМАЗ-4326 появился в экспозиции в апреле этого года. А космический корабль прибыл в Верхнюю Пышму в августе 2024 года. Это единственный сохранившийся в России лётный экземпляр. Первый лётный корабль программы – знаменитый «Буран» (изделие 1.01), совершил свой единственный полёт 15 ноября 1988 года, а в 2002 году был полностью уничтожен в результате обвала ангара. Второй лётный экземпляр (изделие 1.02) в полётах не участвовал, был помещён на хранение на космодроме Байконур.

Для управления спортивным КАМАЗом в Верхнюю Пышму прилетел двукратный победитель ралли «Дакар» и победитель ралли «Шёлковый путь» Андрей Каргинов. Также в мероприятии принял участие руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

За процессом транспортировки «Бурана» наблюдали многочисленные журналисты и гости Музейного комплекса.

Андрей Каргинов, пилот команды «КАМАЗ-мастер»: «Для меня большая честь участвовать в этом мероприятии. Сам вид космического корабля, знакомый ещё с детства, сразу поражает размерами и воплощением конструкторской мысли. Нам рассказали, что длина космического корабля составляет 36 метров, размах крыла - около 24 метров, высота на шасси - более 16 метров. Вес - 56 тонн. Накануне, учитывая ответственность за эту непростую операцию, мы немного потренировались, используя аналогичный спортивный КАМАЗ. Он довольно легко стронул с места огромную махину космического корабля. Сегодня удалось с первого раза установить «Буран» точно на место в предназначенном для него ангаре».

Эдуард Николаев, руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер»: «Я выражаю своё восхищение Музейным комплексом гражданской и военной техники в Верхней Пышме! Здесь собраны уникальные экспонаты, попасть сюда – мечта любого любителя техники и, вообще, каждого человека, любящего свою страну и её историю. С недавних пор в коллекции музея появился наш спортивный КАМАЗ, на котором экипаж пилота команды «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева завоевал первое место на ралли «Дакар» в 2015 году и победил в ралли «Шёлковый путь» в 2016 году. Считаю отличной идеей использовать нашу машину для того чтобы установить в павильон другой удивительный музейный экспонат – космический корабль «Буран». Мы благодарны Музейному комплексу за приглашение принять участие в этом уникальном мероприятии. Два этих экспоната – свидетельство того, что российская инженерная мысль и технологии всегда были и будут передовыми!».

Новость взята из дзен-канала Пао Камаз https://dzen.ru/b/aC149OZMWhiAjLqy

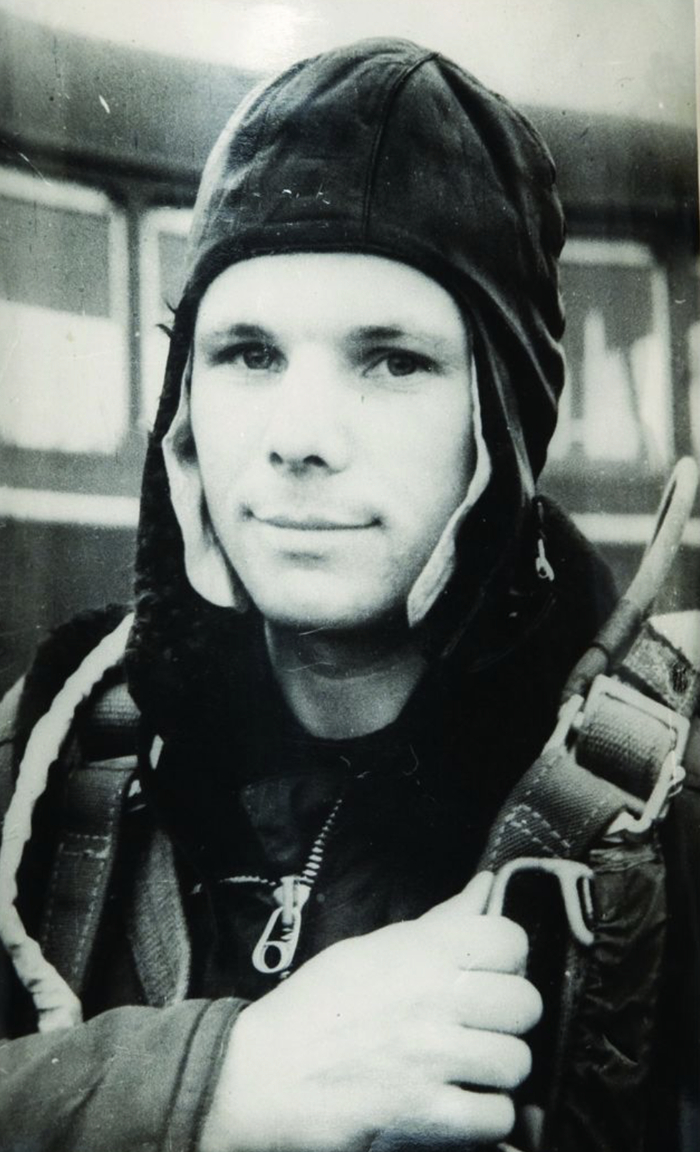

История одной фотографии

Эта фотография сделана в 1938 году, подростку на ней 13 лет, через пять лет 8 февраля 1943 года его заберут из дома и погонят в рабство, в Германию.

Звали его Валентин.

Через неделю оккупанты пришли за его сестрой. Несколько вагонов забитыми молодыми девчонками также отправятся в Германию.

Её звали Зоя.

Малышу, который на фото находится между Валей и Зоей два года. Немцы, которые оккупировали их деревню, выгнали этих детей и их родителей из дома, забрав его для себя. Главным у них был Альберт. Дети за его злобу на всех и всё прозвали его "чёрт".

Отец выкопал землянку в своём дворе и переселил туда семью.

Чёрт любил пить шнапс и развлекаться – мучать детей. Чаще всего ему под руку попадал Борис, так звали младшего. В один из дней Боря не повиновался ему – ослушался его приказа, и "чёрт", сделав петлю из шарфа, накинул ему на шею и подвесил на ближайшем дереве. Мальчик умирать не хотел, потому держался ручками изо всех сил и дёргался – пытался ногами оттолкнуться от воздуха под собой. Фрицу это показалось настолько забавным, что он сначала крикнул другим немцам в доме, чтобы принесли фотоаппарат запечатлеть такой интересный кадр, а когда понял, что его не слышат – пошёл сам.

Мимо проходил Юрий (на фото ему 4 годика, и он сидит на стуле), сначала он попытался спасти младшего брата самостоятельно, но понял, что счёт идёт на секунды – кинулся в землянку и позвал маму на помощь.

Борю спасли.

В 1943 году их деревню Клушино освободила наша Красная Армия.

Валентин по дороге в Германию смог сбежать из вагона, присоединился к нашим, стал танкистом, в 1947 году вернулся домой.

Зое, как и брату, тоже удалось сбежать и после мытарств вернуться к родителям.

Борис вырос, и те, кто помнит первый испытательный полёт "Бурана" (Буран – советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы) теперь будут знать, что первым пробным спуском его первоначального прототипа в 1960 году управлял именно он – Борис Алексеевич.

Юрий же 1 сентября 1941 года, пошёл в школу, 12 октября занятия окончились – началась немецко-фашистская оккупация. После нашей Победы он продолжил учиться, потом пошёл в армию, стал военным лётчиком и 12 апреля 1961 года Юрий Борисович Левитан сообщил всему миру, что:

В Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик лётчик майор Гагарин Юрий Алексеевич

Судьба немца по кличке "черт" мне неинтересна, потому не отслеживал.

На фото выше дети Анны Тимофеевны и Алексея Ивановича Гагариных: Валентин, Борис, Зоя и Юрий (сидит на стуле). Клушино, 1938 год. Фото: Фонд ОММ Ю.А. Гагарина

Дом семьи Гагариных в дер. Клушино (Фото С.Н. Васильевой, О.Н. Стукан, из фондов СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»)

Землянка Гагариных (Фото С.Н. Васильевой, О.Н. Стукан, из фондов СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина».)

Из воспоминаний Юрия Гагарина:

Услышали они с друзьями гул в небе, подняли голову и увидели шесть наших самолётов – они летели бомбить немцев. В Клушино и окрестностях находилось множество немецкий войск – линия фронта была рядом.

Спустя время эти самолёты пролетели обратно и Юрий заметил, что их осталось пять, но вскоре они увидели шестой ИЛ-2 – он горел, дымил, но вдруг изменил направление полёта и направился в самую гущу немецкой техники и солдат.

Мальчишки замерли и наблюдали. Наш лётчик стрелял по немцам из пушек и вскоре врезался в колонну с грузовиками. Прогремел страшной силы взрыв.

«…долетит до своих или не долетит? А летчик развернулся и снова на колонну. Теперь уже сыплет бомбами. А потом в самую гущу фашистов врезался».

«Вскоре сельчане узнали, что этот самолет подбили фашистские зенитчики, окопавшиеся за селом на холме. Возмездие пришло незамедлительно. Утром нагрянула пятерка таких же самолетов (это были штурмовики „ИЛы”) и смешали с землей зенитную батарею. Ни один фашист не уцелел».

Сноска-пояснение из документального военно-исторического романа "Летят Лебеди"в трёх томах, который стал в этом году лауреатом литературной премии П. Ершова!

Том 1 – «Другая Война»

Том 2 – "Без вести погибшие"

Том 3 – "Война, которой не было"

Краткое описание романа здесь

Вышлю всем желающим жителям этого ресурса

Пишите мне в личку с позывным "Сила Пикабу" (weretelnikow@bk.ru), давайте свою почту и я вам отправлю электронные книги в трёх самых популярных форматах. Пока два тома, третий на выходе, даст бог.

Предыдущие отрывки из романа на Пикабу:

Пишите мне на почту weretelnikow@bk.ru с паролем «Сила Пикабу» и в ответ я отправлю первый том романа.

Спасибо!

А это мои новости на Пикабу:

"Буран"

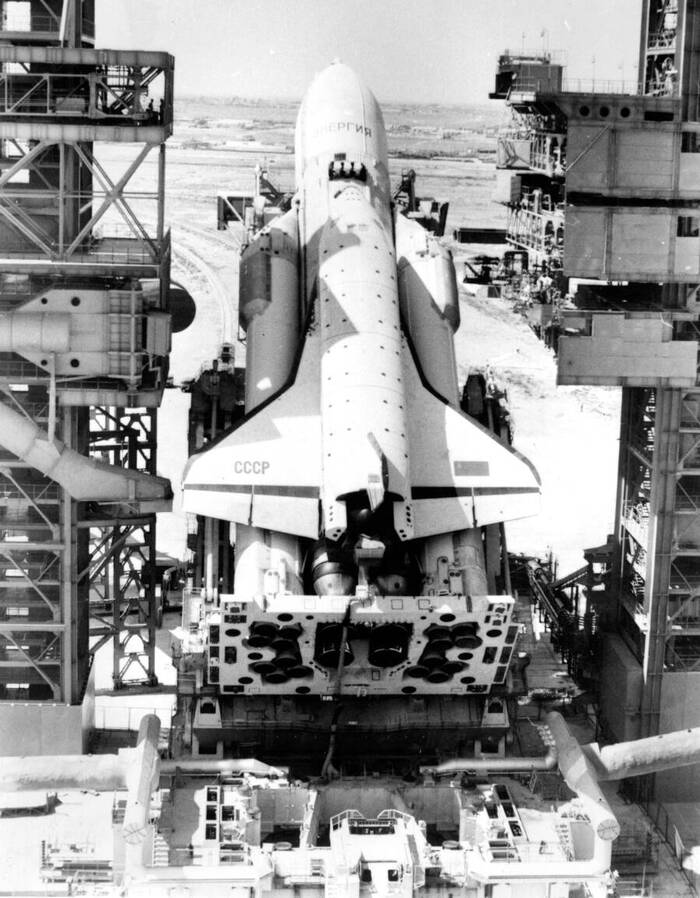

В Советском Союзе 15 ноября 1988 года совершили то, что главным конкурентам в космической отрасли, американцам, удалось повторить только через полтора десятилетия. В этот день с космодрома «Байконур» взлетел, совершил два витка вокруг Земли и вернулся, приземлившись на аэродроме, советский многоразовый орбитальный корабль «Буран». К тому времени космические челноки уже не были уникальными. А вот то, что все манипуляции от взлета до посадки корабль проделал в автоматическом режиме, под управлением бортового компьютера, случилось впервые в мире.

Своим появлением на свет многоразовая космическая система «Буран-Энергия», включавшая в себя корабль «Буран» и ракету-носитель «Энергия», обязана опасениям советского руководства, что американские «шаттлы» смогут начать войну в космосе. Окончательное решение о том, строить в СССР корабли многоразового использования или нет, принимал тогдашний министр обороны Дмитрий Устинов. Последним аргументом «за» стала информация о том, что американцы на своих челноках могут нанести удары по советской территории, оставаясь далеко за пределами действия ее систем ПВО и ПРО. Кроме того, существовали опасения, что «шаттлы» могут использовать и для воровства советской космической техники. Причем не только спутников, но и чуть ли не частей орбитальных станций: размеры грузового отсека и технические характеристики челноков теоретически позволяли это сделать.

О запуске американской программы космических кораблей многоразового использования президент США Роберт Никсон объявил в 1972 году. Решение о создании собственных систем такого же рода в СССР приняли в начале весны 1973 года, и тогда же начались первые разработки будущей системы «Буран-Энергия». Официально старт работам по созданию многоразовой космической системы дало правительственное постановление, принятое 17 февраля 1976 года.

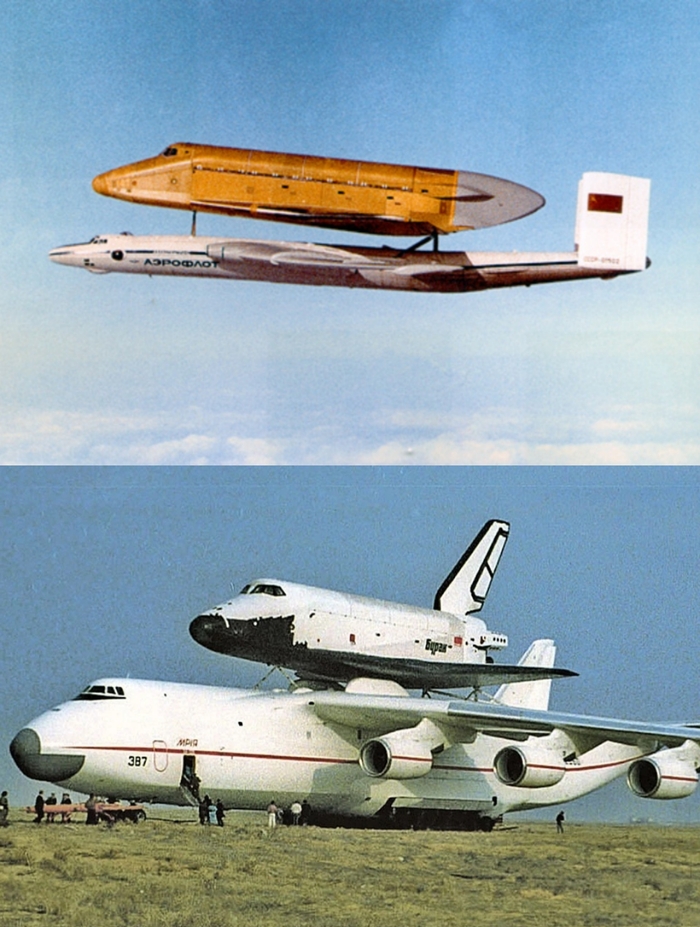

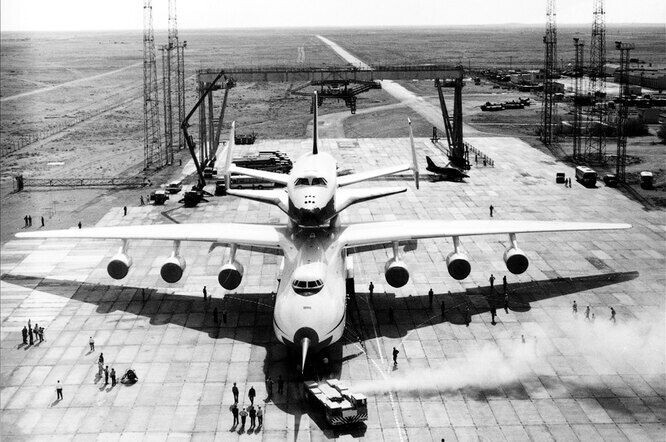

Всего за полтора десятка лет в Советском Союзе сумели построить уникальный комплекс, включавший в себя не только корабль и ракету-носитель. В него вошли, например, самолеты для их переброски: сначала ВТ-М, разработанный в ОКБ Владимира Мясищева, а потом и Ан-225 «Мрия», созданный в ОКБ Олега Антонова. Это пришлось сделать, поскольку перевезти собранные «Буран» и «Энергию» другим транспортом было невозможно из-за их габаритов. Кроме того, в СССР построили не один, а сразу три аэродрома для посадки «Бурана». Первый располагался там же, откуда корабль стартовал, – на космодроме «Байконур». Второй, Западный запасной – в Крыму, и сейчас его полоса используется в качестве основной аэропортом «Айвазовский». Третий, Восточный запасной – в центре Приморья, неподалеку от райцентра Хороль. Встречаются упоминания еще о полутора десятках запасных аэродромов и посадочных полос, в том числе на Кубе и в Ливии, но специалисты их существование подвергают обоснованным сомнениям.

В общей сложности над созданием многоразовой космической системы в Советском Союзе работали 1286 предприятий и организаций, КБ и НИИ, и подчинялись они 86 министерствам и ведомствам. Непосредственно созданием системы «Буран-Энергия» были заняты свыше миллиона человек, а всего над тем, чтобы они смогли отправиться в космос, работали свыше 2,5 миллиона конструкторов, инженеров и рабочих. Общие расходы к 1992 году составили 16,4 миллиарда рублей. И все это ради того, чтобы 15 ноября 1988 года «Буран» отправился в космос и вернулся оттуда, став символом самого высокотехнологичного проекта в советской истории.

Сегодня под именем «Буран» понимают все построенные в рамках «многоразовой» программы космические корабли и их макеты. Это не совсем правильно. Имя «Буран» носил единственный корабль – тот самый, который совершил единственный космический полет. Второй, полностью построенный, но так и не попавший на орбиту, носит имя «Буря» и до сих пор хранится на Байконуре. Третий назывался «Байкал», был собран наполовину и позже достроен как макет, а еще два корабля так и не были достроены.

Кроме этих кораблей, существовали еще несколько макетов и самолетов-аналогов, на которых отрабатывались все этапы полетов будущего «Бурана» в атмосфере. Один из них, так называемый БТС-1 (то есть «большой транспортный самолет»), использовался для отработки воздушных перевозок многоразового космического корабля, а сегодня его можно увидеть в Москве на ВДНХ. А корабль-макет БТС-02 как раз и был тем самым проводником «Бурана» в атмосфере, поскольку именно его использовали для отработки всех маневров будущего советского «челнока» в атмосфере. Для этого на нем установили четыре турбореактивных двигателя АЛ-31, модификации которых и сегодня устанавливают на отечественные истребители марки «Су». В общей сложности за четыре года этот «большой транспортный самолет» налетал восемь полетных часов.

Все эти работы стали важными подготовительными этапами для главного события в истории программы «Буран-Энергия» – первого полета многоразового орбитального корабля в космос. Его решили провести в полностью автоматическом режиме. Во-первых, «Буран» с самого начала проектировали как корабль с исключительно автоматическим управлением, в том числе и на посадке, а ручное добавили позднее и только по просьбам космонавтов. Во-вторых, 28 января 1986 года на взлете взорвался американский челнок «Челленджер», и рисковать жизнями космонавтов как на заре пилотируемой космонавтики никто не хотел.

Первоначально старт «Бурана» назначили на 29 октября 1988 года, но он не состоялся. За 51 секунду до старта пусковая ЭВМ не получила сигнала об успешном отводе платформы прицеливания и дала команду «отбой». Как оказалось потом, причиной ЧП стала слишком долгая расстыковка блока приборов от ракеты. Так что взлет, наверное, мог состояться, но с автоматикой спорить никто не стал. Поэтому назначили новую дату полета — 15 ноября. К этому времени как раз успевали слить компоненты ракетного топлива, выяснить причины отказа техники, устранить их и вновь провести все процедуры по установке системы «Буран-Энергия» на стартовый стол.

Вторая попытка оказалась куда более успешной. Словно компенсируя предыдущую неудачу, вся техника на этот раз вела себя идеально. Что подвело, так это погода: на Байконуре ждали сильный циклон, а все небо было плотно закрыто облаками. Правда, это уже не смогло помешать взлету. Строго в шесть часов утра по московскому времени ракета «Энергия» оторвалась от стартового стола и начала разгон, унося «Буран» на орбиту. Многоразовый орбитальный корабль вышел на нее на 482-й секунде полета, то есть всего через восемь минут после старта.

Поскольку никто в точности не знал, как поведет себя корабль, в первый раз оказавшийся в космосе, для него разработали программы и одновиткового, и двухвиткового полетов. Первая была запасной, вторая – основной. Даже если бы «Буран» совершил один виток, полет все равно признали бы состоявшимся, но не совсем штатно. Поэтому в Центре управления полетом все вздохнули, когда на исходе двенадцатой минуты полета одновитковая программа отключилась, а в действие вступила двухвитковая. Кстати, существовали еще резервные программы для четырех- и даже пятивиткового полета, но они заканчивались затоплением корабля.

На 67-й минуте полета, еще не закончив второй виток, «Буран» приступил к предпосадочной подготовке. Бортовой компьютер перезагрузился, чтобы приняться за посадочную программу, топливо стало перекачиваться в кормовые баки, чтобы придать кораблю нужную центровку. Чуть меньше чем через три часа после старта корабль вошел в атмосферу и понесся к Земле, набирая скорость. На восемнадцать минут связь с ним прервалась: «Буран» летел в облаке раскаленной плазмы. Потом она восстановилась, и на земле снова могли наблюдать за тем, как корабль выполняет посадочную программу и понемногу приближается к Байконуру.

После полета, когда анализировали показания приборов, стало понятно, что «Буран» оказался более летучим, чем от него ожидали. За счет этого, например, во время посадки тормозные парашюты выстрелили не сразу, а с опозданием. Их выпуск был увязан с нагрузкой амортизаторов шасси, так вот она оказалась ниже расчетной, и тормозить корабль начал не по факту, а по заложенной программе. Еще один сюрприз (не сразу поняли, что приятный) «Буран» преподнес перед самым приземлением. Корабль внезапно сменил курс захода на посадочную полосу, выпав из поля зрения наземных диспетчеров! Оказалось, автоматика, получив информацию о погоде на месте посадки, рассчитала новый, более удобный курс, при котором корабль приземлялся против сильного ветра и за счет этого быстрее терял скорость.

В 9.24 по московскому времени, всего на секунду опередив расчетное время, «Буран» коснулся посадочной полосы, а еще через 42 секунды остановился. Посадка оказалась в прямом смысле слова ювелирной: отклонения от запланированных показателей составили считанные метры! Вряд ли бы даже космонавты, будь они в тот день в кабине и руководи полетом, сумели бы приземлиться точнее.

Космонавтам Игорю Волку и Римантасу Станкявичюсу, как и их дублерам Анатолию Левченко и Александру Щукину, так и не довелось отправиться на «Буране» на орбиту. Первый полет корабля оказался триумфальным, но единственным. Требовавшая колоссальных ресурсов программа через полтора года была приостановлена, а в 1993-м закрыта. Бывшие соперники ненадолго стали лучшими друзьями, ради которых под нож пустили высшее, пожалуй, космическое достижение нашей страны. А в 2002 году «Буран» и вовсе погиб под рухнувшей на него крышей монтажно-испытательного корпуса. Этим была поставлена печальная точка в судьбе программы, которая могла бы радикальным образом изменить не только космический статус России, но и расклад сил в международной пилотируемой космонавтике.