Дореволюционный Тамбов в фотографиях и воспоминаниях современников

Продолжаю цикл о жизни дореволюционных городов. На очереди Тамбов.

О Тамбове 18 века воспоминаний не так много. Известный мемуарист А. Т. Болотов впервые посетил Тамбов в 1764 году: «Город показался нам нарочито изрядным степным городом, хотя и имел одну только тогда длинную улицу, но церквей было в нём несколько, а лучшее здание составлял дом архиерейский, построенный на самом берегу реки Цны, и довольно великолепно и замысловато. Был он со всеми своими церквами, оградою и башнями, хотя деревянный, но мы обманулись и сочли его сперва каменным: так хорошо он был сделан и раскрашен»

Г. Скопина в 1787 году: «Отдохнув, ходил по городу, который весь переломан. Строются по форме. Внутри города [дома] каменные о двух и трёх этажах, а другие деревянные, на каменном фундаменте». Упоминает путешественник и несколько колоколен, а в одной из них «большой колокол в 700 пудов с лишком»

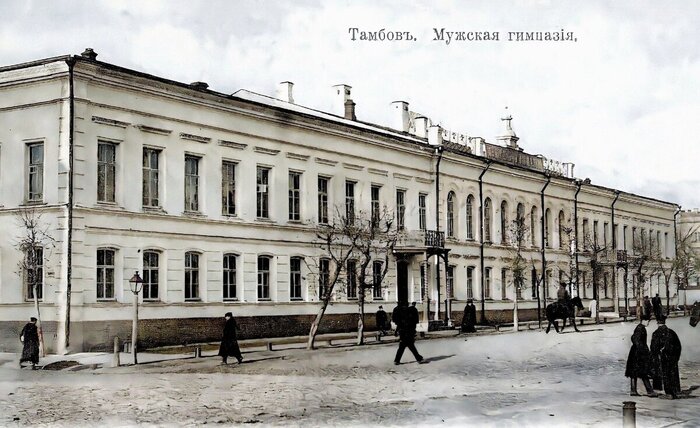

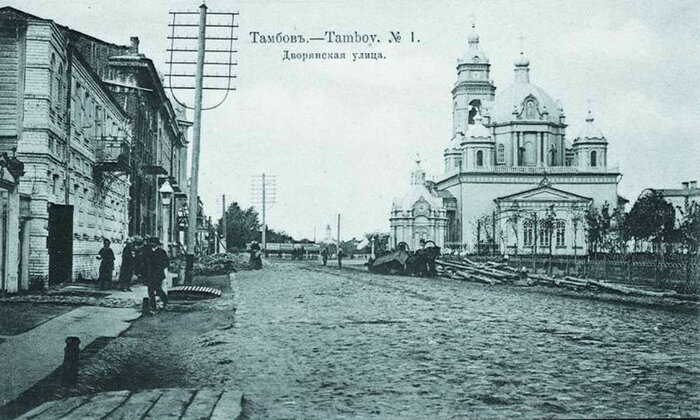

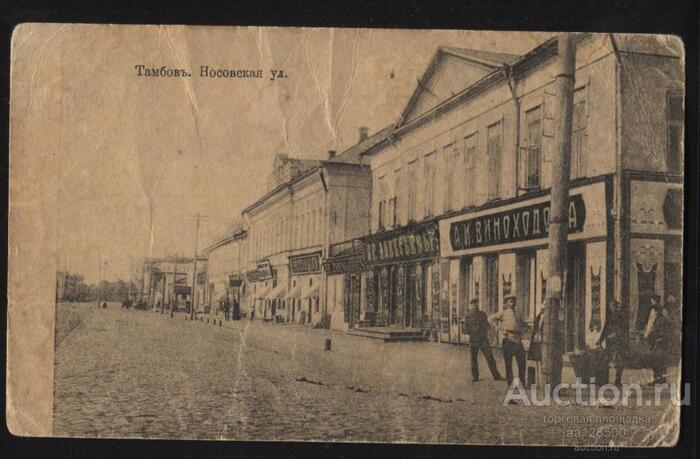

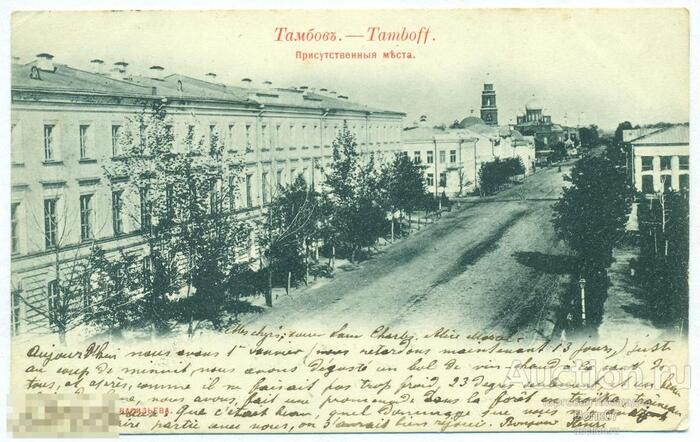

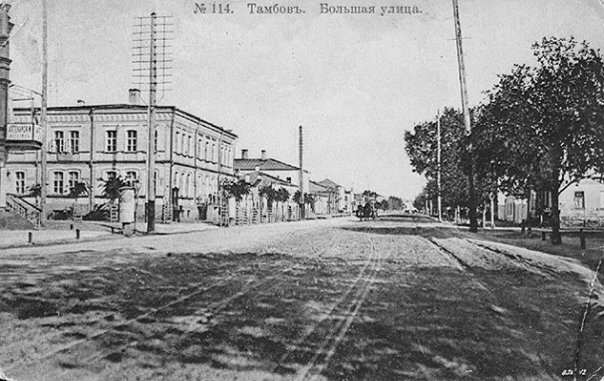

О 19 веке сохранилось намного больше упоминаний. Литератор Н. Вирта писал о Тамбове: «Большая улица, самая длинная и чистая, застроенная казенными домами, была средоточием властей гражданских, военных и духовных. Все учреждения помещались на этой улице, а во дворе, близ кафедрального собора, жил губернатор. На той же улице в реальном училище, в гимназии и в духовных заведениях приобщали к наукам детей благородных лиц».

Из воспоминаний В. М. Вакара (1853–1914): Я опишу Тамбов и как родной, и как типичный великорусский, губернский город, лежащий в черноземной полосе Европейской России.

"Тамбов на карте генеральной, кружком означен не всегда", написал Лермонтов в своей поэме "Тамбовская казначейша", но все же это был губернский город Российской Империи, заслуживающий уделения ему должного внимания.

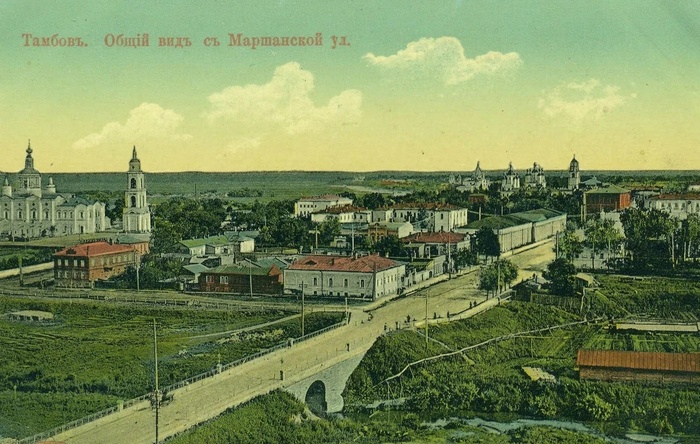

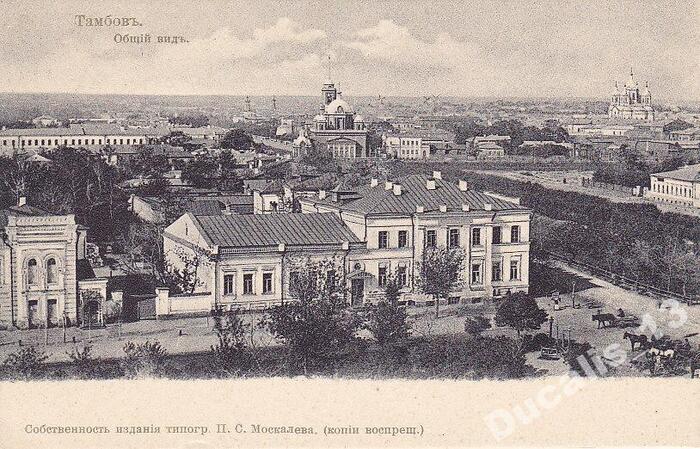

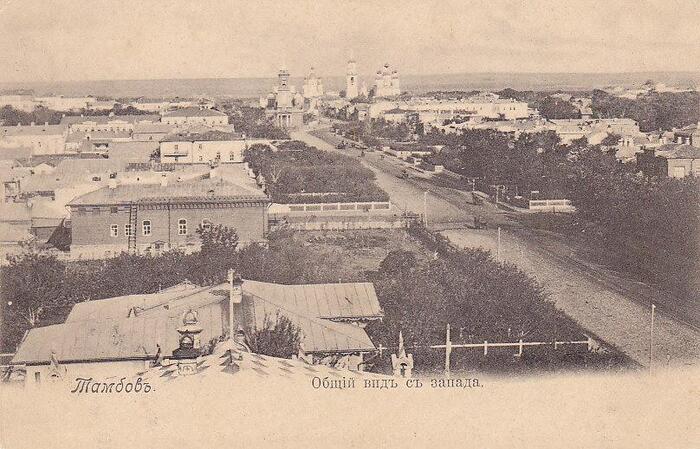

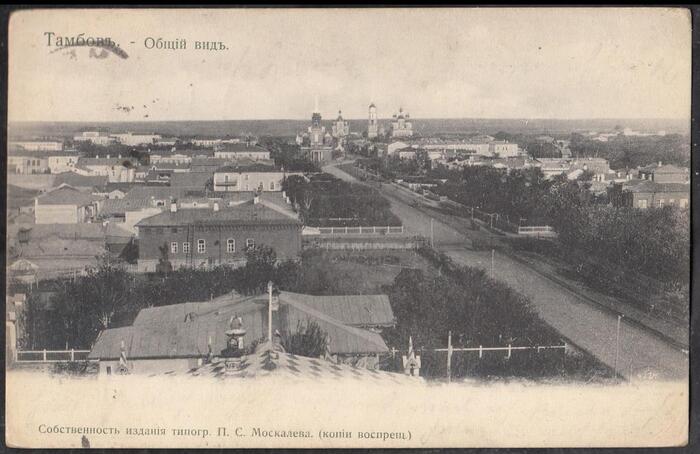

Кроме многочисленных церквей, с конкурировавшими по высоте колокольнями, других высоких построек в Тамбове не было. Единственным трехэтажным зданием в городе был окружной суд, а затем шли на перечень двухэтажные средние учебные заведения, дом губернатора и небольшое количество частных домов; все остальные были одноэтажные, невысокие, главным образом деревянные, частные постройки, утопающие в садах. Поэтому, глядя издали на лежащий на высоком берегу реки Цны Тамбов со стороны заливных лугов, город казался сплошным лесом, из которого возвышались многочисленные церковные колокольни. Как приятно было бы теперь любоваться этой православной картиной, и как радостно было бы слышать тамбовский колокольный перезвон!

Городское движение тогда было только пешком, на лошадях, на велосипедах, а моторной тяги тогда еще не было. Позже появился первый тамбовский автомобиль, у богатого фабриканта Асеева, но, попадая в сосновые леса дачной местности, он там часто застревал в песке, и его оттуда вытягивали лошадьми. На определенных местах в городе можно было нанимать извозчика, т.е. лошадь, запряженную в пролетку, с колесами на железном ходу, громыхавшими о булыжник мостовой. Чтобы избежать стука колес и сохранять копыта лошадей, тамбовские улицы мостились наполовину, и в сухую погоду вся езда шла по не мощеной стороне, и лишь в грязь – по мостовой. Такая забота о копытах лошадей, как бы в ущерб городскому благоустройству станет понятной, если заметить, что тамбовское коннозаводство стояло на одном из первых место в России, и почти в каждом имении был обязательно хоть маленький конный завод, в том числе и у нас, зарегистрированный на имя моей матери. Из семи запасных кавалерийских полков в России, поставлявших лошадей в армейские полки регулярной кавалерии, три полка стояли в Тамбовской губернии, а лучший Тамбовский зал, где устраивались благотворительные и студенческие вечера со спектаклями и танцами, был в клубе коннозаводского собрания.

Административно город Тамбов делился на три полицейских части, причем каждая из них имела свою пожарную команду с высокой каланчей, где постоянно дежурил пожарный наблюдатель, поднимавший тревогу при виде дыма. Первым по тревоге, верхом на лошади, в медной каске выскакивал пожарный трубач, трубным звуком оповещавший жителей о пожаре и расчищающий путь для следующей за ним пожарной команды.

Наша задача, гимназистов того времени, была быстро вскочить на велосипед и первым прибыть на пожар, чтобы там не только присутствовать в качестве любопытного зрителя, но и качать ручным насосом воду из привезенных бочек, что, как правило, входило в обязанность глазеющей публики.

Движение пожарных полевым галопом, с грохотом колес о мостовую, представляло весьма эффектную картину. Несколько троек везли пожарную команду в блестящих медных касках, затем бочки с водой, насосы, лестницы и предметы технического оборудования для тушения огня; тройки следовали одна за другой, с колокольчиками на дугах коренных лошадей и все повозки – на красных колесах. На трубные звуки и грохот жители выскакивали из домов, и пожарные проезжали по очень оживленным и многолюдным улицам.

Причины и результаты каждого пожара или даже ложной тревоги на некоторое время подвергались горячему обсуждению публики, но вскоре забывались. Иметь колокольчики на дугах лошадей было исключительным правом пожарных и поэтому ямщики, въезжая в город должны были подвязывать свои колокольчики, заставляя их замолчать.

Пожарная каланча, как видная отовсюду, кроме оповещения жителей, поднятыми шарами, в какой части города случился пожар, имела еще одно другое назначение. Там вывешивался красный флаг, когда морозы достигали -210 по Реомюру, т.е. -25, 260С, и в такой холод, занятия всех школ отменялись. Это заставляло учащуюся молодежь в морозные дни, с желанной надеждой ждать с каланчи радостного оповещения, чтобы подольше остаться в кровати под теплым одеялом и вздохнуть от надоевших уроков; такие морозные каникулы в Тамбове бывали иногда довольно продолжительными.

Интересной особенностью жизни Тамбова того времени была организованная возможность горожан в своих особнячках держать коров, чем пользовались и мы. На весь летний сезон, за небольшую плату, коровы сдавались на городское пастбище, причем из города на заливные луга они ежедневно утром переплывали речку Цну в ее узком месте, а вечером тем же путем возвращались назад.

Таким образом, в Тамбове, каждый летний вечер представлялась занятная картина, когда стадо мокрых коров, с громким мычанием, рассыпалось по городским улицам, причем каждая корова безошибочно шла к воротам своего дома, где ее уже ждала ее доярка. Это давало жителям Тамбова возможность иметь абсолютно свежее молоко за незначительную цену. Такого рода деревенские порядки в большом губернском городе, могли быть только благодаря общему укладу жизни того времени, когда все было проще и вместе с тем домовитая жизнь людей была уютнее, гостеприимнее и сердечной, чем теперь.

В Тамбове, как и во всяком губернском городе, было Губернское управление, Архиерейская епархия, Городская управа, Земская управа, Окружной суд, почта, банк, казначейство, средние и начальные учебные заведения, гарнизон войск и, так называемые, Царские конюшни – орган Государственного коннозаводства.

Высших учебных заведений в Тамбове не было, а из средних: мужская гимназия, женская гимназия, реальное училище, институт благородных девиц, духовная семинария, женское епархиальное училище, мужская и женская частные гимназии.

В. М. Вакар также подробно описывает местных барышень: «в Тамбове был Институт Благородных Девиц, закрытое женское заведение, для девушек дворянского происхождения с очень своеобразными и щепетильными порядками. Так как там всегда учились кто-либо из моих родственниц, мне иногда приходилось их посещать в приемные дни и получать приглашения на скучные институтские балы […]. Институтки же при нашем входе в зал чинно сидели на скамейках вдоль стен зала, в ожидании кавалеров; их можно было приглашать танцевать и, посадив на прежнее место, немедленно отходить в сторону или к другой жертве церемонного уклада. И если институтки физически жили в золотой клетке, то мысленно они всегда витали на свободе и точно знали и горячо обсуждали, все то что творится в Тамбове и в тамбовском гарнизоне войск…

Яркие цвета кавалерийских фуражек, звук шпор и лязг сабель, ловко и умело подсмотренные и подслушанные девицами, несмотря на их изолированную обстановку, возбуждали в институтках особый интерес к кавалеристам, и каждая институтка обязательно должна была "обожать", ею выбранный один из кавалерийских полков. (Обожать – это специально институтское выражение)…

Бедные пленницы институтского режима были лишены выхода на волю, даже по субботам, воскресеньям и по праздникам, как это было в закрытых кадетских корпусах и в военных училищах. И мне кажется, что гимназистки с меньшим гонором и не так цирлих-манирлих воспитанные в общем результате оказывались развитее и пригоднее к предстоящей жизни, чем институтки.

Как я уже отмечал, высших учебных заведений в Тамбове не было, и по окончании здешних средних школ молодежь для продолжения образования разъезжалась по университетским городам, но на летние и рождественские каникулы съезжалась домой.

Недавние провинциальные ученики Тамбовской гимназии и реального училища, превратившиеся в столичных студентов, в глазах местных барышень становились не только интересными кавалерами и собеседниками, но среди них, под шумок, милые юные красавицы старались приглядеть завидного жениха. Лучшим местом зимних встреч и свиданий был каток под звуки военного оркестра, а летом была река Цна, с уютными дачами в сосновых лесах и в живописной прибрежной местности, под звуки пения соловья…

Студенческие рождественские балы в Тамбове были очень веселыми и шикарными, они устраивались в отличном зале Коннозаводского Собрания. Эти балы считались благотворительными, поэтому, кроме уличных афиш, устроители развозили почетные приглашения видным и представительным жителям Тамбова, откликавшимися обычно денежной помощью и личным посещением бала. Это уже были не гимназические балы, где не было никого, кроме учащихся, а открытые общественные балы, куда съезжалось лучшее общество губернского города, где дамы, барышни и дамы-патронессы, наряжались в шелка бальных платьев, блестели золотыми кольцами, брошками, браслетами и серьгами со сверкающими драгоценными камнями и составляли живой цветник, от которого трудно было оторвать восхищенный взор. Кавалерами были главным образом студенты и молодые офицеры, блестевшие золотом парадных форм…

Танцевали тогда красивые старые танцы, из коих особенно выделялись по красоте и по бравурности вальс и мазурка с фигурами, требовавшие опытного дирижера. При его умении дирижировать зал оживлялся общим весельем, и все знакомились друг с другом. Построив, например, круг из дам, окруженный кругом из кавалеров, дирижер двигал оба круга в противоположном направлении и, остановив движение с поворотом дам лицом к кавалерам, дирижировал продолжать танец с пришедшимся визави, как они есть. Так получались новые вальсирующие пары, знакомящиеся и танцующие до приглашения дирижера искать своих дам.

Вообще же, каждому студенту приходилось перетанцевать со всеми своими знакомыми дамами и барышнями, чтобы ни одну из них не обидеть пропуском внимания к ним, так что танцевать приходилось до упаду, но это было весело и приятно, а отдохнуть можно было и завтра.

Обычно бал начинался с предварительной концертной программы, в исполнении известных артистов, часто для этой цели приглашенных из Москвы. Хороший концерт приезжих знаменитостей, привлекал к себе пожилую не танцующую публику почетных гостей, обычно не остававшихся на танцы, но приятно и полезно было их видеть, хотя бы на концерте. На всех студенческих балах всегда играл военный оркестр...

Еще шикарнее, но может быть более официальными, но менее интимными, бывали балы в Тамбовском Дворянском Собрании, в роскошном зале, с колоннадами, хорами и зеркалами, считавшимся одним из шикарнейших дворянских залов в России. В этом же зале бывали и концерты всех знаменитостей того времени: Шаляпина, Вальцевой, Плевицкой и других; близость и прекрасная связь с Москвой скорыми плацкартными поездами со спальными вагонами давали возможность московским знаменитым артистам выступать в Тамбове».

Митрополит Вениамин Федченков, который учился в Тамбове, отзывался о городе конца 19 века положительно. «В хорошее солнечное утро представился он мне грандиозным: чистые мощеные длиннейшие улицы, "огромные" двух-, трехэтажные дома, магазины, церкви, звон больших колоколов... Только солнышко совсем "не там" всходило, как у нас в селе... Мы сначала отправились помолиться в кафедральный собор, построенный еще при епископе Питириме (современнике Петра Великого). Отслужили панихиду при его раке... После, в 1914 году, я, уже в сане архимандрита и ректора семинарии, участвовал в прославлении его. как святого нашей Церкви. Из храма (уже не знаю, откуда знала это мать) направились к старцу - иерею Петру, жившему в соборном доме, в полуподвальном этаже. Его почитали за святого и прозорливого. Получили мы благословение от него… От него мы отправились во второе духовное училище за справками. Первое - было дальше и почему-то считалось строгим; мать для сыночка предпочла более мягкое. Были уже каникулы. Нас весьма мило принял помощник смотрителя, Виктор Иванович Казанский, немного заикавшийся и с оттенком красноты в носу. В каких-нибудь пять - десять минут он разъяснил мне и матери, что следует знать для экзамена во второй класс... А был еще приготовительный и первый». Митрополиту также понравилась публичная библиотека.

Значительная часть города была застроена небольшими домами, при которых были сады. Ю. Левшина писала в своих мемуарах: «В нашем саду было много цветов — и многолетних, и однолетних. Ими в основном занималась мама. Были ирисы, пионы, флоксы, астры. Букеты их все лето стояли в комнатах — на столах, подоконниках, пианино. И папа часто писал натюрморты с букетами цветов, собранных мамой или (позднее) мной… Цветение в саду начиналось ранней весной. У южной стороны дома под окнами спальни раньше всего начинал таять снег. И вот, однажды проснувшись, глянешь в солнечное окно и увидишь, как сквозь хрупкий снежок проклевываются стрелочки-листья подснежника. А на другой день и сам голубенький снежок улыбается наступающей весне… В самом конце апреля — начале мая обычно зацветала черемуха. У нас в саду она распускалась раньше, чем начинали продавать лесную. Наверное, потому, что она росла на солнце, а не в низине, как в лесу… После черемухи цвели вишни, сливы, яблони. Всегда казалось странным, что цветение вишен начиналось даже раньше, чем на них появлялись свежие, будто лаковые, листочки… На яблонях — крупные, с розовым нежным окоемом цветки. И аромат неописуемой свежести, точно настоянный на солнце, и нагретой им земли наполняет сад и входит в комнаты через открытые окна и балконную дверь. А потом пойдут ирисы. Эти цветы с их прямыми стеблями и саблевидными листьями, не ярко-зеленого, а серебристого, с оттенком в голубизну, цвета, с изящной формы прозрачным и неподвижным, как бы застывшим в своей причудливости, точно фарфоровым цветком всегда казались мне немножко неземными, искусственными… Из весенних цветов еще были в нашем саду фиалки, махровые, красные, нежно-душистые тюльпаны, пионы. И сирень, сирень… Сказочно много сирени, традиционно розово-голубоватой и белой».

Частой проблемой провинциального города были плохие или очень плохие дороги. Тамбов – не исключение даже к концу 19 века. «Тамбовские губернские ведомости» в октябре 1900-го года сетовали: «На окраины города по невылазной грязи отказываются ездить сначала угольщики, потом водовозы, а затем и извозчики. Тротуары многих улиц делаются скользкими и опасными для ходьбы, как например на Араповской улице (от Базарной к валу); там и глубокие рытвины и нагромождённые камни, и в заключение — по середине тротуара столбы»

В середине 19 века в Тамбове решили закатать главную улицу в асфальт. Не всю, а для начала только тротуары. Но это обернулось неудачей. Вороватые и мало сведущие в тонкостях дорожных дел ремонтники, прежде чем положить асфальт, вытащили из земли булыжник. Асфальт клали прямо на грунт, поэтому дороги быстро приходили в негодность. Тамбовская газета сообщала в 1881 году: «Большая вполне оправдывает свое название: она длинна, достаточно широка и может похвастаться многочисленными приманками для пылкого юношества… если не принимать в счет благовидных тротуаров, идти по которым нужно осмотрительно, прибивать к штиблетам калоши, чтобы последние не остались в грязи, а в морозное время необходимо упражняться по законам равновесия, дабы сохранить в целостности затылок». Газета «Рязанская жизнь» упоминала о Тамбове: «Соборная площадь — место, предназначенное для поломки обывательских ног. Не ремонтировалась и не подметалась со времен татарского нашествия». В итоге асфальт прижился. Газета «Тамбовские отклики» сообщала в 1914 году: «Вчера начались работы по нивелированию Большой улицы, по окончании которых она будет залита горячим асфальтом. В некоторых местах срыто будет до аршина земли. Центр улицы, как известно, будет замощен булыжником, основанием для которого будет песок. Боковые же части будут заливаться раскаленным асфальтом на прочном бетонном основании. По условию с подрядчиком Пикулиным все работы должны быть закончены к 1 июля».

в 1892 году газеты Тамбова сообщали: «Городская управа доложила городской думе, что избранная ею комиссия по устранению неисправностей по городскому водопроводу, между прочим, находит необходимым для разъездов техника по надзору за водопроводом, дать ему лошадь и человека… По этому вопросу дума разрешила городской управе израсходовать на покупку лошади до 150 рублей, нанять человека для ухода за лошадью, приняв содержание его и лошади на счет водопроводной сметы». Тамбовские губернские ведомости в 1884 году сообщали: «16 сего июня в 8 часов вечера тамбовский мещанин Алексей Казаков и крестьянин Тамбовского уезда села Сурены Козьма Решетов, разбив на части лежавшее около Девичьего моста одно колено чугунной водопроводной трубы и сложив в мешки, намерены были этот чугун и молоток, коим разбивали трубы, похитить, но были тут же пойманы и доставлены в Первую часть, откуда, вместе с протоколом дознания, переданы к мировому судье».

Уроженец Тамбова Нарышкин однажды захотел «построить для народных чтений специальное здание с залой, могущей вместить до 600 слушателей… Цель его исключительно содействовать просвещению народа, для чего я предполагаю также устроить в нем бесплатную народную читальню». Спустя всего два года здание было построен, да ещё и с первой «придомовой» электростанцией в городе. Революционер В. М. Чернов высоко оценил эту инициативу: «Тамбов сохранял ещё черты глухого провинциального города, каким его описал Лермонтов. Но среди общественных зданий уже выделялось одно, импонировавшее и своей внешностью и назначением. Это был Народный дворец, воздвигнутый на средства крупнейшего тамбовского земельного магната, большого вельможи — Эммануила Дмитриевича Нарышкина. В нём помещалась библиотека, читальня, зал для публичных чтений, книжный склад для пополнения сельских библиотек и даже археологический музей». В настоящее время в этом здании находится областная картинная галерея.

Историк И. Пыляев в книге «Замечательные чудаки и оригиналы» упоминает двух местных «пророков». «В городе Тамбове любил щегольнуть своей «ревностью по вере блаженненький купец Симеон»; он тоже был “болящий”. Зимою он не показывался – холодно, а летом обыкновенно ездил в своей кибитке, любил останавливаться посредине улицы и всегда собирал толпу зевак.

Симеон-болящий любил наставлять, как нужно жить по-христиански. Все наставления его обыкновенно начинались и кончались почти одною и тою же фразой “В нераскаявшихся грешниках нет ни веры в Бога, ни самого Бога!”

Как веровал сам болящий, неизвестно, но родные Симеона признавали его “блаженненьким” и содержали на свой счет, не дозволяя ему собирать какую-либо лепту от доброхотных его слушателей.

Там же, в Тамбове, известен был «пророк», солдат Ванюшка Зимин. Он был сумасшедший и жил в доме умалишенных, но легковерующие тамбовцы веровали в него, как в пророка. Закричит Ванюшка ни с того, ни с сего: “Пожар! пожар!” – записывают тамбовцы день и час, когда кричал Ванюшка, и после окажется, что действительно, в записанное время где-нибудь в окрестностях Тамбова в самом деле был пожар. Вот и “прозорливство”.

Обратная сторона

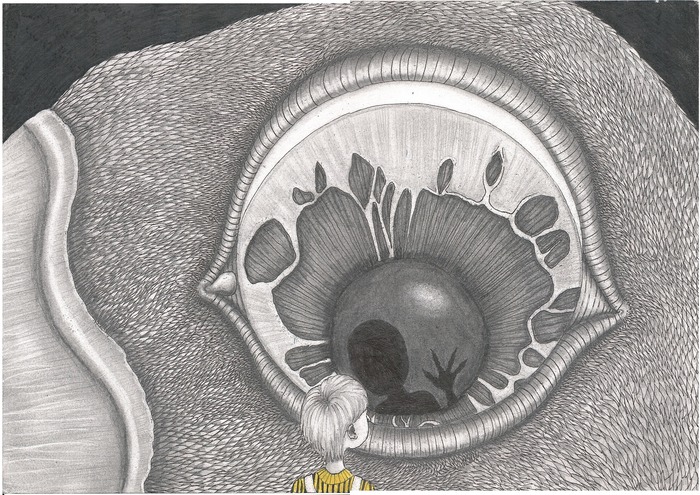

Насколько ответственно вы подходите к дедлайнам? Я получается не особо, так как решился на этот поступок только спустя три года. Работа над рисунком по произведению "Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции" замечательной писательницы Сельмы Лагерлёф была завершена 14 апреля 2022 года. Нарисовать одно, а вот склеить сканы воедино это совсем другое. Так и жил с кривым сканом. Вот на днях исправил. Ура.

Помогите вспомнить название сухариков из детства

Помню в детстве в одном из магазинчиков покупал один вид сухариков. На памяти они продавались вроде только в одном магазинчике (да и тот был похож на комнатушку с вредной но вкусной едой а не гипермаркет).

По памяти у этих сухариков были следующие признаки:

- Мягкие

- Формой тоненьких колбасок, да и на вкус либо "колбаска" либо "шашлык"

- На пачке был нарисован персонаж, то-ли богатырь, то-ли Иван/Емеля дурачок из русских сказок. И если память не изменяет был он квадратной формы (но помню что в центре пачки)

- И если память не изменяет про него по телеку иногда крутили рекламу

Вот уж какой раз веду поиск дабы вспомнить что это были за сухарики, и никак не могу найти. Может быть малоизвестная марка (с учетом что в воспоминаниях он только в одном магазине района был). Мб местный производитель (Тамбов). Но найти никак не могу

Если вы помните такие - напишите в комментариях их название

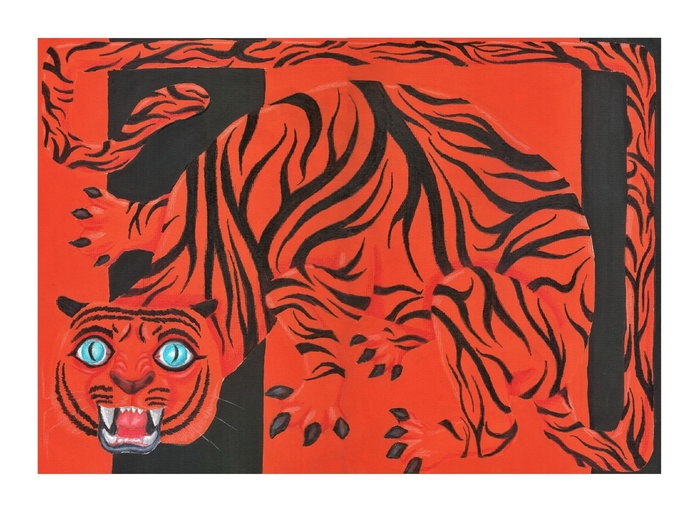

10 рисунков 2024 года

10 разных историй о произошедшем в прошлом году

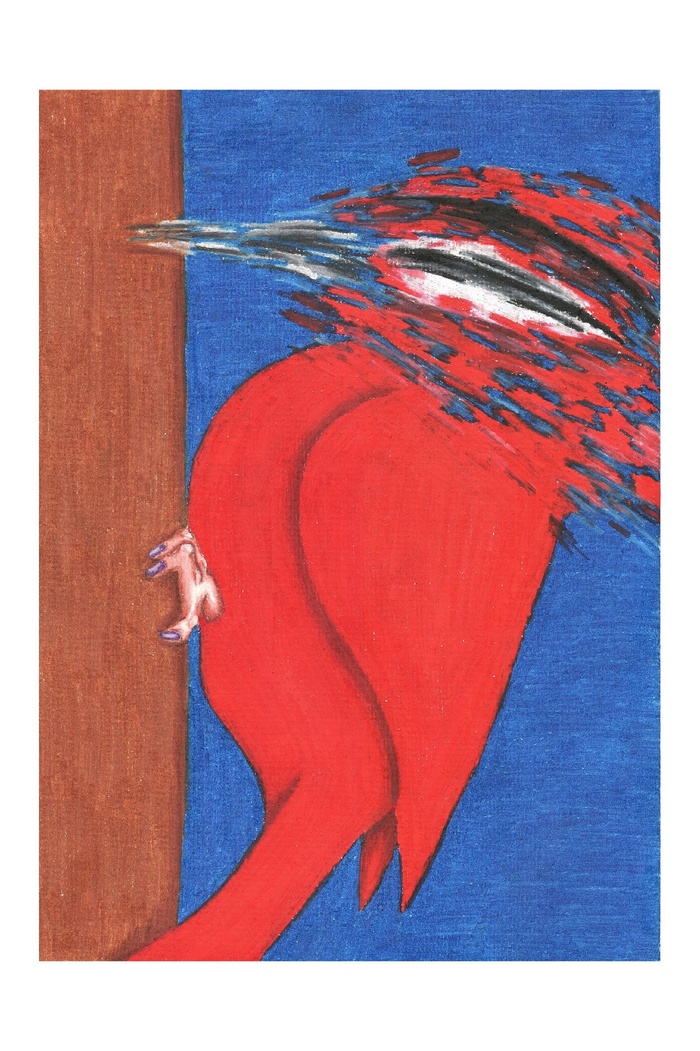

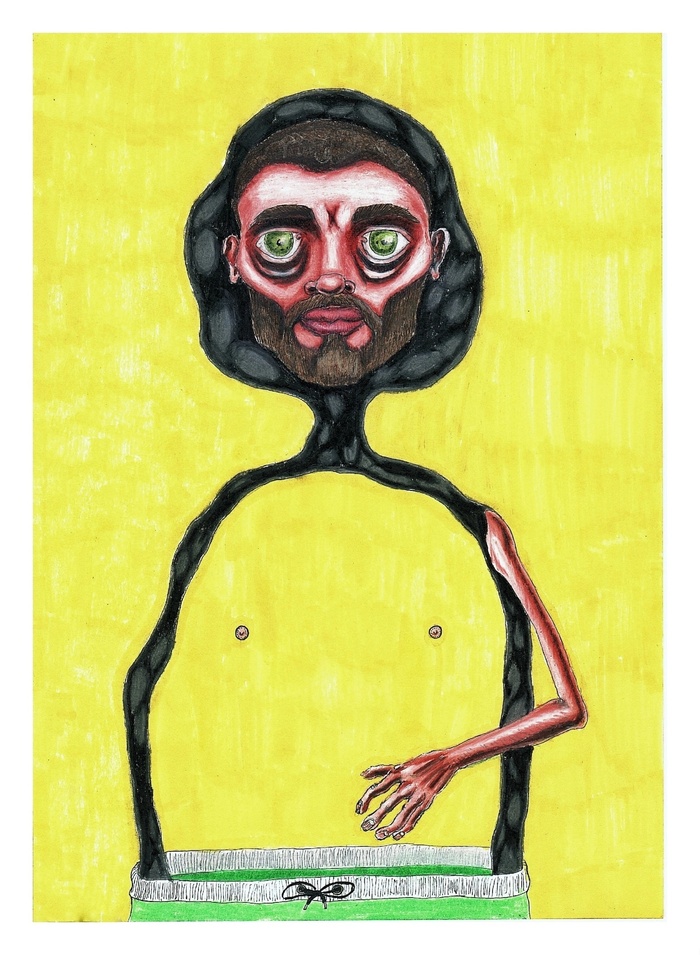

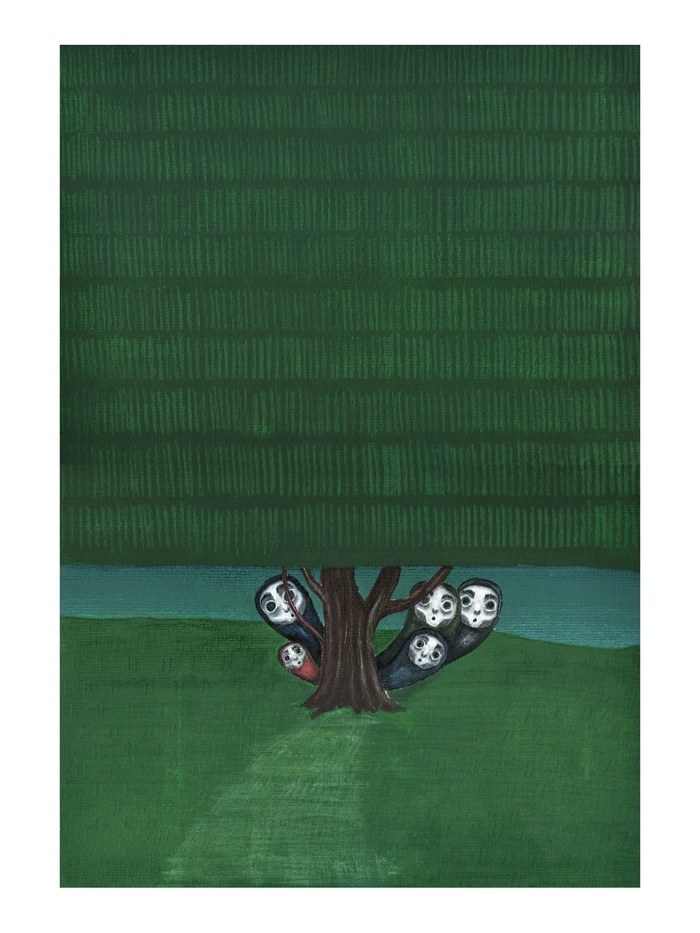

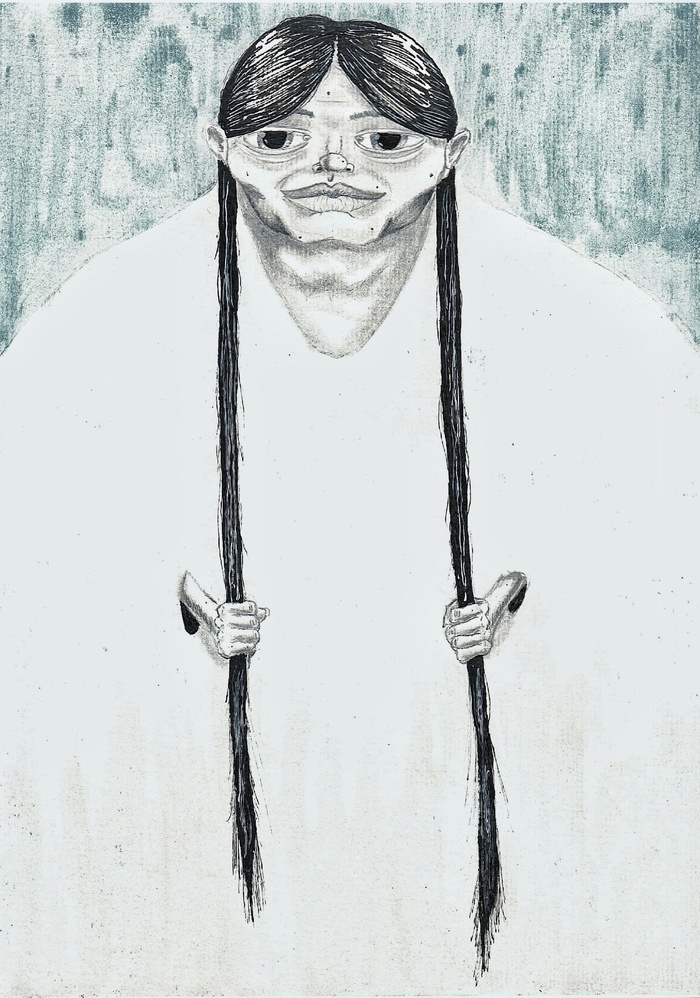

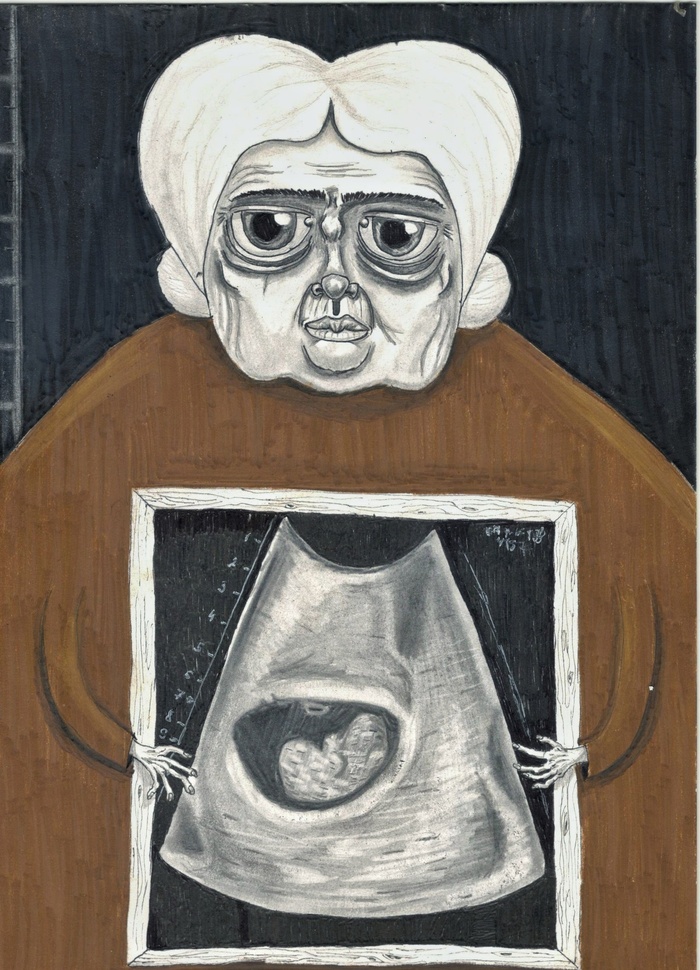

1) Адаптация (А4/ Бумага, темпера)

2) Защита (А3/ Бумага, темпера)

3) Инкомплит (А4/ Бумага, Маркеры, ц. карандаши)

4) Встреча (А3, Бумага, темпера, ц. карандаши)

5) Принцесса на горошине (А3/ Бумага, ц. карандаши)

6) Неуместная сказка ( А4/ Бумага, ц. карандаши)

7) Вечернее воспоминание (А4/ Бумага, акварель, карандаши)

8) Северные сказки (А4/ Бумага, соус, карандаши)

9) Ушёл (А3/ Бумага, гуашь, карандаши)

10) Вспоминая годы юности (А4/ Бумага, карандаши)

2024

Упорство

Яркий тому пример!

Вы бросаете деньги (монеты, купюры, банковские карты, крипто-кошельки, бабушкин фарфор) в фонтаны?

Камень-ножницы-бумага! Раз-два-три!

Приглашаем вспомнить детство, а заодно проверить свою удачу. Победителям — промокод на скидку и награда в профиль.

Дистопия

Молоток — ломовой инструмент! Он забьёт что угодно в момент. Только пальцы береги! Пальцы людям дороги. Молоток — ломовой инструмент! Только пальцы береги! Пальцы людям дороги. Молоток — ломовой инструмент!