Причина, по которой скандинавская культура часто служит эталонным примером в международных дискуссиях — от политики до социальной этики, — связана с её устойчивыми достижениями в области человеческого развития, социального доверия, равенства и качества жизни.

Скандинавские страны стабильно занимают ведущие позиции в международных рейтингах:

Human Development Index (HDI) – высокий уровень образования, здравоохранения и благосостояния.

World Happiness Report – устойчивое ощущение благополучия у граждан.

Corruption Perceptions Index – минимальный уровень коррупции.

Граждане скандинавских стран демонстрируют уникально высокий уровень личностного и общественного доверия. Этим объясняется готовность платить высокие налоги, соблюдать общественные нормы и участвовать в коллективных действиях.

Скандинавская модель сочетает рыночную экономику с сильными институтами перераспределения, в том числе:

бесплатное образование и медицина,

относительно доступное жильё,

поддержка родительства, включая декреты и баланс в уходе за детьми.

Однако при этом основы скандинавской культуры не однозначны, специфичны и не всегда правильно поняты в массовом сознании — особенно за пределами Северной Европы — из-за глубинной культурной специфики, историко-социальных предпосылок и ценностей, не всегда интуитивно понятных для обществ с иными структурами.

Скандинавы редко формулируют свои ценности явно, они для них предполагаются как самоочевидные. Это создаёт «невидимую» систему культурных и общественных координат. Иностранцы могут воспринимать скандинавов как отстранённых, молчаливых или даже холодных — хотя это, скорее, выражение уважения к личным границам.

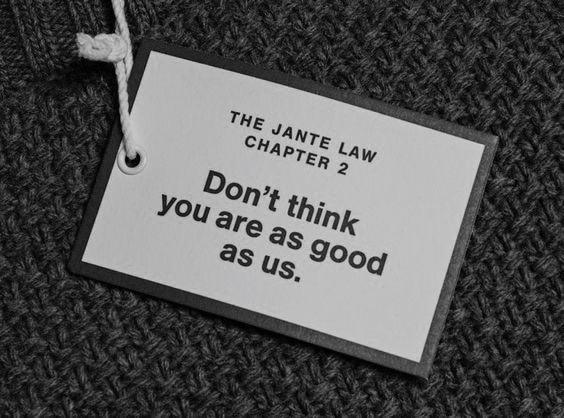

Закон Янте (Janteloven) — это неформальный моральный кодекс общества, во многом устаревший и не всегда поддерживаемый молодежью, но всё ещё рабочий. Он очень специфичный, во многом подавляющий проявления индивидуального превосходства или притязаний.

В культурах с выраженным индивидуализмом (например, США, Латинская Америка, Россия) этот принцип может восприниматься как подавление личности и идти в разрез с модными трендовыми психологическими установками и культурными нормами к которым вы привыкли.

Открытые конфликты, острая полемика или яркое самовыражение считаются культурно нежелательными. Это может вызывать недоумение в более экспрессивных культурах.

«Lagom» (швед.) или «passelig» (норв.) — означает «достаточно», «не больше и не меньше» — принцип умеренности, часто непонятный иностранцам.

Скандинавы склонны не стремиться к культурной экспансии и не объяснять себя «чужим». Они не транслируют свою модель как универсальную. Это создаёт парадокс: их ставят в пример, но они не стремятся быть примером.

Скандинавская модель не является универсальной и зависит от ряда уникальных факторов:

малые и этнически однородные популяции;

история сильных институтов и протестантской трудовой этики;

культурная терпимость к высоким налогам и перераспределению;

геополитическая стабильность и развитое гражданское общество.

Механическое копирование этих моделей в иные социокультурные контексты часто оказывается неэффективным или даже контрпродуктивным.

Общие культурные принципы скандинавских обществ

1. Коллективизм и социальное равенство

Скандинавские страны (в первую очередь Норвегия, Швеция и Дания) характеризуются высоким уровнем социального доверия, солидарности и поддержки идей welfare state (государства всеобщего благосостояния).

Равенство (особенно гендерное и социальное) рассматривается как этическая и политическая норма, пронизывающая образование, трудовые отношения и политику.

Гендерное равенство не ограничивается правами, но включает представительство женщин в политике, бизнесе и академии, поддержку отцовства и участие мужчин в уходе за детьми.

2. Минимализм и скромность

Выражаются в дизайне (архитектура, мода, интерьеры), в манере общения и образе жизни.

Принято избегать демонстрации богатства, эмоциональной экспансии или чрезмерных притязаний.

Бережное отношение к природе и устойчивое потребление укоренены в образовательных и культурных практиках (например, «friluftsliv» — философия активной жизни на природе).

3. Неформальность и горизонтальность иерархий

Иерархии, как правило, не выражены явно. Руководители часто воспринимаются как «первые среди равных».

Коммуникация преимущественно неформальна, даже в деловой среде. Часто обращение идёт по имени, даже к высокопоставленным лицам.

4. Приватность и уважение границ

Уважение к личному пространству и автономии личности — важный культурный компонент. Люди избегают вмешательства в личные дела без прямого приглашения.

Термин впервые был введён в 1933 году в романе Акселя Сандемусе En flyktning krysser sitt spor («Беглец пересекает свой след»), где автор описывает атмосферу маленького городка под названием Янте.

Хотя это художественное произведение, «Закон Янте» быстро стал восприниматься как отражение реальных культурных норм в скандинавском обществе.

Не думай, что ты нечто особенное.

Не думай, что ты столь же хорош, как мы.

Не думай, что ты умнее нас.

Не воображай, что ты лучше нас.

Не думай, что знаешь больше, чем мы.

Не думай, что ты важнее, чем мы.

Не думай, что ты хороший во всём.

Не смей смеяться над нами.

Не думай, что кто-то заботится о тебе.

Не думай, что можешь нас чему-то научить.

Эти правила выражают неформальный социальный кодекс, направленный против нарциссизма, индивидуализма и хвастовства. Он служит механизмом культурной уравниловки и сдерживания чрезмерной амбициозности.

У этих принципов есть сильные стороны - они способствуют социальной сплочённости, сдерживают социальную зависть, укрепляют культуру равенства.

Однако для многих, особенно инстранцев, они могут рассматриваться как подавляющие индивидуальность, инициативу и личные достижения. Некоторые исследователи отмечают, что это может вести к внутреннему конфликту в условиях глобализированной и конкурентной экономики. Более того, не редко мнение, что скандинавское общество через такие общественные нормы не признаёт права своих членов на индивидуальность.