Явка с бесценной.

Ян Черняк – из когорты великих нелегалов. В предвоенное время и в годы Второй мировой он руководил успешно работавшей международной разведывательной сетью. Его люди активно добывали необходимую Советскому Союзу военно-техническую информацию, и никто из агентов не был раскрыт ни гестапо, ни контрразведывательными органами стран Европы.

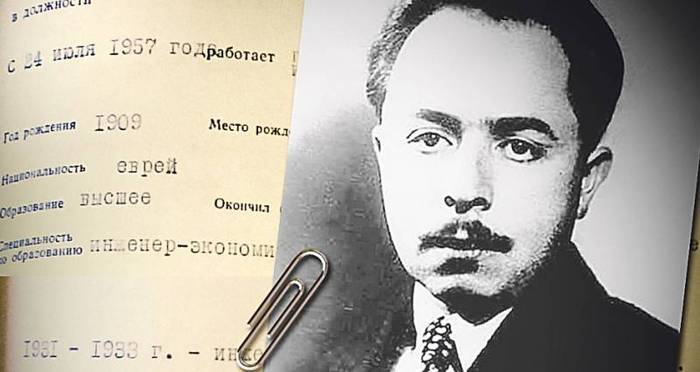

Он родился в 1909 году на территории Буковины, тогда входившей в состав Австро-Венгрии, в семье мелкого торговца. В Первую мировую в этом районе шли тяжелые бои, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения. Погибли и родители шестилетнего Яна. Мальчика направили в детский дом.

Трудное детство закалило характер, Ян привык всего добиваться сам упорным трудом. В 1927-м поступил в Праге в высшее технологическое училище, где стал одним из лучших. Затем решил продолжить образование в Веймарской республике. В Берлинском политехническом колледже учился также отлично, получил глубокие инженерные и экономические знания. Начал всерьез интересоваться политикой и примкнул к левому движению – вступил в Социал-демократическую партию Германии, а затем стал коммунистом, программу и идеологические основы КПГ он полностью разделял.

После завершения в 1930 году учебы в Берлине Черняк в поисках работы вернулся на родину. Тогда Буковина уже входила в состав Румынии. Желая продолжить там партийную деятельность, Ян попросил одного из представителей КПГ помочь установить контакт с местными коммунистами. Вместо этого ему предложили встретиться с человеком из советской России. Работавший в Германии военный разведчик давно знал о молодом партийном активисте, получившем инженерное образование, и рассчитывал привлечь к сотрудничеству. Он увидел, что Черняк обладает личным обаянием, коммуникабельностью, знанием особенностей политической ситуации в европейских странах и умением ее грамотно оценить, а также владеет многими иностранными языками: румынским, чешским, венгерским, немецким, английским, французским. Это был природный лингвистический талант. Молодой человек (ему только что исполнился 21 год) сразу согласился помогать первому в мире социалистическому государству в борьбе против реакции и фашизма. С Черняком обговорили основные направления его разведывательной деятельности и передали ему конспиративные связи в Бухаресте.

В это время Румыния представляла большой интерес для нашей военной разведки, поскольку входила в антисоветские региональные союзы – Малую и Балканскую Антанту. Как и Польша, она считалась одним из главных вероятных противников СССР, создававших реальные военные угрозы. Ведение разведки на румынской территории было по многим причинам затруднено, поэтому с Черняком связывали большие надежды.

Новый сотрудник сразу стал работать результативно и оправдал ожидания кураторов. В Бухаресте он узнал, что его ждет призыв в румынскую армию. Черняка должны были направить рядовым в пехотный полк, но за взятку удалось получить направление в школу сержантов. После ее окончания – назначение в артиллерийский полк на должность писаря. Это давало возможность беспрепятственно знакомиться с содержанием секретных документов. В течение года службы Черняк регулярно передавал связнику копии наиболее важных материалов, попадавших в руки: организация, штатный состав и вооружение подразделений румынской армии, мобилизационные планы, содержание проводившихся учений и другие военные сведения. Добытая информация получила высокую оценку в Москве.

Отслужив положенный год, Ян вернулся в Германию, где продолжил работу на советскую военную разведку. Теперь ему поручили создать группу помощников-информаторов и при их содействии добывать информацию о немецких вооруженных силах. Молодой разведчик смог достаточно быстро, используя прежние связи и знакомства, найти нужных людей. С учетом инженерного образования Черняка ему стали ставить задания добывать и военно-техническую информацию. После прихода к власти Гитлера в стране быстрыми темпами развивалась военная промышленность, создавались новые образцы вооружения. Для получения сведений Черняк вел работу не только в Германии, но и за ее пределами.

Благословил сам Берзин

В 1935 году один из бельгийских коммунистов, знавший Черняка, был задержан полицией, и чтобы избежать провала, Центр принял решение отозвать нашего разведчика в Москву. Там с ним встретился Ян Берзин. 26-летний нелегал, за короткое время добившийся больших успехов в весьма специфической работе, произвел впечатление на начальника Разведупра. По решению руководства Черняк должен был вновь направиться за рубеж. Ему организовали курс специальной подготовки, которым руководил лично заместитель Берзина. Ян прошел обучение по тем вопросам, которыми не владел: агентурная радиосвязь, шифровальное дело, особенности вербовочной работы в ставшей более сложной в большинстве европейских стран обстановке, меры конспирации и противодействия контрразведывательным службам. При изучении азбуки Морзе инструктор с удивлением отметил, что его ученик обладает феноменальной памятью. Способность Черняка легко запоминать до 10 страниц текста на любом языке была отмечена и на других занятиях. После успешного завершения курса обучения молодого разведчика вновь принял Берзин. Он рассказал об особенностях обстановки в Европе, ускоренной подготовке фашистской Германии к агрессивным войнам, для чего в Третьем рейхе создавалась новая армия, наращивались возможности промышленности. Черняк должен был нелегально заниматься военно-технической разведкой, привлекая к сотрудничеству подобранные им надежные источники информации.

Специалисты Центра тщательно подготовили спецкомандировку. У Черняка было несколько комплектов документов и запасные бланки паспортов. Разведчика научили при помощи подручных средств изготавливать любую печать, штамп, неотличимые от подлинных. Ян благополучно пересек несколько границ и добрался до назначенной страны. Там по условиям явки встретился с представителем военной разведки, который довел до него задание. Оно заключалось в организации добывания документальной технической информации об авиационной и танковой отраслях Германии, производстве артиллерийских систем и боеприпасов к ним, а также о перспективных разработках в области военной радиоэлектроники и радиолокации. Отдельным пунктом являлось получение сведений о работах по созданию химического оружия. Руководство Наркомата обороны не исключало, что Германия, как и во время Первой мировой, может пойти на применение отравляющих веществ.

Несмотря на молодость, Ян действовал профессионально и очень осмотрительно. Будучи обаятельным и коммуникабельным, он быстро устанавливал необходимые знакомства, но затем тщательно готовил последующие действия и принимал решение о привлечении того или иного лица к сотрудничеству только в том случае, если был уверен в успехе полностью.

Особенностью работы Черняка за рубежом стало скрупулезное соблюдение всех мер безопасности и конспирации. Советский разведчик был крайне осторожен и никогда не посещал такие места, где могли проводиться облавы и массовые проверки документов, что в те годы практиковало гестапо и контрразведывательные органы в других европейских странах. Действуя нелегально, Черняк использовал в основном неприметные «маски»: студента, лектора, коммивояжера, беженца… Ему приходилось часто менять места проживания, легенду и прикрытие, становясь при этом другим человеком, но разведчик всегда делал это так, чтобы не вызывать подозрений у окружающих.

Повышенные меры безопасности не отражались на результатах разведдеятельности. После возвращения в Европу из Москвы Черняк смог привлечь к сотрудничеству крупного немецкого банкира, найдя к нему грамотный подход. Тот передал ему перечень закрытых счетов в различных европейских финансовых организациях, которыми пользовались нацистские активисты. Другим большим успехом стало получение доступа к конструкторской документации и чертежам новых германских танков, разрабатывавшихся для вермахта. Разведчик смог обеспечить их фотографирование.

Ян опирался на группу особо доверенных лиц, которые помогали ему выходить на перспективные источники информации, изучать их и проводить вербовку. Порой знакомые Черняка укрывали его от полиции, помогали скрытно покидать страну в случае опасности. Осложнение обстановки в Центральной Европе вынудило перебраться в Париж. А вступление германских войск во Францию заставило разведчика переехать в более безопасную Швейцарию. Но и в этих сложных условиях выполнение заданий Центра продолжалось. В Москву по различным каналам направлялось все больше ценной военно-технической информации.

Разведывательное управление передавало ее в соответствующие структуры Наркомата обороны и на предприятия промышленности, что помогало создавать новые образцы вооружения и оборудования военного назначения. Документы, добытые группой Черняка, неизменно получали высокие оценки. В 1937 году начальник Разведывательного управления получил следующее заключение одного из управлений наркомата, занимавшегося разработкой в военных целях телевизионных систем: «Наиболее важными и исключительно ценными являются материалы 1-й группы, где дано подробное описание производства иконоскопов. Они отвечают острейшей потребности наших институтов и помогают в разработке новых высокочувствительных телепередатчиков. Такая информация поможет нам сэкономить буквально миллион рублей в валюте».

Локаторы, «Тигры», урановый проект

После начала Великой Отечественной заниматься разведывательной деятельностью стало намного опаснее и сложнее. Черняк потерял возможность встреч с некоторыми своими агентами, перестали действовать дипломатические каналы связи. Однако Разведывательное управление делало все возможное для обеспечения результативной деятельности нелегала, находившегося в логове врага. Для него была налажена надежная курьерская связь, и добытая Черняком и его источниками ценная военно-техническая информация продолжала поступать в Москву. В Центр направлялись сведения о запасах в фашистской Германии олова, вольфрама, никеля, что позволяло оценить возможности немецкой промышленности по выпуску боевой техники. В 1943-м были добыты данные о присадках к стальным сплавам, которые применялись при изготовлении орудийных стволов для повышения их живучести. Во время ожесточенных сражений на фронтах в Москву шла информация о поступавших на вооружение врага новых артиллерийских системах и бронетанковой технике. Так, накануне Курской битвы от Черняка были получены подробные данные о немецких танках «Тигр» и «Пантера». Кроме того, его группа успешно добывала информацию о создаваемых в Германии устройствах радиосвязи, минно-торпедном оружии, средствах обнаружения подводных лодок. Были получены сверхсекретные сведения о запасах химического оружия.

Группа Черняка вскрывала направленность работы оборонных отраслей промышленности не только Германии, но и других государств. Следует особо отметить, что данные были представлены не в виде зашифрованных телеграмм, а в тысячах листов секретных материалов, чертежей и даже отдельных образцах. Только в 1944 году в Центр от Черняка поступили 12 500 листов технической документации и 60 единиц аппаратуры.

В мае 1944-го заместитель председателя Совета по радиолокации при Государственном Комитете Обороны инженер-вице-адмирал Аксель Берг направил в Главное разведывательное управление письмо: «Присланные Вами за последние 10 месяцев материалы представляют очень большую ценность для создания радиолокационного вооружения Красной армии и Военно-морского флота… Они подобраны со знанием дела и дают возможность не только ознакомиться с аппаратурой, но и в ряде случаев изготовить аналогичную, не затрачивая длительного времени и значительных средств на разработку. Кроме того, сведения о создаваемом немцами методе борьбы с помехами позволили начать разработку соответствующих контрмероприятий. Все эти сведения и материалы позволяют уверенно выбирать пути технического развития новой и мало нам известной техники радиолокации, обеспечивая нам необходимую для этого перспективу и осведомленность». Второе письмо на эту же тему было получено ГРУ КА в июне 1944-го. Инженер-вице-адмирал отмечал: «Полученные от Вас материалы на 102 листах и 26 образцов следует считать крупной и ценной помощью делу. Уполномоченный ГКО академик Т. Вавилов просит о принятии мер к получению следующей части материалов».

Содержание таких писем в сокращенном виде доводилось до руководителя агентурной группы и учитывалось им в дальнейшей работе. В ответном докладе Черняк сообщал в ГРУ: «Высокая оценка Центра ободрила всех нас». Знание конкретных потребностей Москвы позволяло разведчику выбирать для отправки через курьеров наиболее важные и ценные материалы.

В конце 1944 года ГРУ получило очередное письмо с оценками информации, добытой источниками Черняка. В нем говорилось: «Получил от Вас 475 иностранных письменных материалов и 102 образца аппаратуры. Подбор материалов сделан настолько умело, что не оставляет желать ничего лучшего на будущее. При вызванном военными обстоятельствами отставании нашей радиоэлектронной техники от заграницы и при насущной необходимости развивать у нас эту технику в кратчайшие сроки для своевременного оснащения нашей армии и флота радиолокационным вооружением и оружием защиты от радиолокации противника полученные от Вас сведения имеют большое государственное значение. Работу ГРУ за истекший год в этой области следует признать выполненной блестяще».

Между тем Черняк смог добиться успеха и по другим направлениям. К нему регулярно поступали данные о новейших разработках военной промышленности фашистской Германии. Так, он сообщил в Центр о ведущихся работах по созданию реактивных снарядов и ракет «Фау-1» и «Фау-2», о начале производства реактивных истребителей. При этом в донесении нелегала говорилось, что Гитлер выделил ракетную программу в качестве приоритетной, так как, по его мнению, новое оружие могло внести перелом в ход военных действий. В связи с этим немецким руководством меньшее внимание стало уделяться атомной программе, о чем Черняк также проинформировал Москву.

Особо следует отметить работу разведчика в получении достоверных сведений по наиболее смертоносным видам вооружений. В одной из европейских стран, как он узнал от своего агента, существовала крайне закрытая лаборатория, где разрабатывались и создавались рецептуры новых отравляющих веществ. Черняк смог выйти на одного из специалистов этой лаборатории и так умело провести с ним беседу, что тот согласился передавать для Красной армии, несущей основную тяжесть борьбы против фашистского агрессора, секретную информацию о новых разработках химического оружия.

Как стало известно Москве, в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета проводились исследования, связанные с расщеплением урана, что могло привести к созданию нового типа боеприпасов огромной разрушительной силы. Все ведущиеся по данному направлению работы в Великобритании были засекречены, премьер-министр Черчилль хотел сохранить их в тайне не только от германской разведки, но и от советских союзников. Но Ян Черняк справился и с этой крайне сложной задачей. Он узнал место жительства сотрудника лаборатории Алана Мэя, встретился с ним. И смог убедить физика поделиться с советскими учеными информацией об английском проекте по созданию ядерной бомбы, чтобы помочь совместной борьбе союзников по антигитлеровской коалиции против фашистской Германии. Уже на следующей встрече Мэй передал Черняку документальные материалы, раскрывавшие основные направления ведущихся в Кембридже исследований по урановой тематике. Позже английский ученый предоставил советскому нелегалу детальные сведения об использовавшихся в Великобритании установках, на которых производилось разделение изотопов урана, описание процесса получения плутония, чертежи английского проекта «уранового котла» (так первоначально назывался реактор) и подробное описание принципов его работы. Когда Алан Мэй был переведен в Канаду, где ему предстояло работать по атомному проекту в Монреальской лаборатории, Черняк убедил его продолжить сотрудничество с советской военной разведкой и передал условия восстановления связи на новом месте. Они были задействованы через два года, и английский физик вновь стал передавать сотрудникам ГРУ ценные материалы, помогавшие советским ученым в создании собственного ядерного оружия.

Квалификация плюс интуиция

Ян Черняк оставался за рубежом и после окончания Великой Отечественной. Он по-прежнему занимался добыванием военно-технической информации, но в изменившейся обстановке перестроил работу. Его специальная командировка была прекращена Центром в конце 1945-го – после предательства сотрудника, которое могло привести к раскрытию и аресту. Черняку организовали конспиративный выезд из одной из европейских стран, и он благополучно возвратился на Родину.

Результаты работы Яна Черняка стали известны только в наши дни. В военной разведке он считается одним из лучших оперативных работников: им лично завербованы и привлечены к сотрудничеству 20 ценных агентов, а также 15 надежных помощников, обеспечивавших его работу в Германии и других европейских странах. Несмотря на военное время, Черняк пересекал границы, проводил встречи с источниками, лично передавал курьерам Центра добытую информацию. Критические ситуации возникали неоднократно, но благодаря высокой квалификации и особой оперативной интуиции разведчик всегда уходил от опасности. Выполняя задания Центра, резидент-нелегал добыл массу ценной военно-технической информации, позволившей СССР сэкономить значительные средства при создании новых образцов ВВТ. По оценкам специалистов, экономический эффект работы разведчика составил несколько десятков миллионов долларов в ценах середины 40-х годов.

В декабре 1994 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий, Яну Петровичу Черняку было присвоено звание Героя Российской Федерации. Произошло это за 10 дней до его смерти.

Кондрашов Вячеслав https://vpk-news.ru/articles/39890