Ученые ПНИПУ разрабатывают микрогели, полезные для нефтедобычи и для доставки лекарственных веществ в организм

Ежедневно в мире совместно с нефтью из скважины добывается огромное количество воды, что сильно влияет на эффективность ее работы. Для снижения обводненности существует множество технологий. Одна из последних – закачка суспензии с полимерными гранулами, которые набухают в воде и при этом становятся мягкими и эластичными. Это свойство позволяет частицам проникать в пласт, запечатывать зоны, по которым движется вода, и вовлекать в работу те, где осталась нефть. Особенность технологии – применение полимерных гранул разного диаметра под конкретные условия месторождения. Ученые Пермского Политеха разработали состав полимерного микрогеля и выяснили, какие параметры при изготовлении влияют на размер и форму частиц. Исследование позволит синтезировать подобные вещества не только для применения в нефтедобыче, но и для медицинской и косметической индустрии.

Ранее был получен грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Сшитые полимерные гели – распространенная практика при нефтедобыче. Суть технологии заключается в закачке раствора полимера на основе акриламида и солей хрома. Они уже в условиях пласта сшивают (связывают) молекулы полиакриламида и образуют сплошную пробку, которая блокирует воду. Такой метод применяется на «зрелых» месторождениях, где необходимо повысить эффективность добычи нефти.

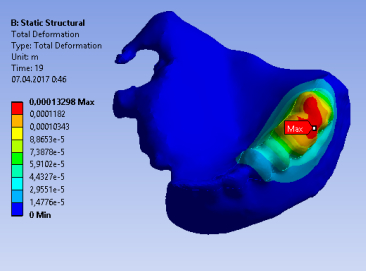

Но этот способ приводит к блокировке не только обводненных частей пласта, но и нефтеносных, разблокировать которые в последствие очень трудно. Альтернативная и более безопасная технология – применение частиц предварительно сшитых полимерных гелей. В пласт закачивается суспензия с полимерными частицами, которые при контакте с водой набухают и становятся эластичными. Такой подход хорошо блокирует воду и практически не влияет на нефтеносную часть, поскольку частицы физически не могут проникнуть в низкопористый участок.

Если пласт имеет большую проницаемость, например, более 500 мД, то для приготовления суспензии используют макрогели – частицы с большим диаметром (более 200 мкм), а если низкую – то микрогели. Благодаря вязкоупругим свойствам частицы проникают в высокопроницаемые слои и блокируют их.

– Микрогели – это частицы полимера размером от 0,1 до 100 мкм, что сопоставимо с человеческим волосом. Они обладают уникальной реакцией на изменение температуры, кислотности среды и ионной силы раствора, в котором находятся. На сегодняшний день интерес к ним в мире быстро растет. Помимо нефтедобычи, они применяются в медицине, косметике и пищевой промышленности. В России изучением микрогелей, способом их получения и внедрением в практику занимается крайне ограниченный круг специалистов, – рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Юлия Рожкова.

Один из наиболее распространенных способов синтеза микрогелей — эмульсионная полимеризация, которая позволяет контролировать размеры частиц и структуру геля во время приготовления. На это влияет концентрация важнейших составляющих эмульсии – эмульгатора и дисперсионной среды (вещество, где равномерно распределены маленькие частицы продукта). Изучив их влияние и определив оптимальные концентрации, ученые Пермского Политеха подобрали эффективные условия для получения микрогелей нужного размера.

– По итогу наших исследований мы выявили оптимальные условия получения микрогелей методом эмульсионной полимеризации. Эксперименты показали, что размер частиц и структура суспензии сильно зависят от таких факторов, как природа дисперсионной среды, концентрации эмульгатора и его состава. Все эти параметры можно использовать для управления характеристиками получаемых микрогелей, чтобы адаптировать их под те или иные задачи, – объясняет Юлия Рожкова.

Ученые ПНИПУ отмечают, что помимо нефтедобычи, дальнейшие исследования микрогелей в России позволят использовать их для создания новых материалов с различными функциональными характеристиками, например, в качестве носителей лекарственных веществ, косметических компонентов, катализаторов, сенсоров, заменителей мягких тканей человека (имплантатов) и других приложений.