Песчаный удавчик: Секретная змея Поволжья. Почти невидима. Даже когда ползёт

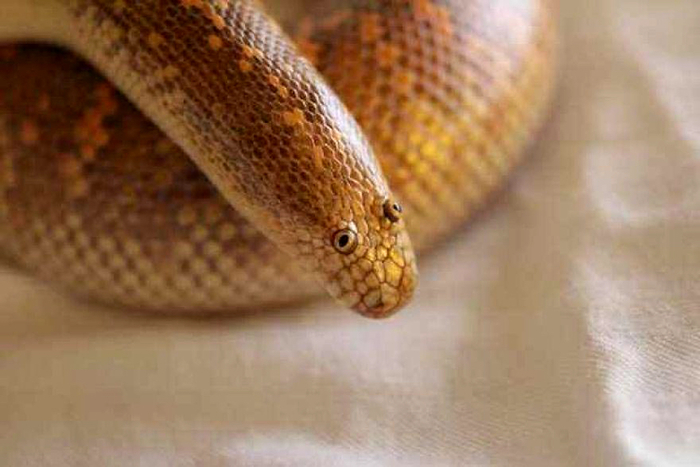

На юго-востоке Европейской части России водится секретная змея. О её существовании не знают даже многие охотники и лесники, что уж говорить про городских жителей. Поэтому, когда обычный человек впервые сталкивается с удавчиком, он обычно испытывает глубочайшее удивление. Ведь его встречает что-то вот такое:

Знакомьтесь, это песчаный удавчик — толстенькая змея не более 80 сантиметров в длину. Она выглядит так, будто рептилию рисовал человек, никогда не видевший змей. Непропорционально маленькие глазки, морда утконоса и голова, перетекающая в широкую шею без видимого разделения, максимально диссонируют с образом змеи как опасной и изящной хищницы.

Большую часть своей жизни змея проводит под землёй, но вовсе не потому, что комплексует из-за внешности. Всё наоборот, её внешность — это следствие подземного образа жизни. Необычная форма челюстей — верхняя челюсть выступает над нижней — превращает морду змеи в специальную лопату, которой очень удобно рыть тоннели в песке. А убежавшие почти на затылок глаза позволяют наблюдать за окружающим миром, не вылезая из песка.

Удавчик ведёт очень скрытную жизнь, пусть и не совсем по своей воле. В России, на западной оконечности ареала, змея активничает всего 3-4 часа в день, с 9 вечера и до полуночи. В Средней Азии и Китае ситуация получше и змейка может проводить на поверхности на 2-3 часа больше. Днём для неё слишком жарко и опасно, а ночью — слишком холодно. У удавчика проблемы с терморегуляцией даже на фоне других холоднокровных животных.

Иногда змея вылезает на солнышко часа в 3-4 дня, в самый солнцепёк. Таким образом она разгоняет свой метаболизм и ускоряет пищеварение.

Даже когда удавчик выползает из своей норы, он остаётся практически невидим. Во время поисков пищи змея передвигается не по поверхности песка, а под тонким его слоем, из которого торчит лишь одна голова. И при любом намёке на опасность змея ныряет внутрь, полностью скрываясь под песком.

Если начистоту, то нашему удавчику ещё повезло со внешнстью. Вот арабский удавчик — это точно пародия на змею!

Скрытность змеи работает настолько хорошо, что местное население почти ничего не знает о ней. А ведь змея широко распространена в пустынных и полупустынных регионах! Юрий Константинович Горелов, советский и российский зоолог, даже описывал, как один из монгольских пастухов принял удавчика за олгой-хорхоя — легендарного ядовитого червя из монгольских легенд. Он убил его, а голову привёз на ярмарку, чем вызвал огромный ажиотаж. И никто из местных так и не попытался объяснить мужчине, что тот погубил безвредную змею.

Предположительно, олгой-хорхой должен выглядеть как-то так. Словно маленький Шаи-Хулуд из «Дюны» Френка Герберта.

Удавчик хоть и обладает довольно крутым нравом, абсолютно безвреден для человека из-за небольших размеров и отсутствия яда. А вот мелкие позвоночные, вроде ящериц, птиц и грызунов, боятся его вполне обоснованно. Особенно сильно удавчик пугает последних. Змея любит селиться рядом с колониями грызунов и по ночам забирается в их норы, где у бедных зверьков нет шансов на спасение.

В рационе молодых удавчиков преобладают ящерицы, а взрослые животные предпочитают питаться грызунами.

Несмотря на скрытный нрав и любовь к кусанию рук, которые его кормят, удавчик является популярным питомцем среди любителей змей. Он неприхотлив, не проявляет склонности к побегу и является отличным компаньоном для интроверта. Животное всегда рядом, но что-то больше, чем торчащие из песка глаза и ноздри вы увидите только во время кормления. Численность удавчиков, живущих в искусственных условиях растёт год от года.

Говорят, что если держать удавчика на руках с самого рождения, то он привыкнет к запаху и не будет кусаться. Но проверяйте на свой страх и риск.

Но в дикой среде с ними всё не так однозначно. Пусть численность вида и считается достаточно высокой, на территории России она постепенно снижается. Остепнение — превращение пустынь в более плодородные и богатые жизнью степи постепенно лишает их места для жизни, ведь в плотном грунте змеи обитать не могут. С другой стороны, превращение опустыненных регионов в степи расширяет ареал обитания других растений и животных, находящихся на грани гибели.